사회적 지지가 중년 여성의 생활 스트레스에 미치는 영향: 자아존중감의 매개효과를 중심으로

초록

본 연구는 중년 여성을 대상으로 사회적 지지, 자아존중감 및 생활 스트레스 간의 관계를 살펴본 후, 사회적 지지가 중년여성의 생활 스트레스에 미치는 영향과의 관계에서 자아존중감의 매개효과를 규명해보는 것을 목적으로 한다. 이러한 연구목적을 위하여, 서울시 및 경기도 수도권에 거주하고 있는 40세 이상 64세 미만의 중년 여성 356명을 대상으로 설문조사를 진행 후 SPSS 23.0을 사용하여 분석을 시행하였다. 이 연구에서는 인구사회학적 특성에 따른 주요변수들의 차이를 살펴보기 위해 평균 차 검정을 실시하고, 중년 여성의 사회적 지지, 자아존중감, 생활 스트레스 변수 간의 상관분석을 실시하였으며, Process Macro를 통해 매개분석을 실시한 후 부트스트랩 방법으로 간접효과를 검증하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 중년 여성의 사회적 지지, 자아존중감, 생활 스트레스 간의 상관분석 결과, 세 변수 간에는 모두 유의한 상관이 나타났다. 둘째, 중년 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스의 관계에 있어 자아존중감의 매개역할을 살펴보았다. 사회적 지지를 하위요인인 가족 지지, 타인 지지로 나누어 투입하였고, 생활 스트레스도 관계 영역과 당면과제 영역으로 나누어 투입하여 총 4개의 모형을 분석하였다. 그 결과, 자아존중감은 사회적 지지와 생활 스트레스 문제 간의 관계에서 부분 매개하는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 생활스트레스에 미치는 사회적 지지의 직접 효과 및 자아존중감을 매개로 한 간접효과를 밝혔으며, 자아존중감이 중년 여성의 생활 스트레스를 경감시키는데 유용한 내적 자원임을 확인하였다.

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between social support, self-esteem, and life stress in middle-aged women, and to investigate the mediating effect of self-esteem in the relationship between social support and life stress in middle-aged women. For this purpose of the study, an analysis was conducted using SPSS 23.0 after conducting a survey of 356 middle-aged women aged 40 to 64 living in Seoul and the metropolitan area of Gyeonggi-do. In this study, the average difference test was conducted to examine the differences in major variables according to demographic characteristics, the correlation analysis between social support, self-esteem, and life stress variables of middle-aged women, and the mediation analysis was conducted using Process macro program, and the significance of mediation was verified by the bootstrapping method. The results of the study are as follows. First, as a result of the correlation analysis between social support, self-esteem, and life stress of middle-aged women, there was a significant correlation between all three variables. Second, the mediating role of self-esteem in the relationship between social support and life stress of middle-aged women was examined. Social support was divided into sub-factors, family support and other support, and life stress was also divided into relationship areas and task areas to analyze a total of four models. As a result, it was found that self-esteem partially mediated in the relationship between social support and life stress problems. Through these results, the direct effect of social support on life stress and indirect effect through self-esteem were revealed, and it was confirmed that self-esteem was a useful internal resource for reducing the life stress of middle-aged women.

Keywords:

Middle-aged women, social support, life stress, self-esteem키워드:

중년 여성, 사회적 지지, 생활 스트레스, 자아존중감I. 서론

통계청이 최근 발표한 장래인구추계에 따르면 한국인의 2070년 기대수명은 남자 89.5세, 여자 92.8세로 평균 91.2세로 예상됐다(통계청, 2022). 이 추계에 의하면, 2065∼2070년 한국인의 평균 기대수명은 90.9세로 OECD 회원국 가운데 가장 높을 것으로 예상되며, 한국인의 기대수명은 1970년 62.3세에서 1980년 66.1세, 1990년 71.7세, 2000년 76.0세, 2010년 80.2세, 2020년 83.5세 등으로 최근 50년간 21.2년이나 늘었다(손해용, 2021).

수명이 증가하면서 삶의 주기에서 중년기가 차지하는 비중 또한 커지고 있는데, 인생에서 차지하는 기간이 약 3분의 1 가까이 되면서 그 중요성이 더욱 증대되고 있다(Aldwin, 1994). 중년기의 연령을 정의하는 데 있어 다소 차이를 보이기는 하나 대체로 4-50대 또는 60대 중반까지를 중년기로 보고 있다. 통계청(2020)에서는 중년과 장년을 나누어 중년층 인구는 ‘현재 국내에서 거주하는 만 30∼49세 연령의 내국인’으로, 50∼64세는 장년층으로 분류하고 있다. 국립국어원의 표준국어대사전에서는 중년을 마흔살 안팎의 나이로 보고 있으나 기대수명 등 사회적 변화를 반영하여 50대를 포함하는 경우도 있다고 보다 폭넓게 기재하고 있다. 학문적으로는 대체로 Erikson의 기준과 유사하게 만 40∼64세로 본다(Erikson, 1982; 김순임, 2022; 김영욱, 2020; 김용해, 2021; 이상숙, 2016; 이임순, 2019; 장하영, 변상해, 2022). 중년기는 성인기에서 노년기로 옮겨지는 전환기 단계이며, 개인적 발달적 관점에서 신체적⋅생물학적 노화가 시작된다(장하영, 변상해, 2022). 한국뿐 아니라 고령사회에 진입한 국가들의 경우 중년기 성인이 인구에서 큰 비중을 구성하게 되면서(김두섭, 2018) 중년 세대는 가정이나 직장, 국가, 경제, 정치, 사회 전반에 걸쳐서 다양하고 핵심적인 역할을 담당하고 있다(오제은, 2013). 또한 이 시기에는 삶의 유한성에 대한 새로운 인식을 하게 되며 삶의 위기를 느끼는 시기로 심한 심리적, 사회적 갈등을 경험하기도 한다(Levinson, 1986).

한국 여성의 평균수명은 OECD 회원국 중 최상위권을 차지하고 있으며(World Economic Forum, 2017; Kim, 2020), 이에 따라 노후 생활의 삶의 질을 결정하는 중년기 여성의 정신건강에 대한 관심이 증대되고 있다(김채령, 2009; 김영자, 2008; 정지숙, 2006). 특히 중년기 여성은 발달 특성상 전환기로서 신체적, 심리적, 사회적으로 많은 변화를 겪게 되므로 폐경에 따른 호르몬 변화와 관련된 심혈관계, 근골격계, 내분비계, 비뇨생식계 등의 문제인 독특한 스트레스를 불가피하게 경험하게 되는데 그 관리 여하에 따라 건강 이상으로 이행하여 심각한 질병을 초래할 수 있으므로 예방 및 건강증진 차원에서 적절하게 대응할 수 있도록 도와주는 것은 매우 중요하다(Wheeler, 1995; 임정자, 2001; 함명화, 2007). 중년기의 변화는 중년기 여성의 주요 스트레스의 원인이 되며, 이러한 스트레스 원은 갱년기 증상에 영향을 주어 건강도 위협할 수 있다(박복희, 2000). 또한, 중년기 여성의 경우에는 남성과 달리 갱년기 증세가 나타나면서 불쾌 기분과 우울증에 취약할 수 있으며, 자신감이 떨어진다고 보고되기도 한다(김수진, 2012; 박정미, 2006; 오명옥, 고효정, 박청자, 2000; 이삼순, 최원희, 2007).

이러한 스트레스는 단순히 외부적으로 주어지는 것이 아니고 개인과 환경의 상호작용으로 인해 유발된다(김정호, 2000; Lazarus & Folkman, 1984). 적정한 수준의 스트레스는 삶을 역동적으로 꾸려가려고 하는 원동력이 될 수 있으나(신윤정, 2014) 감당하기 힘든 수준의 생활 스트레스 증가는 정신건강 문제를 유발하게 시키거나 악화시킬 수 있는 요인이 된다(송은미, 이승연, 2015). 생활 스트레스란 실생활에서 누구나 일상적으로 경험할 수 있는 긍정 혹은 부정적인 모든 사건을 일컫는 말이다(함명화, 2007). 가족발달 체계 내에서 일상생활 스트레스 사건이란 일상생활에서 사소하게 일어나는 일이나 사건 즉, 많은 책임을 안고 산다든지, 배우자와 언쟁을 하는 등 사람을 짜증나고 고민하게 할 수 있는 사소한 일들로 인해 경험하게 되는 스트레스를 의미한다(Laster, 1981). 따라서 이는 인간의 정상적 발달과정과 가족생활에서 필연적으로 발생한다(Laster, 1981; Berkey & Hanson, 1991). 중년기 여성 스트레스는 과거와 달리 더 이상 여성 개인에만 머무르지 않고 가정 내에서 남편이나 자녀들의 안녕에 직⋅간접적으로 영향을 미칠 뿐만 아니라 더 나아가서 여성과 가족이 속해 있는 사회에도 영향을 미치게 된다(함명화, 2007). 그리하여 중년기의 위기를 극복하는 것은 개인적인 측면에서도 중요한 의미를 가질 수 있지만, 사회체계 내에서도 반드시 필요한 일이다(이은영, 2015).

한편, 사회적 존재로서의 개인은 끊임없이 다른 사람과의 상호작용을 통하여 긍정적인 피드백을 받아 심리적 적응을 돕고 문제해결능력을 키우며 스트레스에 보다 효과적으로 대처할 수 있는 힘을 기를 수 있다(위종희, 2012). Cobb(1976)는 사회적 지지를 개인으로 하여금 그가 돌봄을 받고 사랑과 존중을 받으며 가치 있는 사람으로 평가받고 의사소통 망에 소속해 있으며 호혜적인 관계에 있다고 믿도록 만들어 주는 정보라고 정의하였으며 이 정보는 개인에게 존중감 지지, 정서적 지지 그리고 지역사회 지지를 제공해 준다고 하였다(김소연, 2013). 사회적 지지의 개념은 한 개인이 얼마나 많은 대인관계를 맺고 있으며 어떤 사람과 관계를 맺고 있는가 하는 객관적 지지와(박수민, 2009) 개인이 자신의 실제 적인 대인관계의 질을 어떻게 평가하고 지각하는지를 파악하는 것과 관련된 기능적 차원의 사회적 지지로 나누어 살펴볼 수 있다(이금옥, 2011). 이러한 사회적 지지는 개인이 심리적 혹은 신체적 문제를 야기하는 여러 사건들에 대처 할 수 있는 긍정적 자원 중 하나로 인식되어 왔다(Cohen & Mckay, 1984). 사회적 지지는 스트레스나 우울 같은 삶의 부정적인 사건으로부터 개인의 삶을 보호해주는 역할을 하는 내적 대처자원이며 문제를 해결하도록 해주고, 문제의 심각성을 감소시키며, 지각된 스트레스에 덜 반응하도록 신경계, 내분비선 체계를 진정 또는 건전한 행동을 촉진시킴으로 스트레스 평가의 영향을 완화시킬 수 있다(House, 1981). 또한 사회적 지지는 개인의 정서적인 위기, 행동의 부적응과 환경적 스트레스의 영향을 완화시켜주며, 스트레스의 예방적 차원에서 중요하다 할 수 있다(이경주, 1997).

Brim(1976)과 그의 연구원들은 중년기에 경험할 수 있는 긍정적인 것들에 대해 연구한 결과 중년 여성들이 만약 자신의 중년기에 나타나게 되는 긍정적인 심리적인 자원을 강화할 경우 더 나은 성장과 대인관계를 경험할 수 있었다고 보고하였다(Cohen, 2012). 주요한 심리적 자원으로 오랫동안 강조되어온 자아존중감은 Rogenberg(1979)가 제시한 개념으로 그는 자아존중감을 하나의 특별한 개체, 즉 자아에 대한 긍정⋅부정적인 태도로 정의하였다(신영미, 2014). 자아존중감은 개인의 유용성과 가치에 대한 평가적 측면과 자신에 대해 수용하고 만족하는 감정적 측면에 대한 태도로서 자신을 유능하고 가치가 있다고 생각할수록 높은 자아존중감을 가지게 된다(김순안, 김승용 2011; 이홍자, 고영, 2017). 자아존중감이란 상황에 따라 자기 가치를 높이고 명백한 주체성을 가지며 긍정적 자아인식을 가짐으로써 얻게 되는 내면의 주체적 인식을 뜻하고 또한 높은 자아존중감은 일정한 대상이나 집단 및 구성원과의 연대적 관계를 형성하게 하여 안정된 역할을 하고, 목표달성을 용이하게 하는 긍정적 자아상이라고 할 수 있다(황미선, 2012). 자아존중감은 개인이 가질 수 있는 적응력의 한 요인으로 자신의 장점과 단점에 대하여 우월감이나 열등감을 갖지 않고 사실 그대로를 실제적으로 인지하고, 독립적이며 기능적으로 행동하게 한다(Mandleco & Perry, 2007). 중년 여성의 가치감과 자아개념은 가정에서 헌신한 자신의 역할 기능의 결과를 자식의 성공과 남편의 성공에 동일시하는 경향이 있으며, 자녀문제, 남편문제, 자신의 문제 등이 복합적으로 발생한 경우에는 여성자신의 역할기능 부족으로 돌려 우울과 초조함, 죄책감을 갖게 되는 경우가 많다(석지혜, 1997). 중년기 여성의 자아존중감 관련 선행연구에서는 중년기 여성이 갱년기를 경험하는 연령에 가까울수록 자아존중감이 낮아지는 것으로 보고되었다(이성주, 2018). 이에따라 본 연구에서는 중년기 여성의 생활스트레스, 사회적지지, 자아존중감간의 관련성을 살펴보고자 한다.

세 변수들 간의 변수를 고찰한 선행연구들을 살펴보면, 먼저, 중년기 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스와의 관계를 살펴본 선행연구(조혜경, 임현숙, 2019; 신윤정 2014)는 그다지 많지 않은데, 조혜경, 임현숙(2019)과 신윤정(2014)의 연구에서는 사회적 지지와 스트레스 간에 부적인 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 한편, 다른 연령집단을 대상으로 한 연구들에서는 스트레스, 우울 등 정신건강과 관련지어 자아존중감이 유의한 영향을 미치는 것으로 보고하였다(이홍자, 고영, 2017; 전미숙, 김현옥, 2012; 김명자, 2014; 김은화, 2004). 이는 사회적 지지가 개인이 스트레스 상황에 처했을 때, 스트레스의 영향을 조절 혹은 완화시킨다는 Cohen과 Wills(1985)의 이론적 모형을 지지하는 결과이다. 사회적 지지와 생활 스트레스와의 관계성을 살펴본 연구들을 근거로 본 연구는 중년 여성의 사회적 지지가 높을수록 생활 스트레스가 낮을 것이라 가정하였다.

자아존중감과 생활 스트레스와의 관계를 살펴본 선행연구(박경애, 김민경, 2011)에서는 자아존중감 수준이 높을수록 생활 스트레스를 적게 경험한다고 보고하고 있고, 또 다른 연구에서는 스트레스 생활사건에 대한 부정적인 영향을 자아존중감과 사회적 지지가 완화시켜 줄 수 있다고 하였다(최형임 외, 2009). 생활 스트레스와 자아존중감이 부적 관련성을 갖는다고 하였다 (김미례, 2006). 중년 여성의 생활 스트레스와 자아존중감의 관계를 살펴 본 선행연구를 살펴보면, 생활 스트레스는 자아존중감과 부적 상관관계를 보였고(김지선, 2017; 김미옥 외, 2002; 박수민, 2009), 자아존중감은 생활 스트레스의 각 하위영역인 가족 관계문제, 경제문제, 건강문제, 역할문제와 부적 상관이 있는 것으로 나타났다(박수민, 2009). 이는 비단 중년기 여성뿐만 아니라 다른 연령집단 에서도 동일하게 나타나는 결과이다(이홍자, 고영, 2017; 전미숙, 김현옥, 2012; 김명자, 2014; 김은화, 2004). 대학생의 취업 스트레스에 영향을 미치는 관련 요인을 분석한 연구(변은경 외, 2014)에서도 자아존중감이 취업 스트레스에 유의한 영향을 미친다고 하였고, 초등학생이 지각한 사회적 지지와 자아존중감 수준이 높으면 스트레스 수준은 낮은 것으로 나타났다(전미숙, 김현옥, 2012). 또 교사의 직무스트레스에도 사회적 지지와 자아존중감이 영향을 미쳤다(김은화, 2004). 이러한 선행 연구를 토대로 본 연구는 중년여성이 자아존중감이 생활스트레스를 완화시킬 것으로 가정하였다.

사회적 지지와 자아존중감과의 관계를 살펴본 선행연구를 살펴보면, 노대겸과 이재창(2019)은 사회적 지지(가족 지지, 동료 지지, 상사 지지)는 사회적 지지가 자아존중감과 유의미한 상관관계가 있다고 보고하였다. 조사대상자의 자아존중감을 가장 예측하는 변인은 동료 지지, 학력, 가족 지지의 순이었다. 동료 지지는 복지기관에 근무하는 근로자의 자아존중감에 유의미하게 가장 크게 영향을 미치는 요인으로 나타났다. 장숙희 외(2008)의 연구에서도 노인의 사회적 지지가 높을수록 자아존중감이 높게 나타났다. 그리고 정로(2022)의 연구에서도 사회적 지지와 자아존중감 간에 정적인 상관관계가 있음을 보고하고 있다. 즉, 사회적 지지가 높을수록 자아존중감이 높다 고 나타났다. 사회적 지지와 자아존중감의 관계성을 살펴본 연구를 토대로 본 연구에서는 중년 여성의 사회적 지지가 높을수록 자아존중감이 높을 것으로 예측하였다.

지금까지 중년기 여성을 대상으로 사회적 지지, 자아존중감, 생활 스트레스의 관련성을 살펴본 연구는 많지 않았고 이에 따라 본 연구는 사회적 지지와 생활 스트레스 그리고 자아존중감 간의 관계를 살펴보고, 중년기 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스와의 관계를 자아존중감이 매개를 하는지 검증하고자 하였다. 한편 선행 연구를 보면, 노년기와 노인의 사회적 지지체계에 대한 학계의 관심은 높았던 데 반해 중년기에 대해서는 상대적으로 연구의 주제로서 가치가 낮았던 것으로 보이는데(한경혜, 노영주, 2000) 상기한 바와 같이, 현대사회로 오면서 여성의 사회활동이 증가하였다는 점을 감안할 때 사회적 지지를 가족과 타인의 지지로 나누어 각각 중년 여성의 스트레스에 미치는 영향을 살펴볼 필요성이 더욱 강조된다. 중년기 여성 스트레스는 더 이상 여성 개인에만 머무르지 않고 가정 내에서 남편이나 자녀들의 안녕에 직⋅간접적으로 영향을 미칠 뿐만 아니라 더 나아가서 여성과 가족이 속해 있는 사회에도 영향을 미치게 된다고 할 수 있으므로 중년기 여성에 대한 연구가 더욱 절실히 필요한 시기이기도 하다. 그러므로, 본 연구에서는 중년기 여성의 사회적 지지와 자아존중감과 생활스트레스의 관계를 살펴보고자 한다. 이 연구의 결과는 중년기 여성의 스트레스에 대한 심층적인 이해를 돕고, 중년기 여성의 스트레스를 예방하거나 경감시킬 수 있는 방안 모색을 위한 기초 자료를 제공할 것이다.

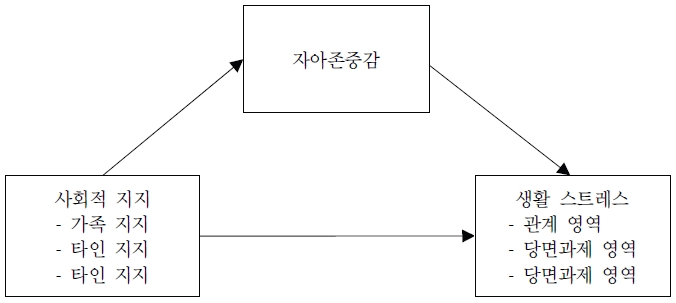

위의 고찰을 토대로 구성한 본 연구의 연구문제와 연구모형은 다음과 같다.

- 연구문제 1. 중년기 여성의 사회적 지지, 생활 스트레스, 자아존중감의 상관은 어떠한가?

- 연구문제 2. 중년기 여성의 사회적 지지, 생활 스트레스와의 관계에서 자아존중감의 매개효과는 어떠한가?

Ⅱ. 연구방법

1. 조사대상 및 자료수집

본 연구는 서울시 및 경기도 수도권에 거주하고 있는 40세 이상 64세 미만의 중년기 여성 356명을 대상으로 하였다. 설문은 2020년 11월 5일부터 11월 19일까지 진행되었다. 회사, 학교, 종교단체 등을 방문하여 연구대상자를 직접 대면하여 동의를 구한 후 자기보고식 서면 설문지를 작성하도록 하였다. 총 370부의 설문지를 회수하였으며 370개의 자료 중에 불성실하게 응답된 14명의 자료를 제외하고 최종적으로 356명의 자료를 본 연구에서 사용하였다. 응답자의 사회 인구학적 특성은 <표 1>과 같다.

연령대별 응답자 분포는 40대 184명(51.7%), 50대 123명(34.6%), 60대 49명(13.8%)이다. 학력은 대학교 졸업이 226명(63.5%)으로 가장 많았고, 고졸 이하 87명(24.4%), 대학원 졸업 이상이 15명(2.5%) 순으로 나타났다. 직업은 전문직이 116명(32.6%)으로 가장 많았고, 전업주부 88명(24.7%), 판매 서비스직 32명(1.4%), 무직 12명(3.4%), 기술직 5명(1.4%) 순으로 나타났다. 소득은 600만 원 이상이 93명(26.1%)으로 가장 많았고, 450만원∼600만원 미만 80명(22.5%), 250만원 미만 73명(20.5%), 350만원∼450만원 미만 59명(16.6%), 250만원∼350만원 미만 51명(14.3%) 순이었다. 결혼 여부는 기혼이 319명(89.6%)으로 응답자 대부분을 차지했다. 주관적 건강 상태는 ‘보통’수준으로 지각하는 응답자가 153명(71.1%), 갱년기 증상 ‘아직 나타나지 않았다’가 235명(66%), 폐경 여부는 ‘아니요’가 205명(57.6%), 호르몬 치료를 받는지 여부에 대한 응답은 ‘아니요’가 321명(90.2%), 주 3회 운동을 하는지 여부에 있어서는 ‘아니요’가 222명(62.4%)으로 나타났다. 본인 포함한 가족구성원 질문에는 최소 1명에서 최대 8명으로 나타났다(M=3.51, SD=1.15). 그리고 자녀수는 최소 없거나 최대 5명이었다(M=1.81, SD= .84).

2. 측정 도구

중년기 여성의 생활 스트레스를 측정하기 위하여 Holmes와 Rahe(1967)의 `최근 생활 경험표’를 바탕으로 이평숙(1984)이 한국인에게 적합하도록 개발한 도구 중 20개 항목을 추출한 연구에 따라(김지선, 2017; 박수민, 2009) 생활 스트레스 척도를 구성하였다. 점수가 높을수록 중년 여성의 생활 스트레스 정도가 높음을 의미한다. 원척도에서는 가족관계 문제, 경제 문제, 건강 문제, 역할 문제 등 4개의 하위영역으로 제시하고 있다. 가족관계 문제와 관련된 문항에는 `남편과의 대화부족이나 불화’등이, 경제 문제와 관련된 문항에는 `큰 빚을 짐’등이 건강 문제와 관련된 문항에는 `나 자신의 심한 질병이나 부상’등이, 역할 문제와 관련된 문항에는 `매일 매일 하는 일의 성격’등이 포함되었으나, 건강, 역할 문제 영역의 신뢰도 계수가 .70 이하로 낮게 나타나 전겸구와 김교헌(2003)의 연구를 토대로 2개 하위영역, 즉 관계 영역(가족관계)과 당면과제 영역(경제, 건강, 가사, 직장 생활)으로 분류하여 분석에 사용하였다. 관계 영역은 남편과의 관계, 자녀와의 관계, 시댁과의 관계 및 친구관계로 관계 영역과 관련된 문항에는 `남편과의 대화 부족이나 불화’, `자녀와의 갈등’등이 포함되고, 당면과제 영역 관련된 문항에는 경제 문제 영역은 `금전상의 큰 손실’, 건강 문제 영역은 `폐경⋅갱년기경험’이 가사영역 문제 영역은 `가족에 대한 의무’등이 포함되었다. 영역 각 문항에 대한 응답선택지는 생활 스트레스 경험 여부에 따라 `전혀 심각하지 않았다’(1점) 에서부터 `매우 심각했다’(5점)까지의 5점 Likert 척도로 응답하도록 구성되어 있다. 생활 스트레스 전체 문항(20문항)에 대한 신뢰도 분석 결과, Cronbach’s α계수는 .89점수로 나타났고, 하위영역들에 대해서는 관계 영역 (8문항) Cronbach’s α계수 .77, 당면과제 영역(12문항) .85로 나타났다. 하위영역별 문항과 문항수는 <표 2>와 같다.

중년기 여성의 사회적 지지를 측정하기 위하여 신기영(1991) 등의 선행연구를 참고로 윤여정(2001)이 재구성한 도구를 사용하였다. 본 측정 도구의 사회적 지지 요인은 정서적⋅물질적 지원과 정보를 제공해주는 서비스 또는 지원으로 각 문항에 대해서는 `전혀 그렇지 않다’(1점)에서부터 `매우 그렇다’(5점)까지의 5점 Likert 척도로 응답하도록 구성되었다. 따라서 점수가 높을수록 가족, 친구, 이웃, 가까운 지인 등으로부터 중년 여성이 받는 사회적 지지가 높음을 의미한다. 이 척도는 가족의 지지와 중요한 타인의 지지의 하위 척도로 이루어져 있고, 총 13개 문항으로 구성되어 있다. 가족의 지지와 관련된 문항에는 `우리 가족은 어려울 때 서로 도와준다’, `우리 가족은 함께 해야 할 일이 있을 때 모두가 참석 한다’등이 타인의 지지와 관련된 문항에는 `주변에 가까운 사람들로부터 가사에 도움이 필요할 때 도와줄 수 있는 사람이 있다’, `주변의 가까운 사람들로부터 경제적인 도움을 받을 수 있다’등이 포함된다. 본 연구에서 사회적 지지 척도의 신뢰도 Cronbach’s α는 .92으로 나타났다. 하위영역별로 볼 때 가족의 지지는 .93으로 나타났고, 중요한 타인의 지지는 .88로 각각 나타났다. 하위영역별 문항과 문항수는 <표 3>과 같다.

중년 여성의 자아존중감을 측정하기 위하여 Rosenberg (1965)의 척도를 전병재(1974)가 번안한 것을 사용하였다. 척도 내용은 긍정적 자아존중감 5개 문항과 부정적 자아존중감 5개 문항 등의 총 10개 문항으로 이루어져 있다. 긍정적 자아존중감과 관련된 문항에는 `나는 내가 다른 사람들처럼 가치 있는 사람이라고 생각 한다’등이 부정적 자아존중감과 관련된 문항에는 `나는 대체로 실패한 사람이라는 느낌이 든다’등이 포함된다. 부정적인 문항의 경우, 역채점 처리하여 점수가 높을수록 자기 자신에 대한 자아존중감이 높은 것으로 해석한다. 총 10개 문항 중 신뢰도를 떨어뜨리는 1개 문항을 제외하고 9개 문항을 사용하였다. 본 연구에서 자아존중감 척도의 신뢰도계수 Cronbach’s α값은 .86이었고, 하위영역별로 살펴보면 긍정적 자아존중감(5문항) .86, 부정적 자아존중감(4문항) .74로 나타났다. 응답은 5점 Likert 척도로 구성되어 있으며 `대체로 그렇지 않다’(1점)에서 `항상 그렇다’(5점)까지로 응답하도록 구성되었다. 본 연구에서는 자아존중감 문항 전체로 구성된 척도를 사용하였다. 하위영역별 문항과 문항수는 <표 4>와 같다.

3. 분석방법

본 연구에서는 수집된 자료를 분석하기 위해 SPSS 23.0 프로그램을 사용하였다. 우선 응답자들의 사회인구학적 특성을 살펴보기 위해 빈도, 백분율, 평균 및 표준편차 등 기술통계량을 산출하고, 측정도구의 신뢰도를 확인하기 위해 Cronbach’s α 계수를 산출하였다. 중년기 여성의 사회적 지지, 자아존중감 및 생활 스트레스와의 관계를 살펴보고자 상관관계 분석을 실시한 후, 사회적 지지와 생활 스트레스와의 관계에서 중년기 여성의 자아존중감이 매개적 역할을 하는지를 알아보기 위해 Hayes(2012)에 근거하여 Process macro를 사용한 매개모형 분석을 실시하였다(모델 4번). 이때, 분산팽창계수(VIF) 및 공차한계(tolerance)치가 10 이하와 0.1 이상의 수치를 보여 다중공선성의 문제는 발견되지 않았다. 간접효과 유의성 검증을 위해 부트스트래핑(bootstrappong) 검사를 실시하였고 5,000번 반복 추출로 설정하여 실시하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 주요 변수들의 경향성

선행연구들에서 중년기 여성의 생활 스트레스에 사회인구학적 요인들이 영향을 준다는 보고를 하였으므로(박영미, 신창식, 2015), 매개 분석에 앞서, 중년기 여성의 생활 스트레스가 중년기 여성의 연령대 및 학력, 직업, 운동 여부, 소득, 결혼 여부, 건강 상태, 갱년기 증상, 폐경 여부, 호르몬 치료 여부에 따라 유의한 차이가 있는지를 살펴보기 위해 t검증과 일원배치분산분석(ANOVA)을 실시하였다. 그 결과 중년기 여성의 생활 스트레스가 직업, 결혼 여부, 호르몬 치료나 운동여부에 따라서는 유의한 차이가 없었으나 연령대(F=4.40, p < .05)에 따라 유의한 차이가 나타났다. Scheffé의 사후 검증 결과, 60세∼64세 집단이 40세∼49세 집단보다 생활 스트레스를 더 심각하게 느끼고 있었다. 학력(F=4.49, p < .05)에서도 유의한 차이가 나타났다. 대학원 졸업 이상 집단보다 고졸 이하 집단이 지각하는 생활 스트레스 수준이 더 심각한 것으로 나타났다. 소득(F=4.62, p < .01) 에서도 유의한 차이가 나타났는데, 소득 250만 원 미만 집단이 600만 원 이상 집단보다 생활 스트레스를 더 심각하게 지각하는 것으로 나타났다. 건강 상태(F=25.98, p < .001) 에서도 유의한 차이가 나타났는데, Scheffé의 사후 검증 결과, 건강 상태가 나쁜 집단, 보통인 집단, 좋은 집단 순으로 생활 스트레스를 더 심각하게 지각하는 것으로 나타났다. 갱년기 유무에 따라 유의한 차이가 발견되었고(t=6.06, p <.001), 완경에 이른 중년 여성이 생활 스트레스를 더 심각하게 지각하고 있었다(<표 5> 참조). 이러한 결과는 연령(김지선, 2017), 학력(김지선, 2017; 송은미, 이승연, 2015), 소득(박영미, 신창식, 2015; 송은미, 이승연, 2015), 건강상태(김경신, 김오남, 1997; 김경아, 이정우, 1990; 김미현, 류점숙, 신효식, 1993; 이승영, 1996; 전겸구, 1998; 전겸구, 김교헌, 2003; 김지선, 2017; 장영자, 2003), 갱년기 여부(김지선, 2017; 박수민, 2009), 완경 여부(김지선, 2017; 박수민, 2009; 박영미, 신창식, 2015)에 따라 유의한 차이가 나타난다고 보고한 선행연구와 일치하는 것이다. 결혼상태에 따른 차이는 선행연구에서 일관되지 않은 결과를 보이는데, 유의하였다고 보고하기도 하고(박영미, 신창식, 2015), 다른 연구에서는 유의하지 않게 나타나기도 하였다(김지선, 2017). 이러한 결과를 토대로 이 연구에서는 연령, 학력, 소득, 건강상태, 갱년기 증상, 폐경여부를 통제변수로 선정하여 모형검증에 투입하였다.

2. 사회적 지지, 자아존중감과 생활 스트레스의 상관관계

중년기 여성의 사회적 지지, 자아존중감과 생활 스트레스 간의 관계를 살펴보기 위해 Pearson의 상관관계분석을 실시한 결과는 다음과 같다(<표 6> 참조). 첫째, 중년기 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스 간의 상관관계를 살펴보면, 사회적 지지 하위변수 가운데 가족 지지는 생활 스트레스 하위변수인 관계 영역과 부적으로 유의한 상관을 보였다(r= -.32, p < .001). 즉, 가족 지지가 높은 중년기 여성은 관계 영역 스트레스가 적은 것으로 나타났다. 가족 지지와 생활 스트레스 하위변수 중 당면과제 영역은 부적으로 유의한 상관을 보였다(r= -.31, p < .001). 즉, 가족 지지가 높은 여성은 당면과제 영역으로 인한 스트레스가 낮은 것으로 나타났다. 사회적 지지 하위변수 가운데 타인 지지를 살펴보면, 생활 스트레스 하위변수인 관계 영역과 부적으로 유의한 상관을 보였다(r= -.30, p < .001). 즉, 타인 지지가 높은 중년 여성은 관계 영역 스트레스가 적은 것으로 나타났다. 타인 지지와 생활 스트레스 하위변수 중 당면과제 영역 부적으로 유의한 상관을 보였다(r= -.35, p < .001). 즉, 타인 지지가 높은 여성은 당면과제 영역으로 인한 스트레스가 낮은 것으로 나타났다.

둘째, 중년 여성의 자아존중감은 생활 스트레스의 하위변수인 관계 영역과 부적으로 유의한 상관이 나타나(r= -.36, p < .001) 즉, 자아존중감이 높은 중년 여성은 관계 영역 스트레스가 적은 것으로 나타났다. 자아존중감과 생활 스트레스 하위변수 중 당면과제 영역은 부적으로 유의한 상관을 보였다(r= -.36, p < .001). 즉, 자아존중감이 높은 여성은 당면과제 영역으로 인한 스트레스가 낮은 것으로 나타났다.

셋째, 중년 여성의 사회적 지지와 자아존중감과의 관계를 살펴보면, 사회적 지지 하위변수 가운데 가족 지지는 자아존중감과 정적으로 유의한 상관을 보였다(r= .48, p < .001). 즉, 가족 지지가 높은 중년 여성은 자아존중감이 높은 것으로 나타났다. 사회적 지지 하위변수 중 타인 지지는 자아존중감과 정적으로 유의한 상관을 보였다(r= .45, p < .001). 즉, 사회적 지지가 높은 중년 여성은 자아존중감이 높은 것으로 나타났다.

3. 사회적 지지(가족 지지와 타인 지지), 생활 스트레스(관계 영역, 당면과제 영역)와의 관계에서 자아존중감의 매개효과

중년기 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스의 관계에서 자아존중감이 매개 역할을 하는지를 살펴보기 위하여 SPSS의 Process macro를 활용하여 매개분석을 실시하였다(<표 7> 참조). 이때, 앞서 살펴본 평균차 검증 결과에 근거하여 연령, 학력, 소득, 건강 상태, 갱년기 증상, 폐경 여부를 통제변수로 투입하였다. 매개효과 유의성은 부트스트래핑을 통해 확인하였다. 부트스트래핑 결과, 총효과와 직접효과가 유의함을 확인했고, 간접효과의 경우에도 유의한 것으로 나타났다(<표 8>). 즉, 사회적 지지가 중년여성의 생활 스트레스에 직접적으로 영향을 미치기도 하지만 자아존중감을 매개로 간접적인 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

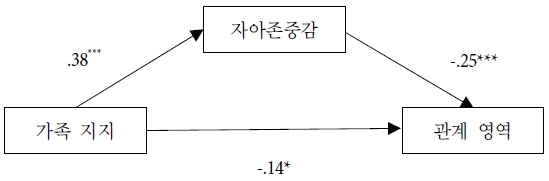

첫째, 가족 지지와 생활 스트레스 하위영역 중 관계 영역 간의 관계에서 자아존중감이 매개 역할을 하는지 살펴보았다. 독립변수인 가족 지지는 매개변수인 자아존중감에 유의한 영향을 미쳤으며(ß= .38, p < .001), 독립변수와 매개변수가 동시에 종속변수에 영향을 미치는지 살펴본 두 번째 단계에서 가족 지지(ß= -.14, p < .05)와 자아존중감(ß= -.25, p < .001)을 동시에 투입하였을 때 두 변수의 영향력은 유의하였다([그림1]). 통제변수로 투입한 것들 중 유의 하게 나타난 것은 건강 상태(ß= -.15, p < .001)와 갱년기 여부였다(ß= -.22, p < .001). 부트스트래핑 결과 역시 상한값과 하한값 사이에 0을 포함하지 않아 유의하게 나타났다(LLCI = -.12, ULCI = -.04).

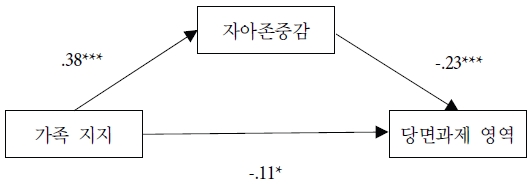

둘째, 가족 지지와 생활 스트레스 하위영역 중 당면과제 영역 간의 관계에서 자아존중감이 매개 역할을 하는지 살펴보았다. 독립변수가 매개변수에 미치는 영향을 살펴본 첫 번째 단계에서 가족 지지는 자아존중감에 유의한 영향을 미쳤으며(ß= .38, p < .001), 두 번째 단계에서 가족 지지(ß= -.11, p < .05)와 자아존중감(ß= -.23, p < .001)을 동시에 투입하였을 때 두 변수의 영향력은 유의하였다([그림2]). 통제변수로 투입한 것들 중 유의하게 나타난 것은 건강 상태(ß= -.23, p < .001)와 갱년기 여부였다(ß= -.26, p < .001). 부트스트래핑 결과 역시 상한값과 하한값 사이에 0을 포함하지 않아 간접효과가 유의한 것으로 나타났다(LLCI = -.12, ULCI = -.04).

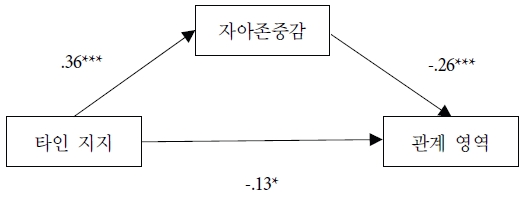

첫째, 타인 지지와 생활 스트레스 하위영역인 관계 영역과의 관계에서 자아존중감이 매개 역할을 하는지 살펴보았다. 독립변수가 매개변수에 미치는 영향을 살펴본 첫 번째 단계에서 타인 지지는 자아존중감에 유의한 영향을 미쳤으며(ß= .36, p < .001), 독립변수와 매개변수를 동시에 투입한 두 번째 단계에서 타인 지지(ß= -.13, p < .05)와 자아존중감(ß= -.26, p < .001)은 모두 유의한 효과를 보였다([그림3]). 통제변수로 투입한 것들 중 유의하게 나타난 것은 건강 상태(ß= -.15, p < .01)와 갱년기 여부였다(ß= -.23, p < .001). 부트스트래핑 결과 역시 상한값과 하한값 사이에 0을 포함하지 않아 간접효과는 유의하게 나타났다(LLCI = -.10, ULCI = -.04).

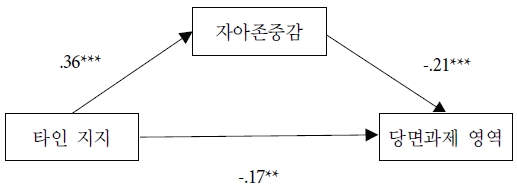

둘째, 타인 지지와 당면과제 영역 간의 관계에서 자아존중감이 매개적 역할을 하는지를 살펴보았다. 독립변수가 매개변수에 미치는 영향을 살펴본 첫 번째 단계에서 타인 지지는 자아존중감에 유의한 영향을 미쳤으며(ß= .36, p < .001), 종속변수와 매개변수를 동시에 투입한 두 번째 단계에서 타인 지지(ß= -.17, p < .01)와 자아존중감(ß= -.21, p < .001) 모두 유의한 영향력을 보였다([그림4]). 통제변수로 투입한 것 들 중 유의하게 나타난 것은 건강 상태(ß= -.21, p < .001)와 갱년기 여부였다(ß= -.25, p < .001). 부트스트래핑 결과 역시 상한값과 하한값 사이에 0을 포함하지 않아 간접효과가 유의하게 나타났다(LLCI = -.09, ULCI = -.02).

Ⅳ. 논의 및 결론

본 연구는 40세 이상 64세 미만의 중년기 여성을 대상으로 사회적 지지, 자아존중감 및 생활 스트레스 간의 관계를 살펴본 후, 중년기 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스와의 관계에서 자아존중감의 매개적 역할을 탐색해보았다. 본 연구의 주요 결과를 요약하고 논의하면 다음과 같다.

첫째, 중년기 여성의 사회적 지지, 자아존중감, 생활 스트레스 간의 상관분석 결과, 세 변수 간에는 모두 유의한 상관이 나타났다. 사회적 지지를 하위영역인 가족 지지와 타인 지지로 나누어 분석하였고 생활 스트레스도 하위영역인 관계 영역과 당면과제 영역으로 나누어 분석하였으며, 하위요인들도 모두 유의한 상관을 보였다. 이와 같은 결과는 송지현과 성미현(2021), 김경희(2016), 박수민(2009)의 연구에서 나타난 결과를 지지한다. 보다 자세히 살펴보면, 사회적 지지와 생활스트레스는 부적 상관을 보였다. 하위영역별로 살펴보면 가족 지지, 타인의 지지 모두 생활 스트레스 하위영역인 관계 영역, 당면과제 영역과 부적인 상관을 보였다.

둘째, 사회적 지지와 생활 스트레스 간의 관계에서 자아존중감의 매개효과를 살펴본 결과, 모든 모형에서 유의한 매개효과가 발견되었다. 독립변수인 사회적 지지를 하위영역인 가족 지지, 타인 지지로 나누어 투입하고, 종속변수인 생활 스트레스도 관계 영역과 당면과제 영역으로 나누어 투입하여 총 네 개의 모형을 분석하였다. 먼저 가족 지지와 타인 지지 모두 중년기 여성의 자아존중감에 유의하고 정적인 영향을 주었다. 가족이나 타인으로부터의 사회적 지지를 높게 지각할수록 중년기 여성의 자아존중감이 높아짐을 알 수 있다. 이는 선행연구와도 일치한다(김동현, 2018; 김현중, 2012; 홍지현, 2005). 생물학적인 발달상 변화로 인해서 자존감이 낮은(권한경, 2011; 김미숙, 2018) 중년기 여성의 자존감 향상을 위한 개입이 중요한 시점인데 가족이나 중요한 타인의 지지 등 사회적 지지 체계를 형성하고 높은 수준의 지지를 얻을 수 있도록 도와줄 필요가 있다. 다음으로, 가족과 타인의 지지는 모두 중년기 여성의 생활 스트레스 중 관계 영역과 당면과제 영역에 있어 유의하고 부적인 영향력을 보였다. 즉, 사회적 지지 수준이 높을수록 중년기 여성이 지각하는 관계적 측면이나 당면과제 관련 스트레스 수준이 낮아짐을 알 수 있다. 이러한 결과를 토대로 생각해보면 가족상담 등을 통해 중년기 여성의 가족 지지를 높이는 것이 생활 스트레스를 줄이는데 도움을 줄 수 있음을 시사한다. 또한 생활 스트레스 수준이 높은 중년기 여성을 상담함에 있어서 가족과 타인과의 관계 탐색 등 사회적 지지 체계를 확인하고 양적, 질적 수준 향상을 위한 프로그램 기획이나 상담적 개입을 시도할 때 보다 효과적인 개입방법이 될 수 있을 것이다. 본 연구에서는 중년기 여성의 자아존중감이 가족 및 타인 지지와 생활 스트레스의 관계에 있어 매개역할을 한다는 사실을 발견하였고 그 유의성도 검증되었다. 사회적 지지가 생활 스트레스에 미치는 직접효과도 유의하였고, 자아존중감을 통해 미치는 간접효과도 유의하여 자아존중감이 부분매개 역할을 한다는 것을 알 수 있었다. 이는 네 개의 모형 모두에서 동일하게 나타났다. 이러한 결과는 자아존중감 수준이 높을수록 생활 스트레스를 적게 경험한다고 보고한 선행연구 결과들을 지지한다(최미례, 이인혜, 2003; 김지선, 2017; 박경애, 김민경, 2011). 이러한 자아존중감의 매개효과 검증 결과를 토대로 중년기 여성이 생활 스트레스로부터 겪게 되는 심리적인 문제에 있어서 자아존중감이 상담 및 심리치료 장면이나 중년기 여성 교육에서 의미 있는 개입으로 활용될 수 있음을 알 수 있다. 중년기 여성의 일상생활에서 스스로의 자아존중감을 높이는 프로그램과 교육은 생활 스트레스 감소에 효과적인 개입이 될 수 있을 것이다. 특히 중년기 여성들의 자아존중감은 갱년기를 보내면서 더욱 문제가 되어 이후 노년기 정신건강에 영향을 미치게 되므로 중년기 여성의 자아존중감 향상을 위한 사회적 관심이 필요하다(김지선, 2017). 따라서 중년기 여성이 자아존중감을 높일 수 있도록 스스로 변화하는 환경에 적극적으로 대처하고 긍정적인 사고를 갖는 것이 중요하고 자아존중감은 중년기 여성에게 삶을 긍정적으로 평가하고 갱년기 증상을 극복할 수 있는 원동력임을 강조하여 중년기 여성의 자아존중감을 높이는 여러 방안이 모색되어야 할 것이다. 현재 지자체 가족센터에서 중년기 여성 또는 이들의 자아존중감을 주제로 하는 프로그램을 살펴보면, 종로구 가족센터에서 중장년기 프로그램인 `부모’ 로, `나’ 로 살아가기 프로그램이 있고 강남구 가족센터에서는 중고등 자녀 양육자 자기 돌봄 프로그램인 `맘 언박싱 나의 욕구 알기’ 프로그램이 있으나 중년기 여성 스스로에 대한 자아존중감 프로그램은 없는 실정이다. 전반적으로 중장년기를 대상으로 하는 프로그램이 많지 않은데 그나마도 중장년기 여성을 대상으로 하는 프로그램들은 부모로서의 역할 갈등 해소 프로그램의 성격을 띄고 있다. 부모, 배우자로서의 역할에 한정되지 않은 중년기 여성의 자아존중감 향상을 위한 프로그램이 부재하므로 가족센터에서는 이러한 프로그램을 개발하고 보급할 필요가 있다.

마지막으로 본 연구의 제한점과 함께 후속 연구를 위해 몇 가지 제언을 하고자 한다. 첫째, 본 연구는 표본 선정 시 임의표집 방법을 사용하였으므로 모든 중년기 여성에게 확대하여 해석하는데 제한이 있다. 그리고 연구 대상 표집을 서울과 경기도 일부 지역의 중년기 여성을 대상으로 하였기에 다양한 지역에 거주하는 중년기 여성에게 일반화하기에는 무리가 있다. 그러므로 후속 연구에서는 보다 대표성을 띄는 자료를 활용할 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 중년기 여성의 사회적 지지와 생활 스트레스 간의 관계에서 자아존중감의 매개효과를 살펴보았다. 후속 연구에서 사회적 지지와 생활 스트레스 간에 보다 정확한 맥락을 이해하기 위해서는 중년기 여성의 생활 스트레스에 영향을 미치는 보다 다양한 변수들이 투입하고 통제할 필요가 있다.

셋째, 본 연구는 중년기 여성들만을 대상으로 조사하였다는 점에서 특정한 계층에 대한 이해를 높일 수는 있었으나, 분석대상이었던 중년기 여성들 대부분은 가족을 이루고 있다는 점에서 가족 관련 변수에 대한 고려도 후속 연구에서는 필요할 것으로 사료된다.

이러한 제한점에도 불구하고, 본 연구는 중년기 여성을 대상으로 사회적 지지, 자아존중감, 생활 스트레스의 관련성을 확인한 연구로 그 의의가 있다. 또한 중년기 여성의 생활 스트레스에 영향을 주는 변인을 고찰하여 경로 모형을 제시함으로써, 중년기 여성의 정신건강 증진을 위한 기초자료로 제시하고자 시도되었다. 이를 통해, 가족의 건강과 안녕의 중심에 있는 중년기 여성들의 생활 스트레스가 감소를 위해 중년기 여성들의 외적 자원인 사회적 지지, 내적 자원인 자아존중감을 활용할 수 있음을 발견하였다. 연구의 결과는 중년기 여성의 생활 스트레스에 대한 이해를 돕고 스트레스 및 그로 인한 심리적 부적응을 경감시키기 위한 교육 및 프로그램 개발에 효과적으로 사용이 될 수 있을 것이다. 코로나와 더불어 경제 침체로 어려움을 겪는 상황 속에서 경제문제를 비롯한 다양한 생활 스트레스를 경험하고 있는 중년기 여성을 대상으로 한 자아존중감 향상 프로그램과 가족들의 관계 증진을 위한 프로그램 개발로 인한 가족 지지 증가로 중년기 여성의 스트레스를 효과적으로 예방할 수 있을 것으로 생각한다.

Acknowledgments

본 논문은 가정과삶의질학회 2022 추계학술대회 포스터 논문을 수정 보완한 것입니다.

References

- 김경신, 김오남(1997). 편모가족의 가족 지원, 대처와 스트레스. 대한가정학회지, 35(4), 211-228.

- 김경아, 이정우(1990). 기혼여성이 지각한 가정생활상의 스트레스 수준 및 관련변인 고찰. 한국가정관리학회지, 8(2), 101-117.

- 김경희(2016). 중년여성의 삶의 질에 영향을 미치는 요인. 한국자료분석학회지, 18(1), 497-508.

-

김동현(2018). 중년기 여성의 사회적 지지와 자아존중감이 주관적 행복감에 미치는 영향: U시에 거주하는 중년기여성을 중심으로. 한국정보전자통신기술학회논문지, 11(3), 301-306.

[https://doi.org/10.17661/jkiiect.2018.11.3.301]

- 김두섭(2018). 인구 영역의 주요 동향. 한국의 사회동향. 서울: 통계청.

- 김명자(2014). 사회적 지지와 자아존중감이 간호사의 임파워먼트에 미치는 영향. 을지대학교 임상간호대학원 석사학위논문.

- 김미례(2006). 기혼 여성의 생활스트레스와 우울의 관계: 자아존중감과 사회적 지지의 매개효과 및 조절효과. 전남대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 김미숙(2018). 중년 여성의 삶의 의미와 주관적 안녕감의 관계에서 자아존중감의 매개효과. 아주대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김미옥, 방부경, 윤수정, 최은주(2002). 중년여성의 지각된 생활 스트레스와 자아존중감 및 우울의 관계. 전인간호과학연구 학술모음집, 97-113.

- 김미현, 류점숙, 신효식(1993). 주부의 가정생활상의 Stress와 심리적 손상에 관한 연구. 대한가정학회지, 31(2), 111-126

- 김소연(2013). 중년 여성이 지각한 사회적 지지와 자아존중감이 심리적 행복감에 미치는 영향. 건양대학교 상담대학원 석사학위논문.

- 김수진(2012). 중년 여성의 부부친밀감, 우울과 갱년기 증상의 관계. 을지대학교 임상간호대학원 석사학위논문.

-

김순안, 김승용(2011). 사회적 지지와 자아존중감이 중년 여성의 정신건강에 미치는 영향. 노인복지연구, 52, 109-130.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw..52.201106.109]

- 김순임(2022). 마음챙김 명상 집단상담 프로그램이 중년기 여성의 자아존중감과 심리적 안녕감에 미치는 효과. 경기대학교 행정사회복지대학원 석사학위논문.

- 김영자(2008). 가정폭력 피해여성의 양육부담감에 사회적 지지가 미치는 영향: 쉼터 거주자를 중심으로. 한림대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김영욱(2020). 중년기 성인의 가족건강성과 노후준비도가 성공적인 노화인식에 미치는 영향: 자원봉사활동 매개효과. 서울벤처대학원대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 김용해(2021). 중년기 고등교육 학습자의 학습참여 동기와 심리적 안녕감 간의 관계에서 삶의 의미와 생산성의 매개효과. 칼빈대학교대학원 일반대학원 박사학위논문.

- 김은화(2004). 유치원 교사의 직무스트레스와 사회적 지지 및 자아존중감간의 관계. 연세대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김정호(2000). 스트레스의 원인으로 작용하는 동기 및 인지. 덕성여자대학교 학생생활연구소, 16, 1-26.

- 김지선(2017). 중년 여성의 사회적 지지, 생활 스트레스 및 자아존중감이 우울에 미치는 영향. 공주대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김채령(2009). 벨리댄스활동이 중년여성의 정신건강 및 생활 만족도에 미치는영향. 청주대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김현중(2012). 사회적 지지가 가출청소년의 자아존중감 및 자기효능감에 미치는 영향: 사회적 탄력성의 조절효과. 침례신학대학교 상담대학원 석사학위논문.

- 권한경(2011). 중년여성이 인지하고 있는 삶의 질이 자존중감과 생활만족도에 미치는 영향. 영남대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

노대겸, 이재창(2019). 직무스트레스와 사회적 지지가 복지기관 근로자의 자아존중감에 미치는 영향. 예술인문사회융합멀티미디어논문지, 9(8), 587-596.

[https://doi.org/10.35873/ajmahs.2019.9.8.052]

- 박경애, 김민경(2011). 국제결혼한 한국남성의 자아존중감, 가족스트레스, 사회적 지지, 일상생활만족연구. 한국생활과학회 동계학술대회 학술대회논문집, 169-170.

- 박복희(2000). 중년 여성의 스트레스와 갱년기 증상. 전남대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 박수민(2009). 중년 여성의 사회적 지지, 생활 스트레스 및 자아존중감이 우울에 미치는 영향. 동아대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

박영미, 신창식(2015). 갱년기 여성의 생활 스트레스가 생활만족도와 우울에 미치는 영향. 한국콘텐츠학회논문지, 15(5), 254-264.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2015.15.05.254]

- 박정미(2006). 중년 후기 여성의 태반요법 참여유무에 따른 갱년기 증상비교. 고신대학교 보건대학원 석사학위논문.

-

변은경, 윤숙자, 김경희(2014). 대학생의 취업 스트레스에 영향을 미치는 관련 요인. 한국직업건강간호학회지, 23(3), 146-153.

[https://doi.org/10.5807/kjohn.2014.23.3.146]

- 석지혜(1997). 중년기 여성의 스트레스 생활사건 및 자아개념과 우울과의 관계. 영남대학교 일반대학원 석사학위 논문.

- 손해용(2021. 12. 13). 한국 2070년 기대수명은 OECD1등, 출산율은 꼴찌. |https://www.joongang.co.kr/article/25031666#home, 에서 인출.

-

송은미, 이승연(2015). 중산층 중년 기혼여성의 건강 스트레스와 우울, 불안과의 관계에서 자아정체감의 조절효과 검증. 한국심리학회지:여성, 20(4), 531-549.

[https://doi.org/10.18205/kpa.2015.20.4.005]

- 신영미(2014). 집단 통합예술치료 프로그램이 한부모 모자가정 아동의 자아존중감과 사회적 능력에 미치는 효과 : 저소득지역아동센터중심으로. 경기대학교 미술디자인대학원 석사학위논문.

- 신윤정(2014). 대학생들의 사회적 지지와 생활 스트레스 간 관계에서 정서조절능력의 매개효과. 청소년학연구, 21(8), 243-263.

-

송지현, 성미현(2021). 중년 남성의 생활스트레스가 우울에 미치는 영향 –자아존중감, 사회적 지지의 매개효과. 디지털융복합연구, 19(3), 235-244.

[https://doi.org/10.14400/JDC.2021.19.3.235]

- 이경주(1997). 청소년의 스트레스와 사회적지지 및 행동문제. 전남대학교 일반대학원 박사학위 논문.

- 이금옥(2011). 사회적 지지와 생활 스트레스가 노인의 심리적 안녕감에 미치는 영향. 경희대학교 행정대학원 석사학위논문.

-

이삼순, 최원희(2007). 일 지역 중년여성의 우울감과 스트레스와의 관계. 한국모자보건학회지, 11(2), 185-196.

[https://doi.org/10.21896/jksmch.2007.11.2.185]

- 이상숙(2016). 중년의 종교성 잠재계층과 영성, 생산성, 사회적 관심, 삶의 만족 관계. 단국대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 이성주(2018). 중년기 여성의 회복탄력성이 사회적 지지, 자아존중감, 우울에 미치는 영향. 서울벤처대학원대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 이승영(1996). 도시 주부의 생활 스트레스와 대처유형에 관한 연구. 대구대학교 재활과학대학원 석사학위 논문.

- 이은영(2015). 중년기 위기감 척도의 개발 및 타당화. 한국상담대학원대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 이임순(2019). 중년기 여성학습자의 생활사건 경험, 학습참여 동기와 삶의 의미 간의 관계: 관계성의 조절효과. 숙명여자대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 이평숙(1984). 생활사건과 관련된 스트레스랑 측정에 관한 방법론적 연구. 연세대학교 일반대학원 박사학위논문.

-

이홍자, 고영(2017). 자아존중감, 스트레스 및 사회적 지지가 중년 여성의 우울에 미치는 영향. 한국보건간호학회지, 31(1), 58-70.

[https://doi.org/10.5932/JKPHN.2017.31.1.58]

- 임정자(2001). 일 농촌지역 중년 여성의 스트레스와 여성암 예방행위. 전남대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 오명옥, 고효정, 박청자(2000). 중년기 여성의 위기감과 자아 정체감과의 관계. 한국모자보건학회지, 4(1), 17-31.

- 오제은(2013). 중년, 위기인가? 전환점인가? 중년기 위기에 대한 통합적 접근: 안갈발달에 대한 세 가지 주요 관점을 중심으로. 현상과 인식, 37(3). 141-166.

- 윤여정(2001). 중년 여성의 심리사회적 위기에 영향을 미치는 요인 연구. 목원대학교 산업정보대학원 석사학위논문.

- 위종희(2012). 아동이 지각한 가족건강성, 자아탄력성, 사회적지지, 스트레스 대처행동 및 심리적 안녕감 간의 구조관계분석. 동아대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 장숙희, 김창숙, 김미란(2008). 노인의 사회적 지지가 자아존중감과 생활만족도에 미치는 영향. 동서간호학연구지, 14(2), 39-46.

- 장영자(2003). 중년여성의 스트레스와 대처방안에 관한 연구. 인하대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

장하영, 변상해(2022). 중년기 성인의 마음챙김과 삶의 의미가 중년기 위기감에 미치는 영향. 인문사회21, 13(6), 2595∼2608.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.13.6.178]

- 전겸구(1998). 주부들이 경험하는 생활 스트레스와 대처 연구. 재활과학연구, 14(1), 39-59.

- 전겸구, 김교헌(2003). 한국 주부의 생활 스트레스와 대처 양상. 한국심리학회지: 건강, 8(1), 1-39.

-

전미숙, 김현옥(2012). 초등학생의 사회적지지, 자아존중감과 스트레스와의관계. 한국모자보건학회지, 16(1), 122-132.

[https://doi.org/10.21896/jksmch.2012.16.1.122]

- 전병재(1974). 자아개념측정가능성에 관한 연구. 연세논총, 11(1), 107-130.

- 정 로(2022). 중국길림성 대학생이 지각하는 사회적 지지가 자기표현을 매개로 자아존중감에 미치는 영향. 세한대학교대학원 일반대학원 박사학위논문.

- 정지숙(2006). 생활무용 참여활동이 중년기 여성의 정신건강에 미치는 영향. 공주대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

조혜경, 임현숙(2019). 사회적 지지가 결혼이주여성의 자존감, 우울, 일상생활 스트레스에 미치는 영향. 한국산학기술학회논문지, 20(12), 456-467.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2019.20.12.456]

- 최미례, 이인혜(2003). 스트레스와 우울의 관계에 대한 자아존중감의 중재효과와 매개효과. 한국심리학회지: 임상, 22(2), 363-383.

-

최형임, 채현탁, 송인욱(2009). 자아존중감과 사회적 지지가 노인의 스트레스적 생활경험과 절망감의 관계에 미치는 매개 효과. 노인복지연구, 43, 183-202.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw..43.200903.183]

- 통계청(2020). 간이생명표(5세별). https://news.v.daum.net/v/20170406031314193?f=m=m, 에서 인출.

- 통계청(2022). (2020-2070)장래인구추계(2020 인구총조사 기준): 2021년 12월 추계=Population Projection for Korea: 2020-2070(Based on the 2020 Population Census). https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=207&act=view&list_no=415453, 에서 인출.

- 한경혜, 노영주(2000). 중년 여성의 40대 전환기 변화 경험과 대응에 대한 질적 연구. 가족과 문화, 12(1), 67-91.

- 함명화(2007). 군인가족 중년 여성의 생활 스트레스와 갱년기증상. 연세대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 홍지현(2005). 임신과 남편의 사회적 지지가 여성의 우울과 자아존중감에 미치는 영향. 호서대학교 여성문화복지대학원 석사학위논문.

- 황미선(2012). 중년 여성환자의 입원스트레스와 우울 간의 관계 : 자아존중감의 매개효과와 가족 지지의 조절효과. 단국대학교 일반대학원 박사학위논문.

- Aldwin, C. (1994). Stress, coping, and develornent: An integrative perspective. New York: Guilford. Press.

- Berkey, K., & Hanson, S. M. H. (1991). Pocket guide to family assessment and intervention. St. Louis: Mosby-Year Book.

-

Brim, O. G. (1976). Theories of the male mid-life crisis. The Counseling psychologist, 6, 2-9.

[https://doi.org/10.1177/001100007600600102]

-

Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300-314.

[https://doi.org/10.1097/00006842-197609000-00003]

-

Cohen, S., & McKay, G. (1984). Social support, stress and the buffering hypothesis: A theoretical analysis. In A. Baum, S. E. Tylor, & J. E. Singer (Eds.), Handbook of psychology and Health (Vol. 4, pp. 253-267). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

[https://doi.org/10.4324/9781003044307-10]

-

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310–357.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310]

- Cohen, P. (2012). In our prime: The invention of middle age. New York: Simon and Schuster.

- Erikson, E. H. (1982). The life cycle completed. New York: W.W. Norton & Company.

- Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling. Retrieved from http://afhayes.com/public/process2012.pdf, .

- House, J. S. (1981). Work stress and social support. Massachuesetts: Addison-Wesley.

-

Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Reserch, 11(2), 213-218.

[https://doi.org/10.1016/0022-3999(67)90010-4]

- Kim, Y. (2020. 6. 17). Korea ranks 3rd in women’s life span among OECD members. The Korea Herald. Retrieved from http://whttp://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200616000911

- Laster, J, F. (1981). Toward an understanding of stress. Journal of Home Economics, 73(3), 17-19

- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and coping. New York: Springer.

-

Levinson, D. J. (1986). A conception of adult development. American Psychologist, 41(1), 3-13.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.1.3]

-

Mandleco, B. L., & Perry, J. C. (2007). An organizational framework for conceptualizing resilience in children. Jourrnal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 13(3), 99-112.

[https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2000.tb00086.x]

- Rogenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.

- Wheeler, L. (1995). Women’s health care. california: SAGE publication.

- World Economic Forum. (2017). South Korea women will soon outlive us all. What is their secret?. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2017/07/south-korean-women-life-expectancy-kimchi, .