부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 간의 종단적 관계

초록

본 연구의 목적은 학교나 가정에서 미디어기기에 많이 노출되고 있는 초등학생의 상황에 맞춰 초등학생 자녀에 대한 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감의 시간의 흐름에 따른 변화와 부모감독이 행복감에 미치는 영향력에서 미디어기기 과다사용의 종단적 매개효과를 살펴보고자 하였다. 잠재성장모형을 활용하여 변인의 측정시기별 변화정도를 분석하였고, 다변량 잠재성장모형을 활용하여 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 간의 종단적 관계를 탐색하였다. 본 연구에서는 한국아동패널(Panel Study on Korean Children, PSKC)에서 2017년(10차) 초등학교 3학년부터 2020년(13차) 초등학교 6학년 시기까지 조사한 자료를 사용하였다. 연구결과, 첫째, 학년이 올라갈수록 부모감독과 행복감은 감소하였으며, 미디어기기 과다사용은 증가하였다. 또한 세 변인의 초기값과 변화율의 개인차가 있었다. 둘째, 부모감독의 초기값이 행복감 초기값에 직접적으로 영향을 주진 않았지만, 미디어기기 과다사용 초기값을 매개로 행복감 초기값에 간접적인 영향을 주었기에 미디어기기 과다사용 초기값은 부모감독의 초기값과 행복감 초기값의 관계를 완전매개하는 것으로 나타났다. 그리고 미디어기기 과다사용 변화율은 부모감독 변화율과 행복감 변화율의 관계를 부분매개하는 것으로 나타났다. 미디어기기의 보편화와 학습량의 증가로 인해 미디어 사용 증가 및 행복감 감소가 불가피한 상황이라 할지라도, 초등학생에 대한 적절한 부모감독 개입과 미디어기기 중독의 중재, 행복감을 높이기 위한 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

Abstract

The purpose of this study was to examine the longitudinal relationships among parental monitoring, overuse of media devices by elementary school students, happiness. For this purpose, the latent growth model and multivariate latent growth model were used to analyze the extent of changes in variables over time and longitudinal relationship between parental monitoring, overuse of media devices, and happiness. This study utilized data collected from the Panel Study on Korean Children (PSKC) from 2017 when the participants were in 3rd grade, to 2020 when they were in 6th grade. The results of the study are as follows: First, as grade levels increased, parental monitoring and happiness decreased, while overuse of media devices increased. Moreover, there were individual differences in the initial values and rates of change for these variables. Second, although the initial value of parental monitoring, did not directly influence the initial value of happiness, the initial value of overuse of media devices indirectly influenced the initial value of happiness, mediating the relationship between the initial values of parental monitoring and happiness. Additionally, the rate of change in overuse of media devices partially mediated the relationship between the rate of change in parental monitoring and the rate of change in happiness. Despite the inevitable increase in media use and decrease in happiness due to the ubiquity of media devices and increased academic workload, it is expected that appropriate parental monitoring, intervention for media device addiction, and insights to enhance happiness can be provided for elementary school students.

Keywords:

parental monitoring, overuse of media devices, happiness, multivariate latent growth model키워드:

부모감독, 미디어기기 과다사용, 행복감, 다변량잠재성장모형I. 서론

행복은 전반적인 삶의 질에 대한 주관적 판단이자 자신이 느끼는 감정 수준(hedonic level of affect), 그리고 만족감이라는 인지적인 구성요소다(Veenhoven, 2022). 그 중에서도 아동기에 느끼는 행복감은 학교에서 느끼는 만족감, 애정, 안정감, 또래와의 친화적 관계로도 구성되는데(Kanonire et al., 2020), 이들이 학교에서 느끼는 행복감은 전반적인 학교생활, 건강에 영향을 미치고 나아가 미래의 성인의 삶의 질에 영향을 미칠 수 있다(이현응, 곽윤정, 2011). 아동기에 느끼는 행복감이 전반적인 삶에 중요한 요소임에도 불구하고 한국에서 아동의 부정 정서는 2017년과 비교했을 때 2020년에 전반적으로 증가하였으며, 전반적인 삶의 만족도 또한 2017년 6.99점에서 2020년 6.80점으로 점차 감소하였다. 특히 긍정 정서(행복)는 2017년 7.29점에서 2020년 7.19점으로 감소하여 삶의 만족도 부분에서는 네덜란드, 멕시코, 핀란드가 84% 이상으로 높게 나타난 것에 비해 한국은 67%로 OECD 국가 중 하위권으로 나타났다(통계청, 2022).

일상생활을 통해서 삶에 대한 만족감을 느끼고 환희나 즐거움과 같은 긍정 정서의 반복적인 경험은 행복 수준을 높여주지만(권석만, 2010), 현재 초등학생의 경우 코로나 19 상황 속에서 ‘사회적 거리두기(social distancing)’로 인해 비대면 수업이 늘어나고, 정상적인 등교나 수업을 할 수 없는 특수상황을 겪기도 했다(권순정, 2020). 특히나 초등학생들은 학년이 올라갈수록 스스로가 느끼는 행복감이 떨어지는 경우가 발생할 수 있고(최미숙 외, 2008), 정익중 외(2022)가 조사한 데이터에 따르면 약 87%의 아동⋅청소년의 행복지수가 ‘하’로 나타나, 아직까지 대다수의 아동이 여전히 아동 권리와 아동 발달에 불균형한 일상을 살고 있는 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 시기에 초등학생들에게 많은 영향을 미칠 수 있는 보호요소 중 하나는 ‘부모’다.

초등학생의 경우에는 청소년에 비해서 부모가 함께 가정에서 보내는 시간이 많고 부모의 영향력을 더욱 많이 받을뿐더러(이현주, 2018), 부모와의 관계에서 부모의 애정과 사랑을 정서적으로 느끼는 것을 통해 스트레스 수준이 줄어들고 안정감을 느낀다(문가람, 하요상, 2021). 특히 일반적으로 자녀가 어디에 있고, 어떤 활동을 하고 있는지 등 자녀의 일상생활에 대해 잘 알고 양육하는 행동을 의미하는 부모감독은(Rusby et al., 2018), 자녀의 행복감을 높여주는 주요 구성요소로(이주연, 한세영, 2021), 자녀들은 이러한 부모감독을 통해서 자아통제를 하며, 나아가 문제행동을 조절하고 또래들과의 친사회적 관계를 통해 정서적인 안정감을 느낀다(Laird et al., 2003). 또한, 부모감독은 양육태도의 한 구성요소로 보기도 하는데, 부모감독을 기반으로 부모의 애정적, 합리적, 감독적 양육태도는 자녀의 삶의 만족도에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다(김미나, 최진아, 2016; 손보영 외, 2012). 따라서 부모감독이 자녀의 행복감을 설명하는데 있어서 중요한 변인이기에, 초등학생 자녀의 연령이 증가함에 따라 부모감독과 자녀의 행복감의 관계를 종단적으로 연구할 필요가 있음을 의미한다.

현대 사회에서는 맞벌이 부부의 증가에 따라 어린 자녀에 대한 직접적인 관리 감독과 교육문제가 어려워질뿐더러 자녀를 혼자 방치하는 경우가 많아졌다. 특히 코로나 19와 같은 팬데믹(pandemic) 상황에서의 외출 자제는 자녀가 TV, 유튜브와 같은 영상 시청, 스마트기기나 PC를 통한 온라인 게임 등을 쉽게 접하게 만들어 일과시간의 상당 부분을 미디어기기 사용이 차지하게 하거나 아이들이 건전하고 합리적인 시간을 활용하지 못하게 만든다. 한국정보화진흥원(2021)의 ‘2020년 스마트폰 과의존 실태조사’에 의하면 아동의 스마트폰 과의존 비율이 20%(2018년)에서 27%(2020년)까지 높아졌으며, 코로나 19로 인해 원격수업과 집에 머무는 시간이 길어짐에 따라 스마트폰 과의존 위험률은 전체적으로 증가하였다. 특히 초등학생의 경우에는 2016년부터 지속적인 증가추세를 보이고 있었으며, 2020년(30.6%)의 경우 2019년(24.4%)에 비해서 6.1%나 증가한 것으로 보아(통계청, 2022), 스마트폰과 같은 초등학생의 미디어기기에 대한 과다사용은 일상생활에 지장을 줄 정도가 되었다고 볼 수 있다. 또한, 초등학생은 미디어기기를 과도하게 사용하고 과몰입함에 따라 성인에 비해 스스로 미디어기기 사용시간을 조절할 수 없고(이경님, 2021), 학년이 올라갈수록 미디어 이용시간이 더욱 급격하게 증가하게 되며, 미디어기기에 점점 더 의존하여 미디어기기를 사용하지 않을 때 불안과 초조함을 느끼면서 전반적인 생활에 어려움이 발생하는 미디어중독으로 이어진다(김형연, 김민주, 2020; 이소은, 김미나, 2021).

Gentile 외(2014)는 아동기 중기가 행동의 규범이 내면화되는 시기이기 때문에, 아동의 장시간 미디어 노출에 대한 제한이 중요하다고 강조해왔으며, 주로 부모를 통해 다양한 형태의 제한적 중재를 받기에 부모가 더 자주 집에 있고 자녀의 일에 더욱 관심을 가질수록 자녀의 미디어 사용에 대한 규칙을 조절하거나 시행할 기회가 많다고 하였다. 특히 부모의 능동적 중재와 감독이 자녀의 미디어 콘텐츠 사용유형과 사용시간의 보호요인으로 작용할 수 있는데, 부모가 중재하지 않으면 스마트폰 이용을 잘 마무리하지 않는 경우가 많아 아이와 자주 다투는 부모가 많다(한국정보화진흥원, 2021). 따라서 초등학생의 미디어기기 사용량을 줄이는 데 많은 영향을 주는 부모와의 의사소통, 미디어 사용에 대한 중재와 부모의 양육행동은 자녀에 대한 부모의 감독과 관심이 얼마나 중요한지를 나타내며(신하나, 정세훈, 2018), 미디어 이용에 대한 개입과 중재는 부모로부터 심리적으로 분리되고자 하는 청소년기 이전에 이뤄져야 한다는 것을 의미한다(김종민, 최은아, 2019). 이는 부모감독과 초등학생의 미디어기기 과다사용과의 관계를 살피는 과정에서 시간의 흐름에 따라 종단적으로 연구할 필요가 있음을 의미한다.

본 연구에서 확인하고 싶었던 초등학생의 행복감에 영향을 미치는 또 다른 요인 중 하나인 미디어기기 과다사용은 전반적인 삶의 과정에서 보내는 시간에 대한 본인의 만족도를 낮춘다(김경미, 염유식, 2018; 전대성, 김동욱, 2016). 아동들은 가족, 친구와 같은 사회적 관계 속에서 이루어지는 시간부터 휴식시간, 숙제와 같은 학업의 시간 등 다양한 시간 속에서 살고 있는데, 인간의 삶에 있어서 본인 스스로의 선택과 조절에 의한 유동적인 시간 관리와 이에 대한 만족감은 삶의 전반적인 만족감과 행복감에 영향을 주게 된다(Jones, 2003). 하지만 미디어기기를 과다하게 사용할 경우, 일상생활에서의 유동적이고 체계적인 활동을 제재하고, 정서적 불안을 경험하게 된다. 함께 시간을 보내고 사람들과 상호작용을 하며 학업 수행이나 역할 수행에 따라 건강한 정신발달이 지속적으로 이루어지는 초등학생들이(Zins et al., 2007) 미디어기기를 과다하게 사용하는 것은 그들이 학교나 가정에서 경험하는 긍정적 경험이나 만족감을 지연시키고 새로운 경험을 할 기회를 박탈하게 만드는 것이다(김종민 외, 2014). 즉, 미디어기기 중독성향이 강한 초등학생들은 자신의 삶 속에서 자신의 온전한 역할 수행을 할 수 없게 되면서 불안한 정서를 느끼고 행복감이 낮아질 가능성이 높다.

또한 미디어기기 과다사용은 부모감독과 초등학생의 행복감 사이를 매개할 것으로 예측된다. 이는 부모가 어린 자녀를 잘 보살피고 보호하는 것이 자녀가 안정된 틀안에서 더 유능하고 자율적으로 행동하며 이는 곧 행복을 높인다는 전성희 외(2011)의 선행연구와 부모가 일관성이 부족한 양육행동을 하거나, 방황하는 등 허용적으로 자녀를 양육할수록 아동은 미디어기기에 중독되기 쉽고, 이는 아동의 학교적응에 영향을 미쳐 학교생활 전반에 무능감을 경험하고 일상생활에서도 부정적 정서를 많이 표출하며 다양한 심리적 문제를 보인다는 김경민(2021)의 선행연구를 통해 그 관계를 유추해볼 수 있다. 이렇듯 미디어기기 과다사용은 부모감독이 초등학생의 행복감에 영향을 미치는 과정에서 매개역할을 할 것으로 예상되며 본연구에서 이러한 관계를 구체적으로 살펴보고자 한다.

종합해보면, 위와 같은 선행연구들을 통해 살펴본 부모감독 요인은 초등학생의 행복감에 전반적인 영역에서 반드시 고려해야 할 변인이지만, 그 대상이 청소년으로 한정된 경우이거나, 부모감독 요인을 단순히 부모 양육태도에 포함시켜 초등학생들의 행복감과의 관계를 다룬 연구들(이미영, 2020; 최미경, 2017; 함영난, 박분희, 2021)이 주를 이루었으며, 이마저도 대부분의 인과관계 연구들(이주연, 한세영, 2021; 정은선, 조한익, 2009)은 횡단적 자료로만 분석되어왔다. 또한 종단적 자료가 있더라도 장기간에 걸친 초등학생들의 미디어기기 과다사용에 대한 부모감독 과정과 행복감을 살펴본 경우는 드물었다.

앞서 살펴본 바와 같이 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감은 매우 밀접한 관련성을 가지고 있는 것을 확인할 수 있지만, 이들 변수들 간의 영향관계를 검토한 선행연구는 많지 않은 편이며, 특히나 변수들 사이의 영향관계를 검증한 연구는 대체로 스마트폰 중독과 관련되었으며 연구대상들은 청소년에 관한 연구들(김대명, 조준수, 2015; 김재경, 김윤주, 2011)이 대부분이었다. 오연수(2019)는 초등학생의 게임중독을 상담의 과정을 거쳐 부모 자녀간계 개선과정을 살펴보았지만 이 또한 장기적인 시간과정을 살펴보지 못하였으며 게임이라는 한정적인 범위와 게임중독 상황을 전제로 한 제한점이 있다.

이상과 같은 사항들을 고려하여 본 연구에서는 초등학생들의 행복감에 영향을 미치는 부모감독, 미디어기기 과다사용과의 인과관계를 밝힘에 있어서 종단연구를 통해 살펴보고자 한다. 부모감독과 미디어기기 과다사용의 효과를 점검하는데 있어서 일회적인 평가가 아닌 누적된 결과를 연계하여 살펴보는 것은 초등학생의 행복감과의 명확한 영향 관계를 점검할 수 있는 적절한 방법일 것이다. 이를 통해 도출된 본 연구의 결과는 이들 변인 간의 구조적 관계를 밝힐 뿐만 아니라 시간의 흐름에 따라 변화하는 초등학생들의 행복감 발달에 대한 미디어기기 중독 예방과 부모의 역할의 중요성에 대한 시사점을 제시해 줄 수 있을 것이다.

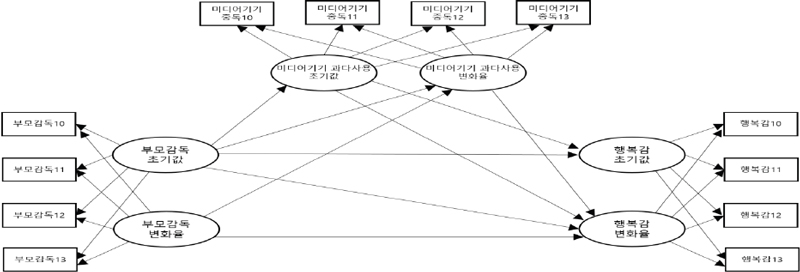

본 연구의 목적에 따라 다음과 같은 연구문제를 설정하였고, 연구모형은 <그림 1>과 같다.

- 연구문제 1. 부모감독 및 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감이 시간의 흐름에 따라 어떠한 변화양상을 보이는가?

- 연구문제 2. 부모감독 및 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 사이에 어떤 종단적 영향 관계를 가지는가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 한국아동패널 연구진이 실시하고 있는 한국아동패널 조사 자료 중 다단계층화표집방법을 사용하여, 1년 간격으로 조사한 영유아⋅아동용 패널자료를 사용하였다. 본 연구에서 사용한 한국아동패널의 조사는 2017년(10차) 초등학교 3학년을 시작으로 1년 간격으로 2020년(13차) 초등학교 6학년 시기까지 측정된 자료이다. 초기 패널 대상 2150명 중 이상치나 4개년도 모두 결측치가 있는 응답을 제외한 총 1292명의 자료가 분석에 포함되었다.

최종 연구대상의 성별은 남녀 각각, 659명(51%)과 633명(49%)으로 나타났으며, 거주지역은 2020년(13차) 당시 서울 164명(12.7%), 경인권 413명(32%), 대전/충청/강원권 182명(14.1%), 대구/경북권 152명(11.8%), 부산/울산/경남권 221명(17.1%), 광주/전과권/제주 160명(12.4%)으로 나타났다.

2. 측정도구

본 연구에서는 부모감독을 측정하기 위하여 허묘연(2004)이 개발한 부모 양육행동 척도를 김미숙 외(2013)가 수정⋅보완한 척도를 사용하였다. 이 척도는 총 4문항으로, ‘전혀 그렇지 않다(1점)’, ‘대체로 그렇지 않다(2점)’, ‘보통이다(3점)’, ‘대체로 그렇다(4점)’, ‘매우 그렇다(5점)’와 같이 Likert식 5점 척도로 구성되어 있다. ‘○○(이)가 어디에서 누구와 함께 있는지 알고 있다.’, ‘○○(이)가 어른 없이 있을 때 무엇을 하는지 알고 있다.’ 등의 문항들이 있으며, 점수가 높을수록 부모감독 수준이 높음을 의미하고, 부모감독의 신뢰도(Cronbach’s α)는 각 차수별로 10차 .80, 11차 .80, 12차 .78, 13차 .78로 나타났다.

본 연구에서는 미디어기기 과다사용을 측정하기 위하여 한국정보화진흥원 인터넷중독대응센터터(iapc.or.k)에서 제공하고 있는 ‘K-척도(인터넷중독 진단척도) 청소년 관찰자용을 한국아동패널 연구진이 수정⋅보완한 척도를 사용하였다. 이 척도는 총 15문항으로, ‘전혀 그렇지 않다(1점)’, ‘그렇지 않다(2점)’, ‘그렇다(3점)’, ‘매우 그렇다(4점)’와 같이 Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 10, 11문항은 역문항이므로 역채점하였다, ‘PC⋅스마트폰 사용 문제로 가족들과 자주 싸운다.’, ‘점점 더 많은 시간동안 PC⋅스마트폰을 사용한다.’ 등의 문항들이 있다. 점수가 높을수록 미디어기기 과다사용 수준이 높음을 의미한고, 미디어기기 과다사용의 신뢰도(Cronbach’s α)는 각 차수별로 10차 .84, 11차 .85, 12차 .87, 13차 .85로 나타났다.

본 연구에서는 행복감을 측정하기 위하여 한국아동패널연구진이 MCS Child Paper Self Completion Questionnaire에서 제공하고 있는 MCS(2008)를 번안한 척도를 사용하였다. 이 척도는 총 6문항으로, ‘전혀 행복하지 않아요(1점)’, ‘별로 행복하지 않아요(2점)’, ‘행복한 편이에요(3점)’, ‘매우 행복해요(4점)’와 같이 Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. ‘○○(이)는 학교 공부를 생각하면 어떠니?’, ‘○○(이)는 가족에 대해 생각하면 어떠니?’ 등의 문항들이 있다. 점수가 높을수록 행복감 수준이 높음을 의미한고, 행복감의 신뢰도(Cronbach’s α)는 각 차수별로 10차 .75, 11차 .77, 12차 .76, 13차 .77로 나타났다.

선행연구에 따르면 아동의 성별에 따라 부모의 감독 정도가 달라질 수 있고(임양미, 2014), 스마트폰 중독이나 게임중독과 같이 미디어를 활용한 매체에 대한 중독성향(김경미, 염유식, 2018), 행복감(지선례, 2019)도 다르게 나타날 수 있다. 또한, 부모의 흡연여부에 따라 가정 분위기가 달라질 수 있고(신성례, 김애리, 1998), 일반적으로 부모의 흡연 유무가 부모와 자녀와의 관계, 화합 및 행복에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Luk et al., 2017). 따라서 통제변인으로 초등학생의 성별과 부모의 흡연여부를 포함하여 분석에 활용하였다.

3. 연구 절차 및 자료 분석

본 연구에서는 초등학생의 행복감에 영향을 미치는 변인들과의 종단적 관계를 분석하기 위해 SPSS 26.0과 AMOS 23.0을 사용하여 통계분석을 실시하였다. 변인의 측정시기별 변화정도를 분석하기 위해 각 변인별로 잠재성장모형(Latent Growth Models)분석을 실시하였다. 본연구는 4개의 시점을 포함하므로 무변화모형, 선형변화모형 및 이차함수변화모형으로 구분하여 분석을 실시하였다. 각 변인별 모형을 추정한 이후 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감의 종단적 영향 관계를 알아보기 위해 다변량잠재성장모형(Multivariate Latent Growth Curve Model)을 분석하였다. 한국아동패널은 장기간에 걸친 조사가 이루어졌으므로 결측치가 발생하게 되므로 본 연구에서는 결측치를 고려한 모수추정방법인 완전최대우도법(Full Maximum Likelihood Method)을 사용하였으며, 모형의 적합도를 살펴보기 위해 χ²값과 NFI, CFI, TLI, RMSEA를 통해 평가하였다. 또한 각 변인간의 직접효과, 간접효과와 총효과를 분석하였고, Sobel(1982)의 검증방법을 이용하여 미디어기기 과다사용의 매개효과에 대한 유의성을 확인하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감의 발달궤적

부모감독과 초등학생의 미디어기기 과다사용, 행복감의 기술통계 및 상관관계를 <표 1>에 제시하였다. 부모감독의 평균은 각각 10차(2017년) 4.68 11차(2018년) 4.64, 12차(2019년) 4.62, 13차(2020년) 4.58로 4년에 걸쳐 꾸준히 감소하였다. 미디어기기 과다사용의 평균은 각각 10차(2017년) 1.57, 11차(2018년) 1.54, 12차(2019년) 1.76, 13차(2020년) 1.83으로 10차부터 11차까지 조금 감소하였으나 그 이후 3년간 계속 증가하였다. 행복감의 평균은 각각 10차(2017년) 3.31, 11차(2018년) 3.30, 12차(2019년) 3.23, 13차(2020년) 2.95로 4년간 계속 감소하였다.

부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 변인들 간은 서로 유의한 상관을 보여주고 있다. 부모감독은 초등학생의 미디어기기 과다사용과 부적상관을 보이는 반면(r=-.23∼-.15), 행복감과는 정적상관을 보이고 있다(r=.07∼.10). 또한 미디어기기 과다사용은 행복감과 부적상관(-)을 보이고 있는 것으로 나타났다(r=-.17∼-.12). 구조모형 적용을 위해 주요 변인의 정상분포 여부를 확인한 결과, 왜도의 절대값이 2 미만, 첨도의 절대값이 7 미만으로 나타나 정상분포 가정을 충족하고 있음을 확인하였다.

다변량잠재성장모형을 분석하기 위해 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 요인의 변화모형을 추정하였다. 세 시점의 평균 변화를 바탕으로 각 요인에 대해 무변화모형, 선형변화모형 및 이차함수변화모형을 적용하였으며, 각 변인에 대한 모형 적합도와 무변화모형의 초기값의 평균과 분산, 선형변화모형, 이차함수변화모형의 초기값의 평균과 분산, 변화율의 평균과 분산은 <표 2>와 같다.

분석결과, 선정한 모든 변인들은 무변화모형보다 선형변화모형에서 모형적합도가 좋은 것으로 나타났으며, 이차함수변화모형일 경우, 부모감독과 미디어기기 과다사용의 변화모형 적합도 지수를 살펴보면 카이제곱(χ²)값에서 통계적으로 유의하지 않았고, 행복감의 변화모형 적합도 지수에서는 RMSEA값이 양호하지 않아 세 변인 모두 선형변화모형을 최종모형으로 선정하였다. 이는 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 모두 시간의 흐름에 따라 유의하게 변화한다는 것을 의미한다. 다음으로 변화양상을 보다 자세히 살펴보면, 초기값의 경우 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감의 분산은 p<.001의 수준에서 유의하였다. 변화율의 경우에도 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감의 분산이 통계적으로 유의하게 나왔기 때문에, 발달궤적에 있어서 세 요인의 초기값과 변화율에 대한 개인차가 존재함을 확인할 수 있었다.

2. 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 간의 종단적 관계

(1) 모형적합도

부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감 간의 관계를 알아보기 위해 다변량잠재성장 모형을 <그림 1>과 같이 설정하여 분석하였다. 구조모형의 적합도는 NFI .882, TLI .882, CFI .899이었으며, RMSEA 값이 .08이하로 적합도 지수의 수용기준을 어느 정도 충족하였으며, 자세한 값은 <표 3>과 같다.

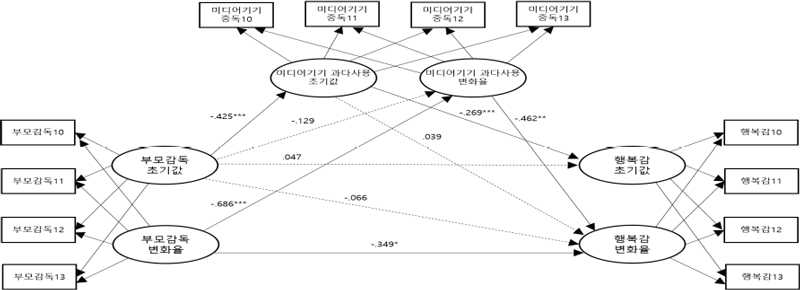

(2) 직접효과

<그림 1>의 연구모형을 토대로 각 변인 사이의 영향력을 검증한 결과는 <표 4>와 같다. 첫째, 부모감독의 초기값은 미디어기기 과다사용의 초기값에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다(β=-.425, p<.001). 둘째, 부모감독의 변화율은 미디어기기 과다사용 변화율에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다(β=-.686, p<.001). 셋째, 부모감독 변화율은 행복감 변화율에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다(β=-.349, p<.05). 넷째, 미디어기기 과다사용 초기값은 행복감 초기값에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다(β=-.269, p<.001). 다섯째, 미디어기기 과다사용 변화율은 행복감 변화율에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다(β=-.462, p<.01).

<표 4>에서 제시한 연구모형의 경로계수에 대한 분석결과를 <그림 2>와 같이 나타내었으며, 다변량잠재성장모형 분석 시 성별, 어머니의 흡연 여부와 흡연량을 외생변수로 통제하였으나, 표준화 경로계수 제시에는 생략하였다.

연구모형에서 미디어기기 과다사용이 부모감독과 행복감의 관계를 매개하는지 검증하였다. 매개효과를 검증하기 위해 Sobel(1982)의 검증방법을 이용하여 매개효과의 유의도를 확인하였으며, 자세한 결과는 <표 5>와 같다.

첫째, 부모감독 초기값은 미디어기기 과다사용 초기값을 매개로 행복감 초기값에 간접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Z=4.82, p<.001). 동시에 부모감독 초기값이 행복감의 초기값에 미치는 직접효과는 유의하지 않으므로, 미디어기기 과다사용 초기값은 부모감독 초기값과 행복감 초기값의 관계를 완전매개하는 것으로 나타났다.

둘째, 부모감독 변화율은 미디어기기 과다사용 변화율을 매개로 행복감 변화율에 간접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Z=2.28, p<.05). 동시에 부모감독 변화율이 행복감 변화율에 직접적인 영향을 미치므로(β=-.349, p<.05), 미디어기기 과다사용 변화율은 부모감독 변화율과 행복감 변화율의 관계를 부분매개하는 것으로 나타났다.

이상의 결과를 바탕으로 부모감독과 미디어기기 과다사용이 행복감에 미치는 직접효과와 간접효과를 표준화 계수로 정리한 것은 <표 6>과 같다.

Ⅳ. 논의 및 결론

본 연구에서는 초등학교 3학년 시기부터 초등학교 6학년까지의 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용, 행복감이 시간의 지남에 따라 어떠한 발달궤적을 보이는지 살펴보고 이를 토대로, 세 변인들 간의 종단적 관계를 살펴보았다. 연구문제에 따른 결과를 중심으로 논의하면 다음과 같다.

첫째, 초등학교 3학년이 6학년까지 성장하는 과정에서 부모감독, 미디어기기 과다사용, 행복감의 시간에 따른 발달 궤적을 탐색하기 위하여 잠재성장모형을 적용하였다. 그 결과 세 변인 모두 선형으로 감소하거나 증가하는 것으로 나타났다. 또한 초등학생의 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용, 행복감의 초기값과 변화율의 개인차가 유의하게 나타났으며, 이것은 초등학교 3학년의 부모감독, 미디어기기 과다사용, 행복감이 초등학교 6학년까지 변화되는 정도가 개인별 차이가 있는 것을 의미한다.

우선 부모감독을 살펴보면, 초등학생 자녀에 대한 부모감독은 시간이 지남에 따라 선형으로 감소하는 변화를 보였다. 이러한 변화는 초등학생의 경우 부모와의 대화, 부모와의 정서적 유대, 부모의 지도감독이 점차 감소하는 경향이 있다고 보고한 이상균과 정현주(2013)의 연구결과와도 일치한다. 이는 초등학생들에 대한 부모감독이 줄어드는 것은 부모의 애정이 줄어드는 것이 아니라 초등학생들은 학년이 올라가면서 또래와의 관계 속에서 더 많은 시간을 보내면서 부모에게서 조금씩 독립하기 때문에(이현숙, 2022), 이는 부모가 자녀의 자주적인 생활과 독립을 장려하고 보조적인 역할을 하는 것임으로 어느 정도 긍정적인 자녀양육 양상을 보이는 것이라 할 수 있다.

한편, 미디어기기 과다사용은 시간이 지남에 따라 선형적으로 증가하고 행복감은 감소하였다. 이러한 결과는 연령이 증가함에 따라 스마트폰 중독성향도 증가한다고 보고한 최홍일과 김병년(2020)의 연구결과와 학령기 아동기에 접어들게 되면서부터 행복감이 감소한다는 이재경과 조혜정(2012)의 연구결과와 맥을 같이한다. 본 연구결과를 통해 스마트 미디어기기의 보편화와 학습량의 증가로 인한 미디어 사용 및 학업 스트레스 증가가 불가피한 상황이라 할지라도, 초등학생에 대한 적절한 부모감독 개입시점과 미디어기기 중독의 중재 시기, 행복감의 형성 시기를 파악할 수 있었다는 점에 그 의미가 있다. 그리고 5, 6학년 시기부터 특히 미디어기기를 과다사용하고 2020년 6학년에는 행복감이 급격히 떨어진 원인이 코로나 19라는 특수한 상황의 영향도 있을 수 있기에, 초등학생들의 미디어기기 중독이 높아지고 행복감이 감소하는 원인에 대한 다차원적인 연구와 미디어기기를 통한 학습, 소통의 순기능은 살리고 무분별한 게임활동이나 SNS, Youtube와 같은 동영상 플랫폼 시청중독 예방교육이 진행되어야 함을 의미한다.

둘째, 부모감독, 미디어기기 과다사용, 행복감의 발달궤적을 각각 추정하였고, 서로 어떠한 관계를 맺고 있는지 종단적 상호관계를 분석하였다. 먼저 부모감독 초기값은 행복감의 초기값에 유의미한 영향을 주지 않았지만, 미디어기기 중독 초기값에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다. 이는 초등학생 자녀에 대한 부모감독이 높을수록 미디어기기 과다사용이 낮아진다는 것을 의미하는데, 부모-자녀 상호작용이 아동의 미디어기기 중독에 부적으로 유의한 영향을 미친다는 박천진과 정혜원(2019)의 연구와 유사한 결과이다. 또한 부모감독 변화율은 미디어기기 과다사용 변화율에 부적 영향을 주었으므로, 초등학생을 자녀로 둔 부모의 감독의 증가폭이 클수록 자녀의 미디어기기 과다사용의 증가폭이 감소한다는 것을 의미한다. 즉, 자녀에 대한 관리감독이나 감시와 같은 부모감독의 측면은 자녀의 행복감에 직접적으로 영향을 미치지 않지만, 자녀가 성장하면서 자녀에 대한 관심, 보호, 애정적 관계 형성을 위한 부모의 모니터링의 지속적인 증가는 자녀의 스마트기기나 PC 게임과 같은 미디어기기 과의존이나 중독성향을 낮출수 있다는 것을 의미한다. 따라서 시간적 관점에서 초등학생의 미디어기기 사용시간이나 중독 경향을 감소시키기 위한 방법으로 자녀에 대한 무관심이나 순간적인 관심이 아니라, 자녀에 대한 지속적인 관심과 꾸준한 소통의 시간이 필요하다는 것을 본 연구를 통해 알 수 있었다.

부모감독 변화율은 행복감 변화율에도 부적 영향을 주는 것으로 나타났는데, 이는 부모감독의 증가폭이 클수록 초등학생의 행복감의 증가폭은 낮아진다는 것을 의미한다. 즉, 초등학생 자녀가 성장할수록 자녀에게 자율권을 주지 않고 부모감독을 점점 더 지나치게 행한다면, 자녀는 부모를 자신을 돌보는 보호자가 아니라 자신의 생활을 지시하고 통제하며(김선희, 2006), 독립을 허용하지 않고 지나치게 간섭하는 부정적인 존재로 바라본 결과로도 볼 수 있다. 이 연구결과를 통해 자녀가 성장함에 따라 부모감독이 급격하게 증가해서는 안되며, 부모감독이 부모의 통제, 감시, 억압이 아닌 관심과 애정으로 받아들이기 위한 부모감독의 방법과 이를 통해 자녀가 보호받고 사랑받으면서 안전함과 안정감을 느껴 초등학생의 행복감을 증진시키는 방안이 필요함을 시사한다.

미디어기기 중독의 초기값은 행복감의 초기값에 부적 영향을 주었으며, 미디어기기 과다사용의 변화율은 행복감의 변화율에도 부적 영향을 주었다. 이러한 연구결과는 전반적으로 초등학생 시기에는 미디어기기의 잦은 사용으로 인해 본인의 일반생활 패턴에 문제가 생기거나 심리적인 불안과 분노와 같은 부정적 정서를 유발하게 되면서 생활에 대한 만족감이 떨어진다는 것을 의미한다. 또한, 미디어기기를 점점 더 과다사용하여 미디어기기 중독으로 이어지게 된다면, 아동의 정서적 발달이나 학교와 같은 환경적 요소적응에 부정적으로 영향을 미치게 되고 아동의 시간에 대한 자기조절이나 만족감을 감소시킨다는 Gupta(2019)의 연구결과와 부분적으로 일치하는데, 이러한 점은 초등학생의 미디어기기 과다사용이 행복감에 미치는 횡단적 영향뿐만 아니라 종단적 영향효과가 규명된것으로, 초등학생 시기의 행복감 관리방안으로 미디어기기 사용에 대한 지속적인 관리 및 감독이 필요함을 시사한다. 또한, 초등학생들이 미디어에만 과몰입하지 않고 균등한 여가를 보낼 수 있는 방안이 필요하며, 자유시간의 질을 고려한 학교와 지역사회의 서비스 제공이 이루어질 필요가 있다.

다음으로, 미디어기기 과다사용이 부모감독과 행복감의 관계를 매개하는지 살펴본 결과, 미디어기기 과다사용 초기치는 부모감독 초기치와 행복감 초기치 사이를 완전매개하는 것으로 나타났다. 이는 부모의 자녀에 대한 태도에 따라 자녀의 게임중독 증상이 달라지고, 이에 따른자녀의 공격성, 낮은 자아존중감, 외로움과 같은 부정적 정서들을 해결할 수 있다고 보고한 오연수(2019)의 연구결과와도 일맥상통하는데, 부모감독이 직접적으로 행복감에 영향을 주지 않은 것은 초등학생 본인이 하고 싶은 행동에 대해 부모에 의해 억압을 받거나 감시받는 느낌이 든 것으로도 볼 수 있다. 하지만 초등학생 자녀에 대한 부모감독이 행복감에 직접적으로 영향을 주지 않더라도 부모감독 수준이 미디어기기 과다사용을 낮추고 이러한 관계는 행복감을 높이는 간접적 영향을 준다는 것이다. 따라서 초등학교 시기의 부모감독은 직접적으로 행복감을 높이진 않지만 미디어기기 사용 감소를 통해 행복감을 높일 수 있다는 것이며, 억압과 감시가 아닌 보호자와 양육자로서의 관리감독이 이루어져야 한다.

마지막으로 미디어기기 과다사용 변화율은 부모감독 변화율과 행복감 변화율 사이를 부분매개하는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 초등학교 3학년 시기부터 초등학교 6학년 시기의 부모감독의 증가가 행복감이 감소하는 변화 양상에 직접적인 영향을 주지만, 부모감독의 증가폭이 커질수록 미디어기기 사용폭을 감소시켜 이를 통해 행복감 향상폭을 증가시키는 것을 미친다는 것을 의미한다. 이는 부모의 허용적 양육행동와 학교적응 사이에서 미디어기기 중독 수준의 매개효과를 검증한 김경민(2021)의 연구와 맥을 같이하며, 부모의 지식과 경험, 그리고 감독이 자녀의 일상적 활동에서 일어날 수 있는 위험을 감소시키고 전반적 발달에 도움을 줌으로써 긍정적 행복(well-being)의 향상을 이끌어낸다는 Omer와 Driter(2016)의 연구결과가 이를 뒷받침해준다. 즉, 올바른 부모의 관심과 감독의 증가는 미디어기기 사용량을 감소시킴으로써 자녀의 정서발달과 행복감을 간접적으로 증진시킬 수 있지만, 자녀의 독립이 이루어지는 시기의 무분별한 부모감독 증가는 오히려 행복감을 하락시키는 결과를 초래할 수 있다는 것을 의미한다. 본 연구의 결과는 부모감독에 대한 심층적 탐구가 이루어져야 한다는 것을 시사함과 동시에 초등학생의 행복감을 증진시키기 위한 방안으로 미디어기기 사용량이 매우 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여준다. 따라서 초등학생의 행복감이 떨어지는 속도에 비해 행복감을 높이기 위한 부모나 교사 등의 보호와 관심과 노력이 필요하고, 아동의 미디어기기 사용에 대한 보호자 역할을 수행하여 아동의 일상생활 균형과 다차원적 삶의 질 충족이 이루어져야 한다는 또 다른 접근 방법을 제시한 것에 의미가 있다.

본 연구의 제한점과 추후 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 시간 흐름에 따른 각 변인의 변화양상을 살펴보았으나, 성별, 모 흡연여부와 흡연량을 제외한 부모감독, 초등학생의 미디어기기 과다사용과 행복감에 영향을 줄 수 있는 다른 변인을 통제하지 못하였으므로 인과적인 연구결과를 해석하는데 주의가 필요하다. 이에 따라 추후 연구에서는 세 변인에 영향을 미칠 수 있는 다양한 변인들에 대한 추가적인 연구와 적절한 통제변수에 대한 연구가 필요하다. 둘째, 본 연구에서는 부모감독 요인이 부모 양육태도를 구성하는 하위요인으로 도출하여 미디어기기 과다사용과 행복감에 미치는 영향을 살펴보았다. 부모감독이란 자녀의 생활모습이나 행방에 대한 부모의 전반적인 주의로 부모 양육태도와 분명히 다른점이 있음에도, 부모감독과 관련된 선행연구들(김수정, 구은미, 2019; 장미경, 이은경, 2007; 최재정, 유미숙, 2020)에서도 부모감독을 양육태도의 관점으로만 바라보았다. 추후에는 부모감독요인을 구성하는 하위요인들에 대한 연구와 부모감독에 대한 적절한 도구개발이 이루어져야 한다. 셋째, 본 연구에서는 초등학생이라는 범위 안에서의 부모감독, 미디어기기 과다사용 그리고 행복감과의 관계를 살펴보았지만, 추후 연구에서는 청소년기로 넘어가는 시간적 과정 혹은 초기 성인기의 영역으로 확대하여 변인 간 영향력의 차이를 검증할 필요가 있다. 넷째, 본 연구에서 사용된 한국아동패널 연구자료는 13차(2020년)까지 였으므로, 추후 코로나 19 현상으로 인해 변화된환경적 요인에 의해서 부모감독, 초등학생들의 미디어기기 과다사용과 행복감의 변화과정을 살피는 연구가 이루어져야 한다.

References

- 권순정(2020, 12월). 코로나 19 이후, 교육격차와 교육정책에 대한 논의: 서울시 교육격차를 중심으로. 한국교육사회학회 동계학술대회 자료집, 4, 1-4.

-

권석만(2010). 심리학의 관점에서 본 욕망과 행복의 관계. 철학사상, 36, 121-152.

[https://doi.org/10.15750/chss..36.201005.004]

- 김경미, 염유식(2018). 청소년의 매체중독과 주관적 행복-성별에 따른 신체활동의 조절효과를 중심으로. 보건과 사회과학, 48, 121-142.

-

김경민(2021). 부모의 허용적 양육행동이 아동의 학교적응에 미치는 영향: 미디어기기 중독을 매개로. 육아정책연구, 15(2), 75-96.

[https://doi.org/10.5718/kcep.2021.15.2.75]

- 김대명, 조준수(2015). 부모의 양육태도와 스마트폰 중독 관계에서 불안과 우울의 매개효과. 교육종합연구, 13(2), 151-169.

- 김미나, 최진아(2016). 고등학생이 지각한 부모의 애정적 양육태도와 삶의 만족도의 관계에서 자아탄력성의 매개효과: 주의집중 상하집단 비교. 한국부모놀이치료학회지, 7, 23-42.

- 김미숙, 전진아, 하태정, 김효진, 오미애, 정은희, . . . 김선숙(2013). 아동종합실태조사. 한국보건사회연구원.

- 김선희(2006). 청소년기 스트레스가 비행에 미치는 영향에 관한 연구 :부모감독 및 자아개념 상호작용효과 중심으로. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

김수정, 구은미(2019). 양육 실제, 아동의 미디어 중독, 언어 발달의 구조 관계. 아동과권리, 23(4), 663-682.

[https://doi.org/10.21459/kccr.2019.23.4.663]

- 김재경, 김윤주(2011). 지각된 부모양육태도가 중학생의 인터넷 중독에 미치는 영향. 사이버교육연구, 5(2), 139-158.

-

김종민, 최은아(2019). 초등학생의 자아존중감, 또래애착, 미디어 이용시간과 어머니의 양육행동이 미디어중독에 미치는 영향. 어린이미디어연구, 18(4), 197-225.

[https://doi.org/10.21183/kjcm.2019.12.18.4.197]

- 김종민, 문정주, 권미량(2014). 유아기 스마트기기 중독성에 대한 탐색적 연구. 생태유아교육연구, 13(1), 199-219.

-

김형연, 김민주(2020). 어머니의 양육행동이 아동의 학교적응에 미치는 영향: 아동의 미디어기기 중독 및 집행기능 곤란의 매개효과. 아동학회지, 41(1), 105-121.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2020.41.1.105]

-

문가람, 하요상(2021). 긍정심리학 기반 행복증진 프로그램이 초등학생의 학업 스트레스와 심리적 안녕감에 미치는 영향. 학습자중심교과교육연구, 21(8), 319-336.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.8.319]

-

박천진, 정혜원(2019). 부모-자녀 상호작용 및 교사-아동 관계와 미디어기기 중독과의 관계: 아동 행복감의 매개효과를 중심으로. 열린유아교육연구, 24(5), 69-86.

[https://doi.org/10.20437/koaece24-5-04]

- 손보영, 김수정, 박지아, 김양희(2012). 바람직한 부모 양육태도가 초기청소년의 삶의 만족에 미치는 영향-학교생활 적응 및 자아탄력성의 매개효과, 성차비교. 한국청소년연구, 23(1), 149-173.

- 신성례, 김애리(1998). 청소년들의 흡연행위에 따른 부모의 흡연 여부 및 지각된 부모의 태도. 성인간호학회지, 10(2), 302-310.

-

신하나, 정세훈(2018). 아동 청소년의 스마트폰 중독 수준에 영향을 미치는 개인적 및 사회환경적 예측요인에 관한 연구. 사이버커뮤니케이션학보, 35(3), 5-50.

[https://doi.org/10.36494/JCAS.2018.09.35.3.5]

-

오연수(2019). 자녀의 게임중독 극복을 위한 부모상담 경험 연구. 학부모연구, 6(1), 133-157.

[https://doi.org/10.56034/kjpg.2019.6.1.133]

-

이경님(2021). 아동의 자아존중감, 미디어기기 중독과 학교적응 및 행복감 간의 구조적 관계. 학습자중심교과교육연구, 21(4), 925-949.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.4.925]

-

이미영(2020). 부모의 양육태도가 청소년의 행복감에 미치는 영향: 자아존중감의 매개효과. 청소년 문화포럼, 64, 115-135.

[https://doi.org/10.17854/ffyc.2020.10.64.115]

- 이상균, 정현주(2013). 학교폭력 경험과 부모양육 행동간의 종단적 관계 및 잠재유형분석: 부모교육프로그램의 필요성을 중심으로. 학교사회복지, 24, 1-29.

-

이소은, 김미나(2021). 아동의 미디어 이용시간의 변화가 미디어중독과 학교적응에 미치는 영향. 교육비평, 47, 212-235.

[https://doi.org/10.23119/er.2021..47.212]

- 이재경, 조혜정(2012). 학령기 아동의 행복감에 영향을 미치는 요인에 대한 종단 연구. 한국아동복지학, 40, 41-71.

-

이주연, 한세영(2021). 부와 모의 자녀에 대한 관심감독 및 청소년의 성에 따른 청소년 자녀의 행복감. 한국생활과학회지, 30(1), 63-77.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2021.30.1.63]

- 이현숙(2022, 1월). 또래관계에서 어려움을 겪는 초등학교 고학년 여학생 상담 사례. 한국초등상담교육학회 학술대회, 서울, 한국.

- 이현응, 곽윤정(2011). 초기 청소년의 학교생활 및 삶에 대한 만족도에 미치는 영향 변인 연구. 청소년학연구, 18(7), 59-83.

-

이현주(2018). 청소년의 부모애착, 정서조절과 삶 만족도 간의 종단적 관계: 청소년 초⋅중기 패널의 비교와 중학교 2학년에 대한 코호트 효과. 교육심리연구, 32(4), 649-670.

[https://doi.org/10.17286/kjep.2018.32.4.03]

- 임양미(2014). 부모의 사교육비 및 감독⋅애정, 자녀의 학습가치와 자기조절학습능력이 학업성취도에 미치는 영향: 중학생의 성별 비교를 중심으로. 한국가정과교육학회지, 26(3), 113-131.

- 장미경, 이은경(2007). 초등학생의 인터넷 사용욕구와 부모관련변인이 게임중독에 미치는 영향. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 19(4), 1125-1138.

-

전대성, 김동욱(2016). 게임중독이 청소년들의 주관적 행복인식에 미치는 영향. 한국자치행정학보, 30(4), 57-75.

[https://doi.org/10.18398/kjlgas.2016.30.4.57]

- 전성희, 신미, 유미숙(2011). 부모감독, 청소년의 자기결정성 및 행복 간의 구조적 관계 분석. 한국놀이치료학회, 14(2), 73-87.

- 정은선, 조한익(2009). 부모의 양육태도가 주관적 행복감과 우울감에 미치는 영향:강인성의 매개역할. 한국심리학회지 상담 및 심리치료, 21(1), 209-227.

- 정익중, 이수진, 정수정, 이원지(2022). 2022 초록우산 어린이재단 아동행복지수. 서울: 초록우산 어린이재단 아동복지연구소.

- 지선례(2019). 초등학교 아동의 스트레스, 자아존중감 및 모-자녀 의사소통이 아동의 행복감에 미치는 영향: 성별을 중심으로. 한국부모놀이치료학회지, 9, 79-98.

-

최미경(2017). 부모의 감독과 남고생의 긍정적 사고가 학교생활적응에 미치는 영향. 청소년학연구, 24(8), 105-133.

[https://doi.org/10.21509/kjys.2017.08.24.8.105]

- 최미숙, 신혜영, 조성연, 최혜영(2008). 성, 학년, 지역에 따른 초등학생의 행복감 인식 수준 비교. 청소년복지연구, 10(4), 223-242.

-

최재정, 유미숙(2020), 아동의 미디어기기 중독에 관한 잠재프로파일링과 영향요인. 놀이치료연구, 24(2), 1-17.

[https://doi.org/10.32821/jpt.24.2.1]

-

최홍일, 김병년(2020). 자기회귀교차지연 모형을 통한 청소년기 우울과 스마트폰 중독의 종단적 인과관계: 성별에 따른 차이 분석. 학교사회복지, 50, 255-280.

[https://doi.org/10.20993/jssw.50.11]

- 통계청(2022). 아동⋅청소년 삶의 질 2022. 통계개발원.

- 한국정보화진흥원(2021). 2020년 스마트폰 과의존 실태조사 보고서. 대구: 한국정보화진흥원.

-

함영난, 박분희(2021). 부모양육태도가 협동의식과 학업활동을 매개하여 청소년의 행복감에 미치는 영향: 성별 간 다집단분석. 한국청소년연구, 32(2), 301-328.

[https://doi.org/10.14816/sky.2021.32.2.301]

- 허묘연(2004). 청소년이 지각한 부모양육행동 척도의 개발 및 타당화 연구. 청소년상담연구, 12(2), 170-189.

-

Gentile, D. A., Reimer, R. A., Nathanson, A. I., Walsh, D. A., & Eisenmann, J. C. (2014). Protective effects of parental monitoring of children’s media use: A prospective study. JAMA Pediatrics, 168(5), 479-484.

[https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2014.146]

-

Gupta, T. (2019). Smart generation with smartphone hooked to Internet addiction. Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 15(3), 90-98.

[https://doi.org/10.1177/0973134220190309]

- Jones, A. (2003). About Time for Change. London: The Work Foundation.

-

Kanonire, T., Federiakin, D. A., & Uglanova, I. L. (2020). Multicomponent framework for students’ subjective well-being in elementary school. School Psycholgy, 35(5), 321-331.

[https://doi.org/10.1037/spq0000397]

-

Laird, R. D., Pettit, G. S., Dodge, K. A., & Bates, J. E. (2003). Change in parents’ monitoring knowledge: Links with parenting, relationship quality, adolescent beliefs, and antisocial behavior. Social Development, 12(3), 401-419.

[https://doi.org/10.1111/1467-9507.00240]

-

Luk, T. T., Wang, M. P., Leung, L. T., Wu, Y., Chen, J., Lam, T. H., & Ho, S. Y. (2017). Associations of perceived interparental relationship, family harmony and family happiness with smoking intention in never-smoking Chinese children and adolescents: a cross-sectional study. BMJ open, 7(10), 1-9.

[https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017523]

- MCS. (2008). MCS Child Paper Self Completion Questionnaire. Retrieved fromhttp://www.cls.ioe.ac.uk/page.aspx?&sitesectionid=957&sitesectiontitle=Surveys+and+documentation, .

-

Omer, H., Satran, S., & Driter, O. (2016). Vigilant care: An integrative reformulation regarding parental monitoring. Psychological Review, 123(3), 291-304.

[https://doi.org/10.1037/rev0000024]

-

Rusby, J. C., Light, J. M., Crowley, R., & Westling, E. (2018). Influence of parent-youth relationship, parental monitoring, and parent substance use on adolescent substance use onset. Journal of Family Psychology, 32(3), 310-320.

[https://doi.org/10.1037/fam0000350]

-

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological methodology, 13, 290-312.

[https://doi.org/10.2307/270723]

- Veenhoven, R. (2022). Happiness. In Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Cham: Springer International Publishing.

-

Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., & Walberg, H. J. (2007). The scientific base linking social and emotional learning to school success. Journal of Educational and Psychological Consultation, 17(2-3), 191-210.

[https://doi.org/10.1080/10474410701413145]