부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 미치는 영향: 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 이중매개효과

초록

본 연구의 목적은 부모의 심리적 통제와 청소년 자녀의 내면화된 수치심, 도덕적 이탈 및 관계적 공격성 간의 관계를 살펴보는 것이다. 이를 위한 구체적인 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 부모의 심리적 통제, 청소년의 내면화된 수치심, 도덕적 이탈, 관계적 공격성 간의 관계는 어떠한가? 둘째, 부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 미치는 영향에 대해 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 이중매개효과는 어떠한가? 본 연구는 서울, 경기, 충청 및 경북 지역 소재 6개 중학교와 10개 고등학교에 재학 중인 학생 575명을 대상으로 질문지 조사를 실시하였다. 자료 분석을 위해 SPSS Win 21.0를 활용하여 Pearson의 적률상관관계분석을 실시하였으며, SPSS Macro의 부트스트래핑 방식을 통해 이중매개효과의 유의성을 검증하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 청소년의 관계적 공격성은 부모의 심리적 통제, 청소년의 내면화된 수치심 및 도덕적 이탈과 모두 정적 상관이 있는 것으로 나타났다. 둘째, 부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 미치는 영향에 대해 내면화된 수치심과 도덕적 이탈은 이중매개효과를 갖는 것으로 나타났다. 본 연구 결과를 토대로 청소년의 관계적 공격성의 기제와 더불어 관계적 공격성의 감소를 위한 치료적 개입 관련 시사점이 논의되었다.

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between parental psychological control and adolescents’ internalized shame, moral disengagement and relational aggression. The research questions are as follows. First, what is the relationship between parental psychological control, adolescents’internalized shame, moral disengagement and adolescent relational aggression? Second, what is the dual mediating effect of internalized shame and moral disengagement in the effect of parental psychological control on adolescent relational aggression? For this purpose, questionnaires were administered to 575 students attending 6 middle schools and 10 high schools located in Seoul, Gyeonggi, Chungcheong and Gyeongbuk. For data analysis Pearson’s equivalent correlation analysis was performed using SPSS Win 21.0. The significance of the dual mediating effect was verified using the bootstrapping method through SPSS Macro. The main results of this study are as follows. First, there were significant positive correlations between adolescent relational aggression, parental psychological control, internalized shame and moral disengagement. Second, internalized shame and moral disengagement had dual mediating effect in the effect of parental psychological control on adolescent relational aggression. The results of this study have led to discuss the implications regarding therapeutic interventions for reducing adolescent relational aggression, along with the mechanisms underlying relational aggression in adolescents.

Keywords:

relational aggression, parental psychological control, internalized shame, moral disengagement, adolescents키워드:

관계적 공격성, 부모의 심리적 통제, 내면화된 수치심, 도덕적 이탈, 청소년I. 서론

청소년기는 아동기에서 성인기에 이르는 과도기로서 신체, 사회 및 심리적으로 급격한 변화를 경험하는 시기다(권민균 외, 2016; Erikson, 1968). 특히 청소년기의 불안정한 정서, 높은 충동성, 자기 통제 결여는 또래 간 공격 혹은 폭력 행동으로 이어지기도 한다(안현진, 금명자, 2018; Crick & Grotpeter, 1995). 이러한 공격성은 그 심각도가 높은 경우, 성인기로의 품행장애로 이어질 수 있으므로 주의가 필요하다. 사회적으로도 청소년의 공격성과 관련된 사건들이 증가하고 있는데, 대표적인 수치로 청소년의 수는 줄어들고 있는데 반해 촉법소년이라고 불리는 청소년의 범죄 접수 건은 늘어가고 있는 것으로 나타났다. 2017년 7897건에 불과했는데, 2021년에는 1만 2502건으로 가파른 증가 추세를 보였다(이슬비, 2023). 또한 최근 3년간의 학교 폭력 실태조사에 따르면, 가장 높은 비중을 차지하는 유형은 집단따돌림과 언어폭력으로 나타났으며, 신체 폭력과 사이버 폭력이 그 뒤를 이었다(교육부, 2021). 이를 통해 청소년의 공격성에 대한 문제가 사회적으로 심각할 뿐만 아니라, 청소년의 학교 폭력 형태가 신체적 폭력과 같은 외현적이고 물리적 형태의 공격성보다 뒤에서 사회적 관계를 조종하는 집단따돌림 형태의 공격성이 지속적으로 증가하는 추세임을 알 수 있다(교육부, 2021).

집단과 같은 사회적 관계 안에서 관계 손상을 목적으로 고의적인 절교하기, 뒷담화하기, 악의적 소문 퍼뜨리기, 특정인 배제하기 등 타인에게 피해를 입히는 간접적인 형태의 공격성을 관계적 공격성(relational aggression)이라고 한다(Archer & Coyne, 2005; Crick & Grotpeter, 1995; Nelson & Crick, 2002; Voulgaridou & Kokkinos, 2015). 또래관계 내에서 벌어지는 집단따돌림은 쉬는 시간에 같이 놀지 않기, 물어봐도 무시하기, 말 걸지 않기 등의 수동적인 유형으로도 나타난다(김정균, 장석진, 2014). 이러한 관계적 공격성은 피해 당사자가 아니면 알 수 없는 매우 교묘한 방법으로 이루어지는 경향이 있으며, 가해자를 특정하기 어렵고, 다수의 집단이 관여할 확률이 높다(김정균, 장석진, 2014; 안현진, 금명자, 2018). 그 결과, 관계적 공격 행동에 대한 초기 개입은 다른 외현적 공격 행동에 비해 상대적으로 늦어지는 경우가 많다(신지은, 심은정, 2013; Bradshaw et al., 2007; Olweus & Limber, 2000; Unnever & Cornel, 2004).

관계적 공격 행동을 경험한 피해 청소년은 자기 비난, 우울, 불안 등을 포함한 다양한 심리적 어려움을 호소하며, 심한 경우 자살을 초래할 수 있는 것으로 보고되었다(Anindya & Darmawan, 2023; Fite et al., 2011; Marshall et al., 2015; Zimmer ‐ Gembeck & Pronk, 2012; Shute et al., 2016). 이렇듯 관계적 공격성에 관한 선행연구들은 대부분 공격 행동의 결과로 나타나는 피해 청소년의 심리사회적 부적응에 초점을 맞추고 있다. 반면, 관계적 공격 행동을 보이는 가해 청소년의 특성이나, 관계적 공격 행동의 구체적인 기제를 밝히는 데 중점을 둔 연구들은 많지 않다.

기존 연구 결과들에서 보고된 관계적 공격성에 영향을 미치는 변인들은 크게 환경적 요인 범주와 개인적 요인 범주로 구분할 수 있다. 환경적 요인 범주에는 청소년에게 중요한 타인인 부모와 교사 및 또래 관련 변인들로 부모의 긍정적인 양육태도나 양육행동, 교사 혹은 또래의 지지 등은 관계적 공격성의 수준을 감소시키는 것으로 드러났다(강다겸, 장재홍, 2013; 김민정, 도현심, 2001; 김성수, 2013; 심은신, 이동훈, 2011; 윤소정, 김민경, 2011; 하영희, 2004). 그러나 구체적으로 부모 양육태도 또는 행동의 어떤 요소가 청소년 자녀의 관계적 공격성에 기여하는지에 관해서는 명확하게 알려진 바가 없다. 본 연구에서는 부모-자녀 관계의 상호작용 유형 중 심리적 통제에 주목하였다. 이는 타인에 대한 과도한 통제 성향과 공격성 간의 밀접한 연관성을 확인한 다수의 선행연구 결과들을 근거로 한다(Dongning et al., 2018; He et al., 2019; Murray et al., 2014; Nelson & Crick, 2002; Rathert et al., 2011). 특히, 자녀에 대한 부모의 심리적 통제는 죄책감 부여, 애정 철회, 간접적 비난 등과 같은 심리적 수단을 이용하여 자녀의 심리적 욕구를 무시하고, 자녀의 사고, 감정, 행동 등을 조정하려는 시도를 의미하는 것으로(조한솔, 김정민, 2017; 황난희 외, 2022; Barber et al., 1994; Barber, 1996), 이는 청소년기의 중요한 발달 과제들 가운데 하나인 자율성 획득을 심각하게 저해할 것으로 예상해 볼 수 있다. 부모의 심리적 통제의 결과 청소년 자녀의 욕구는 무시되며, 좌절된 욕구 충족은 분노 및 공격 성향을 증가시킬 확률이 높다. 또한, 드러나지 않게 뒤에서 자녀를 조정하는 부모의 행동은 자녀로 하여금 모델링을 통해 이를 학습하여 또래 상황에 적용할 가능성도 고려해 볼수 있다(김경아, 권해수, 2015; 남정민 외, 2014; 조주연, 도현심, 2011; 조현지, 김춘경, 2022). 즉, 또래 관계에서 원하는 것을 얻기 위한 문제 해결 전략으로 부모와의 관계에서 경험한 자신의 심리적 통제 경험을 적극 활용할 것이라고 가정하였다. 실제로 부모로부터의 신체적 폭력을 경험한 청소년 자녀의 경우 또래 상황에서 갈등에 대한 대처 방안으로 신체적 공격 행동을 더 자주 사용하는 것으로 확인되었다(이경미, 박주희, 2016).

한편, 관계적 공격성을 예측하는 또 다른 범주인 개인적 요인들로는 주로 우울, 분노, 불안 외로움 등과 같은 일차적 정서 변인들이 주를 이루고 있다(신현숙 외, 2012; 이다경, 염시창, 2015; Fite et al., 2011; Kokkinos et al., 2021; Marshall et al., 2015; Zimmer ‐ Gembeck & Pronk, 2012). 관계적 공격성은 사회적 관계를 형성하며 타인과 관계를 맺으며 발생하는 공격성으로, 앞서 언급된 일차적 정서보다 자기개념에 기반 하는 이차적 정서인 복합정서가 관계적 공격성을 더욱 구체적으로 설명할 수 있는 것으로 보인다. 그러나 이러한 복합정서와 관련하여 관계적 공격성과의 관계를 살펴본 연구는 주로 거절민감성을 중심으로 한 소수의 연구만이 진행되었다(박우람, 홍상황, 2015; 최지영, 배라영, 2014). 이에 따라 본 연구에서는 관계적 공격성에 영향을 미칠 새로운 정서 변인으로 내면화된 수치심을 선정하였다.

내면화된 수치심(internalized shame)은 자기에 대해 부정적으로 평가하고, 열등감, 부족감, 무가치함을 깊이 느끼는 지속적이고 만성적인 복합정서로(홍지선, 김수임, 2017; Cook, 1991), 특정상황에서 경험하는 일시적이고 단순한 부끄러움과는 다른 의미로 정의된다(이지선, 김정민, 2019). 내면화된 수치심이 있는 사람은 자기 자신에 대한 부정적인 평가를 바탕으로 타인에게 잘못을 투사하고 비난하는 특징을 보이며(김현주, 이정윤, 2011; 이지연, 2008), 내면화된 수치심이 높을수록 대인관계에 어려움이 있는 것으로 나타났다(조윤경, 현명호, 2020; 최임정, 심혜숙, 2010; Nyström et al., 2018). 이러한 선행연구들을 바탕으로 내면화된 수치심은 타인과의 관계 내에서 발생되는 관계적 공격성에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 실제로 내면화된 수치심을 경험하는 사람의 경우, 타인의 시선을 과도하게 인식하여 직접적인 공격보다 간접적인 형태의 공격성을 표출하려는 경향이 있는 것으로 나타났다(Patrizia et al., 2014; Tangney et al., 1996).

지금까지의 선행연구들은 관계적 공격성과 관련된 개인적 요인에 대해 정서적 변인들을 주로 다루었으며, 인지적 변인들에 대해서는 자아존중감 외에는 찾을 수 없었다(하영희, 2004). 관계적 공격성의 경우, 행동 자체가 도덕적 규준에 위반되는 행동이며, 비도덕적이기 때문에 자아존중감과 같은 일반적인 자기평가보다는 도덕적 평가를 바탕으로 한 개인의 인지적 변인이 더 설명력이 있을 것으로 보인다. 청소년의 공격성을 예측하는 데 있어 유의미한 예측요인으로 도덕성이 지속적으로 연구되고 있으며, 청소년의 공격성을 설명하는 데 중요한 요인으로 밝혀지고 있다(송종란, 조증열, 2000; 장지윤 외, 2014; 한세영, 2007; 한세영 외, 2020). 즉, 공격성이 드러나는 상황에서 적대적 귀인편향과 같은 왜곡된 해석을 하거나, 적응적인 방법으로 문제해결을 하지 못하는 인지적 어려움을 경험하는 것과 같은 도덕성의 인지적 요소가 청소년의 공격성을 설명하는 주요 변인으로 나타나고 있음을 의미한다. 이러한 관점에서 볼 때, 본 연구는 추가적으로 청소년의 관계적 공격성에 영향을 미칠 개인의 인지적 변인으로 도덕적 이탈을 가정하였다. 도덕적 이탈은 도덕적 사고의 왜곡으로 자신의 유해한 행동을 도덕적 기준으로 판단해야 할 때, 잘못을 인정하기보다 자기 처벌적 정서를 피하기 위해 자신의 잘못을 합리화 하려는 인지적 왜곡의 과정으로 정의된다(김지미, 김정민, 2013; 이승은 외, 2014; 한세영 외, 2020; Bandura et al., 1996). 청소년의 도덕적 이탈은 또래괴롭힘, 규칙위반, 일탈행동 등과 관련이 있는 것으로 나타났다(김경연, 하영희. 2003; 박영신 외, 2011; 송경희, 이승연, 2010; 유근영, 장재홍, 2021; Hymel & Bonanno, 2014; Robert & Tomas, 2013). 또한 도덕적 해석, 도덕적 판단, 도덕 지능, 도덕적 추론 등은 충동성 및 공격성과 관련이 있는 것으로 나타났다(송종란, 조증열, 2000; 이연수, 2012; 장지윤 외, 2014; 최이정, 2005; 한세영, 2007). 즉, 청소년의 도덕적 이탈은 공격성과 관련된 변인들에 영향을 주고 있음을 의미하며, 도덕적 이탈과 유사한 변인들 역시 충동성 및 공격성에 영향을 주는 것으로 보아, 도덕적 이탈 역시 청소년기의 관계적 공격성에 영향을 미칠 것으로 보인다. 또한 국외연구에서도 청소년의 도덕적 이탈이 관계적 공격성에 영향을 미치거나, 도덕적 이탈이 높을수록 공격성이 높아짐을 밝혀낸 바 있다(Bussey et al., 2015; Kokkinos et al., 2016). 더불어 청소년기는 이미 발달단계 상 높은 단계의 도덕적 추론이 가능(권민균 외, 2016)하기 때문에, 자신들이 행하는 공격성에 대해 자신 만의 도덕적 판단 기준을 세워 합리화 하며 공격 행동을 할 가능성이 높을 것으로 보인다.

한편, 청소년의 내면화된 수치심과 도덕적 이탈 사이의 직접적인 관계를 밝힌 선행연구는 부족한 실정이다. 수치심을 많이 느낄수록 개인은 이러한 수치심을 보상하기 위하여 자기합리화를 하려는 경향이 높다(문정숙, 최해연, 2020). 즉, 내면화된 수치심을 느끼는 사람은 자신의 부끄러움과 그에 수반하는 심리적인 고통을 보상하기 위하여 상황이나 타인에 대해 자신만의 인지적인 해석이나 이해를 활성화하여 자신의 불편감을 낮추려고 시도한다(강문선, 이영순, 2011; 최인선, 최한나, 2013). 또한 거부민감성, 부정적인 평가에 대한 두려움과 같은 복합정서들이 도덕적 이탈에 영향을 미치는 것(서미정, 2013; 유근영, 장재홍, 2021; 탁수연 외, 2007)을 바탕으로 내면화된 수치심을 느끼는 청소년의 경우, 자신의 불편감을 낮추기 위해 자신이 행하는 도덕적 규범에 어긋난 행동들에 대하여 이러한 행동을 정당화 하는 사고들을 할 것으로 보인다. 따라서 도덕적 이탈이 도덕적 사고의 왜곡을 바탕으로 자신의 잘못된 행동을 정당화 하려는 시도로 볼 때, 내면화된 수치심과의 관계와도 밀접한 연관이 있을 것으로 가정하였다.

종합하면, 부모의 심리적 통제는 내면화된 수치심과 도덕적 이탈을 통해 청소년의 관계적 공격성에 영향을 미치는 경로를 예상해볼 수 있다. 구체적으로, 부모가 자녀의 생각과 정서를 통제하는 행동이 높을수록 자녀는 자기 스스로에 대한 무가치함과 부적절감을 느끼는 내면화된 수치심을 발달시키는 것과 동시에 이러한 부모의 통제를 모델링하여 타인을 간접적으로 공격하려는 사고를 합리화 하는 도덕적 이탈의 과정을 경험할 수 있다. 이러한 청소년의 내면화된 수치심과 도덕적 이탈은 다시 타인을 은밀하고 교묘하게 공격하는 관계적 공격성을 높일 수 있다는 것이다. 그러나 선행연구들은 부모의 심리적 통제, 내면화된 수치심, 도덕적 이탈, 관계적 공격성 간의 관련성을 부분적으로만 보고하고 있으며, 부모의 심리적 통제가 내면화된 수치심과 도덕적 이탈을 통해 관계적 공격성에 영향을 미치는 과정을 밝힌 연구는 아직 보고되지 않았다.

지금까지의 내용들을 종합하여 본 연구는 청소년의 관계적 공격성에 영향을 미치는 변인으로 환경적 요인 중 부모의 심리적 통제를, 개인적 요인 중 정서변인으로는 내면화된 수치심을 선정하였고, 인지변인으로는 도덕적 이탈을 선정하였다. 또한 본 연구는 각 변인들 간의 특성이 관계적 공격성을 어떠한 경로로 설명하는지를 밝히는 것에 초점을 두었다. 기존의 선행연구들에서 부모의 심리적 통제와 같은 부적응적인 양육행동이 자녀의 우울, 불안, 내면화된 수치심과 같은 정신건강 전반에 영향을 미치는 것으로 나타났다(김정민, 이유리, 2010; 김현욱, 김정민, 2015; 이지선, 김정민, 2019; 한아름 외, 2018). 이러한 결과는 부모의 심리적 통제로서 자녀에 대한 높은 기대수준은 자녀로 하여금 자신의 욕구나 의도에 대해 수치심을 느끼게 할 가능성이 높음을 의미한다. 또한 부모의 심리적 통제는 자녀의 인지적 유연성과 같은 합리적인 사고 발달을 저해시킬 가능성이 있는 것으로 밝혀져(조한솔, 김정민, 2017), 청소년의 도덕적 사고를 왜곡시키는 도덕적 이탈에도 영향을 미칠 것으로 예상하였다. 실제로 부모의 통제적인 양육은 자녀에게 부정적인 정서를 경험하게 하고, 자녀는 부정적 정서를 피하기 위해 자신의 해로운 행동에 대하여 책임을 회피하거나 합리화하려는 등의 도덕적 이탈에 영향을 미치는 것으로 나타났다(김지미, 김정민, 2013; 이다혜, 임성문, 2020). 이러한 연구 결과들을 바탕으로 본 연구에서는 부모의 심리적 통제가 청소년의 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 경로를 통해 관계적 공격성에 영향을 미칠 것으로 가정하였다.

따라서 본 연구는 청소년의 관계적 공격성에 영향을 미치는 환경적, 개인적 요인들을 살펴보고, 부모의 심리적 통제가 청소년의 내면화된 수치심과 도덕적 이탈을 통해 관계적 공격성을 예측하는 심리적인 경로를 검증하고자 하며, 특히, 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 선후관계를 살펴보고자 한다. 이러한 연구 목적에 따라 설정한 본 연구의 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

- 연구문제 1. 부모의 심리적 통제, 청소년의 관계적 공격성, 내면화된 수치심 및 도덕적 이탈간의 관계는 어떠한가?

- 연구문제 2. 부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 미치는 영향에 대한 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 이중 매개효과는 어떠한가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 서울, 경기, 충청 및 경북 지역 소재 6개 중학교와 10개 고등학교에 재학 중이며 부모와 함께 거주하는 학생 575명이 참여하였다. 성별은 남학생 235명(40.90%), 여학생 340명(59.10%)이었고, 학교구분은 중학생 130명(22.60%), 고등학생 445명(77.40%)이었다. 지역구분은 서울 227명(39.5%), 경기 327명(56.9%), 충청 12명(2.1%), 경북 9명(1.6%)이 참여했다. 연구대상자의 일반적 특성은 <표 1>에 제시되어 있다.

2. 연구도구

또래 갈등 척도(PCS)는 Marsee et al.(2004)이 개발한 척도로, 한영경(2008)이 번안 및 타당화한 것을 사용하였다. 총 40문항으로 4개의 요인(주도-외현, 반응-외현, 주도-관계, 반응-관계)으로 구성되었으며, 본 연구에서는 주도-관계적 공격성(10문항)과 반응-관계적 공격성(10문항)20문항만을 측정하였다. 문항의 구체적 예로는 주도-관계적 공격성은 ‘다른 사람을 놀리는 것이 재미있다.’, ‘나에게 아무 짓도 하지 않는 사람도 내 집단에서 의도적으로 제외시킨다.’등의 문항들로 이루어져 있으며, 반응-관계적 공격성은 ‘누군가에게 화가 났을 때, 때때로 그 사람에 대해 뒷말을 한다.’, ‘누군가 나에게 잘못을 했을 때 그 사람에 대한 소문과 거짓말을 퍼뜨린다.’등의 문항들로 이루어져 있다. 각 문항은 Likert식 4점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’ ∼ ‘매우 그렇다(4점)’로 평정되며 점수가 높을수록 관계적 공격성의 수준이 높음을 나타낸다. 본 연구에서 척도의 전체 문항 내적합치도(Cronbach’s α)는 .87이였으며, 하위 요인별 신뢰도는 주도-관계적 공격성 .76, 반응-관계적 공격성 .77로 나타났다.

부모의 심리적 통제 척도(PCS-YSR)는 Barber(1996)가 개발한 척도로 전숙영(2007)이 번안 및 타당화한 것을 사용하였다. 총 16문항으로 6개의 하위 요인으로 구성되었으며, 각 문항은 Likert식 4점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’ ∼ ‘매우 그렇다(4점)’ 점수가 높을수록 부모의 심리적 통제의 수준이 높음을 나타낸다. 문항의 내용은 ‘우리 아버지(어머니)는 내 일에 자주 참견하신다.’, ‘우리 아버지(어머니)는 나의 생각과 감정을 바꾸려고 하신다.’등의 문항들로 이루어져 있다. 부와 모를 각각 자기보고형식으로 설문조사한 후 부모를 합산하여 측정하였으며, 본 연구에서의 전체 문항 내적합치도(Cronbach’s α)는 .92이였으며, 하위 요인별 신뢰도는 자기표현 제한 .68, 감정불인정 .61, 비난 .68, 죄책감 유발 .51, 애정 철회 .68, 불안정한 감정기복 .64로 나타났다.

내면화된 수치심 척도(ISS)는 Cook(1988)이 개발한 척도를 이인숙과 최해림(2005)이 번안 및 타당화한 것을 사용하였다. 총 30문항 중 24문항은 내면화된 수치심의 4개의 하위 요인으로 구성되었으며, 6문항은 응답편향성을 줄이기 위해 Rosenberg의 자존감 척도(Rosenberg, 1965)를 포함한 것으로 결과분석 시 제외하였다. 각 문항은 Likert 5점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’ ~ ‘매우 그렇다(5점)’ 점수가 높을수록 내면화된 수치심의 수준이 높음을 나타낸다. 문항의 내용은 ‘다른 사람들이 나를 무시한다고 느낀다.’, ‘나는 내 자신이 매우 작고 보잘 것 없이 느껴진다.’등의 문항들로 이루어져 있다. 본 연구에서 척도의 전체 문항 내적합치도(Cronbach’s α)는 .91이었으며, 하위 요인별 신뢰도는 부적절감 .85, 공허 .75, 자기 처벌 .63, 실수 불안 .62로 나타났다.

도덕적 이탈 기제 척도(MMDS)는 Bandura et al.(1996)이 개발한 척도를 서미정과 김경연(2006)이 번안 및 수정한 것을 사용하였다. 총 29문항으로 8개의 하위 요인들로 구성되었으며, 각 문항은 5점 Likert식 척도로 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’ ∼ ‘매우 그렇다(5점)’로 평정되며 점수가 높을수록 도덕적 이탈의 수준이 높음을 나타낸다. 문항의 내용은 ‘친구를 보호하기 위해 싸움하는 것은 괜찮다.’, ‘친구가 강제로 시켜서 나쁜 행동을 한 아이를 탓할 수는 없다.’ 등의 문항들로 이루어져 있다. 본 연구에서 문항 전체에 대한 내적합치도 (Cronbach’s α)는 .83이었으며, 하위 요인별 신뢰도는 도덕적 정당화 .64, 완곡한 명명 .51, 유리한 비교 .77, 책임 전가 .66, 책임 분산 .84, 결과 왜곡 .66, 비인간화 .63, 비난의 귀인 .43으로 나타났다.

3. 연구절차

본 조사에 앞서 2022년 7월 10일 서울과 경기에 거주하는 청소년 10명을 대상으로 예비조사를 시행하였다. 본 조사는 2022년 7월 12일부터 2022년 8월 31일까지 서울, 경기, 충청 및 경북 지역 소재 6개 중학교와 10개 고등학교에 재학 중인 남녀 중⋅고등학교 1, 2, 3학년생 618명을 대상으로 동의 과정을 거친 온라인 설문조사가 실시되었다. 온라인 설문조사는 SNS, 청소년 상담복지센터 등을 통해 URL과 QR코드를 전달하는 등의 방법을 사용하였다. 오프라인 설문조사는 경기 지역에 소재한 K 고등학교 남녀 고등학생 1, 2, 3학년 117명을 대상으로 교사에게 사전에 연구 목적 및 내용에 대해 충분히 안내한 후 교사가 직접 설명 및 동의서를 함께 배부하여 동의를 한 학생에 한해 질문지를 배부, 회수하였다. 설문지 작성에 소요된 시간은 약 15분 정도가 소요되었다. 회수된 618부의 질문지 중 불성실하게 응답한 43부를 제외한 총 575부(온라인 458부, 오프라인 117부)를 최종 분석 자료로 사용하였다.

4. 자료분석

본 연구에서는 SPSS Statistice 21.0을 활용하여 첫째, 신뢰도 검증을 위해 측정도구의 Cronbach’s α값을 산출하였다. 신뢰도 산출결과 부모의 심리적 통제와 도덕적 이탈의 하위요인의 신뢰도가 낮아 각 하위요인에 대한 설명력이 부족하여, 각각의 하위요인을 살펴보는 대신에 전체요인으로 실시하였다. 둘째, 연구대상자의 일반적 특성을 확인하기 위해 기술통계분석을 실시하였으며, 연구대상의 일반적 특성에 따른 변인들의 차이를 확인하기 위해 t검정을 실시하였다. 셋째, 변인들 간의 관계를 살펴보기 위해 Pearson의 적률상관관계분석을 실시하였다. 넷째, 이중매개효과를 검증하기 위해 Hayes(2013)의 SPSS Macro 프로그램 Model Number 6을 적용해 분석하였다. 또한 부트스트래핑(bootstrapping) 방식을 사용해 표본은 10,000번 추출하여 분석하도록 지정하였으며, 95%의 신뢰구간을 적용하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 변인들의 기술적 통계

본 연구의 주요 변인들에 대한 기술 통계치는 <표 2>에 제시되어 있다. 각 변인의 평균 및 표준편차는 관계적 공격성 39.25(SD = 11.03), 심리적 통제 63.80(SD = 17.41), 내면화된 수치심 61.78(SD = 17.33), 도덕적 이탈 74.85(SD = 15.54)로 나타났다. 변인들의 왜도와 첨도의 절대값이 각각 3과 10을 넘지 않았으므로 정규성에는 문제가 없는 것으로 확인되었다. 연구대상의 일반적 특성에 따른 변인들의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t검정을 실시한 결과, 성별의 차이는 관계적 공격성(t = 3.21, p<.01), 내면화된 수치심(t = -3.46, p <.01)으로 차이가 유의했다. 구체적으로 살펴보면, 관계적 공격성은 남학생(M = 40.98, SD = 10.26)이 여학생(M = 38.06, SD = 11.39)에 비해 높은 점수로 나타나 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(t = 3.21, p <.01). 내면화된 수치심은 여학생(M = 63.78, SD = 18.19)이 남학생(M = 58.88, SD = 15.60)에 비해 높은 점수로 나타나 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(t = -3.46, p <.01). 학교구분(중⋅고등학교)의 차이는 관계적 공격성(t = -10.87, p <.001), 내면화된 수치심(t = -3.10, p < .01), 도덕적 이탈(t = -4.63, p < .001)에서 차이가 나타났다.

2. 부모의 심리적 통제, 내면화된 수치심, 도덕적 이탈, 청소년의 관계적 공격성 간의 관계

본 연구는 주요 변인들 간 상관관계를 살펴보기 위해 Pearson의 적률상관관계분석을 실시하였다. 결과는 <표 3>에 나와 있다. 첫째, 청소년의 관계적 공격성은 부모의 심리적 통제(r = .43, p <.001), 내면화된 수치심(r = .43, p<.001), 도덕적 이탈(r = .57, p <.001)은 각각 유의한 정적 상관관계를 나타냈다. 둘째, 부모의 심리적 통제는 내면화된 수치심(r = .49, p <.001), 도덕적 이탈(r = .50, p <.001)과 유의한 정적 상관을 나타냈다. 셋째, 내면화된 수치심은 도덕적 이탈(r = .53, p <.001)과 유의한 정적 상관관계를 나타냈다. 전체 변인에서 보인 상관계수는 .80 이하(r = .43 ~ .57)로 다중공선성의 문제는 나타나지 않았다.

3. 부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 미치는 영향에 대한 내면화된 수치심 및 도덕적 이탈의 이중매개효과

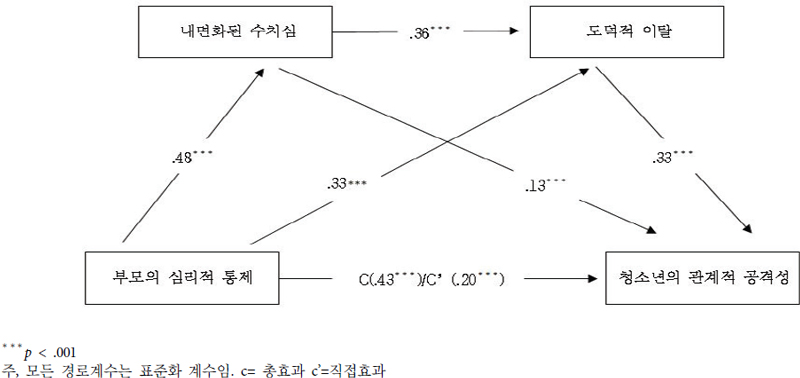

부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 영향을 미치는지에 대한 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 이중매개효과를 살펴보았다. 관계적 공격성이 성별 및 학교구분(중⋅고등학교)에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 나타나 더미 변수로 처리하여 통제하였다. 독립변인인 부모의 심리적 통제는 제 1 매개변인 내면화된 수치심(β = .48, p <.001)과 제 2 매개변인 도덕적 이탈(β = .33, p <.001)에 정적영향을 각각 유의하게 나타내었다. 또한, 제 1 매개변인인 내면화된 수치심은 제 2 매개변인인 도덕적 이탈(β = .36, p <.001)과 종속변인인 관계적 공격성(β = .13, p <.001)에 정적영향을 각각 유의하게 나타내었다. 마지막으로 제 2 매개변인인 도덕적 이탈은 관계적 공격성(β = .33, p <.001)에 정적영향을 각각 유의하게 나타내었다. 부모의 심리적 통제가 청소년의 관계적 공격성에 미치는 영향력은 매개변인들을 투입한 경로가 통계적으로 유의하게 감소한 것으로 나타나 (β = .43, p < .001 → β =.20, p <.001) 부분 이중매개효과가 있음을 확인하였다. 분석 결과는 <표 4>에 제시되어 있다.

이와 같이 이중매개효과에 관해 통계적으로 유의성 확인을 위해 부트스트래핑으로 간접효과를 검증한 결과(.10 ∼ .19), 95% 신뢰수준으로 신뢰구간 값이 0을 포함되지 않으므로 영가설이 기각되어 매개효과는 유의한 것으로 확인되었다. 그 결과는 <표 4>와 같다. 또한, 부모의 심리적 통제와 청소년의 관계적 공격성의 관계에서 내면화된 수치심(.01 ∼ .07), 도덕적 이탈(.04 ∼ .10)로 각각 95% 신뢰수준으로 신뢰구간의 값이 0이 포함되지 않아 영가설이 기각되었기에 개별매개효과가 유의하였다. 분석 결과는 <표 5>에 제시되어 있다.

Ⅳ. 결론 및 제언

본 연구는 부모의 심리적 통제와 청소년의 내면화된 수치심, 도덕적 이탈 및 관계적 공격성 간의 관계를 살펴보고, 부모의 심리적 통제와 청소년의 관계적 공격성 간의 관계에서 내면화된 수치심과 도덕적 이탈의 이중매개효과를 확인하고자 하였다. 본 연구의 주요 결과를 토대로 한 논의는 다음과 같다.

첫째, 부모의 심리적 통제, 청소년의 내면화된 수치심, 도덕적 이탈, 그리고 청소년의 관계적 공격성 간의 관계를 살펴본 결과, 모든 변인 간에 유의미한 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 먼저, 부모의 심리적 통제는 청소년의 내면화된 수치심, 도덕적 이탈 및 관계적 공격성에 각각 유의미한 정적 상관관계를 나타냈다. 이는 부모의 심리적 통제수준이 높을수록 청소년의 내면화된 수치심이 높다는 것을 의미하며, 또한 도덕적 이탈 수준과 관계적 공격성 수준 역시 높다는 것을 의미한다. 이러한 결과는 부모의 심리적 통제가 자녀의 수치심, 우울, 불안과 같은 부정적인 정서에도 영향을 미치고(남정민 외, 2014; 신현숙 외 2012; 장호연, 장진이, 2017; 조한솔, 김정민, 2017), 자녀의 도덕성에도 영향을 미치며(김지미, 김정민, 2013), 공격성 수준을 높인다(남정민 외, 2014; 장호연, 장진이, 2017)는 선행연구의 결과들과 유사함을 알 수 있다. 즉, 부모가 심리적 수단을 이용하여 나타내는 애정 철회, 간접 비난, 죄책감 부여 등의 통제적 양육방식은 자녀의 자존감을 낮추고 더 나아가 자신에 대한 부정적인 평가와 열등감, 무가치함을 느끼는 내면화된 수치심을 경험할 가능성을 높여줌을 의미한다. 더불어 높은 수준의 심리적 통제 아래에서 자란 자녀는 이러한 부적응적인 통제 성향을 모델링하여 간접적인 공격성향을 보인다든지, 공격행동을 합리화 하는 인지적 왜곡의 과정을 경험할 가능성이 있음을 의미한다.

또한 청소년의 내면화된 수치심과 도덕적 이탈은 서로 유의미한 정적 상관관계를 보였다. 이는 청소년의 내면화된 수치심이 높을수록 도덕적 이탈의 가능성도 높을 수 있음을 의미하며, 반대로 도덕적 이탈 수준이 높은 경우에도 내면화된 수치심의 수준이 높을 수 있음을 의미한다. 이는 수치심의 정서가 도덕성 발달에 중요한 요소임을 의미한다(김태훈, 2010)는 선행연구의 결과와 맥을 같이 한다. 수치심의 경우 초기 도덕성 발달에 큰 영향을 미쳐 이후 자율적 도덕 생활에 많은 영향을 미치는데, 이러한 자율적 도덕 생활의 시기는 청소년의 시기와 맞물리는 것으로 보인다. 다시 말해, 자신이 가지고 있는 열등감, 무가치함과 같은 정서로 인해 발생되는 부적응적 행동들에 대해 합리화를 하기 위해서는 또다시 왜곡된 인지과정을 거쳐야하기 때문에 이러한 정서 및 행동의 패턴이 서로 지속적인 영향을 줄 것으로 예상한다.

다음으로, 청소년의 관계적 공격성은 부모의 심리적 통제, 내면화된 수치심, 도덕적 이탈에 모두 유의미한 정적 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 청소년의 공격성이 부모의 양육태도와 밀접한 관련이 있고(박혜윤, 한세영, 2020; 이경미, 박주희, 2016; 이다혜, 임성문, 2020; Loukas et al., 2005; Rathert et al., 2011), 죄책감, 열등감과 같은 정서와 관련이 있으며(김정균, 장석진, 2014; 안현진, 금명자, 2018), 도덕성과 관련된 변인들과도 연관이 있다(유근영, 장재홍, 2021; 한세영 외, 2020)는 선행연구 결과들과 유사한 것으로 볼 수 있다. 즉, 관계적 공격성을 불러일으키는 요인이 한 가지만 있는 것이 아니라 부모의 심리적 통제와 같은 환경적 요인과 더불어 개인이 가지고 있는 변인들이 복합적으로 작용하여 청소년의 관계적 공격성을 예측하는 것을 의미한다. 이러한 결과는 청소년의 관계적 공격성에 대한 해결을 위해 다차원적인 접근이 필요함을 시사한다.

둘째, 부모의 심리적 통제와 청소년의 관계적 공격성 간의 관계에서 내면화된 수치심과 도덕적 이탈은 부분 이중매개효과가 있음을 확인하였다. 먼저, 부모의 심리적 통제는 청소년의 관계적 공격성에 직접적으로 영향을 미치거나, 또는 내면화된 수치심을 통해 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 부모의 양육행동과 자녀의 관계적 공격성이 관련이 있음을 밝힌 몇몇 선행연구 결과들(장호연, 장진이, 2017; 전주람, 김순옥, 2012; Casas et al., 2006; Kawabata et al., 2011)을 확장시킨 것으로서, 부모의 심리적 통제 즉, 부모가 자녀에 대한 애정을 철회하거나, 자녀가 죄의식을 갖도록 유도하는 등을 통해 자녀를 통제하려는 시도를 자녀가 그대로 학습하여 자신의 또래관계에 적용할 가능성을 제시한다. 또 다른 경로로는 이러한 부모의 반복적인 심리적 통제 패턴으로 인해 자녀는 부정적 자기개념을 형성하게 되며(김지미, 김정민, 2013; Albrecht et al., 2007; Manzeske & Stright, 2009), 이러한 자기 결함에 초점을 맞춘 사고 및 정서는 또래 간의 기능적인 상호작용을 방해한다는 것이다. 이는 불안정한 애착 관계가 수치심과 연관이 있으며, 나아가 수치심은 타인으로부터의 관심과 애정을 확보하기 위해 타인을 조정하거나 통제하려는 경향을 증가시킨다는 연구 결과(김주희, 구훈정, 2019; 김현주, 이정윤, 2011; Tangney & Dearing, 2002)와 유사한 맥락으로 이해할 수 있다.

또한, 부모의 심리적 통제는 청소년의 도덕적 이탈을 통해서도 관계적 공격성에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. 부모의 심리적 통제를 받는 자녀는 부모의 관심과 인정을 유지하기 위해 부모의 기대를 파악하고 이에 순응하여 행동하는 경향을 나타낸다. 따라서 자녀는 스스로 기준을 세우고 그에 따른 의사결정을 할 수 있는 충분한 기회를 얻지 못하게 된다. 그 결과, 자녀는 원하는 것을 얻기 위해 타인을 조정하는 방식에 대해 둔감해질 위험이 있으며, 이는 자신의 관계적 공격 행동을 쉽게 합리화하는 방향으로 영향을 미칠 것으로 예측할 수 있다.

마지막으로, 부모의 심리적 통제는 청소년의 내면화된 수치심에 영향을 미치고, 이는 다시 도덕적 이탈에 영향을 줌으로써 궁극적으로 관계적 공격성에 이르는 순차적인 경로를 확인하였다. 먼저 부모의 심리적 통제는 자녀의 자기 비난, 혹은 죄책감을 부추기는 것으로 보고되었는데(Barber, 1996; Blatt, 2004), 이는 자녀로 하여금 스스로의 도덕적 판단 기준에 대해 확신을 갖지 못하도록 할 뿐 아니라, 자신의 행동에 대한 부적응적인 합리화를 촉진하는 결과를 초래할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 가정은 내재된 수치감이나 죄책감이 큰 경우 그에 대한 반동 작용으로 방어적 성향이 강화되며, 타인을 정죄하거나 비난하는 행동 특성을 보인다는 결과들(김수민, 김보영, 2021; 유근영, 장재홍, 2021; Bandura, 2017)에 의해 지지된다. 또한 도덕적 이탈은 자신의 도덕규범 위반 행위에 대한 인지 부조화를 해결하기 위한 비합리적인 사고로서, 자신의 행위의 정당성을 강조하거나, 자신의 행위가 타인에게 미치는 영향을 무시, 축소, 왜곡하거나, 또는 피해자를 비하하고 비난하는 식으로 작동되기 때문에, 타인에 대한 공격성을 촉발시킬 수 있다. 특히, 거의 대부분의 관계적 공격 행동은 대면 상황에서 주도되는 것이 아니므로 책임 소재가 불분명할 뿐 아니라, 가해자가 개인이 아닌집단이 관여하고 있는 경우가 많아 행동에 대한 처벌이 용이하지 않다는 점에서, 앞서 언급한 도덕적 이탈 사고의 특성이 관계적 공격성으로 이어질 확률은 더욱 높아질 수 있을 것이다.

종합해보면, 부모의 애정 철회 또는 자녀에 대한 조건적인 수용 등을 포함한 부모의 심리적 통제를 경험한 청소년 자녀는 부정적인 자기개념에 따른 수치심을 갖게 되며, 이는 자신의 비도덕적 행동을 왜곡되게 정당화하는 도덕적 이탈 성향을 증가시킴으로써 궁극적으로 타인에 대한 관계적 공격 행동으로 이어지게 된다. 이러한 본 연구 결과가 갖는 상담 개입의 시사점은 다음과 같다. 첫째, 청소년의 관계적 공격성을 낮추기 위해서는 부모의 심리적 통제 유형 및 초래되는 결과에 관한 심리교육(psychoeducation)이 선행되어야 할 것이다. 예를 들면, 연구 결과를 바탕으로 부모의 심리적 통제가 높은 유형일수록 자녀의 관계적 공격성이나 내면화된 수치심, 도덕적 이탈 등의 수준이 높아질 수 있음에 대한 교육적인 안내가 선행되어야 함을 의미한다. 또한 청소년의 부정적인 자기 개념 관련 스키마 및 그에 따른 수치심과 함께 자신의 행동에 대한 왜곡된 합리화를 다루기 위해 인지행동치료(Cognitive Behavioral Therapy)의 인지적 재구성 작업이 효과적일 것으로 판단된다. 즉, 자신의 공격적인 행동을 합리화하게 만들었던 스키마를 찾아 적응적인 사고로 바꿀 수 있도록 소크라테스 대화법과 같은 인지적 재구성의 개입들이 효과적일 수 있음을 의미한다. 둘째, 부모의 심리적 통제를 방지하기 위해 부모 및 자녀의 역할, 자녀에 대한 기대 등에 대한 적응적 신념을 기르는 인지적 개입과 더불어 효과적인 부모-자녀 의사소통기술훈련을 병행하는 것이 필요할 것이다.

끝으로, 본 연구의 몇 가지 제한점과 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 자기보고식 질문지에 의존하여 자료를 수집하였으므로 수치심이나 도덕적 판단과 같은 부정적 문항들에 대한 응답에서 사회적 바람직성 편향의 가능성이 있다. 둘째, 후속 연구에서는 청소년이 지각한 부모의 심리적 통제의 경우 부와 모를 구분하여 비교해 보는 것도 흥미로울 것이다. 셋째, 부모-자녀 관계, 도덕 추론, 자기 개념 등의 발달 단계별 특성을 고려할 때 아동과 청소년의 관계적 공격성 기제는 차이를 보일 가능성이 높을 것으로 예상되므로, 후속 연구에서 이를 다룰 필요가 있을 것이다.

Acknowledgments

본 논문은 제1저자의 석사학위논문의 일부를 수정한 것이며, 2023년 가정과삶의질학회 공동주관 춘계학술대회에서 포스터 발표한 바있음.

References

-

강다겸, 장재홍(2013). 여중생의 시샘, 질투 및 분노가 또래관계에서의 관계적 공격성에 미치는 영향: 정서 조절능력의 조절효과. 한국심리학회지:학교, 10(3), 449-470.

[https://doi.org/10.16983/kjsp.2013.10.3.449]

-

강문선, 이영순(2011). 내현적 자기애성향과 내면화된 수치심과의 관계: 인지적 정서조절 전략의 매개효과. 상담학연구, 12(5), 1545-1560.

[https://doi.org/10.15703/kjc.12.5.201110.1545]

- 교육부(2021). 2021년 1차 학교폭력 실태조사 분석결과 발표. https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&lev=0&statusYN=W&s=moe&m=020402&opType=N&boardSeq=88940, 에서 인출.

- 권민균, 김정민, 최형성(2016). 아동과 발달. 서울:시그마프레스.

-

김경아, 권해수(2015). 부모의 심리적 통제와 관계적 공격성의 관계: 사회평가불안과 분노억제의 매개 효과. 청소년상담연구, 23(1), 139-156.

[https://doi.org/10.35151/kyci.2015.23.1.007]

- 김경연, 하영희(2003). 죄책감, 도덕적이탈, 및 친구의 규칙위반성향과 청소년의 규칙위반행동. 한국심리학회지: 발달, 16(2), 39-51.

- 김민정, 도현심(2001). 부모의 양육행동, 부부갈등 및 아동의 형제자매관계와 아동의 공격성간의 관계. 아동학회지, 22(2), 149-166.

-

김성수(2013). 청소년이 지각하는 가족관계가 우울/불안, 위축행동, 공격성에 미치는 영향: 교사지지, 친구지지의 조절효과. 청소년상담연구, 21(2), 343-364.

[https://doi.org/10.35151/kyci.2013.21.2.016]

- 김수민, 김보영(2021). 내면화된 수치심과 대인관계문제의 관계: 정신화와 고통감내력의 이중매개효과. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 33(3), 1179-1199.

-

김정균, 장석진(2014). 중학생의 내현적 자기애와 관계적 공격성의 관계에서 비합리적 신념의 매개효과. 상담학연구, 15(2), 791-810.

[https://doi.org/10.15703/kjc.15.2.201404.791]

- 김정민, 이유리(2010). 청소년의 부모-자녀의사소통, 정서지능 및 부모화경험이 심리적 안녕감에 미치는 영향. 가정과삶의질연구, 28(3), 13-26.

-

김주희, 구훈정(2019). 내면화된 수치심과 공격성의 관계: 분노 반추의 매개효과. 인지행동치료, 19(4), 489-504.

[https://doi.org/10.33703/cbtk.2019.19.4.489]

-

김지미, 김정민(2013). 부모의 심리적 통제와 아동의 도덕적 이탈이 또래괴롭힘 참여자 역할행동에 미치는 영향. 아동학회지, 34(6), 13-29.

[https://doi.org/10.5723/KJCS.2013.34.6.13]

-

김태훈(2010). 수치심 기원과 발달에 관한 연구. 도덕윤리과교육, 31, 29-48.

[https://doi.org/10.18338/kojmee.2010..31.29]

- 김현욱, 김정민(2015). 청소년이 지각한 교우관계와 부모의 양육태도가 정신건강 및 비행행동에 미치는 영향: 초, 중, 고등학생에 따른 조절효과 분석. 정서⋅행동장애연구, 31(1), 291-310.

-

김현주, 이정윤(2011). 청소년의 애착과 분노표현의 관계: 내면화된 수치심의 매개 효과. 상담학연구, 12(3), 965-981.

[https://doi.org/10.15703/kjc.12.3.201106.965]

- 남정민, 성현란, 권선영(2014). 지각된 부모의 심리적 통제와 애정적 양육이 남⋅여 중학생의 내재화 및 외현화 문제 행동에 미치는 영향. 한국심리학회지: 발달, 27(3), 147-167.

-

문정숙, 최해연(2020). 수치심과 정서인식의 관계에서 자기개념명확성의 조절효과. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 32(4), 1695-1713.

[https://doi.org/10.23844/kjcp.2020.11.32.4.1695]

- 박영신, 김의철, 탁수연(2011). 청소년 사이버 일탈행동에 대한 부모, 친구, 도덕적이탈 및 관계효능감의 영향. 교육심리연구, 25(3), 617-645.

- 박우람, 홍상황(2015). 아동의 거부민감성과 관계적 공격성의 관계: 정서조절, 질투와 시샘의 순차적 매개효과. 초등상담연구, 14(1), 1-23.

-

박혜윤, 한세영(2020). 어머니의 감독과 심리적 통제가 청소년의 공격성에 미치는 영향: 도덕적 이탈의 매개적 역할. 아동학회지, 41(4), 1-15.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2020.41.4.1]

-

서미정(2013). 도덕적 이탈 및 도덕적 정서가 또래괴롭힘에 대한 가해동조행동에 미치는 영향. 아동학회지, 34(6), 123-138.

[https://doi.org/10.5723/KJCS.2013.34.6.123]

- 서미정, 김경연(2006). 또래괴롭힘 상황에서 주변또래 유형의 판별변인 분석. 아동학회지, 27(6), 35-51.

- 송경희, 이승연(2010). 청소년의 마음읽기 능력과 또래괴롭힘의 관계: 도덕적 이탈⋅도덕적 정서의 매개효과를 중심으로. 한국심리학회지: 발달, 23(3), 105-124.

- 송종란, 조증열(2000). 공동연구: 부모의 양육방식과 아동의 도덕추론, 교실행동 및 인기도와의 관계. 인문논총, 13, 67-82.

-

신지은, 심은정(2013). 집단따돌림 관여유형에 따른 심리적 특성의 차이. 한국심리학회지: 학교, 10(1), 19-39.

[https://doi.org/10.16983/kjsp.2013.10.1.19]

-

신현숙, 곽유미, 김선미(2012). 청소년이 지각한 통제적 양육행동과 공격성의 관계: 우울과 역기능적 충동성의 중다매개효과. 한국심리학회지: 학교, 9(2), 347-366.

[https://doi.org/10.16983/kjsp.2012.9.2.347]

- 심은신, 이동훈(2011). 여중생의 우정관계 질투와 관계적 공격성 간의 관계: 의도귀인과 또래동조성의 매개효과. 한국심리학회지: 발달, 24(2), 21-42.

-

안현진, 금명자(2018). 청소년의 내면화된 수치심이 관계공격성에 미치는 영향: 부정적 평가에 대한 두려움의 매개효과. 청소년상담연구, 26(1), 173-187.

[https://doi.org/10.35151/kyci.2018.26.1.009]

-

유근영, 장재홍(2021). 청소년의 자기애와 관계적 공격성의 관계: 거부민감성과 도덕적 이탈의 매개효과. 청소년학연구, 28(2), 209-237.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2021.02.28.2.209]

- 윤소정, 김민경(2011). 유아의 공격성이 교사-유아관계와 또래유능성에 미치는 영향. 한국보육지원학회지, 7(4), 49-68.

-

이경미, 박주희(2016). 부모의 심리적 통제가 남녀 아동의 관계적 공격성에 미치는 영향과 거부민감성의 매개효과. 아동학회지, 37(4), 31-46.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2016.37.4.31]

-

이다경, 염시창(2015). 청소년이 지각한 애정적 양육태도와 공격성의 관계: 자아탄력성과 우울의 중다매개효과. 청소년상담연구, 23(2), 277-298.

[https://doi.org/10.35151/kyci.2015.23.2.013]

-

이다혜, 임성문(2020). 부모의 심리적 통제와 청소년의 관계적 공격성과의 관계: 도덕적 이탈과 또래압력의 조절된 매개효과. 교육치료연구, 12(1), 19-37.

[https://doi.org/10.35185/KJET.12.1.2]

- 이슬비(2023.7.10). “강력범죄로 가기 전...품행장애 소아청소년 치료해야” [헬스조선명의]. 헬스조선. https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2023/07/07/2023070702416.html, 에서 인출.

-

이승은, 김은영, 김정민(2014). 아동⋅청소년의 도덕적 사고 왜곡과 또래괴롭힘 피해/가해경험 간의 관계: 신체적, 언어적, 관계적 및 사이버 또래괴롭힘을 중심으로. 가정과삶의질연구, 32(3), 99-114.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2014.32.3.99]

- 이연수(2012). 초등학생용 배려 증진 프로그램이 초등학생의 도덕지능과 공격성에 미치는 효과. 초등교육연구, 25(2), 91-116.

- 이인숙, 최해림(2005). 내면화된 수치심 척도(ISS)의 타당화 연구: 애착, 과민성 자기애, 외로움과의 관계. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 17(3), 651-670.

-

이지선, 김정민(2019). 다문화가정 아동과 일반가정 아동의 부모화 경험이 내재화 문제에 미치는 영향 비교: 내면화된 수치심과 자아분화의 매개효과. 아동학회지, 40(2), 39-56.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2019.40.2.39]

-

이지연(2008). 내면화된 수치심과 방어유형, 정서표현의 관계. 상담학연구, 9(2), 353-373.

[https://doi.org/10.15703/kjc.9.2.200806.353]

- 장지윤, 이경순, 장은영(2014). 수형자들의 기질과 아동기 외상경험이 공격성과 충동성에 미치는 효과: 도덕 판단력과 도덕 정서의 매개효과. 한국심리학회지: 발달, 27(3), 1-20.

-

장호연, 장진이(2017). 부모의 심리적 통제가 청소년의 또래관계에 미치는 영향: 관계적공격성과 내면화된 수치심의 매개효과. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 29(3), 871-891.

[https://doi.org/10.23844/kjcp.2017.08.29.3.871]

- 전숙영(2007). 어머니의 심리통제와 아동의행동문제 - 학령기 후기 아동의 정서적 자율성의 매개효과에 대한 탐색. 대한가정학회지, 45(6), 101-111.

-

전주람, 김순옥(2012). 초등학생 고학년 남아의 자기통제력, 부모의 양육행동, 부모 간 갈등이 공격성에 미치는 영향. 가정과삶의질연구, 30(2), 101-120.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2012.30.2.101]

-

조윤경, 현명호(2020). 내면화된 수치심과 분노반추가 대인관계문제에 미치는 영향. 한국심리학회지: 건강, 25(1), 207-223.

[https://doi.org/10.17315/kjhp.2020.25.1.011]

- 조주연, 도현심(2011). 부모간 갈등, 어머니의 지지 및 통제와 또래관계의 질이 고등학생의 문제행동에 영향을 미치는 경로. 아동학회지, 32(2). 15-34.

-

조한솔, 김정민(2017). 부모의 심리적 통제, 인지적 유연성 및 우울이 청년의 기본심리욕구만족에 미치는 영향. 가정과삶의질연구, 35(3), 67-80.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2017.35.3.67]

-

조현지, 김춘경(2022). 부모의 심리적 통제가 아동의 열등감을 매개로 역기능적 분노표현에 미치는 영향: 자기자비의 조절된 매개효과. 학습자중심교과교육연구, 22(13), 515-530.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2022.22.13.515]

- 최이정(2005). 가족 커뮤니케이션 양식, 부모의 미디어 폭력 중재, 가정 내 폭력 경험이 TV 폭력에 대한 어린이의 도덕적 해석과 공격성에 미치는 영향. 한국방송학보, 19(2), 47-84.

-

최인선, 최한나(2013). 내현적 자기애가 사회불안에 미치는 영향: 내면화된 수치심과 사회적 자기효능감의 매개효과. 상담학연구, 14(5), 2799-2815.

[https://doi.org/10.15703/kjc.14.5.201310.2799]

- 최임정, 심혜숙(2010). 대학생의 내면화된 수치심과 분노표현양식이 대인관계문제에 미치는 영향. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 22(2), 479-492.

- 최지영, 배라영(2014). 관계적 공격성에 대한 국내 연구동향 분석: 2000년∼ 2013년. 인간발달연구, 21(1), 181-200.

- 탁수연, 박영신, 김의철(2007). 고등학생의 사이버일탈과 인간관계, 심리특성 및 행동특성의 관계분석. 청소년학연구, 14(4), 233-258.

- 하영희(2004). 청소년의 공격성과 관련변인간의 인과관계: 친사회적 행동, 감정이입, 자기존중감 및 사회적 지지를 중심으로. 아동학회지, 25(2), 121-132.

-

한아름, 김정민, 강슬아(2018). 대학생이 지각한 부모의 심리적 통제가 사회불안과 우울에 미치는 영향: 내현적 자기애의 매개효과를 중심으로. 한국생활과학회지, 27(2), 103-115.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2018.27.2.103]

- 한세영(2007). 초기 청소년의 도덕적 정서와 공격성-죄책감, 수치심, 감정이입을 중심으로. 대한가정학회지, 45(7), 17-33.

-

한세영, 임혜은, 한아름(2020). 어머니, 교사, 청소년의 도덕적 이탈이 청소년의 직접공격성과 전위공격성에 미치는 영향. 한국생활과학회지, 29(6), 809-821.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2020.29.6.809]

- 한영경(2008). 중학생의 관계적 공격성에 영향을 주는 개인 내적 요인. 아주대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

홍지선, 김수임(2017). 국내 수치심 연구 동향: 주요 상담학술지를 중심으로. 상담학연구, 18(6), 133-158.

[https://doi.org/10.15703/kjc.18.6.201712.133]

-

황난희, 정하나, 김정민(2022). 부모의 심리적 통제가 청소년의 SNS 중독경향성에 미치는 영향: 불안통제의 매개효과와 사회적 지지의 조절효과. 인문사회 21, 13(6), 4761-4775.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.13.6.330]

-

Albrecht, A. K., Galambos, N. L., & Jansson, S. M. (2007). Adolescents’internalizing and aggressive behaviors and perceptions of parents’psychological control: A panel study examining direction of effects. Journal of Youth and Adolescence, 36, 673-684.

[https://doi.org/10.1007/s10964-007-9191-5]

-

Anindya, A. N., & Darmawan, M. (2023). Relational Aggression Victimization and Depression: Testing Self-Compassion and Self-Criticism as Moderator and Mediator. Humaniora, 14(1), 59-68.

[https://doi.org/10.21512/humaniora.v14i1.8318]

-

Archer, J., & Coyne, S. M. (2005). An integrated review of indirect, relational, and social aggression. Personality and Social Psychology Review, 9(3), 212-230.

[https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0903_2]

-

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 364-374.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.2.364]

- Bandura, A. (2017). Mechanisms of moral disengagement. In Cromer, G. (Ed.),. Insurgent terrorism (pp. 85-115). England : Routledge.

-

Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67(6), 3296-3319.

[https://doi.org/10.2307/1131780]

-

Barber, B. K., Olsen, J. E., & Shagle, S. C. (1994). Associations between Parental Psychological and Behavioral Control and Youth Internalized and Externalized Behaviors. Child Development, 65(4), 1120-1136.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1994.tb00807.x]

- Blatt, S. J. (2004). Experiences of depression: Theoretical, clinical, and research perspectives. American Psyshological Association.

- Bradshaw, C. P., Sawyer, A. L., & O`Brennan, L. M. (2007). Bullying and peer victimization at school: Perceptual differences between students and school staff. School Psychology Review, 36(3), 361-382.

-

Bussey, K., Quinn, C., & Dobson, J. (2015). The moderating role of empathic concern and perspective taking on the relationship between moral disengagement and aggression. Merrill-Palmer Quarterly, 61(1), 10-29

[https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.61.1.0010]

-

Casas, J. F., Weigel, S. M., Crick, N. R., Ostrov, J. M., Woods, K. E., Yeh, E. A. J., & Huddleston-Casas, C. A. (2006). Early parenting and children’s relational and physical aggression in the preschool and home contexts. Journal of Applied Developmental Psychology, 27(3), 209-227.

[https://doi.org/10.1016/j.appdev.2006.02.003]

-

Cook, D. R. (1988). Measuring shame: The internalized shame scale. Alcoholism treatment quarterly, 4(2), 197-215.

[https://doi.org/10.1300/J020v04n02_12]

-

Cook, V. J. (1991). The poverty-of-the-stimulus argument and multicompetence. Interlanguage Studies Bulletin (Utrecht), 7(2), 103-117.

[https://doi.org/10.1177/026765839100700203]

-

Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social psychological adjustment. Child Development, 66(3), 710-722.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1995.tb00900.x]

-

Dongning, R., Eric, D. W., & Kipling, D. W. (2018). Hurt people hurt people: ostracism and aggression. Current Opinion in Psychology, 19, 34-38.

[https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.026]

- Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York : W. W. Norton & Company.

-

Fite, P. J., Stoppelbein, L., Greening, L., & Preddy, T. M. (2011). Associations between relational aggression, depression, and suicidal ideation in a child psychiatric inpatient sample. Child Psychiatry & Human Development, 42, 666-678.

[https://doi.org/10.1007/s10578-011-0243-4]

- Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: Guilford Press.

-

He, Y., Yuan, K., Sun, L., & Bian, Y. (2019). A cross-lagged model of the link between parental psychological control and adolescent aggression. Journal of Adolescence, 74(1), 103-112.

[https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.05.007]

-

Hymel, S., & Bonanno, R. A. (2014). Moral disengagement processes in bullying. Theory into practice, 53(4), 278-285.

[https://doi.org/10.1080/00405841.2014.947219]

-

Kawabata, Y., Alink, L. R., Tseng, W. L., Van Ijzendoorn, M. H., & Crick, N. R. (2011). Maternal and paternal parenting styles associated with relational aggression in children and adolescents: A conceptual analysis and meta-analytic review. Developmental Review, 31(4), 240-278.

[https://doi.org/10.1016/j.dr.2011.08.001]

-

Kokkinos, C. M., Voulgaridou, I., & Despoti, G. (2021). The indirect effects of anger on relational aggression through anger rumination. Journal of school violence, 20(4), 511-522.

[https://doi.org/10.1080/15388220.2021.1969242]

-

Kokkinos, C. M., Voulgaridou, I., Mandrali, M., & Parousidou, C. (2016). Interactive links between relational aggression, theory of mind, and moral disengagement among early adolescents. Psychology in the Schools, 53(3), 253-269.

[https://doi.org/10.1002/pits.21902]

-

Loukas, A., Paulos, S. K., & Robinson, S. (2005). Early adolescent social and overt aggression: Examining the roles of social anxiety and maternal psychological control. Journal of Youth and Adolescence, 34, 335-345.

[https://doi.org/10.1007/s10964-005-5757-2]

-

Manzeske, D. P., & Stright, A. D. (2009). Parenting styles and emotion regulation: The role of behavioral and psychological control during young adulthood. Journal of Adult Development, 16, 223-229.

[https://doi.org/10.1007/s10804-009-9068-9]

- Marsee, M. A., Kimonis, E. R., & Frick, P. J. (2004). Peer conflict Scale [Unpublished rating scale]. University of New Orleans, New Orleans, LA.

-

Murray, K. W., Dwyer, K. M., Rubin, K. H., Knighton-Wisor, S. & Booth-LaForce, C. (2014). Parent–Child Relationships, Parental Psychological Control, and Aggression: Maternal and Paternal Relationships. Journal of Youth Adolescence, 43, 1361–1373.

[https://doi.org/10.1007/s10964-013-0019-1]

-

Marshall, N. A., Arnold, D. H., Rolon-Arroyo, B., & Griffith, S. F. (2015). The association between relational aggression and internalizing symptoms: A review and meta-analysis. Journal of Social and Clinical Psychology, 34(2), 135–160.

[https://doi.org/10.1521/jscp.2015.34.2.135]

-

Nelson, D. A., & Crick, N. R. (2002). Parental psychological control: Implications for childhood physical and relational aggression. In B. K. Barber (Ed.), Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents (pp. 161–189). American Psychological Association.

[https://doi.org/10.1037/10422-006]

-

Nyström, M. B., Kjellberg, E., Heimdahl, U., & Jonsson, B. (2018). Shame and interpersonal sensitivity: Gender differences and the association between internalized shame coping strategies and interpersonal sensitivity. Bulletin of the Menninger Clinic, 82(2), 137-155.

[https://doi.org/10.1521/bumc.2018.82.2.137]

- Olweus, D., & Limber, S. (2000). Blueprints for violence prevention, book nine: Bullying prevention program. Golden, CO: Venture Publishing and Denver, CO: C & M Press.

-

Patrizia, V., Jeff, E., & Carlo, G. (2014). Shame and aggression: Different trajectories and implications. Aggression and Violent Behavior, 19(4), 454-461.

[https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.04.011]

-

Rathert, J., Fite, P. J., & Gaertner, A. E. (2011). Associations Between Effortful Control, Psychological Control and Proactive and Reactive Aggression. Child Psychiatry and Human Development, 42, 609–621.

[https://doi.org/10.1007/s10578-011-0236-3]

-

Robert, T., & Tomas, J. (2013). School bullying and the mechanisms of moral disengagement. Aggressive Behavior, 40(2), 99-108.

[https://doi.org/10.1002/ab.21509]

- Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

-

Shute, R., Owens, L., & Slee, P. (2016). High school girls’experience of victimization by boys: Where sexual harassment meets aggression. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 25(3), 269-285.

[https://doi.org/10.1080/10926771.2015.1129656]

-

Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Gender differences in morality. In R. F. Bornstein & J. M. Masling (Eds.), The psychodynamics of gender and gender role (pp. 251–269). American Psychological Association.

[https://doi.org/10.1037/10450-007]

-

Tangney, J. P., Miller, R. S., Flicker, L., & Barlow, D. H. (1996). Are shame, guilt, and embarrassment distinct emotions?. Journal of Personality and Social Psychology, 70(6), 1256–1269.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.6.1256]

-

Unnever, J. D., & Cornell, D. G. (2004). Middle school victims of bullying: Who reports being bullied?. Aggressive Behavior, 30(5), 373-388, 2004.

[https://doi.org/10.1002/ab.20030]

-

Voulgaridou, I., & Kokkinos, C. M. (2015). Relational aggression in adolescents: A review of theoretical and empirical research. Aggression and Violent Behavior, 23, 87-97.

[https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.006]

-

Zimmer‐ Gembeck, M. J., & Pronk, R. E. (2012). Relation of depression and anxiety to self and peer reported relational aggression. Aggressive behavior, 38(1), 16-30.

[https://doi.org/10.1002/ab.20416]