부모와 초등학생 자녀의 가족 공유 여가시간 비교: 2014년과 2019년 비교를 중심으로

초록

여가는 인간에게 있어 쉼과 일상의 활력을 불어주는 역할을 한다. 여가를 함께하는 사람 또한 중요한 요소이다. 이 연구는 2014년과 2019년에 부모와 초등학생 자녀가 함께한 여가시간을 비교하여 살펴보았다. 분석 결과 아버지와 어머니가 자녀와 함께 여가를 보낸 시간은 주말의 경우 2014년에는 어머니가, 2019년에는 아버지가 더 많았으며, 주중에는 2014년과 2019년 모두 어머니가 더 많았다. 주말과 주중에 아버지와 어머니가 자녀와 함께 여가를 보낸 시간은 2014년보다 2019년에 증가하였다. 주말에는 아버지의 시간 변화가 컸으며, 주중에는 어머니의 시간 변화가 컸다. 시간에 따른 변화에 대한 요인 분해 결과, 아버지와 어머니의 시간 변화 모두 2014년도 보다 2019년도에 자녀와 함께 여가 시간을 10분 이상 보낸 사람들의 비율이 높아졌음에서 비롯되었다. 부모와 초등학생 자녀의 공유 여가시간 변화에 주목하여 가족의 여가를 어떠한 측면에서 정책적으로 지원 가능할지 모색하는 데 도움이 되고자 하였다.

Abstract

Leisure time is a crucial part of our lives, providing rest and vitality to daily life. The people we spend leisure time with are also an important factor. This study compared the leisure time spent by parents with their elementary school-aged children in 2014 and 2019. The analysis found that on weekends, mothers spent more time in 2014 while fathers spent more in 2019. On weekdays, mothers spent more time in both years. The amount of leisure time spent with children by parents increased in 2019 compared to 2014, with fathers showing a greater change on weekends and mothers on weekdays. The factor decomposition of these changes shows that both parents’ increases were driven by a higher proportion spending 10 minutes or more of leisure time with their children in 2019 than in 2014. By focusing on these changes in shared leisure time, we aim to inform policy considerations for supporting family leisure.

Keywords:

family shared leisure time, elementary school children, quality of life, Korea Time Use Survey, factor decomposition키워드:

가족 공유 여가시간, 초등학생 자녀, 삶의 질, 생활시간조사, 요인분해Ⅰ. 서론

여가는 인간에게 있어서 쉼과 일상의 활력을 불어넣어 주는 역할을 한다. 개인의 삶의 질에 대한 관심이 증가하며 삶의 질 향상에 기여하는 여가 활동에 대한 관심 역시 증가하고 있다(이나련, 2014). 유엔 아동권리위원회는 -우리나라 학생들의 삶의 만족도를 저해하는 주된 원인으로 학업 부담을 지적하며- 과다한 학습시간으로 인해 여가시간이 부족해지지 않도록 해야 한다고 권고한 바가 있다(김영지 외, 2016). 「국민여가활성화기본법」제14조에서도 아동이 과도한 학습 부담에서 벗어나 적절한 여가를 보장받을 수 있도록 필요한 시책을 강구해야 함을 명시하고 있다(법제처, 2024). 특히 아동기 때의 여가 참여 경험은 성인이 된 이후 여가 행동에까지 영향을 미치기에 더욱 중요하다(Leversen et al., 2012). 여가 행동에 대한 긍정적인 기억이 존재할 경우, 성인이 돼서도 그 행동에 참여하고자 하는 동기를 가질 수 있기 때문이다. 실제로 김은미와 최명구(2007)는 여가활동에 참여하는 아동이 참여하지 않은 아동보다 행복감을 더 경험한다는 점을 밝혔다.

초등학생의 여가에 있어서 관계 중심의 여가 활동은 특히 중요하다. 우리나라 아동은 여가 활동 시간이 절대적으로 부족하며, 그 내용 또한 혼자 시간을 보내는 미디어에 집중된 활동을 보인다는 특징이 있다(이종원 외, 2014). 이러한 양상은 초등학생이 여가에 있어 무기력함을 경험하도록 만든다(강형길, 이은순, 2019). 아동의 여가 중에서도 가족, 또래 등 누군가와 함께 보내는 여가 활동이 아동의 행복감과 관련이 깊다고 밝혀지고 있지만, 아동은 부모와 함께 보내는 여가 시간이 불충분하다고 인식하고 있다(황옥경 외, 2015). 또한 초등학생 아동은 혼자서 여러 장소를 이동하는 데 제약이 있다. 따라서 여가시간 확보 및 활용과 여가를 위한 환경을 마련함에 있어서 성인의 역할을 필요로 한다. 즉, 아동의 여가는 관계 중심 특히, 가족과 함께하는 여가의 중요성이 강조된다.

가족단위의 여가활동은 가족 구성원이 함께 함으로써 신체 및 정신 건강 유지, 능력 개발, 자아실현 등 여가활동 본래의 기능 이외에 특유의 기능을 갖는다. 가족 여가활동은 가족의 이해와 신뢰감의 배경이 되어 가족 구성원이 행복을 함께 느낄 수 있도록 하며(지영숙 외, 1999), 가족 의사소통, 가족의 응집력, 그리고 적응력에 직간접적인 영향력을 가진다는 점이 밝혀져 왔다(홍성화, 2003). 구체적으로 가족들이 같은 공간에 머무르는 시간을 넘어, 주행동을 함께 하는 일상적 가족 공유 시간을 가질 때 청소년 자녀들의 위험 행동을 억제하며, 학교 성적, 정신 건강, 사회성을 향상시킨다고 알려져 있다(배희분 외, 2013; 이현아, 최인숙, 2013; Franko et al., 2008). 아동뿐만 아니라 성인 또한 ‘여가생활을 가족과 함께 할 때 행복하다’며 행복의 대표적인 요인으로 가족과 함께하는 여가시간을 언급한다(박영신 외, 2013). 부모는 가족 공유 시간을 통해 부모 효능감이 향상될 수 있다는 점 또한 밝혀졌다(배희분, 옥선화, 2015). 이는 가족 공유 여가시간이 가족 구성원 모두의 행복 요인으로 작용할 수 있다는 것을 시사한다.

자녀들과 여가를 함께 하는 것은 중요한 부모 역할의 하나로 여겨진다(Daly, 2001; Shaw, 2008). 부모가 자녀와 함께하는 여가 활동을 보내는 것은 개인의 시간 사용을 넘어 자녀 돌봄의 행위가 결합된 것으로 볼 수 있으며(권순범, 2015), 두 사람 이상이 같은 행동을 하며 사용하는 시간을 의미하는 공유 시간은 혼자 하는 시간보다 부가적인 의미를 가진다(Bryant & Wang, 1990). 부모의 자녀 돌봄 시간은 사회·문화적 맥락의 변화로 증가하는 추세를 보이나(김소영, 진미정, 2016), 자녀와 함께하는 여가 시간을 구체적으로 살펴보는 것은 제한적이었다.

일-가정의 양립을 추구하는 정책적 패러다임은 여가 활동 및 가족과 함께하는 시간을 바라보는 인식의 변화를 이끌었다. 선행연구(윤소영, 2009; 홍성화, 2003)는 2004년 주 5일제 도입 및 가족친화정책의 방향성은 가족 공유 여가에 대한 인식을 변화시키기 시작하였다고 이야기한다. 개인의 가용 시간이 증가하면서 가족과 함께 여가를 보내는데 시간을 투자할 수 있게 된 것이다. 2000년대에는 제도적으로 가족의 생활방식에 가시적인 변화가 있었다면, 2010년대에 이르러서는 개인의 인식과 가치관의 변화가 두드러졌다. 아버지의 가사 활동 참여 행위와도 연결해 생각해 볼 수 있는데, 자녀 돌봄 및 가사 활동 참여를 결정하는데 과거에는 맞벌이 여부, 근로 시간과 같은 시간 사용의 제약이 참여를 설명하는 요인이 되었으나 2010년대에 이르러서는 성 역할 인식과 같은 개인의 가치관 변화가 참여를 더 강력하게 설명하고 있다(김진욱, 권진, 2017). 즉, 최근에는 가족과 함께하는 시간에서 개인이 느끼는 시간의 압박 외, 한정된 개인의 가용 시간을 가족과 함께하는 시간에 투자하고자 하는 가치관이 더 중요해진 시점임을 알 수 있다.

과거와 달리 현대사회에서는 자녀와 여가를 ‘함께하는 사람’으로 아버지의 역할에 주목하고 있다. 자녀와의 관계에 보다 직접적으로 개입하고 자녀 양육에 참여하는 등 자녀 돌봄에서 아버지의 참여가 기대되고 있다. 맞벌이 가족 구성의 증가 및 가족의 불안정성이 증가하는 한국 사회의 구조적 변동은 남성들이 자녀 양육에 참여할 수 있도록 독려하고 있으며, 아버지들 또한 가족의 안정성을 유지하기 위해 돌봄 제공자로서 역할을 하고자 하는 의지를 증가시켰다(조윤경, 2014). 이러한 인식의 변화는 대중매체를 통해서도 확인할 수 있다. 2013년부터 방영된 부성 경험을 보여주는 “아빠! 어디가?”, “슈퍼맨이 돌아왔다” 등의 육아 리얼리티 프로그램은 당시 큰 반향을 일으킨 대중매체 콘텐츠이다. 이를 통해 시청자들은 가부장성을 무너뜨리고 아이들과 공감하는 아버지됨을 학습하며 새로운 부성 경험을 수용했다는 특징이 있다(한희정, 2014). 자녀 돌봄에 대한 아버지의 역할에 대해 적극적인 태도를 가지고 있는 남성들은 일을 하거나 혼자서 여가를 보내는 대신 가족과의 여가를 선택할 것으로 예상할 수 있다(김소영, 진미정, 2016). 특히 자녀와 여가를 즐길 수 있는 시간적 여유가 마련되는 주말(Hook, 2012; Maume, 2011)에 이러한 부분이 두드러질 수 있다.

종합했을 때 가족 공유 여가에 대해 사회적 인식과 환경이 2010년도 이후에도 지속적으로 변화하였음을 알 수 있다. 워라밸을 중시하는 현재의 트렌드가 청년층(김난도 외, 2018) 뿐만 아니라 장년층 및 노년층의 삶에 영향을 미치고 있음이 밝혀졌으며(이재완, 강혜진, 2018), 2014년 이후 임금근로자의 월간근로시간이 남녀, 연령집단에 관계없이 감소하는 추세를 보이고 있다(고용노동부, 2024). 1인 가구는 2015년부터 2022년까지 지속적으로 증가하고, 4인 가구는 지속적으로 감소하고 있다는 특징(통계청, 2024a)은 모두 가족 공유 여가 시간에 영향을 미칠 수 있다. 또한 사회적 인식의 변화와 가족 여가의 중요성에 대한 정책적 인식이 맞물려 가족의 여가 활동을 장려하는 캠페인, 프로그램 구성, 지역사회 환경 조성 등을 위한 노력이 이루어지고 있다(이나련, 2014). 이러한 인식과 환경의 변화가 2010년대에 이르러 실제 가족 공유 여가 참여를 증가시킬 것이라 예상할 수 있지만 초등 자녀와 가족이 함께 공유하는 여가시간의 구체적인 실태를 파악하는 것은 제한적이었다. 따라서 아동과 가족의 여가활동을 지원하기 위해서는 이러한 변화가 시간의 흐름에 따라 차이를 보이는지, 아동과 가족의 일상에 실제로 영향을 미치고 있는지 등 아동의 여가시간에 대한 구체적인 실태 파악이 필요하다.

이 연구는 2014년과 2019년의 생활시간자료를 활용하고자 한다. 문화체육관광부와 한국문화관광연구원에서 1년 주기로 실시하는 국민여가활동조사의 대상은 만 15세 이상, 통계청의 사회조사 대상은 만 13세 이상의 가구원으로, 초등학생 아동의 여가시간에 대한 구체적인 조사는 부족한 실정이다. 기존의 가족 여가시간에 관련된 연구들은 가족 내에서 개별 구성원의 여가활동 시간을 분석하였으나(윤소영, 정유희, 2003) 가족이 함께 공유하는 여가시간을 조사하지 못하거나, 가족 공유 시간을 조사한 경우(이연숙 외, 2012)에도 미취학 자녀에게 집중하며 단일 시점만을 살펴보는 한계가 있었다. 즉, 시간의 흐름에 따른 가족 공유 여가시간을 비교하여 살펴본 연구는 소수에 불과하다. 따라서 이 연구는 2014년과 2019년의 데이터를 비교 분석하여 부모와 초등학생 자녀가 함께하는 여가시간의 양상과 변화를 구체적으로 살펴보고자 한다. 특히 생활시간자료는 단순히 가족 공유 여가 시간 양의 변화만을 살펴보는데 국한되지 않고 얼마나 많은 사람들이 가족 공유 여가 활동에 참여하는가를 파악할 수 있다는 장점이 있다(Mattingly & Bianchi, 2003). 예를 들어, 수면은 하루 24시간 중 모든 사람들이 수행하는 필수 시간인 반면에 여가 시간은 이를 보내는 사람들의 수가 전반적으로 적은 수준이기에 사람들의 생활에서 일상적이고 규칙적으로 나타나는 행위가 아닐 가능성이 있다(차승은, 2017). 생활시간자료는 시간대 별로 특정 행위에 참여한 사람과 참여하지 않은 사람을 모두 포함한 시간의 양뿐 아니라 특정 행위를 한 행위자의 비율도 확인할 수 있기 때문에 시간의 양과 행위자의 비율 변화를 함께 고려하여 분석할 수 있다. 초등학생과 가족의 여가에 대한 학문적 논의가 부족한 실정에서 이에 대한 논의를 통해 가족 여가문화의 활성화를 위한 구체적인 정책지원 방안을 도출하는 것을 기대한다. 이러한 배경에서 제시한 구체적인 연구 문제들은 다음과 같다.

- 연구문제 1. 연도(2014, 2019)에 따라 아버지와 초등학생 자녀의 공유 여가시간은 어떻게 변화하였는가?

- 연구문제 2. 연도(2014, 2019)에 따라 어머니와 초등학생 자녀의 공유 여가시간은 어떻게 변화하였는가?

- 연구문제 3. 초등학생 자녀와의 공유 여가시간의 변화는 어머니와 아버지 간에 어떤 차이를 보이는가?

Ⅱ. 연구방법

1. 분석자료

이 연구의 연구 대상은 2014년 생활시간조사와 2019년 생활시간조사에 참여한 대한민국 기혼 성인 남녀의 주중과 주말 시간 일지이다. 2014년과 2019년의 생활시간조사는 가구 데이터, 시간양 데이터, 시간대 데이터로 구성되어 있다. 생활시간조사의 목적은 국민의 일상생활을 파악하여 국민의 생활방식(life style)과 삶의 질(quality of life)을 측정하는 것이다. 생활시간조사는 1999년부터 5년 간격으로 조사가 진행되고 있다. 2014년 조사는 약 12,000 가구의 만 10세 이상 가구원 27,000명을 대상으로 시간대별 행위, 함께한 사람, 장소 등을 조사하였으며(통계청, 2015), 2019년 조사는 약 12,435 가구의 만 10세 이상 가구원 약 29,000명을 대상으로 시간대별 행위, 함께한 사람, 장소 등을 조사하였다(통계청, 2020). 조사기간 내에 응답자당 2일씩 시간일지를 작성하게 되며, 시간일지는 10분 간격으로 행동을 측정한다.

이 연구는 가구 데이터와 시간대 데이터를 활용하였다. 분석 대상을 동질적으로 하기 위해 가구 데이터를 활용하여 초등학생 자녀만 있는 경우로 제한하였으며, 시간일지의 원자료격인 시간대 데이터를 활용하여 하루 24시간 동안 부와 모가 초등학생 자녀와 함께 보낸 여가의 시간적, 관계적 맥락을 살펴보았다. 분석 대상자는 20세 이상 60세 미만의 기혼 가구주와 그 배우자로 한정하여 부모의 응답을 살펴보았다. 3세대 가구인 경우, 같은 연령 기준을 적용하여 초등학생 자녀의 부모로 추론되는 대상자만을 포함하였다. 이때 작성 요령이 숙지됨에 따라 첫째 날보다는 둘째 날에 응답된 행동 발생건수가 많다는 손애리(2000)의 연구에 근거하여 둘째 날의 시간 일지만을 추출하여 살펴보았다.

둘째 날의 시간 일지를 다시 주중과 주말로 비교하여 살펴보았으며, 응답한 기혼 성인과 초등학생 자녀가 함께 거주고 하고 있는 경우로만 한정하였다. 이는 초등학생 아동을 기준으로 생각하였을 때, 등교를 하는 날과 하지 않은 날을 비교하여 살펴보기 위함이다. 이로 인해 주중과 주말 자료는 서로 다른 응답자로 구성된 독립적인 표본이다. 주중 응답자는 일~금 기간 중에 2일차 조사가 이루어진 집단이고, 주말 응답자는 금~일 기간 중에 2일차 조사가 이루어진 집단이다. 따라서 주중 집단이 주말 집단보다 사례수가 많다(<표 1> 참조).

주말에 해당하는 시간 일지 중 일요일만을 파악하였는데, 토요일을 분석 대상에서 제외한 이유는 근무형태의 영향을 받아 토요일에 부와 모가 초등학생 자녀와 함께한 여가시간이 적거나 학교 상황에 따른 영향을 받을 수 있다고 예상하였기 때문이다. 개인의 시간 사용이 다른 가족 구성원의 시간 사용에 영향을 받는다(Kapur & Bhat, 2007)는 점을 고려하여 토요일과 비교하였을 때 일요일이 부와 모, 그리고 초등학생 자녀 모두에게 있어 근무와 학업에서 벗어난 휴일일 것이라고 판단하였다. 최종적인 분석 대상은 2014년 주말 아버지 시간일지 250개, 주중 아버지 시간일지 772개, 주말 어머니 시간일지 265개, 주중 어머니 시간일지 839개, 2019년 주말 아버지 시간일지 235개, 주중 아버지 시간일지 713개, 주말 어머니 시간일지 246개, 그리고 주중 어머니 시간일지 763개이다.

2. 분석방법

2014년 생활시간조사에서 조사하는 ‘함께한 사람’은 ‘혼자(1)’, ‘배우자(2)’, ‘만 10세 미만(손)자녀(3)’, ‘만 10세 이상 (손)자녀(4)’, ‘부모(5)’, ‘기타 아는 사람(9)’으로 분류된다. 일지 방식으로 시간 사용을 측정하는 자료는 응답자가 시간대마다 기입한 행동을 행동 분류 코드에 따라 분류된다. 2014년 생활시간조사 행동 분류 해설에 따르면, 대분류 7이 교제 및 여가활동이다. 이때 ‘동호회, 반상회 등 공식모임이 아닌 다른 사람들과의 만남, 전화, 인터넷 등을 통한 교제 활동(싸우기, 꾸중 듣기와 같은 부정적 교제도 포함)’에 해당하는 교제활동으로 분류되는 내용들을 제외하고 여가활동만 살펴보고자 하였다. 여가활동으로 분류된 활동들 중에서도 초등학생 자녀와 상호작용이 없을 것이라고 판단된 ‘아무것도 안 하고 쉼, 담배 피우기, 유흥’은 제외하고 살펴보았다.

2019년 생활시간조사에서 조사하는 ‘함께한 사람’은 ‘혼자(1)’, ‘배우자(2)’, ‘만 10세 미만(손)자녀(3)’, ‘만 10세 이상 (손)자녀(4)’, ‘부모(5)’, ‘형제자매, 기타 가족(6)’, ‘기타 아는 사람(9)’으로 분류된다. 2019년 생활시간조사 행동 분류 해설에 따르면, 대분류 8이 문화 및 여가활동이다. 그중에서도 초등학생 자녀와 상호작용이 없을 것이라고 판단된 ‘아무것도 안 하고 쉼, 담배 피우기, 유흥’은 2014년도와 마찬가지로 제외하고 살펴보았다.

이상의 생활시간조사 데이터를 기반으로 ‘초등학생 자녀와 함께한 여가시간’을 산출하였다. 먼저, ‘여가 시간’은 2014년과 2019년 행동 분류 코드를 문화 및 관광활동, 미디어를 이용한 여가활동, 스포츠 및 레포츠, 게임 및 놀이, 기타 여가활동으로 중분류하고 해당 행동에 대한 시간의 합으로 산출하였다(<표 2> 참조). 여가 시간 중 주된 행동을 같이 한 사람인 ‘함께한 사람’이 ‘만 10세 미만 (손)자녀’와 ‘만 10세 이상 (손)자녀’를 선택하였을 때 초등학생인 자녀와 함께 여가시간을 보냈을 것이라 판단하였다. 이를 통해 최종적으로 부와 모가 초등학생 자녀와 함께한 여가시간을 산출하였다. 분석은 Stata/SE 14.0을 이용하였다.

행위자 평균은 특정행동을 한 사람들의 평균시간을 의미하며, 행위자 비율은 특정행동을 하루 24시간 중 10분 이상 한 사람의 비율을 의미한다(통계청, 2024b). 이 연구에서의 특정 행동은 초등학생 자녀와 함께한 여가이다.

주중/주말을 기준으로 2014년과 2019년의 부와 모가 초등학생 자녀와 함께한 여가시간의 전체 평균을 비교하였다. 이때, 수면시간처럼 행위자 비율이 100%에 이르는 행동은 전체 평균이 대표성을 갖는다고 볼 수 있지만, 행위자 비율이 낮은 행동은 전체 평균과 행위자 평균의 차이가 클 수 있기에(진미정, 이윤주, 2010), 두 시점 간 시간 양의 변화가 시간을 구성하는 ‘행위자 평균’과 ‘행위자 비율’(권순범 외, 2019b) 중 어떤 요인으로부터 기인하였는지 확인할 필요가 있다. 전체 시간 양은 전체 사례 수와 행위자 수를 고려하여 행위자 평균과 행위자 비율 요인으로 분해할 수 있다. 요인 분해의 기본 공식은 ‘a/b = (a/c) x (c/b)’로, 아래 수식을 참고할 수 있다. 이와 같은 방식은 시간 연구에서 전체 평균의 차이를 볼 때 행위자 평균과 행위자 비율의 기여도를 확인할 수 있다는 점에서 의의가 있다(<표 3> 참조).

Ⅲ. 연구결과

1. 연구대상의 일반적 특성

연구 대상의 일반적 특성은 <표 4>와 <표 5>와 같다. <표 4>는 주말 시간일지를 기준으로 한 2014년과 2019년의 초등학생 자녀를 둔 아버지와 어머니에 대한 특성이며, <표 5>는 주중 시간일지를 기준으로 한 2014년과 2019년의 초등학생 자녀를 둔 아버지와 어머니에 대한 특성이다.

첫째, 연령은 2014년과 2019년 각 조사 당시의 만 나이이다. 주중/주말과 관계없이 2014년에 비해 2019년 아버지와 어머니의 평균연령이 높아졌음을 알 수 있다. 이 차이는 모두 통계적으로 유의하였다. 둘째, 맞벌이 여부에 있어서 가구주와 가구주의 배우자가 모두 경제활동을 하지 않는 경우는 포함하지 않았으며, 2014년과 2019년 모두 맞벌이의 비율이 50% 이상을 차지하는 것을 알 수 있다. 맞벌이 비율은 아버지의 경우와 어머니의 경우 및 주중과 주말의 경우 모두 2014년과 2019년에 따라 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다. 셋째, 주말/주중 시간일지 모두에서 2014년과 비교하였을 때 2019년의 교육수준에 있어 ‘대학 이상’이 차지하는 비율이 높아졌음을 알 수 있다. 이 비율의 차이는 통계적으로도 유의하였다. 마지막으로 월평균 가구소득의 경우, 2014년은 조사 당시 전년도를 기준으로 응답한 것이며, 2019년은 조사 당시의 총 가구 소득을 응답한 것이라 해석에 유의해야 한다. 시간의 흐름에 따른 차이 등을 고려해야 하나, 2014년에 비해 2019년의 월평균 가구 소득 중 ‘400만 원 이상’의 비율이 높아졌다는 것을 알 수 있다. 해당 비율의 차이는 통계적으로도 유의하였다.

2. 부와 모의 초등 자녀와의 공유 여가 시간 양 비교 (2014년, 2019년)

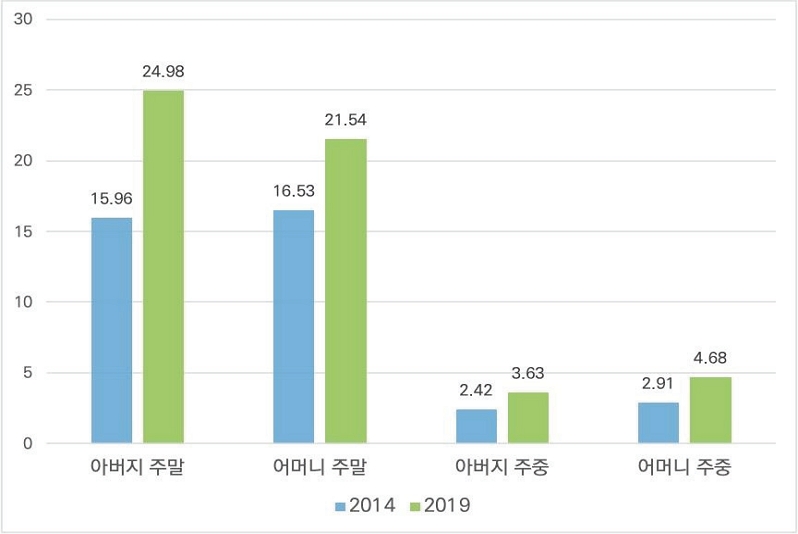

주중/주말에서 아버지가 2014년에 비해 2019년에 초등학생 자녀와 함께한 여가시간이 증가하였다. 이때, 2014년과 2019년 주말의 평균 차이가 주중 평균 차이보다 크다는 것을 알 수 있다. 2014년에 아버지가 초등 자녀와 주말에 함께 보낸 여가시간은 평균 15.96분, 2019년에는 평균 24.98분으로, 2019년이 평균 9.02분 길었다. 주중에 있어서도 2014년에 아버지가 초등 자녀와 함께 보낸 여가시간은 평균 2.42분, 2019년에는 평균 3.63분으로, 2019년이 평균 1.21분 많았으나, 그 차이는 주말에서 더 크다는 것을 알 수 있다([그림 1] 참조).

2014년과 2019년 부모와 초등 자녀의 가족 공유 여가시간 평균 비교 (단위: 분)주: 초등 자녀와 함께 여가시간을 보내지 않은 부, 모를 포함한 가족 공유 여가시간의 평균임.

전체 평균을 행위자 평균과 행위자 비율로 구분한 결과를 보면, 2014년 아버지 주말의 행위자 평균은 114.00분, 행위자 비율은 14%였으며, 2019년 아버지 주말의 경우 행위자 평균은 133.44분, 행위자 비율은 18.72%로 나타났다. 요인 분해 결과에 따르면 전체 평균 차이의 30.13%는 행위자 평균 요인, 69.87%는 행위자 비율 요인이 차지하였다. 2014년 아버지 주중의 행위자 평균은 53.42분, 행위자 비율은 4.53%였으며, 2019년 아버지 주중의 경우 행위자 평균은 64.71분, 행위자 비율은 5.61%였다. 요인 분해 결과에 따르면 전체 평균 차이의 42.41%는 행위자 평균 요인, 57.59%는 행위자 비율 요인이 차지하였다(<표 6> 참조).

아버지와 마찬가지로 어머니 또한 2014년에 비해 2019년에 초등학생 자녀와 함께한 여가시간이 증가하였다. 주중과 주말의 평균 시간 차이가 어머니에게서도 나타났다. 2014년에 어머니가 초등 자녀와 주말에 함께 보낸 여가시간은 평균 16.53분, 2019년에는 평균 21.54분으로, 2019년이 평균 5.02분 길었다. 주중에 있어서도 2014년에 어머니가 초등 자녀와 함께 보낸 여가시간은 평균 2.91분, 2019년에는 평균 4.68분으로, 2019년이 평균 1.77분 길었다. 시간 자체는 주말이 더 길지만, 주말의 여가시간 양의 증가폭은 0.3배, 그 결과로 약 1.3배 로 증가한 것에 반해 주중의 여가시간 양의 증가폭은 0.6배, 그 결과로 약 1.6배로 증가하였으며 주중의 여가시간 양 차이만 통계적으로 유의하게 나타났다.

2014년 어머니 주말의 행위자 평균은 99.58분, 행위자 비율은 16.60%였으며, 2019년 어머니 주말의 경우 행위자 평균은 112.72분, 행위자 비율은 19.11%였다. 요인 분해 결과에 따르면 전체 평균 차이의 43.76%는 행위자 평균, 56.24%는 행위자 비율이 차지하였다. 주중의 경우, 2014년 어머니 주중의 행위자 평균은 56.73분, 행위자 비율은 5.13%였으며, 2019년 어머니 주중의 경우 행위자 평균은 68.62분, 행위자 비율은 6.82%였다. 요인 분해 결과, 전체 평균 차이의 34.47%는 행위자 평균 요인, 65.53%는 행위자 비율 요인이 차지하였다.

2014년 주말의 전체 평균을 살펴보면, 아버지가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 전체 평균은 15.96분, 어머니가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 전체 평균은 16.53분으로 어머니의 초등 자녀와의 공유 여가시간 전체 평균 시간이 더 길다는 것을 알 수 있다. 2014년 주중에서도, 아버지가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 평균은 2.42분, 어머니의 경우 전체 평균은 2.91분으로 어머니가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 평균이 더 길었다(<표 6> 참조).

2019년 주말의 전체 평균을 살펴보면, 아버지가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 평균은 24.98분, 어머니의 경우 평균 21.54분으로 아버지의 평균이 더 길다는 것을 알 수 있다. 2019년 주중은, 아버지가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 평균은 3.63분, 어머니의 평균은 4.68분으로 어머니가 초등 자녀와 함께한 여가시간의 평균이 더 길었다. 2019년 주말의 결과는 아버지의 여가시간이 혼자 즐기는 여가가 아니라 가족과 함께하는 여가이며 특히 주말에는 가족과 함께 여가시간을 보내는 것이 아버지들의 일반적인 생활모습(안수미 외, 2013)이라는 점을 보여주었다. 2019년 주말에 나타난 변화에 대한 구체적인 분석 결과는 다음과 같다(<표 6> 참조).

전체 평균이 아닌 행위자 평균을 살펴보자면, 주중에는 2014년과 2019년 모두 어머니가 아버지에 비해 초등학생 자녀와 함께한 여가시간이 많았지만, 주말의 경우 2014년과 2019년 모두 아버지가 어머니에 비해 초등학생 자녀와 함께한 여가시간이 길었다. 주목할 점은, 주말에 있어 아버지와 어머니의 행위자 평균 시간 차이가 2014년(14.42분=114-99.58)에 비해 2019년(20.72분=133.44-112.72)에 커졌다는 점이다(<표 6> 참조).

종합했을 때, 아버지가 초등 자녀와 함께한 주말 여가시간의 변화와 어머니가 초등 자녀와 함께한 주중 여가시간의 변화에 주목할 필요가 있다. 요인분해 결과, 먼저 주말 아버지의 경우 행위자 비율(69.87%)이 주말 어머니의 행위자 비율 요인(56.59%) 보다 크다는 점에서, 2014년과 2019년의 시간에 따른 변화에 있어 어머니보다 아버지가 행위자 비율 요인의 영향을 더 크게 받았음을 알 수 있다. 이는 주말에 초등 자녀와 함께 여가시간을 보내지 않았던 아버지들의 참여가 상대적으로 더 많이 증가했음을 시사한다.

주중 어머니의 경우 행위자 비율(65.53%)이 주중 아버지의 행위자 비율(57.59%) 보다 크다는 것을 알 수 있다. 이는 주중에 초등 자녀와 함께 여가시간을 보내지 않았던 어머니들이 참여하는 사례가 상대적으로 더 많이 증가했음을 보여준다.

Ⅳ. 결론 및 제언

이 연구는 2014년과 2019년의 시간의 흐름에 따른 부모와 초등학생 자녀의 가족 공유 여가시간의 차이를 살펴봄으로써, 가족 공유 여가시간에 대한 변화 양상을 이해하는 데 도움이 되고자 하였다. 생활시간은 사회 문화와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 사회의 변화를 알 수 있는 유용한 자료이다. 생활시간을 보다 세분화하여 분석하면, 국가 정책의 기초 자료로 활용될 수 있다는 점(남기성, 김희재, 2005)에서 2014년과 2019년 자료를 통해 부모와 초등 자녀가 함께 여가시간을 보낸 경우를 분석 대상으로 선정하여 비교하였다.

2014년과 2019년 비교 결과, 세 가지 주요 결과를 도출할 수 있었다. 먼저, 주말과 주중 모두 어머니와 아버지가 초등 자녀와 함께한 여가시간이 증가하였다. 이때 2014년과 2019년의 연구대상의 일반적 특성 중 가족 공유 여가 시간에 영향을 미칠 수 있는 맞벌이 비율은 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 부모의 평균연령과 교육수준, 그리고 월평균가구소득에 있어서는 2014년과 2019년 사이 유의미한 차이가 나타났지만, 이는 5년이라는 시간의 변화에 따른 자연스러운 반영 결과임을 알 수 있다(<표 4, 5> 참조). 통계청의 생활시간조사 결과 보고서에 따르면 2014년 기준 평일 근로시간은 하루 평균 4시간 24분(통계청, 2015), 2019년의 경우는 4시간 3분으로 차이가 크지 않다. 일한 사람(행위자)의 평균만 살펴보더라도 2014년 6시간 52분, 2019년 6시간 41분으로 차이가 두드러지지 않는다. 즉, 두 시기의 부모의 근로 양상에는 큰 변화가 없으며, 여전히 장시간 노동으로 인하여 실질적인 여가시간이 부족하고 가족 단위의 여가를 누릴 기회가 적은 편임에도(이지연, 그레이스정, 2015), 가족 공유 여가시간이 과거에 비해 증가하는 추세라는 점을 보여주는 결과이다.

부모와 초등 자녀가 함께한 여가시간의 증가는 부모의 인식이 반영된 결과로 유추할 수 있다. 2008년에서 2017년까지 10년간의 여가트렌드를 빅데이터로 분석한 결과에 따르면, 2008년에는 가족이 키워드로 등장하지 않은 반면, 2017년에는 가족이 상위 키워드로 등장한 것을 확인할 수 있다(김경식 외, 2019). 또한, 일반인들의 보편적인 여가활동보다는 어린이와 같은 특정 계층을 대상으로 한 프로그램에 대한 관심이 더 높다는 점을 포털 사이트 검색량에서도 확인할 수 있다(김효림, 전익기, 2018). 빅데이터 분석을 통한 여가 활동에 대한 인식은 주중과 주말 모두 과거에 비해 가족 공유 여가시간에 더 많은 시간과 에너지를 투자하고 있는 현상을 설명할 수 있다. 이와 같은 부모의 인식이 반영되어 주중과 주말 모두에 있어 과거에 비해 가족 공유 여가 시간에 더 많은 시간과 에너지가 투자되고 있음을 알 수 있다.

두 번째로 주말에 초등 자녀와 함께한 여가시간이 2014년에는 어머니가 많은 반면, 2019년에는 아버지가 더 많은 것으로 나타났다. 어머니가 자녀와 함께한 여가시간 또한 2014년에 비해 2019년에 증가하였지만, 증가폭은 아버지에게서 더 크게 나타났다. 전체 평균이 아닌 행위자 평균을 구체적으로 살펴보면, 자녀와 여가시간을 함께 보낸 사람들 중에서는 주말에 아버지가 자녀와 공유한 여가시간이 어머니의 경우보다 2014년과 2019년 모두 높게 나타났으며, 어머니와 아버지 간의 시간 차이는 2019년에 더 크게 벌어졌다. 반면, 주중에는 2014년과 2019년 모두 어머니가 아버지보다 초등 자녀와 함께한 여가시간이 많았다. 이러한 결과는 먼저, 아버지의 양육참여 및 자녀와 함께 보내는 일상의 중요성에 대한 인식의 증가가 반영된 것으로 알 수 있다. 주말에 아버지들이 자녀와 여가를 즐길 수 있는 시간을 마련하는 것(Hook, 2012; Maume, 2011)을 보여주는 결과이며, 아버지가 여가활동을 할 때 혼자서 여가를 보내는 대신 가족과의 여가를 선택할 것(김소영, 진미정, 2016)이라는 점을 드러냈다. 이는 주말의 경우 가사노동에 대한 남성의 수행시간이 1999년에서 2014년으로 올수록 증가하는 것으로 나타났다는 연구결과(김진욱, 권진, 2017) 및 2004년과 달리 2014년에는 맞벌이 여부가 기혼남성의 가사노동과 자녀 돌봄을 포함하는 무급노동시간을 설명하지 못하였으며, ‘남자는 일, 여자는 가정’이라는 전통적 성별분업을 지지하는 성역할인식은 정반대의 효과를 나타냈다는 연구결과(김진욱, 권진, 2017)와 맥을 같이 하는 결과이기도 하다.

이 시기는 정책적인 측면에서도 아버지의 인식 변화를 위한 교육이 확대되었다. 2016년 추진된 제3차 건강가정 기본계획에서는 남성 대상 맞춤형 교육 등을 통해 남성의 일·가정 양립 실천 강화를 위한 정책이 강조됨에 따라, 2016년 건강가정 지원센터에서는 아버지 교육, 아버지 자조 모임 활성화, 요일 구분 없는 아버지 양육 참여 확대 등 아버지들이 인식 변화를 위한 사업이 강조되었다(이윤진, 2017). 이러한 정책적 시도들이 아버지의 인식 변화가 야기되었을 수 있다. 즉, 시간이 지남에 따라 기혼남성의 가사활동은 근로적인 요인보다 사회적 인식 및 개인의 인식의 영향을 받고 있음을 알 수 있다.

어머니가 주말에 자녀와 여가 시간을 함께 보내는 경우에도 그 지속시간이 아버지보다 더 짧다는 연구 결과는, 어머니가 자녀와 같은 장소에 있더라도 실제로 같은 행위를 하지 않았을 가능성을 시사한다. 초등학생의 주말 공공 및 사설 체육 프로그램 참여가 증가하고 있다는 점을 고려할 때(박명국, 2013), 어머니가 초등 자녀의 여가 활동 장소에 동행하지만 실제 행동은 자녀만 하는 경우를 예로 생각해 볼 수 있다. 주중에 어머니가 아버지보다 초등자녀와 함께하는 여가시간이 많다는 점과 2014년과 2019년에 있어서 이에 대한 변화가 없었다는 점은 주중에는 초등학생 자녀가 어머니와 보내는 일상이 많다는 점을 보여준다. 이는 취업모와 전업모 모두가 양육불안을 높게 경험하며, 스스로의 기상시간 등을 변경하면서 아이와 함께 하는 시간을 늘린다는 점(이재희, 박지희, 2020)과도 연결하여 이해할 수 있다.

하지만 주중에 초등자녀와 함께하는 여가시간에 있어서 어머니와 아버지의 시간 양 차이가 크지 않으며, 주말에 비해 시간 양 자체가 매우 적다. 이는 주말과 달리 주중의 경우, 자녀와 함께 여가시간을 보내기 보다는 식사, 숙제, 학업 등 일상생활을 함께 공유하기 때문이라고 예상된다. 이 연구에서 보여주는 주중과 주말의 가족 공유 여가시간양의 차이는 선행연구에서 기혼남녀의 개인 여가활동 시간에 대한 주중과 주말의 행위자 비율 차이가 없다는 결과(차승은, 2011)와 다소 다른 양상을 보인다는 점에 주목할 필요가 있다. 즉, 개인의 관점에서 본다면 여가시간을 보내는 사람의 비율은 주중과 주말에 큰 차이가 없지만 초등학생 자녀를 둔 부모의 경우 시간압박이 큰 주중에는 개인의 휴식에 초점을 둔 여가 활동을 보내고, 주말에는 개인의 여가를 가족과 함께하는 시간에 투자하는 비율이 높아지는 결과라 해석할 수 있다.

마지막으로, 초등자녀와 함께한 어머니와 아버지의 여가시간에 있어, 2014년에서 2019년도에 증가한 시간에 대한 요인분해 결과, 아버지의 주말 시간 사용과 어머니의 주중 시간 사용 증가를 행위자 비율의 증가가 더 많이 설명하고 있었다. 구체적으로 아버지의 경우, 2014년 주말에 초등 자녀와 함께 여가시간을 보내지 않았던 인구가 2019년 주말에는 초등 자녀와 함께 여가시간을 보낸 비율이 증가하였다. 어머니의 경우에는 2014년 주중에 초등 자녀와 함께 여가시간을 보내지 않았던 인구가 2019년 주중에는 초등 자녀와 함께 여가시간을 보낸 비율이 증가하였다는 것을 알 수 있다. 즉, 2014년에 비해 2019년의 가족 공유 여가 시간이 증가한 것은 기존에 초등 자녀와 함께 여가를 보내던 사람들의 시간이 늘어난 것보다는, 이전에 초등 자녀와 함께 여가를 보내지 않았던 사람들이 새롭게 참여하게 된 것의 영향이 더 크다고 볼 수 있다.

이러한 변화에 발맞춰 초등 자녀와 함께 여가를 보낼 수 있는 시간적, 경제적, 공간적 차원의 지원에 대한 필요성을 보여준다. 초등학교를 다니기 시작하는 학령기 아동은 영유아기에 비해 부모로부터 독립된다고 생각할 수 있으나, 신체, 인지, 정서, 사회성 등 개인의 주요한 발달이 지속적으로 이루어지고 있는 학령기 초기에 부모와 함께 하는 여가시간의 중요성을 사회적으로 강조할 필요가 있다. 이를 위하여 학교차원의 부모교육과 지역 및 국가 차원의 가족 여가 프로그램 개발 및 지원을 진행할 수 있겠다. 미디어가 사회적 배경을 반영하고 실제로 개인의 인식에도 영향을 미침을 알 수 있다는 점에서 미디어와 캠페인을 통해 가족 공유 여가의 중요성을 알릴 수 있다. 특히 아버지의 놀이성이 코로나 시기 아동의 정서적 안정에 기여(Shorer et al., 2021) 했다는 점에서 주중과 주말에 이루어질 수 있는 가족 공유 여가의 양과 질을 지원할 수 있는 방안에 대한 논의가 필요하다. 이를 위해서는 가족 공유 여가활동에 대한 구체적인 항목별 빈도를 파악하는 것과 요구도 조사가 함께 진행되어야 할 것이다. 구체적으로 현재 초등 자녀와 부모 사이에 이루어지는 가족 공유 여가활동은 무엇이며, 더 필요하다고 생각하거나 선호하는 여가활동이 무엇인지 파악하여 개입할 필요가 있다. 거주 지역에 놀이터, 공원, 도서관, 박물관 등 문화 인프라가 마련되어 있을 경우, 부모가 기관에 의존하기보다 유아들과 다양한 활동을 할 기회가 많이 주어졌다는 연구결과(김문정 외, 2018)에서와 같이 문화 인프라와 지역 간 격차에 대한 논의도 이루어져야 한다.

시간은 제한된 자원이라는 점과 늦은 퇴근시간과 통근시간이 가족 공유 시간을 저해하는 주요 원인이라는 선행연구 결과(유재언, 2016)를 토대로 부모와 자녀가 함께 할 수 있는 절대적인 시간을 확보 및 지원하는 것이 중요하다. 현재 육아기 근로시간 단축제도를 기존 만 8세 혹은 초등학교 2학년 이하에서 만 12세 이하 혹은 초등학교 6학년 이하의 자녀로, 육아휴직 포함 최대 3년 사용가능으로 확장하는 것이 논의되고 있다(고용노동부, 2023). 이러한 제도를 부모가 실제로 사용할 수 있도록 장려해야 하며, 이에 대한 장치를 마련할 필요가 있다. 또한 초등학생 자녀가 등교하지 않는 주말 시간에 부모가 자녀와 함께 시간을 보낼 수 있는 물리적 환경 및 문화를 조성하는 것이 뒷받침되어야 한다. ‘노키즈존’이 한국사회 내 아동과 가족에 대한 인식 및 공간의 부족 현상을 보여주는 만큼, 아동들이 다양한 장소에서 가족들과 시간을 함께 보낼 수 있도록 지역사회 내 아동친화 공간 조성 및 인식 변화를 위한 정책적 움직임이 이루어져야 한다.

종합하자면, 이 연구는 사회 문화와 밀접한 관계를 갖고 있는 생활시간을 활용하여 가족과 함께 보내는 여가시간의 중요성에 대한 인식의 증가가 사회의 변화로 이어지고 있음을 확인하였다. 2014년과 2019년 자료를 통해 부모와 초등 자녀가 함께 여가시간을 보낸 경우를 분석 대상으로 선정하여 비교한 결과, 주말과 주중 모두 어머니와 아버지가 자녀와 함께한 여가시간이 증가하였으며, 증가한 아버지의 주말 시간 사용과 어머니의 주중 시간 사용이 행위자 비율의 증가에서 비롯됨을 도출하였다.

이 연구의 제한점과 후속연구를 위한 제언은 다음과 같다. 먼저, 영유아와 청소년에 비해 주목받지 못했던 초등학생의 여가에 대해 살펴보기 위하여 초등 자녀만 있는 가구로 한정하였지만, 초등 자녀와 함께 미취학 자녀 혹은 중·고등, 성인 자녀가 있는 가구를 분석에서 제외하였다는 한계를 가진다. 자녀의 나이 차이가 가족 공유 여가시간 및 형태에 영향을 미칠 수 있기 때문에 후속 연구에서 이를 보완할 필요성을 가진다. 다음으로, 초등학생 아동의 경우 저학년/고학년 등 구체적인 연령이 가족 공유 여가시간에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 아동의 연령에 따른 차이가 나타나는 지도 함께 살펴볼 필요성이 있다. 이때 행위자 간의 인식 차이로 인해 부모와 자녀의 공유 시간에 차이가 발생할 수 있다는 점(권순범 외, 2019a)에서 부모의 인식뿐만 아니라 초등 자녀의 인식을 함께 파악하는 것이 필요할 것이다.

초등학생 자녀를 둔 부모라는 공통점에 중점을 두고 다른 시점의 두 집단을 비교한 것이 이 연구의 핵심이다. 다만, 개인 특성을 통제하지 못하였다는 제한점을 가진다. 가령, 부모의 맞벌이 비율에 있어서 2014년과 2019년의 차이가 나타나지 않았지만 근무형태가 다양할 수 있다는 점, 특히 주중과 주말의 구분이 부모에게는 경우에 따라 다양할 수 있다는 점에서 후속연구를 통해 부모의 구체적인 근로시간을 함께 살펴볼 필요가 있다. 또한, 부모 모두와 함께하는 경우와 부, 모와 각각 시간을 보내는 경우가 인식이 다를 수 있다는 점에서 후속 연구에서 이를 살펴볼 필요가 있다. 한편, 이 연구는 초등학생 자녀를 둔 부모를 분석 대상자로 하기 위해 20세 이상 60세 미만의 기혼 가구주와 그 배우자로 한정하여 부모의 응답을 살펴보았으며, 3세대 가구인 경우, 같은 연령 기준을 적용하여 초등학생 자녀의 부모로 추론되는 대상자만을 포함하였다. 하지만 부모가 아닌 조부모가 포함되었을 가능성이 있다.

생활시간조사는 5년 간격으로 공개되고 있다. 이 연구는 연구시점에서 가장 최근까지 공개된 자료인 2014년과 2019년 자료를 활용하여 비교하였으나, 코로나19 맥락이 반영되었을 2024년 자료가 공개된다면 함께 비교해 보는 것이 코로나19 이후의 상황 및 시간이 더 흐른 후 현재의 모습을 보여줄 것이라고 생각한다. 끝으로 시간 조사 연구 결과를 더 심층적으로 이해하고 실용적인 측면을 강화하기 위해서는 부모와 자녀가 함께 보내는 시간의 내용을 세부적으로 분석할 필요가 있다. 예를 들어, 이 연구에서 나타난 어머니가 주말에 자녀와 여가 시간을 함께 보내는 경우에도 그 지속시간이 아버지보다 더 짧다는 연구 결과에 대해, 구체적인 활동 내용을 파악할 수 있다면 이러한 차이에 대한 이해를 더욱 깊게 할 수 있을 것이다.

이러한 제한점에도 불구하고, 이 연구는 다음과 같은 의의를 가진다. 초등학생의 여가 생활은 개인의 자아실현과 생활만족도에 기여하고 올바른 인성과 가치관을 지닌 사회구성원이 되기 위한 요인이 된다. 이 연구는 초등학생의 여가시간에 주목하여 생활시간조사 자료를 재구성하고 부모와 초등 자녀가 함께한 여가시간의 2014년과 2019년의 변화 양상을 행위자 평균 요인과 행위자 비율 요인에 주목하여 밝혀냈다. 이를 통해 가족 공유 여가시간을 지원하기 위한 방안을 논의하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. 구체적으로, 이 연구는 부모의 성별에 따른 자녀와의 시간사용 패턴 차이에 대한 연구의 기반을 마련하였다. 특히 아버지의 가족 공유 여가 시간에 주목하여 일-가정 양립을 지원하기 위한 직장과 사회의 역할이 필요함을 제언한다. 또한, 가족 공유 여가시간이 초등 자녀와 가족에게 미치는 긍정적인 영향과 중요성에 대한 사회적 관심의 증대로 부모의 시간 사용이 변화하고 있음을 확인하였다. 이에 따라 가족들이 같은 공간에 머무르는 시간을 넘어, 활동을 함께 하는 시간의 변화 양상을 지원하기 위한 방안이 필요하다. 따라서 가족 공유 시간의 질적 향상을 위한 프로그램 개발 및 지원 정책의 필요성을 시사하며, 특히 가족이 함께 시간을 보낼 수 있는 인프라를 마련하고 부모-자녀 간 상호작용을 도울 수 있는 정보를 개발하고 제공할 것을 제언한다.

References

-

강형길, 이은순(2019). 초등학생 고학년의 여가라이프스타일이 스마트폰 의존도에 미치는 영향. 한국여가레크리에이션학회지, 43(2), 93-104.

[https://doi.org/10.26446/kjlrp.2019.6.43.2.93]

- 고용노동부(2023. 10). 육아 친화적 근로환경 조성을 위한 육아기 근로시간 단축 자녀 나이 확대 등 추진. https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15630, 에서 인출.

- 고용노동부(2024. 4). 고용형태별근로실태조사. https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=16508, 에서 인출.

- 김난도, 전미영, 이향은, 이준영, 김서영, 최지혜, . . . 서유현(2018). 트렌드 코리아 2018. 서울: 미래의 창.

- 권순범(2015). 취업 여부에 따른 어머니의 미취학자녀 돌봄시간 사용양태: 단독주행동, 동시주행동, 동시부행동을 기준으로. 서울대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

권순범, 김혜중, 소효종(2019a). 부부가 함께 자녀를 돌보는 시간은 얼마나 되는가?: 영아자녀를 둔 맞벌이 부부와 외벌이 부부의 부부공유 돌봄시간 비교. 가정과삶의질연구, 37(2), 103-110.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2019.37.2.103]

- 권순범, 배한진, 진미정(2019b). 시간일지와 미디어일지의 비교를 통한 청소년의 ICTs 미디어 이용시간 측정. 조사연구, 20(2), 61-83.

-

김경식, 이연주, 한승진, 한승백(2019). 빅데이터를 활용한 여가트렌드 분석. 한국여가레크리에이션학회지, 43(1), 25-41.

[https://doi.org/10.26446/kjlrp.2019.3.43.1.25]

-

김문정, 이예진, 도남희(2018). 만 6세(만 5세반) 유아의 시간사용 유형화 연구. 아동과 권리, 22(2), 261-278.

[https://doi.org/10.21459/kccr.2018.22.2.261]

-

김소영, 진미정(2016). 부모의 미취학자녀 돌봄시간 관련요인 변화와 가족정책에의 함의. 가정과삶의질연구, 34(5), 1-19.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2016.34.5.1]

- 김영지, 유설희, 이민희, 김진호(2016). 한국 아동·청소년 인권실태 연구Ⅵ : 총괄보고서. 세종: 한국청소년정책연구원.

- 김은미, 최명구(2007). 청소년의 여가활동과 행복과의 관계. 아동교육, 16(1), 155-171.

-

김진욱, 권진(2017). 한국 기혼남성의 무급노동 시간에 대한 연구: 생활시간조사 1999년~2014년 데이터를 중심으로. 한국사회복지조사연구, 55, 181-215.

[https://doi.org/10.17997/SWRY.55.1.7]

-

김효림, 전익기(2018). 텍스트 마이닝 기법을 활용한 여가활동 키워드 분석. 한국여가레크리에이션학회지, 42(3), 59-69.

[https://doi.org/10.26446/kjlrp.2018.9.42.3.59]

- 남기성, 김희재(2005). 취업자의 시간대별 행위자비율 변화에 대한 연구. Journal of The Korean Data Analysis Society, 7(6), 2081-2092.

-

박명국(2013). 주말체육참여 초등학생의 참여 동기와 운동 몰입, 자기 효능감 및 학교생활만족의 관계. 한국사회체육학회지, 51(1), 435-448.

[https://doi.org/10.51979/KSSLS.2013.02.51.435]

- 박영신, 김의철, 박선영(2013). 성인이 지각한 행복의 수준과 요인: 가정, 직장, 여가생활을 중심으로. 인간발달연구, 20(2), 153-184.

-

배희분, 옥선화(2015). 중학생의 부모를 위한 가족식사교육프로그램이 부모자녀 의사소통 및 부모효능감에 미치는 효과. 가족과 문화, 27(3), 153-190.

[https://doi.org/10.21478/family.27.3.201509.006]

- 배희분, 옥선화, 양경선, Grace H. Chung(2013). 가족식사 빈도가 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향: 부모와의 의사소통의 매개효과 검증. 청소년학연구, 20(4), 125-149.

- 법제처(2024). 국민여가활성화기본법 제14조. https://www.law.go.kr/법령/국민여가활성화기본법, 에서 인출.

- 손애리(2000). 시간연구의 특성과 ‘생활시간조사’ 개발 과정. 조사연구, 1(1), 135-148.

- 안수미, 이기영, 이승미(2013). 아버지의 자녀양육참여와 자녀양육시간. 한국가족자원경영학회지, 17(2), 93-119.

- 유재언(2016). 대한민국 근로자들의 평일 저녁가족공유시간 영향요인: 요일별 퇴근시각, 귀가시각, 통근시간을 중심으로. 가족과 문화, 28(3), 32-59.

- 윤소영(2009). 가족여가 활성화를 위한 정책방안. 한국가정관리학회지, 27(4), 189-201.

- 윤소영, 정유희(2003). 핵가족 부부의 가족여가활동시간에 관한 연구: 자녀 학령기 가족을 중심으로. 여가학연구, 1(1), 79-95.

- 이나련(2014). 삶의 질 향상을 위한 가족친화적 여가 활성화 방안 모색. 경기: 경기도가족여성연구원.

- 이연숙, 김외숙, 이기영, 조희금, 이승미, 김하늬, 한영선(2012). 가족공유 여가시간 및 결정요인: 부부, 미취학자녀, 그 외 가족 및 친척을 중심으로. 한국가족자원경영학회지, 16(1), 199-227.

- 이윤진(2017). 아버지 양육지원 실태와 양육역량 증진방안. 서울: 육아정책연구소.

-

이재완, 강혜진(2018). 워라밸과 삶의 만족: 세대 간 차이를 중심으로. 지방정부연구, 22(3), 267-291.

[https://doi.org/10.20484/klog.22.3.11]

-

이재희, 박지희(2020). 초등학생 자녀를 둔 취업모와 전업모의 양육불안. 문화기술의 융합, 6(3), 211-216.

[https://doi.org/10.17703/JCCT.2020.6.3.211]

- 이종원, 황진구, 모상현, 정은주, 강현철, 한영근, . . . 이영화(2014). 한국아동·청소년패널조사Ⅴ: 사업보고서. 세종: 한국청소년정책연구원.

-

이지연, 그레이스정(2015). 어떤 부부가 함께 여가시간을 보내는가?: 부부공유여가시간의 현황과 부부관계의 질에 관한 탐색. 한국가정관리학회지, 33(2), 149-164.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2015.33.2.149]

-

이현아, 최인숙(2013). 가족식사 및 가족기능이 초기 청소년의 학교적응에 미치는 영향. 한국가정관리학회지, 31(3), 1-13.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2013.31.3.001]

- 조윤경(2014). 한국 사회의 구조적 변동과 아버지 양육의 변화. 한국융합인문학, 2(1), 83-112.

- 지영숙, 이태진, 김선미, 전희정, 최보아(1999). 가족여가의 생활적 의미 연구. 한국가족자원경영학회지, 3(1), 83-94.

- 진미정, 이윤주(2010). 어머니의 취업에 따른 영유아기 아동의 생활시간 양태. 대한가정학회지, 48(6), 43-56.

- 차승은(2011). 노동시간에 따른 시간압박과 여가제약: 건강행동의 선택 혹은 희생?. 한국인구학, 34(2), 65-90.

-

차승은(2017). 여가시간, 얼마나 움직이십니까?: 여가시간에 이루어지는 성인의 신체활동 수준 분석. 여가학연구, 15(1), 1-24.

[https://doi.org/10.22879/slos.2017.15.1.1]

- 통계청(2015). 2014년 생활시간조사 결과. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060100&bid=220&tag=&act=view&list_no=346875&ref_bid=218,219,220,10820,11815,11895,11816,208, 에서 인출.

- 통계청(2020). 2019년 생활시간조사 결과. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060400&bid=220&act=view&list_no=384161, 에서 인출.

- 통계청(2024a). 인구총조사. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301020200&bid=203, 에서 인출.

- 통계청(2024b). 생활시간조사 통계개요. https://www.k-stat.go.kr/metasvc/msba100/statsdcdta?statsConfmNo=101052, 에서 인출.

- 한희정(2014). 육아 리얼리티 프로그램의 수용과 부성경험: <아빠! 어디가?>(MBC)의 대학생 수용자를 중심으로. 커뮤니케이션학 연구, 22(1), 145-170.

- 홍성화(2003). 가족단위 여가활동 참여가 가족기능에 미치는 영향: 주5일 근무제 실시집단을 중심으로. 여가학연구, 1(2), 57-71.

- 황옥경, 한유미, 김정화, 양효현(2015). 권리로서의 놀이와 여가에 대한 아동의 인식과 행복감의 관계. 아동과 권리, 19(4), 755-774.

-

Bryant, W. K., & Wang, Y. (1990). Time together, time apart: An analysis of wives’ solitary time and shared time with spouses. Lifestyles: Family and Economic Issues, 11(1), 89-119.

[https://doi.org/10.1007/BF00986943]

-

Daly, K. J. (2001). Deconstructing family time: From ideology to lived experience. Journal of Marriage and Family, 63(2), 283-294.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00283.x]

-

Franko, D. L., Thompson, D., Affenito, S. G., Barton, B. A., & Striegel-Moore, R. H. (2008). What mediates the relationship between family meals and adolescent health issues?. Health Psychology 27(2, Supple), S109-S117.

[https://doi.org/10.1037/0278-6133.27.2(Suppl.).S109]

- Hook, J. L. (2012). Working on the weekend: Fathers’ time with family in the United Kingdom. Journal of Marriage and Family, 74(4), 631-642. https:/doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.00986.x

- Kapur, A., & Bhat, C. (2007). Modeling adults’ weekend day-time use by activity purpose and accompaniment arrangement. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2021(1), 18-27. https:/doi.org/10.3141/2021-03

- Leversen, I., Danielsen, A. G., Birkeland, M. S., & Samdal, O. (2012). Basic psychological need satisfaction in leisure activities and adolescents’ life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 41, 1588-1599. https:/doi.org/10.1007/s10964-012-9776-5

-

Mattingly, M. J., & Bianchi, S. (2003). Gender difference in quantity and quality of free time: The U.S. experience. Social Forces, 81(3), 999-1030.

[https://doi.org/10.1353/sof.2003.0036]

-

Maume, D. J. (2011). Reconsidering the temporal increase in fathers’ time with children. Journal of Family and Economic Issues, 32(3), 411-423.

[https://doi.org/10.1007/s10834-010-9227-y]

-

Shaw, S. (2008). Family leisure and changing ideologies on parenthood. Sociology Compass, 2(2), 688-703.

[https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2007.00076.x]

-

Shorer, M., Fennig, S., Apter, A., & Peleg, T. P. (2021). Involvement in litigation in children with PTSD following motor vehicle accident: Associations with emotional distress and treatment outcomes. International Journal of Law and Psychiatry, 77, 101711.

[https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2021.101711]