아동이 지각한 부모와의 의사소통이 아동의 행복감에 미치는 영향: 회복탄력성의 매개효과

초록

본 연구는 아동이 행복하고 활기찬 삶을 살아가는데 중요한 환경요인인 부모와의 의사소통과 개인의 심리내적 요인인 회복탄력성이 아동의 행복감을 높이는 구조적인 관계를 알아보고자, 부모와의 의사소통과 아동의 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과가 있는지를 검증하였다. 광주광역시 소재 초등학교 4, 5, 6학년 아동 260명으로부터 수집한 자료를 분석에 사용하였다. 주요 측정도구로 초등학교 행복감 측정도구(이정화, 2005), 부모-자녀 의사소통척도(양현아, 박영애, 2004)와 Reivich & Shatte (2003)의 회복탄력성 척도를 초등학생용으로 수정한 박철현(2018)의 척도를 사용하였다. 주요 분석으로 SPSS를 사용하여 기술통계 및 t-test를 수행하였고, Process Macro V 4.2로 경로분석을 실시하였다. 본 연구의 결과는 첫째, 아동의 행복감은 중간점수(3점)보다 비교적 높게 나타났다. 부모와의 의사소통은 개방형의사소통이 문제형의사소통보다 높게 나타났고, 회복탄력성은 중간점수(3점)보다 조금 높았다. 둘째, 부모에 따라 개방형 의사소통에서 어머니와의 개방형의사소통이 아버지와의 개방형의사소통보다 높게 나타났다. 셋째, 세 변인 간의 상관관계에서 행복감과 회복탄력성 모두 어머니와의 개방형 의사소통에서 가장 높은 정적 상관을 보였으며, 행복감에 있어 어머니와의 개방형 의사소통이 아버지와의 개방형 의사소통보다 높은 정적 상관을 보인 반면, 아버지와의 문제형 의사소통은 어머니와의 문제형 의사소통보다 행복감과 더 높은 부적 상관을 보였다. 넷째, 부모와의 의사소통과 아동의 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 살펴본 결과, 부모의 성과 의사소통 유형과의 조합에 따른 모든 분석에서 통계적으로 유의한 부분매개효과가 발견되었다. 따라서 아동의 행복감을 향상시키기 위해 아버지 및 어머니와의 개방형 의사소통을 확대하고 문제형 의사소통을 줄이는 노력 이상으로 학교 및 다양한 교육기관에서 회복탄력성 프로그램을 제공함으로써 아동의 회복탄력성을 증진시키는 것에 집중할 필요가 있겠다.

Abstract

This study examined whether there is a mediating effect of resilience in the relationship between children's perceived communication with parents and children's happiness. Data were collected from 260 children in grades 4, 5, and 6 from elementary schools in Gwangju, South Korea. Measurement tools included the Elementary School Happiness Scale (Lee Jung-Hwa, 2005), the Parent-Child Communication Scale (Yang Hyun-Ah & Park Young-Ae, 2004), and the Resilience Scale modified by Park Chul-Hyun (2018) based on Reivich & Shatte (2003). The main analysis involved performing descriptive statistics and t-tests using SPSS, and conducting path analysis with Process Macro V 4.2. The summary of the study results is as follows. Children's happiness was higher than the midpoint score, open communication with parents was higher than problematic communication, and resilience was slightly higher than the midpoint score. Open communication with mothers was higher than with fathers, and the strongest positive correlation between happiness and resilience was found in open communication with mothers. Problematic communication with fathers showed a stronger negative correlation with happiness compared to mothers. Resilience demonstrated partial mediating effects in all analyses. Therefore, in order to improve children’s happiness, it is suggested to not only expand open communication with fathers and mothers and reduce problematic communication, but also to improve children’s resilience by providing resilience programs in schools and various education institutes.

Keywords:

Happiness, Open Communication with Parents, Problematic Communication with Parents, Resilience키워드:

행복감, 부모와의 개방형 의사소통, 부모와의 문제형 의사소통, 회복탄력성I. 서론

행복한 삶에 대한 욕구는 모든 사람들이 바라는 보편적 욕구라는 점에서 아동 역시 행복을 추구하고 누릴 권리를 가진다. 아동기에 경험한 행복은 청소년기와 성인기의 발달에 기초가 되며, 성인이 된 이후에도 그 기본 바탕이 지속적으로 유지가 되어 노년기까지 건강하고 행복한 삶을 살아가는 데에 중요한 자산이 된다(장예원, 2023; 정은우, 2019). 그러나 아동기 행복감의 중요성과 달리 우리나라 아동의 행복감은 매우 낮은 수준이다. 초록우산 어린이재단의 2023년 아동행복지수 생활시간조사 결과에 의하면, 우리나라의 2023년 아동행복지수는 1.66점으로 2022년(1.70점) 및 2021년(1.68점)과 비교하여 가장 낮은 수치를 보인다(초록우산 어린이재단 아동복지연구소, 2023). 또한 세이브더칠드런의 ‘2021년 한국 아동의 삶의 질’ 국제 심포지엄 보고서에서 우리나라 아동의 행복지수는 10점 만점에 8.41점이었는데, 이 점수는 국제아동삶의질조사(ISCWeB)에 참여한 35개국의 나라들과 비교할 때 최하위권인 31위에 해당한다(세이브더칠드런, 2021). 이러한 결과는 연세대학교 사회발전연구소에서 발표한 한국 어린이·청소년 행복지수 국제비교연구 조사결과 보고서(2021)에서도 유사하게 나타난다. 해당 보고서에서 우리나라 어린이·청소년의 ‘주관적 행복지수’의 표준점수는 79.5점으로 OECD 22개 국가 중 최하위를 기록했으며, 세부지표 중 주관적 건강과 삶의 만족이 최하위로 나타났다(연세대사회발전연구소, 2021). 이러한 자료는 아동의 행복감을 높이기 위한 근본적인 관심과 대책이 필요함을 시사한다.

행복에 관한 연구는 21세기에 접어들어 Seligman과 Csikszentmihalyi(2000)의 긍정심리학이 주목받기 시작하면서 체계적인 학문적 접근이 이루어졌다(권석만, 2003). 행복에 관한 기존 연구들은 행복에 영향을 미치는 요인들을 분석하였는데, 이들 연구에 의하면 아동의 행복에 영향을 미치는 요인은 크게 환경적인 요인과 아동의 심리내적인 요인으로 구분할 수 있다. 아동기의 긍정적 가족관계가 성인이 된 이후의 행복감에까지 영향을 미친다는 보고(Ramos et al., 2022)는 가족환경의 중요성을 보여준다. 특히 부모는 아동의 정서적, 사회적, 언어적, 인지적, 신체적인 발달의 원천이 되는 주요인물이라는 점에서 아동의 행복감 발달과 가장 밀접한 관계가 있으며(Diener & Diener, 2008; Saphire-Bernstein & Taylor, 2013), 실제로 많은 선행연구들은 부모와의 상호작용이 아동의 행복감에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 보고된다(안윤미, 2012; 윤기영, 2002; 조성연 외, 2009; Schofield et al., 2014; van Wel et al., 2000). 부모와의 상호작용은 주로 의사소통을 통해 이루어진다. 의사소통의 유형은 방식이나 기능 면에서 다양하게 구분되고는 있으나 크게 순기능적인 의사소통(개방형, 긍정적 의사소통)과 역기능적 의사소통(문제형, 폐쇄형, 부정적 의사소통)으로 분류할 수 있다. 선행연구에 따르면, 부모와의 의사소통이 개방적일수록 자녀의 학교생활 적응과 또래관계, 자신감, 자기통제력, 삶의 만족도에 긍정적인 영향을 미치는 반면, 부모와 문제형 의사소통을 할수록 자녀는 학교생활 및 친구와의 적응문제, 삶의 만족도 등에 부정적인 영향을 미친다(김대원, 양혜진, 2005; 김태선, 2017; 조성연 외 2011; 채경선, 황현주, 2014). 또한 아동기는 부모와의 의사소통이 활발히 이뤄지는 시기로, 부모가 자녀와 지지와 격려, 수용적인 대화를 많이 하고 자녀의 감정표현을 적극 수용한다면 자녀의 행복감에 더 많은 영향을 미칠 수 있다(박정은 외, 2019; 채경선, 황현주, 2014). 더욱이 초등학교 고학년은 중학교 진학을 앞두고 고민과 갈등을 경험하며 부모에 대한 순종과 반항, 의존과 독립의 상반된 감정을 느끼는 시기라는 점에서 부모들은 자녀가 자신의 문제에 대해 이야기 할 수 있도록 기회를 주고 경청과 공감을 통해 효과적인 의사소통을 발휘해야 하는 시기이다(김연화, 2007).

아동의 행복에 영향을 주는 환경으로서의 부모요인을 살펴볼 때, 어머니와 아버지가 아동발달에 있어 다소 다른 영향력을 행사한다는 점(곽희선, 김수정, 2024; 김선경, 2004; 이정순, 2003)에 주목할 필요가 있다. 이는 의사소통 역시 아버지와 어머니로 구분하여 살펴볼 필요성을 제기한다. 선행연구들에 의하면, 어머니와 자녀의 의사소통은 자녀의 인격발달에 중요한 역할을 하여 어머니와의 의사소통에 따라 자녀는 정서적인 안정감을 느끼기도 하고 되려 긴장을 유발하여 심리적인 갈등이 심화될 수도 있어 자녀의 성장과 사회화 과정에 중요한 의미를 갖는다(전정미, 유미숙, 2006). 반면, 아버지와의 의사소통은 아동의 사회성 발달 및 자녀의 성역할, 지적 발달을 증진시켜 어머니와는 다른 관점에서 자녀의 발달에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고된다(김선경, 2004; 이정순, 2003). 이에 본 연구에서는 아동이 지각하는 어머니와의 의사소통, 아버지와의 의사소통 수준에 차이가 있는지를 살펴보고, 어머니 및 아버지와의 의사소통이 행복감에 각각 어떠한 영향을 미치는지 분석하고자 한다.

행복은 외부환경으로부터 전적으로 주어지는 것이 아닌 개인 스스로 만들어나가고 발견시키는 것이므로 개인의 심리내적 특성 또한 행복감에 큰 영향을 미친다(권석만, 2003). 이러한 요인에는 성격, 낙관성, 자기수용, 자기존중감, 정서지능, 자아탄력성, 자기효능감 및 회복탄력성 등이 있다(안윤미, 2012; 유지안, 2018). 심리내적 요인 중 회복탄력성은 스트레스 상황에서 오는 역경이나 어려움을 극복하고 다시 적응하는 능력을 의미한다. Seligman과 Csikszentmihalyi(2000)은 회복탄력성을 키우는 것을 통해 개인의 행복감을 증진할 수 있다고 주장하였다. 김주환(2019) 또한 아동과 청소년들이 행복하고 활기찬 삶을 살아가려면 무슨 일이 있더라도 잘 이겨낼 수 있다는 자신감과 더불어 회복탄력성을 꼭 키워야한다고 언급하였다. 회복탄력성의 발달은 아동의 스트레스를 예방하고 극복하는 능력을 키워 아동기 발달 과업의 성공적인 완수는 물론 청소년기와 성인기의 행복한 삶의 원천을 만들어 줄 수 있다(강남욱, 2012). 회복탄력성은 어린 시절부터 학습을 통해 향상시킬 수 있으며, 대다수의 아동들은 회복탄력성을 발달시킬 수 있는 잠재능력을 지니고 있다(권석만, 2003). 현대사회의 아동과 청소년들은 자신의 의지와 관계없이 많은 변화와 외부적 압력을 받아들여야 하며, 이 과정에서 아이들은 무수한 좌절과 스트레스를 경험하게 된다. 특히 초등학교 고학년의 아동은 2차 성징으로 신체적 변화가 시작되며 입시에 대한 경쟁이 본격화하는 시기에 있기 때문에 신체적, 정신적, 사회적으로 적지 않은 스트레스를 받게 된다(권수현, 2020; 류금란, 최은실, 2017; 박주영, 2012). 따라서 초등학교 4, 5, 6학년 아동들의 경우, 이러한 변화를 받아들이고 좌절과 시련을 극복하는 힘으로서의 회복탄력성이 다른 시기에 비해 더욱 필요하고 중요한 심리적 특성이라고 할 수 있다. 아동의 회복탄력성과 행복감 간의 관계에 대한 경험적 연구를 살펴보면, 최애리(2021)는 코로나19 팬데믹 전후를 비교하면서 팬데믹 이전보다 이후에 회복탄력성이 행복감에 미치는 영향력이 증가하였다고 보고하였다. 다른 선행연구에서도 아동의 회복탄력성이 높을수록 행복감이 높게 나타났으며(문명, 2018; 이청, 문혁준, 2016), 회복탄력성이 높은 아동은 스트레스를 경험했을 때 긍정적이고 유연한 대처행동을 보이고 적극적으로 대처한다고 하였다(임소라, 2019). 따라서 사회적으로 많은 변화와 압력을 경험하는 사춘기가 시작되는 시기의 아동에게 회복탄력성을 기르는 것은 중요하며 이에 대한 더 많은 관심과 연구가 요구된다. 그럼에도 불구하고 회복탄력성과 관련된 기존 선행연구들은 주로 성인과 중고등학생을 대상으로 하는 연구가 대부분이며 초등학생을 대상으로 하는 연구는 다소 부족한 실정이다(장예원, 2023). 이에 본 연구에서는 초등학교 4, 5, 6학년을 대상으로 아동의 행복감에 영향을 미치는 변인을 분석함에 있어 회복탄력성의 영향을 함께 살펴보고자 한다.

한편, 부모와의 의사소통과 회복탄력성의 관계를 설명한 연구에서는 부모와의 긍정적 관계와 가족 간의 건전한 의사소통이 아동의 탄력성을 긍정적으로 기능하도록 한다고 설명한다(Schofield et al., 2014). 구체적으로, 부모와의 의사소통이 개방적일수록 회복탄력성은 높고 문제형 의사소통일수록 회복탄력성이 낮은 것으로 보고된다(이종화, 문영희, 2022; 이현미, 2016). 김혜미(2016)는 초등학교 5, 6학년을 대상으로 부모-자녀 간 의사소통과 스트레스 대처행동, 탄력성의 관계를 살펴보았다. 그 결과, 부모-자녀 간에 개방적이고 긍정적인 의사소통이 이뤄지면 아동의 탄력성이 높아지고 스트레스 상황에서 적극적인 대처와 사회지지 추구적인 대처행동을 하는 경향이 높아지는 것으로 나타났다. 이 밖에도 청소년을 대상으로 한 김세은(2014)의 연구에서 회복탄력성은 부모와의 개방형 의사소통과는 정적 상관을, 폐쇄형 의사소통과는 부적 상관을 보였다. 또한 회복탄력성은 우울에 대한 폐쇄적 의사소통의 영향력을 조절하는 것으로 나타났다. 흥미롭게 부모와의 의사소통이 회복탄력성에 미치는 영향을 분석함에 있어 아버지와 어머니를 구분하여 비교한 연구(이종화, 문영희, 2022)도 찾아볼 수 있다. 이 연구에 의하면, 어머니와의 의사소통 점수는 아버지와의 의사소통 점수보다 높았지만, 아버지와의 의사소통만이 자녀의 회복탄력성에 영향을 미치는 것으로 나타나 부와 모에 따른 차이를 보였다. 이처럼 부모-자녀 간의 의사소통과 아동의 회복탄력성에 관한 연구들은 의사소통 유형에 따른 결과의 방향성 면에서 대개 일관된 결과를 보고한다. 그러나 회복탄력성에 대한 아버지와 어머니 의사소통 영향의 차이에 대한 연구는 많지 않으며, 특히 초등학생을 대상으로 하는 연구는 더욱 미비하다. 이에 본 연구에서는 초등학생을 대상으로 아버지와의 의시소통, 그리고 어머니와의 의사소통이 회복탄력성과 어떠한 관계가 있는지 분석해보고자 한다.

선행연구들을 요약하면, 아동의 행복감은 부모와 자녀 간 의사소통과 회복탄력성의 영향을 받을 것으로 예측된다. 행복감은 단일 요인의 영향으로만 결정되는 것이 아닌 다양한 요인들의 영향을 받는다. 이러한 점에서 아동의 행복감 영향요인으로 환경 변인인 부모와의 의사소통 유형과 아동의 심리내적 변인인 회복탄력성을 함께 살펴보는 것은 아동발달에서 개인의 특성은 물론, 아동과 상호작용하는 환경의 중요성을 강조하는 생태학적 관점을 확인하게 한다. 뿐만 아니라 행복이 개인의 심리내적 성향과 외적 환경의 복합적 영향에 의해 형성된다는 통합적 이론의 관점을 취한다는 점에서 행복에 대한 보다 포괄적인 경험적 증거를 제공할 수 있다. 그러나 기존의 연구들 중 아동의 행복감에 대한 부모와의 의사소통 및 회복탄력성의 영향을 함께 분석한 경우는 많지 않다. 더욱이 이들 세 변인 간의 관계를 분석한 경우는 쉽게 찾아보기 어렵다. 앞서 제시한 부모와의 의사소통이 아동의 행복감과 회복탄력성에 미치는 영향, 그리고 회복탄력성이 행복감에 미치는 영향에 대한 연구결과를 종합할 때, 부모와의 의사소통, 아동의 회복탄력성 및 행복감 세 변인 간 관계를 추론해 볼 수 있다. 즉, 부모와의 의사소통과 회복탄력성은 아동의 행복감에 직접 영향을 미치며, 동시에 부모와의 의사소통이 아동의 회복탄력성에 영향을 미침으로써 회복탄력성을 매개로 행복감에 간접적인 영향을 미칠 수도 있다는 것이다. 실제로 배보미(2018)는 초등학생 5, 6학년을 대상으로 아버지와의 의사소통과 행복감의 관계에서 자아탄력성의 매개효과를 연구하였다. 그 결과, 자아탄력성은 아버지와의 의사소통이 행복감에 영향을 미치는 데 있어 부분매개 역할을 하는 것으로 나타나 세 변인 간의 관계를 경험적으로 확인할 수 있었다. 그러나 해당 연구는 아버지만을 대상으로 연구하였다는 제한점이 있다. 자아탄력성은 초등학교 4, 5, 6학년을 대상으로 부모와의 의사소통, 회복탄력성이 행복감에 미치는 영향을 분석한 연구(장예원, 2023)가 존재하나, 이 연구는 행복감에 대한 의사소통 및 회복탄력성의 상대적 영향력을 분석하였을 뿐 세 변인간의 관계를 파악하지는 않았다.

이에 본 연구는 초등학교 4, 5, 6학년 아동을 대상으로 부모와의 의사소통과 아동의 회복탄력성, 행복감의 관계를 분석하고자 한다. 즉, 부모와 자녀 간의 의사소통 행위가 아동의 행복감이라는 내적 만족감에 영향을 미치는 과정에서 직접 영향을 미칠 뿐만 아니라 아동의 심리내적 요인인 회복탄력성을 매개로 간접적으로도 아동의 행복감에 영향을 주는지의 변인 간 관계적 메카이즘을 살펴보고자 한다. 본 연구는 부모와의 의사소통 유형과 아동의 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 분석함으로써 아동의 행복감에 대한 관련 변인의 이해도를 높이고 아동의 행복감을 향상시킬 수 있는 실제적이고 구체적인 제언을 제공하고자 한다.

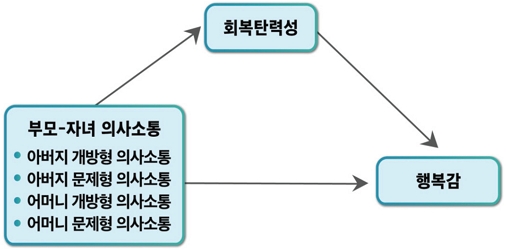

본 연구에서 설정한 연구문제는 다음과 같으며, 연구모형은 <그림 1>과 같다.

- 연구문제 1. 아동이 지각한 부모와의 의사소통은 아버지, 어머니 대상에 따라 차이가 있는가?

- 연구문제 2. 사회인구학적 변인 및 부모-자녀 의사소통, 회복탄력성, 행복감 간의 상관관계는 어떠한가?

- 연구문제 3. 부모-자녀 의사소통과 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과는 어떠한가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구의 대상자는 초등학교 4, 5, 6학년 학생으로, 260명의 아동이 참여하였다. 연구대상을 초등학교 4, 5, 6학년으로 선정한 이유는 사춘기 및 학업적 부담이 나타나는 시기라는 점에서 그들의 행복감, 부모와의 의사소통, 회복탄력성에 대한 탐구가 필요하기 때문이다. 뿐만 아니라 해당 연령대 아동의 경우 Piaget의 발달 단계 상 구체적 조작기에 머물러 있어 자신과 타인에 대한 지각이 가능하고 설문에 응답할 만큼 인지능력이 충분히 발달되어 자기보고식 검사를 객관적으로 이해할 수 있을 것으로 판단되기 때문이다.

연구대상자의 일반적인 특성은 <표 1>과 같다. 먼저 연구대상자의 성별 분포를 보면, 남아가 126명(48.5%), 여아가 134명(51.5%)으로 여아의 비율이 상대적으로 다소 높았다. 학년의 경우, 4학년 81명(31.2%), 5학년 104명(40.0%), 6학년 75명(28.8%)으로 5학년의 비율이 가장 높았다. 부모의 맞벌이 여부의 경우, 외벌이 61명(23.5%), 맞벌이 179명(68.8%)으로 맞벌이의 비율이 3배 가까이 높게 나타났다.

2. 측정도구

아동의 행복감을 측정하기 위해 ‘초등학교 행복감 측정도구’를 개발한 이정화(2005)의 척도를 사용하였다. 척도는 총 30문항으로, 행복감을 객관적으로 측정할 수 있도록 ‘가정환경(11문항)’, ‘자아특성(8문항)’, ‘능력(6문항)’, ‘대인관계(5문항)’의 4가지 하위요인으로 구성되어 있다. 각 하위요인별로 문항의 예를 살펴보면 다음과 같다. 가정환경에는 ‘나의 가정은 화목하다.’가, 자아특성에는 ‘나는 뭐든지 최선을 다한다.’가, 능력에는 ‘나는 똑똑하다.’가, 대인관계에는 ‘나는 고민을 들어 줄 친구가 있다.’가 포함된다. 해당 척도는 5점 Likert 척도를 사용하여 ‘전혀 아니다(1점)’, ‘아닌 편이다(2점)’, ‘보통이다(3점)’, ‘그런 편이다(4점)’, ‘매우 그렇다(5점)’ 등으로 평정하도록 하였다. 점수가 높을수록 각 요인관련 행복감이 높은 것으로 해석하며, 해당 척도의 신뢰도(Cronbach's α 계수)는 하위영역의 경우 .83~.90로 나타났고 전체 30 문항의 신뢰도는 .95였다.

부모와의 의사소통에 대해 알아보기 위하여 Barnes와 Olson(1982)의 청소년 대상 부모-자녀 의사소통척도(Parent Adolescence Communication Inventory; PACI)를 양현아와 박영애(2004)가 아동에게 적합하게 수정·보완한 척도를 사용하였다. 부모와의 의사소통척도는 총 20문항으로 구성되어 있으며, ‘개방형 의사소통(10문항)’, ‘문제형 의사소통(10문항)’의 2가지 하위영역을 포함한다. ‘개방형 의사소통’은 부모와의 의사소통에 있어 자녀가 자신의 의사를 부모에게 자유롭게 표현할 수 있는지에 대한 긍정적인 측면을 측정하고, ‘문제형 의사소통’은 자녀와 부모의 상호작용이 잘 이뤄지지 않아 의사소통이 원활하지 않고 폐쇄적이고 부정적인 측면을 측정한다. 본 연구에서는 해당 척도를 아버지와의 의사소통, 어머니와의 의사소통으로 구분하여 총 40문항으로 질문하였다. ‘전혀 아니다(1점)’, ‘아닌 편이다(2점)’, ‘보통이다(3점)’, ‘그런 편이다(4점)’, ‘매우 그렇다(5점)’의 5점 Likert 척도로 점수를 부여하였으며, 점수가 높을수록 해당되는 유형의 의사소통을 많이 하는 것으로 해석한다. 즉, 개방형 의사소통의 점수가 높을수록 부모와의 의사소통의 방식이 개방적이고 긍정적인 반면, 문제형 의사소통의 점수가 높을수록 의소소통이 원활하지 않아 부정적인 것을 의미한다. 척도의 신뢰도(Cronbach's α 계수)는 아버지 및 어머니가 동일하게 개방형 의사소통이 .91, 문제형 의사소통이 .83으로 나타났다.

아동의 회복탄력성을 측정하기 위해 Reivich & Shatte(2003)가 성인대상으로 개발한 56문항을 강남욱(2012)이 초등학생에게 적정한 28문항으로 수정 및 재구성하고, 이를 박철현(2018)이 초등학교 고학년에게 적합한 어휘와 문장을 사용하여 총 21문항으로 다시 재구성한 척도를 사용하였다. 해당 척도는 정서조절력(3문항), 충동통제력(3문항), 낙관성(3문항), 원인분석력(3문항), 공감능력(3문항), 자기효능감(3문항), 적극적 도전성(3문항)의 7가지 하위영역을 포함한다. 정서조절력은 스트레스나 부적응적인 상황에 놓였을 때, 자신의 정서를 조절하여 평온함을 유지하는 능력을 의미하고, 충동통제력은 현재 자신의 일시적 충동이나 욕구를 통제하여 미래의 성공과 목표달성을 이루는 능력을 의미한다. 낙관성은 불가피하게 겪게 되는 역경을 해결 할 수 있다는 믿음과 자신의 미래에 대한 기대를 의미하고, 원인분석력은 부정적인 문제 상황이나 스트레스를 해결할 때 정확한 원인을 파악하는 능력을 의미한다. 공감능력은 타인의 감정이나 심리, 정서상태를 정확하게 감지하는 능력을 의미하고, 자기효능감은 어떤 일을 함에 있어 잘할 수 있다는 믿음과 자신이 세운 목표를 달성할 수 있다는 자신의 능력에 대한 신뢰, 신념을 의미하며, 적극적 도전성은 일상에 안주하지 않고 성장에 도움이 되는 적절한 목표를 세워 이를 성취하기 위해서 적극적인 행동을 하려는 성향을 의미한다(박철현, 2018). 각 문항에 대해 ‘전혀 아니다(1점)’, ‘아닌 편이다(2점)’, ‘보통이다(3점)’, ‘그런 편이다(4점)’, ‘매우 그렇다(5점)’의 5점 Likert척도로 평정하였다. 본 연구에서는 전체문항을 합산하고 문항 수로 나눈 평균값을 회복탄력성 점수로 사용하였고, 이 때 척도의 신뢰도(Cronbach's α 계수)는 .89였다.

3. 자료수집

자료수집은 2023년 12월 말부터 2024년 1월 말까지 이루어졌다. 먼저 부모와의 의사소통, 아동의 회복탄력성 및 행복감, 사회인구학적 변인을 묻는 문항을 포함한 설문지를 구성하였고, 전남대학교 생명윤리위원회의 심의와 승인(IRB No. 1040198-231121-HR-172-02)을 받은 후 설문을 실시하였다.

광주광역시 소재 초등학교를 편의표집하여 조사를 승인한 학교를 대상으로 교장, 교감, 및 담임선생님을 만나 연구의 목적과 필요성, 조사내용을 설명하고 협조를 구하였다. 연구대상 학생과 그들의 보호자에게 연구 참여 동의서를 배포한 후, 학생과 보호자 모두가 연구참여에 동의한 경우에 한해 해당 학생에게 설문지를 작성하게 하였고 담임교사가 회수하였다.

분석을 위한 자료는 배부된 300부 중 회수되지 않은 설문지와 부모가 아닌 다른 가족구성원과의 의사소통에 대해 응답한 설문지, 불성실하게 응답한 설문지 40부를 제외하고 최종적으로 260부의 응답 자료를 본 연구의 최종 분석에 사용하였다. 설문지의 회수율은 86.7%였다.

4. 자료분석

자료의 분석은 SPSS 27.0 프로그램을 이용하여 다음과 같이 통계분석을 실시하였다. 첫째, 측정도구의 신뢰도 검증을 위해서 내적 합치도 계수인 Cronbach's α계수를 산출하였다. 둘째, 아동의 사회인구학적 특성과 주요 변인들의 일반적인 경향을 알아보기 위해 빈도와 백분율, 평균, 표준편차를 산출하였다. 셋째, 아버지와 어머니 대상에 따른 의사소통의 차이를 알아보기 위해 종속(대응)표본 t-검증을 실시하였다. 넷째, 아동의 행복감, 부모와의 의사소통, 회복탄력성에 대한 상관관계를 알아보기 위해 Pearson의 적률상관관계 분석을 실시하였다. 다섯째, 부모와의 의사소통과 아동의 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 검증하기 위하여 SPSS의 PROCESS Macro V4.2를 사용하여 경로분석을 실시하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 주요변인의 일반적 경향

주요변인들의 일반적 경향을 알아보기 위해 문항의 평균과 표준편차를 구하였고, 그 결과는 <표 2>에 제시하였다. 먼저 행복감의 일반적 경향을 살펴보면, 행복감의 전체 평균은 3.90(SD=.67)으로 나타났고, 행복감의 하위요인은 대인관계가 4.15(SD=.81)로 가장 높게 나타났으며, 가정환경 4.08(SD=.70), 자아특성 3.84 (SD=.79), 능력 3.52(SD=.87)의 순으로 나타났다. 이는 본 연구에 참여한 아동들의 경우 전반적으로 자신의 행복감을 높게 지각하는 것을 의미한다.

부모와의 의사소통의 영역별 평균을 비교한 결과, 아버지와의 개방형 의사소통 3.61(SD=.87)과 어머니와의 개방형 의사소통 3.99(SD=.78)는 중간점수(3점)보다 높았고, 아버지와의 문제형 의사소통 2.51(SD=.77)과 어머니와의 문제형 의사소통 2.48(SD=.76)은 중간점수(3점)보다 낮게 나타났다. 이는 본 연구에 참여한 연구대상 아동들의 경우 아버지, 어머니와의 의사소통방식에 있어 개방형 의사소통은 높고 문제형 의사소통은 낮게 지각함으로써 전반적으로 긍정적인 의사소통을 하고 있음을 보여준다.

회복탄력성의 전체 평균은 3.52(SD=.63)로 중간점수(3점)보다 높게 나타나, 본 연구에 참여한 아동들의 경우 자신의 회복탄력성을 전반적으로 보통수준 이상으로 지각하고 있음을 알 수 있다.

2. 아버지와 어머니 대상에 따른 의사소통의 차이

아버지와 어머니의 대상에 따라 의사소통 유형별로 점수에 유의한 차이가 있는지 검증하고자 종속(대응)표본 t-검증을 실시하였다. <표 3>에 제시한 바와 같이, 의사소통의 대상에 따라 개방형 의사소통은 통계적으로 유의한 차이(t=-8.52, p<.001)가 있는 것으로 나타났다. 즉, 어머니와의 개방형 의사소통 점수(M=3.99, SD=.78)가 아버지와의 개방형 의사소통 점수(M=3.61, SD=.87)보다 더 높은 것으로 나타나, 어머니와의 대화를 더 긍정적으로 인식하는 것을 알 수 있다. 반면, 아버지와의 문제형 의사소통과 어머니와의 문제형 의사소통에서는 통계적으로 유의한 차이가 발견되지 않았다.

3. 주요변인들의 상관관계분석

아동이 지각한 부모와의 의사소통과 아동의 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 검증하기에 앞서 행복감과 회복탄력성을 중심으로 상관관계를 살펴보았다(표 4 참조).

부모와의 의사소통과 아동의 행복감 간의 관계를 살펴보면, 행복감은 아버지 개방형 의사소통(r=.61, p<.01), 어머니 개방형 의사소통(r=.67, p<.01)과는 정적 상관을, 아버지 문제형 의사소통(r=-.46, p<.01), 어머니 문제형 의사소통(r=-.42, p<.01)과는 부적 상관을 나타냈다. 개방형의사소통에서는 어머니와의 의사소통이 아버지와의 의사소통보다 정적상관이 더 높게 나왔고, 문제형의사소통의 경우 아버지와의 의사소통이 어머니와의 의사소통보다 부적상관이 더 높음을 알 수 있다. 다음으로 부모와의 의사소통과 회복탄력성의 관계를 보면, 회복탄력성은 아버지 개방형 의사소통(r=.49, p<.001), 어머니 개방형 의사소통(r=.57, p<.01)과는 정적 상관을, 아버지 문제형 의사소통(r=-.37, p<.01), 어머니 문제형 의사소통(r=-.41, p<.01)과는 부적 상관을 보였다. 회복탄력성의 경우, 어머니와의 개방형 및 문제형 의사소통 모두 아버지와의 개방형 의사소통, 문제형 의사소통보다 높은 상관을 나타냈다. 마지막으로 회복탄력성과 행복감도 통계적으로 유의한 정적 상관(r=.76, p<.01)이 있었다. 이 밖에 주요변인들과 사회인구학적 변인간의 관계를 살펴보면, 아동의 학년급과 아버지 문제형 의사소통(r=.12, p<.05), 어머니 문제형 의사소통(r=.15, p<.05)에서 통계적으로 유의한 정적 상관을 보였다.

이상의 결과를 요약하면, 부모와의 의사소통은 회복탄력성 및 행복감과 통계적으로 유의한 상관이 있고 회복탄력성과 행복감 사이에도 유의한 상관이 있어, 세 변인 간에 매개구조의 가능성이 있음을 추측하게 한다.

4. 부모와의 의사소통과 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과

아동이 지각한 부모와의 의사소통과 행복감 간의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 검증하기 위하여 SPSS PROCESS macro V4.2 사용하였고, 매개 효과성 검증을 위해 bootstrapping을 실시하였다. bootstrapping으로 제출된 표본의 수는 5,000개로 지정하였고 신뢰구간(CI)을 95%로 설정하여 간접효과의 하한값(boot LL)과 상한값(boot UL)을 참조하여 신뢰구간 내에 0이 포함되는지를 살펴보았다. 본 매개효과 분석 시, 행복감은 전체문항의 평균값으로 계산한 전체 점수를 사용하였다.

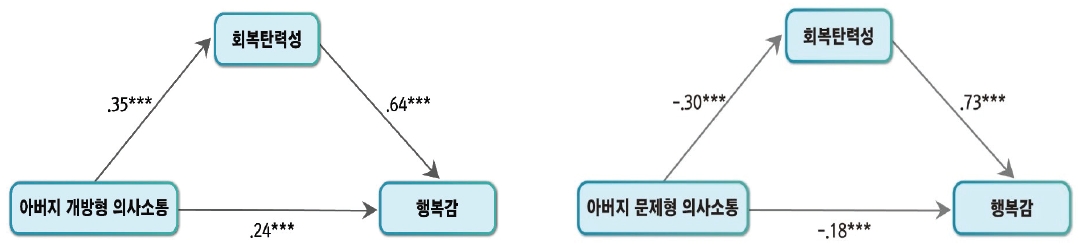

먼저 아버지와의 개방형 의사소통과 회복탄력성이 행복감에 미치는 직접효과를 살펴본 결과, 아버지와의 개방형 의사소통(β=.35, p<.001)은 회복탄력성에 정적(+)으로 유의한 영향을 미쳤으며 아버지와의 개방형 의사소통(β=.24, p<.001)과 회복탄력성(β=.64, p<.001) 또한 행복감에 정적(+)으로 유의한 영향을 미쳤다. 아버지와의 개방형 의사소통이 아동의 행복감에 미치는 영향력의 총효과는 .47이었고, 회복탄력성을 통제했을 때 아버지와의 개방형 의사소통이 행복감에 미치는 영향은 .24로 총효과에 비해 낮았다. 이를 통해, 회복탄력성이 아버지와의 개방형 의사소통과 행복감 간의 관계에서 부분 매개효과를 가진다고 할 수 있다.

아버지와의 문제형 의사소통(β=-.30, p<.001)은 회복탄력성에 부적(-)으로 유의한 영향 미쳤고, 아버지와의 문제형 의사소통(β=-.18, p<.001)은 행복감에 부적(-)으로 유의한 영향을, 회복탄력성(β=.73, p<.001)은 행복감에 정적(+)으로 유의한 영향을 미쳤다. 아버지와의 문제형 의사소통과 행복감 간의 총효과는 -.40인 반면, 회복탄력성을 통제했을 때 아버지와의 문제형 의사소통이 행복감에 미치는 영향은 -.18로 총효과에 비해 부적(-)인 영향력이 낮았다. 이를 통해, 회복탄력성이 아버지와의 문제형 의사소통과 행복감 간의 관계에서 부분 매개효과를 보임을 알 수 있다(표 5 참조).

아버지와의 의사소통과 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과에 대한 유의성 검증을 실시한 결과, 아버지와의 개방형 의사소통의 경우 간접효과 계수는 .23이고, 하한값(LLCI)이 .16, 상한값(ULCI)이 .30으로 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 매개효과가 통계적으로 유의하였다. 즉, 아버지와의 개방형 의사소통은 회복탄력성을 통해 아동의 행복감에 긍정적 영향을 미친다는 것을 알 수 있다. 다음으로 아버지와의 문제형 의사소통은 간접효과 계수 -.22였으며, 하한값(LLCI)이 -.30, 상한값(ULCI)이 -.14로 0을 포함하지 않아 매개효과가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 즉, 아버지와의 문제형 의사소통은 회복탄력성을 감소시켜 아동의 행복감에 부정적인 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 해당 결과는 <표 6>와 <그림 2>에 제시하였다.

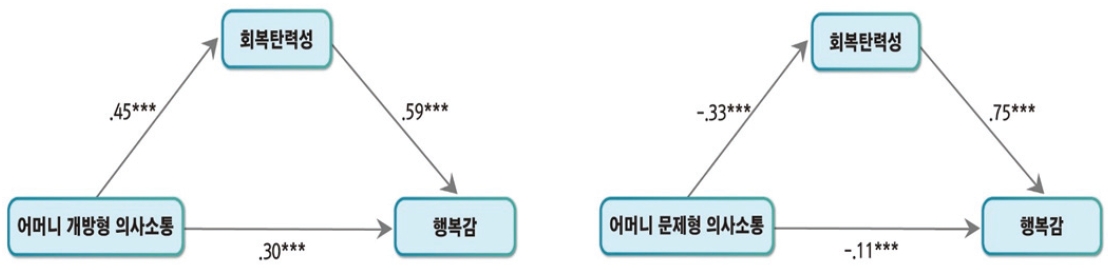

어머니와의 개방형 의사소통과 회복탄력성이 행복감에 미치는 직접효과를 살펴본 결과, 먼저 어머니와의 개방형 의사소통은 회복탄력성에 정적(+)으로 유의한 영향을 미쳤다(β=.45, p<.001). 다음으로 어머니와의 개방형 의사소통(β=.30, p<.001)과 회복탄력성(β=.59, p<.001)도 행복감에 정적(+)으로 유의한 영향을 미쳤다. 어머니와의 개방형 의사소통과 행복감 간의 총효과는 .57이었고, 회복탄력성을 통제했을 때의 영향력은 .30으로 총효과에 비해 낮았다. 이를 통해, 회복탄력성이 어머니와의 개방형 의사소통과 행복감 간의 관계에서 부분 매개효과를 있음을 알 수 있다.

다음으로 어머니와의 문제형 의사소통(β=-.33, p<.001)은 회복탄력성에 부적(-)으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 어머니와의 문제형 의사소통(β=-.11, p<.001)은 행복감에 부적(-)으로 유의한 영향을, 회복탄력성(β=.75, p<.001)은 행복감에 정적(+)으로 유의한 영향을 미쳤다. 어머니와의 문제형 의사소통과 행복감 간의 총효과는 -.36으로, 회복탄력성을 통제했을 때의 영향력 -.11과 비교하여 차이를 보였다. 이를 통해, 회복탄력성이 어머니와의 문제형 의사소통과 행복감 간의 관계에서 부분 매개효과가 있다고 할 수 있다.

어머니와의 개방형 의사소통과 행복감의 관계에서 회복탄력성의 매개효과에 대한 유의성 검증 결과는 <표 8>과 <그림 3>과 같다. 제시된 바와 같이 간접효과 계수는 .27이며, 하한값(LLCI)이 .19, 상한값(ULCI)이 .35로 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 매개효과가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 즉, 어머니와의 개방형 의사소통은 회복탄력성을 높여 아동의 행복감에 긍정적 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 어머니와의 문제형 의사소통의 경우 간접효과 계수는 -.25이며, 하한값(LLCI)이 -.33, 상한값(ULCI)이 -.17로 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 매개효과가 통계적으로 유의하였다. 즉, 어머니와의 문제형 의사소통은 회복탄력성을 통해 아동의 행복감에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Ⅳ. 논의 및 결론

본 연구는 아동이 지각하는 부모와의 의사소통과 아동의 회복탄력성, 행복감의 일반적 경향을 알아보고, 세 변인 간의 매개관계를 분석하였다. 부모와의 의사소통이 아동의 행복감에 미치는 영향 중 회복탄력성의 매개효과를 살펴봄으로써 아동의 행복감에 대한 깊이 있는 이해를 제공하는 것을 목적으로 하였다. 변인들의 일반적 경향 및 주요 연구결과를 요약하고 논의하면 다음과 같다.

먼저, 변인들의 일반적 경향을 살펴본 결과, 행복감 전체 점수(3.90점)가 응답범위의 중간점수(3점) 보다 높게 나타났고, 행복감 하위요인의 점수는 대인관계, 가정환경, 자아특성, 능력 순이었다. 이러한 결과는 본 연구와 동일한 척도를 사용한 초등학생 대상 연구들(안윤미, 2012; 장예원, 2023)의 결과와 순서 면에서 일치한다. 초등학교 고학년 시기는 부모에게 의존하던 아동기를 벗어나 또래관계를 중시하고 사회적 지지를 넓혀가는 청소년기로의 과도기적인 단계이다(이정선 외, 2013). 따라서 학교생활과 또래관계를 지속함으로 자신이 속한 집단에서 수용받고 인정받는 경험을 통해 긍정적인 자아 형성 및 일상의 모든 면에서 안정감을 갖게 된다(송명자, 2008). 반면, 초등학교 고학년은 급격한 신체변화, 심적 변화로 인해 스트레스와 방황, 혼란을 경험하는 불안정한 시기이기도 하다(배지아 외, 2016). 청소년기로 접어드는 단계로 자신에 대한 관점이 달라지기도 하고 기존의 생각들에 혼란이 오기도 하고 학업적인 어려움으로 인해 자신의 능력에 대한 의심이 생기기도 하고 실패를 경험하기도 한다. 본 연구에서 나타난 행복감 하위 점수의 순서는 이러한 발달시기적 특성을 반영한 것으로 해석될 수 있다. 즉, 행복감 점수에서 대인관계가 가장 높고 능력이 가장 낮게 나타난 것은, 초등학교 고학년 시기 학교생활 및 또래관계를 통해 대인관계 기술이 좋아지며 그에 따라 대인관계 요인의 행복감은 높은 반면, 능력 면에서는 학업적 스트레스와 발달적 변화로 인해 관련 행복감 점수가 다소 낮게 나타난 것으로 볼 수 있겠다.

부모와의 의사소통은, 아버지와의 개방형 의사소통 점수(3.61점)가 아버지와의 문제형 의사소통 점수(2.51점)보다 높았고, 어머니의 경우도 개방형 의사소통 점수(3.99점)가 문제형 의사소통 점수(2.48점) 보다 높게 나타났다. 이를 통해 아동들은 부모와의 의사소통 시 대체적으로 문제형 의사소통보다는 개방형 의사소통을 더 많이 한다고 지각하는 긍정적 의사소통 경향이 있음을 알 수 있다. 이러한 결과는 아동이 지각한 부모와의 의사소통의 일반적 경향을 살펴본 선행연구 중 다수의 연구(김선경, 2004; 안윤미, 2012; 이지숙, 2017)결과와 일치한다. 부모와 자녀 간의 의사소통에 있어 긍정적 의사소통을 늘리고 문제형 의사소통을 줄이는 노력이 가정 내에서 필요하며, 이를 위해 다양한 교육기관에서는 자녀와의 긍정적인 의사소통을 위한 프로그램을 마련하고 제공할 필요가 있음을 시사한다. 구체적으로, 학교나 다양한 교육기관에서는 부모를 대상으로 자녀에게 공감과 경청, 지지와 격려, 감정을 표현하는 공감소통대화법과 같은 부모교육을 시행하고 이를 가정에서 실천하여 자녀와의 개방적이고 긍정적인 의사소통을 향상시킬 수 있도록 도울 필요가 있겠다. 한편 회복탄력성은 3.52점으로 중간 이상의 점수를 보였다. 초등학생을 대상으로 동일한 척도를 사용한 다른 연구(이지숙, 2017; 장예원, 2023)에서도 3점대의 수치를 보였다는 점을 통해 아동들은 자신의 회복탄력성을 대체로 높이 평가함을 알 수 있다.

첫 번째 연구문제로, 아버지 및 어머니 대상에 따라 의사소통에 차이가 있는지를 분석한 결과, 개방형 의사소통에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타났고 문제형 의사소통에서는 차이가 발견되지 않았다. 즉, 초등학교 4, 5, 6학년 아동들은 아버지보다는 어머니와 더 많은 개방적 의사소통을 하는 것을 알 수 있었다. 이와 같이 문제형 의사소통보다 개방형 의사소통에서 어머니와의 의사소통 점수가 아버지와의 의사소통에 비해 더 높은 점수를 보이는 결과는 김선경(2004)과 김세은(2014), 안윤미(2012)의 연구와 일치한다. 아동들이 어머니와 개방적 의사소통을 더 많이 하는 것은 아버지와 어머니의 양육기능 및 역할에서의 차이로 해석될 수도 있겠다. 즉, 아버지는 자녀에게 행동통제 중심의 정서조절을 많이 하고, 어머니는 지원중심의 정서조절을 더 많이 한다는 보고(Lissa et al., 2019)를 통해 부모가 자녀를 대하는 태도나 관여하는 양육 영역에 차이가 있음을 알 수 있다. 또한 자녀들은 아버지에 비해 어머니가 자신의 주변인물에 대해 더 많은 관심을 가지고 감독한다고 응답하였다는 점(이주연, 한세영, 2021) 역시 어머니와의 긍정적 의사소통의 가능성을 높일 수 있다. 그러나 이 밖에도 부모-자녀 간 대화시간이나 기회 등에서 아버지와 어머니 간에 나타나는 일반적 차이가 의사소통에 대한 인식에 영향을 미칠 수도 있으므로 추후 연구에서 이러한 다양한 가능성에 대해 분석해볼 필요가 있을 것이다. 더불어 본 연구의 결과는 아버지 자녀 간의 개방형 의사소통을 더욱 활성화할 수 있는 방안 모색의 필요성을 시사한다.

두 번째 연구문제인 변인들 간의 상관분석 결과에 의하면, 아동의 성, 학년, 그리고 부모의 맞벌이 여부 등 기본적인 사회인구학적 변인들을 포함하여 주요변인들 간의 상관분석을 실시하였다. 먼저 아동의 행복감과 부모의 의사소통 간의 상관을 살펴보면, 행복감은 부모와의 개방형 의사소통과는 정적상관을, 부모와의 문제형 의사소통과는 부적상관을 보였다. 이러한 결과는 선행연구들(김연화, 2007; 김현주, 2010; 배보미, 2018; 안윤미, 2012; 이상숙, 2009)과 일치한다. 부모와의 의사소통에 있어 긍정적이고 개방적인 의사소통을 경험한 아동은 전반적인 삶에 대한 행복감이 높고, 부모가 자녀에게 공감적인 이해와 존중의 촉진적 의사소통 방식을 사용할수록 자녀가 보이는 우울, 위축, 주의집중, 비행, 공격성, 미성숙의 정도가 낮다는 연구들(이정선 외, 2013; 황연덕, 이진숙, 2012)로부터 부모와의 의사소통과 행복감 간 관계의 방향성을 추론해볼 수 있겠다. 특히 어머니와의 개방형 의사소통은 행복감과 높은 정적상관을 보여, 아동에게 있어 어머니와의 개방형 의사소통이 행복감과 관련된 매우 주요한 요인임을 시사한다고 하겠다. 또한 어머니와의 개방형 의사소통은 아버지와의 개방형 의사소통보다 행복감과 높은 정적상관을 보인 반면, 아버지와의 문제형 의사소통은 어머니와의 문제형 의사소통보다 행복감과 더 높은 부적상관을 보였다. 이러한 결과는 행복감에 있어서 어머니와의 개방형 의사소통과 함께 아버지와의 문제형 의사소통도 주요한 관련 변임임을 보여준다. 이는 어머니와의 의사소통이 개방적일수록 아동의 행복감이 높았고, 아버지와의 의사소통을 문제형으로 지각할수록 아동의 낙관성이 낮았다는 안윤미(2012)의 연구결과와도 비슷하다. 이와 함께, 어머니와의 개방형 의사소통 및 아버지의 문제형 의사소통이 행복감과 관련이 높다는 결과는 아버지와 어머니의 의사소통이 아동의 행복감에 다른 방식으로 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다. 따라서 아버지와의 관계에서 문제형 의사소통을 줄이고 아동이 자신의 감정을 마음껏 표현할 수 있도록 아버지를 대상으로 한 부모교육 또한 필요하다고 본다. 다양한 교육기관에서는 아버지와의 문제형 의사소통을 줄일 수 있도록 I-message 대화법, 거울기법, 상호작용 훈련, 부모-자녀 관계 회복을 위한 대화 개선 프로그램 제공할 필요가 있다. 더불어 부모들이 이러한 교육에 참여할 수 있는 접근성을 높이기 위해 대면교육 뿐 만 아니라 비대면교육도 활성화하여 시간과 공간의 제한 없이 부모가 교육에 참여할 수 있도록 교육의 장을 마련하는 노력이 필요하다. 또한 실제적으로 배운 것을 적용하고 피드백을 받으며 수정하여 지속적으로 관계를 개선할 수 있는 장이 마련되면 부모와 자녀의 대화 개선에 실질적인 도움이 될 것이다.

다음으로, 부모와의 의사소통과 아동의 회복탄력성 간에도 유의한 상관관계가 발견되었다. 부모와의 의사소통이 개방적일수록 아동의 회복탄력성과 정적상관을, 부모와의 의사소통이 문제형일수록 아동의 회복탄력성과 부적상관을 보였다. 이러한 결과는 초등학생을 대상으로 한 김혜미(2016), 이은영(2012)의 연구와 청소년을 대상으로 한 김기영(2009), 이현미(2016)의 연구와도 일치한다. 특히, 회복탄력성은 부모의 개방형 의사소통이 문제형 의사소통보다 높은 상관을 보여, 부모와의 부정적인 의사소통보다 개방적이고 긍정적인 의사소통이 회복탄력성과 밀접한 관련이 있음을 보여준다. 또한 어머니와의 개방형, 문제형 의사소통이 아버지와의 개방형, 문제형 의사소통보다 회복탄력성과 더 높은 상관이 있는 것으로 나타나 어머니와의 의사소통이 회복탄력성과 더 깊은 관련성이 있을 가능성을 시사한다. 이 밖에 학년과 부모와의 의사소통 간의 관계에서 아버지와의 문제형 의사소통과 어머니와의 문제형 의사소통 모두 정적상관을 보이는 것으로 나타났다. 이는 학년이 올라갈수록 사춘기가 시작되면서 부모에 대한 양가감정을 느끼기도 하며 부모와의 갈등이 생기면서 부정적인 의사소통을 보이는 것으로 유추해 볼 수 있겠다. 사춘기로 예민해지는 시기에 아동은 자신의 느낌과 생각을 부모에게 진솔하게 표현할 수 있어야 한다. 또한 부모는 이를 수용하고 긍정적으로 들어줄 수 있는 경청의 마음과 자세가 필요하다. 아동이 부모에게 자신의 감정과 생각을 표현하는 방법을 배울 수 있도록 사춘기 시기의 아동을 대상으로 한 의사소통 프로그램도 활용할 필요가 있겠다.

세 번째 연구문제로, 부모와의 의사소통이 아동의 행복감에 영향을 미치는 관계에서 아동 회복탄력성의 매개효과를 분석하였다. 그 결과, 부모의 성과 의사소통 유형 조합에 따른 모든 분석에서 통계적으로 모두 유의한 부분매개효과가 발견되었다. 이는 부모와의 의사소통이 아동의 행복감에 직접적인 영향을 미치지만, 회복탄력성을 통해서 간접적으로도 영향을 미침을 의미한다. 따라서 부모와 자녀의 개방형 의사소통이 아동의 회복탄력성을 높여 행복감에 긍정적인 영향을 미치고, 부모와 자녀의 문제형 의사소통은 아동의 회복탄력성을 낮춰 행복감에 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 결과는 자아탄력성을 매개로 부모의 양육태도를 긍정적으로 지각한 청소년의 주관적 안녕감이 높다는 연구(김경민, 2010)와 일맥상통한다. 또한 부모와의 의사소통이 자아탄력성에 영향을 줌으로 학교행복감을 높인다는 이정선 외(2013) 연구, 아버지와의 의사소통이 자아탄력성을 부분매개로 행복감에 영향을 준다는 배보미(2018)의 연구와도 일치한다. 자녀는 부모와 개방형 의사소통을 하는 과정에서 공감과 격려, 존중 지지를 받으며 삶의 행복감을 느낀다. 또한 부모와의 개방형 의사소통을 통해 아동은 정서적 안정을 느껴 자신의 능력과 역량을 긍정적으로 지각하게 된다. 이는 아동으로 하여금 여러 스트레스 상황을 이겨낼 수 있는 내면의 힘을 갖게 한다. 이러한 아동의 회복탄력성은 학교나 가정, 또래관계 등 상호작용 중 일어날 수 있는 충돌이나 스트레스 상황에서 적극적으로 대처하며 긍정적인 피드백을 통해 아동이 보다 행복한 삶을 경험하게 하는 힘으로 작용하게 된다고 설명할 수 있겠다. 따라서 학교 및 다양한 교육기관에서 아동의 회복탄력성을 높이기 위한 회복탄력성 증진 프로그램을 개발하고 실행하여 아동이 어떠한 상황에서도 다시 회복하고 적응하는 힘을 기를 수 있도록 독려해야 할 것이다.

한편, 부모와의 의사소통이 회복탄력성을 매개로 행복감에 영향을 미치는 총효과의 크기를 비교해 보면, 어머니와의 개방형 의사소통이 아버지와의 개방형 의사소통보다 총 효과의 크기가 컸고, 반대로 문제형 의사소통은 아버지와의 의사소통이 어머니와의 의사소통보다 총효과의 크기가 더 컸다. 그리고 부분매개의 간접효과는 아버지 개방형 의사소통, 아버지 문제형 의사소통, 어머니 개방형 의사소통, 어머니 문제형 의사소통에서 모두 비슷한 수치로 나타났다. 각각의 검증이 독립적으로 수행되었다는 점에서 점수의 크기를 직접 비교할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 이는 아버지와 어머니의 의사소통이 아동의 회복탄력성을 통해 행복감에 영향을 미치는 구조적인 관계는 같으나, 아동의 행복감에 주는 직접적인 영향력의 크기나 성격은 다소 다를 수 있음을 의미한다. 즉, 아동의 행복감에 대한 부모 의사소통의 영향력 중 긍정적 의사소통은 어머니에 의해, 그리고 부정적 의사소통은 아버지에 의해 더 큰 영향을 받을 가능성을 시사한다. 따라서 아동의 행복감을 높이기 위한 부모와의 의사소통 훈련은 아버지와 어머니 대상별로 각각 다른 강조점을 가지고 제공될 수 있을 것이다. 구체적으로, 부모와 자녀 간의 전반적 의사소통은 긍정적 의사소통을 늘리고 문제형 의사소통을 줄이는 방식으로 권장되어야 한다. 다만, 그 안에서 어머니와의 의사소통에서는 개방형 의사소통을 늘리는 것이, 그리고 아버지와 의사소통에서는 문제형 의사소통을 더 줄이는 방식으로의 접근이 더욱 효과적인 결과를 야기할 수도 있겠다. 결국 자녀가 행복한 삶을 살 수 있도록 부모가 돕는 가장 좋은 방법은 부모와 자녀 간의 대화라는 사실을 가정 내에서 인식해야 한다. 어머니는 자녀가 자유롭게 자신의 생각이나 감정을 표현할 수 있도록 열린 마음이 되어야 한다. 또한 아동의 말에 공감과 반영적인 경청, 지지적인 발언을 할 수 있도록 긍정적이고 개방적인 대화법을 훈련해야 한다. 아버지의 경우, 부정적인 의사소통을 줄일 수 있도록 비난적인 표현 및 부정적인 발언 줄이기, 아동이 편안하게 대화할 수 있게 상호작용하는 방법 등을 배워서 가정에서 적용할 수 있도록 환경을 조성해야 한다. 이를 위해 부모와 자녀 간의 대화를 도울 수 있는 프로그램의 개발과 다양한 부모교육 프로그램의 실시 및 피드백을 통한 지속적인 실천, 가족 중심의 생활을 돕는 사회적인 인식 전환과 실제적인 지원이 필요하다고 하겠다.

본 연구의 제한점을 살펴보고 후속연구를 위한 제언을 하면 다음과 같다. 첫째, 광주광역시에 소재한 초등학교 4, 5, 6학년 아동을 대상으로 이루어졌다는 점에서 지역적인 제한과 더불어 체계적 표집을 하지 못하였다는 한계를 가진다. 따라서 본 연구의 결과를 우리나라 전체 초등학교 고학년 아동에게 일반화시키는 데에 주의를 요할 필요가 있겠다. 회복탄력성에 대한 기존의 연구는 성인과 청소년을 대상으로 한 연구들이 활발히 수행되고 있으나 아동에 대한 회복탄력성 연구는 많지 않다. 따라서 다양한 지역과 기관들의 아동을 대상으로 한 연구가 진행된다면 보다 일반화된 결과를 도출할 수 있을 것으로 사료된다. 둘째, 본 연구에서 회복탄력성이나 행복감의 측정도구 사용 시, 해당 하위요인에 내포된 다양한 내용으로 인해 하위요인별로 문항간 응집도가 전체 문항간 응집도에 비해 다소 떨어지는 경우가 있었다. 이를 보완하고자 본 연구에서는 자료 분석 시 전체 문항을 합산하여 그 평균값을 사용하였다. 이후 연구에서는 하위요인들의 신뢰도를 높이는 방안을 통해 하위요인별 분석을 시도하여 보다 풍부한 정보를 제공하는 것도 가능할 것이다. 셋째, 본 연구에서 아버지와 어머니의 의사소통은 개방형, 문제형 등 유형에 관계없이 모두 아동의 행복감에 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 선행연구들에서는 아버지와 어머니의 상대적 영향력에 대해 다양한 견해를 보이고 있다. 따라서 후속연구에서는 아버지와 어머니 대상에 따른 상대적 영향력의 차이나, 혹은 아버지 및 어머니 영향력의 상호작용 효과 등에 대해 보다 확장된 분석을 수행해보는 것도 가능할 것으로 사료된다.

이러한 제한점에도 불구하고 본 연구는 부모와 자녀의 의사소통과 아동의 행복감의 직접적인 관계에서 한 발 더 나아가 두 변인을 매개하는 아동의 회복탄력성 변인을 밝힘으로서 세 변인의 매개 관계를 확인하였다는 점에서 연구의 가치가 있다. 또한 행복감의 통합적 이론에 근거하여 아동의 행복감을 환경 변인인 부모와의 의사소통 유형과 아동의 심리내적 변인인 회복탄력성을 함께 살펴봄으로써 아동의 행복감에 대한 이해의 폭을 넓히고 행복감을 향상시킬 수 있는 구체적인 실천적 제안을 제공하였다는 점에 의의를 두고자 한다.

Acknowledgments

본 연구는 주저자의 석사학위 논문을 보완·확장한 것이며, 2024년 춘계공동학술대회 포스터 발표 논문임.

References

- 강남욱(2012). 회복탄력성, 스트레스요인, 스트레스 대처양식의 상관성 연구 – 초등학교 5, 6학년을 대상으로 -. 인제대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

곽희선, 김수정(2024). 아버지의 긍정적인 양육 태도가 만 2세 영아의 사회 정서발달에 미치는 영향 : 어머니 문지기 역할의 조절효과. 한국생활과학회지, 33(1), 1-15.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2024.33.1.1]

- 권석만(2003). 현대 이상심리학. 서울: 학지사.

-

권수현(2020). 아동이 지각한 어머니의 양육태도가 자아존중감에 미치는 영향: 회복탄력성의 매개효과. 중앙대학교 일반대학원 석사학위논문.

[https://doi.org/10.23169/cau.000000231457.11052.0000518]

- 김경민(2010). 부모의 양육태도와 청소년의 주관적 안녕감의 관계-자아탄력성의 매개효과를 중심으로. 청소년 문화포럼, 25, 40-74.

- 김기영(2009). 중학생이 지각한 부모-자녀간 의사소통, 자아탄력성 및 대인관계성향의 관계. 충남대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김대원, 양혜진(2005). 부모-자녀간 의사소통 유형이 학교 적응에 미치는 영향. 사회과학논문집, 23(2), 273-292.

- 김선경(2004). 아동이 지각한 부모-자녀간의 의사소통 유형과 초등학생의 사회성 발달과의 관계. 경인교육대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김세은(2014). 중학생이 지각한 부모와의 의사소통과 우울의 관계에서 회복탄력성의 조절효과. 침례신학대학교 상담대학원 석사학위논문.

- 김연화(2007). 아동의 성격유형 및 부모와의 의사소통 유형과 행복감과의 관계. 서울여자대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 김주환(2019). 회복탄력성: 시련을 행운으로 바꾸는 마음 근력의 힘. 서울: 위즈덤 하우스.

- 김태선(2017). 부-자녀 및 모-자녀 의사소통이 남녀 청소년의 행복감에 미치는 영향: 신체상의 매개적 역할. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김현주(2010). 부모-자녀 의사소통 및 기본 심리적 욕구 척도 개발을 통한 청소년 안녕감 설명 변인 연구. 충남대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 김혜미(2016). 부모-자녀간 의사소통이 아동의 스트레스 대처행동에 미치는 영향에서 탄력성의 매개효과. 한양대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

류금란, 최은실(2017). 학령기 아동의 탄력성에 영향을 미치는 요인: 사회인구학적 요인, 자아존중감, 부모자녀관계를 중심으로. 아동과 권리, 21(2), 157-176.

[https://doi.org/10.21459/kccr.2017.21.2.157]

- 문명(2018). 중학생의 정서지능, 자기효능감, 회복탄력성과 행복감의 관계. 경남대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

박정은, 황춘화, 이수천(2019). 부모와의 의사소통이 아동의 행복감에 미치는 영향 : 자아존중감의 매개효과 중심으로. 보건과 복지, 21(1), 97-120.

[https://doi.org/10.23948/kshw.2019.03.21.1.97]

- 박주영(2012). 아이의 회복탄력성. 서울: 글담출판사. Didier Pleux

- 박철현(2018). 아동이 지각한 부부갈등과 회복탄력성이 학교생활적응에 미치는 영향. 군산대학교 대학원 석사학위논문.

- 배보미(2018). 초등학생이 지각한 아버지와의 의사소통과 행복감의 관계: 자아탄력성의 매개효과. 아주대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

배지아, 도현심, 박보경, 김민정(2016). 모-자녀 애착 및 공유시간과 자아존중감이 학령 후기 아동의 주관적 안녕감에 미치는 영향. KJCS, 37(2), 11-125.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2016.37.2.111]

- 세이브더칠드런(2021). 2021 한국 아동의 삶의 질 국제 심포지엄. 세이브더칠드런 자료집, 11.

- 송명자(2008). 발달심리학. 서울: 학지사.

- 안윤미(2012). 아동이 지각한 부모-자녀간 의사소통 유형과 낙관성 및 행복감의 관계. 경인교육대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 양현아, 박영애(2004). 아동이 지각한 부모-자녀간 의사소통 방식 및 스트레스 대처행동과 아동의 행동문제와의 관계. 한국생활과학회지, 13(6), 847-860.

- 연세대사회발전연구소(2021). 2021년 제12차 한국 어린이 청소년 행복지수: 국제 비교 연구조사결과 보고서. 서울: 한국방정환재단.

- 유지안(2018). 중학생의 회복탄력성, 자아분화, 자기효능감이 주관적 행복감에 미치는 영향. 동아대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 윤기영(2002). 부모-자녀관계 관련 연구의 최근동향 분석. 교육발전, 21(1), 169-197.

- 이상숙(2009). 아동의 내·외향적 성격 특성, 부모-자녀 의사소통 수준과 심리적·주관적 안녕감 간의 관계. 연세대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 이은영(2012). 아동과 어머니의 의사소통유형과 또래관계에서 자아탄력성의 매개효과. 숙명여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 이정선, 이지연, 박미란(2013). 부모-자녀 간 의사소통이 초등학교 고학년 학생들의 학교행복감에 미치는 영향: 역량지각과 자아탄력성의 매개효과. 청소년시설환경, 11(1), 27-46.

- 이정순(2003). 아버지의 양육참여와 어머니의 양육스트레스에 대한 연구. 유아교육연구, 23(3), 5-20.

- 이정화(2005). 초등학생의 행복감 측정을 위한 도구의 개발. 공주교육대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

이종화, 문영희(2022). 부모와의 친밀감과 의사소통이 남녀 중학생의 회복탄력성에 미치는 영향. The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT), 8(1), 51-58

[https://doi.org/10.17703/JCCT.2022.8.1.51]

-

이주연, 한세영(2021). 부와 모의 자녀에 대한 관심감독 및 청소년의 성에 따른 청소년 자녀의 행복감. 한국생활과학회지, 30(1), 63-77.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2021.30.1.63]

- 이지숙(2017). 부모-자녀 의사소통 및 회복탄력성과 아동의 또래관계의 관계. 경남대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

이청, 문혁준(2016). 아동의 회복탄력성, 부모와의 애착, 학교생활 적응이 행복감에 미치는 영향. 아동교육, 25(4), 337-349.

[https://doi.org/10.17643/KJCE.2016.25.4.17]

- 이현미(2016). 청소년이 지각한 부모의 양육태도가 회복탄력성에 미치는 영향 : 의사소통 유형을 매개변인으로. 한국교원대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

임소라(2019). 아동이 지각한 사회적 지지가 스트레스 대처행동에 미치는 영향: 회복탄력성의 매개효과. 중앙대학교 일반대학원 석사학위논문.

[https://doi.org/10.23169/cau.000000230856.11052.0000467]

-

장예원(2023). 아동이 지각한 부모-자녀의 의사소통 유형과 회복탄력성이 행복감에 미치는 영향. 중앙대학교 일반대학원 석사학위논문.

[https://doi.org/10.23169/cau.000000239544.11052.0000583]

- 전정미, 유미숙(2006). 어머니의 촉진적 의사소통과 아동의 정서지능이 사회적 유능성에 미치는 영향. 아동학회지, 27(3), 225-240.

- 정은우(2019). 아동의 주관적 행복감에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 동아대학교 사회복지대학원 석사학위논문.

- 조성연, 신혜영, 최미숙, 최혜영(2009). 한국 초등학교 아동의 행복감 실태조사. 아동학회지, 30(2), 129-144.

- 조성연, 김민, 김혜원(2011). 부모와 초등학생이 지각한 공부압력, 성공압력과 부모-자녀 의사소통 방식 및 사회인구학적 변인이 삶의 만족도에 미치는 영향. 청소년복지연구, 13(1), 47-67.

- 채경선, 황현주(2014). 부모-자녀 간 의사소통 유형과 행복감과의 관계. 효학연구, 20, 159-190.

- 초록우산어린이재단 아동복지연구소(2023). 아동행복지수 생활시간조사 결과 2023. 서울: 초록우산 어린이재단.

- 최애리(2021). 청소년의 회복탄력성이 행복감에 미치는 영향 연구 : 코로나19 팬데믹 전후 자아효능감과 스트레스의 매개효과. 배재대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 황연덕, 이진숙(2012). 아버지 의사소통과 아동의 주관적 행복감의 관계: 부정적 자동적 사고의 매개역할. 아동학회지, 33(1), 223-236.

- Barnes, H. L., & Olson, D. H. (1982). Parent-adolescent communication scale. In D. H. Olson et al. (Eds.), Family Inventories: Inventories Used in a National Survey of Families across the Family Life Cycle (pp. 33-48). St Paul: Family Social Science, University of Minnesota.

- Diener, M. L. & Diener McGavran, M. B. (2008). What makes people happy?: A developmental approach to the literature on family relationships and well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 347–375). New York, NY, US: Guilford Press.

-

Lissa, C. J. V., Keizer, R., Van Lier, P. A. C., Meeus, W. H. J., & Branje, S. (2019). The role of fathers’ versus mothers’parenting in emotion-regulation development from mid-late adolescence: Disentangling between-family differences from within-family effects. Developmental Psychology, 55(2), 377-389.

[https://doi.org/10.1037/dev0000612]

-

Ramos, M. C., Cheng, C. E., Preston, K. S. J., Gottfried, A. W., Guerin, D. W., Gottfried, A. E., . . . & Oliver, P. H. (2022). Positive family relationships across 30 Years: Predicting adult health and happiness. Journal of Family Psychology, 36(7), 1216-1228.

[https://doi.org/10.1037/fam0000983]

- Reivich, K., & Shatte, A. (2003). The resilience factor: 7 keys to finding your inner strength and overcoming life's hurdles. LA: Broadway.

-

Saphire-Bernstein, S., & Taylor, S. E. (2013). Close relationships and happiness. In S. David, I. Boniwell, & A. C. Ayers (Eds.), Oxford handbook of happiness (pp. 821–833). London: Oxford University Press.

[https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199557257.013.0060]

-

Seligman, M. E., & Csikszentimihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5]

-

Schofield, T. J., Conger, R. D., & Neppl, T. K. (2014). Positive parenting, beliefs about parental efficacy, and active coping: Three sources of intergenerational resilience. Journal of Family Psychology, 28(6), 973–978.

[https://doi.org/10.1037/fam0000024]

-

van Wel, F., Linssen, H., & Abma, R. (2000). The parental bond and the well-being of adolescents and young adults. Journal of Youth and Adolescence, 29(3), 307–318.

[https://doi.org/10.1023/A:1005195624757]