영아기 자녀를 둔 어머니의 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향: 배우자 공동양육의 조절효과

초록

본 연구의 목적은 부모됨과 자녀 양육에 대한 인식을 반영하는 변인인 부모소명이 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향력을 살펴보고, 어머니의 가장 가까운 관계적 변인인 배우자의 공동양육이 이러한 영향력에 조절효과를 갖는지 확인하는 것이다. 이를 위해 국내 리서치 업체를 통하여 24개월 이하 영아의 어머니 230명의 설문조사 자료를 확보하고, 기술통계, 상관분석, 위계적 회귀분석을 실시하였다. 분석 결과, 첫째, 부모소명은 영아 어머니의 양육스트레스 하위변인 중 일상적 스트레스에는 유의한 영향을 미치지 않았으나 부모 역할 부담감 및 디스트레스에는 유의한 부적 영향을 미쳤다. 둘째, 부모소명이 양육스트레스 하위변인 중 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향에서 배우자의 공동양육이 유의한 조절효과를 나타냈다. 셋째, 배우자 공동양육의 조절효과를 하위요인별로 세분화하여 분석했을 때, 부모소명이 양육스트레스 하위변인 중 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향에서 양육일치만이 유의한 조절효과를 나타냈다. 본 연구는 영아 어머니의 낮은 부모소명이 양육스트레스에 미치는 부정적 영향력을 실증적으로 검토하고, 자녀 양육에 동등한 책임을 지닌 배우자의 공동양육, 특히 부모의 일치된 양육태도가 영아 어머니의 부모 역할 수행에 대한 부담 감소에 보다 효과적일 수 있음을 확인했다. 이 같은 결과를 바탕으로 영아기 자녀를 둔 어머니들의 부모 역할 부담 완화를 위한 방안을 제언하였다.

Abstract

The purpose of this study is to examine the influence of parental calling on parenting stress of mothers with infants, and to determine whether coparenting of spouses, which has been continuously reported to be the closest relational variable and a factor that positively affects child rearing, has a moderating effect on this influence. To this end, the present study collected data by conducting a self-reported survey with 230 mothers of infants aged 24 months or younger. And descriptive statistical analysis, Pearson’s correlation analysis, and hierarchical regression analysis were conducted. The results of this study are as follows. First, parental calling did not significantly affect the daily stress of mothers with infants, but had a significant effect on parental role strain and distress. Second, spousal coparenting showed a significant moderating effects on the influence of mothers’parental calling on parental role strain and distress. Third, among the subscales of spousal coparenting, only parenting agreement showed a significant moderating effect. This study is meaningful in that it empirically examines the negative effect of low parental calling of mothers with infants on parenting stress and suggests practical intervention approach to alleviate this effect, advocating for coparenting grounded in aligned parenting perspectives. Based on research findings, the study suggests to increase a family-oriented social atmosphere that encourages spouse coparenting. Also this study proposes the need to develop parental education programs that can promote coparenting based on aligned parenting perspectives.

Keywords:

parental calling, parenting stress, coparenting, spousal, infant키워드:

부모소명, 양육스트레스, 공동양육, 배우자, 영아기 자녀I. 서론

부모가 된다는 것은 말로 다 설명할 수 없는 큰 기쁨이자 보람된 일이지만, 한편으로는 많은 인고와 희생을 요구하는 일이기도 하다. ‘부모는 문서 없는 종이다’, ‘자식은 낳기보다 키우기가 더 어렵다’등 자녀 양육의 고충과 관련한 속담들이 존재하는 것만 보아도 부모됨과 자녀 양육은 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 알 수 있다. 핵가족화가 보편화되고, 맞벌이 부부가 증가하여 자녀 양육에 대한 부담과 스트레스가 더욱 깊어질 수밖에 없는 현대 사회에서는 많은 이들이 부모됨의 부정적 측면에 조금 더 초점을 맞추는 듯한 모양새다. 최근 심각한 사회문제로 떠오른 저출산 현상은 그 분위기를 짐작 가능하게 한다. 통계청(2024)에서 발표한 합계출산율을 살펴보면 2015년 1.24명에서 그 수가 매해 감소하여 지난 해인 2023년에는 역대 최저치인 0.72명을 기록하였다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중에서도 최하위 수준이다. 사람들은 출산을 꺼리는 이유로 자녀 양육의 어려움을 꼽고 있으며, 자녀 양육으로 인해 내 삶의 균형이 무너지는 것을 원하지 않는다(강진규, 2023). 또한, 미혼자들은 기혼자들이 겪는 양육에 대한 고충을 간접적으로 경험하며 출산과 자녀 양육에 대한 높은 부담을 갖는다(남정은, 2013). 양육에 대한 높은 부담과 스트레스는 저출산 현상의 심화 요인으로 작용할 수 있기에 이를 타계하고자 부모급여 및 아동수당 지급, 보육료 전액 지원, 시간제보육사업 및 아이돌봄서비스 시행 등과 같이 국가적 차원에서부터 많은 노력이 이뤄지고 있다. 하지만 이처럼 다양한 맥락을 고려한 지원책이 시행되어왔음에도 불구하고 부모들의 양육스트레스는 여전히 높은 수준으로 나타나고 있다. 일례로, 최근 서울연구원이 0∼9세 자녀 양육 부모를 대상으로 실시한 서울시 양육자의 양육스트레스 및 정신건강 실태조사 및 분석연구(김성아, 김정아, 2023)에서 10명 중 6명의 부모가 양육스트레스 고위험군으로 분류되었다. 주목할 점은 0∼2세 영아를 양육하는 집단과 어머니 집단의 양육스트레스가 상대적으로 높게 나타났으며, 양육스트레스 고위험군의 비율 또한 동일했다는 것이다. 실제로 2021년 육아정책연구소에서 발표한 육아정책 여론조사(박원순 외, 2021)를 살펴보면 부모들은 자녀가 생후 24개월까지의 영아일 때 양육을 가장 힘들게 느끼는 것으로 나타났으며, 여성가족부(2024)의 2023년 가족실태조사에서는 12세 미만 자녀의 전반적인 돌봄 분담 비율이 여전히 어머니에게 치중되어 있음을 보고하고 있다. 영아기 자녀는 잦은 기본적 욕구의 충족을 필요로 하는 동시에 한정적인 자조 능력과 점차 증가하는 활동성을 지녀 부모로 하여금 높은 스트레스를 유발하게 할 수 있다는 점(정미라 외, 2015; Renee & Barbara, 2012), 자녀 돌봄의 과업이 부모 중 어느 한쪽에 집중될 때 고통이 발생할 수 있다는 점(임선희, 이부미, 2020)을 감안하면 현 시점에서 영아기 자녀를 둔 어머니가 가진 양육스트레스에 조금 더 주목할 필요가 있다.

그간의 선행연구들은 양육스트레스가 교육수준, 취업여부, 양육효능감, 자아존중감, 자기효능감 등과 같은 개인적 요인(김민정 외, 2020; 김상림, 박창현, 2016; 배효정 외, 2023; 정수진, 최정윤, 2008), 가구소득, 부부의 친밀감 및 갈등 여부 등과 같은 환경적 요인(강수경, 2021; 문혁준, 최윤희, 2020; 옥경희, 천희영, 2012; 정미라 외, 2019), 자녀의 기질 및 연령 등과 같은 자녀 요인(권미경, 2011; 박새롬 외, 2015)의 영향을 받는다고 보고하고 있다. 이 중 양육효능감, 자아존중감, 자기효능감은 어머니의 개인 심리적 요인으로, Lazarus와 Folkman(1984)의 스트레스 평가-대처 모델(Stress Appraisal and Coping Model)을 기반으로 하는 Abidin(1992)의 양육스트레스 모델에서는 자녀를 양육하는 현실적 어려움과 부담보다 부모의 인식에 따라 그들이 느끼는 스트레스의 정도가 달라질 수 있음을 제시하고 있다. 국내의 여러 선행연구들은 이 같은 주장을 지지한다. 최항준 외(2015)에 의하면 어머니의 우울은 양육스트레스를 높이는 반면, 긍정적인 자아존중감과 자기효능감은 양육스트레스를 낮추는 역할을 한다고 하였으며, 김상림, 박창현(2016)도 자기존중감, 자기효능감과 같은 긍정적 심리 특성이 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스를 감소시킨다고 보고하였다. 이근애 외(2019)는 공허함, 육아죄책감, 진정성과 같은 어머니 개인의 심리적 요인이 영아 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스에 강한 영향을 미친다고 밝혔으며, 이진희, 홍주연(2022)은 어머니가 양육에 대한 불안 수준이 높을수록 양육스트레스 또한 높게 지각한다고 주장하였다. 이러한 점들로 미루어봤을 때 영아기 자녀를 양육하는 어머니의 심리 요인은 그들의 양육스트레스에 보다 분명한 효과를 나타낼 것으로 예측되지만, 자녀 양육에 대해 과거와 다른 사회적 인식이 보편화되고 있는 현 시점에서 이 같은 인식을 반영한 심리적 변인이 양육스트레스에 영향을 주는지에 대하여 실질적으로 검토한 연구는 확인하기 어렵다.

이와 같은 사항들을 고려하여 본 연구는 부모소명이라는 변인에 주목하였다. 부모소명이란 소명(calling)의 개념을 자녀 양육의 영역에 도입한 것으로 부모됨과 자녀 양육에 대한 개인의 태도를 의미한다(이수란 외, 2021). 예로부터 부모가 된다는 것은 성인의 발달과업 중 하나로 간주되었는데(Berk, 2014; Erikson, 1968), 특히 유교주의 사상이 강한 우리나라는 혈통을 중시하여 출산을 의무처럼 여기고, 희생과 헌신을 수반하는 자녀 양육은 어머니의 당연한 역할이자 운명으로 취급해왔다. 그러나 오늘날 성 역할 고정관념의 완화, 여성의 사회진출 증가, 내 삶의 질을 중시하는 사회적 분위기가 만연해지며 부모됨과 자녀 양육은 필수가 아닌 선택이라는 인식이 짙어져 가고 있다. 이미 부모됨을 선택한 이들도 부모가 된다는 것을 가치롭게 여기지만 자녀 필요성에 대한 인식은 점차 약해지고 있으며(최정혜, 2018), 자신의 정체성과 부모로서의 정체성을 동일시하던 전통적 가치관에서 벗어나 각각의 정체성을 유지하고자 부단한 노력을 기울인다(남정은, 2013). 근래에 육아정책연구소에서 실시한 육아정책 여론조사(박원순 외, 2021)에서 영유아 자녀의 부모들이 응답한 일부 내용을 살펴보면 결혼 후 자녀가 있어야 한다는 응답은 4점 중 2.58점에 그쳤으며, 영유아 자녀는 부모가 직접 돌보는 것이 바람직하다는 인식은 4점 중 3.04점, 부모는 자신의 행복을 희생해서라도 자녀를 위해 최선을 다해야 한다는 인식은 4점 중 3.01점으로 나타나 전반적으로 그 수준은 크게 높지 않았다. 더불어 자녀 양육은 부모가 전적으로 책임져야 하는 것이라는 응답의 비율은 6.7%인 것에 비해 부모와 국가의 공동책임이라고 보는 응답자의 비율은 89.9%를 차지하였다. 따라서 부모됨이 필수이며 자녀 양육이 오롯이 부모의 몫이라는 인식은 더 이상 시대의 흐름에 걸맞지 않다. 이처럼 변화한 사회상과 현대 부모의 가치관은 그들의 가진 부모소명 또한 높은 수준으로 나타나지 않을 것임을 짐작하게 한다.

소명의 개념은 학자마다 조금씩 상이하지만 종합적으로 봤을 때 자신의 소신에 기반하여 열정을 가지고 수행하는 특정 역할이 세상을 이롭게 만드는 데에 이바지할 것이라 믿는 이타적 신념을 의미한다(Coulson et al., 2013; Dik & Duffy, 2009; Dobrow & Tosti-Kharas, 2011; Elangovan et al., 2010). Coulson et al.(2012a)은 이러한 소명의 개념이 자녀 양육의 특성과도 깊이 연관되어 부모에게도 적용될 수 있음을 주장하였다. 이들은 부모소명이 부모 역할 수행을 자신의 삶에서 가장 중요한 일로 여겨 이에 따른 불편함을 기꺼이 감수하는 것, 좋은 부모가 되고자 열정적인 모습을 보이는 것, 자신⋅자녀⋅사회의 성장에 이바지하는 것이라고 하였으며, 이 모든 것이 운명과 같은 자연스러운 흐름이라는 믿음, 언제나 자녀를 생각하고 있는 태도를 아울러 부모소명의 개념으로 설명하고 있다. 김수진 외(2022)는 한국인이 부모소명에 대해 갖는 의미와 개념을 탐색하는 연구에서 부모소명은 부모로서의 책임은 자신의 운명, 자녀 양육은 자신의 핵심 역할이라 간주하여 그 책임을 다하는 것이라고 하였다. 또한 이를 당위적이라 여기고 헌신하며, 이 과정을 통해 스스로의 성장을 경험하고, 자녀를 사회에 기여할 수 있는 이로서 성장시키는 것까지를 그 개념으로 설명하였다.

부모됨을 택한 이들은 자녀가 주는 부담보다는 그들이 주는 가치를 우선적으로 여기며, 자녀를 부모의 정서적 만족감과 가족 친밀도를 높이는 존재로 평가한다(강수경 외, 2018; Nauck, 2007). 특히 영아기의 첫 자녀를 둔 어머니들은 자녀로 인해 긍정적 정서를 경험할 가능성이 높고, 희생과 고통이 따름에도 불구하고 부모로서 자녀에 대한 책임감을 가지며, 자녀 양육을 자신의 행복과 성장의 과정으로 여기기도 한다(이정민 외, 2015; 심위현, 주영아, 2022), 긍정적인 정서성은 스트레스를 가진 이들에게 심리적 휴식 및 유예(respite)를 부여함으로써 스트레스로 인해 발생한 손실을 회복할 수 있도록 도움을 주기 때문에(Lazarus, 1991; Schenk et al., 2017; Tennen & Affleck, 1999) 부모소명의 수준이 높은 이들과 같이 부모됨 및 자녀 양육에 대하여 전향적인 인식를 가지고 있는 어머니들은 그렇지 않은 어머니들에 비해 양육과 관련된 스트레스에 더욱 유연하게 대처할 가능성이 있다. 부모소명에 대한 연구는 비교적 최근에 시작되어 아직 그 수가 한정적이지만 그간의 선행연구들은 부모소명이 삶의 질을 향상시키는 긍정 변인들(양육의 즐거움 및 만족도, 삶의 의미와 만족, 양육효능감, 행복, 긍정적 양육 행동)과는 정적 상관관계를, 이와 상반되는 부정 변인들(부정적 양육 행동, 양육스트레스, 일상스트레스)과는 부적 상관관계를 갖는다는 점을 보고하였다(기쁘다, 이수란, 2022; 이수란 외, 2021; Coulson et al., 2012b). 더욱이, 양육스트레스로 인한 어머니의 우울감을 완충시키는 기능을 할 뿐만 아니라(정지유, 2022), 부모가 자녀와의 관계를 긍정적으로 지각하도록 하고, 양육에 대한 효능감을 높여 부모의 행복을 예측하게 만든다는 점(기쁘다, 이수란, 2022)으로 미루어보아 부모소명의 수준은 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스에도 유의한 영향력을 나타낼 것이라 사료된다.

한편, 어머니가 자녀의 주 돌봄자로 여겨지던 시대적 분위기가 변화하며 최근에는 남편인 배우자의 자녀 양육이 주목받고 있다. 배우자는 자녀 양육에 있어 어머니와 공동의 책임을 지니며, 심리적⋅물리적 측면에서 어머니와 가장 가깝고 큰 영향력을 행사하는 관계적 변인으로 설명된다(김명원, 강민주, 2011; 최윤희, 문혁준, 2016). 따라서 그 어떤 관계 요인보다도 자녀 양육과 관련된 어머니의 심리에 강력한 영향력을 행사할 것이라 생각해볼 수 있다. 선행연구들에 의하면 배우자의 양육참여는 어머니의 양육스트레스를 경감시킬 뿐만 아니라(강수경 외, 2019; 권정미, 박영준, 2014; 정혜은, 진미정, 2008; 최항준 외, 2015) 어머니의 양육효능감을 높인다(최미경, 2021). 특히 영아 자녀를 둔 어머니의 배우자가 양육참여 수준이 높을 경우, 양육참여 수준이 낮은 집단에 비해 어머니의 양육스트레스와 우울 수준이 낮고, 부부 갈등이 적으며, 결혼 만족도가 높은 것으로 나타났다(연은모, 최효식, 2020). 따라서 배우자의 양육은 안정적인 양육환경 조성을 위한 핵심 요인 중 하나라고 볼 수 있다. 그러나 공평하게 이루어지지 않는 자녀 돌봄은 되려 어머니의 만족감을 저하시킬 수 있으며(김영란 외, 2021), 어머니가 배우자를 동등한 위치의 협력자로 인식할 때 가족이 보다 조화로워질 뿐만 아니라 양육스트레스 또한 감소하므로(McHale et al., 2000) 어머니의 효과적인 양육스트레스 경감을 위해서는 자녀 양육에 있어 배우자의 보다 주체적인 태도가 강조될 필요가 있다. 이에 따라 본 연구는 배우자를 양육에 대한 단순 조력자나 참여자가 아닌 동등한 양육의 주체자로 간주하여 배우자의 공동양육(coparenting)이라는 개념에 초점을 맞추었다. 오늘날 공동양육은 부모가 육아 분담에 대해 협의하며, 자녀 양육에서 공동의 책임을 갖고 협력하면서 양육개입에 대한 간극을 줄여 부모 역할을 수행하는 것을 의미한다(Fincham & Hall, 2005; Laxman et al., 2013). Feinberg(2003)는 부모공동양육 생태학적 모델(Ecological Model of Coparenting)을 제시하며 부모가 가진 개인적 특성이 부모로서의 적응에 영향을 미치는데, 이 관계에서 공동양육이 중재 역할을 할 수 있다고 주장하였다. 즉, 부모의 심리적 요인도 공동양육의 방법이나 정도에 따라 부모의 양육스트레스나 양육효능감, 부모 역할 만족감 등의 수준을 달리할 수 있다는 것이다. 따라서 어머니가 가진 개인 내적 요인인 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향은 배우자의 공동양육 방법이나 수준에 따라 그 정도를 달리할 수 있을 것이라고 예견된다.

배우자의 공동양육은 자녀 양육에 대한 어머니의 부담을 낮추는 것에서 더 나아가 가족이 보다 기능적으로 살아갈 수 있도록 돕는다. 공동양육의 정도가 높을수록 배우자는 가족에 대한 건강한 응집력을 지니며, 가족과 관련된 문제해결에 있어 유연함을 보인다(정미애, 김효진, 2022). 또한, 질 높은 공동양육은 부부의 긍정적 관계 형성을 전제로 하므로 부모가 갈등을 줄이고, 친밀한 관계를 형성하는 과정이 선행되어야 하는데(강수경, 2021; 전선영, 이희선, 2020) 이는 정서적으로 안정된 가족의 모습을 예측하도록 한다. 가족 체계 이론을 근거로 하는 맥매스터 모델(McMaster Model)에서는 가족 구성원들의 역할 책임이 균등하게 분배되어 있고, 서로의 관심사 및 활동에 대한 적절한 관심과 배려가 존재하는 것이 가족으로서 바람직하게 기능하는 요인임을 제시하고 있다. 건강한 기능 수준을 갖춘 가족은 그렇지 않은 가족에 비해 양육 행동이 더욱 많이 나타나고, 양육 분담도 잘 이루어지며, 양육스트레스 또한 낮게 나타나는데(옥경희, 2017), 이는 긍정적인 가족 관계를 기반에 두고 있는 공동양육과 양육스트레스 간에 밀접한 관련이 있음을 시사한다. 특히 배우자의 양육은 어머니의 심리 및 정서적인 요인과 연관되어 양육스트레스와의 관계를 잘 보여준다. 선행연구들에 따르면 가족의 하위체계인 부모의 갈등 수준이 높을 경우, 공동양육이 잘 이루어지지 않아 어머니의 양육스트레스가 높아지며(강수경, 2021; 양예진, 도현심, 2019), 반대로 부모의 관계가 친밀할 경우, 자녀 양육에 대한 부모의 생각과 태도가 일치하여 어머니의 양육스트레스가 감소되는 결과가 나타났다(정미라 외, 2019). 이 밖에도 배우자의 양육참여 수준이 높을 경우, 어머니의 결혼만족도가 높아지며, 어머니가 자기 자신을 긍정적으로 평가하여 양육스트레스가 완화된다는 연구결과들이 존재한다(김경철, 강보미, 2023; 김상림, 박창현, 2016). 이러한 공동양육은 아무리 수행도가 높다 하더라도 배우자와 의견이 일치하지 않으면 자녀에 대한 기대와 훈육방식의 불일치 현상이 나타나 혼란이 발생하고, 배우자의 양육행동에 협조하거나 지지하는 수준이 낮으면 자녀 양육에 대한 어려움이 심화되기 때문에(최미경 외, 2013; Kitzmann, 2000) 공동양육의 긍정적 효과를 기대하기 위해서는 보다 적절한 공동양육의 구체적 방법을 모색해볼 필요가 있다.

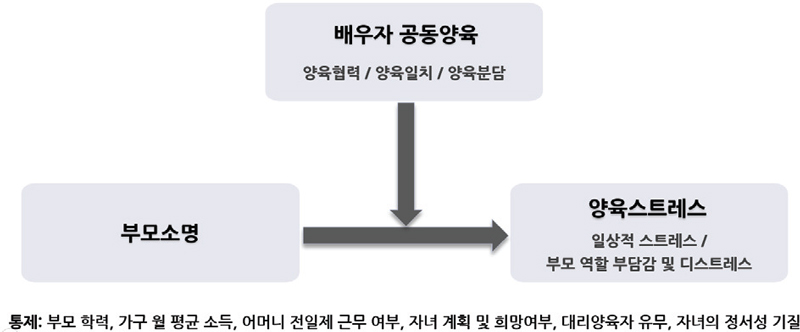

이와 같은 내용들을 근거로 하여 본 연구는 24개월 이하 영아기 자녀를 양육하는 어머니를 대상으로 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향을 실증적으로 검토하고, 배우자의 공동양육이 이러한 영향력을 완화시킬 수 있는지에 대해 확인해보고자 한다. 이 과정에서 부모소명과 양육스트레스의 관계를 보다 명확하게 검토하기 위해 양육스트레스를 보다 유의하게 예측할 것이라 판단되는 몇 가지 요인들을 통제변인으로 고려할 것이다. 정수진, 최정윤(2008)은 교육 수준이 높은 어머니는 자녀를 더 잘 이해하고, 자녀와의 상호작용을 긍정적으로 지각하여 양육스트레스를 덜 느낀다고 하였다. 김근혜, 김혜순(2013)은 아버지가 교육 수준이 높을수록 부모 역할의 중요성을 잘 이해하고, 아버지 역할을 수행하기 위한 준비와 교육을 받기 때문에 양육참여도 또한 높아지고 이에 따라 어머니의 양육스트레스가 감소한다고 보고하였다. 문혁준, 최윤희(2020)와 이희정(2014)의 연구에서는 어머니가 가정의 경제 수준을 낮게 인식할수록 더 높은 스트레스를 지닌다고 하였으며, 옥경희, 천희영(2012)도 소득수준에 따라 어머니의 양육스트레스에 영향력을 행사하는 변인 간 차이가 존재함을 보고하였다. 선민정, 류주연(2018)은 어머니가 시간선택제 유형의 근무를 할 경우 전일제로 근무할 때보다 일과 가정의 극심한 이중 노동으로부터 상대적으로 자유로우며, 자녀에게도 긍정적 영향을 줄 수 있음을 확인하였고, 이선영, 안선희(2016)와 이희정(2014), 최항준(2015)은 영아기 자녀의 부정적인 정서성 기질이 어머니의 양육스트레스를 유의하게 높이는 것으로 보고하고 있다. 이와 더불어 신뢰할 수 있는 대리양육자가 있을 경우 일-가정 양립에 대한 부담감을 덜거나 긴급 상황 발생 시 보다 수월한 대처가 가능하며, 부모됨은 준비가 선행되어야 하는 것이라는 우리나라 사람들의 인식(문무경 외, 2016)을 감안했을 때, 대리양육자의 존재와 자녀 계획 여부도 양육스트레스에 영향을 미칠 것으로 보인다. 그리하여 본 연구는 부모의 학력, 가구 월 평균 소득, 어머니의 전일제 근무 여부, 자녀 계획 및 희망 여부, 대리양육자 유무 및 자녀의 정서성 기질을 통제한 뒤 영아기 자녀를 양육하는 어머니들의 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향력을 살펴보고자 한다. 이상의 내용을 바탕으로 설정한 연구문제는 다음과 같다.

- 연구문제1. 영아기 자녀를 둔 어머니의 부모소명은 양육스트레스(일상적 스트레스, 부모 역할 부담감 및 디스트레스)에 유의한 영향을 미치는가?

- 연구문제2. 배우자의 공동양육(양육협력, 양육일치, 양육분담)은 영아기 자녀를 둔 어머니의 부모소명이 양육스트레스(일상적 스트레스, 부모 역할 부담감 및 디스트레스)에 미치는 영향을 조절하는가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상 및 절차

본 연구의 대상자는 2023년 7월 국내 리서치 전문 업체(엠브레인)를 통해 대상자 선별과정을 거친 뒤 확보된 인원 중 조사 참여에 동의한 자들로 전국 대도시 및 중소도시에 거주 중이며, 24개월 이하 월령의 영아 자녀를 어린이집에 보내고 있는 어머니 230명이다. 이들에게 온라인 형태의 자기보고식 설문을 실시하여 연구에 필요한 데이터를 확보하였으며, 연구대상자들의 일반적 특성은 <표 1>과 같다. 먼저, 연구대상자는 대도시 거주자가 151명(65.7%), 중소도시 거주자가 79명(34.3%)으로 나타났다. 연구대상자의 연령은 만 35세∼만 39세가 101명(43.9%), 만 30세∼만 34세가 71명(30.9%), 만 40세 이상이 42명(18.3%), 만 29세 이하가 16명(7.0%)이었으며, 영아 자녀의 월령은 18개월 이상∼24개월이 98명(42.6%), 12개월 이상∼18개월 미만이 80명(34.8%), 6개월 이상∼12개월 미만이 45명(19.6%), 6개월 미만은 7명(3.0%)으로 나타났다. 부모 중 어머니의 학력은 4년제 대학 졸업 이상이 177명(77.0%), 2, 3년제 대학 졸업 이하가 53명(23.0%), 아버지의 학력은 4년제 대학 졸업 이상이 168명(73.0%), 2, 3년제 대학 졸업 이하가 62명(27.0%)으로 집계되었다. 세후를 기준으로 한 가구의 월 평균 소득은 400만원∼600만원 미만이 85명(37.0%), 600만원∼800만원 미만이 64명(27.8%), 200만원∼400만원 미만이 41명(17.8%), 800만원 초과가 36명(15.7%), 200만원 미만이 4명(1.7%)이었으며, 연구대상자 중 126명(54.8%)은 전일제 근무를 하지 않으나, 104명(45.2%)은 8시간 이상의 전일제 근무를 하는 것으로 나타났다. 영아 자녀의 계획 및 희망여부에 대해서는 부모 모두가 바라거나 계획했다는 응답자가 193명(83.9%), 부모 중 한 명 이상은 바라거나 계획하지 않았다는 응답자가 37명(16.1%)이었으며, 어린이집과 배우자를 제외한 대리양육자를 묻는 질문에는 145명(63.0%)가 없음을, 86명(37.0%)이 있음에 응답하였다.

2. 연구도구

부모소명 수준의 측정을 위해 Coulson et al.(2012b)의 부모소명 척도(Subjective Sense of Calling in Childrearing Scale, SSCCS)를 바탕으로 이수란 외(2021)가 한국 문화와 양육 특성을 반영하여 개발한 한국형 부모소명 척도(Korean Version of Subjective Sense of Calling in Childrearing Scale, K-SSCCS)를 사용하였다. 이 척도는 총 18문항으로(예: 부모가 되는 것은 나의 타고난 목적이다, 부모로 사는 것은 즐거운 일이다, 나는 자녀를 위해 모든 것을 아끼지 않는다) `전혀 그렇지 않다(1점)’에서 `매우 그렇다(4점)’로 응답 가능한 4점 Likert 척도로 이루어졌다. 점수가 높을수록 어머니가 부모됨과 자녀 양육을 보다 긍정적이자 자연스러운 것으로 인식하며 수용하고 있음을 의미한다. 부모소명의 Cronbach’s α는 .92로 양호하게 나타났다.

양육스트레스 수준의 측정을 위해 Abidin(1990)의 Parenting Stress Index-Short Form(PSI-SF)을 바탕으로 김기현, 강희경(1997)이 개발한 도구를 취업 여부와 관계없이 적용 가능하도록 수정한 최세실(2016)의 척도를 사용하였고, 이중 한국아동패널 예비조사(신나리 외, 2007)에서 진술이 불분명한 것으로 보고된 1개 문항(나를 성가시게 하는 일들이 몇 가지 있다)을 제외한 총 23개 문항을 최종 문항으로 선정하였다. 이 척도는 부모가 자녀 양육으로 인해 지치고, 일상에서 여유를 갖지 못한다고 느끼는 `일상적 스트레스’ 12문항(예: 아이 때문에 항상 마음에 여유가 없다, 아이가 태어난 이후로 잠자는 시간도 불규칙하다)과 스스로가 좋은 부모로서의 역할을 할 수 있는지에 대한 의구심과 이로 인해 즐거움을 느끼지 못하는 `부모 역할 부담감 및 디스트레스’ 11문항(예: 좋은 부모가 될 수 있을지 확신이 서지 않는다, 피곤할 때 아이가 놀아달라고 보채면 귀찮은 생각이 든다)으로 구성되었으며, `전혀 그렇지 않다(1점)’에서 `매우 그렇다(4점)’로 응답 가능한 4점 Likert 척도로 이루어졌다. 점수가 높을수록 어머니가 자녀를 양육함에 있어 높은 스트레스를 느끼는 것을 의미한다. 양육스트레스의 Cronbach’s α는 일상적 스트레스 .88, 부모 역할 부담감 및 디스트레스 .89, 전체 .93으로 양호하게 나타났다.

배우자 공동양육 수준의 측정을 위해 전선영, 이희선(2022)이 개발한 어머니용 부모공동양육척도(Coparenting Scale for Mother, CS-M) 중 연구의 목적에 맞게 배우자 부분만을 발췌하여 사용하였다. 이 척도는 공동양육에 대한 신념과 인식 차원보다는 양육 행동 실제에 더 초점을 맞추고 있으며, 총 13문항이 세 개의 하위변인으로 구성되어 있다. `양육협력’은 4문항으로 자녀를 양육하는데 있어 필요한 부부간의 지원 및 정보 공유 정도를(예: 배우자는 자녀에 대한 정보를 나와 공유한다, 배우자는 자녀의 문제 발생 시, 그 문제를 해결하기 위해 나와 협조한다), `양육일치’는 5문항으로 양육 방식 및 태도의 일치 정도를(예: 배우자는 자녀의 기본생활습관에 대해 나와 같은 기준으로 양육한다, 배우자는 나와 합의된 방법으로 자녀를 훈육한다), `양육분담’은 4문항으로 합의된 바에 따른 자녀 돌봄과 놀이 및 교육 등에서의 역할 분담을(예: 배우자는 자녀에 대한 기본적인 보살핌을 나와 분담한다, 배우자는 육아와 가사를 나와 함께 적절히 나누어 분담한다) 의미한다. `전혀 그렇지 않다(1점)’에서 `매우 그렇다(4점)’로 응답이 가능한 4점 Likert 척도로 이루어져있으며, 점수가 높을수록 어머니가 배우자와의 공동양육이 잘 이뤄지고 있다고 지각하고 있음을 뜻한다. 배우자 공동양육의 Cronbach’s α는 양육협력 .85, 양육일치 .88, 양육분담 .90, 전체 .94로 양호한 수준이었다.

기존 선행연구들의 결과를 근거로 연구대상자의 일반적 특성 중 부모의 학력(정수진, 최정윤, 2008; 김근혜, 김혜순, 2013), 가구의 월 평균 소득(옥경희, 천희영, 2012, 이희정, 2014), 어머니의 전일제 근무 여부(선민정, 류주연, 2018), 영아 자녀의 정서성 기질(이선영, 안선희, 2016; 이희정, 2014; 최항준, 2015)을 비롯하여 영아기 자녀 어머니의 양육스트레스에 영향을 미칠 것으로 예측되는 자녀 계획 및 희망여부, 어린이집을 제외한 대리양육자의 유무를 통제변수로 투입하였다. 부모의 학력은 ① 2, 3년제 대학 졸업 이하, ② 4년제 대학 졸업 이상으로 코딩하였으며, 가구의 월 평균 소득은 ① 200만원 미만, ② 200만원∼400만원 미만, ③ 400만원∼600만원 미만, ④ 600만원∼800만원 미만, ⑤ 800만원 초과로 코딩하였다. 어머니의 근무유형은 ① 전일제로 근무하지 않음, ② 전일제로 근무로 코딩하였고, 자녀 출산계획 및 희망 여부에서는 ① 부모 중 한 명 이상은 희망 및 계획하지 않음, ② 부모 모두 희망 및 계획으로 코딩하였으며, 대리양육자 유무는 ① 대리양육자 있음, ② 대리양육자 없음으로 코딩하였다.

3. 자료분석

연구에 사용된 자료 230건의 통계 처리는 IBM Statistics 22.0 프로그램을 통해 이루어졌다. 먼저 사용된 연구도구의 신뢰도를 측정하기 위해 Cronbach’s α계수를 산출하였고, 각 변인의 수준과 정규성 분포를 파악하고자 기술통계 분석을 실시하였다. 또한, 변인 간의 상관관계 확인을 위해 Pearson의 상관관계분석이 이루어졌으며, 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향과 이에 대한 배우자 공동양육의 조절효과를 살펴보기 위해 통제변수를 투입하여 위계적 회귀분석을 실시하였다. 이 과정에서 조절효과가 유의하게 나타난 결과는 Process Macro 4.2 프로그램을 통하여 ±1SD범위에서 유의성을 검증하고, Johnson-Neyman 방법으로 유의영역을 확인하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 주요 변인들의 기술통계 및 상관분석

연구의 기초 자료 확보를 위해 주요 변인들에 대한 기술통계 및 상관분석을 실시하였다<표 2>. 기술통계 분석 결과, 왜도가 -.71∼.17, 첨도가 -.15∼2.13 사이에 분포하고 있었으며, 절대값의 기준이 왜도는 3, 첨도는 8보다 작아야 한다는 Kline(2015)의 주장을 근거로 데이터가 정규성 전제조건을 충족하고 있음이 확인되었다. 이와 함께 실시한 상관분석 결과, 부모소명은 양육스트레스의 하위변인 중 부모 역할 부담감 및 디스트레스(r=.-22, p<.01)와는 부적 상관관계를 보였으나, 양육스트레스 전체(r=.-11, p=10) 및 하위변인 중 일상적 스트레스(r=.02, p=.75)와는 유의한 상관관계를 나타내지 않았다. 배우자의 공동양육은 양육스트레스 전체(r=-.27, p<.001)를 비롯하여 하위변인 중 일상적 스트레스(r=-.21, p<.01), 부모 역할 부담감 및 디스트레스(r=-.30, p<.001)와 부적 상관관계를 나타냈다. 배우자 공동양육의 하위변인인 양육협력 역시 양육스트레스 전체(r=-.25, p<.001), 일상적 스트레스(r=-.16, p<.05), 부모 역할 부담감 및 디스트레스(r=-.29, p<.001)와 부적 상관관계를 보였으며, 양육일치 또한 양육스트레스 전체(r=-.24, p<.001), 일상적 스트레스(r=-.18, p<.01), 부모 역할 부담감 및 디스트레스(r=-.26, p<.001)와 부적 상관관계를, 양육분담도 양육스트레스 전체(r=-.25, p<.001), 일상적 스트레스(r=-.20, p<.01), 부모 역할 부담감 및 디스트레스(r=-.25, p<.001)와 부적인 상관관계에 있음이 확인되었다.

2. 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향 및 배우자 공동양육의 조절효과 분석

부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향과 이에 대한 배우자 공동양육의 조절효과를 알아보기 위해 통제변인을 투입 후 위계적 회귀분석을 실시하였다. 이 과정에서 독립변수와 조절변수의 영향을 보다 세부적으로 살펴보기 위해 종속변수인 양육스트레스를 질적 특성에 따라 구분된 두 가지 하위변인(일상적 스트레스, 부모 역할 부담감 및 디스트레스)으로 나누어 살펴보았다. 분석 전 실시한 평균 중심화 과정을 통해 산출된 공차한계는 .68∼.98로 .1이상이었으며, VIF는 1.02∼1.48인 10이하에 분포되어 다중공선성의 문제는 발견되지 않았다. 또한, Durbin-watson 계수가 1.89∼1.94로 2에 근접함에 따라 잔차 간 독립성이 확인되어 회귀모형에 적합한 것으로 나타났다.

먼저, 부모소명이 양육스트레스의 하위변인 중 일상적 스트레스에 미치는 영향과 배우자 공동양육의 조절효과를 알아보기 위해 실시한 위계적 회귀분석 결과는 <표 3>과 같다. 회귀모형은 모든 단계에서 통계적으로 유의하였으나 부모소명이 일상적 스트레스에 미치는 영향이 유의하지 않아(β=.03, △F=8.63, p=.62) 조절효과에 대한 추가 검증은 이루어지지 않았다.

이어서, 부모소명이 양육스트레스의 하위변인 중 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향과 배우자 공동양육의 조절효과를 알아보기 위해 위계적 회귀분석을 실시하였다. 회귀모형은 모든 단계에서 통계적으로 유의하였고, 부모소명은 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 부적 영향을 미쳤다(β=.-21, p<.001). 이 관계에서 배우자 공동양육이 유의한 조절효과를 나타내는지 검토한 결과, 배우자 공동양육 전체 및 일부 하위변인이 유의한 조절효과를 나타냈다. 구체적으로는 배우자 공동양육 전체 점수가 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향력에 대해 정적으로 유의한 조절효과를 보였고(β=.12, p<.05), 이는 27%의 설명력을 나타냈다<표 4>. <표 5>와 같이 배우자 공동양육 하위변인 중 양육협력은 유의한 조절효과를 보이지 않았으나(β=.08, p=.15), <표 6>에서와 같이 양육일치는 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향력에 대해 정적으로 유의한 조절효과를 보였다(β=.16, p<.01). 이는 28%의 설명력을 나타냈다. 마지막으로 배우자 공동양육 하위변인 중 양육분담은 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레에 미치는 영향에서 유의한 조절효과(β=.07, p=.22)를 보이지 않았다<표 7>. 결론적으로 부모소명과 부모 역할 부담감 및 디스트레스의 관계에서 배우자 공동양육 전체 및 하위변인 중 양육일치만이 조절효과를 나타냈고, 양육협력, 양육분담은 유의한 조절효과가 없었다.

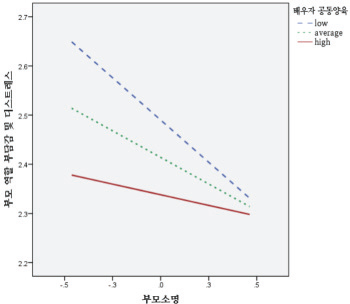

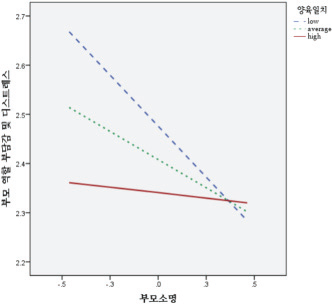

다음으로 유의한 조절효과를 보이는 것으로 나타난 배우자 공동양육 전체와 하위변인인 양육일치의 수준에 따라 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향이 어떻게 변화하는지 살펴보았다. 우선, 배우자 공동양육의 수준이 평균이거나(t=-2.93, p<.01) 평균보다 낮아질 경우(t=-3.43, p<.01) 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 부정적 영향력이 유의하였다. 양육일치의 경우에도 그 수준이 평균이거나 (t=-3.17, p<.01) 평균보다 낮아질 경우(t=-4.02, p<.001) 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 부정적 영향력이 유의하였다<표 8>. 그래프로 도식화한 <그림 2>와 <그림 3>을 통해 부모소명과 부모 역할 부담감 및 디스트레스의 관계에서 배우자 공동양육 및 양육일치의 조절효과를 보다 상세하게 확인할 수 있다.

즉, 부모소명의 수준이 낮을수록 부모 역할 부담감 및 디스트레스의 수준이 증가하는데, 배우자와의 공동양육이 원활하게 이루어지거나 자녀 양육에 대한 태도가 배우자와 일치할수록 그 영향력은 감소한다는 것이 검증되었다.

Ⅳ. 결론 및 제언

본 연구는 양육스트레스가 상대적으로 높게 나타나고 있는 24개월 이하 영아 자녀의 어머니를 대상으로 부모소명이 양육스트레스에 미치는 영향력을 살펴보고, 이에 대한 배우자 공동양육의 조절효과를 검증하는 것에 목적을 두고 있다. 본 연구는 자녀 양육에 대한 시대적 가치관을 반영하며, 상대적으로 많은 연구가 이루어지지 않은 변인인 부모소명의 수준에 따라 영아기 자녀를 둔 어머니들의 양육스트레스 모습이 어떻게 달라지는지 실증적으로 검토하고, 이를 완화할 수 있는 실천적이고 구체적인 방안을 제시했다는 점에서 연구의 의의가 있다. 연구의 주요 결과를 바탕으로 논의하는 바는 다음과 같다.

첫째, 영아기 자녀를 둔 어머니의 부모소명은 양육스트레스의 하위변인 중 일상적 스트레스에는 영향을 미치지 않으나, 부모 역할 부담감 및 디스트레스에는 부적 영향을 미친다. 즉, 영아 어머니의 낮은 부모소명은 부모 역할 수행에 대한 부담감과 그에 따른 디스트레스를 높이지만, 일상적 스트레스의 경우 부모소명의 수준에 따라 유의한 영향을 받지 않았다. 이러한 결과는 부모역할에 대한 인식이 긍정적인 어머니는 높은 양육효능감을 갖는다는 조원주, 정수진(2020)의 연구 결과와 유사한 결을 갖는다. 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에만 유의한 영향을 미쳤다는 결과에 대해서는 두 가지 가능성을 두고 해석해볼 수 있다. 첫 번째 가능성은 본 연구에서 살펴본 양육스트레스의 하위변인이 서로 다른 질적 특성을 지녔기 때문이다. 일상적 스트레스는 자녀 양육으로 인해 일상에서 받게 되는 실질적 제약과 한계로 인해 생성된 스트레스이며, 부모 역할 부담감 및 디스트레스는 부모의 역할을 수행함에 있어 갖게 되는 심리적 부담으로 인해 생성된 스트레스이다. 부모소명은 주관적 인식으로 개인의 심리상태와 밀접한 연관성을 가질 수 있기에 심리적 요인에 의해 발생한 스트레스에 보다 유효한 영향을 미쳤을 것이라고 추측된다. 이는 그릿, 삶의 의미, 양육스트레스와 같은 어머니의 내적 요인들이 부모소명과 관련되어 있다고 보고한 황지민 외(2023)의 연구와 그 맥을 같이 한다. 두 번째 가능성은 연구대상자를 어린이집을 이용하고 있는 영아의 어머니로 한정했기 때문이다. 이들은 자녀가 어린이집에 머무는 동안 개인적인 일상생활을 위한 시간을 어느 정도 확보할 수 있을 것으로 예상되기 때문에 이들이 가진 부모소명이 일상적 스트레스에는 영향을 미치지 않은 것으로 생각된다. 이러한 가능성을 확인해보기 위해 추후 어린이집이나 시간제보육, 아이돌봄서비스 등과 같은 돌봄 서비스를 이용하는 경우와 그렇지 않은 경우로 집단을 나누어 비교해볼 필요가 있겠다. 본 연구의 결과를 근거로 영아 자녀를 둔 어머니가 가진 양육스트레스를 보다 효과적으로 경감시키기 위해서는 현재 시행 중인 다양한 지원책 외에도 부모의 심리적 요인과 관련 있는 요소들에 대한 깊은 탐색과 이를 지지할 수 있는 방안에 대한 고찰이 필요할 것으로 보인다.

둘째, 영아 어머니가 지각한 배우자의 공동양육은 부모소명과 부모 역할 부담감 및 디스트레스의 관계에서 조절효과를 갖는다. 구체적으로 영아 어머니의 낮은 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스의 수준을 높이는데, 어머니가 지각하는 배우자의 공동양육 수행 수준이 낮을수록 이러한 영향력이 더욱 증가하는 효과가 나타났으며, 반대로 배우자의 공동양육 수행 수준이 높을 경우 어머니의 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 대해 갖는 부적 효과가 감소하였다. 이 같은 결과는 어머니가 주 양육자의 역할이 부모 모두에게 공동으로 존재한다고 인식할수록 부모 역할에 대한 만족도가 높다고 보고한 강수경 외(2015)의 연구, 아버지의 양육 참여가 부모 역할 부담감을 감소시킨다는 도경민, 이희영(2019)의 연구와 그 맥을 같이 한다. 어머니의 부모소명 수준이 낮을 경우, 부모 역할을 수행하며 겪을 수 있는 다양한 변수와 복잡한 상황을 다루는 일에 취약하여(김수진 외, 2022) 자녀 양육에 대한 높은 부담감을 경험할 가능성이 있다. 어머니에게 배우자는 물리적 측면에서의 지지요인이기도 하지만 정서적 측면의 지지요인이기도 하다(정은영, 강민주, 2015). 또한 공동양육은 단순한 노동의 개념보다는 가족 체계 내에서의 정서적 지지로 이해되는 개념이기 때문에(강수경 외, 2022) 배우자의 공동양육은 어머니의 심리적 요인으로 인하여 발생한 부담감에 대해 보호요인으로 작용하는 것으로 보인다. 이 같은 결과로 미루어보아 자녀 양육자로서의 부담에 더욱 취약할 수 있는 영아기 자녀의 어머니에게 배우자의 동등한 양육 태도는 심리적 보호 요인으로서 효과적으로 기능하는 실질적인 요인이라고 할 수 있겠다.

셋째, 배우자 공동양육의 하위변인을 양육협력, 양육일치, 양육분담으로 나누어 살펴보았을 때, 양육협력, 양육분담은 부모소명이 영아 어머니의 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 영향에 대하여 조절효과를 갖지 않지만, 양육일치는 두드러지는 조절효과를 갖는다. 구체적으로는 영아 어머니의 낮은 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스의 수준을 높이는데, 어머니가 배우자와 양육태도가 일치한다고 여기는 수준이 높을 경우 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 대하여 갖는 부적 효과가 상쇄되었다. 즉, 배우자가 단순히 자녀 양육에 협조하거나 역할을 분담하는 것보다는 서로의 양육관에 대한 충분한 대화, 고민 등을 통해 일치된 태도를 갖고 양육에 공동으로 참여하는 행위가 어머니의 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 대해 미치는 부적 영향력을 완충해주는 데에 핵심적 요인으로 작용하고 있다는 것이다. 이러한 결과는 부모의 양육일치도가 어머니의 양육스트레스에 영향을 미친다는 정미라 외(2019)의 연구, 부모 역할 신념의 차이가 부모 역할의 불만족 또는 부부갈등으로 이어진다는 조윤진(2017)의 연구와 유사한 맥을 갖는다.

배우자 공동양육의 하위요인인 양육일치가 두드러지는 조절 효과를 보인 이유에 대해 다음과 같이 추측해볼 수 있다. 앞서 언급했다시피 부모소명이 낮은 어머니는 부모 역할을 하며 경험하는 다양한 상황에 대처하는 것을 난감해할 뿐만 아니라(김수진 외, 2022) 자신의 양육태도에 대한 신뢰가 약해 부모 역할 수행에 대한 자신감이 낮으므로(기쁘다, 이수란, 2022; 이수란 외, 2021) 주체적인 양육수행에 어려움을 보일 것으로 생각된다. 그렇기에 자신이 선택한 양육방식보다는 배우자와 의견을 조율해 협의된 양육방식을 더 신뢰하고 선호할 수 있다. 또한, 부모의 양육이 일치한다는 것은 자녀 양육에 있어 부모가 서로의 개입을 중요하게 여기고 상대의 판단을 존중한다는 의미를 내포한다(Feinberg et al., 2012). 양육태도를 일치시켜가는 과정에서 어머니는 자신의 양육관 및 신념이 수용된다고 생각할 수 있으며(김지현, 최윤경, 2020), 이는 어머니의 부모 역할 수행에 자신감을 불어 넣어 자신의 양육태도에 확신을 갖도록 할 수 있다. 그러나 협조와 지지의 개념인 양육협력과 역할 분담의 개념인 양육분담은 주체적인 양육수행을 부담으로 여기는 어머니의 고충 완화에는 한계가 있을 수 있기에 부모소명이 낮은 어머니의 부모 역할 부담을 해소하지 못한 것으로 생각된다. 이와 같은 이유로 부모소명이 부모 역할 부담감 및 디스트레스에 미치는 부적 영향력을 완화시키는 데에 양육일치만이 유의한 효과를 나타낸 것으로 보인다. 이러한 결과는 자녀 양육에 있어 협력과 분담의 양육 태도보다는 배우자의 일치된 양육 태도가 자녀 양육에 있어 심리적으로 위축되어 있는 어머니의 양육부담 경감에 보다 핵심적으로 기능할 수 있음을 보여준다.

이상의 내용으로 살펴본 본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서 사용한 배우자의 공동양육 도구는 어머니가 지각한 바에 의한 것이므로 배우자에 대한 어머니의 감정과 같은 주관적 사고가 조사된 공동양육 수행 수준에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 따라서 배우자에 대한 현재 어머니의 인식과 배우자 공동양육의 현실적 수행도를 반영한다면 보다 객관적인 결과를 확보할 수 있을 것이다. 둘째, 자녀의 발달은 신생아기, 영유아기, 아동기 등과 같이 시기별로 각각 다른 변화 양상을 나타내기 때문에 양육자로서 부모의 역할도 자녀의 발달 시기에 맞춰 변화하며(차기주 외, 2016), 이에 따라 양육스트레스나 공동양육 조절효과에 대한 양상도 달라질 수 있다. 본 연구는 24개월 이하 영아기 자녀를 둔 어머니를 대상으로 한 연구이므로 다른 발달 시기의 자녀를 양육하는 어머니도 같은 결과를 나타내는지에 대해서는 알 수 없기에 변인 간의 관계를 일반화하기에는 다소 무리가 있다. 셋째, 손길이 많이 가는 영아기 자녀의 수에 따라 어머니의 양육스트레스 가중 여부가 달라질 가능성이 있으나 이 같은 요인이 고려되지 않아 변인 간 관계에 대한 보다 명확한 결과를 도출하는 데에 한계가 있었다. 조금 더 분명한 결과를 확인하기 위해 영아기 자녀의 수를 통제변수로 추가 투입하여 변인 간의 관계를 살펴볼 필요가 있을 것으로 보인다.

위와 같은 한계점에도 불구하고 본 연구는 다음과 같은 시사점을 갖는다.

첫째, 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스를 다룸에 있어 부모소명과 같이 어머니의 개인 심리적 요인과 관련된 요소들에 초점을 맞춘 지원책이 강구될 필요가 있다. 현재 시행 중인 양육스트레스 대응책은 대부분 돌봄 및 경제적 지원, 편리한 양육환경 조성 등과 같이 표면적인 접근이 주를 이루고 있다. 그러나 본 연구를 비롯하여 여러 선행연구들이 양육스트레스가 어머니의 심리상태와 연관된 내부적 요인에서도 유발될 수 있음을 확인하였다. 특히 부모소명처럼 시대적 흐름에 영향을 받는 개인의 주관적 인식이 양육스트레스 유발 요인으로 떠올랐다는 점은 그 대응책 수립이 다소 막연하게 여겨질 수 있으나, 현재 자녀 양육과 관련한 인식 측면에서 우리 사회가 추구해야 할 지향점을 알려주는 좋은 이정표가 되기도 한다. 따라서 영아기 자녀 어머니의 내적 특성을 고려한 양육스트레스 지원책이 추가로 개발될 필요가 있다고 생각된다.

둘째, 배우자의 육아휴직과 공동양육이 원활하게 이루어질 수 있도록 돕는 가족 친화적 사회 분위기의 조성 및 실천적 방안의 수립이 필요하다. 배우자의 육아휴직제도는 주변인들에 대한 이해도를 높이고, 공동양육의 양과 질, 그리고 공동양육 문화의 확산에 크게 기여한다(최새은 외, 2019). 2008년부터 배우자의 양육을 독려하기 위해 부성휴가제도가 도입되어 시행되고 있으며, 남성의 육아휴직자 수는 매년 증가하여 2022년에는 전년 대비 28.5%(12,043명)의 증가율을 나타냈다(통계청, 2023). 하지만 제도가 갖춰져 있음에도 불구하고 이를 실제로 사용하는 것이 어려운 분위기가 존재하여(조숙인 외, 2020) 실질적으로 육아휴직을 사용하는 남성의 비율은 고작 27.1%에 불과했다(통계청, 2023). 제도가 존재함에도 실제로 사용할 수 없다면 그에 따른 긍정적 효과를 기대할 수 없으므로(권혜원, 2022) 분위기에 구애받지 않고 제도를 활용할 수 있는 가족 중심적⋅가족 친화적 사회 분위기의 조성이 선행되어야 할 것이다. 또한 육아휴직제도 사용이 어려운 사유로 추가인력 고용에 대한 어려움과 동료 및 관리자의 업무 과중도 언급됨에 따라(전기택 외, 2022) 대체인력 수급 및 이에 따른 비용지원과 관련한 제도를 고안하고, 육아휴직 후 배우자의 실질적인 양육 참여와 책임 의식을 높일 수 있도록 돕는 배우자 대상의 적절한 교육프로그램도 제공되어야 할 것이다. 셋째, 부모의 양육 태도 격차를 좁힐 수 있는 부모교육 프로그램의 개발이 필요하다. 자녀 양육은 공동의 목표를 향해 나아가는 팀플레이이므로 부모가 같은 방향성을 갖는 것이 무엇보다 중요하다. 어머니가 자녀 양육에 대한 내용을 배우자와 공유하고, 조율하여 그 방향을 일치시키는 것은 자녀의 긍정적인 발달에 도움이 될 뿐만 아니라(김민선, 김진선, 2010; 이재숙, 김영희, 2007), 부모의 정서적 거리가 더욱 좁혀지는 계기가 될 수도 있다. 부모가 서로에게 친밀함을 느낄수록 공동양육이 더 잘 이루어진다는 점을 감안하면(이재숙, 김영희, 2007; 정미라 외, 2019) 그들의 일치된 양육 태도는 앞서 언급된 공동양육의 질을 더욱 향상시키는 요인으로도 작용할 가능성이 있다. 따라서 부모가 자녀 양육에 관하여 많이 소통할 수 있는 자리를 마련하고, 어머니와 배우자 모두가 만족하는 일치된 방식으로 자녀 양육이 이루어질 수 있도록 돕는 내용의 부모교육 프로그램이 개발 및 시행될 필요가 있을 것으로 보인다.

Acknowledgments

본 논문은 석사학위논문 일부를 수정한 것으로 2023년 가정과삶의질학회 추계학술대회에서 포스터 발표가 이루어졌음.

References

-

강수경(2021). 부부갈등이 영아의 발달에 미치는 영향에서 공동양육과 양육스트레스의 이중매개효과. 유아교육연구, 41(3), 317-338.

[https://doi.org/10.18023/kjece.2021.41.3.013]

- 강수경, 김경숙, 변혜원(2018). 부모의 생활만족도, 자녀가치, 자녀기대의 인식 차이: 자녀의 발달단계를 중심으로. 열린부모교육연구, 10(2), 229-248.

-

강수경, 김해미, 정미라(2019). 아버지가 인식한 어머니 문지기 역할이 아버지의 양육참여에 미치는 영향에서 공동양육과 양육효능감의 매개효과. 유아교육연구, 39(4), 175-194.

[https://doi.org/10.18023/kjece.2019.39.4.007]

- 강수경, 변혜원, 이방실, 이순행(2022). 행복한 육아, 공동양육을 말하다. 파주: 양서원.

- 강수경, 정미라, 김민정(2015). 유아기 자녀를 둔 취업모의 부모역할만족도에 영향을 미치는 변인. 열린유아교육연구, 20(4), 271-291.

- 강진규(2023). ‘月 1000만원’ 고소득층이 출산 더 꺼린다. https://www.hankyung.com/economy/amp/2023041738111, 에서 인출.

- 권미경(2011). 영아 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스 영향요인-어머니의 취업여부를 중심으로-. 한국보육지원학회지, 7(2), 19-41.

- 권정미, 박영준(2014). 부의 양육참여와 모의 양육신념이 모의 양육스트레스에 미치는 영향. - 지역사회환경요인의 매개효과를 중심으로 -. 유아교육⋅보육복지연구, 18(4), 115-143.

-

권혜원(2022). 가족친화제도와 일-가정 양립 지원 조직문화가 구성원의 조직몰입에 미치는 영향. 기업경영연구, 29(6). 227-254.

[https://doi.org/10.21052/KCMR.2022.29.6.227]

-

기쁘다, 이수란(2022). 부모소명이 부모의 행복에 미치는 영향: 부모-자녀관계와 양육효능감의 매개효과. 가정과 삶의질연구, 40(1), 41-52.

[https://doi.org/10.7466/JFBL.2022.40.1.41]

-

김경철, 강보미(2023). 영유아기 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스가 어머니 행복감에 미치는 영향에서 아버지 양육참여도의 조절효과. 유아교육학논집, 27(2), 75-97.

[https://doi.org/10.32349/ECERR.2023.4.27.2.75]

- 김근혜, 김혜순(2013). 만 5세 자녀를 둔 부모의 사회, 인구학적 배경과 아버지의 양육참여도 및 어머니의 양육스트레스 간의 관계. 아동교육, 22(4), 111-129.

- 김기현, 강희경(1997). 양육스트레스 척도의 개발. 대한가정학회지, 35(5), 141-150.

- 김명원, 강민주(2011). 맞벌이 부부의 성역할태도와 사회적 지원이 양육스트레스에 미치는 영향. Human Ecology Research(HER), 49(8), 25-35.

- 김민선, 김진선(2010). 부모의 양육태도 일치여부가 유아의 또래 유능성에 미치는 영향. 아동교육, 19(2), 29-38.

-

김민정, 김소영, 이경옥(2020). 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육 스트레스: 어머니의 취업 여부와 양육지식, 영아의 성별과 기질을 중심으로. 한국보육학회지, 20(2), 1-15.

[https://doi.org/10.21213/kjcec.2020.20.2.1]

-

김상림, 박창현(2016). 아버지 양육참여와 사회적 지지가 영아기 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향: 어머니 심리특성의 매개효과. 한국지역사회생활과학지, 27(3), 451-464.

[https://doi.org/10.7856/kjcls.2016.27.3.451]

- 김성아, 김정아(2023). 서울시 양육자의 양육 스트레스 및 정신건강 실태와 정책방향. 서울: 서울연구원.

-

김수진, 기쁘다, 이수란(2022). 부모소명의 한국적 의미와 개념 탐색. 인문논총, 58, 143-172.

[https://doi.org/10.33638/JHS.58.6]

- 김영란, 주재선, 정가원, 배호중, 선보영, 최진희,⋯이진숙(2021). 2020년 가족실태조사 분석 연구. 서울: 여성가족부.

-

김지현, 최윤경(2020). 부의 공동양육이 모-영아 상호작용과 물리적 양육환경에 미치는 영향: 모 양육효능감의 매개효과를 중심으로. 육아정책연구, 14(3). 53-75.

[https://doi.org/10.5718/kcep.2020.14.3.53]

- 남정은(2013). 젊은 세대의 양육과 관련된 가치관에 관한 연구. 어린이문학교육연구, 14(2). 441-460.

-

도경민, 이희영(2019). 영유아기 자녀를 둔 어머니의 양육효능감과 아버지의 양육참여가 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향. 인문사회과학연구, 20(4), 219-242.

[https://doi.org/10.15818/ihss.2019.20.4.219]

- 문무경, 조숙인, 김정민(2016). 한국인의 부모됨 인식과 자녀양육관 연구. 서울: 육아정책연구소.

-

문혁준, 최윤희(2020). 유아기 자녀를 둔 어머니의 환경에 따른 양육스트레스의 차이와 요인에 관한 연구. 학습자중심교과교육연구, 20(19), 291-304.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2020.20.19.291]

- 박새롬, 노보람, 박혜준, 이순형(2015). 어머니의 양육스트레스 변화 궤적과 영유아의 기질 및 내재화 문제의 구조관계: 어머니의 취업여부에 따른 다집단 분석. 육아정책연구, 9(1), 119-148.

- 박원순, 최윤경, 김희수(2021). 행복한 육아문화 정착을 위한 KICCE 육아정책 여론조사(Ⅴ). 서울: 육아정책연구소.

-

배효정, 김하나, 오민정(2023). 양육스트레스가 양육효능감에 미치는 영향: 정서접근적대처와 정서조절곤란의 순차적 이중매개효과. 정서⋅행동장애연구, 39(2), 119-135.

[https://doi.org/10.33770/JEBD.39.2.6]

-

선민정, 류주연(2018). 공공기관의 여성 시간선택제 근로자에 대한 일과 가정의 경험에 관한 현상학적 연구. 가족과문화, 30(2), 171-209.

[https://doi.org/10.21478/family.30.2.201806.006]

- 신나리, 이정원, 김문정, 김영원, 조복희, 홍세희, 이기재(2007). 한국아동패널 예비조사 보고서. 서울: 육아정책개발센터.

-

심위현, 주영아(2022). 영아기 첫아이를 양육하는 어머니의 부모됨 인식에 대한 개념도 연구. 열린부모교육연구. 14(4), 121-144.

[https://doi.org/10.36431/JPE.14.4.7]

-

양예진, 도현심(2019). 부부갈등, 부모공동양육 및 양육스트레스가 어머니의 양육효능감에 영향을 미치는 경로. 아동학회지, 40(3), 39-51.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2019.40.3.39]

- 여성가족부(2024). 2023년 가족실태조사 주요 결과. https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/3851511, 에서 인출.

-

연은모, 최효식(2020). 아버지 양육참여 변화 유형에 따른 자녀의 문제행동 및 어머니의 심리적 특성 차이 비교: 잠재계층 성장모형 적용을 중심으로. 한국산학기술학회논문지, 21(1), 468-476.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2020.21.1.468]

-

옥경희, 천희영(2012). 가구소득에 따른 부부관계와 자녀가치 및 아버지의 양육참여가 영아기 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향력 비교 연구. 아동학회지, 33(1), 205-221.

[https://doi.org/10.5723/KJCS.2012.33.1.205]

-

옥경희(2017). 유아기 자녀 가족의 가족체계 기능과 부모의 양육행동, 양육분담, 양육스트레스. 한국가족관계학회지, 22(2), 99-117.

[https://doi.org/10.21321/jfr.22.2.99]

-

이근애, 전효정, 고은경(2019). 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육 스트레스에 미치는 요인에 관한 연구. 학습자중심교과교육연구, 19(17), 1211-1227.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2019.19.17.1211]

-

이선영, 안선희(2016). 걸음마기 한 자녀를 둔 어머니의 양육 스트레스. 가정과삶의질연구, 34(1), 33-47.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2016.34.1.33]

-

이수란, 배유진, 양수진, 기쁘다(2021). 한국형 부모소명 척도개발 및 타당화. 한국심리학회지: 발달, 34(4), 153-182.

[https://doi.org/10.35574/KJDP.2021.12.34.4.153]

- 이재숙, 김영희(2007). 부모의 결혼만족도와 부부결합도 및 양육일치도가 유아의 문제행동에 미치는 영향. 생활과학연구논총, 11(1), 67-78.

-

이정민, 김세리, 이강이(2015). 초산모의 출산 후 4년간 자녀가치 변화궤적. 아동학회지, 36(4), 177-192.

[https://doi.org/10.5723/KJCS.2015.36.4.177]

-

이진희, 홍주연(2022). 어머니의 양육불안이 양육 스트레스에 미치는 영향: 유아 기질의 다중매개효과를 중심으로. 놀이치료연구, 26(1), 21-40.

[https://doi.org/10.32821/JPT.26.1.2]

- 이희정(2014). 저소득층 어머니 양육 스트레스의 종단적 변화와 예측변인: 양육행동과 또래관계 문제행동에 미치는 영향. 한국아동복지학, 46, 115-141.

-

임선희, 이부미(2020). 부모 공동양육의 삶의 이야기: 영유아 자녀를 둔 부모를 중심으로. 청소년학연구, 27(3), 353-381.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2020.03.27.3.353]

- 전기택, 김종숙, 김난주, 신우리, 최진희, 노우리(2022). 2021년 일⋅가정 양립 실태조사. 세종: 고용노동부.

-

전선영, 이희선(2020). 부모의 부부갈등 및 공동양육이 아동의 외현화 문제행동에 미치는 영향 : 자기-상대방효과. 학습자중심교과교육연구, 20(12). 1037-1062.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2020.20.12.1037]

-

전선영, 이희선(2022). 어머니용 부모공동양육 척도 개발 및 타당화 연구. 한국보육지원학회지, 18(3), 37-59.

[https://doi.org/10.14698/jkcce.2022.18.03.037]

- 정미라, 김지원, 이영은(2015). 12개월 첫 자녀를 둔 어머니들이 경험하는 양육 어려움과 그 의미. 어린이문학교육연구, 16(2), 255-181.

-

정미라, 최혜정, 강수경(2019). 부부친밀감이 영아 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향에서 부모의 양육일치도와 아버지 양육참여의 이중매개효과. 유아교육연구, 39(4), 195-212.

[https://doi.org/10.18023/kjece.2019.39.4.008]

-

정미애, 김효진(2022). 부모의 공동양육 정도, 부모의 행복감, 부부갈등이 유아기 자녀의 행복감에 미치는 영향. 유아교육학논집, 26(2), 205-227.

[https://doi.org/10.32349/ECERR.2022.4.26.2.205]

- 정수진, 최정윤(2008). 어머니의 인구사회학적 특성과 양육 스트레스가 자녀의 자아개념에 미치는 영향 : 양육 태도의 매개적 역할을 고려하여. 소아청소년정신의학, 19(2), 120-127.

- 정은영, 강민주(2015). 맞벌이 가정 어머니의 양육지식과 직무만족도 및 배우자의 지지가 양육스트레스에 미치는 영향. 육아정책연구, 9(1), 201-226.

- 정지유(2022). Parental calling and gender of parents modulate the relation between parenting stress and depression: A moderated-moderation analysis. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 정혜은, 진미정(2008). 취업여부에 따른 기혼여성의 둘째자녀 출산의도. 한국인구학, 31(1), 147-164.

- 조숙인, 김나영, 장미나, 박은영(2020). 맞벌이 가구의 일⋅가정양립을 위한 육아지원 방안 연구. 서울: 육아정책연구소.

-

조원주, 정수진(2020). 부모역할 인식과 양육효능감이 어머니의 행복감에 미치는 영향. 학습자중심교과교육연구, 20(20). 1079-1104.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2020.20.20.1079]

-

조윤진(2017). 영유아기 자녀를 양육하는 아버지와 어머니의 부부공동양육 경험. 사회과학연구논총, 33(2), 57-115.

[https://doi.org/10.16935/ejss.2017.33.2.003]

- 차기주, 김민정, 정미라(2016). 영아기 아버지의 양육참여와 영아발달 간의 관계: 어머니의 부모역할스트레스의 매개효과를 중심으로. 한국영유아보육학, 99, 111-138.

-

최미경, 도현심, 김민정, 신나나(2013). 부모공동양육 및 어머니의 양육스트레스와 유아의 불안 및 과잉행동 간의 관계. 가정과삶의질연구, 31(2). 25-39.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2013.31.2.025]

-

최미경(2021). 아버지 양육참여와 어머니 내면의 힘이 어머니 양육효능감에 미치는 영향. 한국보육지원학회지, 17(2), 47-68.

[https://doi.org/10.14698/jkcce.2021.17.02.047]

-

최새은, 정은희, 최슬기(2019). 육아휴직제를 사용한 남성의 가정 및 직장에서의 경험 연구. 보건사회연구, 39(4), 280-319.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2019.39.4.280]

- 최세실(2016). 유아의 기질과 아버지의 양육참여가 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향. 충북대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 최윤희, 문혁준(2016). 영아기 자녀를 둔 어머니의 양육스트레스, 양육효능감 및 배우자지지, 사회적 지지가 양육행동에 미치는 영향. 유아교육학논집, 20(6), 407-424.

- 최정혜(2018). 유아기 자녀를 둔 부모의 자녀양육관에 대한 소고. 현대교육연구, 30(2), 131-146.

- 최항준(2015). 취업모의 심리변인, 사회적 지원변인, 경제변인 및 자녀(영아)의 기질변인이 후속출산계획에 미치는 영향. 한국영유아보육학, 93, 89-114.

- 최항준, 조수경, 김미정(2015). 유아기 자녀를 둔 아버지 양육특성이 어머니 양육스트레스에 미치는 영향 –어머니 심리특성을 매개효과로-. 열린유아교육연구, 20(1), 383-402.

- 통계청(2023). 2022년 육아휴직통계 결과(잠정) 보도자료. https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=11814&act=view&list_no=428557, 에서 인출.

- 통계청(2024). 2023년 인구동향조사 출생⋅사망통계(잠정). https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301020300&bid=204&act=view&list_no=429586, 에서 인출.

-

황지민, 송은빈, 양수진(2023). 부모소명 예측요인 탐색: 어머니의 내적 특성과 관계적 변인을 중심으로. 발달지원연구, 12(1). 51-69.

[https://doi.org/10.22839/adp.2023.12.1.51]

- Abidin, R. R. (1990). Parenting Stress Index Short Form (Vol. 118). Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press.

-

Abidin, R. R. (1992) The determinants of parenting behavior. Journal of Clinical Child Psychology, 21(4), 407-412.

[https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12]

- Berk. L. E. (2014). Development Through the Lifespan (6th Edition). London: Pearson.

-

Coulson, J. C., Oades, L. G., & Stoyles, G. J. (2012a). Parent’s conception and experience of calling in child rearing: A qualitative analysis. Journal of Humanistic Psychology, 52(2), 222-247.

[https://doi.org/10.1177/0022167810382454]

-

Coulson, J. C., Oades, L. G., & Stoyles, G. J. (2012b). Parents’ subjective sense of calling in childrearing: Measurement, development and initial findings. The Journal of Positive Psychology, 7(2), 83-94.

[https://doi.org/10.1080/17439760.2011.633547]

-

Coulson, J., Stoyles, G., & Oades, L. (2013). Calling in childrearing: Promoting meaningful, purposeful living in family life. In J. D. Sinnott (Eds.), Positive psychology: Advances in understanding adult motivation. New York: Springer.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7282-7_1]

-

Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2009). Calling and vocation at work: Definitions and prospects for research and practice. The Counseling Psychologist, 37(3), 424-450.

[https://doi.org/10.1177/0011000008316430]

-

Dobrow, S. R., & Tosti-Kharas, J. (2011). Calling: The development of a scale measure. Personnel psychology, 64(4), 1001-1049.

[https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01234.x]

-

Elangovan, A. R., Pinder, C. C., & McLean, M. (2010). Callings and organizational behavior. Journal of Vocational Behaviour, 76(3), 428-440.

[https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.10.009]

- Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis (No. 7). New York: W.W. Norton & company.

-

Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. Parenting: Science and Practice, 3(2), 95-131.

[https://doi.org/10.1207/S15327922PAR0302_01]

-

Feinberg, M. E., Brown, L. D., & Kan, M. L. (2012). A multi-domain self-report measure of coparenting. Parenting, 12(1), 1-21.

[https://doi.org/10.1080/15295192.2012.638870]

- Fincham, F. D., & Hall, J. H. (2005). Parenting and the marital relationship. In T. Luster & L. Okagaki (Eds.), Parenting: An ecological perspective 205–233. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.

-

Kitzmann, K. M. (2000). Effects of marital conflict on subsequent triadic family interactions and parenting. Developmental Psychology, 36(1), 3-13.

[https://doi.org/10.1037/0012-1649.36.1.3]

- Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4nd ed). New York: The Guilford Press. (4nd ed.). New York: The Guilford Press.

- Lazarus R. S., Folkman S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company.

- Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. New York: Oxford University Press.

-

Laxman, D. J., Jessee, A., Mangelsdorf, S. C., Rossmiller-Giesing, W., Brown, G. L., & Schoppe-Sullivan, S. J. (2013). Stability and antecedents of coparenting quality: The role of parent personality and child temperament. Infant Behavior and Development, 36(2), 210-222.

[https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2013.01.001]

-

McHale, J. P., Rao, N., & Krasnow, A. D. (2000). Constructing family climates: Chinese mothers’ reports of their co-parenting behaviour and preschoolers’ adaptation. International Journal of Behavioral Development, 24(1), 111-118.

[https://doi.org/10.1080/016502500383548]

-

Nauck, B. (2007). Value of Children and the Framing of Fertility: Results from a Cross-cultural Comparatuve Survey in 10 Societies, European Sociological Review, 23(5), 615-629.

[https://doi.org/10.1093/esr/jcm028]

- Renee, K., & Barbara, A. M. (2012). Parenting infants: Relative importance of parenting characteristics and related behaviors. Journal of Early Childhood and Infant Psychology, 8, 21-34.

-

Schenk, H. M., Jeronimus, B. F., van der Krieke, L., Bos, E. H., de Jonge, P., & Rosmalen, J. G. (2017). Associations of Positive Affect and Negative Affect With Allostatic Load: A Lifelines Cohort Study. Psychosomatic Medicine, 80, 160–166.

[https://doi.org/10.1097/psy.0000000000000546]

- Tennen, H., & Affleck, G. (1999). Finding benefits in adversity. In Snyder, C. R. (Eds.), Coping: The psychology of what works 279-304. New York: Oxford University Press.