재가요양보호사의 직무환경이 서비스 질에 미치는 영향: 직무만족 및 이직의도의 매개효과검증

초록

본 연구는 재가방문요양센터 조직의 효율성과 이직률을 낮추어 서비스 질을 높여야 한다는 문제의식에서 요양보호사의 직무환경, 직무만족, 이직의도, 서비스 질 관계를 살펴보았다. 서울·경기 및 수도권 지역의 재가노인복지설 방문요양 업무에 종사하는 요양보호사를 대상으로 온라인 설문조사를 실시하여 총 431명의 자료를 수집하였고, SPSS 29.0과 AMOS 26.0 프로그램을 사용하여 확인적 요인분석, 신뢰도, 공분산구조분석 등을 실시하였다. 그 결과, 직무환경은 직무만족에 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 직무환경은 서비스 질에 직접 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 또한 직무환경은 이직의도에 부(-)적 영향을 미칠 것으로 예측하였으나 정(+)적 영향을 치는 것으로 나타났다. 한편, 직무만족은 서비스 질에 유의미한 정(+)적 영향을 보였으며, 직무만족은 이직의도에 부(-)적 영향, 이직의도는 서비스 질에 부(-)적 영향을 가지는 것으로 나타났다. 또한 직무만족은 직무환경과 이직의도, 직무환경과 서비스 질 사이의 관계를 매개하는 것으로 나타났다. 마지막으로, 직무만족과 서비스 질에 대한 이직의도의 매개효과는 직무만족-이직의도-서비스 질은 유의미한 매개효과가 있는 것으로 나타났다. 즉, 본 연구의 결과에 따르면, 직무환경은 직무만족과 이직의도를 매개하여 서비스 질에 영향을 미치는 것으로 보인다. 따라서 초고령사회를 앞둔 시점에 사회환경 변화와 사회복지 욕구의 다양화 및 향후 서비스 대상자의 급격한 수요증가에 대비하여 요양보호사들의 직무환경 개선을 통하여 직무만족을 제고하고 장기요양서비스를 저해하는 잦은 이직률을 감소시킨다면, 서비스 질적 향상의 순기능적인 효과를 가져올 것으로 사료된다.

Abstract

This study examined the relationship between the job environment, job satisfaction, turnover intention, and service quality of nursing care workers in the awareness that the efficiency and turnover rate of home-visit care center organizations should be lowered to improve service quality. An online survey was conducted on nursing care workers engaged in home-based elderly welfare visits in Seoul and Gyeonggi-do, and a total of 431 people were collected, and confirmatory factor analysis, reliability, and covariance structure analysis were conducted using SPSS 29.0 and AMOS 26.0 programs. As a result, the work environment was found to have a positive effect on job satisfaction, but it did not have a direct effect on service quality. In addition, the job environment was predicted to have a negative (-) effect on turnover intention, but it was found to have a positive (+) effect. Meanwhile, job satisfaction showed a significant positive effect on service quality, job satisfaction had a negative effect on turnover intention, and turnover intention had a negative effect on service quality. In addition, job satisfaction was found to mediate the relationship between job environment and turnover intention, job environment and service quality. Finally, the mediating effect of turnover intention on job satisfaction and service quality was found to have a significant mediating effect on job satisfaction-transfer intention-service quality. That is, according to the results of this study, the work environment appears to affect service quality by mediating job satisfaction and turnover intention. Therefore, in preparation for changes in the social environment, diversification of social welfare needs, and rapid increase in demand for service targets in the future, improving job satisfaction and reducing frequent turnover rates that hinder long-term care services are expected to have a positive functional effect on service quality improvement.

Keywords:

home-care services, care workers, job environment, job satisfaction, intention to turnover, service quality키워드:

재가방문요양서비스, 요양보호사, 직무환경, 직무만족, 이직의도, 서비스 질I. 서론

오늘날 베이비붐 세대의 노인 인구 편입으로 인해 2030년에는 고령화율 25.5%에 도달하는 등 한국의 고령화 속도는 OECD 국가 중 유례없이 가장 빠른 고령화 사회에 진입할 것으로 예상되고 있다. 2027년까지 장기요양 수급자는 145만 명으로 증가하여 재가급여 94, 9만 명, 시설급여 27, 8만 명의 서비스 이용자가 지속적으로 증가할 것으로 전망하였다(보건복지부, 2023). 이제는 집안의 노인을 가족이 전적으로 책임지고 부양하던 전통적인 가족부양 체계에서 사회보험에 기반한 국가가 부양의 책임을 나누는 노인부양체계의 공적화가 이루어져, 노인복지서비스 공급 주체의 서비스양과 다양성이 확대되고 있다(김지현, 2018). 즉, 2020년을 기점으로 향후 장기요양서비스를 이용하는 노인이 급속히 증가할 것으로 예측되어 서비스 대상자의 삶의 질 향상에 관심이 필요하다(홍석호 외, 2022). 더구나 노화로 인한 질병과 장애는 신체적 기능을 퇴보시켜 타인에 대한 의존도를 높이게 되므로, 노인 인구증가로 인하여 노인 돌봄 문제와 수발 책임이 사회적 문제로 대두되었다(신혜리, 이민아, 2018). 이에 노후 의료비 지출 부담을 경감시키기 위해 우리나라에서는 2008년 7월부터 노인장기요양보험제도가 사회보험의 일환으로 도입되었다(김지현 외, 2021). 장기요양보험제도가 시행된 이후 사회적 환경 변화와 사회복지 욕구의 다변화로 서비스 대상자의 수요가 증가하는 가운데, 보건복지부(2022)는 수급자 중심의 이용체계 마련을 위해 실태를 조사·분석하였고, 이용자의 욕구와 필요도 중심으로 적정한 이용 지원과 장기요양서비스의 질을 제고하기 위한 방안을 모색하고 있다.

노인은 치매, 중풍, 만성질환의 발병으로 누군가의 수발, 보호 등이 절실히 필요하며(김명숙 외, 2018), 거동이 불편함에 따라 경제적 활동이 어렵고, 각종 질병과 질환을 앓고 있는 경우가 많아 가족의 돌봄 기능을 대처할 수 있는 재가서비스에 대한 필요가 증가하고 있다. 장기요양 정책 방향은 요양서비스의 활성화로 이어져 재가서비스의 역할과 필요성을 강조하는 방향으로 개선되었다(이선애, 허만세, 2020). 통계청(2022)에 따르면, 2022년 기준, 재가급여 중에서도 방문요양서비스가 절대다수를 차지하였고, 재가노인복지시설은 전년 대비 2,772개소(38.4%) 증가하는 반면, 노인주거복지시설은 15개소(4.3%)로 감소 추세라고 보도하였다. 이에 따라 노인성 질환인 치매, 파킨슨, 뇌졸중 등의 사유로 일상생활 수행이 어려운 노인들의 신체활동·가사활동 지원 등의 서비스를 지원하는 요양보호사의 수요도 꾸준히 증가하고 있다(임현승, 2023). 요양보호사는 치매, 뇌혈관질환, 각종 노인성 질환으로 일상생활을 독립적으로 수행하기 힘든 노인들을 위해 신체적·정신적·심리적·사회적 요양서비스와 일상생활 지원서비스를 제공하는 인력이다(곽미정, 2014). 장기요양서비스는 직접적인 서비스 인력으로서 요양보호사의 인적 경쟁력과 전문성이 서비스 질을 담보하므로 인적서비스에 절대적이다(김영, 2021). 그러나 요양보호사에 대한 사회적 인식은 매우 낮고, 직무환경이나 조건은 열악하다(김민정, 2015). 따라서 장기요양서비스의 질의 제고를 위해서는 서비스를 제공하는 주체인 요양보호사의 직무환경 개선이 중요하다.

한편, 직무환경은 자신의 직무와 관련된 직무영역을 의미하며(정지나, 2020a), 보수체계, 동료와의 관계 등의 직무환경에 영향을 미치는 근거가 되고, 직무만족에도 영향을 주는 중요한 요인이다(이진열, 이솔지, 2021). 직무환경에 불만족하면, 질 좋은 서비스를 제공한다는 것이 불가능하고, 서비스 대상자의 만족을 기대할 수 없다(이창호, 2015). 요양보호사들은 빈곤층 수급자의 가정에서 더위와 추위를 극복한다거나, 치매 수급자들로부터 도둑이란 누명, 금품갈취의 오해로 억울함을 호소하는 등의 열악한 물리적 환경에서 서비스를 수행하고 있다(이재연, 2019). 이러한 열악한 직무환경은 직무에 대한 불만족과 높은 이직률의 원인이 되기도 한다.

직무만족은 요양보호사 자신의 직무와 관련한 태도, 신념, 욕구와 전반적인 마음가짐과 직무에 대한 즐거움, 성취감, 행복 등의 긍정적인 감정 상태로(김영, 2021), 자신의 직무에 대한 심리적·생리적·환경적 상황의 조합이며(박중선 외, 2022), 조직유효성과 조직운영을 평가하는데 주요한 기준이 된다(Ostroff, 1992). 요양보호사는 서비스 대상자와 일상적 대면을 통해 서비스를 전달하기 때문에 직무만족은 서비스 과정에 영향을 주고 결과적으로 서비스 질에 영향을 줄 뿐만 아니라(김영태 외, 2009), 장기요양보험제도의 성공적인 정착에 중요한 요소로 작용할 것이다(김소정, 2012). 특히 직무환경과 그에 따른 직무만족은 특히 직무에 잔류하려는 의도(Mor Barak et al., 2001) 또는 조직을 떠나려는 이직의도와도 상관관계가 있다(Freund, 2005). 이직의도는 다니던 직장을 새로운 직장으로 옮기거나 직업을 변경하는 행위로서(Meyer & Allen, 1984), 직장을 떠나려는 의지나 시도까지 포함한다(Takase, 2010). 이직의도는 요양보호사의 직무만족을 떨어뜨리며, 더 나아가 수급자에 대한 서비스 질에 부정적 영향을 미칠 수 있다(송미지, 2013).

서비스 질은 이용자가 가지는 기대감과 수행을 비교하여 결과와 제공과정 모두 중요한 평가요인이며, 제공자와 이용자의 상호작용에서 이루어진다(Parasuraman et al., 1985). 이는 이용자와 제공자 간 공유경험의 정서·인지·육체 상태와 서비스 제공자의 품성, 성격, 인식, 물리적 환경, 서비스 제공능력 사이에서 일어나는 상호작용과정에 의해 결정된다(Masterson, 1991). 사회복지시설이나 장기요양서비스 분야에서도 패러다임이 공급자 중심에서 수요자 중심으로, 보편적 서비스 중심으로 변화되었고, 서비스 질이 기관과 종사자가 함께 공생하는데 중요한 결정요인으로서(윤일현, 2011), 대상자의 만족도를 높이고, 운영의 효율성을 증가하려는 시도가 다방면으로 이루어지고 있다(김수원, 2020). 요양보호사의 직무환경과 서비스 질에 관련된 연구가 일부 이루어지고 있지만, 재가요양보호사의 직무환경에 대한 직무만족 및 이직의도를 매개하여 서비스 질에 미치는 영향을 살펴본 연구는 상대적으로 매우 미비하다. 절대다수를 차지하고 있는 재가방문요양서비스에 대한 다각적이고, 심도 있는 논의가 필요함에도 선행연구가 다소 미흡한 실정이기에 본 연구에서는 재가요양보호사에 한정하여 연구를 수행하고자 한다. 고령화의 사회적 현상은 향후 서비스 대상자의 절대적인 수요증가로 이어져 개별화된 직무환경 여건의 다양성과 그들의 제반 요구조건이 많아짐에 따라 요양보호사의 직무만족이 낮아지거나 이직률이 증가하는 원인이 될 수 있다. 이에 서비스 질 향상을 고려하여 재가센터 조직의 효율성 제고를 위한 본 연구의 정책적 함의를 도출하고자 한다.

정리하면, 실질적으로 요양보호사에 대한 직업적 낮은 인식과 전문성 부족으로 서비스 질에 영향을 미치는 직무환경과 직무만족, 이직의도 간 관계에 주요 원인을 규명하여 직무만족을 높이는 것과, 잦은 이직률을 감소시킨다면, 서비스 질 향상의 순기능적인 효과를 가져올 것으로 사료된다. 특히 급격하게 증가하고 있는 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인에게 요양보호사는 장기요양요원 중에서 대다수를 차지하므로 이직을 고려하는 요양보호사의 고용 안정화를 위한 문제 제기는 기관과 사회적 비용 절감, 직무환경개선, 이직을 막는 다각적인 노력의 일환으로 유의미한 자료를 확보하여 시사점을 도출할 수 있을 것이다. 이는 요양보호사의 역량 강화 관련 정책과, 양질의 요양서비스가 실효성 있는 개선과 실천적 제안뿐만 아니라 이직률을 낮추기 위한 효율적 방안 마련에 필요한 기초자료를 제공한다는 점에서 실무적 의의가 있다. 따라서 장기요양서비스 실천 현장에서 요양보호사의 잦은 이직으로 인해 기관의 인력관리 측면에서 구인에 심각한 어려움을 겪는 상황을 볼 때, 본 연구 결과를 토대로 요양보호사의 빈번한 이직을 예방하는데 기초자료를 제공하고, 실천적 대안을 모색하고자 한다.

Ⅱ. 선행연구 고찰

1. 노인장기요양보험제도, 재가노인복지서비스, 요양보호사

노인장기요양보험제도는 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인 등에게 제공하는 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여에 관한 사항을 규정하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하도록 함을 목적으로 한다(노인장기요양보험법 제1조). 노인장기요양보험은 노인에게 최소한의 인간다운 생활을 보장하기 위하여 사회연대원칙을 전제로 하는 사회보험방식으로 도입되었다. 시행 초기부터 지속적인 증가추세에 있는 수급자를 수용하기 위해 시설의 양적 팽창에 주력하였고(송명섭, 이영선, 2021), 2008년 7월 장기요양기관이 신설되어 노인장기요양제도의 중추적 핵심인력인 요양보호사의 직종이 생겨났다(이지현, 여영훈, 2023). 장기요양급여의 종류에는 시설급여, 재가급여, 특별현금급여로 나누어지고, 시설급여는 장기요양기관에 장기간 입소한 수급자에게 신체활동 지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공하는 장기요양급여를 말한다. 또한 재가급여는 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주·야간보호, 단기보호, 복지용구 대여를 포함한 기타 재가급여로 구성되어 있다(노인장기요양보험법 제 23조 제1항).

재가노인복지서비스는 노인 중에서 질병이나 장애로 인해 일상생활을 자립적으로 수행하기 어려운 노인들이 수급자 자신이 살던 집에서 요양보호사로부터 신체활동, 가사지원 등의 각종 서비스를 안정적이고, 편안한 삶을 영위할 수 있도록 하는 제도이다(최영옥, 2019; 김병문, 2020). 즉 과거에는 공동생활의 외부시설에 수용되어 보호받는 경우가 많았지만, 노인이 일상생활을 자립적으로 수행하기 어려울 때, 타인을 통해 도움받거나 외부시설에 수용되어 보호받지 않고, 자신의 집에서 지역사회의 다양한 복지서비스를 제공받도록 하는 것이 목적이다(최영옥, 2019).

재가노인복지시설은 단독으로 운영하기도 하고, 사회복지관, 노인복지관, 노인요양시설, 종합병원의 부속 형태로 운영되기도 하는데, 여기에 다양한 종사자(시설장, 사회복지사, 간호(조무)사, 요양보호사)가 근무하고 있고, 요양보호사는 장기요양기관 종사자 중에 가장 많은 수를 차지하며, 장기요양기관 운영에 양적·질적인 핵심 인력이다. 이에 본 연구는 재가노인복지시설 중에서 방문요양서비스에 종사하는 요양보호사로 연구의 범위를 한정하였다.

요양보호사는 ‘노인복지법’의 가정봉사원과 생활지도원보다 기능과 지식수준을 강화하기 위해 시·도지사가 발급하는 국가자격제도를 도입하여 배출한 요양전문가로서 노인복지법(제39조의 2항)에 근거한 요양보호사 교육기관에서 교육을 이수하고, 자격시험에 합격 후 자격을 취득한 사람이다(보건복지부, 2018). 이들은 장기요양기관에 소속되어 노인의 신체활동, 가사활동 등의 전반적 업무를 수행하는 자로서(노인장기요양보험법, 2021), 이를 증명할 사회적 장치인 전문 자격제도를 갖춘 전문직업인이며(김강민, 2016), 전문지식과 기술을 바탕으로 업무에 투입된 직접적 서비스를 제공하는 필수인력이다(이영균, 김종숙, 2016). 또한 서비스 과정에서 정보전달자, 관찰자, 말벗, 상담자, 동기 유발자 등의 다양한 역할을 하면서 대상자와 밀접한 관계를 유지하고 있다(조한라, 여영훈, 2022). 이에 반해, 사회적으로 낮은 인식으로 인해 질 높은 서비스를 위한 능력 있는 인력 확보가 더욱 어려워지고 있으며(전유림, 2020), 서비스 제공과정에서 발생하는 다양한 문제에 즉각적인 대처와 적절한 판단력의 직무역량이 매우 중요해지고 있다.

2. 직무환경(Job Environment)

직무환경은 한마디 용어로 정의되지 않고 직무와 환경이라는 두 단어를 병합하여 업무환경이라는 말과 혼용되어 사용되기도 한다(장인자, 2019). 이는 연구자의 연구 방향과 연구 분야에 따라 다양하게 정의되며, 일반적으로 조직 내에서 이루어지는 환경에서 직무를 수행하는데 갖추어진 환경으로서(하정우, 2021), 조직구성원이 직무환경을 지각하는 관점이나 개인적 인지체계에 따라 차이가 있다(Wright & Haggerty, 2005). 구체적으로 종사자가 업무를 수행할 때, 직·간접적으로 영향을 미치는 근로 여건이나 시설 환경과 같은 상황적 변수로 물리적 요소는 승진, 보수와 같은 포상체계, 개인적 요소로 적성, 느낌, 성취감, 외부적 요소에는 근로환경, 고용의 안정성뿐 아니라 내재적 동기유발 요소를 포함하여 직무만족과 관련된다(Herzberg, 1966).

요양보호사의 직무환경은 직무와 관련된 직무영역을 의미하며, 다른 직군에 비해 상대적으로 다양한 문제점에 노출되어 있으므로(김대경, 2019) 직무환경의 일반적 개념에 기반하여 김정희와 장천식(2016)은 요양보호사의 직무환경을 직무수행에 필요한 물리적 환경을 의미하고, 넓은 의미에서 직무수행과 관련된 관리적 요소, 인간관계, 물리적 여건, 제도적 환경 등을 포괄하는 환경으로 정의하였다. 또한 이병록(2012)은 재가복지시설 직무환경을 근무시간, 직원수, 급여, 근무형태 등으로 나눠 정의하였다. 이한우(2019)는 종사자가 자신의 업무를 수행하는 과정에 직·간접 영향으로 보수, 의사소통, 근무시간, 안정적 고용상태 유지, 타인으로부터 인정, 근무조건 등으로 정의하였다.

Smith et al.(1969)는 직무환경에 영향을 미치는 요인을 업무 자체, 보수, 승진, 감독, 동료 등으로 구분하였다. 즉, 요양보호사 개인이 수행하고 있는 직무 그 자체를 포함하여 보수, 승진, 일의 흥미, 고용 안정성 등에 의한 개인지향 가치와 직무의 공공성, 이타성, 자율성 등으로 구성된 공공지향 가치와 직무 여건이 직무환경에 영향을 미친다고 하였다(김영락, 임영규, 2009).

한편, 직무환경은 직무만족과 이직의도에 영향을 미친다는 연구 결과가 다수 존재하는데, 정지나(2020a)에 의하면, 직무환경과 서비스 질 간의 유의한 정(+)의 상관관계를 보였으며, 이진열과 이솔지(2021)는 직무환경이 직무만족에 영향을 미친다고 하였다. 또한 이지현과 여영훈(2023)에 따르면, 저임금, 불안정한 고용, 인권침해 등의 직무환경이 열악하여 자격증을 취득하고도, 요양보호사 직종에 근무하지 않는 경우가 많았다. 또한 임우현 외(2013)는 열악한 직무환경으로 요양보호사의 직업 정체성이 부족할 경우, 이직할 생각을 하게 되므로, 직무환경이 이직의도에 영향을 미친다고 하였다.

여러 선행연구에서 요양보호사의 직무환경에 대한 정의와 연구 결과를 토대로 본 연구의 직무환경이란 요양보호사 자신이 수행하고 있는 요양직무와 직업 안정성, 소속된 상사와 동료와의 관계, 임금 등에 따른 주관적 상황을 포괄하는 개념으로 정의한다. 이는 직무만족과, 이직의도, 서비스 질에 밀접한 관련성이 있을 것이다.

3. 직무만족(Job Satisfaction)

직무만족은 개인이 직무에 만족하게 만드는 심리적·신체적·환경적 상황의 조합이며, 조직구성원 간의 상호작용, 업무환경, 급여, 직무특성, 상사 등과 같은 다양한 요소로서 직무만족의 여러 차원을 구성하여 개인이 해당 요소들에 대해 전반적으로 인식하는 단일개념이다(Hoppock, 1935). 즉 개인이 자신의 직무와 관련하여 경험하는 욕구와 가치에 의해 평가될 때 인지되는 긍정적 반응(Smith, 1955)과 근로자 개인의 직무수행 및 직무 경험의 평가 결과에서 얻는 주관적 감정 상태나 태도이며, 다차원적이고, 추상적인 개념이다(Locke, 1976). 특히 개인이 직장 내부나 외부에서 느끼는 전반적인 감정의 긍정적 상태로서 개인적 특성요인보다는 환경적 요인에 의해 영향을 받는다(장승옥 외, 2007).

휴먼서비스는 인적자원의 대인 서비스 중심이기에 직무만족이 서비스 제공과정에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있고, 직무를 수행할 때, 정서적·인지적 행위에 영향을 받는 등의 다양하고 복잡한 구조이다(김기현, 2019). 직무만족은 경험적 상황에서 대상이나 내용, 적용 분야에 따라 학자마다 다르게 정의하는데(박찬상, 고광신, 2012; 고경애, 2016), 일반적으로 자신의 직무와 관련한 직무 그 자체뿐만 아니라 직무를 둘러싼 환경요인과 복합적인 상호작용에서 느끼는 정서적·심리적 반응이며(김지현, 2018), 추상적이고 다차원적인 측면에서 명확하고 확실한 정의가 어렵다(박진성, 2022). 따라서 본 연구의 직무만족은 요양보호사가 자신의 직무와 관련하여 느끼는 감정적·정서적 만족을 의미하며, 이는 다양한 요인에 의해 자신이 직면한 욕구와 가치, 태도, 신념 등의 경험적 상황에서 심리적·생리적·환경적 상황에 따른 긍정적·부정적 감정표현이라고 정의한다.

선행연구에서는 직무만족이 이직의도를 예측할 수 있는 주요 원인이며(김명일 외, 2019), 이직률을 좌우하는 중요한 원인 변수라고 하고 있다(Hellman, 1997). 정권철(2017)은 요양보호사의 조직환경이 질 높은 직무환경과 주당 근무수당, 승진 및 승급, 높은 임금, 낮은 이직의도와 관련되어 직무환경이 좋을수록 직무만족도가 높았고, 직무만족을 높이기 위해서는 직무환경을 개선하고 제도적 기반을 마련하는 것이 필요하다고 하였다.

한편, 직무만족은 서비스 질에도 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소이다(Hackman & Oldam, 1976). 요양보호사의 직무와 감독, 보수, 동료, 기관에 관한 만족이 높을수록 서비스 질(신뢰성, 대응성, 보증성, 공감성, 유형성)이 높게 나타났고(최영문, 2009), 신체적·정신적으로 허약하고 도움이 필요한 노인을 하나의 인격체로 존중하는 태도로 성실하게 책임성을 갖고 요양업무에 임할 때, 직무만족은 극대화되었지만, 직무환경에 따른 직무만족은 매우 낮았다(정윤모, 강영식, 2010). 김대삼과 김수정(2012)의 연구에서도 요양보호사의 직무만족이 서비스 질(유형성, 신뢰성, 친절성)에 정적인 영향을 미쳤고, 김선희 외(2012)에서는 업무자체 만족이 높을수록, 직업안정성의 만족도가 높을수록, 서비스 질에 긍정적 영향을 미쳤으며, 이미진(2011)의 연구에서도 요양보호사가 느끼는 직무만족은 결과적으로 서비스 질 변화에 핵심적 요소로 작용하였다. 이는 직무만족이 높을수록 양질의 서비스가 제공될 수 있고, 서비스 대상자의 만족도가 높아져 지속적인 이용과 공급자 확대로 이어진다는 것을 보여주며, 따라서 직무만족은 서비스의 양적·질적 성공을 결정짓는 중요한 요인이라 할 수 있다(이형길, 2012). 김영애(2015)의 연구에서는 요양보호사의 직무특성(동료관계, 업무량, 직무중요성, 역할모호성)이 직무만족에 유의한 영향을 미쳤고, 김대경(2019)은 직무환경(인적환경, 물리적환경)이 직무만족에 유의한 정(+)의 영향이 나타났다. 김재형 외(2020)는 요양보호사의 근무환경이 힘들다고 느끼는 정도가 직무만족에 부(-)의 영향을 미쳤으며, 이창선(2022)은 근무환경(업무관련, 대인관계, 조직관련)요인이 직무만족에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났고, 배병주(2024)는 병원에서 근무하는 요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 유의한 정(+)의 영향이 나타나 직무만족이 증가하면 서비스 질이 높아짐을 확인하였다.

이상과 같이 다양한 선행연구의 직무만족 요인에는 직무환경을 둘러싼 요양보호사 자신의 전반적인 만족 상태를 살펴보았고, 정서·심리·사회적 업무처리 능력 등에 대한 감정표현의 욕구를 주요 변인으로 측정 문항을 구성하였다. 따라서 본 연구의 직무만족 변수는 요양보호사의 이직의도를 완화시키는 주요한 요인임을 확인할 수 있었기에 결국 서비스의 질적 향상과 요양보호사의 효율적인 인적자원관리 측면에서 기초자료를 제공하고자 직무환경에 따른 직무만족과 이직의도, 서비스 질과의 밀접한 관련성을 규명하고자 한다.

4. 이직의도(Intention to Turnover)

이직의도는 “조직을 떠나려는 의식적이고 의도적인 계획을 갖는 것”(Tett & Meyer, 1993, p. 262), 가까운 미래의 어떤 시점에 조직을 떠날 주관적 가능성을 종사자 스스로 추정하는 것(Vandenberg & Nelson, 1999), 이직하고자 마음먹은 상태의 이직 직전 단계를 말한다(김강민, 2016). 비록 이직의도가 모두 실제로 이직으로 연결되지 않더라도 향후 이직에 주요한 영향을 끼치므로 이직 여부를 예측할 수 있는 선행변수로서(황보옥, 이선자, 2012), 조직구성원이 자신이 속한 조직이나 직업을 떠나려는 의도, 생각, 결심을 의미하며, 이직을 예견하고 이해하는데 중요한 예측요인이다(강영식, 2011). 이직으로 인해 새로운 직원의 채용까지 면접과 교육 등의 시간과 비용을 초래할 수 있고, 수급자와의 적응 기간과 서비스 지속성을 단절시켜 서비스 질에 부정적 영향을 미치며(Barry et al., 2008), 행정적 업무부담 증가, 서비스 질 저하, 서비스 단절 등의 문제점이 발생한다(Mobley, 1982). 특히 이직의도가 존재하는 한 요양보호사들의 사기 저하, 기관과 서비스 대상자에게 부정적 요소로서(박진희, 장윤정, 2014), 높은 이직률은 결과적으로 인적자원 상실로 이어져 서비스 제공의 어려움과 새로운 인력 채용을 위한 추가 비용을 유발한다는 측면에서 일정 수준 이상 높아지지 않도록 관리가 필요하다.

송미지(2013)는 요양보호사의 이직의도를 요양보호사가 조직구성원을 포기하고 현 직장을 떠나려고 하는 자발적이고 주관적인 심리상태로 정의하였고, 김민주(2017)는 실제로 이직이 일어나지 않은 상태에서 이직의도를 예방하기 위한 대안을 제시하기 위해 자발적으로 근로 현장에서 떠나려는 생각과 계획이라고 정의하였다. 김규화(2018)는 기관의 종사자가 어떠한 요인에 의해 자발적으로 기관을 떠나거나 다른 기관 또는 타 직종으로 이동하는 등의 행위까지 포함한 심리상태라고 하였다. 그 밖에 구체적인 계획을 바탕으로 이직을 고려하는 심리상태에서 근로자 자신이 속한 조직을 떠나는 것, 더 나은 근무조건을 위해 조직을 떠나는 것(강철희, 이종화, 2019; 김명일 외, 2019), 근로자의 주관적 의도와 마음 상태로 정의하였다(김영, 2021). 따라서 본 연구의 이직의도란 요양보호사가 가까운 장래에 조직구성원 및 서비스 대상자로부터 자발적이고, 의식적으로 떠나려는 마음가짐으로 정의하며, 직무환경으로부터 유발된 부정적 영향은 타 기관이나 직종 변경을 예측할 수 있는 변수로서 서비스 질에 영향을 미칠 것이다.

선행연구에서는 이직의도에 직무만족이 매우 강한 영향 관계가 있었는데(이주재, 2010), 요양보호사의 업무한계가 불규칙하고 임시직, 계약직의 시급제로 임금이 정해져 수입이 불규칙하며 사회적 인식이 좋지 않아서 힘든 것으로 나타났다(임정도, 2011). 특히 김진수(2013)의 연구에서는 직무만족이 이직의도에 부(-)적인 영향을 미치는 결과를 도출하였고, 직무만족이 이직의도를 감소시키는 변수임을 확인하는 과정에서 열악한 직무환경으로 인해 다양한 문제점을 발생시킨다는 것을 강조하였다. 윤소영 외(2015)는 직무만족이 높을수록 이직의도가 낮아진다는 것을 확인하였고, 요양보호사의 이직의도를 감소시키기 위해서는 직무만족감을 향상시키는 것이 중요하다고 하였다. 김민주(2017)는 요양보호사의 임금과 학력이 이직의도에 정적인 영향을 보였는데, 서비스 대상자로부터의 폭력피해 경험이 이직의도에 정적인 영향을 미쳤다. 김지현(2018)은 요양보호사의 과다한 업무로 인해 신체적·정신적 에너지가 부족하게 되어 갈등을 유발하거나 업무 과부하로 인한 스트레스가 직무 불만족과 높은 이직률로 나타났다. 정용운과 전태숙(2020)은 요양보호사의 직무환경 특성 중에서 근무경력은 이직의도에 정(+)적인 영향을 보였는데, 직무 스트레스를 받으면 학력이 높을수록 이직의도가 증가하였고, 소득수준이 낮을수록 이직의도가 낮게 나타났다. 이에 반해, 이진열 외(2023)의 연구에서는 요양보호사의 직무환경은 이직의도에 부(-)의 영향력이 있는 것으로 나타나 요양보호사의 직무환경이 좋을수록 이직의도는 낮아진다는 것을 규명하였다.

요컨대, 요양보호사의 열악한 직무환경으로 인해 대다수가 이직의도를 갖고 있으며, 상당수가 요양보호사의 잦은 이직으로 구인의 어려움과 서비스 질 제고에 어려움을 겪고 있다(김재형 외, 2020)는 점에서 앞으로 인력수급이 안정화되지 않는다면, 장기요양서비스 운영은 지속적으로 어려워질 수 있다(경승구 외, 2017). 지금까지 요양보호사의 직장 잔류의 원인이나 배경에 관한 연구가 진행되지 않았다는 점과, 많은 연구에서 요양보호사의 이직 원인으로 직무환경을 지목하였으며(서대석, 2023), 직무환경은 요양보호사의 이직에 유력한 원인으로서 폭넓은 연구가 필요함을 시사하였다.

이외에도 다수의 선행연구에서 요양보호사의 높은 노동 강도와 낮은 처우 수준으로 인해 높은 이직률의 원인이 되어(이진열 외, 2023) 요양보호사와 서비스 대상자 간 욕구가 높아지고 있는 상황에서 직무만족을 높이고, 잦은 이직률 개선 및 서비스 질 향상 방안으로 요양보호사의 장기 근무자가 직업적 전문성을 확보할 수 있도록 전문인 인정이 강화되거나 처우개선의 제도적 장치 마련이 시급하다.

5. 서비스 질(Service Quality)

서비스 질은 전달된 서비스 수준이 고객의 기대에 얼마나 부응하는가의 척도로서 고객의 기대에 일치하도록 일관성 있게 제공하고, 이용자의 욕구에 부합하여 기술적 결점이 없고, 기대에 부응하는 지속적인 품질 유지와 서비스 제공 시에 정확성과 발생한 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추는 것이다(Lewis & Booms, 1983). 이는 서비스 이용자가 기대한 서비스와 지각된 서비스 비교평가의 결과로서(Gronroos, 1984), 고객의 편익이나 욕구 충족을 목적으로 상대방에게 무형적이고, 소유권 이전이 없는 행위나 효용을 제공하는 행위로 객관적이고, 표준화되기 어렵다(이문재 외, 2019).

서비스 질의 구성요소에 Parasuraman et al.(1988)는 소비자가 제공받는 서비스의 유형에 관계없이 서비스 질을 평가하는 구성요인은 근본적으로 비슷하다는 점을 발견하고, SERVQUAL 모형을 개발하였다. 구체적으로 서비스 영역에 보편적으로 적용할 수 있는 신뢰성, 대응성, 능력, 정직성, 예의성, 접근성, 안정성, 커뮤니케이션, 이해성, 유형성 등의 10개 범주로 나누어 제시하였다. 그 이후 다양한 서비스 분야의 선행연구에서 지속적인 연구를 통해 경험적 분석과 개념의 정의가 확대되어 정교하게 가다듬어 신뢰성(Reliability), 대응성(Responsiveness), 보증성(Assurance), 공감성(Empathy), 유형성(Tangible) 등의 5가지 차원으로 유형화하였다(김덕순, 2018; 김수원, 2020; 손덕분, 2020). 첫째, 신뢰성은 약속한 서비스를 믿게 하며 그것을 정확하게 제공하는 능력이다. 즉, 신뢰할 만한 서비스의 수행은 서비스 이용자가 바라는 기대만큼 적시에 동일한 방법으로 매순간 실수 없이 성취할 수 있는 수단을 말한다. 둘째, 대응성은 서비스 이용자를 돕고 신속한 서비스를 제공하겠다는 의지이다. 즉, 뚜렷한 이유도 없이 이용자를 기다리게 하는 것은 서비스의 질에 대한 불필요한 부정적 인식을 자아내게 한다. 만일 서비스 실패가 발생하게 되면 전문가입장에서 신속하게 복구할 수 있는 능력이 서비스의 질에 대한 긍정적 인식을 심어준다. 이는 서비스 제공자들이 특별히 갖추어야 할 덕목이며, 일반적으로 서비스의 대다수 이용자들은 적극적인 도움을 필요로 하는 의존적인 존재라는 점 또한 서비스 질의 중요 구성요소로 고려되어야 한다. 셋째, 보증성은 믿음과 확신을 동반한 직원들의 능력뿐만 아니라 그들의 호의와 지식, 서비스 수행능력, 고객과의 효과적 의사소통, 고객에 대한 정중함과 존경, 서비스 제공자가 진심으로 고객에게 최선의 관심을 쏟는 것을 내포한다. 이는 일반적인 서비스에 비해 사회복지서비스 제공은 깊이 있는 능력을 필요로 하는 경우가 많다는 점에서 서비스 질의 중요구성요소로 고려되어야 한다. 넷째, 공감성은 기관이 이용자에 대한 개별적인 관심과 배려를 보이는 준비이다. 즉, 고객의 요구를 이해하기 위하여 접근 가능성, 민감성 노력을 주요 특징으로 포함한다. 이는 서비스 대상자들이 대부분 사회적 약자라는 점을 감안할 때, 서비스의 질의 중요 구성요소로 고려되어야 한다. 다섯째, 유형성은 물리적 시설, 통신의 확보, 장비, 물리적 환경(예: 청결)의 상태는 서비스 제공자가 보여준 세심한 배려와 관심의 유형적 증거이다. 이는 기관에 대한 긍정적·부정적 이미지를 창출한다. 또한 서비스에 대한 거부감을 완화하는데 도움이 될 수 있다는 점에서 서비스 질의 중요 구성요소로 고려되어야 한다. SERVQUAL은 국내 다수의 장기요양서비스 관련 연구에서 매우 유용하게 활용되어왔으므로, 본 연구에서는 Parasuraman et al.(1988)의 SERVQUAL 모형의 평가도구를 수정·보완하여 사용한 선행연구(강민석, 2016; 강은정, 2017; 이문재 외, 2019; 손덕분, 2020; 박진성, 2022; 정혜선, 2022)를 참고하였다.

장기요양서비스의 질 개념은 다소 광범위하고 주관적인 특성을 반영하고 있어 서비스 질을 충분하게 측정하기 어렵고(이민홍 외, 2014), 일반적인 서비스와 달리 영리추구 목적이 아니라 인간 대상의 직접적인 대면을 통해 제공하는 휴먼서비스인 동시에 돌봄 영역에 속한 특징으로 서비스 질을 논하기 어렵다. 다만, 대상자의 욕구를 충족시키고 제반 문제를 해결하기 위해 무형의 서비스를 제공한다는 점은 동일한 반면(김재오, 2022), 돌봄 서비스는 기술적 요소뿐만 아니라 주관적 욕구와 정서 등의 다양한 차원이 관련되며(최희경, 2010), 요양보호사가 최선을 다해 서비스를 제공하여도 대상자가 불만족이면 서비스 질 수준이 낮게 판단하는 것이 통념이다(서민호, 2012). 즉 요양보호사가 스스로 지각하는 서비스제공 능력과 관련된 판단이나 태도로(정지나, 2020b), 무형의 형태가 없는 특성상, 객관적 실체를 파악하기보다 연구자에 따라 다양한 정의가 존재하여 명확한 정의를 내리기 어렵다(황보람 외, 2015). 이상의 맥락에서 서비스 질은 상대적 개념으로 무형적이고 주관적인 특징을 갖고 있어 분야마다 다양하게 정의하고 있는데, 본 연구의 서비스 질은 SERVQUAL 모형을 근간으로 하되, 서비스 과정에서 수급자가 지각하는 주관적 기대의 욕구와 정서, 행동의 역동적 편익과 만족을 위해 요양보호사 자신이나 다른 서비스자원을 이용하는 과정의 전반적인 배려와 개인적 관심, 노력, 행동 수행을 일컫는 것으로 정의하고자 한다.

선행연구에서 이상곤(2015)은 방문요양센터 요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 영향을 보였고, 이창호(2015)에서는 노인요양시설 요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 영향을 미쳤으며, 서보준과 이진열(2017)은 직무만족이 높을수록 서비스 질이 높아진다는 것을 확인하였고, 근무기간은 서비스 질에 정(+)의 영향을 미침을 발견하였다. 정지나(2020b)는 요양보호사의 직무환경과 서비스 질이 유의한 정(+)의 상관관계를 가진다고 하였고, 서정진, 김동진(2021)의 연구에서는 직무만족이 서비스 질에 유의한 영향을 보인 반면, 윤소영 외(2015)는 요양보호사의 높은 이직으로 인해 서비스 질 감소와 조직운영비용 증가, 생산성 저하가 발생한다고 하였다.

이에 본 연구에서는 앞서 살펴본 여러 선행연구를 토대로 공급자 중심의 기술적 측면에 기반을 두고, 5가지 요인(신뢰성, 대응성, 유형성, 보증성, 공감성)의 서비스 질은 요양보호사의 자기 인식과 성과에 대한 전반적인 평가와 태도로 직무환경에 따른 직무만족과 이직의도의 관계 및 매개효과 결과를 통해 서비스 질 향상을 위한 효과적인 방안을 모색하고자 한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구의 목적과 연구가설

본 연구의 목적은 요양보호사의 직무환경에 따른 직무만족 및 이직의도가 서비스 질에 미치는 유의미한 관계를 살펴보고, 서비스 질에 미치는 매개효과의 검증을 통해 직무만족을 높이는 요인과 이직을 유발하는 원인을 밝혀내어 향후 이직률을 낮추는 실증적 자료를 마련하고자 한다. 특히 요양보호사들이 개별화된 서비스 대상자에게 서비스 질을 향상시킬 수 있는 구체적인 방안을 수립하는 것에 궁극적인 목적을 두고, 이를 검증하기 위한 구체적인 연구가설은 다음과 같다.

- 가설 1. 요양보호사의 직무환경은 직무만족에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

- 가설 2. 요양보호사의 직무환경은 서비스 질에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

- 가설 3. 요양보호사의 직무환경은 이직의도에 부(-)의 영향을 미칠 것이다.

- 가설 4. 요양보호사의 직무만족은 이직의도에 부(-)의 영향을 미칠 것이다.

- 가설 5. 요양보호사의 직무만족은 서비스 질에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

- 가설 6. 요양보호사의 이직의도는 서비스 질에 부(-)의 영향을 미칠 것이다.

- 가설 7. 요양보호사의 직무만족은 직무환경과 서비스 질과의 관계에서 매개효과가 있을 것이다.

- 가설 8. 요양보호사의 이직의도는 직무환경과 서비스 질과의 관계에서 매개효과가 있을 것이다.

- 가설 9. 요양보호사의 이직의도는 직무만족과 서비스 질과의 관계에서 매개효과가 있을 것이다.

2. 연구대상 및 자료수집방법

본 연구의 대상자는 서울·경기 및 수도권 지역의 재가노인복지시설에 종사하는 40~69세의 남·녀 요양보호사를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 요양보호사로서 직업의 특성상 남성보다 여성이 월등히 많다는 점에서 성별을 고려하지 않고 표본을 수집하였다. 구체적인 조사방법은 비확률 표본추출 중에서 편의표본 추출의 자기기입식 설문 응답으로 진행되었고, 전달체계는 카카오 단체톡 및 1:1 개인톡, 일반문자 등을 이용하여 네이버 폼 URL 형식으로 전송처리 후 온라인으로 수집되었으며, 자료수집에 앞서 고려대학교의 IRB 승인을 받아 진행되었다(KUIRB-2023-0212-01). 자료수집은 오프라인 예비조사(2023년 4월 15일~4월 30일) 약 50부를 실시한 후, 설문 문항을 일부 삭제·수정하여 본조사는 2023년 6월 10일부터 7월 10일까지 약 1개월간 온라인 설문조사를 실시하여 최종 분석에는 불성실 설문 응답자를 제외한 431부를 본 연구의 분석자료에 사용하였다.

3. 측정도구

본 연구의 설문지는 대상자의 일반적 특성, 직무환경, 직무만족, 이직의도, 서비스 질을 측정하는 척도와 대상자의 일반적 특성에 대한 질문이 포함되었다. 먼저 직무환경은 요양보호사의 직무와 관련된 근무량, 근무시간, 업무수행 역할 등의 직무 관련 문항과 직업 안정성, 상사와 동료관계, 임금 등의 요양직무에 관한 선행연구(강민석, 2016; 정권철, 2017; 박정윤, 2018)에서 사용된 척도를 본 연구에 알맞게 수정·보완하였고, 직무환경 전체의 Cronbach's ɑ는 .851로 나타났다. 직무만족은 요양보호사 자신의 직무에 대한 전반적인 만족, 자긍심, 지식, 능력, 적성, 재미와 흥미, 보람, 열정, 자아실현, 직무의 중요성과 자신의 직성 등에 관한 문항으로 구성하였고, 재가서비스 관련 선행연구(강민석, 2016; 강은정, 2017; 안옥순, 2020) 등에서 사용된 척도를 본 연구에 적합하도록 부분수정·보완하였다. 본 연구에서 직무만족의 Cronbach's ɑ는 .875로 비교적 높은 수준의 신뢰도로 나타났다. 요양보호사의 이직의도는 요양보호사의 이직의도 척도구성은 장기요양기관에서 직무환경, 직무만족, 서비스 질 등과 연계하여 여러 선행연구(정권철, 2017; 안옥순, 2020; 조형기, 2021)에서 사용된 척도를 본 연구에 적합하도록 수정·보완하여 재구성하였으며, 이직의도의 Cronbach's ɑ는 .882로 비교적 높은 수준의 신뢰도가 확보되었다.

서비스 질의 척도구성은 Parasuraman et al.(1988)에 의해 개발된 SERVQUAL 모형을 국내의 사회복지 관련 분야에서도 널리 사용되어 신현석(2005)이 번역·수정한 도구를 다양한 연구자에 의해 수정·보완되어 지속적으로 사용되었고, 장기요양서비스 대상자 중심의 서비스 질 향상에 중요한 요소로 작용하고 있다. 장기요양서비스의 요양보호사에 대한 다양한 선행연구(강민석, 2016; 강은정, 2017; 정혜선, 2022)에서 진행했던 5가지 유형을 선정하였고, 본 연구에 적합한 용어로 일부 수정·보완하여 신뢰성(5문항), 대응성(5문항), 유형성(5문항), 공감성(6문항), 보증성(6문항)의 하위영역 적도를 구성하였다.

서비스 질의 Cronbach's ɑ는 .854로 비교적 높은 신뢰도를 유지하였으며, 본 연구의 독립변수(직무환경)와 매개변수(직무만족, 이직의도), 종속변수(서비스 질)의 각 문항은 5점 Likert 척도를 사용하여 ‘전혀 그렇지 않다’(1점)에서 ‘매우 그렇다’(5점)까지의 단계로 구성하였고, 척도별 각각의 점수가 높을수록 요양보호사가 지각하는 정도의 수준이 높다는 것을 의미한다.

또한 대상자의 일반적 특성을 확보하고자 성별, 연령, 혼인 여부, 교육수준, 종교, 급여, 1일 근무시간과 근무기간 및 경력, 요양서비스 대상자 수, 요양보호사 자격증 취득이유, 거주지 등의 총 12문항으로 구성하였고, 성별, 혼인 여부, 교육수준, 종교, 임금, 자격증 취득이유 등은 각각 명목척도를 구성하였으며, 연령, 근무시간과 경력, 재가센터 근무기간, 대상자 수 등은 비율척도로 구성하였다.

4. 분석방법

본 연구는 자료분석을 위해 IBM SPSS Statistics 29.0, AMOS 26.0을 사용하여 다음과 같이 자료처리를 실시하였다. 첫째, 연구대상자의 인구통계학적 특성의 빈도분석을 통해 연구대상자의 분포를 확인하였다. 둘째, 연구변인들의 타당성을 확보하기 위해서 확인적 요인분석 및 집중타당성과 판별타당성 검증을 실시하였고 확인적 요인분석은 2단계 접근법을 활용하였다. 셋째, 구조방정식 모형분석을 위해서 AMOS 26.0을 이용하여 연구가설 검증을 실시하였다. 넷째, 매개효과 분석을 위해서 직·간접효과분석과 Sobel Test를 각각 실시하였으며, 직·간접 효과의 유의성을 확인하기 위해서는 부트스트래핑을 통해 유의수준 95%에서 유의성을 분석하였다. 마지막으로, 모든 분석의 유의수준 α= .05이다.

Ⅳ. 연구결과

1. 연구대상자의 일반적 특성

연구대상자 431명의 인구통계학적 특성별 분포를 살펴보면, <표 1>에서 제시한 바와 같이 성별 구성에서는 여성의 분포가 거의 93.7%로 남성의 구성비는 10% 이하의 수준이었고, 요양보호사의 연령은 40대(3.5%)가 매우 적었고, 대부분이 60대(61.0%)였으며, 결혼여부는 압도적으로 기혼(82.1%)의 비중이 높았으며, 학력은 고졸(63.3%)의 비중이 가장 높게 나타났다. 종교는 기독교(47.8%)가 가장 많았고, 대부분 종교를 가진 대상자였으며, 근무경력은 6년 이상(24.8%)에서 가장 많았고, 각 경력 구간별로 비슷한 비율로 구성되었다. 급여수준은 151만원~200만원(48.3%)에서 가장 많은 비중을 차지한 반면, 251만원 이상은 1.9%에 불과하였다. 근무시간은 5시간~7시간 미만(42.0%)이 가장 많았고, 재가센터 근무기간은 1년미만인 경우가 48.5%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 서비스 대상자 수는 2명(72.2%)에서 가장 많은 비중을 차지하였다. 요양보호사의 자격증을 취득한 이유(복수응답)는 전체 응답 수 1139개 중에서 가족의 생계를 위해서(80.7%)가 가장 높은 비중을 차지한 반면, 미래에 대한 전망(27.4%)이 가장 낮은 순위로 나타났다. 마지막으로 연구대상자의 거주지역은 서울(86.1%)이 대부분이고, 경기수도권은 13.9%로 조사되었다.

2. 외생변인의 타당성 검증

연구모형의 타당성 검증은 다음과 같은 절차로 진행하였는데, 각 연구변인의 측정변인별 확인적 요인분석 결과를 기반으로 연구모형에 대한 확인적 요인분석을 실시하였고, 연구변인별, 개념신뢰도와 AVE 및 최종 설문문항에 대한 신뢰도를 측정하였으며, 연구변인간의 상관계수를 측정하여 집중타당성, 판별타당성을 검증하였다.

본 연구는 연구모형의 개별 연구변인별 측정변인들의 확인적 요인분석을 실시하였고, 확인적 요인분석결과의 적합도는 절대적합지수 중 χ2=1014.006(p=.000), GFI=.850, AGFI=.823, RMR=.035, RMSEA=.067, SRMR=.077로 나타났고, 상대적합지수인 NFI=.810, TLI=.852, CFI=.865로 나타났다. 모형 적합도 지수는 일반적으로 GFI, AGFI, CFI, NFI 등은 0.8 이상이면 우수한 것으로 보며, RMR은 0.5 이하, RMSEA은 0.07 이하, SRMR은 0.08 이하이면 양호한 것(우종필, 2016)으로 간주하였기에 본 연구에서 연구모형의 확인적 요인분석 적합도는 높은 수준임을 알 수 있다.

연구모형에 대한 확인적 요인분석을 실시한 결과는 <표 2>에서 제시한 바와 같이 모든 문항의 표준화 경로계수가 최소 0.504 ~ 최대 0.804로 나타났다. 각 측정변수의 기각비(t-value)가 1.96을 크게 초과하였고, 유의수준은 p<.001에서 유의한 것으로 나타나 집중타당성이 있다고 판단되어 연구에 충분히 사용가능함을 확인하였다. 또한 연구변수들의 신뢰도 분석결과는 직무환경 .723, 직무만족 .876, 이직의도 .882, 서비스 질 .854 수준으로 비교적 높은 신뢰도를 나타내었다. 확인적 요인분석결과를 기반으로 산출된 개념신뢰도와 평균분산추출값(AVE)에 대해서 개념신뢰도는 0.888 이상, AVE 0.506 이상으로 모든 조건을 만족하였다. 따라서 집중타당성이 존재하는 것으로 나타났다.

3. 연구변인의 판별타당성, 집중타당성 검증

타당성 검정을 위해 측정 항목의 구성개념에 대한 요인적재치(0.532 이상), 평균분산추출값(AVE, 0.567 이상)으로 모두 0.5 이상을 넘었고, Cronbach's Alpha 계수(0.716 이상)는 모두 0.7 이상으로 모든 조건을 만족시켰다. 판별 타당도에 대한 검증을 위해 각 구성 개념의 AVE 값이 상관계수 제곱값보다 높게 나타나 판별타당성은 문제가 없는 것으로 나타났다(Fornell & Lacker, 1981). 이러한 결과는 설문 문항의 내적 일관성과 타당성을 충분히 확보되었음을 확인하였다(표 3참조).

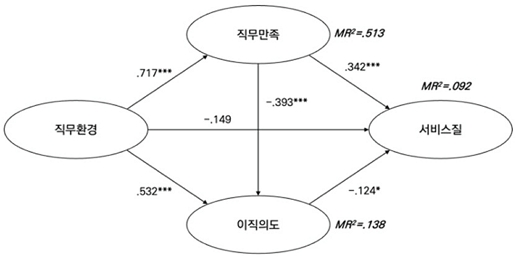

4. 구조모형 검증

연구모형의 기본 가설인 가설 1~6에 대한 검증결과는 <표 4>와 같고, 구조모형의 분석결과는 <그림 1>에 제시하였다. 먼저, 요양보호사의 직무환경과 직무만족의 관계 분석에서 직무환경은 직무만족에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(표준화 경로계수 = .717, p<.001). <가설 1>은 채택되었다. 요양보호사의 직무환경과 서비스 질의 관계 분석에서 직무환경은 서비스 질에 통계적으로 유의하지 않았으며(표준화 경로계수 = -.149, p=.173), 따라서 <가설 2>는 기각되었다. 요양보호사의 직무환경과 이직의도의 관계 분석에서 직무환경은 이직의도에 부(-)적 영향이 아니라 정(+)적인 영향이 미치는 것으로 나타났다(표준화 경로계수= .532, p<.001). 따라서 <가설 3>은 기각되었다. 요양보호사의 직무만족과 이직의도의 관계 분석에서 직무만족은 이직의도에 부(-)적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며(표준화 경로계수 = .-.393, p<.001) 따라서 <가설 4>는 채택되었다. 요양보호사의 직무만족과 서비스 질의 관계 분석에서 직무만족은 서비스 질에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나(표준화 경로계수 = .342, p<.001) <가설 5>는 채택되었다. 요양보호사의 이직의도와 서비스 질의 관계 분석에서 이직의도는 서비스 질에 부(-)적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(표준화 경로계수= .-.124, p<.05). 따라서 <가설 6>은 채택되었다.

5. 매개효과 분석

본 연구는 구조방정식모형의 매개효과를 검증하기 위해 다변량 정규분포의 가정으로부터 자유로우며, 신뢰구간에 대해서는 편향수정 백분율법(bias-corrected percentile method)을 사용하여 편향을 수정하는 부트스트래핑(bootstrapping)을 사용하였다. 추정된 연구모형에서 매개변수는 직무환경과 서비스 질에 대한 직무만족의 매개효과, 직무환경과 서비스 질에 대한 이직의도의 매개효과, 직무만족과 서비스 질에 대한 이직의도의 매개효과를 분석하였다. 검증에 앞서 각 효과는 연구변인간의 직접효과, 간접효과, 총효과를 살펴보았고, 표준화계수를 기준으로 결과를 제시하였으며, 각 효과의 유의성을 검증하기 위해 부트스트래핑의 유효성 검증을 실시하였고, 이에 대한 연구변인간의 직·간접효과의 결과는 다음과 같다.

첫째, 직무환경과 이직의도에 대한 직무만족의 매개효과에서 간접효과=-.281(0.717*-0.393=-0.281, p<.01)로 통계적으로 유의한 간접효과가 존재하는 것으로 나타나 <가설 7>은 채택되었다. 둘째, 직무환경과 서비스 질에 대한 직무만족과 이직의도의 이중 매개효과에 관한 것으로 직무만족을 통한 간접효과=0.245(0.717*0.342=0.245), 이직의도를 통한 간접효과=-.281(0.532*-0.124=-0.066), 직무환경, 직무만족, 이직의도를 통한 간접효과(0.717—0.393*-0.124=0.035)로 통계적으로 유의한 간접효과(0.214, p<.05)가 존재하여 <가설 8>은 채택되었다. 셋째, 직무만족과 서비스 질에 대한 이직의도의 매개효과는 직무만족-이직의도-서비스 질의 매개효과로 간접효과=0.149(-0.393*-0.124=0.149, p<.05)로 통계적으로 유의한 간접효과가 존재하는 것으로 나타났다. 따라서 <가설 9>는 채택되었으며, 직·간적효과에 대한 <표 5>를 제시하였다.

Ⅴ. 결론 및 제언

한국은 세계에서 가장 인구 고령화가 빠르게 진행되어 2025년에는 고령화율 20%를 넘는 초고령사회에 진입할 것이다. 노인 인구의 규모가 커지는 상황에서 장기요양서비스의 핵심적인 서비스 대상자에 대한 요양보호사의 업무는 서비스 현장에서 매우 포괄적이고, 업무의 경계선을 확실히 하기 어렵다. 재가노인복지시설 요양보호사는 서비스 대상자에게 직접적인 서비스 제공의 핵심 인력으로서 이들의 개별적인 역량이 서비스 질을 좌우하며, 만족감 높은 서비스를 결정하는 매우 중요한 인프라인 동시에 서비스의 중추적 역할을 담당하면서도 노인장기요양기관의 다른 직종보다 육체적·정신적 노동의 강도가 매우 높은 직종에 해당한다. 게다가 현재 대다수 지역에서 요양보호사들의 인력수급에 어려움을 겪고 있다. 어느새 장기요양보험제도가 시행된지 15년이 경과되면서 직무환경을 둘러싼 직무만족, 이직의도, 서비스 질을 높이기 위한 노력이 무엇보다 필요하다.

본 연구는 요양보호사의 직무환경에 따라 직무만족과 이직의도가 직무수행 결과인 서비스 질과 직결되어 서비스 대상자를 비롯한 요양보호사 개인의 행복과 재가센터 인력관리 운영 측면에서는 이직을 예방하기 위한 다각적인 노력이 필요하다. 즉 직무환경(직무자체, 직업안정성, 보수, 상사 및 동료관계)의 하위요인에 대한 직무만족을 높일 수 있는 제도적 개선이 중요한 이슈로 대두되어야 한다.

이를 위하여 본 연구에서는 재가노인복지시설 중에서도 재가방문요양센터에 종사하는 40대~69세의 남녀 요양보호사를 대상으로 온라인 설문조사를 실시하여 자료를 수집하였다. 설문 응답은 편의표본 추출의 자기기입식으로 진행되었고, 총 431부의 설문자료를 SPSS Statistics 29.0, AMOS 26.0을 사용하여 분석하였다.

분석결과, 요양보호사의 업무 특성상 여성의 분포(93.7%)가 압도적이며, 남성은 10%이하 수준으로서 연령의 대부분이 60대(61.0%)이고, 결혼여부는 기혼(82.1%)의 비중이 가장 높았고, 교육수준은 고졸(63.3%)이 높은 비중을 차지하였으며, 대부분 종교를 가진 대상자로서 기독교(47.8%)가 가장 높게 조사되었다. 근무경력은 6년 이상(24.8%)에서 가장 많았고, 임금은 151만원~200만원(48.3%)에서 많은 비중을 차지한 반면, 251만원 이상은 1.9%에 불과하였으며, 근무시간은 5시간~7시간 미만(42.0%)이 가장 많았고, 현재의 재가센터 근무기간은 1년미만인 경우가 48.5%로 가장 높은 비중을 차지하였는데, 이러한 결과는 곧 이직률이 빈번하게 진행되고 있다는 점이다. 서비스 대상자 수는 2명(72.2%)이 가장 높은 비중을 차지하였고, 요양보호사 자격증을 취득한 이유(복수응답)는 전체 응답 수 1139개 중에서 가족의 생계를 위해서(80.7%)가 가장 높은 비중을 차지한 가운데, 요양보호사의 거주지역은 대부분 서울(86.1%)로 조사되었다.

본 연구모형의 가설검증 결과를 요약하면 다음과 같다. 요양보호사의 직무환경과 직무만족의 관계 분석 <가설 1>에서 직무환경은 직무만족에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 채택되었다. 이는 이창선(2022)의 연구에서 주야간보호센터 요양보호사의 근무환경은 직무만족에 정(+)의 영향이 미치는 결과와 일치한다. 다만, 강민석(2016)의 연구에서는 데이케어센터 요양보호사의 직무환경요인 중에서 보상체계만이 본 연구와 일치한 결과로 직무만족에 정(+)의 영향이 나타났다. 또한 안옥순(2020)의 연구에서 요양보호사의 근무환경(기대급여)이 직무만족에 정(+)의 영향이 나타났고, 기타급여와 폭력경험은 부(-)의 영향이 나타나 부분채택 되었는데, 이는 근무환경의 폭력성이 증가할수록 직무만족이 줄어든다고 결과를 도출하였다. 따라서 요양보호사의 직무환경은 직무만족에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 직무만족 증진을 위한 처우 향상 및 직무환경의 개선을 통해 직무만족을 높아야 할 것이다.

요양보호사의 직무환경과 서비스 질의 관계 분석 <가설 2>에서 직무환경은 서비스 질에 직접적인 영향을 미치지 않는 것으로 나타나 기각되었다. 강민석(2016)에 따르면, 데이케어센터 요양보호사의 직무환경(인적환경, 근무환경, 보상체계, 기관가치, 비전공유)이 서비스 질에 미치는 영향은 직무환경 요인 중에서 근무환경이 본 연구와 동일하게 기각되었다. 본 연구결과에서 요양보호사는 1년미만(48.5%) 짧은 근무기간은 곧 잦은 이직률의 원인으로 볼 수 있고, 직무환경 자체에서 수행해야 할 높은 일의 강도나 범위의 불확실성이 존재한다는 점에서 <가설 2>는 유의미한 영향을 도출하지 못하였기에 향후 연구에서는 요양보호사의 시대적 흐름에 대응할 수 있는 측정도구 개발에 신중할 필요가 있겠다.

요양보호사의 직무환경과 이직의도의 관계 분석 <가설 3>에서 직무환경은 이직의도에 부(-)의 영향이 아니라 정(+)의 영향이 미치는 것으로 나타나 기각되었다. 이는 이명철(2015)에서 재가센터 요양보호사의 근무환경(보수, 근무여건, 서비스여건, 동료/상사관계, 대상자관계, 가족관계)이 이직의도에 부(-)의 영향이 나타났으며, 안옥순(2020)의 연구에서는 재가센터 요양보호사의 근무환경(직무 외 업무, 근무시간, 급여, 언어복력, 신체폭력, 성희롱 등)이 이직의도에 부(-)의 영향이 부분 채택되었던 결과와는 차이를 보인다. 다만, 이창선(2022)의 연구에서도 주야간보호센터 요양보호사의 직무환경요인(업무관련, 조직관련, 대인관련) 점수가 높을수록 이직의도에 정(+)의 영향력이 높아지는 것으로 나타나 본 연구의 결과와 일치한다. 이는 좋은 직무환경으로 인하여 요양보호사로서의 시장가치가 높아진 것으로 판단하게 하여 자신의 역량을 더욱 발휘할 수 있는 더 좋은 직장으로 이동하려는 욕구를 강화시킨 것으로 해석할 수 있을 것이다. 이러한 상반된 결과에 대해서는 보다 많은 연구와 구체적 분석이 필요할 것으로 판단된다.

요양보호사의 직무만족과 이직의도의 관계 분석 <가설 4>에서 직무만족은 이직의도에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타나 채택되었다. 이는 손덕분(2020)의 연구에서 노인요양시설 요양보호사의 직무만족은 이직의도에 부(-)의 영향이 있는 것으로 나온 결과와 일치한다. 즉 직무만족이 높을수록 이직의도를 감소시키는 결과로 직무만족이 이직의도에 직접적인 영향을 미치는 변수임을 규명하였다. 또한 김순옥과 최천근(2021)의 연구에서 재가요양보호사의 직무만족이 이직의도에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타난 결과와도 일치한다.

요양보호사의 직무만족과 서비스 질의 관계 분석 <가설 5>에서 직무만족은 서비스 질에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나 채택되었다. 본 연구는 이창호(2015)에서 노인요양시설 요양보호사의 직무만족이 높을수록 서비스 질이 높아진다고 했던 것과 일치한다. 또한 전재원(2019)의 연구에서 수원시에 소재한 방문요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 유의한 정(+)의 영향이 나타났던 것과도 일치한다. 또한 서울·경기도에 소재하는 노인요양시설 요양보호사를 조사한 손덕분(2020)의 연구에서도 본 연구와 동일하게 직무만족이 높을수록 서비스 질이 높아짐을 확인하였다.

요양보호사의 이직의도와 서비스 질의 관계 분석 <가설 6>에서 이직의도는 서비스 질에 부(-)의 영향이 나타나 채택되었다. 이는 김덕순(2018)의 연구에서도 재가요양보호사의 이직의도가 서비스 질에 부(-)의 영향이 나타난 것과 일치한다. 또한 손덕분(2020)의 연구에서는 노인요양시설 요양보호사의 이직의도가 서비스 질에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타난 것과도 일치한다.

한편, 구조방정식 모형의 매개효과를 검증하기 위해 추정된 연구모형에서 매개변수는 직무환경과 서비스 질에 대한 직무만족의 매개효과, 직무환경과 서비스 질에 대한 이직의도의 매개효과, 직무만족과 서비스 질에 대한 이직의도의 매개효과를 분석하였다. 검증에 앞서 각 효과는 연구변인간의 직·간접효과 및 총효과를 살펴보았고, 표준화계수를 기준으로 각 효과의 유의성 검증을 위해 부트스트래핑의 유효성 검증을 실시하였다. 직무환경과 이직의도에 대한 직무만족의 매개효과 <가설 7>에서 간접효과는 통계적으로 유의한 간접효과가 존재하는 것으로 나타나 채택되었다. 김영애(2015)의 연구에서는 방문요양보호사의 직무특성(직무다양성, 직무중요성, 직무자율성, 동료관계, 역할모호성, 업무량, 환자/보호자관계)요인이 이직의도에 미치는 영향에 대해 직무만족의 매개효과가 유의하지 않았던 것과는 차이를 보였다. 이는 선행연구와 본 연구 간의 직무특성 척도의 차이에 기인한 것일 수도 있고, 직무환경과 이직의도 간의 관계가 직무만족을 매개로 비선형적이기 때문으로 해석할 수 있을 것이다. 따라서 이 변수들 간의 관계에 대한 추가 분석이 필요할 것으로 보인다.

직무환경과 서비스 질에 대한 직무만족과 이직의도의 이중매개효과를 검증한 <가설 8>은 직무만족을 통한 간접효과, 이직의도를 통한 간접효과, 직무환경, 직무만족, 이직의도를 통한 간접효과가 통계적으로 유의하여 채택되었다. 직무만족-이직의도-서비스 질의 매개효과 <가설 9>는 통계적으로 유의한 간접효과가 존재하는 것으로 나타나 채택되었다. 손덕분(2020)에서 노인요양시설에 종사하는 요양보호사는 직무만족이 이직의도를 통해 서비스 질에 미치는 간접효과가 유의했던 점을 지지하는 결과이다.

이상의 결과에서 본 연구는 재가요양보호사의 직무환경을 둘러싼 직무만족과 이직의도의 관계를 검증하였고, 이를 바탕으로 이직률을 줄일 수 있는 정책적, 학술적 기초자료로 활용될 수 있다는 점에서 의미를 갖는다. 또한 요양보호사의 직무환경에 대한 직무만족이 높을수록 이직의도가 감소한다거나, 서비스 질이 높아진다는 선행연구와 일치한 연구결과를 통해 이들의 열악한 직무환경의 개선이 시급함에 주목해야 할 것이다. 따라서 구체적인 학술적, 실무적 시사점은 다음과 같다.

학술적 시사점은 첫째, 직무환경과 직무만족 간의 상관관계를 강화하였다는 점이다. 연구결과에 따르면, 요양보호사의 직무환경이 직무만족에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 요양보호사의 직무환경이 단순한 근무조건을 넘어 심리적 만족과 조직 내 관계 형성에 중요한 요소임을 시사한다. 특히, 본 연구는 매개효과의 중요성이 부각된 측면에서 직무환경이 직무만족과 서비스 질에 이직의도를 매개로 영향을 미치는 복합적인 구조를 제시함으로써, 직무환경과 이직의도 간의 상호작용을 심도 있게 연구할 필요성을 제시한다. 둘째, 본 연구는 직무환경과 서비스 질 사이의 매개변수의 중요성을 확인하였다. 즉, 직무환경과 서비스 질 사이에서 직무만족과 이직의도가 매개 역할을 한다는 점을 확인하였다. 이는 직무환경과 서비스 질 간의 단순한 상관관계를 넘어, 매개변수를 포함한 비선형적 관계를 탐구할 필요성을 제기한다. 이러한 결과는 요양보호사의 직무환경 관련 이론적 틀을 확장하고, 매개변수의 역할에 대한 새로운 시각을 제공한다. 셋째, 이직의도와 서비스 질의 부정적 상관관계를 확인하였다는 점이다. 이직의도가 서비스 질에 부(-)의 영향을 미친다는 점은, 이직의도가 요양보호사 개인의 전문성 유지와 업무 몰입에 부정적 영향을 끼친다는 기존 연구와 일치한다. 이는 요양보호사의 직무만족과 이직의도를 중심으로 하는 서비스 질 향상 방안 연구의 필요성을 제시한다.

실무적 시사점은 첫째, 요양보호사의 직무환경이 직무만족과 이직의도에 영향을 미치는 주요 요인으로 나타났으나 요양보호사의 직무환경에 대한 인식이 매우 낮았던 점을 고려하면, 직무환경 개선이 필요하다. 특히, 신체적 과중한 업무, 정서적 스트레스 감소, 동료와 상사관계 강화, 직업의 안정성, 적절한 급여와 업무환경 개선 등 직무환경에 초점을 맞춘 지원이 중요하다. 이는 요양보호사의 이직의도를 낮추고 직무만족을 높이며, 궁극적으로 서비스 질을 향상시키는 데 기여할 것이다. 이직률을 줄이기 위해서도 요양보호사가 수행하는 역할에 대한 기준을 명확히 전달하고, 공적 제도 범위 내에서 정해진 업무를 이행할 수 있도록 지원해야 한다. 특히 요양보호사의 인권 강화와 이미지 개선을 위해 요양보호사의 전문성이나 서비스 역량 강화를 위해 사회적 네트워크 연결망 확충을 통해 인성교육과 사회적으로 적극적인 지원이 필요하겠다. 둘째, 직무환경이 좋을수록 이직의도가 높아지는 결과는 요양보호사의 시장가치 상승과 더 나은 직장으로의 이동 욕구를 반영한다. 이를 해결하기 위해, 조직은 요양보호사의 경력 우대 및 개발 욕구를 충족시키고 장기근속의 매력을 높이는 방안을 마련해야 한다. 예를 들어, 장기근속수당 제도의 확대보완, 보수 체계의 투명화, 직무역량 강화프로그램 개발 및 교육 제공, 기관장이나 시설장, 사회복지사, 요양보호사 간 상호 존중의 의사소통 기회 확대가 효과적일 것이다. 셋째, 본 연구에서 직무만족과 이직의도의 매개효과가 서비스 질에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타난 만큼, 서비스 질 향상을 위해 매개 요인을 적극적으로 활용해야 한다. 이를 위해 직무만족을 높이고, 이직률을 줄이기 위한 조직 문화와 정책을 도입해야 한다. 특히 이직 의도가 서비스 질에 부정적 영향을 미친다는 점을 고려할 때, 서비스 질 향상을 위해 이직률 관리가 필수적이다. 이를 위해 요양보호사들이 자신의 직업에 안정감을 느끼고, 조직 내에서 성장할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

넷째, 본 연구 결과에서 요양보호사의 현재 재가센터 근무기관은 1년미만(48.2%)과 1년이상~2년미만(31.1) 비중이 79.3%로 나타난 점은 이들의 잦은 이직률은 곧 장기요양기관의 인력수급에 어려움과 직업 불안정성으로 결국 일시적 서비스 중단 혹은 서비스 질적 개선에 걸림돌이 될 수 있다. 따라서 현행 요양보호사의 장기근속제도의 인센티브는 현행 3년근속(6만원)에서 1년, 2년에 대해서도 차등 지원해 주는 정책적 개선을 제안한다.

본 연구의 한계점은 다음과 같다. 첫째, 연구대상을 재가방문요양센터에 종사하는 요양보호사에 한정하였기에 직무환경 측면에서 재가방문요양센터 외의 다양한 영역에서 활동하는 요양보호사를 포함하지 못한 점이다. 이에 노인요양시설에 종사하는 요양보호사까지 확대하여 해석·적용하는 것은 다소 무리가 있다. 그러므로 향후 노인요양시설과 재가방문요양센터에 종사하는 요양보호사를 대상으로 다양한 변수 외에 직무환경이 서비스 질에 미치는 포괄적인 요인을 파악할 수 있는 후속 연구가 진행되기를 기대한다. 둘째, 자료수집에서 응답자의 남녀 비율에서 현격한 차이가 있었다. 이는 남성 요양보호사가 많지 않음을 고려할 때, 요양보호사의 비율을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 현격한 남녀 비율 차이로 성별에 따른 인식 및 태도의 차이를 분석하기에는 한계가 있었다. 또한 편의표집을 활용하였기에 특정 지역의 요양보호사를 연구대상자로 제한하였다는 점에서 지역적·공간적 특성이 존재하는바 전국적인 대표성 측면에서 편의가 발생될 수 있으므로 일반화하기 어려운 측면이 있다. 후속 연구에서는 더 광범위한 지역을 대상으로 다양한 영역의 요양보호사를 포함하여 본 연구에서 다룬 변수 외의 관계를 개발하여 연구해 보는 것이 필요하겠다. 셋째, 서비스 질의 측정을 이용자 중심이 아닌 공급자 중심의 자기기입식 방법으로 서비스 질을 측정하였다. 이에 따라 요양보호사가 본인의 서비스 질을 과대평가한 경향이 있을 수 있는 한계가 있어 후속 연구에서는 대상자나 보호자 등의 입장에서 서비스 질을 다방면에서 좀 더 객관적으로 측정할 수 있는 측정 도구가 개발되어 연구가 진행되기를 기대한다.

초고령사회를 대비하여 국민건강보험공단에서는 다양한 매체를 통한 홍보와 정책으로 요양보호사가 전문적인 직업인으로서 각종 노인성 질환을 가진 서비스 대상자에게 필요한 일을 하고 있다는 자긍심과 자아실현의 기회를 주고, 노동력의 합당한 임금과 직업의 안정성이 확보된다면, 늘어나는 서비스 대상자의 수요에 비례하여 장기요양기관 운영자 측면에서도 요양보호사의 인적자원관리가 원활할 수 있겠다. 따라서 수요 대비 인력공급에 정책적 뒷받침이 되어 장기근속 요양보호사의 경제적 활동이 가능하도록 제도적·경제적 자원과 실천적 차원의 서비스 질 향상을 위한 본 연구의 결과가 학술적 기초자료로 활용될 수 있기를 기대한다.

References

- 강민석(2016). 서울형 데이케어센터 요양보호사의 직무환경이 서비스 질에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과를 중심으로. 가천대학교 대학원 박사학위논문.

- 강영식(2011). 요양보호사의 임파워먼트가 직무만족과 조직몰입 및 이직의도에 미치는 영향. 한국산학기술학회논문지, 12(9), 3904-3914.

- 강은정(2017). 요양보호사의 케어경험 및 자기효능감에 따른 직무만족도 및 서비스 질의 차이. 경상대학교 대학원 박사학위논문.

- 강철희, 이종화(2019). 사회복지사의 이직의도에 관한 연구: 직장이동과 직업이동 분석. 사회복지연구, 50(3), 93–129.

- 경승구, 장소현, 이용갑(2017). 공공데이터를 활용한 요양보호사 근로실태 및 임금 분석. 한국콘텐츠학회논문지, 17(6), 339-350.

- 고경애(2016). 요양보호사의 직무만족도에 영향을 미치는 요인: 제주도 요양시설을 중심으로. 장기요양연구, 3(2), 72-93.

- 곽미정(2014). 수도권 장기요양시설 요양보호사의 직무만족 영향요인 연구: 교육, 직무 스트레스, 업무환경 요인을 중심으로. 지역과 세계(구 사회과학연구), 38(3), 1-38.

- 김강민(2016). 전문성인식과 직무환경이 요양보호사의 이직의도에 미치는 영향. 미래사회복지연구, 7(1), 125-154.

- 김규화(2018). 장기요양기관 요양보호사의 조직몰입이 이직의도에 미치는 영향. 사회복지경영연구, 5(1), 99-123.

- 김기현(2019). 사회복지사의 직무스트레스가 직무만족에 미치는 영향: 자기효능감 매개 효과를 중심으로. 예술인문사회 융합 멀티미디어논문지, 9(12), 897-915.

- 김대경(2019). 노인장기요양시설 요양보호사의 직업의식과 직무환경이 직무만족에 미치는 영향: 서비스 질 매개효과 검증. 서울벤처대학원대학교 박사학위논문.

- 김대삼, 김수정(2012). 사회복지서비스 질에 있어 사회복무요원과 사회복지사간 관계의 매개효과 분석: 사회복무요원의 직무요인과 직무만족을 중심으로. 사회과학연구, 38(3), 73-100.

- 김덕순(2018). 요양보호사의 직무만족이 장기요양 재가노인서비스의 질에 미치는 영향: 이직의도의 매개효과를 중심으로. 국제신학대학원대학교 박사학위논문.

- 김명숙, 윤예숙, 이계상(2018). 노인장기요양시설 요양보호사의 직무몰입이 서비스 질에 미치는 영향, 한국케어매니지먼트연구, 29, 115-139.

- 김명일, 신혜리, 이민아(2019). 사회복지시설의 복리후생 수준과 사회복지시설 종사자의 이직의도와의 관계: 직무만족도와 인권보장 인식수준의 다중 매개효과 검증. 한국사회복지행정학, 21(1), 83-104.

- 김민정, 전정수(2015). 요양보호사의 직무스트레스와 직무만족에 관한 연구: 양주시 노인재가센터를 중심으로. 글로벌경영학회지, 12(3), 509-532.

- 김민주(2017). 장기요양대상 노인에 의한 요양보호사의 폭력피해경험이 이직의도에 미치는 영향: 공급기관 지원 인식의 조절효과를 중심으로. 사회보장연구, 33(2), 17-40.

- 김병문(2020). 노인복지정책의 전환 재가복지시설에서 커뮤니티케어로의 전환 및 경상북도에 대한 시사점. 대한정치학회보, 28(4), 49-72.

- 김선희, 남희은, 박소진(2012). 요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 미치는 영향. 한국콘텐츠학회논문지, 12(4), 282-291.

- 김소정(2012). 재가시설과 요양시설 요양보호사의 직무만족과 이직의도에 관한 연구. 보건사회연구, 32(1), 115-139.

- 김수원(2020). 재가 급여 요양보호사의 직업의식이 서비스 질에 미치는 영향. 부산대학교 행정대학원 석사학위논문.

- 김순옥, 최천근(2021). 요양보호사의 사회적 지지가 이직의도에 미치는 영향에 대한 직무만족과 조직몰입의 매개효과. 융합사회와 공공정책, 14(4), 61-89.

- 김영(2021). 요양보호사에 대한 복리후생이 직무만족과 이직의도에 미치는 영향. 부경대학교 대학원 박사학위논문.

- 김영두, 송명자, 곽종형(2023). 요양보호사의 직무환경이 서비스 질에 미치는 영향. 사회복지경영연구, 10(1), 277-297.

- 김영락, 임영규(2009). 직무환경, 직무태도, 직무스트레스 및 생활만족도 간의 인과적 관련성에 관한 연구. 세무회계연구, 24, 127-148.

- 김영애(2015). 재가방문요양보호사의 직무특성이 이직의도에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과를 중심으로. 가천대학교 행정대학원 박사학위논문.

- 김영태, 김희웅, 염영배(2009). 요양시설과 재가시설의 요양보호사 직무만족에 관한 연구. 노인복지연구, 46, 53-75.

- 김재오(2022). 요양보호사의 직업윤리가 조직유효성과 서비스 질에 미치는 영향에 관한 연구. 부경대학교 대학원 박사학위논문.

- 김재형, 김호현, 김근세(2020). 요양보호사의 근무환경과 휴가권이 직무태도에 미치는 영향. 정책분석평가학회보, 30(4), 211-238.

- 김정희, 장천식(2016). 노인요양시설 종사자 근무환경이 요양서비스품질에 미치는 영향과 사회적 지지의 매개효과. 한국콘텐츠학회논문지, 16(5), 533-547.

- 김지현(2018). 급여 유형에 따른 요양보호사의 역량과 업무저해요인이 직무만족도에 미치는 영향. 인하대학교 대학원 박사학위논문.

- 김지현, 차경천, 최현자(2021). 노인장기요양보험제도의 정책효과에 관한 연구: 제도 이용과 개편 효과를 중심으로. 소비자정책교육연구, 17(2), 89-109.

- 김진수(2013). 요양보호사의 감정노동이 이직의도에 미치는 영향과 감정부조화, 직무만족의 매개효과. 노인복지연구, 61, 163-188.

- 박정윤(2018), 노인장기요양시설 설립·운영주체가 요양보호사의 서비스 질에 미치는 영향. 숭실대학교 대학원 석사학위논문.

- 박중선, 최영, 김남연(2022). 방문요양보호사의 직업의식이 직무만족에 미치는 영향: 자기효능감의 매개효과를 중심으로. 사례관리연구, 13(1), 95-119.

- 박진성(2022). 재가노인복지시설 사회복지사의 직무환경이 직무만족도 및 서비스 질에 미치는 영향. 부산대학교 행정대학원 석사학위논문.

- 박진희, 장윤정(2014). 변혁적 리더십과 집단문화가 요양보호사의 이직의도에 미치는 영향에 관한 연구. 보건사회연구, 34(2), 161-186.

- 박찬상, 고광신(2012). 재가시설 요양보호사의 직무만족도에 영향을 미치는 요인: Herzberg의 동기-위생이론을 중심으로. 교회와사회복지, 19, 123-158.

- 배병주(2024). 병원에서 근무하는 요양보호사의 직무 만족이 서비스의 질에 미치는 영향 서비스 제공자를 중심으로. 대한고령친화산업학회지, 16(1), 71-80.

- 보건복지부(2018). 요양보호사 양성지침. 세종: 보건복지부(https://www.mohw.go.kr/, )

- 보건복지부(2022). 장기요양보험료율. 보도자료 세종: 보건복지부(https://www.mohw.go.kr/, )

- 보건복지부(2023). 초고령사회 대비 장기요양서비스 확충과 품질관리 나선다: 제3차 장기요양기본계획(2023-2027) 수립·발표. 보도자료. 세종: 보건복지부(https://www.mohw.go.kr/, )

- 서대석(2023). 직무환경이 요양보호사의 이직 의도에 영향을 미치는 관계에서 직무 배태성의 조절효과 분석. 한국웰니스학회지, 18(4), 209-215.

- 서민호(2012). 요양보호사의 직무스트레스와 직무소진이 서비스 질에 미치는 영향: 대구광역시 요양시설 종사자 중심으로. 대구한의대학교 대학원 박사학위논문.

- 서보준, 이진열(2017). 사회복지시설 종사자의 임파워먼트가 서비스 질에 미치는 영향에 대한 직무만족의 매개효과. 사회과학연구, 33(3), 23-46.

- 서정진, 김동진(2021). 요양보호사의 사회적 지지가 서비스 질에 미치는 영향. 한국인간복지실천연구, 27, 7-38.

- 손덕분(2020). 노인요양시설 요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 미치는 영향: 자기효능감과 이직의도의 매개효과를 중심으로. 대구한의대학교 대학원 박사학위논문.

- 송명섭, 이영선(2021). 요양보호사의 인간중심케어와 서비스 질의 관계: 요양보호사의 감정노동과 직무만족의 매개효과 중심. 한국산학기술학회논문지, 22(3), 476-484.

- 송미지(2013). 재가요양보호사의 직업의식과 직무스트레스가 이직의도에 미치는 영향. 한양대학교 공공정책대학원 석사학위논문.

- 신현석(2005). 장애인생활시설 생활재활교사의 임파워먼트가 서비스 질에 미치는 영향. 대구대학교 대학원 박사학위논문.

- 신혜리, 이민아(2018). 노인장기요양보험 급여이용이 노년기 삶의 질에 미치는 영향. 사회과학논총, 21(2), 99-124.

- 안옥순(2020). 재가요양보호사의 근무환경 및 개인성향이 직무만족 및 이직의도에 미치는 영향. 연세대학교 정경창업대학원 석사학위논문.

- 우종필(2012). 우종필 교수의 구조방정식모델 개념과 이해. 서울, 한국: 한나래 아카데미.

- 윤소영, 서영숙, 권영채(2015). 요양병원 요양보호사 이직의도와 관련변인. 디지털융복합연구, 13(1), 321-329

- 윤일현(2011). 사회복지사의 직무 행동 특성이 사회복지 서비스 질에 미치는 영향요인에 관한 연구: 조직지원인식의 매개 및 조절효과. 광주대학교 사회복지전문대학원 박사학위논문.

- 이명철(2015). 요양보호사의 근무환경이 이직의도에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과 검증. 협성대학교 대학원 박사학위논문.

- 이문재, 조춘범, 김정화(2019). 요양보호사의 긍정심리자본이 서비스 질에 미치는 영향과 직무만족의 매개효과 검증. 한국노년학, 39(3), 531-548.

- 이미진(2011). 노인 장기요양서비스의 질 측정상의 쟁점에 대한 고찰. 사회복지정책, 38(1), 141-165.

- 이민홍, 최재성, 이상우(2014). 노인장기요양서비스의 질 관리체계와 개선방안: 이해관계자(stakeholder) 관점을 중심으로. 사회복지정책, 41(4), 51-75.

- 이병록(2012). 재가복지시설 요양보호사의 사회적 지지가 직무만족도에 미치는 영향. 한국지역사회복지학, 43, 489-511.

- 이상곤(2015). 방문요양센터 요양보호사의 심리적 임파워먼트와 직무만족이 요양서비스의 질에 미치는 영향. 노인복지연구, 70, 9-30.

- 이선애, 허만세(2020). 노인 장기요양 비용이 재가 노인의 삶의 질에 미치는 영향 분석. 사회과학 담론과 정책, 13(1), 147-175.

- 이영균, 김종숙(2016). 요양보호사의 직무만족이 조직시민행동에 미치는 영향. 정책개발연구, 16(2), 213-240.

- 이재연(2019). 재가 장기요양기관 방문 요양보호사의 직무스트레스가 이직의도에 미치는 영향: 소진과 자기효능감의 매개효과를 중심으로. 칼빈대학교 대학원 박사학위논문.

- 이주연, 조성제(2018). 노인복지시설 요양보호사의 직무특성과 이직의도와의 관계. 예술인문사회 융합멀티미디어 논문지, 8(7), 687-696.

- 이주재(2010). 요양보호사의 이직 의도에 영향을 미치는 요인. 사회과학연구 34(2), 93-113.

- 이지현, 여영훈(2023). 요양보호사의 직업선택 동기가 이직의도에 미치는 영향. 장기요양연구, 11(1), 5-30.

- 이진열, 윤기혁, 이미라(2023). 노인요양시설 요양보호사의 직무환경이 이직의도에 미치는 영향: 직무스트레스의 매개효과, 한국케어매니지먼트연구, 49, 27-51.

- 이진열, 이솔지(2021). 요양보호사의 직무환경이 고객지향성에 미치는 영향에서 조직몰입의 매개효과: 부산지역 요양보호사를 중심으로. 한국케어매니지먼트 연구, 41, 35-57.

- 이창선(2022). 주야간보호센터 요양보호사의 근무환경이 이직의도에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과를 중심으로. 건국대학교 행정대학원 석사학위논문.

- 이창호(2015). 노인요양시설에서 요양보호사의 직업적 정체성이 서비스 질에 미치는 영향에 대한 실증적 연구: 직무만족의 매개효과. 인적자원관리연구, 22(3), 1-21.

- 이한우(2019). 맞춤형 복지팀의 직분이 소진에 미치는 영향: 직무환경 및 전문성의 매개효과를 중심으로. 경기대학교 대학원 박사학위논문.

- 이형길(2012). 요양보호사의 직무만족에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 보호자와의 관계의 질을 중심으로. 서울대학교 대학원 석사학위논문.

- 임우현, 이창호, 박만원(2013). 요양보호사의 직업적 정체성이 이직의도에 미치는 영향에 관한 연구: 직무만족의 매개효과. 노인복지연구, 60, 353-378.

- 임정도(2011). 요양보호사의 직무스트레스와 직무만족 간의 관계. 한국콘텐츠학회논문지, 11(1), 225-235.

- 임현승(2023). 요양보호사의 직무스트레스가 이직의도에 미치는 영향: 사회적 지지의 조절효과 중심으로. 문화교류와 다문화교육, 12(2), 417-438.

- 장승옥, 소진자(2007). 환경적 요인, 관계적 요인, 운영형태에 따른 학교사회복지사의 직무만족도에 관한 연구. 학교사회복지, 13, 75-98.

- 장인자(2019). 직무환경과 보상체계가 요양보호사의 직무만족과 조직몰입 및 이직의도에 미치는 영향: 임파워먼트의 매개효과. 경기대학교 대학원 박사학위논문.

- 전유림(2020). 노인요양시설 요양보호사의 성격유형이 직무성과에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과를 중심으로. 한국복지실천학회지, 12(1), 105-134.

- 전재원(2019). 재가 노인복지시설 방문요양보호사의 셀프리더십이 서비스 질에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과를 중심으로. 단국대학교 행정법무대학원 석사학위논문.

- 정권철(2017). 요양보호사 조직환경이 직무만족도에 미치는 영향. 부산대학교 행정대학원 석사학위논문.

- 정용운, 전태숙(2020). 요양보호사의 직무 스트레스, 직무환경특성이 이직 의도에 미치는 영향에 관한 연구. 21세기사회복지연구, 17(2), 25-50.

- 정윤모, 강영식(2010). 요양보호사의 직무환경에 따른 직무스트레스와 소진이 직무만족에 미치는 영향. 한국산학기술학회논문지, 11(10), 3688-3699.

- 정지나(2020a).요양보호사의 직업윤리와 직무환경이 직무만족에 미치는 영향. 보건과복지, 22(1), 177-197.

- 정지나(2020b). 노인요양시설 요양보호사의 서비스 질에 미치는 융합적 요인의 분석. 한국융합학회논문지, 11(4), 323-332.

- 정혜선(2022). 노인요양시설 종사자들의 직무환경과 직무교육만족도가 직무만족에 미치는 영향: 서비스 질 매개효과 중심으로. 한서대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 조한라, 여영훈(2022). 장기요양요원의 역량이 방문요양서비스 품질에 미치는 영향: 3수준 다층모형을 적용하여. 한국노년학, 42(1), 51-71.

- 조형기(2021). 장애인생활체육지도자의 근무환경에 따른 직무만족도 및 이직의도: 수도권 장애인생활체육지도자를 중심으로. 한국체육대학교 사회체육대학원 석사학위논문.

- 최영문(2009). 요양보호사의 직무만족이 서비스 질에 미치는 영향. 계명대학교 정책대학원 석사학위논문.

- 최영옥(2019). 재가노인복지서비스의 현황 및 발전방향. 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지 9(7), 845- 854.

- 최희경(2010). 노인요양시설의 돌봄 서비스에 대한 가족과 요양보호사의 인식 및 기대 비교 연구. 가족과 문화, 22(4), 1-31.

- 정구현, 장수안(2022). 2022년 고령자 통계. 통계청 보도자료(2022. 09.). 사회통계국 사회통계기획과: 통계청(http://kostat.go.kr, )

- 하정우(2021). 이벤트기획사의 직무환경이 조직몰입, 혁신행동에 미치는 영향 연구. 관광경영연구, 101, 527-548.

- 홍석호, 장국염, 장은하(2022). 한국 노인의 장기요양 서비스 이용과 삶의 질에 관련된 학술논문 체계적 문헌 고찰. 한국케어매니지먼트연구, 44, 5-30.

- 황보람, 이진열, 김영진, 최은미(2015). 자활서비스 질이 자활의지에 미치는 영향에 대한 희망의 매개효과. 사회복지정책, 42(1), 265-292.

- 황보옥, 이선자(2012). Q방법을 활용한 노인장기요양서비스 종사자의 이직의도에 영향을 미치는 직무스트레스의 유형화. 노인복지연구, 58, 165-190.

-

Barry, T. T., Kemper, P., & Brannon, S. D. (2008). Measuring worker turnover in long-term care: lessons from the better jobs better care demonstration: Kathleen Walsh Piercy, PhD, Editor. The Gerontologist, 48(3), 394-400.

[https://doi.org/10.1093/geront/48.3.394]

-

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.

[https://doi.org/10.1177/002224378101800104]

-

Freund, A. (2005). Commitment and job satisfaction as predictors of turnover intentions among welfare workers. Administration in social work, 29(2), 5-21.

[https://doi.org/10.1300/J147v29n02_02]

-

Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European Journal of Marketing. 18(4), 36-44.

[https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784]

-

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.

[https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7]

-

Hellman, C. M. (1997). Job satisfaction and intent to leave. The journal of social psychology, 137(6), 677-689.

[https://doi.org/10.1080/00224549709595491]

- Herzberg, F. I. (1966). Work and the Nature of Man. World Publishing Company.

- Hoppock, R. (1935). Job Satisfaction. New York: Harper.

- Lewis, R. C., & Booms, B. H. (1983). The marketing of service quality in emerging perspectives on service marketing. Chicago, AMA, 65(4), 99-107.

- Locke. E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette(Ed,). Handbook of industrial and organizational psychology (1297-1349), Chicago, IL:Rand McNally.

- Masterson, D. (1991). What Business are we in? In L. Friedman(ed). The AMA handbook of marketing for the service industries NY, American Managment Association.

-

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the" side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of applied psychology, 69(3), 372.

[https://doi.org/10.1037/0021-9010.69.3.372]

- Mobley, W. H. (1982). Employee turnover: Causes, consequences, and Control. Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing Co., 10-11.

-

Mor Barak, M. E., Nissly, J. A., & Levin, A. (2001). Antecedents to retention and turnover among child welfare, social work, and other human service employees: What can we learn from past research? A review and metanalysis. Social service review, 75(4), 625-661.

[https://doi.org/10.1086/323166]

-

Ostroff, C. (1992). The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational level analysis. Journal of applied psychology, 77(6), 963-974.

[https://doi.org/10.1037/0021-9010.77.6.963]

-

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of marketing, 49(4), 41-50.

[https://doi.org/10.1177/002224298504900403]

- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions Journal of retailing, 64(1), 12-40.

- Smith, H. C. (1955). Psychology of industrial behavior. New York: Mcgraw-Hill Book.

- Smith, P. C., Kendall, L, M. & Hulin, C. L.(1969). The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement. Chicago: Rand McNally.

-

Takase, M. (2010). A concept analysis of turnover intention: Implications for nursing management. Collegian, 17(1), 3-12.

[https://doi.org/10.1016/j.colegn.2009.05.001]

-

Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta‐analytic findings. Personnel psychology, 46(2), 259-293 (p. 262).

[https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x]

-

Vandenberg, R. J., & Nelson, J. B. (1999). Disaggregating the motives underlying turnover intentions: when do intentions predict turnover behavior?. Human relations, 52(10), 1313-1336.

[https://doi.org/10.1177/001872679905201005]

-

Wright, P. M., & Haggerty, J. J. (2005). Missing variables in theories of strategic human resource management: Time, cause, and individuals. Management revue, 164-173.

[https://doi.org/10.5771/0935-9915-2005-2-164]