다변량 잠재성장모형을 활용한 부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계

초록

본 연구는 초기 청소년이 인식하는 부모의 부정적 양육태도, 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계를 분석하고 부모의 부정적 양육태도가 초기 청소년의 삶의 만족도에 영향을 미치는 과정에서 스마트폰 의존의 종단적 매개효과를 살펴보고자 하였다. 이러한 연구목적을 위하여 한국아동·청소년패널조사 2018(KCYPS 2018)의 초4 패널의 3차년도(초6), 4차년도(중1), 5차년도(중2)의 3개년도 종단자료를 활용하여 1,960명의 자료를 분석하였다. 수집된 본 연구의 자료는 IBM SPSS 27.0 프로그램과 AMOS 23.0 프로그램을 사용하여 기술통계 분석, Pearson의 상관분석과 시간에 따른 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 변화 양상을 추정하기 위해 잠재성장모형을 분석하였다. 이와 더불어 연구변인들 간의 종단적 영향 관계를 분석하기 위하여 다변량 잠재성장모형을 활용하였으며, 스마트폰 의존의 종단매개효과를 검증하기 위해 AMOS user-defined estimand를 실시하였다. 연구 결과 시간의 흐름에 따라 초기 청소년이 인식하는 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도는 모두 감소한 반면, 스마트폰 의존은 증가하는 추세를 보였으며, 초기 청소년의 스마트폰 의존 초기값은 부모의 부정적 양육태도 초기값과 삶의 만족도 초기값의 간의 관계에서 부분매개 역할을, 스마트폰 의존 변화율은 부모의 부정적 양육태도 변화율과 삶의 만족도 변화율 간의 관계에서 완전매개 역할을 하는 것으로 나타났다. 본 연구결과는 초기 청소년의 삶의 만족도에 있어 부모의 양육태도의 중요성을 재강조하고, 가정 및 학교 현장에서 초기 청소년의 스마트폰 사용에 관심을 가지고 이에 대한 적절한 교육 및 개입이 필요할 뿐만 아니라 스마트폰 의존을 줄이기 위하여 다양한 활동을 제공하는 등 양질의 프로그램이 개발 및 시행되어야 함을 시사한다.

Abstract

This study examines the longitudinal relationships between negative parenting attitudes, smartphone dependency, and life satisfaction in early adolescents, with a focus on the mediating role of smartphone dependency in the influence of parenting attitudes on life satisfaction. Using longitudinal data from the 3rd (6th grade), 4th (1st year of middle school), and 5th (2nd year of middle school) waves of the 2018 Korean Children and Youth Panel Survey (KCYPS 2018), the study analyzed data from 1,960 adolescents. Data were analyzed with IBM SPSS 27.0 and AMOS 23.0, employing descriptive statistics, Pearson’s correlations, and latent growth modeling to assess changes over time in parenting attitudes, smartphone dependency, and life satisfaction. A multivariate latent growth model and AMOS user-defined estimand were used to test the mediating effect of smartphone dependency. Results revealed that while negative parenting attitudes and life satisfaction declined over time, smartphone dependency increased. Initial smartphone dependency partially mediated the relationship between negative parenting attitudes and life satisfaction, and the change in smartphone dependency fully mediated the relationship between changes in parenting attitudes and life satisfaction. These findings highlight the significant role of parenting attitudes in adolescents' life satisfaction and suggest the need for targeted interventions to reduce smartphone dependency through engaging programs in both family and educational contexts.

Keywords:

parenting attitude, smartphone dependency, life satisfaction키워드:

부모 양육태도, 스마트폰 의존, 삶의 만족도I. 서론

인간은 자신의 삶에 만족함으로써 일상 속에서 기쁨을 발견하고 불확실한 상황 속에서도 미래에 대한 희망을 키워 나아갈 수 있다. 삶의 만족도란 전반적인 삶의 질에 대한 주관적인 인지적 평가로 개인의 건강한 적응을 예측하는 중요한 지표이다(Diener et al., 1999). 아동권리보장원(2024)에서 발표한 OECD의 아동 삶의 만족도 국제 통계에 따르면, 우리나라의 15세 아동 중 26.1%가 '높은 삶의 만족도를 느끼고 있다'고 응답하여 OECD 평균인 33.8%보다 7.7% 낮은 반면, '낮은 삶의 만족도를 느끼고 있다'고 대답한 비율은 22.3%로 OECD 평균인 17.9%보다 4.4% 높은 것으로 나타났다. 청소년기의 낮은 삶의 만족도는 불안, 우울 등 부정적 정서(신승배, 2018)와 더불어 이후의 부적응 및 삶의 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(Goldbeck et al., 2007). 특히 초기 청소년기는 아동기에서 청소년기로 전환되는 시점으로 이들의 삶에 많은 변화가 일어나는 중요한 시기이며, 성장의 기회와 더불어 어려움과 문제 발생 가능성이 함께 찾아올 수 있는 시기인 만큼 각별한 관심이 요구되기에(엄선영, 이강이, 2012) 이들의 삶의 만족도에 대해 주목할 필요가 있다.

초기 청소년기는 또래관계가 더욱 중요시되면서 부모에 대한 애착행동과 상호작용은 줄어들게 되지만 여전히 부모의 중요성은 강조된다(Dwyer, 2005). 즉, 초기 청소년기의 삶의 만족도와 가정환경은 밀접한 관련이 있으며, 그중에도 부모의 양육태도는 청소년기 삶의 만족에 영향을 미치는 중요한 요인(김선미 외, 2024; 이서연, 2022; Lavrič & Naterer, 2020) 중 하나라고 볼 수 있다. 양육태도는 자녀를 대하는 부모의 행동과 태도(Becker, 1964)로 자녀를 양육하는 과정에서 부모가 갖는 내적인 신념과 가치를 반영한다(권유정 외, 2022; 박은민, 백서희, 2017). 청소년이 부모와 함께 즐거운 시간을 보내고 부모가 자녀의 의사결정을 존중하는 등의 긍정적인 양육태도는 이들의 삶의 만족도에 도움이 되는 반면(Salgado et al., 2021), 부모의 적절한 지도와 보호가 지원되지 않는 등 부모의 양육태도를 부정적으로 지각하는 청소년은 심리적으로 위축되고, 일상이 불만스럽게 느껴져 삶의 만족도가 감소될 수 있다(송순만, 백진아, 2016).

최근까지 부모의 부정적 양육태도가 청소년의 삶의 만족도에 영향을 준다는 것은 다수의 연구를 통해 입증되어 왔으며(김철원, 2024; 유계환, 2021; 조성남, 2021; Stavrulaki et al., 2021), 청소년이 경험하는 부모의 부정적 양육의 경우 시간에 따라 감소하는 경향이 있다고 보고되었다(조예진 외, 2015). 이는 자녀가 아동기에서 청소년기로 성장함에 따라 부모는 자녀의 독립성과 자율성을 더욱 존중할 수 있다는 점을 고려하였을 때, 장기적인 관점에서 부모 양육태도의 변화양상에 주목해야 함을 의미한다(이서연, 2022). 따라서 본 연구에서는 시간의 흐름에 따라 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도의 변화양상과 더불어 이것이 초기 청소년의 삶의 만족도에 어떠한 영향을 줄 수 있는지 즉, 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도 간의 종단적 관계를 살펴보고자 한다.

한편, 오늘날의 10대 청소년들은 태어나면서부터 디지털 미디어 환경에 노출되어 ‘디지털 원주민(digital native)’이라고 불리는(권유정, 임지영, 2021; Prensky, 2001)만큼 디지털 미디어가 만연한 세상 속에서 살아가고 있다. 그중에서도 2023년 스마트폰 과의존 실태조사에 따르면, 청소년 스마트폰 과의존 위험군은 2023년 40.1%로 유아동 25.0%, 성인 22.7%, 60대 13.5%보다 높은 수치를 보였으며, 특히 급간 별로는 초등학생과 중학생(42.1%)이 고등학생(36.0%)보다 스마트폰 의존 위험에 많이 노출되어있는 것으로 보고되어(과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2023) 초기 청소년기의 스마트폰 의존 문제는 심각하다고 볼 수 있다. 특히 초기 청소년기의 스마트폰 의존은 청소년의 주의집중(박이슬 외, 2022; Park & Lee, 2022), 학교생활 적응(이영민, 권성연, 2021), 우울(Sarman & Çiftci, 2024), 사회적 위축(김미혜 외, 2021) 등 다양한 측면에서 부정적인 영향을 미칠 수 있기에 초기 청소년기의 스마트폰 의존에 대해 관심을 가질 필요가 있다.

초기 청소년의 스마트폰 의존에 영향을 주는 주요 요인으로 앞서 언급한 부모의 양육태도에 대해 고려해 볼 필요가 있다. 특히 선행연구들에서 부모의 부정적 양육태도가 청소년들의 스마트폰 과의존에 미친다고 보고하고 있는데(김재윤 외, 2020; 박은혜, 김영희, 2022; 유계환, 서상숙; 2022), 이는 지속적으로 부모의 부정적 양육태도를 경험한 청소년은 자신의 내적 결핍과 스트레스를 해소하고자 가상공간에 의존함으로써 스마트폰 중독에 이를 수 있다(Blaszczynski & Nower, 2002). 또한, 부모의 부정적 양육태도로 인하여 충분한 정서적 지지와 만족을 얻지 못할 경우, 이들은 가상세계의 대인관계에 몰두하게 되고, 이는 청소년들로 하여금 스마트폰에 점점 더 몰입하게 만들어 과의존 문제를 유발할 수 있다(김선미 외, 2022). 이렇듯 선행연구들은 초기 청소년기에 청소년들은 부모의 부정적 양육태도로 인한 심리적 어려움을 해소하기 위한 방편의 일환으로 스마트폰에 의존한다고 본다. 이와 더불어 국내외 선행연구에 따르면, 청소년의 스마트폰 의존은 시간이 지남에 따라 점차 증가하는 경향이 있다고 보고되어(이지수, 안현선, 2024; Xiao et al., 2024), 초기 청소년의 스마트폰 의존 문제의 원인을 명확히 규명하기 위해서는 이들의 성장과 발달의 흐름에 따른 인과관계를 검증할 필요성이 제기된다(김소연 외, 2024). 이에 본 연구에서는 종단적인 관점에서 시간의 흐름에 따른 초기 청소년의 스마트폰 의존의 변화양상과 더불어 이들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도와 스마트폰 의존 간의 관계를 살펴보고자 한다.

한편, 스마트폰 의존 문제는 초기 청소년들의 삶의 만족도와도 깊은 연관이 있는 것으로 보인다. 중학교 1학년을 대상으로 스마트폰 의존과 삶의 만족도 간의 관계에 대해 연구한 최혜선(2021), 고진희와 김상미(2020) 등의 연구에 따르면, 초기 청소년의 스마트폰 의존은 이들의 삶의 만족도에 부적인 영향을 미친다고 보고하였다. 개인의 삶의 만족도를 파악할 수 있는 대표적 요소로 신체적 건강 및 정서적 문제(안재경, 2023)를 고려하였을 때, 스마트폰 의존은 시력 저하, 거북목 현상, 손목터널증후군(강혜성, 기쁘다, 2021; 이태영, 송병호, 2017), 우울 및 자아존중감 저하(김호성, 황정하, 2022; Mun, 2024), 대인관계 어려움의 및 사회적 고립(김지영, 이혜경, 2020) 등에 영향을 주기에 스마트폰 의존이 초기 청소년의 삶의 만족도에 부정적인 영향을 줄 수 있음을 유추할 수 있다. 즉, 부모의 부정적 양육태도를 경험하고 있는 초기 청소년은 스마트폰에 의존하게 됨으로써 이들의 삶의 만족도에 부정적인 영향을 줄 수 있을 것이다. 따라서 스마트폰 의존은 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도 관의 관계에서 매개 역할을 할 것이라고 예측된다.

급격한 발달을 맞이하는 청소년기는 시간의 흐름에 따른 다양한 변화양상을 보일 수 있으며, 시간의 추이에 따라 변인 간의 관계 양상이 변화할 가능성이 있어 종단적인 관점에서 변인 간의 명확한 관계를 추론하고 영향력을 탐색할 필요가 있다(김선미 외, 2024; 조예진 외, 2015). 또한, 생애과정 관점에서 보면 개인의 경험은 그 이전 시기로부터 영향을 받을 뿐만 아니라 그 이후 시기에까지 영향을 미치게 되므로 분리되어 이해될 수 없다(Johnson et al., 2011). 특히 청소년기는 신체·심리적 변화가 급변하게 나타날 수 있기에 이들의 삶의 만족도에 대한 종단연구의 필요성은 지속적으로 제기되고 있다(정윤화 외, 2018; Proctor et al., 2009). 선행연구에 따르면(김윤희, 김현숙, 2016; Leung et al., 2004; Bae et al., 2024), 청소년의 삶의 만족도는 시간이 흐를수록 감소하는 추이를 보여 초기 청소년의 삶 만족도를 충분히 이해하기 위해서는 시간의 흐름에 따른 변화와 함께 이와 관련된 요인을 함께 종단적으로 분석할 필요가 있겠다.

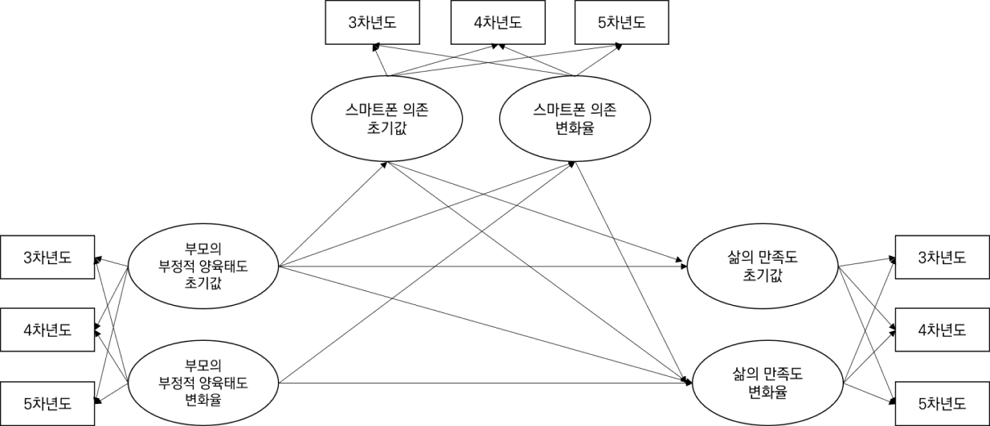

한편, 청소년의 성별에 따라 삶의 만족도의 차이가 있고(박병선, 2019; Marquez, 2024), 수면의 질은 스마트폰 의존(최홍일, 정현주, 2023; de Sá et al., 2023) 및 삶의 만족도(김예성, 김은정, 2021)와 관련이 있으며, 학업성취도는 스마트폰 의존(박지우, 임규연, 2021) 및 삶의 만족도(이영민, 2022)와 유의한 관계가 보고되었다. 이러한 선행연구들을 바탕으로 본 연구에서는 초기 청소년의 성별, 학업성취도 및 수면의 질을 통제변인으로 설정하여 초기 청소년이 인식하는 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계를 분석하고, 부모의 부정적 양육태도가 초기 청소년의 삶의 만족도에 영향을 미치는 과정에서 스마트폰 의존의 종단적 매개효과를 살펴보고자 한다. 이를 통해 초기 청소년의 삶의 만족도를 증진하기 위한 방안을 모색하고, 학교 및 상담 현장에서도 실질적인 자료로 활용될 수 있도록 도움을 주고자 한다. 본 연구의 목적에 따라 다음과 같은 연구 문제를 설정하였으며, 연구모형은 <그림 1>과 같다.

- 연구문제 1. 초기 청소년이 지각하는 부모의 양육태도, 스마트폰 의존 및 삶의 만족도는 시간의 흐름에 따라 어떠한 변화양상을 나타내는가?

- 연구문제 2. 부모의 부정적 양육태도와 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계는 어떠한가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구에서는 한국청소년정책연구원(National Youth Policy Institute: NYPI)에서 수집한 한국아동·청소년패널조사 2018(Korean Children and Youth Panel Survey 2018: KCYPS 2018) 자료 중 초등학교 4학년 패널의 3차-5차(2020년~2022년) 3개년도 자료를 사용하였다. 본 연구에서는 결측값을 제외하고 3차년도(초6)에서 5차년도(중2)까지 분석하고자 하는 모든 조사항목에 모두 응답한 남학생 978명(49.9%), 여학생 982명(50.1%) 총 1,960명의 초기 청소년을 연구대상자로 선정하였다.

2. 측정도구

초기 청소년이 지각한 부모의 부정적 양육태도를 측정하기 위하여 김태명과 이은주(2017)가 개발한 한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_KA)를 사용하였다. 해당 척도는 따스함, 거부, 자율성지지, 강요, 구조제공, 비일관성 등과 같이 총 6개의 하위요인으로 이루어져 있으나, 부모의 부정적 양육태도를 살펴보기 위하여 거부(예: 부모님은 내가 방해가 된다고 생각하신다), 강요(예: 부모님은 어떤 일을 할 때 오로지 그분들의 방식만이 유일하게 올바른 길이라고 생각하신다), 비일관성(예: 부모님은 무언가를 하겠다고 말씀하시고는 실제로는 하지 않으실 때도 가끔 있다)을 중심으로 살펴보았다. 각 하위요인은 4개의 문항으로 총 12문항으로 구성되어 있으며, ‘전혀 그렇지 않다’(1점), ‘그렇지 않다’(2점), ‘그런 편이다’(3점), ‘매우 그렇다’(4점)와 같이 Likert식 4점 척도에 의해 평정되었다. 총점이 높을수록 초기 청소년은 부모가 부정적 양육태도를 보인다고 지각하며, 부모의 부정적 양육태도 전체문항에 대한 신뢰도(Cronbach’s α)는 3차년도 .87, 4차년도 .88, 5차년도 .88로 나타났다.

스마트폰 의존은 김동일 등(2012)이 개발한 성인용 간략형 스마트폰 중독 자가진단 척도를 사용하여 측정되었다. 해당 척도는 성인용이나 문항 내용이 청소년의 생활과 밀접히 관련이 있으며, 간결한 문장으로 구성되어 청소년이 사용하기에도 적합(안영미 등, 2022)하다고 알려져 있다. 총 15문항(예: 스마트폰이 없으면 안절부절 못하고 초조해진다)으로 구성되어 있으며, ‘전혀 그렇지 않다’(1점), ‘그렇지 않다’(2점), ‘그런 편이다’(3점), ‘매우 그렇다’(4점)와 같이 Likert식 4점 척도로 평정하였다. 총점이 높을수록 스마트폰 의존이 높다는 것을 의미하며, 스마트폰 의존 전체 문항에 대한 신뢰도(Cronbach’s α)는 3차년도 .89, 4차년도 .86, 5차년도 .86으로 나타났다.

삶의 만족도를 측정하기 위하여 Diener 등(1985)의 삶의 만족 척도(the life satisfaction scale)를 한국아동·청소년패널조사 연구팀이 번안한 척도를 사용하였다. 총 5개의 문항(예: 나는 내 삶에 만족한다)으로 구성되어 있으며, ‘전혀 그렇지 않다’(1점), ‘그렇지 않다’(2점), ‘그런 편이다’(3점), ‘매우 그렇다’(4점)와 같이 Likert식 4점 척도에 의해 평정하였다. 총점이 높을수록 초기 청소년의 삶의 만족도는 높은 것을 의미하며, 본 연구에서 나타난 삶의 만족도의 신뢰도(Cronbach’s α)는 3차년도 .81, 4차년도 .82, 5차년도 .81로 나타났다.

본 연구에서는 선행연구들(김예성, 김은정, 2021; 김윤희, 김현숙, 2016; 박지우, 임규연, 2021; 이영민, 2022; 최홍일, 정현주, 2023)을 바탕으로 초기 청소년의 성별, 학업성취도 및 수면의 질을 본 연구의 통제변인으로 설정하였다. 성별은 남학생을 1, 여학생의 경우 0으로 더미변수로 변환하였으며, 수면의 질은 단일 문항으로 매우 못 잔다(1점)~매우 잘 잔다(4점)와 같은 4점 Likert 척도로 점수가 높을수록 수면의 질이 좋은 것을 의미한다. 학업성취도는 전 과목 성적 수준에 대한 주관적 평가로 단일 문항으로 이루어져 있으며, 매우 못함(1점)~매우 잘함(5점)과 같은 5점 Likert식 척도로 점수가 높을수록 학업성취도에 대한 주관적 평가가 좋은 것을 의미한다.

3. 자료분석

본 연구의 자료는 SPSS 27.0 프로그램과 AMOS 23.0 프로그램을 사용하여 다음과 같은 방법으로 분석되었다. 먼저, 본 연구에 사용된 척도들의 신뢰도를 알아보기 위하여 Cronbach's α를 산출하였으며, 연구대상의 특성 및 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존과 삶의 만족도의 일반적인 경향을 살펴보기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 다음으로 각 변인 간의 관계를 살펴보기 위하여 상관분석을 실시하였으며, 시간에 따른 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 변화 양상을 추정하기 위해 잠재성장모형을 분석하였다. 연구변인들의 변화와 개인차를 살펴보기 위하여 무변화모형과 선형변화모형을 검증하였고, 연구모형은 적합도를 평가하기 위하여 적합도 지수(X2, TLI, CFI, RMSEA)를 확인하였다. 이와 더불어 다변량잠재성장모형을 활용하여 초기 청소년이 지각한 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도 간의 관계에서 스마트폰 의존의 종단매개효과를 검증하기 위해 AMOS user-defined estimand를 실시하였다. 마지막으로 모든 분석에서의 유의 수준은 p<.05로 설정하였다..

Ⅲ. 연구결과

1. 부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 발달궤적

본 연구에서는 한국청소년정책연구원(National Youth Policy Institute: NYPI)에서 수집한 한국아동·청소년패널조사 2018(Korean Childr 부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계를 살펴보기 위한 본 분석에 앞서 각 변인들의 일반적 경향과 관계에 대해 먼저 살펴보았다. 이를 위하여 기술통계 분석과 Pearson의 상관분석을 실시한 결과를 제시하면 <표 1>과 같다.

부모의 부정적 양육태도의 평균은 3차년도 2.12점(SD=.56), 4차년도 2.06점(SD=.52), 5차년도 2.07점(SD=.52), 스마트폰 의존의 평균은 3차년도 2.12점(SD=.54), 4차년도 2.11점(SD=.46), 5차년도 2.18점(SD=.45), 삶의 만족도 평균은 3차년도 2.87점(SD=.54), 4차년도 2.75점(SD=.54), 5차년도 2.69점(SD=.54)으로 나타났다. 또한, 정상분포의 가정 충족 여부를 검토하기 위해 왜도와 첨도를 산출한 결과, 각 변인의 왜도 값은 -.33~-.38, 첨도 값은 -.53~.77로 나타났다. 본 자료는 왜도와 첨도의 절댓값이 적정한 값(왜도 절댓값 2 미만, 첨도 절대값 4 미만)을 보였기에(Hong et al., 2003) 정규성 가정을 충족한 것으로 판단하였다.

이와 더불어 부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 관계를 살펴보면, 이들은 모두 유의한 상관을 보여주었다. 부모의 부정적 양육태도는 초기 청소년의 스마트폰 의존과 정적상관(r=.12∼.43)을 보이는 반면, 삶의 만족도와는 부적상관을 보였다(r=-.27∼-.11). 이와 더불어 초기 청소년의 스마트폰 의존은 삶의 만족도와 부적상관이 있는 것으로 나타났다(r=-.30∼-.14).

다음으로 다변량 잠재성장모형을 분석하기 위하여 부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 종단적 변화 경향성을 확인하고자 무변화모형과 선형변화모형을 살펴보았다. 각 변인에 대한 무변화모형, 선형변화모형의 모형 적합도 및 초기치와 변화율의 추정 결과는 <표 2>와 같다. 분석 결과, 선정된 연구변인들 모두 무변화모형보다 선형변화모형이 더 적합한 것으로 판단하였다. 구체적으로 부모의 부정적 양육태도는 무변화모형과 선형변화모형 모두 TLI, CFI, RMSEA 등 적합도 지수가 모델 적합도 판단 기준인 TLI, CFI .90 이상, RMSEA는 .08 이하(우종필, 2012)를 충족하였으나, 선형변화모형이 TLI, CFI 더 크고, RMSEA 값이 더 작기에 선형변화모형이 더욱 적합한 것으로 판단하였으며, 삶의 만족도는 선형변화모형만이 적합도 기준을 충족하였다. 스마트폰 의존의 경우 무변화와 선형변화모형의 RMSEA가 모두 .1보다 컸으나, 이는 자유도에 영향을 받을 수 있어 CFI와 TLI를 함께 살펴볼 필요가 있기에(홍세희, 2000) 선형변화모형이 TLI, CFI 값이 더 큰 것과 평균의 변화가 있는 점을 고려하여(김선미 외, 2022) 선형변화모형을 최종모형으로 선정하였다.

다음으로 선형변화모형에 따른 연구변인의 변화양상을 자세히 살펴보면, 모든 연구변인의 평균 초기값과 변화율은 유의한 것으로 나타났으며, 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도는 학년이 올라갈수록 변화율의 평균만큼 감소하는 반면, 스마트폰 의존은 증가한다고 볼 수 있다. 또한, 분산이 유의하여 연구변인의 초기값과 변화율에 대한 개인차가 존재함을 확인할 수 있었다. 공분산의 경우 모든 연구변인에서 초기값과 변화율의 공분산이 부적관계가 있는 것으로 나타나, 초기값이 작으면 변화율이 크고 초기값이 클 경우 변화율이 작음을 의미한다. 즉, 부모가 부정적 양육태도를 보인다고 높게 지각했던 청소년의 부정적 양육태도에 대한 지각은 느리게 증가하는 반면, 낮게 지각했던 청소년은 부정적 양육태도가 빠르게 증가한다고 보고하였다. 또한 높은 스마트폰 의존을 보였던 청소년은 그 증가율이 느린 반면, 낮은 스마트폰 의존을 보였던 이들은 스마트폰 의존이 빠르게 증가하는 형태를 보였으며, 삶의 만족도가 높았던 청소년은 삶의 만족도가 빠르게 감소한다고 보고하는 반면, 삶의 만족도가 낮았던 청소년은 삶의 만족도가 느리게 감소한다고 보고하는 것으로 이해할 수 있다.

2. 부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계

부모의 부정적 양육태도, 초기 청소년의 스마트폰 의존 및 삶의 만족도 간의 종단적 관계를 살펴보기 위하여 다변량 잠재성장모형을 이용하여 분석하였다. 연구모형의 적합도는 <표 3>과 같이 TLI는 .906, CFI .949, RMSEA .057로 모델 적합도 판단 기준인 TLI, CFI .90 이상, RMSEA는 .08 이하(우종필, 2012)를 충족하였기에 본 모형의 적합도는 양호한 것으로 판단되었다.

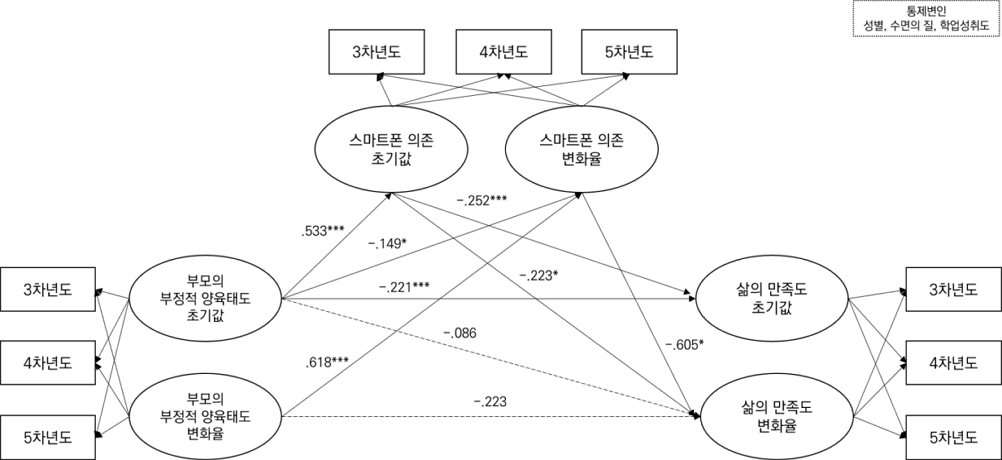

경로계수를 살펴보면 <표 4>, <그림 2>와 같이 부모의 부정적 양육태도 초기값은 스마트폰 의존 초기값(β=.533, p<.001)에 정적 영향을, 스마트폰 의존 변화율(β=-.149, p<.05)과 삶의 만족도 초기값(β=-.221, p<.001)에는 부적 영향을 주는 것으로 나타났으며, 부모의 부정적 양육태도 변화율은 스마트폰 의존 변화율에 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(β=.618, p<.001). 스마트폰 의존의 초기값은 삶의 만족도의 초기값(β=-.252, p<.001)과 변화율(β=-.223, p<.05)에 부적 영향을 주었고, 스마트폰 의존의 변화율은 삶의 만족도 변화율에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다(β=-.605, p<.05).

즉, 부모의 부정적 양육태도를 6학년 때 높게 보고했던 초기 청소년들은 스마트폰 의존을 높게 보고한 반면, 삶의 만족도는 낮았으며, 스마트폰 의존이 높은 초기 청소년들은 삶의 만족도가 낮은 것으로 볼 수 있다. 또한, 초등학교 6학년에서 중학교 2학년에 이르는 동안 학년이 올라갈수록 부모의 부정적 양육태도가 증가율이 클수록 스마트폰 의존은 증가율은 커지는 반면, 스마트폰 의존의 정도가 커질수록 이들의 삶의 만족도의 증가 정도는 감소하는 것으로 나타났다.

다음으로는 부모의 부정적 양육태도가 초기 청소년의 스마트폰 의존을 매개로 하여 삶의 만족도에 간접적으로 영향을 미칠 수 있는지 살펴보았다. Amos에서 제공하는 부트스트래핑 방법은 총 간접효과(total indirect effect)만을 제시하여 개별 간접효과(specific indirect effect)를 추정할 수 없기에(김진희 외, 2022) AMOS user-defined estimand를 사용하여 개별 간접효과의 유의성을 검증하였으며, 그 결과는 <표 5>와 같다. 부모의 부정적 양육태도의 초기값은 초기 청소년의 스마트폰 의존 초기값을 매개로 삶의 만족도의 초기값에 간접적인 영향을 주어(B=-.123, p<.01) 초기 청소년의 스마트폰 의존의 초기값은 이들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도 초기값과 삶의 만족도 초기값 간의 관계에서 부분 매개역할을 하는 것으로 나타났다. 부모의 부정적 양육태도의 변화율은 초기 청소년의 스마트폰 의존 변화율을 매개로 삶의 만족도의 변화율에 간접적인 영향을 주어(B=-.267, p<.05) 초기 청소년의 스마트폰 의존의 변화율은 이들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도 변화율과 삶의 만족도 변화율 간의 관계에서 완전 매개역할을 하는 것으로 나타났다.

Ⅳ. 결론 및 논의

본 연구는 한국아동·청소년패널조사 2018 초등학교 4학년 패널의 3차년도(초6)부터 5차년도(중2)의 3개년도 종단자료를 활용하여 시간 흐름에 따른 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도와 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 변화양상을 살펴보고, 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도 간의 관계에서 스마트폰 의존의 종단적 매개효과를 검증하였다. 본 연구의 주요 결과를 요약하고 논의를 내리면 다음과 같다.

첫째, 시간의 흐름에 따른 초기 청소년이 지각한 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 변화양상을 살펴본 결과, 학년이 올라갈수록 이들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도는 감소한 반면, 스마트폰 의존은 증가하는 경향을 보였다. 먼저 부모의 부정적 양육태도는 시간의 흐름에 따라 감소하는 경향을 보였다는 본 연구의 결과는 청소년기의 부정적 양육경험(조예진 외, 2015), 비일관적 양육태도(김선미 외, 2022)가 시간의 변화에 따라 감소 추이를 보였다는 연구결과들과 일치한다는 점에서 의미가 있다. 이러한 변화는 청소년기에 진입한 자녀를 둔 부모가 이전 시기에 비해 보다 자율적이고 독립적인 성향을 보이는 자녀의 발달적 특징을 이해하고, 이들의 의견과 선택을 존중하는 경향이 커지기에 청소년들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도는 감소한다고 해석할 수 있다.

또한, 초기 청소년의 삶의 만족도 역시 감소하는 경향을 보였는데, 이는 청소년기 삶의 만족도가 시간이 흐름에 따라 감소한다고 보고한 기존 연구들(김선미 외, 2024; Shek & Liu, 2014)과 일치한 결과이며, 특히 초등학교 5학년에서 중학교 2학년 시기 동안 삶의 만족도가 학년이 올라갈수록 낮아진다고 보고한 연구(김안나, 김효진, 2018)를 지지하는 결과이다. 삶의 만족도가 높은 청소년은 심리적 건강 상태 수준이 높고(Suldo & Huebner, 2006), 미래의 삶에 대해 긍정적 태도를 지니며(서경현 외, 2014), 특히 청소년기의 삶의 만족도는 향후 성인기 삶의 만족을 예측할 수 있는 요인으로 작용한다(정윤화 외, 2018; Marion et al., 2013). 따라서 청소년의 건강한 발달을 촉진하기 위하여 청소년기의 삶 만족에 대한 사회적인 관심과 더불어 이를 증진시킬 수 있는 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있겠다.

반면, 스마트폰 의존은 시간의 흐름에 따라 증가하였는데, 이러한 결과는 청소년의 스마트폰 과의존이 시간에 따라 증가한다고 보고한 연구(이지수, 안현선, 2024; 최여란, 진종호, 2024)와 일치한다. 초등학교에서 중학교로 진학하는 초기 청소년은 환경적 변화에 따라 더욱 많은 심리적 부담감을 느끼고 이를 해소하기 위하여 가장 손쉽게 접할 수 있는 스마트폰을 자주 사용함으로써 스마트폰 의존이 증가할 가능성이 크다. 실제로 학령 전환기 청소년(초1, 초4, 중1, 고1)을 대상으로 미디어 이용습관 진단조사를 진행한 결과, 인터넷·스마트폰 과의존 위험군에 해당하는 청소년 중 중학생이 전체 40%를 차지하였다(박효령, 2024.7). 이처럼 초기 청소년기의 스마트폰 의존 문제는 매우 심각하므로, 초기 청소년기의 스마트폰 의존에 영향을 미치는 위험요인과 보호요인을 적극적으로 파악하고, 이를 해결할 수 있는 실질적인 개입 방안을 마련하는 것이 필요하다.

둘째, 부모의 부정적 양육태도 초기값은 스마트폰 의존 초기값과 삶의 만족도 초기값에 각각 유의한 영향을 주는 것으로 나타났다. 즉, 초기 청소년기에 지각하는 부모의 양육태도가 부정적일수록 스마트폰 의존 수준은 높은 반면, 삶의 만족도는 낮은 것으로 볼 수 있다. 이러한 연구결과는 부모의 부정적 양육태도가 스마트폰 의존(김재윤 외, 2020; 유계환, 서상숙, 2022), 삶의 만족도(김선미 외, 2024; 유계환, 2021)에 영향을 준다는 선행연구들과 일치한다. 이와 더불어 스마트폰 의존 초기값 역시 삶의 만족도 초기값에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 초기 청소년의 스마트폰 의존도가 높을수록 삶의 만족도가 낮다는 선행연구들(고진희, 김상미, 2020; 최혜선, 2021)과 일치한다. 이러한 결과는 삶의 만족도에 영향을 줄 수 있는 부모의 양육태도의 중요성을 재강조하고, 청소년기의 스마트폰 의존 문제에 더욱 많은 관심을 기울여야 한다는 것을 의미한다. 따라서 지역사회에서는 청소년기 자녀 이해, 부모-자녀 소통 증진 방법 등과 관련된 부모교육 프로그램 제공을 통해 초기 청소년기를 맞은 자녀를 둔 부모가 이들과 긍정적인 상호작용을 할 수 있도록 하고, 가정과 학교에서는 이들을 대상으로 올바른 스마트폰 사용에 대해 지도함으로써 청소년의 건강한 삶의 만족도를 증진시킬 필요가 있다.

셋째, 부모의 부정적 양육태도 변화율은 스마트폰 의존 변화율에는 유의한 정적 영향을 주는 것으로 나타났는데, 이는 부모의 부정적 양육태도의 증가폭이 클수록 이들의 스마트폰 의존의 증가폭 역시 증가한다는 것을 의미한다. 이러한 연구결과는 부모의 거부적 양육태도와 같은 부정적 양육태도가 스마트폰 의존 변화율에 정적 영향을 준다고 보고한 김선미 외(2024)와 맥을 같이 한다. 따라서 스마트폰 의존 문제를 예방하기 위해서는 부모가 자녀에게 따뜻한 관심과 지지를 보이며 긍정적인 양육태도를 유지하는 것이 중요하다. 이를 위해 초기 청소년기의 특성을 이해하고 자녀와 긍정적인 관계를 맺을 수 있도록 돕는 부모교육 프로그램이 요구된다고 하겠다. 반면, 부모의 부정적 양육태도 변화율이 삶의 만족도 변화율에 직접적으로 유의미한 영향을 미치지 않았다는 본 연구의 결과는 초기 청소년의 삶의 만족도 변화에 있어 교사 및 또래 등 가정 외의 다양한 대인관계가 더욱 중요한 역할을 할 수 있음을 유추해볼 수 있다.

스마트폰 의존 변화율의 경우 삶의 만족도 변화율에 유의한 부적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 이는 스마트폰 의존의 증가폭이 클수록 이들의 삶의 만족도의 증가폭은 낮아진다는 것을 의미하며, 이러한 결과는 스마트폰 의존이 장기적으로 삶의 만족도에 부정적인 영향을 미친다고 보고한 이정인(2023)의 연구결과를 지지한다. 따라서 청소년들의 삶의 만족도를 증진시키기 위해서는 스마트폰 의존 문제를 해결하는 것이 시급하다. 이를 위해 학교와 지역사회는 초기 청소년들이 자신의 스마트폰 사용에 대해 탐색하고 부정적인 영향에 대해 경각심을 일깨우며, 스마트폰 사용 시간을 조절할 수 있도록 돕는 교육 프로그램과 더불어 다양한 문화·체험활동 프로그램을 활성화하여 이들이 스마트폰 의존을 줄일 수 있도록 노력할 필요가 있다.

넷째, 초기 청소년의 스마트폰 의존은 이들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도와 삶의 만족도 간의 관계에서 매개역할을 하는 것으로 나타났다. 구체적으로 부정적 양육태도의 초기값과 삶의 만족도 초기값 간의 관계에서 스마트폰 의존 초기값은 부분 매개효과가 있었다. 이는 초기 청소년이 부모가 부정적 양육태도를 보인다고 높게 지각할수록 스마트폰 의존 경향이 높아지고, 이는 삶의 만족도를 낮추는 데 영향을 주는 것으로 보인다. 이러한 결과는 본 연구와 반대로 긍정적 양육태도에 주목하여 청소년이 부모의 양육태도를 긍정적으로 지각하는 청소년들의 경우 스마트폰 이용에 대한 과의존 수준이 낮고 이를 통해 삶의 만족도가 증진된다고 보고한 횡단연구(박봉환, 2023)와 맥을 같이한다고 볼 수 있다.

반면, 스마트폰 의존 변화율은 부모의 부정적 양육태도 변화율에 삶의 만족도 변화율 간의 관계에서 완전 매개역할을 하는 것으로 나타났다. 즉, 초등학교 6학년 시기부터 중학교 2학년 시기에 초기 청소년이 지각하는 부모의 부정적 양육태도 변화가 이들의 삶의 만족도 변화 양상에 직접적인 영향을 주지 않지만, 부모의 부정적 양육태도 증가폭이 커질수록 스마트폰 의존 증가폭 역시 증가함으로써 이들의 삶의 만족도 증가폭을 낮추는데 영향을 미친다는 것을 의미한다. 이러한 결과는 초기 청소년들의 삶의 만족도 증진을 위해서는 스마트폰 의존 문제를 해결하는 것이 중요하기에 학교 및 상담 현장에서 건강한 스마트폰 사용 습관을 기를 수 있는 교육 프로그램과 스마트폰 의존 예방을 위한 캠페인 및 상담 서비스 제공할 수 있도록 하는 등 스마트폰 의존 문제 해결을 위한 정책 활성화가 요구되며, 특히 가정에서 부모는 자신의 부정적 양육태도가 자녀의 스마트폰 의존에 중요한 영향을 준다는 것을 인지해야 한다. 따라서 초기 청소년이 자신의 삶에 만족하여 행복하고, 건강하게 미래를 그려 나아가기 위해서는 부모교육을 통해 올바른 양육태도가 무엇인지를 알고, 부정적인 양육태도를 지양하도록 하는 것이 요구된다.

본 연구는 초기 청소년의 삶의 만족도에 초점을 맞추어, 이들이 지각하는 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존, 그리고 삶의 만족도 간의 종단적 관계를 심도 있게 탐구하고, 이들 간의 상호작용에서 스마트폰 의존의 매개효과를 분석하였다. 연구 결과, 부모의 부정적 양육태도는 스마트폰 의존이라는 문제 행동을 유발하며, 이는 청소년들의 삶의 만족도에 중대한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다. 이러한 발견은 초기 청소년기의 삶의 만족도를 형성하는 데 있어 부모의 양육태도의 핵심적 역할을 재차 확인시켜준다. 또한, 본 연구는 가정과 학교가 협력하여 초기 청소년들의 스마트폰 사용에 대해 보다 세심한 관심을 기울이고, 적절한 교육과 개입을 통해 이들의 건강한 발달을 돕는 것이 무엇보다 중요함을 강조한다. 더 나아가, 스마트폰 의존을 감소시키기 위한 다양한 활동과 프로그램이 필요하며, 이를 통해 청소년들이 보다 건강하고 균형 잡힌 삶을 영위할 수 있도록 지원하는 사회적 책임이 요구됨을 시사한다.

마지막으로 후속연구를 위하여 몇 가지 제언을 하면 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 패널데이터를 활용하여 부모의 양육태도를 아버지와 어머니를 구분하여 살펴보지 못한 한계가 있다. 청소년이 지각하는 부모의 양육태도는 어머니와 아버지가 상이할 수 있기에 추후 연구에서는 부모의 양육태도를 각각 독립적으로 살펴본다면 더욱 풍성한 자료를 얻을 수 있을 것이다. 둘째, 본 연구에서는 청소년기의 스마트폰 의존 및 삶 만족에 영향을 줄 수 있는 변인으로 부모의 양육태도와 같은 가정 변인에 초점을 두었으나 청소년기에는 또래, 선후배, 교사와 같은 다양한 사회적 관계가 영향을 줄 수 있기에 이를 고려할 필요가 있다. 마지막으로 본 연구에서는 초기 청소년을 중심으로 즉, 초등학교 6학년 시점부터 중학교 2학년 시점까지의 부모의 부정적 양육태도, 스마트폰 의존 및 삶의 만족도의 발달궤적 및 스마트폰 의존의 종단적 매개효과에 대해서 살펴보았다. 추후 연구에서는 건강한 성인기 진입을 위하여 스마트폰 의존을 예방하고, 이들의 삶의 만족을 증진시킬 수 있는 방안을 모색하는 차원에서 초기 청소년과 더불어 중기, 후기 등 청소년기를 확장하여 살펴본다면 더욱 의미있는 연구가 될 수 있을 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 2022학년도 경북대학교 연구년 교수 연구비에 의하여 연구되었음.

References

-

강혜성, 기쁘다(2021). 청소년의 스마트폰 의존과 삶의 만족도: 부모의 양육태도와 청소년의 신체증상의 순차적 매개효과. 가족과 가족치료, 29(2), 403-422.

[https://doi.org/10.21479/kaft.2021.29.2.403]

-

고진희, 김상미(2020). 청소년의 스마트폰 의존도가 삶의 만족도에 미치는 영향 - 공격성의 매개효과 -. 한국지역사회복지학, 75, 139-164.

[https://doi.org/10.15300/jcw.2020.75.4.139]

-

권유정, 임지영(2021). 남녀 청소년의 또래애착과 자아탄력성 간의 관계에서 준사회적 우정의 조절효과. 가정과삶의질연구, 39(3), 123-136.

[https://doi.org/10.7466/JFBL.2021.39.3.123]

-

권유정, 임지영, 최유석(2022). 부모의 긍정적 양육태도가 청소년의 행복감에 미치는 영향: 협동역량과 또래관계의 순차적 매개효과. 한국가족관계학회지, 27(1), 33-56.

[https://doi.org/10.21321/jfr.27.1.33]

- 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원(2023). 2023년스마트폰과의존실태조사. 세종: 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원

- 김동일, 정여주, 이주영, 김명찬, 이윤희, 강은비, 금창민, 남지은(2012). 성인용 간략형 스마트폰 중독 자가진단 척도개발. 상담학연구, 13(2), 629-644.

-

김미혜, 박상현, 신규리(2021). 청소년의 스마트폰 의존이 사회적 위축에 미치는 영향: 운동참여의 조절효과. 한국여가레크리에이션학회지, 45(2), 61-71.

[https://doi.org/10.26446/kjlrp.2021.6.45.2.61]

-

김선미, 송현정, 황명구, 정혜숙(2024). 부모의 비일관적 양육태도가 청소년의 사회적 위축과 삶의 만족도에 미치는 영향: 잠재성장모형을 활용한 종단매개효과 검증. 청소년학연구, 31(3), 433-460.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2024.03.31.3.433]

-

김선미, 신지은. 추보경, 김영희(2022). 부모의 거부적 양육태도가 청소년의 사회적 위축과 스마트폰 과의존에 미치는 영향: 잠재성장모형을 활용한 종단매개효과 검증. 청소년학연구, 29(11), 673-703.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2022.11.29.11.673]

-

김소연, 노충래, 이지현(2024). 청소년의 자아존중감, 긍정적/부정적 부모양육태도, 스마트폰 의존 간의 종단적 관계: 자기회귀교차지연모형의 적용. 청소년복지연구, 26(1), 101-132.

[https://doi.org/10.19034/KAYW.2024.26.1.05]

-

김안나, 김효진(2018). 초등학생에서 중학생으로 이행기 (초5~중2) 아동의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인 탐색. 가족과 문화, 30(3), 70-94.

[https://doi.org/10.21478/family.30.3.201809.003]

-

김예성, 김은정(2021). 아동· 청소년의 스트레스와 삶의 질 관계에서 아침식사, 수면, 신체활동의 조절효과 검증. 한국웰니스학회지, 16(4), 201-209.

[https://doi.org/10.21097/ksw.2021.11.16.4.201]

-

김윤희, 김현숙(2016). 초기 청소년의 삶의 만족도 변화양상과 성별 및 애착 관계의 영향. 상담학연구, 17(3), 337-354

[https://doi.org/10.15703/kjc.17.3.201606.337]

-

김재윤, 한희수, 박은영, 강민주(2020). 부모의 부정적 양육태도가 중학생의 학업 무기력에 미치는 영향에서 사회적 위축과 스마트폰 의존의 순차적 매개효과. Human Ecology Research, 58(4), 601-611.

[https://doi.org/10.6115/fer.2020.040]

-

김지영, 이혜경(2020). 휴대전화 의존이 공동체 의식에 미치는 영향: 사회적 위축의 매개효과. 디지털융복합연구, 18(4), 273-279.

[https://doi.org/10.14400/JDC.2020.18.4.273]

-

김진희, 임지영, 이윤정, & 권유정. (2022). 유아의 순한 기질 성향과 친사회적 행동 간의 관계에서 어머니의 긍정적 양육태도와 유아의 실행기능의 순차적 이중매개효과. 가정과삶의질연구, 40(2), 1-15.

[https://doi.org/10.7466/JFBL.2022.40.2.1]

- 김철원(2024). 고등학생이 지각한 부모양육태도가 삶의 만족도에 미치는 영향 : 그릿(Grit)과 학업열의의 이중매개효과. 중앙대학교 대학원 석사학위논문.

-

김태명, 이은주(2017). 한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_KA)의 타당화. 청소년학연구, 24(3), 313-333.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2017.03.24.3.313]

-

김호성, 황정하(2022). 청소년의 스마트폰 의존이 학업무기력에 미치는 영향: 우울과 자아존중감의 매개효과. 청소년학연구, 29(12). 311―340.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2022.12.29.12.311]

-

박병선(2019). 청소년의 삶의 만족도 변화 궤적 및 성별 간 차이분석. 인문사회 21, 10(1), 1121-1132.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.10.1.78]

-

박봉환(2023). 긍정적 부모양육태도가 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향. 상담심리교육복지, 10(2), 97-110.

[https://doi.org/10.20496/cpew.2023.10.2.97]

-

박은민, 백서희(2017). 청소년이 지각하는 부⋅모 양육행동과 행복의 관계에서 낙관성의 매개효과. 상담학연구, 18(4), 149-166.

[https://doi.org/10.15703/kjc.18.4.201708.149]

-

박은혜, 김영희(2022). 부모의 부정적 양육태도가 청소년의 스마트폰 의존에 미치는 영향 우울의 매개효과와 친구관계의 조절된 매개효과. 미래청소년학회지, 19(3), 53-74.

[https://doi.org/10.34244/JFOYS.2022.19.3.3]

-

박이슬, 김선미, 김영희(2022). 중학생의 스마트폰 의존이 주의집중 문제를 통해 우울에 미치는 영향: 수면의 질의 조절된 매개효과. 청소년학연구, 29(3), 219-241.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2022.03.29.3.219]

-

박지우, 임규연(2021). 청소년 스마트폰 의존이 학업성취 인식에 미치는 영향: 자아존중감과 학업열의의 이중매개효과. 학습자중심교과교육연구, 21(23), 477-492.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.23.477]

- 박효령(2024. 7). 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 심각...중학생이 전체 40%. https://www.ntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=107935, 에서 인출.

-

송순만, 백진아(2016). 부모방임이 청소년의 학교생활적응에 미치는 영향: 자아정체성과 삶의 만족도의 매개효과를 중심으로. 한국디지털정책학회, 14(10), 327-337.

[https://doi.org/10.14400/JDC.2016.14.10.327]

-

신승배(2018). 한국 청소년 삶의 질 결정요인. 사회과학연구, 29(1), 195-217.

[https://doi.org/10.16881/jss.2018.01.29.1.195]

- 아동권리보장원(2024). 2024 아동분야 주요통계. 서울: 아동권리보장원.

-

안재경(2023). 청소년의 스마트폰 의존도와 삶의 만족도 관계에 대한 연구: 사회적 비교에 대한 자아존중감의 조절된 매개효과를 중심으로. 한국청소년연구, 34(3), 35-65.

[https://doi.org/10.14816/sky.2023.34.3.35]

- 엄선영, 이강이(2012). 중학교 진학 전환기 청소년의 학교환경지각과 학교적응. 한국가정과교 육학회지, 24(3), 89-100.

- 우종필(2012). 우종필 교수의 구조방정식모델 개념과 이해. 서울: 한나래 아카데미.

-

유계환(2021). 중학교 1학년 학생이 느끼는 부모의 긍정적·부정적 양육태도, 삶의 만족도, 학업무기력 사이의 구조적 관계 분석. 한국콘텐츠학회논문지, 21(12), 140-154.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2021.21.12.140]

-

유계환, 서상숙(2022). 초등학교 고학년이 지각한 부모의 긍정적·부정적 양육태도, 스마트폰 과의존, 학업열의 사이의 구조적 관계분석. 사고개발, 18(2), 45-67.

[https://doi.org/10.51636/JOTD.2022.08.18.2.45]

-

이서연(2022). 청소년이 인식한 부모의 부정적 양육태도와 자아존중감, 삶의 만족도 간의 종단적 관계: 자기회귀교차지연모형의 적용. 한국가정과교육학회지, 34(3), 49-65.

[https://doi.org/10.19031/jkheea.2022.9.34.3.49]

-

이영민(2022). 중학생이 지각한 학교적응과 학업성취의 관계에서 삶의 만족도 및 학업 효능감의 중다매개효과. 한국교육논총, 43(3), 215-243.

[https://doi.org/10.55152/KERJ.43.3.215]

- 이영민, 권성연(2021). 중학생이 지각한 부모의 양육태도가 학교생활적응에 미치는 영향: 스마트폰의존도의 매개효과. 보건사회연구, 41(1), 308-324.

-

이지수, 안현선(2024). 잠재성장모형을 적용한 청소년의 자기조절, 학업스트레스, 스마트폰 과의존의 종단적 관계. 청소년학연구, 31(5), 112-133.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2024.05.31.5.113]

- 이태영, 송병호 (2017). 스마트폰 중독 실태와 대응 방안. 한국범죄심리연구, 13(1), 195- 226.

-

정윤화, 봉초운, 홍세희(2018). 잠재성장모형을 적용한 청소년의 삶의 만족도 변화와 영향요인 분석. 청소년학연구, 25(1), 181-210.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2018.01.25.1.181]

- 조성남(2021). 부모양육태도가 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향연구 : 학교생활적응의 매개효과를 중심으로. 칼빈대학교 대학원 박사학위논문.

-

조예진, 주해원, 현명호(2015). 부정적 양육과 사회적 위축이 청소년 비행피해에 미치는 종단적 영향. 한국청소년연구, 26(2), 59-81.

[https://doi.org/10.14816/sky.2015.26.2.59]

-

최여란, 신종호(2024). 청소년의 스마트폰 의존도 발달 양상: 위험요인의 동시 및 지연효과 보호요인의 조절효과. 교육학연구, 62(2), 1-28.

[https://doi.org/10.30916/KERA.62.2.1]

-

최홍일, 정현주(2023). 스마트폰 과의존이 청소년의 주의력 결핍에 미치는 영향-수면의 질과 우울의 연속다중매개효과를 중심으로. 한국아동복지학, 72(1), 75-99.

[https://doi.org/10.24300/jkscw.2023.03.72.1.75]

-

최혜선(2021). 중학생의 스마트폰 의존도가 삶의 만족도에 미치는 영향: 학업무기력의 매개효과. 인문사회 21, 12(2), 1725-1740.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.12.2.121]

- 홍세희 (2000). 구조 방정식 모형에 있어서 적합도 선정기준과 그 근거. 한국심리학회지: 임상, 19, 161-177.

-

Bae, M. H., Zhang, X., & Lee, J. S. (2024). Exercise, grit, and life satisfaction among Korean adolescents: a latent growth modeling analysis. BMC Public Health, 24(1), 1392.

[https://doi.org/10.1186/s12889-024-18899-8]

- Becker, W. C. (1964). Consequences of different kinds of parental discipline. Review of Child Development Research, 1(4), 169-208.

-

Blaszczynski, A., & Nower, L. (2002). A pathways model of problem and pathological gambling. Addiction, 97(5), 487-499.

[https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00015.x]

-

de Sá, S., Baião, A., Marques, H., Marques, M. D. C., Reis, M. J., Dias, S., & Catarino, M. (2023). The influence of smartphones on adolescent sleep: a systematic literature review. Nursing Reports, 13(2), 612-621.

[https://doi.org/10.3390/nursrep13020054]

-

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

[https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13]

-

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R. E. & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decade s of progress. Psychological Bulleitn, 125(2), 276-302.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276]

-

Dwyer, K. M. (2005). The meaning and measurement of attachment in middle and late childhood. Human Development 48(3), 155-182.

[https://doi.org/10.1159/000085519]

-

Goldbeck, L., Schmitz, T. G., Besier, T., Herschbach, P., & Henrich, G.(2007). Life satisfaction decreases during adolescence. Quality of Life Research, 16, 969-979.

[https://doi.org/10.1007/s11136-007-9205-5]

-

Johnson, M. K., Crosnoe, R., & Elder Jr., G. H. (2011). Insights on adolescence from a life course perspective. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 273-280.

[https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00728.x]

-

Hong, S., Malik, M. L., & Lee, M. K. (2003). Testing configural, metric, scalar, and latent mean invariance across genders in sociotropy and autonomy using a non-Western sample. Educational and Psychological Measurement, 63(4), 636-654.

[https://doi.org/10.1177/0013164403251332]

-

Lavrič M., Naterer A. (2020). The power of authoritative parenting: A cross-national study of effects of exposure to different parenting styles on life satisfaction. Children and Youth Services Review, 116, 105274.

[https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105274]

-

Leung, C. Y. W., McBride-Chang, C. & Lai, B. P. Y. (2004). Relations among maternal parenting style, academic competence, and life satisfaction in Chinese early adolescents. The Journal of Early Adolescence, 24(2), 113-143.

[https://doi.org/10.1177/0272431603262678]

-

Marion, D., Laursen, B., Zettergren, P. & Bergmann, L.R. (2013). Predicting life satisfaction during middle adulthood from peer relationships during mid-adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 42(8), 1299-1307.

[https://doi.org/10.1007/s10964-013-9969-6]

-

Marquez, J. (2024). Gender Differences in school effects on adolescent life satisfaction: Exploring cross-national variation. Child Youth Care Forum 53(2), 389-409.

[https://doi.org/10.1007/s10566-023-09756-7]

-

Mun, I. B. (2024). Longitudinal relationship between parental and adolescent smartphone addiction: Serial mediating effects of adolescent self-esteem and depression. Internet Research, 34(6), 2031-2056.

[https://doi.org/10.1108/INTR-02-2023-0110]

-

Park, Y., & Lee, S. (2022). Gender differences in smartphone addiction and depression among Korean adolescents: Focusing on the internal mechanisms of attention deficit and self-control. Computers in Human Behavior, 136, 107400.

[https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107400]

-

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: Part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

[https://doi.org/10.1108/10748120110424816]

-

Proctor, C. L., Linley, P. A. & Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: A review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10(5), 583–630.

[https://doi.org/10.1007/s10902-008-9110-9]

-

Salgado, M., González, L., & Yáñez, A. (2021). Parental involvement and life satisfaction in early adolescence. Frontiers in Psychology, 12, 628720.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628720]

-

Sarman, A., & Çiftci, N. (2024). Relationship between smartphone addiction, loneliness, and depression in adolescents: A correlational structural equation modeling study. Journal of Pediatric Nursing, 76, 150-159.

[https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.02.019]

-

Shek, D. T., & Liu, T. T. (2014). Life satisfaction in junior secondary school students in Hong Kong: A 3-year longitudinal study. Social Indicators Research, 117, 777-794.

[https://doi.org/10.1007/s11205-013-0398-4]

-

Stavrulaki, E., Li, M., & Gupta, J. (2021). Perceived parenting styles, academic achievement, and life satisfaction of college students: the mediating role of motivation orientation. European Journal of Psychology of Education, 36, 693-717.

[https://doi.org/10.1007/s10212-020-00493-2]

-

Suldo, S.M. & Huebner, E.S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence a dvantageous?. Social Indicators Research, 78(2), 179-203.

[https://doi.org/10.1007/s11205-005-8208-2]

-

Xiao, B., Zhao, H., Hein-Salvi, C. et al. (2025). Examining Self-Regulation and Problematic Smartphone Use in Canadian Adolescents: A Parallel Latent Growth Modeling Approach. Journal of Youth and Adolescence, 54, 468–479

[https://doi.org/10.1007/s10964-024-02071-x]