자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도 및 우울 증상의 관계

초록

본 연구는 개인의 사회적 관계 혹은 유대가 건강과 연관이 있다는 주장과 사회적 지지가 건강에 미치는 긍정적인 영향에 대한 이론적 설명을 바탕으로, 자발적 독거노인을 대상으로 이들의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도 및 우울 증상의 관계를 알아보고, 이 관계에서 남성 노인과 여성 노인의 차이를 살펴보았다. 2020년 노인실태조사 자료를 사용하여, 만 65세 이상 노인 중 독신가구 3,117명 중 자발적으로 독거를 선택한 1,732명을 선정하였다. 독립 변인은 가족 및 친구 관계이며, 이는 자발적 독거노인의 비동거 자녀, 형제 자매(친척 포함), 친구 및 이웃과의 왕래 빈도로 측정하였다. 종속 변인은 노년기 삶 만족도와 우울 증상이며, 조절변인은 성별, 통제변인은 연령, 지역, 결혼 여부, 자녀 유무, 교육 수준, 소득 수준, 주택 소유 여부, 주관적 건강상태를 포함하였다. 빈도분석과 기술통계분석, 독립표본 t-검정, 카이제곱 검정을 통해 연구 대상자의 인구 사회학적 특성을 알아보았고, 위계적 중다 회귀분석과 위계적 로지스틱 회귀분석을 통해 가족 및 친구 관계와 삶 만족도 및 우울 증상의 관계 및 성별의 조절효과를 검증하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구와의 왕래가 빈번할수록 삶 만족도 수준이 높게 나타났다. 둘째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구와의 왕래가 빈번할수록 우울 증상을 경험할 확률이 낮아지는 것으로 나타났다. 셋째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구관계와 삶 만족도 및 우울 증상간의 관계에서 성별의 조절효과가 유의하였다. 본 연구는 고령화 사회에서 그 사회적 비중과 중요성이 증가하고 있음에도 상대적으로 연구가 미흡했던, 자발적 독거를 선택한 노인 집단의 가족 및 친구 관계의 중요성에 주목하였다는 점에서 의의가 있다. 따라서, 본 연구 결과는 가용할 자원과 개인 생활 향유의 욕구를 바탕으로 독립적인 생활을 추구하는 자발적 독거노인의 삶 만족도를 향상시키고 우울 증상을 완화하기 위해 가족과 친구 관계를 개선하고 독려하는 개입 방안을 제안 시 유용한 근거로 활용될 수 있을 것이다. 또한 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도, 우울 증상의 관계에 성별 차이가 있는 것으로 나타난 바, 남성 노인과 여성 노인 각각에게 실질적이고 효과적인 개입 방안의 근거를 마련하였다는 점에서 의의가 있다.

Abstract

This study aimed to investigate the relationships between family & friend relationships and life satisfaction and depressive symptoms in older adults who live alone by choice and to verify whether gender has a moderating effect on this relationship. Based on theoretical explanations regarding the link between an individual's social relationships or bonds and health, andthe positive impact of social support on health, the study selected participants considering the voluntary nature of living arrangements among elderly individuals, a group often perceived as vulnerable. Using data from the 2020 National Survey of Older Koreans a total of 1,732 individuals who live alone by choice were selected as the final study subjects. The independent variables were family & friend relationships, measured by the frequency of contact with non-cohabiting children, siblings (including relatives), friends, and neighbors. The dependent variables were life satisfaction and depressive symptoms in old age, with gender as a moderator and age, region, marital status, children, education level, income level, homeownership, and subjective health status as control variables. Frequency analysis, descriptive statistics, independent t-tests, and chi-square tests were used to examine the demographic characteristics of the research participants, and hierarchical multiple regression analysis and hierarchical logistic regression analysis were used to verify the relationships between family and friendship ties and life satisfaction and depressive symptoms, as well as the moderating effect of gender. The main results of this study were as follows: First, the family and friend relationships of older adults who live alone by choice had a positive relationship with life satisfaction. Second, the family and friend relationships of older adults who live alone by choice had a negative relationship with depressive symptoms. Third, the moderating effect of gender was significant in the relationships between family and friendrelationshipsp and life satisfaction, as well as that with depressive symptoms.This study is significant in highlighting the importance of family and friend relationships in older adults who live alone by choice. This group has been relatively under-researched despite its increasing social importance in an aging society. Therefore, the findings of this study can serve as useful evidence for interventions aimed at improving family and friend relationships to enhance life satisfaction and alleviate depressive symptoms in older adults who live alone by choice, based on available resources and the desire to enjoy independent living. Additionally, since gender differences were found in the relationships between family and friend relationships, life satisfaction, and depressive symptoms, the study provides a basis for developing practical and effective intervention strategies tailored to elderly men and women.

Keywords:

older adults who live alone by choice, family & friend relationship, life satisfaction, depressive symptoms, gender differences키워드:

자발적 독거노인, 가족 및 친구 관계, 삶 만족도, 우울 증상, 성별, 조절효과I. 서론

혼자 사는 노인이 많아지고 있다. 2020년 노인실태조사에 의하면 비교적 건강하고 경제적 안정을 이루었으며 개인 생활을 향유하기 위한 자발적인 이유로 독거 가구를 구성하는 노인들의 비중이 전체 독거 노인 중 54.3%로 나타났으며, 이는 2017년 대비 무려 21.6% 포인트 증가한 수치이다(보건복지부, 2020). 이러한 변화는 급속한 인구 고령화와 경제성장을 동반한 도시화, 핵가족화 등의 사회적 변화와 더불어 노인들의 거주 형태와 가족의 의무에 관하여 개인주의와 주거 독립이라는 서구문화권의 사회적 규범의 발현으로 이해해 볼 수 있다(Park, Smith, & Dunkle, 2014). 실제로 자녀와의 동거와 돌봄에 대한 노인들의 인식이 전통적인 규범과 다소 다르다는 것을 보여 주는 많은 통계자료들이 있다. 예를 들어, 향후 자녀와의 동거를 희망하지 않는 노인의 비율이 75.7%에 육박하고 있으며, 대다수의 노인들(76.4%)은 부모에 대한 돌봄이 가족 만의 책임이라기 보다 정부, 사회, 가족이 함께 부양하거나 노인 스스로의 책임이라고 생각한다(통계청, 2023). 이러한 노인들의 의식의 변화는 이미 우리나라 노인 가구의 36.3%(통계청, 2023)로 가장 많은 비중을 차지하는 독거노인 가구의 증가 속도를 더욱 빨라지게 하는 주요한 원인들 중 하나로 이해할 수 있다.

이와 같은 사회적 현상은 독거노인을 바라보는 관점과 이들에 대한 연구에도 변화가 필요함을 시사한다. 기존 연구들에서는 독거노인을 주로 경제적으로 궁핍하고, 사회적으로 가용할 자원이 없어 소외되거나 고독하며 우울한 경험을 하는 등, 다양한 문제에 노출될 수 있는 취약 집단으로 바라보았다(윤정애 외, 2016; 한혜경, 이유리, 2009). 이에 대해 한경혜와 윤순덕(2000)은 그 대안으로 생애 과정 관점에 따라 가구 유형을 선택하게 된 의사 결정 과정을 고려할 필요가 있다고 하였다. 특히, 자발적으로 독거를 결정하게 된 노인들은 더 이상 경제, 신체, 사회적으로 열악한 집단이 아닐 수 있다. 예를 들어, 건강한 노년기 성인이 독거 생활을 하는 것에 대해 긍정적인 반응을 보이거나, 자녀와의 갈등을 피하고 정서적으로 보다 편안한 삶을 영위하기 위해 단독 가구를 형성하고 있는 것을 들 수 있다(정경희, 2015). 그러나 이처럼 다양한 욕구와 자원을 소유하고 있을 가능성이 큰 자발적 독거 노인에 대한 연구는 여전히 부족하다. 독거 생활의 자발성에 관한 국내 연구(채미듬, 2020; 황소연, 하정화, 2016)가 있긴 하나, 이 두 연구는 독거 노인 전체를 대상으로 거주 자발성이 우울증에 미치는 영향을 살펴 본 것으로 자발적 독거노인의 삶에 대한 구체적인 이해를 하기에 한계가 있다. 따라서 스스로 독립적인 생활을 선택한 노인들이 실제로 자신의 삶에 대해 어떻게 평가하는지에 대한 실증적 연구가 필요하다.

특히 그 동안의 독거노인에 대한 연구는 주로 우울 증상이나 자살 사고와 같은 삶에 대한 부정적 평가를 중심으로 이루어져 왔다(고재욱, 김수봉, 2011; 권오균, 2014; 김예성, 2015; 김희년, 서홍란, 2010; 남일성, 2018; 이승현, 이규호, 2021; 이신영, 2011; 이신영, 김은정, 2012; 장덕희, 이경은, 2013). 이는 앞서 설명한 바와 같이 독거노인에 대한 이해가 주로 경제적, 신체적, 사회적으로 취약 집단이라는 관점에서 이루어진 이유이기도 하다. 그러나 가용할 자원에 대한 고려와 개인 생활에 대한 개별적 욕구를 기반으로 독립적인 생활을 선택한 자발적 독거노인의 삶의 질에 대한 평가를 단순히 부정적인 측면에서만 살펴보는 것은 무리가 있다. 이는 독거노인의 거주 자발성이 자녀관계 만족도와 같은 긍정 정서를 높인다는 연구 결과를 통해서도 알 수 있다(황소연, 하정화, 2016). 또한 많은 선행 연구들에서는 개인의 삶의 질에 대한 평가에 있어 긍정적 및 부정적 측면 모두를 고려하는 것이 필요함을 보여준다(Bradburn, 1969; Bryant & Veroff, 1982; Diener, 1984; Okun & Stock, 1987; Ryff & Keyes, 1995).

노년기 삶의 긍정적 평가 척도로 주로 사용되는 삶 만족도 지표는 특히 우리나라 성인의 점수가 OECD 국가 평균보다 낮게 나타나며(통계청, 2024), 주요 선진국의 연령에 따른 삶 만족도 수준이 U자형을 띄는 것과 달리, 연령이 증가할수록 급격히 하락하는 양상을 보인다(한국보건사회연구원, 2017). 또한 우리나라의 노인 자살률은 OECD 회원국 중 1위, OECD 국가 평균의 약 2.7배로 나타나는데(보건복지부, 2022), 노인 자살에 있어 우울증이 단일 요인으로는 가장 큰 위험 요인(노병일, 모선희, 2007)이라는 점을 고려한다면 노년기 삶의 부정적 평가 척도로 주로 사용되는 우울감 혹은 우울 증상에 대한 이해가 필요하다. 따라서 본 연구에서는 자발적 독거노인의 주관적 안녕감의 긍정적 평가로 삶 만족도 수준과 부정적 평가로 우울 증상 여부를 고려하고자 한다.

한편, 노년기의 삶 만족도와 우울 증상에 영향을 미치는 여러 가지 변인 중 특히 독거 노인에게 가족 및 친구 관계와 같은 사회적 관계망과 지지체계가 중요한 것으로 보고되고 있다(Walker & Hiller, 2007; Hawton & Green, 2011). 이들은 나이가 들수록 사회적 역할이 상실되고 신체적으로 쇠퇴하며 배우자나 주변 사람들의 죽음과 자녀의 분가를 경험하기 때문에 사회적으로 고립되기 쉽다(보건복지부, 2014). 이러한 사회적 고립은 이들이 친밀함에 기반한 사회적 관계 자원을 형성하는 것을 제한하므로, 이로 인해 발생하는 개인적, 사회적 문제를 관계 자원의 중재와 변화를 통해 해결할 필요가 있다(Russell & Taylor, 2009). 실제 선행 연구들에서는 독거노인이 가족 및 친구 등, 친밀한 관계 자원과 자주 접촉할 수록 삶 만족도가 높은 것으로 나타나고(김기태, 박봉길, 2000; 조성희, 유용식, 2016), 친구 및 이웃의 지지가 이들의 정신건강에 유의미한 영향을 미친다는 결과가 보고되고 있다(Walker & Hiller, 2007). 본 연구 대상인 자발적 독거노인은 비록 스스로 독립적인 생활을 추구하나, 여전히 정서적 고립감과 소외감을 느낄 가능성이 있다. 이들 역시 부부 동거나 자녀 동거 노인 대비 사회적 관계 자원이 다양하지 않아(안경숙, 2005; 정경희, 2014), 아플 때 간호, 경제적 불안감, 심리적 불안감, 외로움 등을 겪을 수 있기 때문이다(보건복지부, 2020). 따라서 자발적 독거노인의 경우에도 친밀한 관계망에 기반한 상호작용이 이들의 정서적 고립감 및 소외감을 낮추는 데 효과적이고 삶 만족도와는 정적 관계, 우울 증상과는 부적 관계가 있을 것으로 예상해 볼 수 있으며, 이에 대한 실증적 검증이 필요하다.

한편, 노인들의 가족 및 친구관계가 삶 만족도와 우울 증상에 미치는 영향은 성별에 따라 다를 수 있다. 이러한 성별 차이는 생애주기 관점(Life Course Perspective)에 입각한 사회, 경제적 자원의 차이, 그리고 성역할 사회화 과정의 차이 등과 관련이 있다. 예를 들어, 생애 과정 속에서 한국의 남성 노인은 가장으로서의 경제 활동을 유지하며 여러 가지 다양한 사회적 관계와 자원을 형성하였고, 여성 노인은 가정 내에서 가사 일과 돌봄 등의 역할을 주로 수행하였다(주경희, 2011). 이처럼 남성 노인과 여성 노인은 요구되는 성 역할과 성별 특성에 따라 차별화 된 사회 관계 자원을 형성하였기에 이들의 가족 및 친구관계가 갖는 의미가 다를 수 있다. 실제로 노인의 가족 및 친구관계가 삶 만족도와 우울 증상에 미치는 영향에 있어 성별 차이가 나는 많은 선행 연구들이 있다(석재은, 장은진, 2016; 이승훈, 이규호, 2021; 이지현, 한경혜, 2012; Gaymu & Springer, 2010; Schuster, Kessler, & Aseltine , 1990; Byeon, 2006). 따라서 이러한 성별 차이가 자발적으로 독거를 선택한 노년기 성인의 경우에도 적용되는지 살펴볼 필요가 있다.

따라서 본 연구는 노인들의 독거 생활에 대한 선호도 증가 추세에 대한 대응으로 노년기 독립적 생활을 선택하는 이들의 사회적 비중 및 중요성을 인식하고, 현재까지 상대적으로 연구가 많이 진행되지 않은 자발적 독거노인에 대해 알아보고자 하였다. 구체적으로 자발적 독거노인의 삶에 대한 긍정적 평가로 삶 만족도를, 부정적 평가로 우울 증상에 관하여 살펴보고자 하였다. 마지막으로, 자발적 독거노인을 단순히 한 집단으로 보는 것이 아니라 사회적 관계 자원과 경험이 다른 남성 노인과 여성 노인 간 차이를 살펴봄으로써 각각에게 유용하고 효과적인 개입방안을 마련하는데 유익한 자료로 활용되기를 기대한다.

Ⅱ. 선행연구 고찰

1. 자발적 독거노인의 정의와 특성

독거노인 모두를 동질적인 집단으로 바라볼 수 없으며, 따라서 현재 우리 사회가 경험하는 1인 가구의 증가는 취약 노인의 증가 만을 의미하는 것이 아니라 그 집단 안에서의 계층 분화가 일어나고 있다고 볼 수 있다(정운영, 정세은, 2011). 실제로 노인들이 독립적인 노후 생활을 선호하는 경향이 증가하고 있는데, 비교적 건강하고 경제적 안정을 이루었으며 개인 생활을 향유하기 위한 자발적인 이유로 독거 가구를 구성하는 노인들의 비중이 증가하고 있다(보건사회복지부, 2020). 이는 과거 ‘단독가구를 형성하게 된 주 이유’에 대한 응답이 주로 ‘자녀들이 모두 결혼해서 독립했기 때문에’(이가옥 외, 1989) 혹은 ‘자녀가 직장(학업)관계로 타 지역에 있어서’(박명화 외, 2009)로 나타나는 등, 대부분 동거 자녀의 독립 때문에 비자발적인 독거 생활을 시작하였던 것과는 사뭇 다른 양상이다. 이러한 현상에는 노인들의 교육과 소득 수준 등의 사회적 지위 상승, 공적 연금 등의 사회보장 제도의 발전, 이로 인한 노인 독거에 대한 전반적인 인식이 바뀌고 있는 데 따른 것이라 볼 수 있다(정운영, 정세은, 2011). 특히, 건강상태, 일상생활 수행 능력, 수단적 일상생활 수행 능력과 같은 개인의 능력이 독거를 결정하게 하는 요인이 된다는 연구 결과가 있다(Soldo, Sharma, & Campbell, 1984; Spear, Avery, & Lawton, 1991). 이 뿐 아니라 노인을 둘러싼 환경 자원인 소득, 학력, 주택 소유 여부 등이 열악할수록 자녀와의 동거 가능성이 높은 것으로 보고되고 있다(유성호, 1996; 이가옥 외, 1994; 정경희, 2002).

또한 Goldscheider와 Goldscheider(1989)는 문화적인 ‘선호’(desirability), 경제적인 ‘가능성’(feasibility), 인구학적 ‘가용성’(availability)이 노인들의 거주 형태를 결정하는 주요 요인이라고 주장한다. 먼저 문화적 선호의 관점에서 보면 우리나라는 급속한 경제 성장과 핵가족화의 변화로 인해 전통적인 ‘효’사상과 가족 중심적 사고에서 서구 선진국들의 개인주의와 독립이라는 규범을 빠르게 흡수했다(Park et al, 2014). 즉, 이미 많은 노인들이 자녀와의 동거를 희망하지 않고 있으며, 가족 부양도 자녀의 책임이라기 보다는 가족, 정부, 사회가 함께 책임져야 한다고 생각한다(통계청, 2023). 이러한 가족의 규범이나 노인 부양에 대한 의식의 변화로 인해 노인이 혼자 산다는 의미는 더 이상 자녀로부터 보호를 받지 못한다는 의미가 아니라 노인들이 능력을 가지고 있어 자발적으로 독립성을 추구하는 측면도 있다는 것을 시사한다(정경희, 2011). 또 노인이 독거 가구를 형성할 수 있는 경제적인 ‘가능성’으로는 소득 수준과 주택 소유 여부를 들 수 있는데(Rhee, 1994; Wolf & Soldo, 1988), 실제로 학력이 높고 소득이 높을수록 혼자 살 가능성이 높으며(이가옥 등, 1994; 정경희, 2002; Holden, 1988; Pampel, 1983), 주택을 소유하지 않은 경우 기혼 자녀와 동거할 확률이 높았다(유성호, 1996). 마지막으로 인구학적 ‘가용성’의 측면에서는 자녀 수가 많을 수록, 아들이 있는 노인의 경우 자녀와 동거할 가능성이 높은 것으로 나타난다(원영희, 1996).

이와 같은 노년기 거주 형태의 변화와 이에 영향을 미치는 요인을 탐색한 선행 연구들을 종합해 보면, 노인의 독거를 결정하는 요인은 건강, 소득 수준, 학력 수준, 자녀, 친구나 이웃 등의 사회적 관계망, 선호 되는 문화적 규범 등임을 알 수 있다. 그러나 이러한 기존 선행 연구들에서는 독거 가구를 형성하게 된 노인의 경험과 인식과 같은 주체적 특성이 배제되었기에 독거 생활을 ‘자발적’으로 선택 또는 결정하였다고 하기에는 무리가 있어 보인다. 이는 그동안 한국 사회에서 노인과 자녀의 동거 형태를 자녀의 노부모 부양 관점에서 논의해 왔고(김경혜, 1998; 유성호, 1996, 2000; 이가옥, 서미경, 김정석, 1994), 돌봄을 받는 노인의 입장은 상대적으로 등한시 되어 왔기 때문인 것으로 생각된다(신경아, 2011). 황소연과 하정화(2016)의 연구에서는 이러한 한계에 대한 대안으로 독거노인의 거주 자발성을 ‘결정에 대한 통제감(decisional control)’으로 설명하였다. 노년학 연구에서는 이러한 결정에 대한 통제감을 주로 의사 결정자의 희망 정도를 측정하여 자발-비자발적 차원으로 평가하였고(Reinardy & Kane, 1999), 국내 연구 중에는 독거 가구를 구성하게 된 이유에 대한 응답을 기준으로 독거 생활에 대한 자발성을 측정하였다(채미듬, 2020; 황소연, 하정화, 2016). 이와 동일한 관점으로 이가옥 외(1989)의 연구에서도 노인들의 거주 형태 형성의 이유에 대한 파악 자체에 근본적인 제한점이 존재하며 이에 대한 이론적 연구도 부족하기에 이들에게 직접적으로 묻는 방식을 사용하였다.

이와 같은 선행 연구를 바탕으로 본 연구에서는 자발적 독거노인을 거주 형태를 결정하는 주체로서의 노인의 경험과 인식을 바탕으로 구분하고자 하며, 노인이 자기 결정에 대한 통제가 가능하다는 전제 하에 이들이 독거 가구를 형성하게 된 이유에 대한 응답을 기준으로 연구대상자를 선정하였다.

2. 자발적 독거노인의 삶 만족도 및 우울 증상

선행연구에서 보고한 독거노인의 삶 만족도는 일반 노인에 비해 낮은 수준이다. 안경숙(2005)과 이민아 등(2011)의 연구에서 독거노인의 삶 만족도가 일반노인에 비해 낮음을 확인하였다. 2020 노인실태조사에 의하면 독거노인이 전반적 삶에 만족하는 비율은 42.6%로, 부부 동거노인(52.9%), 자녀 동거노인(47.3%)보다 낮으며, 전체 노인 평균인 49.6%보다 약 7% 포인트 낮은 수준이었다. 또한 동일 조사의 결과에 따르면 독거노인의 우울 증상 비율은 18.7%로, 노인 부부가구(10.4%), 자녀 동거가구(16.8%)에 비해 높은 수준이며, 전체 노인 평균인 13.5%에 비해 약 5.2%포인트 높은 수준임을 알 수 있다.

본 연구는 자발적 독거노인의 삶 만족도와 우울 증상을 연구하는 것이 목적이므로 이에 대한 기존 연구들을 살펴보아야 하지만, 아직까지 이에 대한 연구가 많지 않아 전체 노인 가구 및 독거 노인 가구를 대상으로 삶 만족도 및 우울 증상을 연구한 선행연구를 통해 가설을 세우기 위한 시사점을 얻고자 하였다.

선행 연구들을 통해 밝혀진 노년기 삶 만족도 및 우울 증상에 영향을 미치는 요인은 크게 사회 인구학적 특성, 가족 특성, 건강 특성으로 구분해 볼 수 있으며, 이러한 변인들을 본 연구의 통제변인으로 포함하고자 한다. 우선 사회 인구학적 특성으로 연령, 지역, 교육 수준, 소득 수준, 주택 소유 여부를 들 수 있다. 대체로 연령이 적을수록 삶 만족도 수준은 높고(김태현, 한은주, 2004), 우울 수준은 낮은 것으로 나타난다(이현주, 2013). 반면, 몇몇 연구에서는 오히려 연령이 증가할수록 삶 만족도 수준이 더 높다는 주장도 제기된다(오영희 등, 2005; Gaymu & Springer, 2010). 거주 지역 역시 노인의 삶 만족도와 우울 증상에 영향을 미치는 주요한 요인으로 작용하는데, 도시 지역에 사는 노인들이 농촌 지역의 노인들보다 삶 만족도가 높고(박기남, 2004), 우울 수준은 낮은 것으로 나타났다(김혜령, 2014). 또한 교육 수준과 소득 수준이 높으며, 주택을 소유할수록 삶 만족도 수준은 높고 우울 수준은 낮은 것으로 보고되고 있다(강상경, 전해숙, 2012; 김영범, 박준식, 2004; 최용민, 이상주, 2003; 조원희, 한창근, 2019; 황소연, 하정화, 2016; Hays & George, 2002; Rowles, 1994). 가족 특성으로는 결혼 여부 및 자녀 유무를 들 수 있다. 선행 연구에 따르면 기혼자가 미혼자보다 삶 만족도 수준이 높고(정순둘, 이선희, 2011; Carr & Springer, 2010), 우울 수준이 낮은 것으로 나타났다(Horn et al., 2013). 또한 생존자녀 유무에 따라서도 우울 수준이 달라지는 것으로 보고되고 있다(이신영, 2011; 이신영, 김은정, 2012; Grundy, van den Broek, & Keenan, 2019). 건강 특성으로는 대표적으로 주관적 건강상태를 고려할 수 있다. 즉, 개인이 느끼는 주관적 건강 상태가 높을수록 삶 만족도가 높아지고(권현수, 2009; 전명진, 문성원, 2016; Berg, Hassing, McClearn, & Johansson, 2006), 우울 증상을 나타낼 가능성이 낮아지는 것으로 나타난다(서경현, 김영숙, 2003; 이신영, 김은정, 2012; 장덕희, 이경은, 2013).

3. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도, 우울 증상의 관계

Cohen과 Syme(1985)은 사회적 지지 이론을 통해 개인이 타인과 정서적, 도구적 자원을 교환하고 사회적 자아를 형성하는 것이 정신, 신체 건강에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 또한, 사회적 유대 혹은 지지가 자존감, 통제감, 소속감, 사회적 지지의 인지 등 7가지 매커니즘에 의해 이들의 정신 및 신체 건강에 유의한 영향을 미치는 것으로 보고 되고 있다(Thoits, 2011). 특히 Rowe와 Kahn(1998)은 노인이 가족 및 친구, 이웃 등과 긍정적인 상호작용을 할수록 삶의 질이 높아진다고 하였으며, 박기남(2004)은 노인이 친구, 이웃과 전화 및 왕래 빈도가 높을수록 삶의 만족도가 높아진다고 하였다. 마찬가지로 친숙한 사람들과의 교류는 노년기 우울 증상의 보호 요인이 된다. 즉, 사회적 관계가 견고할수록 친숙한 사람들로부터 지각된 도구적 도움을 기대할 수 있으며(Thoits, 2011), 이러한 도움은 우울 증상이 발생할 수 있는 스트레스 요인에 대한 완충 역할을 하기 때문이다(Blazer, 2005).

독거노인의 사회적 관계 요인과 삶 만족도의 관계를 살펴본 선행 연구에서는 배우자, 자녀, 친척 뿐 아니라, 이웃과 친구의 지지가 독거노인의 삶 만족도에 정적인 관련이 있다고 하였고(Walker & Hiller, 2007), 실제로 타인과의 접촉이나 방문으로 사회적 고립감을 측정한 연구에서는 사회적 고립이 건강 및 삶의 질과 유의한 관계가 있음을 주장하였다(Hawton & Green, 2011). 실제로 독거노인의 사회적 지원망, 관계자원, 사회적 지지가 독거노인의 삶 만족도를 높이는 주요한 요인임을 보고하는 많은 연구들이 있다(남기민, 박현주, 2010; 문지현, 김다혜, 2018; 석재은, 장은진, 2016; 최용민, 이상주, 2003).

또한 독거노인은 타인과 동거하는 노인에 비해 상대적으로 앞서 살펴본 노년기 우울 증상에 영향을 미치는 요인을 많이 가지고 있을 가능성이 있다. 즉, 독거노인은 기대 수명이 남성보다 상대적으로 긴 여성이 많으며, 자녀 동거나 부부 동거 가구에 비해 가구 소득이 적으며, 사회적 고립으로 인해 사회적 관계망에 한계가 있어 사회적 지지를 받기가 어려우므로(안경숙, 2005; 정경희, 2014), 우울 증상의 비율이 동거노인에 비해 높을 수 있다. 특히 독거노인이 사회적 지지를 많이 받을수록, 친구, 이웃과의 연락 및 자녀와의 왕래가 빈번할수록, 자녀 관계 만족도가 높을수록 우울 수준이 감소하는 것으로 나타났다(이신영, 2011; 이신영, 김은정, 2012; 황소연, 하정화, 2016). 또한 독거노인의 사회참여 활동의 정도가 높을수록 노년기의 역할 상실, 고독으로 인한 우울 증상이 낮아지는 것으로 보고되고 있다(김동배 등, 2012; 김예성, 2015; 이승현, 이규호, 2021).

4. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도, 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과

노인들의 가족 및 친구관계와 삶 만족도 및 우울 증상의 관계는 성별에 따라 차이가 있다. 먼저 서구의 선행 연구들에서 노인들의 사회적 관계 자원에 성별 차이가 있다고 보고하는데, 예를 들어 여성 노인이 남성 노인보다 사회적 관계 자원을 더 많이 가지고 있고 그로부터 사회적 지지와 도움을 더 많이 받는다(Leavy, 1983). Antonucci와 Akiyama(1987)의 연구에서도 남성 노인은 관계 자원 형성이 배우자를 비롯한 가족에 집중되어 있는 반면, 여성 노인이 남성 노인보다 더 크고 다양한 사회적 관계망을 형성하고, 이로부터 도움을 받고 있는 것으로 나타났다. 이와 같이 노인의 사회적 관계 자원이 성별에 따라 다르게 나타나는 것은 이들에게 가족 및 친구관계가 갖는 의미, 즉, 삶 만족도 및 우울 증상에 미치는 영향이 상이하게 나타는 것에 대한 근거가 될 수 있다.

먼저, 자녀와의 관계가 삶 만족도에 미치는 정적인 영향이 여성 노인 보다 남성 노인에게 더 크게 나타나거나(석재은, 장은진, 2016; Gaymu & Springer, 2010), 비동거 자녀와의 왕래가 빈번할수록 남성 노인의 삶 만족도는 증가하나, 여성 노인의 삶 만족도는 오히려 감소하는 것으로 나타난다(박기남, 2004). 이는 남성 노인이 경제 활동을 하느라 소홀할 수 밖에 없었던 가족과의 관계 자원 수준이 은퇴나 사별 이후 더욱 낮아져 삶 만족도에 미치는 영향이 여성 노인보다 클 수 있음을 시사한다(석재은, 장은진, 2016). 또한 여성 노인은 생애 과정을 통해 형성한 ‘돌봄자’로서의 정체성을 노년기에도 일정 부분 유지하기 때문에(이현주, 2015; 최인희, 2012), 이들의 가족 및 친구 관계가 손자녀 돌봄이나 가사 노동을 수반하는 성격일 수 있다. 특히 본 연구 대상인 자발적 독거노인이 혼자 살게 된 동기에 개인 생활 향유라는 욕구가 있는 점을 고려한다면, 돌봄자로서의 역할을 수반하는 여성 노인의 가족 및 친구관계와 삶 만족도의 정적인 관계가 남성 노인보다 낮을 것으로 추측해 볼 수 있다.

또한, 여성의 친한 친구와의 접촉이 우울 증상을 낮추는 데 효과적이나 남성의 우울 증상과는 관련이 없는 것으로 나타났으며(Antonucci, Lansford, & Akiyama, 2001), 여성 노인의 경우 가족, 친구, 이웃과 함께하는 사교나 오락이 우울 증상을 낮추는 데 효과적이었으며, 남성 노인의 경우 종교 활동 참여가 우울 증상 완화에 기여하였다(Byeon, 2006). 이는 남성 노인과 여성 노인의 사회적 관계의 특징과 기능의 차이에서 그 이유를 찾을 수 있다. 남성 노인은 친구나 동년배 관계에서 공동 활동 참여, 지적 교류, 사회적 자극의 기능을 주로 하며, 상대적으로 정서적 교류 점수는 낮다고 보는 반면, 여성 노인은 주로 상대방에 대한 관심과 지지, 자기 노출과 감정 이입, 공감과 경청의 기능을 하는 것으로 나타났다(남석인, 2008; 이지현·한경혜, 2012; Parker & de Vries, 1993; Wright, 1982). 즉, 여성 노인의 가족 및 친구 관계는 경청과 공감 등의 정서적 지지를 주고 받는 과정을 통해 우울 증상에 미치는 부적인 영향이 남성 노인보다 높을 것으로 예상해 볼 수 있을 것이다.

독거노인의 사회적 관계와 삶 만족도 및 우울 증상의 관계에서도 성별 차이가 있는 것으로 보고되고 있다. 남성 독거노인의 경우, 자녀와의 관계 수준이 높을 경우 삶 만족도에 미치는 정적인 영향력이 여성보다 더 큰 것으로 나타났으며(석재은, 장은진, 2016), 자녀의 존재와 자녀와의 접촉이 삶의 만족에 미치는 영향이 남성 독거노인에게는 유의하나, 여성 독거노인에게는 유의한 요인이 아니라는 연구 결과가 있다(Gaymu & Springer, 2010).

이상의 논의를 종합하여, 본 연구의 구체적인 연구 문제와 연구 가설은 다음과 같다.

- 연구문제 1. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶만족도 및 우울 증상의 관계는 어떠한가?

- - 연구 가설 1-1 : 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계는 삶 만족도와 정적인 관계가 있을 것이다.

- - 연구 가설 1-2 : 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계는 우울 증상과 부적인 관계가 있을 것이다.

- 연구문제 2. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도 및 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과가 있는가?

- - 연구 가설 2-1 : 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

- - 연구 가설 2-2 : 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 분석 자료 및 분석 대상

본 연구는 보건복지부와 한국보건사회연구원에서 실시한 2020년도 노인실태조사를 활용하였다. 2020년 노인실태조사는 훈련된 전문 조사원이 가구를 방문하여 TAPI(Tablet-PC Assisted Personal Interview)방식의 면접 조사를 통해 이루어졌으며, 특히 COVID-19 상황에서 실시되는 점을 고려하여 응답률 제고를 위해 조사 진행 방법 등을 사전 검토하였다(이윤경 등, 2020). 목표 모집단은 2020년 기준 전국 17개 시·도의 일반 주거 시설에 거주하는 만 65세 이상 노인으로, 17개 시도 별로 1차 층화하고, 7개의 특별, 광역시를 제외한 9개의 도와 세종특별자치시 지역은 동부와 읍·면부로 나누어 2차 층화하였고, 최종 969개 조사구의 10,097명(대리 응답 177명 포함)에 대해 조사한 자료로 구성되었다(이윤경 등, 2020). 본 연구에서는 총 응답 인원 10,097명 중 대리 응답 177명을 제외한 본인이 응답한 9,920명을 추출하였고, 이 중 노인 부부 가구, 자녀 동거 가구 등을 제외한 노인 독신 가구 3,117명을 추출하였다. 이렇게 추출된 노인 독신 가구 중 2020년 노인실태조사 자료의 “귀하가 부부 또는 혼자서 사는 가장 큰 이유는 무엇입니까?”에 대한 응답을 통해 독거 생활의 자발성 여부를 측정하였다. 해당 질문 문항은 응답 노인에게 독거 가구를 형성하게 된 이유를 직접적으로 확인하는 것으로 총 8개의 응답 중 1개를 선택하도록 하였다. 구체적으로 1) 경제적으로 능력이 있어서 2) 건강해서 3) 개인 생활 또는 부부 생활을 누리기 위해서 4) 살고 있는 곳에서 떠나기 싫어서는 “자발적 독거”로 분류하였다. 이는 이 항목들이 노인이 가용할 자원과 욕구에 의해 독거 생활을 스스로 선택한 것이라고 보았기 때문이다. 반면, 5) 자녀가 결혼해서 6) 자녀가 따로 살기를 원해서 7) 자녀가 직장(학업)때문에 다른 지역에 있어서는 “비자발적 독거”로 구분하였다. 이는 노인의 욕구에 따른 자발적 선택이 아니라, 자녀 및 환경적 요인에 의해 독거 생활을 결정한 것을 의미하기 때문이다(정경희, 2012; 황소연, 하정화, 2016). 본 문항의 “자발적 독거”로 응답한 노인 중 모든 변인(독립변인, 종속변인, 통제변인)의 결측치가 0으로 확인됨에 따라 총 1,732명을 최종 연구 대상으로 선정하였다.

2. 주요 변수

삶 만족도는 건강 상태, 경제 상태, 배우자와의 관계, 자녀와의 관계, 사회·여가·문화 활동, 친구 및 지역사회, 삶 전반에 대한 7문항으로 구성되어 있으며, 5점 리커트 척도로 응답받았다. 본 연구의 연구 대상이 독거노인이므로 ‘배우자와의 관계’ 문항을 제외하였고, 생존 자녀가 없는 독거노인 157명이 응답을 하지 않은 ‘자녀와의 관계’ 문항도 제외하여 나머지 총 5문항에 대한 응답 자료를 사용하였다. 원자료는 숫자가 높아질수록 만족하지 않음으로 되어 있어, 전혀 만족하지 않음=1, 만족함=2, 그저 그렇다=3, 만족함=4, 매우 만족함=5으로 역코딩하였고 이는 점수가 높을수록 삶 만족도 수준이 높아짐을 의미한다. 본 연구에서는 이와 같은 5문항에 대한 평균값을 사용하여 ‘삶 만족도’라는 하나의 변인을 생성하였다. 본 연구에서 삶 만족도 5문항의 Cronbach’s a값은 .841로 나타났다.

우울 증상은 단축형 노인우울척도(SGDS-K)를 사용하여 측정하였다. 본 연구에서는 총 15개 문항 중 긍정적 문항인 ‘현재생활 만족, ‘상쾌함, ‘마음의 즐거움, ‘살아있음에 대한 즐거움, ‘기력좋음’은 ‘아니요’ 응답을 1로, ‘예’ 응답을 0으로 역코딩하였고, 모든 문항의 합을 더하여 연속형 변수 처리하였으며, 이는 총점인 15점에 가까울수록 높은 우울 증상을 보이는 것으로 해석할 수 있다. 단축형 노인 우울척도는 0∼15점 중에서 8∼15점을 추가적인 임상 평가와 치료가 필요한 ‘주요 우울증 군’으로, 0~7점을 ‘비주요 우울증 군’으로 분류한다(이성찬 등, 2013; 조맹제 등, 1999). 따라서 본 연구에서는 노인 집단의 우울 증상을 측정함에 있어 추가적인 임상 평가와 치료가 필요한 집단을 선별하는 것이 중요하다고 보고, 검증된 절단점을 기준으로 이분화된 우울 변수를 생성하여 분석하고자 하였으며 절단점인 8점을 기준으로 0~7점은 ‘비주요우울증 군’으로, 8~15점은 ‘주요 우울증군 ’으로 구분한 이분화된 우울 변수를 생성하였다. 본 연구에서 우울 증상에 대한 Cronbach’s a값은 .814로 나타났다.

자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계는 ‘비동거 자녀’, ‘형제·자매(친척 포함)’, ‘친구·이웃’의 3항목에 대한 왕래 횟수로 측정하였다. 본 연구에서는 왕래를 거의 하지 않는다=0, 1년에 1~2회 정도=1, 3개월에 1~2회 정도=2, 한달에 1~2회 정도=3, 일주일에 1회 정도=4, 일주일에 2~3회 정도=5, 거의 매일(주 4회 이상)=6으로 역코딩하였다. 이와 같이 코딩한 ‘비동거 자녀’, ‘형제·자매(친척 포함)’, ‘친구·이웃’과의 왕래 횟수의 3항목에 대한 빈도의 합산 값을 사용하여 ‘가족 및 친구 관계’라는 하나의 변인를 생성하였다. 이는 0~18까지의 범위를 가지며, 값이 클수록 가족 및 친구와의 왕래 빈도가 높음을 의미한다.

성별은 남성=0, 여성=1로 더미 코딩하였다.

통제 변수는 선행 연구를 바탕으로 주요 변인에 영향을 미치는 노년기 인구사회학적 특성인 연령, 지역, 교육 수준, 소득 수준, 주택 소유 여부와 가족 특성인 결혼 여부, 자녀 유무, 그리고 건강 특성인 주관적 건강상태를 포함하였다(이현주, 2013; 김혜령, 2014; 조원희, 한창근, 2019; 정순둘, 이선희, 2011; Horn et al., 2013; Grundy, van den Broek, & Keenan, 2019; Berg, Hassing, McClearn, & Johansson, 2006). 먼저, 연령은 노인 조사 대상자의 조사 시점 기준 만 연령을 연속 변수 처리하여 분석하였다. 지역은 동부=0, 읍·면부=1로 코딩하여, 동부를 기준으로 더미 변수 처리하여 분석하였으며, 교육 수준은 초졸이하, 중졸, 고졸 이상으로 분류하여, 초졸 이하를 기준으로 더미 변수 처리하여 분석하였다. 또한 소득 수준은 조사 대상자의 연간 가구 총 수입액을 로그 변환하여 분석하였고, 주택 소유 여부는 “귀댁은 자가(귀하 또는 귀하 배우자 소유)입니까? 전,월세입니까?”라는 질문에 대한 응답으로 ‘자가’는 주택 소유=1로, ‘전세’, ‘보증금 있는 월세’, ‘보증금 없는 월세(사글세)’, ‘무상’은 주택 무소유=0으로 분류하여, 주택 무소유를 기준으로 더미 변수 처리하였다. 가족 특성인 결혼 여부는 노인 조사 대상자의 혼인 상태를 묻는 문항에 대해 ‘미혼’을 0으로 ‘기혼(유배우, 사별, 이혼, 별거)’을 1로 코딩하여 미혼을 기준으로 더미 변수 처리하여 분석하였다. 자녀 유무는 “귀하는 현재 따로 살고 있는 자녀(자녀의 배우자 포함)가 있습니까?”의 질문에 대한 응답으로, 본 연구에서는 ‘따로 살고 있는 자녀나 자녀의 배우자가 전혀 없다’를 자녀 없음=0, ‘따로 살고 있는 자녀가 있다’, ‘따로 살고 있는 자녀는 없지만, 사망한 자녀의 배우자는 있다’를 자녀 있음=1로 코딩하여, 자녀 없음을 기준으로 더미 변수 처리하였다. 건강특성인 주관적 건강상태는 “귀하께서는 자신의 평소 건강 상태가 어떻다고 생각하십니까?”의 질문에 대한 응답으로 매우 건강하다=1, 건강한 편이다=2, 그저 그렇다=3, 건강이 나쁜 편이다=4, 건강이 매우 나쁘다=5로 구성된 5점 리커트 척도를 역코딩하였으며 이는 점수가 높을수록 주관적 건강 상태가 좋음을 의미한다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 연구대상자의 인구사회학적 특성과 주요 변수에 대한 성별 차이를 살펴보기 위해 기술통계 및 카이검정, 독립표본 t검정을 수행하였다. 이후 자발적 독거노인의 가족 및 친구관계와 삶 만족도, 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과를 분석하기 위해 위계적 회귀분석과 위계적 로지스틱분석을 실시하였으며 성별의 조절효과에 대한 보다 상세한 해석을 위해 Process Macro Model 1을 활용하여 단순 기울기 검증을 실시하였다. 또한, 모든 변수들의 VIF 값이 5를 넘지 않아 다중공선성 문제가 없는 것으로 나타났다. 모든 분석에는 IBM SPSS 29.0을 이용하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 연구 대상자의 일반적 특성

본 연구의 분석에 사용된 대상자들의 인구 사회학적 특성과 주요 변인의 일반적 경향은 <표 1>에 제시하였다. 연구 대상자의 성별은 남성 노인은 22.4%, 여성 노인은 77.6%로 여성의 비율이 높았으며 평균 연령은 69.9세였다. 결혼 여부는 미혼 1.4%, 기혼 98.6%로 기혼의 비율이 높았으며, 자녀 유무는 ‘있음’이 92.5%로 ‘없음’ 7.5%보다 높았다. 교육 수준은 ‘초졸 이하’가 54.9%로 가장 많았으며, 연구 대상자의 로그 변환한 연 가구 소득 평균은 약 7.02로 나타났다. 주택을 소유하고 있는 경우가 72.1%로, 소유하고 있지 않은 경우인 27.9%보다 많았고, 주관적 건강 상태는 ‘건강한 편이다’가 43.7%로 가장 높게 나타났다. 독립 변인인 가족 및 친구와의 왕래 횟수 평균은 8.45로, 대체로 낮은 빈도의 왕래를 하고 있는 것을 알 수 있다. 종속 변인인 삶 만족도 평균은 3.44점으로, 1~5점의 중간 값인 3점보다 조금 높은 수준의 만족도를 나타내었다. 연구 대상자의 13.3%가 추가적인 임상평가와 치료가 필요한 주요우울증 군인 것으로 나타났으며, 나머지 86.7%는 비주요우울증 군인 것으로 나타났다.

주요 변인들의 성별 차이를 검증하기 위해 카이제곱 검정 및 독립표본 t검정을 실시한 결과 연령, 지역, 결혼 여부, 자녀 유무, 교육 수준, 소득 수준, 주택소유 여부, 주관적 건강상태, 가족 및 친구관계, 우울에서 유의미한 차이가 나타났다. 먼저, 남성 노인은 여성 노인에 비해 평균 연령이 낮았고(t=-2.548, p<.001), 동부에 거주하는 비율이 여성 노인보다 통계적으로 높았다(χ²=4.64, p<.05). 결혼 여부에서는 여성 노인의 기혼 비율이 남성 노인보다 유의하게 높은 것으로 나타났으며(χ²=10.663, p<.01), 자녀가 있는 비율도 여성 노인이 남성 노인에 비해 유의하게 높았다(χ²=10.589, p<.01). 교육 수준(χ²=145.274, p<.001)의 비율에도 유의한 차이가 있었으며, 소득 수준은 남성 노인이 여성 노인보다 더 높게 나타났다(t=-6.921, p<.001). 또한 여성 노인이 남성 노인보다 주택을 소유하고 있는 비율이 유의하게 높았으며(χ²=6.321, p<.05), 주관적 건강상태(χ²=52.062, p<.001)의 비율에도 유의한 차이가 있었다. 여성 노인이 남성 노인보다 가족 및 친구와 왕래를 더 많이 하는 것으로 나타났고(t=-5.173, p<.001), 우울 증상 비율도 여성 노인이 남성 노인보다 높은 것으로 나타났다(χ²=3.966 p<.05).

2. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계

자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계를 검증하기 위해 위계적 회귀분석을 수행하였으며, 분석 결과는 <표 2>의 모형 1과 같다.

모형 1에서 보는 바와 같이, 통제 변인인 연령, 지역, 결혼 여부, 자녀 유무, 교육 수준, 소득 수준, 주택 소유 여부, 주관적 건강상태와 조절 변인인 성별 그리고 독립 변인인 가족 및 친구 관계를 투입하여 삶 만족도에 미치는 영향을 검증하였다. 모형 1의 회귀모형은 통계적으로 유의하였으며(F=60.188, p<.001), 회귀모형의 설명력은 29.6%로 나타났다. 한편 Durbin-Watson 통계량은 1.685로 2에 근사한 값을 보여 잔차의 독립성 가정에 문제가 없는 것으로 평가되었고, 분산팽창지수(VIF)도 모두 10미만으로 작게 나타나 다중공선성 문제도 없는 것으로 판단되었다.

회귀계수의 유의성 검증 결과, 모형 1에서 통제 변인 중 교육 수준 중졸(B=.083, p<.05), 고졸(B=.177, p<.001), 대졸 이상(B=.252, p<.01), 소득 수준(B=.070, p<.001), 주택 소유 여부(B=.180, p<.001), 주관적 건강상태(B=.320, p<.001)와 종속 변인인 삶 만족도의 관계가 유의하였다. 즉, 초졸 이하 집단에 비해 중졸, 고졸, 대졸 이상 집단의 삶 만족도가 높았고, 소득 수준이 높을수록, 주택을 소유한 경우가 그렇지 않은 경우보다, 자신이 건강하다고 느낄수록 삶 만족도가 높은 것으로 나타났다. 조절 변인인 성별과 삶 만족도는 유의한 관계가 나타나지 않았다. 독립 변인인 가족 및 친구관계(B=.093, p<.001)와 종속 변인인 삶 만족도의 관계가 유의한 것으로 나타났으며, 이는 가족 및 친구와의 왕래 빈도가 증가할수록 삶 만족도 수준이 높아짐을 의미한다.

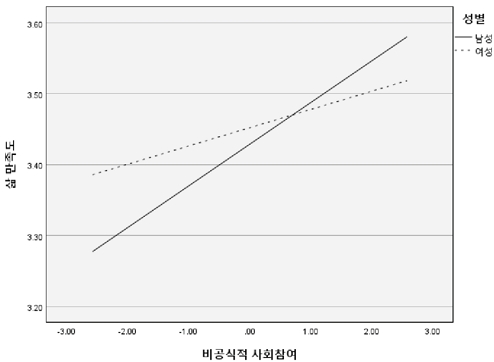

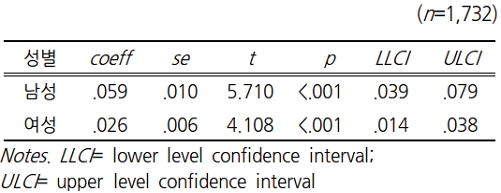

3. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계에서 성별의 조절효과

자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계에서 성별의 조절효과를 탐색하기 위해 위계적 중다회귀분석을 수행하였으며, 분석 결과는 <표 2>의 모형 2와 같다. 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계에서 성별의 조절효과는 부적(-)으로 유의한 것으로 나타났다(B=-.033, p<.01). 남성 노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 단순 기울기는 .059(p<.001), 여성 노인은 .026(p<.001)로 가족 및 친구와의 왕래 빈도가 한 단계 증가할 수록 삶 만족도 수준이 증가하는 기울기가 남성 노인이 더 가파른 것을 알 수 있다. 즉, 여성 노인보다 남성 노인에게서 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 관계가 더 큰 관련성을 보인다고 할 수 있겠다(<표 3>, <그림 1>).

4. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계

자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계를 탐색하기 위해 위계적 로지스틱 회귀분석을 수행하였으며, 분석 결과는 <표 4>과 같다. 모형1에서 보는 바와 같이 통제 변인인 연령, 지역, 결혼 여부, 자녀 유무, 교육 수준, 소득 수준, 주택 소유 여부, 주관적 건강상태와 조절 변인인 성별 그리고 독립 변인인 가족 및 친구 관계를 투입하여 우울 증상에 미치는 영향을 검증하였다.

회귀모형은 통계적으로 유의하였으며(Hosmer & Lemenshow χ²=10.376, p=.240), 회귀모형의 설명력은 약 15.3%로 나타났다. 회귀계수의 유의성 검증 결과, 통제 변인 중 교육 수준 고졸(OR=0.585, p<.05), 소득 수준(OR=0.748, p<.05), 주관적 건강상태(OR=0.435, p<.001)와 종속 변인인 우울 증상의 관계가 유의한 것으로 나타났다. 즉, 고졸 집단이 초졸 이하 집단에 비해 주요우울증 군일 가능성이 약 41.5% 낮으며(약 0.585배), 소득 수준과 주관적 건강상태가 한 단계 증가할수록 주요우울증 군일 가능성은 각각 25.2%(0.748배), 56.5%(0.435배) 낮아지는 것으로 나타났다. 조절 변인인 성별과 우울 증상과의 유의한 관계는 나타나지 않았다. 독립 변인인 가족 및 친구 관계와 우울 증상과의 관계는 유의한 것으로 나타났다(OR=0.751, p<.001). 즉, 가족 및 친구와의 왕래 빈도가 한 단계 증가할수록 주요우울증 군일 가능성은 24.9%(0.751배) 낮아지는 것을 알 수 있다.

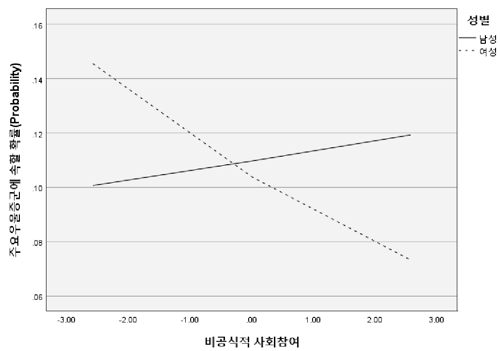

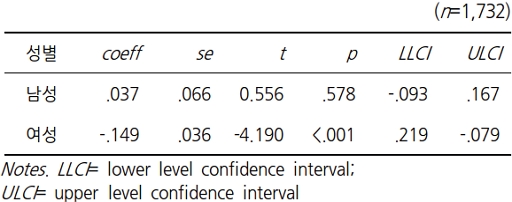

5. 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과

자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과를 탐색하기 위해 위계적 로지스틱 회귀분석을 수행하였으며, 분석 결과는 <표 4>의 모형 2와 같다. 회귀모형은 통계적으로 유의하였으며(Hosmer & Lemenshow χ²=13.556, p=.094), 회귀모형의 설명력은 약 16%로 나타났다. 회귀계수의 유의성 검증 결과, 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과는 유의한 것으로 나타났다(OR=0.830, p<.05). 이는 가족 및 친구와의 왕래 빈도가 증가할수록 주요우울증 군일 가능성이 낮아지는데, 이러한 관계가 성별에 따라 다르게 나타남을 의미한다. 즉, 가족 및 친구 관계가 주요우울증군일 가능성에 미치는 부적인 영향을 여성 노인이 더욱 증가시키는 것으로 해석할 수 있다.

성별의 조절효과에 대한 보다 상세한 해석을 위해 Process Macro Model 1을 활용하여 단순 기울기 검증과 그래프 작성을 수행한 결과는 <표 5>와 <그림 2>와 같다. 즉, 여성 노인의 경우 가족, 친구와의 왕래 빈도가 높아질수록 주요우울증 군일 가능성이 유의하게 감소하였으며 이는 통계적으로 유의하였다. 즉, 여성 노인의 경우, 가족 및 친구와의 왕래를 평균 수준으로 할 경우 주요우울증 군에 속할 확률이 약 10%, 평균 이하 수준으로 참여할 경우(M-1SD) 주요우울증 군에 속할 확률이 약 15%, 평균 이상 수준으로 참여할 경우(M+1SD) 주요우울증 군에 속할 확률이 약 7%정도이다. 반면, 남성 노인의 경우 가족 및 친구와의 왕래 빈도가 높아질 수록 주요우울증 군에 속할 확률이 증가하였으나, 이는 통계적으로 유의하지 않았다. 즉, 여성 노인의 가족 및 친구와의 왕래 빈도의 증가는 주요우울증 군일 가능성을 낮추는 예측 요인이나, 남성 노인의 가족 및 친구와의 왕래 빈도는 우울 증상의 유의미한 예측 요인이 아니다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 최근 사회적 비중과 중요성이 증가하고 있음에도 그동안 연구가 미흡했던, 자발적으로 독거를 선택한 노인 집단을 대상으로 이들의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도, 우울 증상의 연관성을 살펴보고 이 관계에서 성별 차이가 있는지 검증하고자 하였다. 본 연구를 통해 얻은 결과들을 요약하고 이에 대해 논의하면 다음과 같다.

첫째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계는 삶 만족도와 정적으로 유의한 관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 자발적 독거노인이 가족 및 친구와의 왕래를 빈번하게 할수록 이들의 삶 만족도 수준이 높아짐을 의미한다. 이는 노년학에서 오랫동안 검증되어 온 Rowe와 Kahn의 성공적 노화 이론(1998)과 Havighurst의 활동이론(Activity Theory)을 지지하는 결과이다. 또한 친구, 이웃과 만나는 횟수가 잦을수록 삶 만족도가 높아진다는 연구(박기남, 2004), 비동거 자녀, 친척 뿐 아니라 이웃, 친구와의 교류가 독거노인의 삶 만족도에 긍정적 영향을 미친다는 연구(Walker & Hiller, 2007; 조성희, 유용식, 2016)등과 일치한다. 본 연구 대상인 자발적 독거노인은 비록 건강한 신체, 경제적 자원 및 개인 생활 향유에 대한 욕구로 독립적인 삶을 선택했지만 여전히 비동거 자녀나 형제·자매, 친구·이웃과의 빈번한 왕래를 통해 삶에 대한 긍정적 평가를 하는 것을 알 수 있다.

둘째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도와의 관계에서 성별의 조절효과가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 정적인 관계에 남성 독거노인과 여성 독거노인의 차이가 있다는 것이며, 구체적으로 남성 독거노인의 가족 및 친구 관계와 삶 만족도와의 정적인 관련성이 여성 독거노인보다 큰 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 남성 독거노인의 자녀와의 관계 수준이 높을 경우 삶 만족도에 미치는 긍정적인 영향이 여성 독거 노인보다 더 크다는 선행 연구(석재은, 장은진, 2016), 자녀의 존재와 자녀와의 접촉이 삶의 만족에 미치는 영향이 남성 독거노인에게는 유의하나, 여성 독거노인에게는 유의한 요인이 아니라는 연구 결과(Gaymu & Springer, 2010)와 일치한다. 이는 생애 주기 관점에서 남성 노인의 사회적 관계 자원을 통해 이해해 볼 수 있다. 남성 노인은 은퇴 이전에는 주로 경제 활동 중심으로 사회 참여를 해왔고, 여성 노인에 비해 상대적으로 가족이나 친척, 친구와의 상호작용이 미흡하였다. 이러한 남성 노인이 은퇴나 사별 등의 이유로 독거 상태가 되면, 여성 노인에 비해 관계 자원 수준은 더욱 낮아지며, 자녀 관계나 친밀성에 기반한 사회적 관계가 삶 만족에 매우 중요한 요인이 될 수 있음을 시사한다(석재은, 장은진, 2016). 또한, 여성 노인의 가족 및 친구 관계의 의미에 대해서도 생각해 볼 필요가 있다. 여성 노인은 성장기에는 집안의 생계 보조자로서 가사와 돌봄 노동을 하며 교육에서 배제되었고 결혼기에는 불평등한 부부 관계를 시대 탓으로 합리화하였으며 노년기에는 자신도 돌봄을 받아야 함에도 불구하고 돌봄이나 가사 노동을 제공하는 역할을 해왔다(이현주, 2015). 이처럼 여성 노인은 생애 과정을 통해 형성한 ‘돌봄자’로서의 정체성을 노년기에도 일정 부분 유지하며 이를 당연한 것으로 인식해 왔다(최인희, 2012). 본 연구에서 가족 및 친구 관계 중 하나로 정의한 비동거 자녀와의 왕래가 손자녀 돌봄이나 가사 일과 같은 역할을 수행하는 의미를 가지거나, 건강하지 못한 가족이나 친구의 돌봄이 수반되는 왕래의 의미를 가질 수 있다. 이러한 역할을 수행하기 위한 혹은 역할을 수반하는 의미의 왕래가 자발적이라기 보다 세대 관계나 성 역할에 의한 의무감에 의한 것이라면 가족 및 친구 관계와 삶 만족도의 정적인 연관성을 약화시키는 요인이 될 수 있을 것이다.

셋째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계는 우울 증상과 부적으로 유의한 관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 자발적 독거노인이 가족 및 친구와 왕래를 빈번하게 할수록 주요 우울증 군일 가능성이 유의하게 감소한다는 연구 결과를 도출하였다. 이러한 연구 결과는 노인의 친숙한 사람과의 교류가 우울 증상에 대한 보호 요인이 될 수 있음을 증거하는 다양한 연구 결과들(김영범, 2015; 김은정, 민주홍, 2022; 민주홍, 최희정, 2015; 손정연, 한경혜, 2012; 신창환, 2010; 이지현, 한경혜, 2012)과 일치한다. 특히 친숙한 사람들과의 관계가 견고할수록 이들로부터 지각된 도구적 도움을 기대할 수 있고(Thoits, 2011; Park et al., 2018), 이러한 도움은 우울 증상이 발생할 수 있는 스트레스 요인에 대한 완충 역할이 될 수 있기 때문이라는 점(Blazer, 2005)을 지지한다. 비록 스스로의 선택으로 혼자 살게 된 노인이더라도 이들은 여전히 부부나 자녀 동거 노인보다 관계 자원이 다양하지 않고 사회적 지지 자원에 한계가 있기에(안경숙, 2005; 정경희 외, 2014), 사회적, 정서적 고립감을 경험할 가능성이 높다. 따라서 이들이 비동거 자녀, 형제·자매, 친구·이웃과의 빈번한 왕래를 통해 노년기 심각한 사회적 문제가 되고 있는 노인 우울증 발생 가능성을 낮출 수 있다.

넷째, 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 관계에서 성별의 조절효과가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 부적인 관계에 남성 독거노인과 여성 독거노인의 차이가 있다는 것이며, 구체적으로 가족 및 친구 관계와 우울 증상의 부적인 연관성이 여성 독거노인에게만 유의한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 친밀한 친구와의 접촉이 여성 노인의 우울 증상을 낮추는 주요 요인이지만, 남성 노인에게는 영향을 주지 않는 것으로 나타난 연구결과(Antonucci et al., 2001)와 일치하는 결과이다. 이는 성 역할 사회화와 스트레스 대처 방식의 성 차로 인해 여성 노인의 가족 및 친구 관계가 남성 노인보다 크다는 선행 연구의 시사점과 연결 지어 생각해 볼 수 있다(Antonucci & Akiyama, 1997). 특정 과업 모델(Litwak, 1985)에 따르면 노인들은 정서적, 도구적, 사회적 지지 등이 필요할 때 자신이 직면한 특정한 어려움에 더 적절하고 유용한 도움을 줄 수 있는 사회관계망을 선택한다. 특히 우울이라는 스트레스 상황이 발생했을 때 여성 노인의 가족 및 친구 관계가 더 활성화된다는 연구 결과(민주홍, 최희정, 2015)와 같이, 여성 노인은 우울이라는 스트레스 상황이 발생했을 때 그들이 가지고 있는 가족 및 친구 관계를 더욱 활성화 시켜 대처할 가능성이 크다. 또한, 친밀한 사회적 관계가 주로 동성으로 이루어진다는 점도 생각해볼 수 있다(민주홍, 최희정, 2015). 여성 노인은 우울이라는 스트레스 상황에서 지지를 구하는 데 익숙하고 비슷한 처지에 있는 동성의 사회적 관계로부터 비슷한 공감과 지지를 구할 수 있을 가능성이 크다는 점도 본 연구 결과의 해석을 가능하게 한다. 이에 더하여, 남성과 여성의 관계의 특징과 기능의 차이에서도 이유를 찾아볼 수 있는데, 여성의 친구 관계는 마주 보는 형식으로서 타인에 대한 관심과 지지, 공감과 자기 노출을 많이 하며, 남성의 친구 관계는 곁에 서는 형식으로 정서적 교류뷰다는 공동 활동에 참여하는 하는 것을 많이 하는 것으로 나타났다(Parker & de Vries, 1993; Wright, 1982). 국내 연구에서도 남성 노인의 친밀한 사회적 관계는 정서적 지지나 의사소통을 통한 공감의 기능 보다 주로 지적 교류의 기능을 하는 것으로 나타났다(남석인, 2008). 이와 비슷한 맥락으로 이지현과 한경혜(2012)의 연구 결과에 따르면, 남성 노인의 행복감에 유의한 긍정적 영향을 주는 친구 관계망의 특성은 ‘경청자’와 ‘교제’의 기능보다는 자신을 성장시켜주고 사고방식에 자극을 주는 ‘사회적 자극’의 기능이었는데, 이는 남성 노인은 정서적이고 친밀한 관계보다 공적인 사회 생활을 중요하게 생각하며, 친구 관계에서 기대하는 가치에도 반영되는 것으로 해석할 수 있다. 즉, 남성 노인과 여성 노인이 가족 및 친구 관계에서 즐기는 활동이나 기대하는 가치가 다른 것으로 볼 수 있는 것이다. 이러한 선행 연구들을 통해 경청과 공감, 정서적 지지의 성격을 가지는 여성 노인의 가족 및 친구 관계는 우울 증상을 완화하는 역할을 할 수 있지만, 정서적 교류보다는 지적 교류, 사회적 자극의 성격을 가지는 남성 노인의 가족 및 친구 관계는 우울 증상과 관련이 없음을 이해할 수 있다.

이러한 결과를 바탕으로, 자발적 독거노인의 삶 만족도를 증진시키고 우울 증상을 완화하기 위해 보다 실질적인 정책과 개입의 필요성이 제기된다. 즉, 노인 단독 가구가 노년기의 보편적인 거주 형태가 된 시점에서, 더 이상 독거 노인 모두를 동일한 성격을 가진 집단으로 보는 것은 무리가 있다. 따라서 그동안 주로 취약 독거노인을 대상으로 한 기본적인 일상 생활 지원이나 생활교육 지원 서비스 외에, 경제적, 신체적, 사회적 안정성을 기반으로 독립적인 생활을 추구하는 자발적 독거노인을 위한 보다 차별적이고 실질적인 정책과 개입이 필요할 것이다. 현재 독거노인을 대상으로 한 프로그램으로는 보건복지부 산하 독거노인 종합지원센터의 노인 맞춤 돌봄 서비스와 사랑 잇기 사업 등이 있다. 그러나 이러한 프로그램은 특히 취약 독거노인의 고독사 방지와 안전 확인을 주 목적으로 하고 있으며, 서비스 대상자도 국민 기초 생활 수급자, 차상위 계층, 기초 연금 수급자로 제한하고 있다. 따라서 서비스 수급 대상자 선정을 위한 사회, 경제적 기준을 완화하여 자발적 독거노인을 포괄할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 또한 이들에게는 취약 독거노인에게 제공해 왔던 일상생활 지원이나 생활교육 지원과는 차별적인 서비스 제공이 필요하며, 현재 시행하고 있는 사회 관계 향상 프로그램1)과 같은 사회참여 서비스를 확대 시행하여 이들의 삶 만족도 증진과 우울 증상 완화를 도모할 수 있을 것이다.

또한, 자발적 독거노인의 사회적 관계망을 확대하기 위한 보다 구체적인 개입 방법이 필요하다. 현재 보건복지부와 각 지자체를 중심으로 독거노인 친구 만들기 프로그램2)이 시행되고 있다. 이는 자발적 독거노인의 사회관계망을 확장시켜 이들의 삶 만족도 증진, 우울 증상의 예방과 완화에 기여할 수 있는 바, 프로그램을 확대 시행하는 것도 고려해볼 수 있겠다. 지역 사회 내 노인복지관을 통해 인근에 거주하는 주변 이웃과 접촉할 수 있는 기회를 제공하고 정서적 지지를 주고 받을 수 있도록 지원하는 것도 고려해볼 수 있다. 또한, 다양한 세대 갈등이나 고부 갈등 등의 문제를 해결하기 위해 서로의 경직된 사고방식이나 가치관에서 벗어나 유연한 사고를 하도록 돕고 부모 자녀 간 원활한 의사소통을 돕는 가족상담을 통해 자발적 독거노인이 비동거 자녀와 정서적 지지를 주고 받을 수 있도록 하는 것도 생각해 볼 수 있겠다.

마지막으로, 자발적 독거노인의 성별에 따라 차별적인 사회적 관계에 대한 정보를 제공하고 경험하게 할 필요가 있다. 본 연구에서 남성 독거노인의 가족 및 친구 관계는 이들의 삶 만족도를 증가시키는 중요한 예측 요인이 될 수 있음을 밝혔다. 따라서 이들이 경제 활동을 하느라 소홀할 수 밖에 없었던 비동거 자녀, 형제·자매, 친구·이웃과의 빈번한 왕래와 교류를 통해 은퇴나 사별 후 겪게 되는 역할 상실에 대처하고 삶 만족도를 높일 수 있도록 지원해야 한다. 또한, 여성 독거노인은 가족 및 친구 관계를 통해 노년기 빈번한 정신 건강 문제로 지적되고 있는 우울 증상을 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 이들이 비록 스스로 혼자 살기를 선택했으나 여전히 정서적 고립감과 소외감을 느낄 가능성이 크다. 따라서 이들의 우울 증상을 완화하고 예방하기 위해 비동거 자녀, 형제·자매, 친구·이웃과의 상호작용을 통해 경청, 공감과 위로와 같은 정서적 지지를 받을 수 있도록 할 필요가 있다. 즉, 자발적 독거노인을 위한 상담이나 교육 현장에서 남성 노인에게는 삶 만족도를 높이고 여성 독거노인에게는 우울 증상을 예방하고 완화하는 것과 같이 개입의 목표를 차별화하여, 보다 실질적이고 효율적인 정보를 제공하고 자원을 연계하는 방안이 필요하겠다.

본 연구는 그동안 연구가 미흡했던 자발적 독거노인에 주목했다는 점에서 의의가 있으나 다음과 같은 한계가 있다.

첫째, 본 연구에서는 자발적 독거노인을 연구 대상으로 선정하기 위해 2020 노인 실태조사의 “혼자 사는 이유”에 대한 응답을 기준으로 구분하였다. 앞서 살펴본 노인들의 거주 형태를 결정하게 하는 요인들(유성호, 1996; 이가옥 등, 1994; 정경희, 2002; Goldscheider & Goldscheider, 1989; Lawton, 1980, 1981, 1982; Soldo et al, 1984; Spear et al, 1991; Wolf & Soldo, 1988) 중에는 ‘주택 소유 여부’나 ‘자녀·친구·이웃의 유무, 이들과의 지리적 근접성’ 등이 있었으나 조사의 응답 항목에는 반영되지 않았다. 또한 ‘기타’로 답변한 응답은 결측치로 처리하여 다양한 정보 획득이 어려웠다. 따라서 후속 연구에서 자발적 독거노인을 구분하기 위한 추가적인 정보의 습득과 이를 바탕으로 한, 보다 구체적인 도구를 사용한다면 자발적 독거노인 연구의 확장에 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

둘째, 본 연구에서는 사회참여 수준을 측정함에 있어 사회관계망의 구조적 측면인 왕래 횟수와 같은 빈도 지표를 사용하였다. 그러나 데이터의 한계로 인해 왕래를 통해 교환되는 사회적 지지와 관계의 질, 관계의 만족도와 같은 사회 관계망의 기능적 측면을 고려하지 못하였다는 한계가 있다. 특히 노인과 성인 자녀와의 왕래는 손자녀 돌봄이나 가사 일과 같은 세대 관계나 성 역할에 기반한 의무감에 의해 이루어지는 경우가 많고(이현주, 2015; 최인희, 2012), 또한 이들의 관계 내에서 친밀감과 갈등이 혼재되어 있는 양가 감정을 가질 확률이 높다(Lüscher & Pillemer, 1998). 따라서 가족 및 친구 관계를 보다 명확히 파악하기 위해 자녀 관계 만족도나 친구 관계 만족도, 교환되는 사회적 지지와 같은 사회적 관계의 질적인 측면이 고려되어야 하겠다.

셋째, 본 연구는 2020 노인실태조사를 사용한 횡단 연구이며, 횡단 데이터를 이용한 검증은 독립 변수와 종속 변수 간의 인과관계를 설명하기에 한계가 있다. 후속 연구에서 패널 데이터를 사용하여 여러 시점에 걸친 변화를 탐색하는 종단 연구를 실시한다면 자발적 독거노인의 가족 및 친구 관계가 이들의 삶 만족도와 우울 증상에 어떤 영향을 미치는지에 대한 명확한 인과관계를 밝힐 수 있을 것이다.

넷째, 본 연구는 COVID-19의 상황에서 수집된 자료를 분석하였기에 주요 변인들(예. 가족 및 친구와의 왕래 빈도, 삶 만족도, 우울증상)의 양상에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 이에 본 연구 결과 해석에 유의할 필요가 있다.

이러한 한계점에도 불구하고 본 연구는 노인 1인 가구의 급격한 증가 추세의 이유 중 하나로 노인들의 거주 형태와 돌봄과 같은 가족의 의무에 대한 인식의 변화가 있음에 주목하고, 독거노인의 거주 형태를 결정하게 된 동기를 탐색함으로서 자발적 독거노인이라는, 그동안 상대적으로 연구가 미흡했던 새로운 집단을 대상으로 하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 지금까지 독거노인에 관한 연구가 독거의 결과로서 노인에게 미치는 영향이나 독거노인의 인구 사회학적, 사회 관계적 특성을 단편적으로 살펴봄으로써 주로 경제, 사회, 신체적으로 취약한 집단이라는 관점에서 이루어졌으나, 이들이 거주 형태를 결정하게 된 동기를 살펴봄으로써 오히려 가용할 자원과 개인 생활 향유의 욕구가 있을 수 있는 집단이라는 새로운 관점을 제시하였다.

또한, 본 연구는 개인의 삶에 대한 평가로 긍정적 차원인 삶 만족도와 부정적 차원인 우울 증상을 모두 측정하였다는 점에서 의의가 있다. 우울 증상, 고독감과 같은 부정적 지표와 행복감, 생활 만족도와 같은 긍정적 지표가 정신 건강 상 상이한 영역을 구성한다는 지적이 있음에도 불구하고, 기존 연구들은 이들 중 하나의 지표 만을 측정해 왔다(한경혜, 홍진국, 2000). 그러나 본 연구에서는 두 가지 상반된 지표를 모두 사용하여, 자발적 독거노인의 친밀한 관계에 기반한 상호작용이 이들의 삶 만족도 증진 뿐 아니라, 우울 증상 완화에도 기여할 수 있는 가능성이 있음을 확인하였다.

끝으로, 본 연구에서는 생애 주기 관점(Life Course Perspective)에 따라 남녀 노인의 사회적 관계 자원과 성 역할 사회화 과정에 차이가 있음에 주목하여, 자발적 독거노인을 단순히 한 집단으로 보는 것이 아니라 남성 독거노인과 여성 독거노인을 나누어 각 집단에게 의미있는 사회적 관계와 개입방안의 근거를 마련하였다는 점에서 의의가 있다.

Acknowledgments

이 논문은 제 1 저자의 석사 학위 논문 중 일부로, 2024 가정과 삶의 질 학회 추계 학술대회에서 발표된 포스터를 수정·보완한 것임.

Notes

References

- 강상경, 전해숙(2012). 중·고령자 우울증 개선 관련 요인에 대한 탐색적 연구 : 고령자 패널 1, 2차 데이터를 사용하여. 정신보건과 사회사업, 40(3), 145-174.

- 권오균(2014). 독거노인 자살시도 영향요인에 관한 연구. 가정과삶의질연구, 32(5), 207-219.

- 권현수(2009). 노인의 사회참여가 삶의 만족도에 미치는 영향 : 우울, 주관적 건강상태의 매개효과를 중심으로. 한국생활과학회지, 18(5), 995-1008.

- 김경혜(1998). 노인들의 동거형태 결정요인에 관한 연구 : 서울시 거주 노인을 중심으로. 한국노년학, 18(1), 107-122.

-

김여진, 임연옥(2015). 한국 노인 주관적 안녕감의 성별 차이 메타분석. 한국콘텐츠학회논문지, 15(9), 195-209.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2015.15.09.195]

- 김영범(2015). 사회활동과 우울의 관계에 대한 일 연구. 지역사회학, 16(1), 213-237.

- 김영범, 박준식(2004). 한국 노인의 가족관계망과 삶의 만족도 : 서울 지역 노인을 중심으로. 한국노년학, 24(1), 169-185.

- 김예성, 하웅용(2015). 독거노인의 생산적 여가 활동 참여에 따른 신체적 정신적 건강과 자살 생각에 관한 연구: 서울 지역 저소득 독거노인들을 대상으로. 보건사회연구, 35(4), 344-374.

- 김오남(2003). 농촌 노인의 건강수준, 사회적 지지와 우울에 관한 연구. 한국가족복지학, 8(2), 5-22.

-

김은정, 민주홍(2022). 배우자 유무에 따른 노인의 사회참여 유형과 우울감 간의 관계에 대한 연구. 보건사회연구, 42(3), 172-189.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2022.42.3.172]

- 김태현, 한은주(2004). 독거노인의 자아존중감, 스트레스, 사회적 지원 경험 유무에 따른 심리적 복지감. 한국가족관계학회지, 9(3), 81-106.

-

김혜령(2014). 남녀 독거노인들의 우울 위험요인 비교연구. 대한보건연구, 40(1), 13-27.

[https://doi.org/10.22900/kphr.2014.40.1.002]

- 김희년, 서홍란(2010). 자기효능감이 요보호독거노인의 우울 수준에 미치는 영향에 관한 연구. 노인복지연구, 0(48), 59-82.

-

남기민, 박현주(2010). 노인의 종교 활동과 사회 활동 참여가 삶의 만족도에 미치는 영향 : 우울과 죽음불안의 매개효과를 중심으로. 노인복지연구, 49(0), 405-427.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw..49.201009.405]

- 남석인(2008). 남성 노인의 차별 경험이 노인인식 및 노년기 태도에 미치는 영향에 관한 연구: 가족기능과 동년배관계의 매개효과 검증. 한국노년학, 28(4), 1297-1315.

- 남일성(2018). 노인 독거와 자살생각 경로분석 : 사회참여와 좌절된 소속감의 간접효과 설명. 사회과학연구, 29(2), 211-226.

- 노병일, 모선희(2007). 사회적 지지의 수준과 차원이 노인 우울에 미치는 영향. 한국노년학, 27(1), 53-69.

- 문지현, 김다혜(2018). 독거노인의 삶의 만족도 영향요인 탐색 연구. 한국콘텐츠학회논문지, 18(1), 44-54.

-

민주홍, 최희정(2015). 배우자 사별과 우울감과의 관계에 있어 사회참여의 매개효과: 성차를 중심으로. 한국가정관리학회지, 33(4), 67-82.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2015.33.4.67]

- 박기남(2004). 노년기 삶의 만족도의 성별 차이. 한국노년학, 24(3), 13-29.

- 박명화, 하정철, 신임희, 김한곤, 이신영, 조준행, 김혜령, 김은주, 김정선, 이재모, 김은정, 임영미, 홍귀령, 송준아(2009). 2008년도 노인실태조사 기초분석보고서. 서울: 보건복지가족부.

- 보건복지부(2020). 2020 노인실태조사. 세종 : 보건복지부.

- 보건복지부(2022). 2022 자살예방백서. 세종 : 보건복지부.

- 서경현, 김영숙(2003). 독거노인에 대한 사회지원과 정신건강에 관한 탐색. 노인복지연구, 21, 7-26.

-

석재은, 장은진(2016). 여성독거노인과 남성독거노인의 관계자원이 삶의 만족도에 미치는 영향. 노인복지연구, 71(2), 321-349.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw.71.2.201606.321]

- 손정연, 한경혜(2012). 노년기 여성의 결혼지위와 건강에 관한 종단 연구. 한국인구학, 35(1), 211-238.

- 신창환(2010). 삶의 특성이 노인 우울에 미치는 영향에 관한 연구: 삶의 만족도의 매개효과를 중심으로. 한국노년학, 30(2). 453-469.

- 안경숙(2005). 노인 부부가구, 노인 독신 가구의 사회적지지가 삶의 질에 미치는 요인에 관한 연구. 한국노년학, 25(1), 1-20.

- 오영희, 석재은, 권중돈, 김정석, 박영란, 임정기(2005). 노인의 삶의 질 향상을 위한 정책 방안 연구: 여성, 농어촌 독거노인의 생활 실태를 중심으로. 세종 : 한국보건사회연구원.

- 원영희(1996). 한국 노인의 거주 형태에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 가족학 논집, 8, 77-89.

- 유성호(1996). 노인과 성인 자녀의 별거를 결정하는 변인: 그 이론적 탐색. 한국노년학, 16(1), 51-68.

- 유성호(2000). 노인과 성인 자녀의 별거를 결정하는 변인: 그 이론적 탐색 2. 노인복지연구, 8, 169-185.

- 윤정애, 강지수, 배명진, 이나영, 이채민, 전우진(2016). 독거노인과 비독거노인의 심리적 안녕감과 자아존중감 및 생활만족도의 비교. 대한고령친화산업학회지, 8(2), 63-69.

- 이가옥, 권중돈, 권선진, 안혜영, 정윤자(1989). 노인 가구의 구조적 특성에 관한 연구. 서울 : 한국인구보건연구원.

- 이가옥, 서미경, 고경환, 박종돈(1994). 노인 생활실태 분석 및 정책과제. 세종 : 한국보건사회연구원.

- 이가옥, 서미경, 김정석(1994). 취약 계층 노인의 부양 실태 비교분석. 보건사회연구, 14(2), 3-19.

- 이금재, 박혜숙(2006). 재가 도시 노인의 주관적 건강상태 우울, 일상생활수행능력에 관한 연구. 여성건강간호학회지, 12(3), 221-230.

- 이민아, 김지범, 강정한(2011). 동거형태와 한국노인의 삶의 질 만족도 : 자녀와의 관계 만족도가 갖는 매개효과. 보건과 사회과학, 29(0), 41-67.

- 이성찬, 김원형, 장성만, 김병수, 이동우, 배재남, 조맹제(2013). 지역사회노인군에서 단축형 노인우울척도의 사용. 노인정신의학, 17(1), 36-42.

-

이승현, 이규호(2021). 사회참여 영역과 성별에 따른 독거노인의 우울감. 한국콘텐츠학회, 21(12), 607-620.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2021.21.12.607]

- 이신영(2011). 독거노인의 우울 수준과 영향 요인에 관한 연구. 한국사회과학연구, 30(1), 181-202.

-

이신영, 김은정(2012). 독거노인의 친구·이웃과의 사회적 지원과 우울 성향. 노인복지연구, 0(56), 137-164.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw..56.201206.137]

- 이윤경, 김세진, 황남희, 임정미, 주보혜, 남궁은하, 이선희, 정경희, 강은나, 김경래(2020). 2020년도 노인실태조사 정책보고서. 서울 : 한국보건사회연구원.

-

이지현, 한경혜(2012). 예비 노인의 친구관계망 특성이 행복감에 미치는 영향 : 성별 차이를 중심으로. 보건사회연구, 32(2), 170-205.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2012.32.2.170]

-

이현주(2013). 노년기 우울의 종단적 변화: 연령집단별 차이와 위험요인. 노인복지연구, 0(61), 291-318.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw..61.201309.291]

-

이현주(2015). 여성노인의 가사, 돌봄 노동의 젠더 불평등에 관한 연구. 여성학연구, 25(3), 141-177.

[https://doi.org/10.22772/pnujws.25.3.201510.141]

- 장덕희, 이경은(2013). 독거노인의 유사 가족 관계와 우울에 관한 연구. 한국지역사회복지학, 0(46), 229-254.

- 전명진, 문성원(2016). 노인의 삶의 만족도 결정 요인에 관한 연구 : 수도권과 비수도권 거주 노인 비교 분석. 한국지역개발학회지, 28(2), 153-171.

- 전진아(2014). 한국 성인의 성별 정신건강 수준 차이: 우울을 중심으로. 보건복지포럼, 210, 17-26.

- 정경희(2012). 노인의 가족 생활 실태와 정책과제. 보건복지포럼, 192, 6-16.

- 정경희(2015). 노인의 특성 변화와 생활현황. 보건복지포럼, 233, 6-16.

- 정순둘, 이선희(2011). 노인 삶의 만족도 변화: 전국노인생활실태 및 복지욕구조사 3개년도 (1994, 2004, 2008년) 결과 비교. 한국노년학, 31(4), 1229-1246.

- 정운영, 정세은(2011). 1인 노인 가구의 경제적 특성과 삶의 만족도 연구: 저소득 가구와 고소득 가구의 비교. 한국노년학, 31(4), 1119-1134.

- 조맹제, 배재남, 서국희, 함봉진, 김장규, 이동우, 강민희(1999). DSM-III-R 주요우울증에 대한 한국어판 Geriatric Depression Scale(GDS)의 진단적 타당성 연구. 신경정신의학, 38(1), 48-63.

- 조성희, 유용식(2016). 저소득 독거노인의 사회활동참여가삶의 만족에 미치는 영향: 고독감의 매개효과를 중심으로. 노인복지연구, 71(4), 35-59.

-

조원희, 한창근(2019). 자택 소유 및 자택 유형에 따른 노인의 삶의 만족도 변화에 관한 종단연구 : 잠재성장모형을 적용한 초기값 및 변화율의 영향을 중심으로. 사회복지정책, 46(4), 91-123.

[https://doi.org/10.15855/swp.2019.46.4.91]

-

주경희(2011). 사회참여노인의 활동수준과 삶의 질 : 성별과 연령 차이를 중심으로. 사회복지연구, 42(2), 5-39.

[https://doi.org/10.16999/kasws.2011.42.2.5]

- 채미듬(2020). 독거노인의 독거생활에 대한 자발성 여부가 우울에 미치는 영향 : 사회적 지지망의 조절효과 분석. 연세대학교 석사학위논문.

- 최용민, 이상주(2003). 사회적 지원망이 독거노인의 삶의 질에 미치는 영향. 노인복지연구, 22(0), 193-217.

- 최인희(2012). 100세 시대 대비 여성노인의 가족돌봄과 지원방안 연구. 젠더리뷰, 27(0), 74-77.

- 통계청(2023). 2023 고령자 통계. 세종 : 통계청

- 통계청(2024). 2023 국민 삶의 질 보고서. 세종 : 통계청

- 한국보건사회연구원(2017). 2017년 사회문제와 사회통합 실태조사. 서울 : 한국보건사회연구원

- 한경혜, 윤순덕(2000). 떠난 장남, 남은 장남: 생애 과정 관점에서 본 농촌 노인의 거주 유형 결정 요인. 한국사회학, 34(F), 649-669.

- 한경혜, 홍진국(2000). 세대 간 사회적 지원의 교환과 노인의 심리적 복지. 가족과 문화, 12(2), 55-80.

- 한혜경, 이유리(2009). 독거노인의 정신건강 수준과 영향요인. 한국노년학, 29(3), 805-822.

- 허준수(2004). 지역사회거주 노인들의 생활만족도에 관한 연구. 노인복지연구, 0(24), 127-151.

- 황소연, 하정화(2016). 홀로 사는 노인의 독거 생활에 대한 자발성이 우울에 미치는 영향 및 자녀 관계 만족도의 매개효과. 한국노년학, 36(1), 1-20.

- American Psychiatric Association(APA). (2015). 정신질환의 진단 및 통계 편람 제5판. (대표 역자 권준수). 서울: 학지사.

-

Antonucci, T. C., & Akiyama, H. (1987). An Examination of Sex Differences in Social Support Among Older Men and Women. Sex Roles, 17, 737-749.

[https://doi.org/10.1007/BF00287685]

-

Antonucci, T. C., Lansford, J. E., & Akiyama, H. (2001). Impact of Positive and Negative Aspects of Marital Relationships and Friendships on Well-Being of Older Adults. Applied Developmental Science, 5(2), 68-75.

[https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0502_2]

-

Berg, A. I., Hassing, L. B., McClearn, G. E., & Johansson, B. (2006). What matters for life satisfaction in the oldest-old?. Aging and Mental Health, 10(3), 257-264.

[https://doi.org/10.1080/13607860500409435]

-

Blazer, D. G. (2005). Depression and social support in late life: A clear but not obvious relationship. Aging & Mental Health, 9(6), 497–499.

[https://doi.org/10.1080/13607860500294266]

-

Bradburn, N.M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago.IL : Aldine.

[https://doi.org/10.1037/t10756-000]

-

Bryant, F. B., & Veroff, J. (1982). The structure of psychological well-being: a sociohistorical analysis. Journal of personality and social psychology, 43(4), 653.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.4.653]

- Byeon, Y. S. (2006). The level of depression and participation in leisure activities in the elderly according to gender. Journal of Korean Gerontological Nursing, 8(2), 128-135.

-

Carr, D., & Springer, K. W. (2010). Advances in families and health research in the 21st century. Journal of Marriage and Family, 72(3), 743-761.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00728.x]

- Cohen, S., & Syme, S. L. (1985). Issues in the study and application of social support. Social support and health, 3, 3-22.

-

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542]

-

Gaymu, J., & Springer, S. (2010). Living conditions and life satisfaction of older Europeans living alone:a gender and cross-country analysis. Ageing and Society, 30, 1153-1175.

[https://doi.org/10.1017/S0144686X10000231]

-

Goldscheider, F. K., & Goldscheider, C. (1989). Ethnicity and the New Family Economy, in F. K. Goldscheider and C. Goldscheider (Eds.), Ethnicity and the New Family Economy: Living Arrangements and Intergenerational Financial Flows, Boulder, CO: Westview, 185-197.

[https://doi.org/10.4324/9780429043390-11]

-

Grundy, E., van den Broek, T., & Keenan, K. (2019). Number of children, partnership status, and later-life depression in Eastern and Western Europe. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 74(2), 353-363.

[https://doi.org/10.1093/geronb/gbx050]

-

Havighurst, R. J. (1968). A Social Psychological Perspective on Aging. The Gerontologist.

[https://doi.org/10.1093/geront/8.2.67]

-

Havighurst, R. J. (1968). Personality and patterns of aging. Gerontologist, 8(1), 20-23.

[https://doi.org/10.7312/stei93738-028]

-

Hawton, A., Green, C., Dickens, A. P., Richards, S. H., Taylor, R. S., Edwards, R., ... & Campbell, J. L. (2011). The impact of social isolation on the health status and health-related quality of life of older people. Quality of Life Research, 20, 57-67.

[https://doi.org/10.1007/s11136-010-9717-2]

- Hayes, A. F. (2022). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis Third Edition A Regression-Based Approach. New York: Guilford publications.

-

Hays, J. C., & George, L. K. (2002). The Life-Course Trajectory Toward Living Alone. Research on aging, 24(3), 283-307.

[https://doi.org/10.1177/0164027502243001]

-

Holden, K.C. (1988). Poverty and living arrangements among older woman : Are changes in economic well-being underestimated?. Journal of Gerontology, 43, 22-27.

[https://doi.org/10.1093/geronj/43.1.S22]

-

Horn, E. E., Xu, Y., Beam, C. R., Turkheimer, E., & Emery, R. E. (2013). Accounting for the physical and mental health benefits of entry into marriage: A genetically informed study of selection and causation. Journal of Family Psychology, 27(1), 30-41.

[https://doi.org/10.1037/a0029803]

- Lawton. P. M. (1980). Environment and aging. California : Brooks/Cole publishing company.

-

Lawton. P. M. (1981). An ecological view of living arrangement. The Gerontologist, 21, 59-66.

[https://doi.org/10.1093/geront/21.1.59]

- Lawton, M. P. (1982). Competence, environmental press, and the adaptation of older people. Aging and the environment: Theoretical approaches, 7, 33-59.

-

Leavy, R. L. (1983). Social support and psychological disorder:A review. Journal of Community Psychology, 11(1), 3-21.

[https://doi.org/10.1002/1520-6629(198301)11:1<3::AID-JCOP2290110102>3.0.CO;2-E]

- Litwak, E. (1985). Helping the elderly: The complementary roles of informal and formal systems. New York: Guilford.

-

Lüscher, K., & Pillemer, K. (1998). Intergenerational ambivalence: A new approach to the study of parent-child relations in later life. Journal of Marriage and the Family, 60(2), 413-425.

[https://doi.org/10.2307/353858]

-

Okun, M. A., & Stock, W. A. (1987). Correlates and components of subjective well-being among the elderly. Journal of Applied Gerontology, 6(1), 95-112.

[https://doi.org/10.1177/073346488700600108]

-

Pampel, F. C. (1983). Changes in the propensity to live alone : Evidence from consecutive cross sectional surveys, 1960-1976. Demography, 20, 433-447.

[https://doi.org/10.2307/2061112]

-

Park, N. S., Jang, Y., Lee, B. S., Chiriboga, D. A., Chang, S., & Kim, S. Y. (2018). Associations of a social network typology with physical and mental health risks among older adults in South Korea. Aging & Mental Health, 22(5), 631–638.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1286456]

-

Park, S., Smith, J., & Dunkle, R. E. (2014). Social network types and well-being among South Korean older adults. Aging & mental health, 18(1), 72-80.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2013.801064]

-

Parker, S., & De Vries, B. (1993). Patterns of friendship for women and men in same and cross-sex relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 10(4), 617-626.

[https://doi.org/10.1177/02654075931040]

-

Peggy A. Thoits. (2011). Mechanisms Linking Social Ties and Support to Physical and Mental Health. Journal of Health and Social Behavior, 52(2), 145–161.

[https://doi.org/10.1177/0022146510395592]

-

Pichler, F., & Wallace, C. (2007). Patterns of Formal and Informal Social Capital in Europe. European Sociological Review, 23(4), 423-435.

[https://doi.org/10.1093/esr/jcm013]

-

Reinardy, J., & Kane, R. A. (1999). Choosing an adult foster home or a nursing home: residents' perceptions about decision making and control. Social Work, 44(6), 571-585.

[https://doi.org/10.1093/sw/44.6.571]

- Rhee, K. O. et al. (1994). Analysis of Living Status of the Korean Elderly and Policy Implications. Korea Institute for Health and Social Affairs.

- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1998). Successful aging. New York : Pantheon Books.

- Rowles, G. (1994). Evolving images of place in aging and ‘aging in place.’ In D. Shenk and A. Achenbaum (Eds.), Changing perceptions of aging and the aged, 115-125, New York: Springer Publishing.

-

Russell, D., & Taylor, J. (2009). Living alone and depressive symptoms: the influence of gender, physical disability, and social support among Hispanic and non-Hispanic older adults. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64(1), 95-104.

[https://doi.org/10.1093/geronb/gbn002]

-

Ryff, C., & Keyes, C. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology, 69(4), 719-727.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719]

-

Schuster, T.L., Kessler, R.C. & Aseltine, R.H. (1990). Supportive interactions, negative interactions, and depressed mood. American Journal of Community Psychology, 18(3), 423-438.

[https://doi.org/10.1007/BF00938116]

-

Soldo, B. J., Sharma, M., & Campbell, R.T. (1984). Determinants of the community living arrangement of older unmarried woman. Journal of Gerontology, 39, 492-498.

[https://doi.org/10.1093/geronj/39.4.492]

-

Spear, A., Jr., Avery, R., & Lawton L. (1991). Disability, residental mobility, and changes in living arrangement. Journal of Gerontology, 46, 133-142.

[https://doi.org/10.1093/geronj/46.3.S133]

-

Walker, R. B., & Hiller, J. E. (2007). Places and health: A qualitative study to explore how older women living alone perceive the social and physical dimensions of their neighbourhoods. Social science & medicine, 65(6), 1154-1165.

[https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.04.031]

-

Wolf, D. A., & Soldo, B. J. (1988). Household Composition Choices of Older Unmarried Women. Demography, 25, 387-403.

[https://doi.org/10.2307/2061539]

-

Wright, P. H. (1982). Men’s friendships, women’s friendships and the alleged inferiority of the latter. Sex roles, 8, 1-20.

[https://doi.org/10.1007/BF00287670]