잠재계층모형을 활용한 육아지원제도 이용 여부의 유형 분류: 어머니와 아버지의 영유아보육ㆍ교육의 필요성 차이

초록

이 연구에서는 출산경험이 있는 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따라 향후 실효성 있는 수요자 중심의 영유아교육보육 비용지원정책을 제공할 수 있도록 연구모델을 설계하였다. 이를 위해 한국영유아교육보육패널 1차년도 본조사 데이터에서 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부 및 영아교육보육 비용지원정책에 대한 필요성 요인을 추출하여 잠재계층분석과 독립표본 t-검정, 분산분석을 실시하였다. 그 결과 잠재계층모형분석을 통해 어머니의 육아지원제도 이용 여부는 육아지원제도 근로시간 분리 참여형(집단 1)과 육아지원제도 참여여부 혼재형(집단 2)으로 구분되었다. 아버지의 경우 기간 중심 육아지원제도 참여형(집단 1), 육아지원제도 저참여형(집단 2), 시간 중심 육아지원제도 참여형(집단 3)으로 세분화되었다. 또한 어머니의 경우 두 집단에 따라 유치원 방과후 과정 및 어린이집 연장반 지원, 초등 돌봄 지원에서 유의한 차이가 나타나 육아지원제도 근로시간 분리 참여형(집단 1)에서 필요성에 대한 요구가 더 높았지만, 영아보육료지원, 누리과정 유아학비 및 유아보육료 지원에서는 두 집단 간 유의한 차이가 나타나지 않았다. 한편 아버지의 경우 세 집단에서 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 초저출생 시대 다양한 육아지원제도에 대한 이용률을 높여야 하는 동시에 부모의 이용 유형에 대한 제도의 효과성이 다르게 나타날 수 있음을 보여주며, 부모의 육아지원제도에 대한 이용 유형은 수요자 맞춤형 정책의 개선방안을 마련하는데 실증적인 근거를 제시할 수 있다. 또한 출산경험이 있는 어머니의 경우 현금중심의 직접적인 투입 서비스로서 보육료나 학비지원보다 실질적으로 일과 육아를 병행할 수 있는 돌봄중심적인 서비스에 대한 정책을 선호함을 확인하였다. 이는 육아지원제도의 보편적 확대를 추진하기 위해 필요한 정책적 우선순위를 결정하고, 향후 국가의 장기적인 보육 및 교육에 대한 전생애적 공적 돌봄 모델을 구축하는데 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

Abstract

This study aims to provide an effective consumer-centered young children’s care and educational support policy in the future depending on whether mothers‘ and fathers’ use the child care support system. To this end, the latent class analysis and the independent sample t-test were conducted by extracting the factors necessary for the mothers’ use of the childcare support system and the cost support policy for young children’s care and educational support from the data of the first year of the Korean Infant Education and Child Care Panel. The latent class analysis revealed that mothers’ utilization of childcare support systems could be categorized into two groups: the "work-hour separated childcare support participation group" (Group 1) and the "mixed participation/non-participation group" (Group 2). For fathers, three groups were identified: the "duration-focused childcare support participation group" (Group 1), the "low childcare support participation group" (Group 2), and the "time-focused childcare support participation group" (Group 3).

For mothers, significant differences were observed between the two groups regarding the necessity for support in kindergarten after-school programs, extended daycare programs, and elementary after-school care. Group 1 (work-hour separated childcare support participation) showed a higher demand for these services. However, no significant differences were found between the two groups regarding infant care fee support, tuition subsidies under the Nuri curriculum, or childcare fee support. For fathers, no significant differences were observed among the three groups.

These findings highlight the importance of increasing the utilization rates of various childcare support systems in the era of ultra-low birth rates while acknowledging that the effectiveness of these systems may vary depending on parents' utilization types. The identified patterns in parents’ utilization of childcare support systems provide empirical evidence for improving demand-driven policies. Furthermore, it was confirmed that mothers with childbirth experience prefer policies focused on care-oriented services that enable them to balance work and childcare over direct financial support, such as childcare fees or tuition subsidies.

This suggests the need to prioritize policies that promote the universal expansion of childcare support systems, offering implications for establishing a lifelong public care model for the nation’s long-term childcare and education policies.

Keywords:

latent class model, the participation types of parenting support systems, parenting support policy, time support policy키워드:

초저출생, 잠재계층모형, 육아지원제도 이용 여부, 영아교육보육 비용지원정책, 시간지원정책I. 서론

초저출생 시대에 국가의 정책에 대한 구체적인 방안은 영유아 교육학, 인구학, 사회학, 정치학 등 다양한 분야에서 지속적으로 반영되어 왔다. 통계청(2023)에 따르면 합계 출산율은 해마다 최저치를 기록하고 있으며, 2023년 4분기에는 사상 첫 0.6명대로 추락하였다. 정부에서는 이러한 초저출생 현상의 심각성을 반전시키기 위하여 2024년 6월 19일 ‘저출생 추세 반전을 위한 대책’을 주제로 저출산고령사회위원회에서 ‘일·가정 양립’, ‘양육’, ‘주거’ 등 3대 핵심 분야에 대한 대책을 공고하며 그 심각성을 수면 위로 끌어올렸다. 이에 따라 초저출생에 대한 정책의 기반을 마련하는 국가 기관을 다양한 기관에서 ‘인구전략기획부’로 단일화하기 위해 노력 중이며, 저출생 예산에 대한 사전심의권 및 지자체 사업에 대한 사전협의권을 부여하는 등 핵심적인 컨트롤타워로 기능할 수 있도록 추진 중이다. 동시에 정부에서는 출산경험이 있는 여성의 가족을 지원하기 위해 취업유무에 따른 육아지원책의 선별적 지원제도에서 나아가 취업 유무와 관계없이 전 계층 여성의 가족을 지원할 수 있는 보편적 지원제도로 전환 중이다. 여기에는 보편적 육아정책을 실현하는 방안으로서, 무상보육 및 교육적 지원 등을 제공할 수 있도록 국가 예산을 편성하고, 가정의 소득수준이나 경제활동 참여 유무에 관계없이 모든 국민이 이용가능한 방식으로 관련 제도를 제공할 수 있는 시스템을 구축하고자 하는 방향(김동훈, 박원순, 김태우, 2022) 역시 포함된다. 구체적으로 기존 우선순위에 따른 선별적 기준을 완화하여 모든 계층의 영유아가 원하는 방식으로 다양한 육아지원정책을 제공하는데, 영유아의 돌봄 공백 해결을 위한 시간제 보육기관을 2027년까지 확대하고, 유치원과 어린이집의 일원화를 통해 입학 및 입소 시스템을 통합 운영하며 상시 입학을 허용하는 등 0세부터 국가가 책임지는 다양한 공교육 및 보육체계를 마련 중이다. 또한 기존 맞벌이, 저소득층 가구 등 신청자격에 따라 순위를 부여해왔던 방과후 교육과 돌봄의 기회를 희망하는 학생들에게 전적으로 제공하는 방향으로 2026년까지 초등학교에서 전 학년 아동이 원하면 필요한 시간 대에 늘봄학교를 이용할 수 있도록 지원 중이다(교육부, 2024).

육아지원정책은 육아 지원에 대한 개념을 반영한 국가의 정책으로, 선행연구에서는 자녀에 대한 돌봄 중심적인 차원에서 필요한 서비스를 나열한다. 즉 출산 경험이 있는 가정의 자녀를 양육할 때 필요한 비용 중심의 서비스(서문희, 이혜민, 2014)와 시간 중심의 서비스(유해미, 김아름, 김진미, 2015)를 포함한다. 이와 달리 김동훈 외(2021)는 육아지원정책을 공급하는 지원자로서 정부와 관련 정책을 이용하는 수혜자로서 가정을 구분짓는 관련 기준을 제시하기도 하였다. 이에 따라 종합적으로 육아지원정책은 비용과 시간적 서비스, 그리고 공급자와 수혜자 차원 등에서 구분하며 각 차원별 특성과 종류에 따라 초저출생 현상에 대한 향후 파급 및 기대효과 역시 서로 달라질 수 있다.

초저출생 현상에 대한 국가의 정책은 ‘저출산·고령사회기본계획’에 대한 그간의 노력에 대한 결실을 통해 엿볼 수 있다. 지난 2006년부터 시작되어 온 이 계획은 인구 감소에 따른 국가의 위기 대응 방안을 공식화하여 출산율을 제고시키기 위해 다양한 노력을 실행해 왔다. 그러나 제1차부터 제3차까지 진행된 저출산에 대한 대응정책이 인구학적 관점에서 출산율에 대한 통계적 산출 결과를 증가시키기 위한 방향으로 진행되어 육아지원정책에 대한 비용적 관점과 공급자 중심으로 편향되어 실질적인 정책의 수혜자 요구를 충족시키지 못했다(정재훈, 2023), 특히 육아지원정책을 이용하거나 이용하길 원하는 수혜자의 관점에서는 돌봄 공백 발생 시 이를 해결해 줄 수 있는 시간 지원 중심의 서비스에 대한 공적 돌봄 지원 이용을 선호하는 비율이 높아지기 시작하였다(박은정, 조미라, 윤지연, 류연규, 윤자영, 2022). 따라서 육아지원제도에 대한 향후 정책은 기존 비용 및 공급자 중심의 정책에서 시간 및 수혜자 중심에 대한 정책을 함께 마련하고 시행해야 할 필요성이 제기된다.

이에 따라 제4차 ‘저출산·고령사회기본계획’부터는 초저출생 문제에 대한 해결방안을 영유아에서 초등 학령기 아동의 돌봄 강화에 중점을 두기 시작하였고, 개인의 출산 배경 및 관련 환경까지 포함하는 방향으로 보다 시간 중심 및 수혜자 중심 육아지원정책으로 나아가고 있다. 즉 국가에서는 초저출생 인구 관리에 대한 양적 증가계획에서 나아가 개인과 가정에 대한 삶의 질을 높일 수 있는 질적 증가계획으로의 전환을 시도하며, 가족정책 중심 체계를 구축하고자 노력 중이다. 실제로 출산 배경과 관련하여 출산이란 개인과 개인의 만남을 통해 이루어지는 미시적인 현상이며 양육자가 추후 육아를 하는 과정에서 발생될 수 있는 경제적, 사회적 및 다양한 측면의 결과를 예측하여 선택하고 결정하는 요인들 간의 복잡한 관계를 바탕으로 이루어진다. 이에 따라 개인은 출산행위에서 예상되는 효용과 비용에 따라 향후 자녀 양육과정에서 발생 될 수 있는 다양한 경우의 수를 바탕으로 유리한 선택을 하게 된다. 이는 경제학적 관점의 ‘합리주의 선택이론’에 따라 해석될 수 있는 개인의 결정으로, 육아와 관련한 비용이 가구소득 대비 지출에서 그 비중이 과도하다고 생각될 때 출산을 포기하려는 의지를 설명한다. 즉 이 관점에 따르면 한국에서 초저출생 현상이 지속되는 이유는 개인이 출산을 통해 얻는 경제적인 효용보다 자녀를 양육하는 과정에서 지출되는 비용이 상대적으로 더 높다고 예측하여 출산을 포기하는 선택을 하는 것(정성호, 2009)으로 최근 우리나라에서 자녀를 양육하기 위해 소비되는 돌봄 및 교육에 대한 비용의 급속한 증가현상에 따라 출산을 기피하는 사례 등 다양한 개인의 출산 배경을 분석해 준다.

이와 더불어 초저출생을 바라보는 사회적 자본 관점은 출산과 관련된 다양한 환경 요인을 설명하는데, 경제학적 관점에서 비롯된 ‘합리주의 선택이론’ 중심의 개인주의적 인구관점에서 한 걸음 더 나아가 사회, 국가라는 틀 속에서 다양한 요인들 간의 관계가 개인의 출산의지에 대한 의사결정과정에 반영되어 후속 출산을 결정할 수 있다(김경근, 우석진, 최윤진, 2016)고 강조한다. 즉 이 관점에서는 부모의 사회적지지 자원, 직업 특성, 경제성장률이나 육아정책과 관련된 사회구조와 더불어 출산에 대한 가치관 변화 및 공동체 문화의 약화 등과 같은 사회의 전반적인 분위기 등이 후속 출산에 영향을 미칠 수 있음을 주장한다. 따라서 국가에서는 통계학적인 양적 수치나 개인의 합리적인 선택이 출산을 결정한다는 투입-산출식의 선형적인 정책보다 자녀를 믿고 맡길 수 있는 가정의 사회적지지 수준, 거주하는 지역의 돌봄 시설 수준, 그리고 부모의 직장 및 사회적 배려 정도 등을 포함하는 개인과 개인을 둘러싼 사회적 네트워크가 반영된 정책을 계획하여 실행할 수 있도록 해야 한다.

이와 더불어 육아지원제도의 수혜자 중심에서 필요한 요구를 정책에 반영하여 아동의 전생애적 발달단계에 적절한 수요자 맞춤형 가족지원 방안을 제공해야 한다. 한국은행의 초저출산 및 초고령사회에 대한 중장기 심층연구(2023)에 따르면, 우리나라 청년들의 경우 경쟁압박이 결혼 기피 현상으로 이어지게 되는데, 이러한 배경에는 출생부터 청년기까지 경험해 왔던 다양한 전생애적인 학업 및 취업 관련 개인의 스트레스가 작용하는 것으로 보고되었다. 즉 현재의 청년들에게서 나타나는 출산 기피의 원인은 현재 국가 및 사회의 고용 및 주거, 양육 불안에 따른 일시적인 현상이 아니라 이미 과거부터 축적되어 온 다양한 경쟁압박에서 비롯되어 자녀에게 되물림될 것을 걱정하고 불안해 하는 심리적인 요인이 상당하게 작용하며, 이것이 출산을 포기하려는 현상으로까지 이어지는 복합적인 경험의 연속적인 과정에서 비롯된다는 것이다. 따라서 경쟁압박을 느끼는 청년들을 비롯하여 출산가능한 부모들에게 보다 수혜자 중심 육아지원제도를 마련해주고, 이에 대한 이용기회를 보편적으로 제공해 줄 수 있어야 한다. 특히 이 보고서에서는 현재 OECD 국가 중 최하위권의 육아휴직 이용률을 보이고 있는 우리나라에서 관련 육아지원제도에 대한 이용 제한을 낮추고, 부모 및 법률혼 중심의 정상 가정 위주의 지원 체계에서 벗어나 다문화·한부모 가정 및 저소득층까지 다양한 가정 형태에 대한 제도적 수용성을 높일 수 있는 지원 체계가 마련되어질 때 합계 출산율이 약 0.2 상승될 수 있음을 강조한다(한국은행, 2023). 이러한 측면에 비추어 볼 때 국가가 향후 나아가야 할 육아지원제도는 돌봄에 대한 격차를 해소하고, 평등한 돌봄권을 실현시킬 수 있도록 추진되어야 한다.

진정성 있는 수혜자 중심의 육아지원정책을 마련하기 위해서는 생물학적으로 임신과 출산이 가능한 유일한 존재인 어머니 요인을 가장 먼저 살펴보아야 한다. 우리나라에서 어머니들은 더 이상 과거의 전통적인 성역할 중심의 자녀 양육 및 돌봄에 대한 역할을 수행하는 존재가 아니라 경제활동에 참여하며 사회적 지위를 인정받는 존재로 인식되고 있다. 이러한 역할 전환은 1997년 IMF 이후 대량실업이 발생함에 따라 여성들의 경제활동 참여율이 높아지며 시작되었는데, 대부분 아내와 어머니 역할을 유지한 채 전일제 남편을 보조하는 비정규직 혹은 시간제 일자리 형태(Cho & Lee, 2015)로서 부부간 동등한 경제활동 지위를 갖지는 못했다. 이후 여성의 교육수준, 사회적인 지위가 높아지고 맞벌이 가구형태가 보편화됨에 따라 여성들의 경제적 활동 참여율은 급격하게 증가하고 있다. 그러나 여성의 경제활동 패턴은 대부분 20대 후반부터 노동시장에서 이탈하며, 30대 후반 및 40대 후반에 가장 많은 여성인력이 유휴인력 집단을 형성하다가 40대 중반 이후 노동시장에 재진입하는 경향을 보여왔다(오은진, 2017). 즉 어머니들의 경제활동 참여율은 임신, 출산, 양육기를 거쳐 낮은 ‘M자 곡선(M-curve)1)’현상을 보이는데, 주로 30대 이후 경력이 단절되면서 일시적으로 그 추세가 하락한다. 특히 해당 시기는 개인의 전생애적 발달에서 왕성한 사회활동을 참여하는 시기로, 이는 어머니 개인뿐만 아니라 국가적으로도 큰 손실을 안겨줄 가능성이 큰 시점이다. 따라서 국가에서는 출산 여성에 대한 양육 지원을 강화하기 위해 다양한 측면에서 노력 중이다. 여기에는 출산을 위해 경력을 단절한 여성을 비롯하여 양육을 위해 전업주부로 그 역할을 수행 중인 여성, 맞벌이 가정의 여성 등 다양한 수요자를 위한 육아지원제도를 지원하고 있다. 즉 다양한 어머니의 특성과 배경에 적절한 육아지원정책을 제공하기 위해 부모의 양육비 부담을 덜어주는 것뿐만 아니라 자녀 양육중심의 지원체계를 확립하여 영유아 집중 투자 및 공교육 확대 등 기존의 출산 장려 위주 정책이 아닌 모든 세대의 삶의 질을 높일 수 있도록 패러다임의 전환을 시도 중이다(관계부처 합동, 2023). 또한 취업모의 비율이 점차 높아지는 현 MZ세대의 어머니들을 고려하여 국가 경제사회노동위원회에서는 2024년 6월 21일부터 2025년까지 일·생활 균형 위원회를 주기적으로 개최하여 주 4일 근무제 도입, 근로시간 개편, 노동 방식 개선, 일과 육아 양립 지원방안 등 다양한 장기 근로 시간 개선 방안을 검토 중이다.

그러나 이는 어디까지나 어머니가 취업을 했을 경우, 특히 임금근로자일 경우에만 적용될 수 있다. 물론 최근에는 임금근로자의 비율이 2021년 기준으로 약 61.2%로 상승 중이며, 비임금근로자의 비율은 감소하는 경향이 두드러지고 있다(박은정 외, 2022). 그러나 과거와 달리 비임금근로자의 경우 고용원이 있는 자영업자, 고용원이 없는 1인 자영업자, 무급가족종사자 등을 포함하며, 이 중 무급가족종사자의 비율은 2021년 16.0%까지 감소한 것으로 나타나(박은정 외, 2022), 불안정 노동 및 새로운 고용 형태가 증가하고 있어 취업모에 대한 기준이 점점 달라지고 있다. 이러한 경향은 여성의 경제활동 참여에 따른 육아지원제도 이용 여부의 경향성을 파악하여 일·가정 양립을 위한 정책을 제시하는 것에서 나아가 보편적인 육아지원제도에 대한 선택의 폭을 넓혀주어 어떠한 형태의 노동 및 고용 형태에서도 적용될 수 있도록 정책을 펼치고, 그에 따라 여성이 경제활동 참여를 자유롭게 선택할 수 있는 사회적인 분위기를 마련해야 할 필요성을 제기한다. 또한 학업과 양육을 병행하고 있는 여성의 경우 육아지원제도 이용을 위한 노동으로 인정받지 못하거나 지도 교수의 재량 혹은 배우자의 고용 상태에 따라 관련 제도 이용이 결정될 수 있다는 연구(서정원, 2015)에 비추어 볼 때 고학력 여성이지만 정규직으로 인정받지 못하여 육아지원제도 이용의 사각지대에 놓일 수 있다는 점 역시 향후 보편적인 제도 이용에 대한 도입이 필요함을 방증한다.

실제로 정부에서 추진하는 다양한 육아지원제도는 공급자 중심의 하향식 권장 정책으로, 자녀를 양육하는 어머니들에게 요구도는 높은 편이지만 가족 내 문화, 부모의 직장 분위기, 제도 전반에 대한 부모의 이해 등 다양한 사회적 네트워크의 영향을 반영하지 못하여(김리진, 2016), 실질적으로 관련 제도를 이용하는데 어려움이 있는 편이다. 이와 더불어 자녀 양육에 대한 성평등 관점에서 육아지원제도를 선택하고 이용하려면 가정에서 요구되는 다양한 양육 및 가사 분담에서 아버지의 참여를 높여야 할 필요성이 제기된다. 그러나 아직까지 우리나라 아버지들은 여전히 ‘일이 가정보다 우선’이라는 응답률이 높은 편이며(이현아, 김선미, 이승미, 2016), 아버지 육아휴직 등을 비롯한 육아지원제도 이용률 역시 저조한 편이다(유계숙 외, 2007). 이러한 상황이 지속될 경우 가사노동과 돌봄시간에 대한 어머니 중심적인 젠더 편향(Craig, 2006)을 일으켜 가정에서 아버지는 가족의 생계부양을 담당하고 어머니는 자녀양육을 책임지는 전통적인 성역할 태도에서 벗어나지 못할 가능성이 크다. 실제로 아버지의 경우 비전통적인 성역할 태도를 가질수록 자녀에 대한 직접적인 양육참여와 사회정서적 양육참여 정도가 높았으며(박경선, 문혁준, 2015), 어머니와 아버지 모두 비전통적인 성역할 태도를 보일수록 남편의 가사노동시간이 긴 편이었다(차성란, 1998). 특히 아버지의 주당근로시간과 정시퇴근도 등을 포함한 근무시간관련 변인과 맞벌이 여부와 같은 가족 변인을 추가하여 가사노동참여도를 파악한 연구결과(이현아 외, 2016), 근무시간 단축이나 유연근무제와 같은 육아지원제도에 대한 아버지의 참여는 가사노동시간을 늘려주었다. 따라서 자녀 양육에 대한 수요자 맞춤형 국가의 공적 돌봄체계를 구축하기 위해서는 현재 우리나라 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 전반적인 상황을 파악하여 해당 제도를 적극적으로 참여할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

이와 더불어 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따라 필요한 자녀 교육과 보육에 대한 정책의 방향성을 설정하기 위해 수요자가 실질적으로 원하는 자녀 양육을 위한 구체적인 방안을 마련해야 한다. 현재 우리나라에서는 출산 여성에게 가족친화제도의 일환으로 현금 및 현물 중심의 지원과 돌봄공백을 해결하기 위한 시간 중심의 지원정책 등 다양한 비용지원정책을 실시해 오고 있다. 먼저 현금 및 현물 중심의 지원은 국가의 직접 비용지원정책으로 출산지원금, 영아수당, 아동수당, 보육료 지원 등을 포함한다. 그러나 선행연구에서는 양육수당이 취업 여성들에게 가구 내 주양육자로 회귀시킬 수 있어 오히려 노동시장에서 성별 불평등을 심화시킬 수 있다는 점(윤미례, 김태일, 2017; 홍승아, 2011)을 지적하였다. 또한 영유아를 양육하기 위한 현금이나 현물지원은 아동의 건강과 인적자본 발달에서 주로 저소득층 가정에게 더 강력한 효과가 있다고 보고하며(Almond & Currie, 2011; Hoynes, Schanzenbach, & Almond, 2016) 맞벌이 가정의 소득수준에 따라 그 필요성이 달라질 수 있음을 시사한다. 국내에서 현금 및 현물 지원 정책을 세분화하여 2009년과 2012년 보육실태조사를 분석한 서민희와 이혜민(2014)의 연구에서는 보육료 및 교육비 지원 여부가 어머니와 아버지의 추가 출산 의사에 긍정적인 영향을 미치지 못했으며, 홍석철, 정용관, 김상신(2012)과 김정호와 홍석철(2013)의 연구에서도 현금 지원 중심의 정책은 다자녀 출산에 대한 의사결정을 유의하게 예측하지 못했다. 특히 보육료 지원만으로는 어머니의 일·가정 양립이나 출생률을 높이는 직접적인 효과가 되지 못한다는 결과(민규량, 이철희, 2020)에 비추어 볼 때 정부의 비용 중심 하향식 지원정책보다 어머니와 아버지가 요구하는 자녀 교육 및 보육에 대한 요구 등을 바탕으로 상향식 지원정책을 마련해야 한다. 더불어 자녀의 교육보육에 대한 비용지원정책은 더 이상 어머니만의 이슈가 아닌 어머니와 아버지 모두에게 해당되는 전 사회적 이슈이므로(김리진, 2016), 아버지가 인식하는 자녀의 교육보육에 대한 비용지원정책의 필요성 역시 확인해야 할 것이다.

따라서 이 연구에서는 어머니와 아버지의 육아지원제도에 대한 이용 여부를 확인하고, 그에 따른 자녀의 교육보육 비용지원정책의 필요성을 파악하고자 다음의 연구문제를 설정하였다.

- 연구문제 1. 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 잠재계층의 수는 어떠한가?

- 연구문제 2. 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 잠재계층의 각 계층별 특징은 어떠한가?

- 연구문제 3. 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부의 잠재계층에 따른 영아교육보육 비용지원정책의 필요성 차이는 어떠한가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구 대상

이 연구에서는 육아정책연구소에서 구축한 ‘한국 영유아 교육·보육 패널(K-ECEC-P)’ 자료를 활용하였다. ‘한국 영유아 교육·보육 패널(K-ECEC-P)’은 태아기부터 신생아, 영아, 유아, 아동기(초기)에 이르기까지 가정요인, 부모요인, 기관요인 등 영유아의 발달에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위한 기초자료이다. 해당 패널은 2021년과 2022년 사이 기초조사 2회를 실시한 이후로 2022년 생후 1개월 아동을 출산한 임부 2,786명에게 1차년도 본조사를 실시하였으며, 향후 2030년까지 추적 조사를 실시할 예정이다.

이 연구에서는 그 중 1차년도(2022년) 본조사의 데이터 중 어머니와 아버지를 대상으로 실시했던 자료를 활용하였다. 출산경험이 있는 총 2580명의 어머니와 1703명의 아버지가 설문조사에 참여했으며, 기본적인 배경변인에 대한 분석결과는 다음의 <표 1>에 제시된 바와 같다.

2. 연구 도구

어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 문항은 패널 데이터에 포함된 정책 특성 중 시간 지원에 대한 문항을 중심으로 구성하였다. 비록 해당 패널 데이터에서는 육아휴직, 근로시간 단축, 가족돌봄휴가, 재택근무제 등을 육아지원제도에 대한 시간지원정책으로 한정하였지만, 선행연구(김리진, 2016, 유계숙 외, 2006, 정재훈, 2023)에서는 해당 제도에 대하여 사회적 관점에 따라 어머니와 아버지를 사회적 네트워크로 연결된 ‘행위능력(Handlungspotential; potential resources)’(Braun, 2015)을 갖고 있는 주체로 가정하고, 각 주체가 일과 가정의 균형을 위해 선택할 수 있는 육아지원제도로 가정한다. 즉 초저출생에 대한 사회적 자본 관점에 따라 어머니와 아버지가 사회적 지지수준 및 거주지의 돌봄 인프라, 문화적 가치관 등 다양한 사회적 네트워크를 고려하여 자발적으로 선택하고 이용가능한 가족친화적 정책으로 정의될 수 있다.

어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 문항의 내용과 빈도, 백분율은 <표 2>에 제시된 바와 같다. 해당 패널데이터에는 어머니와 아버지 모두 취업중, 학업중, 전업중으로 구별되어 있지만 각 집단별 빈도분석 결과 전업중이어도 육아지원제도를 이용하고 있는 연구대상자가 있는 것으로 분석되었다. 즉 응답지에는 취업상태가 아니라고 표기했음에도 실질적으로 현재 육아휴직중이거나 근로시간 단축 및 시차출퇴근제 등을 이용하고 있다고 응답하는 사례가 나타나 이 연구에서는 어머니와 아버지에 대한 전체 데이터를 기반으로 잠재계층을 구별해야 할 필요성이 있다고 판단되었다. 설문 응답의 불확실성을 고려하여 개인이 여러 계층에 속할 가능성을 반영한 잠재계층을 파악하여 응답자의 육아지원제도 이용여부를 분류하였다.

따라서 본 연구에서는 실제 육아지원제도 이용여부가 부모의 취업 상태에서만 가능할 것이라는 전제와 달리, 객관적인 수치에 따라 잠재계층을 구분하고, 해당 계층에 따른 영유아보육교육 비용지원정책의 필요성을 살펴보았다.

어머니 및 아버지의 영유아보육교육 비용지원정책의 필요성은 향후 영아기와 유아기 자녀의 양육과정에서 필요한 보육 및 교육 비용지원정책에 대한 요구도를 측정한다. 해당 척도의 문항은 보육료 및 학비 등 현금/현물 중심의 서비스와 유아기 및 학령기 돌봄 등 시간 중심의 서비스에 대한 영역으로 구분될 수 있다. 여기에는 구체적으로 영아 보육료 지원, 누리과정 유아학비 및 유아보육료 지원, 유치원 방과후과정 및 어린이집 연장반 지원, 초등돌봄 지원의 4가지 문항을 포함한다.

비록 이 연구의 참여자들은 4개월 영아를 출산한 부모이지만, 국가의 공적돌봄 체계를 구축하기 위해서는 전생애적 관점에서의 부모에 대한 정책의 필요성 인식이 중요하다. 특히 출생부터 학령기까지 국가가 아동의 돌봄기능을 책임질 수 있으려면 향후 자녀가 받게 될 정책적 혜택의 방향성과 중요성을 파악하여 수혜자 중심의 정책적 보완이 이루어져야 한다. 이에 따라 이 연구에서는 부모가 요구하는 영유아보육교육 비용지원정책의 필요성을 살펴보고자 하였다.

각 문항은 매우 불필요하다(1점)부터 매우 필요하다(5점)까지의 Likert 척도이며, 생후 4개월 자녀를 둔 어머니가 평정하였다. <표 3>에 제시된 바와 같이 각 문항의 신뢰도는 어머니의 경우 전체 .89, 아버지의 경우 전체 .86으로 전반적으로 양호한 편이었다.

3. 분석방법

이 연구에서는 가설모형에 대한 검증을 위해 Mplus 8.9와 SPSS 20.0 프로그램을 활용하여 유의수준 .05에서 통계적으로 검증하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째 연구에 참여한 어머니와 아버지의 인구학적 배경변인에 대한 특성을 살펴보기 위하여 빈도분석을 실시하였다.

둘째 이 연구의 주요변인에 대한 정규성을 확인하기 위해 기술통계 분석을 실시하였다.

셋째 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 잠재계층을 살펴보기 위하여 잠재계층분석(Latent Class Analysis: LCA)을 실시하였다. 잠재계층분석은 변인에 대한 응답자의 패턴 유사성을 잠재적인 여러 하위 계층으로 분류하는 모형(Goodman, 2002)으로, 응답자 중심으로 각 계층별 규모를 파악할 수 있으며 수치화된 자료를 통해 집단 간 특성에 대한 비교가 가능하다. 특히 이 연구에 참여한 부모의 취업상태가 육아지원제도 이용여부를 완전히 결정하지 못하여 학업중이나 전업중인 상태에서도 육아지원제도를 이용하는 것으로 나타났으므로, 해당 제도에 대한 이용 여부를 잠재계층분석을 통해 살펴보는 것이 필요하다. 잠재계층에 대한 분석은 패널데이터의 결측치를 보완할 수 있는 통계프로그램으로서 Mplus를 사용하였다. 또한 잠재 계층의 수를 결정하기 위해 정보적합도 지수인 Akaike Information Criterion (AIC)와 Bayesian Information Criterion (BIC)를 활용하였고, 분류의 질을 파악하기 위해 Entropy 값을 확인하였다. AIC와 BIC는 값이 작을수록 적합하며(Geiser, 2011), Entropy는 1에 가까워질수록 분류의 질이 높고 .80 이상의 값을 가질 경우 비교적 정확히 분류되는 편이다(Weller et al., 2020).

모형 간 비교를 위해 Lo-Mendell-Rubin adjusted Likelihood Ratio Test(LMR-LRT), Bootstrap Likelihood Ration Test(BLRT)를 수행했다. LMR test에서는 잠재집단이 k-1개인 모델과 k개 모델의 적합도를 비교하여 개선되었는지 검증하며, BLRT에서는 붓스트래핑 표본을 활용하여 검정 통계량의 로그 우도 차이에 대한 분포를 검증한다(Nylund, Asparouhov, & Muthen, 2007). 모형비교지수의 경우 잠재계층의 수가 k-1개인 모형과 k개인 모형간 차이를 검증하여 유의도 수준이 .05 미만일 경우 k개인 모형을 선정하였다.

넷째 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따라 영유아교육보육 비용 지원정책의 차이가 유의한지 확인하기 위해 잠재계층별로 t-검정과 분산분석 및 사후검증으로 Tukey 방식을 실시하였다. 차이검정에는 2-step 접근방법(stepwise approach)(Vermunt, 2010)을 실시하였으며, 이는 잠재계층모형을 통해 계층을 구성하여 데이터를 새로 형성한 후 SPSS 프로그램을 통해 실시하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층의 분류

어머니 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층의 수를 결정하기 위해 계층의 수를 1개부터 3개까지 증가시켜가면서 정보지수와 Entropy 지수, 모형비교지수, 최소계층의 사례 수 및 분류율을 살펴본 결과는 <표 4>와 같다.

먼저, 정보지수의 변화를 살펴보면 잠재계층의 수가 3개인 모형까지 감소하였으며, Entropy 지수의 경우 잠재계층의 수가 2개인 모형에서 .906으로 가장 높았다. 모형비교지수는 잠재계층의 수가 2개인 모형에서는 p값이 유의한 것으로 나타났으며, 최소계층의 사례수와 분류율 또한 663명, 25.7%로 기준을 충족하여 해당 모형이 어머니의 육아지원제도 이용 여부에 대한 잠재계층을 분류함에 있어 가장 적절하다고 판단하였다.

또한 <표 5>에 제시된 바와 같이 사후계층 소속확률을 통해 해당 모형의 분류를 확인한 결과 분류확률이 모두 .8이상으로 나타나 잠재계층의 분류가 적절히 이루어졌음을 확인하였다. 이에 따라 잠재계층의 수는 2개인 모형으로 확정하였다.

아버지 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층의 수를 결정하기 위해 계층의 수를 2개부터 4개까지 증가시켜가면서 정보지수와 Entropy 지수, 모형비교지수, 최소계층의 사례 수 및 분류율을 살펴본 결과는 <표 6>와 같다.

먼저, 정보지수의 변화를 살펴보면 잠재계층의 수가 4개인 모형까지 감소하였으며, Entropy 지수의 경우 .08이상일 경우 분류가 잘 되었다고 판단되는데(Clark, 2010), 잠재계층의 수가 3개와 4개인 모형에서 그 기준을 충족하였다. 모형비교지수는 잠재계층의 수가 2개와 3개인 모형에서는 p값이 유의한 것으로 나타났으며, 최소계층의 사례수와 분류율 또한 214명, 12.6%, 99명 5.8%로 5% 이상의 충족기준(Infurna & Grimm, 2018)을 넘는 것으로 확인하였다. 이에 따라 잠재계층의 수가 3개인 모형이 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 대한 잠재계층을 분류함에 있어 가장 적절하다고 판단하였다.

또한 <표 7>에 제시된 바와 같이 사후계층 소속확률을 통해 해당 모형의 분류를 확인한 결과 일반적으로 대각 행렬이 .7이상일 때 비교적 정확한 분류로 볼 수 있는데(Nagin, 2005), 모두 .8이상으로 나타나 잠재계층의 분류가 적절히 이루어졌음을 확인하였다. 이에 따라 잠재계층의 수는 3개인 모형으로 확정하였다.

2. 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부의 잠재계층별 특징

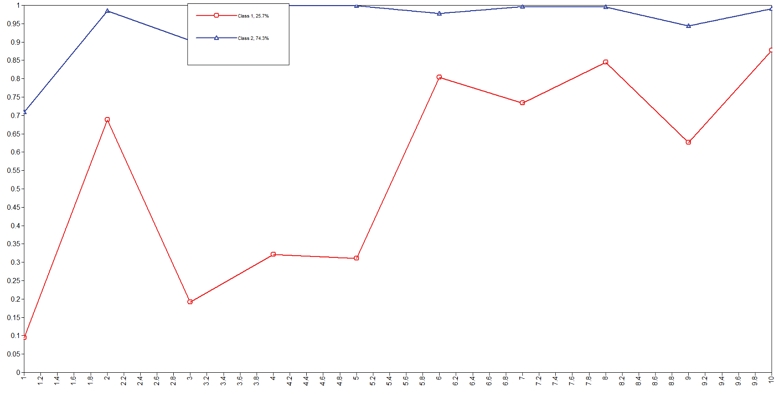

2개로 분류된 어머니의 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층의 특징은 <표 8>에 나타났으며, 이는 <그림 1>로도 제시하였다.

어머니의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층별 특징X축: 육아지원제도의 유형(① 육아휴직, ② 육아기 근로시간 단축, ⋯ ⑩원격근무제)Y축: 육아지원제도의 이용여부(① 이용, ② 이용안함)

각 잠재계층을 살펴보면, Class 1은 663명(25.7%)이 포함되어 있었으며, 어머니의 육아지원제도에서 육아휴직, 임신기간 근로시간 단축, 시간 외 근로 금지, 야간 및 휴일 근로 제한에 대한 서비스를 이용하고 있었다. 이와 달리 Class 2는 1917명(74.3%)으로 모든 육아지원제도에 대해 이용 수준이 낮거나 없는 것으로 나타났다.

각 잠재계층별 특성을 바탕으로 계층에 대한 명명을 진행하였다. 먼저 Class 1은 육아지원제도 중에서도 근로시간과 자녀를 양육할 수 있는 시간에 대한 명확한 구분이 있는 정책을 이용하려는 경향이 나타났다. 즉 어머니가 하루 중 사용할 수 있는 전체 시간 중 자녀를 양육하기 위해 필요한 시간과 근로에서 요구되는 시간을 구분하여 각 시간대에 요구되는 역할을 수행할 수 있는 정책을 선호하였다. 이에 따라 Class 1은 ‘육아지원제도 근로시간 분리 참여형’으로 명명하였다.

다음으로 Class 2는 육아휴직이 .30의 수치를 보이긴했지만, 전반적으로 낮은 육아지원제도 이용률을 나타냈다. 물론 해당 참여자 중에는 맞벌이 여성뿐만 아니라 학업중 및 전업중인 어머니도 포함된 수치이며, 해당 여성들이 경력단절 여성인지 혹은 경제활동에 전혀 참여하고 있지 않은 여성인지에 대한 배경 정보를 파악할 수 없다라는 한계점이 있다. 그러나 비임금근로자와 학업중인 어머니의 경우 육아지원제도 이용의 사각지대에 해당할 수 있으며, 실제로 일 또는 학업과 육아를 병행하는 경우가 나타나므로(서정원, 2015) 향후 육아지원제도의 이용률을 높여 중장기적으로 출생률에 기여할 수 있으려면, 해당 집단의 특성을 잠재계층으로 분류하여 파악해야 한다. 특히 이 집단은 전반적으로 육아지원제도에 대한 이용률이 낮거나 전적으로 이용하지 않는 집단 역시 혼재되어 있으므로, ‘육아지원제도 참여여부 혼재형’으로 명명하였다.

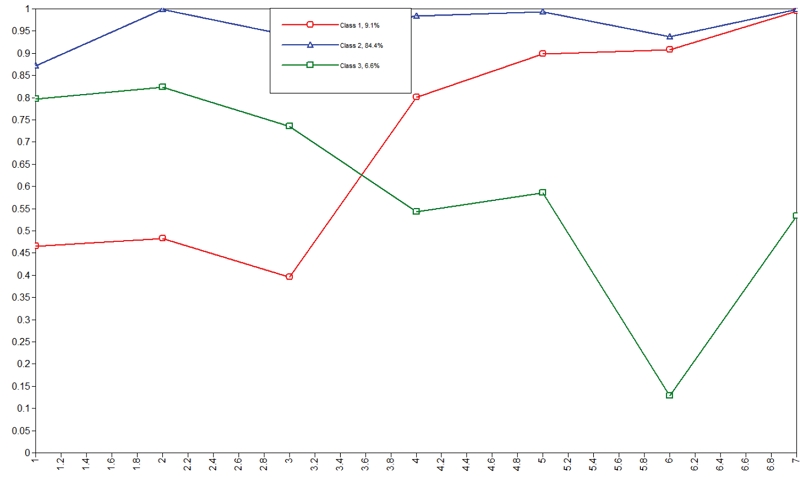

3개로 분류된 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층의 특징은 <표 9>에 나타났으며, 이는 <그림 2>로도 제시하였다.

아버지의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층별 특징X축: 육아지원제도의 유형(① 육아휴직, ② 육아기 근로시간 단축, ⋯ ⑩원격근무제)Y축: 육아지원제도의 이용여부(① 이용, ② 이용안함)

각 잠재계층을 살펴보면, Class 1은 133명(7.8%)이 포함되어 있었으며, 아버지의 육아지원제도에서 육아휴직, 육아기 근로시간 단축, 가족돌봄휴가에 대한 서비스를 이용하고 있었다. 이와 달리 Class 2는 1471명(86.4%)으로 모든 육아지원제도에 대해 이용 수준이 낮은 것으로 나타났다. 한편, Class 3의 경우 99명(5.8%)으로 시차출퇴근제, 선택근무제, 재택근무제, 원격근무제에 대한 서비스에 참여하고 있었다.

각 잠재계층별 특성을 바탕으로 계층에 대한 명명을 진행하였다. 먼저 Class 1은 육아지원제도를 이용하고 있는 아버지이지만, 대체로 육아휴직이나 휴가 등을 활용한 일정 기간동안 자녀를 양육할 수 있는 제도를 선호하는 것으로 나타났다. 이에 따라 Class 1은 ‘기간 중심 육아지원제도 참여형’ 유형으로 분류하였다. 다음으로 Class 2는 대부분 낮은 육아지원제도 이용률을 보여 ‘육아지원제도 저참여형’으로 명명하였다. 마지막으로 Class 3에서는 Class 1과 다르게 기간보다 시간 중심적인 형태의 제도를 이용하고 있는 특성을 보여 ‘시간 중심 육아지원제도 참여형’ 유형으로 분류하였다.

3. 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층별 영유아교육보육 지원정책의 필요성 차이

어머니의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층별로 영유아교육보육 지원정책의 필요성의 차이를 살펴본 결과 <표 10>에 제시된 바와 같이 유치원 방과 후 과정 및 어린이집 연장반 지원(t=3.021, p<.01)과 초등돌봄지원(t=2.188, p<.01)영역에서 유의한 차이가 나타났다.

먼저 어머니의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층에 따른 유치원 방과 후 과정 및 어린이집 연장반 지원에 대한 필요성은 ‘육아지원제도 근로시간 분리 참여형’(M=4.77, SD=.61)이 ‘육아지원제도 참여여부 혼재형’(M=4.68, SD=.66)보다 유의하게 높았다.

다음으로 어머니의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층에 따른 초등돌봄지원에 대한 필요성 역시 육아지원제도 근로시간 분리 참여형’(M=4.70, SD=.72)이 ‘육아지원제도 참여여부 혼재형’(M=4.63, SD=.71)보다 유의하게 높았다.

이러한 결과는 일·가정 양립 유형에 포함된 어머니의 경우 실질적으로 자녀를 근무시간에 비례하여 돌봄 서비스를 지원해 줄 수 있는 지원정책에 대한 필요성을 높게 인식하고 있는 것으로 볼 수 있다.

아버지의 육아지원제도 이용 여부 잠재계층별로 영유아교육보육 지원정책의 필요성의 차이를 살펴본 결과 <표 11>에 제시된 바와 같이 모든 영역에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

이러한 결과는 아버지의 경우 영유아교육보육 지원정책에 대한 필요성을 전반적으로 높게 인식하고 있으며, 육아지원제도 이용 여부 잠재계층과 무관하게 모든 영역에 대한 지원을 중요하게 인식하는 것으로 여겨진다.

Ⅳ. 결론 및 제언

이 연구에서는 한국영유아교육보육패널 1차년도 본조사 데이터를 활용하여 어머니 및 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층별 영아교육보육 비용지원정책에 대한 필요성 차이를 분석하였다. 본 연구의 목적은 초저출생시대 인구에 대한 사회적 관점으로의 전환기에서 우리나라 부모의 육아지원제도 이용현황을 파악하고, 궁극적으로 중장기적 관점에서 보편적 초저출산 대책을 추진하는 과정에서 수요자 맞춤형 정책 방안을 마련하기 위한 기초자료로 활용하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 출산경험이 있는 어머니와 아버지가 선택한 육아지원제도에 대한 참여 현황을 파악하여 응답자 중심의 잠재계층분석을 통해 집단을 세분화하였다. 또한 각 계층에서 중점적으로 여기는 자녀에 대한 교육보육 비용지원정책의 필요성 차이를 분석하여 하향식 정책 전달에 대한 수요자 중심의 상향식 제안을 시도하였다. 이 연구에서 도출된 결과에 따른 논의 및 결론점은 다음과 같다.

먼저 출산경험이 있는 어머니와 아버지의 육아지원제도에 대한 이용률은 아직까지 우리나라 내에서 그리 높지 않은 편이었다. 이 연구에서 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용 여부에 따른 잠재계층을 확인하기 위해 계층을 구분한 결과 이용한다고 응답한 경우보다 이용하지 않는다고 응답하는 사례가 더 많았고, 특히 어머니 대비 아버지의 경우 그 차이는 더 큰 편이었다. 이는 국가에서 출산 및 자녀 양육 기간 동안 이용할 수 있는 육아지원제도를 다양하게 제공하고 그에 대한 보편성을 늘리고 있는 편이지만, 이러한 제도가 의무적으로 보장되어 있지 않아 개인의 자율적인 제도 참여가 어려운 편이고 아직까지 사회적으로 일과 가정에 대한 이분화된 시선이 잔존하여(송다영, 장수정, 김은지, 2010) 보다 수혜자가 주도적으로 지원제도에 대하여 참여를 높일 수 있도록 해야 한다.

또한 아버지의 경우 육아지원제도를 이용하는 비율이 상당히 낮은 편이므로, 자녀 양육에 대한 성평등적인 입장을 반영하고 전반적인 육아지원제도 이용에 대한 참여를 제고시킬 수 있도록 노력해야 할 것이다. 더불어 어머니와 아버지 모두 육아지원제도 이용률은 대체로 낮았지만, 그 중 육아휴직에 몰려있었다는 결과는 향후 보편적인 정책으로서 육아지원제도에 대한 방향성을 설계할 때 수요자의 이용 여부를 결정짓는 요인이 구체적으로 무엇인지 분석을 선행하고, 그에 수반하는 다양한 해결 방안을 모색하여 진정성 있는 육아지원제도를 제공해야 한다. 특히 이 연구의 결과에서도 나타났듯이 우리나라의 육아지원제도는 육아휴직이 상당 수를 차지하며 제도 사용에 대한 편차 역시 큰 편이다(정성미, 2023). 즉 육아휴직을 이용할 수 있는 부모는 대체로 공공부문이거나 금융업 등 특정 부문에서 사용률이 높은편이며, 고용보험 미가입자의 경우 사용자격이 부여되지 않아(김낙흥, 국소영, 김아영, 오은희, 2024) 보편적인 육아지원제도의 실현을 위한 방안이 필요한 시점이다.

부모의 출산계획이나 의지 등을 탐색한 선행연구에서는 대체로 개인의 심리 및 사회적 요인을 구체적으로 밝혀왔다. 즉 어머니의 경우에는 양육스트레스 수준이 높을수록, 양육의 가치를 높게 인식할수록, 부부관계 및 자녀양육에 필요한 도구적·정서적 지원이 높을수록 출산에 대한 결정을 내리는 것으로 나타났다(임양미, 2015). 이러한 결과에 비추어볼 때 이 연구에서 나타난 저조한 육아지원제도 이용에 대한 참여율은 비단 어머니, 아버지 각각의 개인적인 요인이라기 보다는 부부 간의 갈등 상황이나 결혼 만족도 등 가정 체계 내에서 결정될 수 있음을 시사한다. 이에 따라 기존 연구들이 대체로 부모의 취업상태에 따른 육아지원제도 이용을 비교하는데에서 나아가 자녀를 출산한 부모의 잠재계층을 구분하여 패널 데이터 지표에서 반영하지 못한 부모의 육아지원제도 참여패턴의 다양성을 반영하여 새로운 대안을 계획하고 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 이 연구에서는 부모의 육아지원제도의 잠재계층이 어머니와 아버지에서 서로 다른 것으로 나타났는데, 육아휴직을 비롯한 탄력근무제, 시간유연제 등을 이용하는 어머니와 아버지의 수용격차를 살펴본 연구(김리진, 2016)에 비추어볼 때 부모의 제도에 대한 인식정도와 참여정도가 다르기 때문인 것으로 해석될 수 있다. 즉 어머니와 달리 아버지의 경우 가정의 양육에 대한 가치보다 직장 내 구성원 개인으로서 수반되는 역할의 수준, 팀원 간의 친밀한 사회적 관계가 조직문화 내 협력이나 배려의 수준을 높게 인식하는 경향이 나타났으며, 이에 따라 육아지원제도에 대한 이용률이 달라질 수 있었다. 이와 더불어 근무기관에서 각 제도 별 법적 근거에 대한 수용정도 역시 아버지의 육아지원제도 이용률을 조절할 수 있었다. 즉 아버지가 근무하는 기관에서 남녀고용평등법에 따라 규정된 육아휴직을 제외하고 탄력근무제도나 시간유연제 등을 시행할 경우, 법적인 효력이 미약하기 때문에 해당 육아지원제도를 이용하지 않을 수 있는 것이다(유계숙 외, 2006). 따라서 개인의 자발적인 선택만으로 그 이용 여부를 산출하는 것 보다 해당 제도에 대한 기관의 도입 여부 등 다양한 관점을 고려하여 육아지원제도에 대한 이용률을 살펴보아야 한다. 이와 더불어 육아휴직 이외의 다른 육아지원제도에 대한 이용률을 높이기 위해서는 법적 근거를 마련하여 근무기관에서 관련 제도를 도입할 수 있도록 하고, 부모가 해당 제도를 자발적으로 선택할 수 있도록 대체인력 선발, 팀원 간 배려적 분위기 형성 등 사회적지지를 강화시킬 수 있는 방안을 마련해야 한다. 특히 저출산고령사회위원회에서는 2024년 6월 저출생 대응에 대한 주요 정책으로 육아휴직을 비롯한 출산휴가에 대한 정책이 보다 일과 가정생활을 함께 운영할 수 있도록 시행계획임을 밝혔다. 이에 따라 어머니와 아버지 모두 육아휴직을 사용할 수 있는 기간이 1년 6개월로 연장되고, 육아휴직을 사용할 경우 총 급여를 상한하여 기존 1800만원에서 2310만원까지 최대로 인상할 것임을 강조하였다. 이러한 정책의 변화는 육아휴직을 선택하지 못하는 아버지들의 급여에 대한 불안이나 걱정 등을 완화해 주어 육아지원제도 이용에 대한 참여율을 높여줄 것으로 기대된다.

한편 육아지원제도에 대한 이용률이 아버지 대비 어머니에게서 더 높은 편이라는 연구결과는 육아와 자녀양육에 대한 부모의 역할분담이 잘 이루어지지 않는 편임을 추측해볼 수 있다. 실제로 노동시간에 대한 개인의 선택을 살펴본 연구에서는 여성들의 경우 생애주기에서 출산과 육아가 요구될 때 자발적으로 개인의 의지에 따라 시간을 분배하는 경향이 있으며(김혜진, 2015), 육아지원제도 중에서 탄력근무제나 시간유연제 등의 제도를 이용하는 경우 일·가정 양립에 대한 만족도가 큰 편(권태희, 2010)이었다. 그러나 직장 내에서 여성들이 일·가정 양립을 유지하기 위한 육아지원제도를 이용할 경우 가족 내 성별 역할 분담이 강화되고 직장 내 불이익을 감수해야 하는 부정적인 결과 역시 동반되는 편이었다(홍승아, 2011). 즉 맞벌이 어머니의 경우 가정에서 수행하는 무급노동 행태가 줄어들기보다는 이를 수행하기 위해 수면시간을 줄이거나 육아와 가사를 동시에 해내야 하는 이중부담이 높은 편이며, 이는 결과적으로 가족 내 자녀 양육 및 가사분담에 대한 영역에서 아버지보다 더 많은 시간을 할애하는 것으로 나타났다(이진우, 금현섭, 2017). 이러한 현상은 결국 생애주기에서 어머니가 출산과 육아를 겪어야 하는 시기에 도달하면 일·가정 양립보다 단절을 선택하거나 노동시장을 이탈하며, 출산 회피에 대한 동기를 높이기도 하였다(이진우, 2022).

따라서 향후 어머니와 아버지의 육아지원제도에 대한 참여를 높이기 위해서는 출산과 양육기에 해당하는 부모 개인의 의사결정으로만 한정짓기보다 아버지와 어머니가 공동 양육 및 가사분담을 실행하고 이에 따라 관련 제도를 원활하게 이용할 수 있도록 부모의 참여 동기 및 결정 과정에 대한 다양한 요인 등을 지원해 줄 수 있는 방향으로 양성평등 중심의 가족 친화적 일·가정 양립이 이루어질 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 육아지원제도에 대한 개인 및 조직, 그리고 제도적 측면을 종합적으로 고려하여 부모 모두 일과 가정의 어느 한 영역으로 기울어지지 않도록 지원책을 마련해야 한다.

다음으로 어머니와 아버지를 위한 육아지원제도의 실효성을 높일 수 있어야 한다. 앞에서도 지적된 바와 같이 정부의 다양한 정책 마련과 달리 실질적으로 어머니와 아버지가 근무하는 직장에서는 법정근로시간을 준수한다. 현재 한국은 2004년 개정된 법정근로시간 단축제도(주 5일제)와 2018년 초과근로시간 단축제도(주 52시간 상한제)를 시행하고 있다. 법정근로시간 단축제도는 1997년 IMF 외환위기 이후 대량실업에 직면하며 토요일 근무를 삭제하여 일자리 나누기를 통한 고용창출 및 레저·서비스 산업에 대한 발전을 위한 내수 증대를 목표로 도입되었다. 이와 달리 초과근로시간 단축제도는 법정근로시간과 연장 및 휴일근로의 총합을 주 52시간으로 구성하여, 그 이상의 장시간 근무를 제한하도록 하고 있다. 이러한 노력은 주말이 있는 삶과 정시퇴근이라는 시간 사용에 대한 변화를 이끌었고, 맞벌이 부모에게 일과 가정에서 생산과 재생산을 병행할 수 있도록 기여하였다(이진우, 2022).

그러나 오늘날 어머니의 경우 교육수준과 경제활동 참가율이 증가했지만, 대부분의 일자리는 주 40시간 이상의 노동시간 규범을 유지할 수 있는 자에게만 선택되어지며(Williams, 2010), 아직까지 장시간 노동시간 규범이 공고히 존재하는 한국에서 일과 가정에서의 역할을 병행하기에는 어려움이 많은 편이다(Cha & Weeden, 2014). 여기에 합계출산율을 감소시키는 더 강력한 원인은 2020년대 이후부터 여성들이 경제활동을 유지하고자 일과 가정 간의 역할 갈등을 직면할 때 과거에는 주로 노동시장을 이탈하고 육아를 선택했던 모습을 보였던 것과 달리, 일을 유지하고 출산을 포기하려는 경향으로 변화되고 있다는 점이다(이진우, 2022). 즉 우리나라 여성들은 결혼을 선택했지만 사회경제적인 지위를 유지하고자 출산을 포기하여, 기존 여성의 경제활동에 대한 생애주기 그래프에서 보여준 ‘M자 형태 곡선’이 아닌 완만한 형태의 곡선을 형성하고 있다.

이는 초저출생을 바라보는 사회적 자본 관점에 따라 현재 우리나라 여성의 출산 및 자녀 양육에 대한 가치관 변화를 반영한 육아지원제도가 필요함을 시사한다. 즉 한 가정의 출산은 어머니와 아버지의 개인적인 특성이나 서로 간의 관계를 바탕으로 한 부부갈등이나 결혼만족도 등에 따라 유발된 개인중심적인 입장과 더불어 다양한 가족 간의 관계에 대한 변화 및 사회적 네트워크 등의 결속력 정도에 따라서도 결정될 수 있다. 실제로 현재 우리나라에서 자녀를 양육하는 어머니 세대는 취업 여성뿐만 아니라 미취업 여성 역시 경력 단절 없이 경제활동에 지속적으로 참여하고 싶은 욕구가 큰 편인데(홍승아, 최인희, 2014), 이 때 사회적 관계망을 다양하게 형성시켜 주고 결속력을 높여줄 때 더 많은 취업 기회를 만들어 줄 수 있다(Stroloff, Glanville, & Bienenstock, 1999). 특히 이 연구에서 분석된 어머니의 경우 출생년도가 대부분 80년대에서 90년대에 해당하는 MZ세대로서, 과거에 이루어진 초저출생에 대한 정책방향과 다른 새로운 시각을 적용시킬 필요성이 제기된다. 따라서 시대적 및 사회적 변화에 따라 여성들의 취업에 대한 선호도가 증가하고 맞벌이 가정이 보편화되는 것에 대한 원인으로 현재 어머니 세대가 공유하는 출산 결정 동기 및 자녀 양육 가치관의 변화 역시 작용할 수 있음을 고려하여 현 세대 부모가 진정으로 필요로 하는 육아지원제도를 설계해야 한다.

이와 더불어 이 연구에서 아버지의 경우 육아지원제도에 대한 계층이 기간과 시간으로 구분되었다는 점은 육아휴직이나 탄력근무제도, 재택근무제도 등을 단일화시켜 적용하는 것 보다 각 육아지원제도의 특성을 고려하여 유형별로 세분화시켜 이용률을 높일 수 있도록 해야 한다. 실제로 아버지의 경우 육아지원제도에 대한 이용 여부는 직장 내 상사에 따라 결정되는 경향이 큰 편이고(최수찬 외, 2006), 같은 기관이어도 소속된 집단에 따라 달라질 수 있으므로, 근로환경의 특성에 따라 각 육아지원제도의 이용에 대한 차별적인 분석이 시행되어야 한다. 구체적으로 육아휴직을 희망하는 아버지의 경우 직장 내에서 눈치를 받거나 승진에 대한 부담감으로 인해 해당 제도를 자발적으로 선택하기 어려워하며, 유연근무제의 경우 일찍 출근하여 업무와 관련 없는 일을 하는 등 비도덕적인 모습을 보여주기도 하였다(김리진, 2016). 따라서 육아지원제도가 가족친화정책의 특성을 반영하고 그 기능이 제대로 실현될 수 있도록 하기 위해서는 해당 제도를 단일화시켜 하향식으로 적용하기보다 아버지의 업무에 대한 전반적인 특성과 직무에 대한 분석을 통해 필요한 지원을 마련하는 상향식 운영에 대한 구조적인 체계를 구축해야 할 것이다.

나아가 육아지원제도의 이용률은 어머니와 아버지 모두 육아지원제도를 이용할 수 있는 기관이 공공기관인지, 민간기업인지 등 기관 특성에 따라서도 큰 차이를 보이는 편이므로, 일부 직업군에게만 선택될 수 있는 정책으로 기능하지 않도록 해야 할 것이다. 선행연구(최정윤, 유두호, 2023)에서는 공공기관과 민간기관의 육아지원제도에 대한 수용정도의 차이가 있음을 밝히며, 정부에서 실행하는 정책에 대해 적극적으로 수용하고 추진하는 공공기관에 비해 민간기관은 육아지원제도에 대한 수용정도가 대체로 낮은 편임을 지적하였다. 특히 기관 특성에 따라 육아지원제도의 영향력 역시 유의한 차이가 나타났는데, 재택 및 원격근무제의 경우 공공기관에서는 부정적인 영향을 미쳤지만, 민간기관에서는 팀원 간의 자율성을 존중해주고, 팀 전체의 조직혁신을 제고하는 등 긍정적인 효과성을 입증하였다. 이에 비추어 볼 때 공공 및 민간기관의 특성 역시 어머니와 아버지의 육아지원제도 이용률에 영향을 미치며, 나아가 이러한 유형별 차이를 반영할 수 있도록 관련 제도를 선별적으로 적용할 수 있도록 해야 할 것이다.

마지막으로 출산경험이 있는 ‘근로시간 분리형 육아지원제도 참여형’ 어머니의 경우 경제적인 측면에서의 현금중심 보육료나 학비지원보다 자녀의 성장과 발달에서 가정 대신 돌봄기능을 보완해줄 수 있는 영유아 기관 연장반 및 초등 돌봄반 서비스의 필요성을 더 중요하게 인식했다. 이러한 인식은 인간이 출산행위로 얻는 경제적인 효용과 비용에 대한 고민을 통해 자신에게 유리한 선택을 하여 출산포기나 적은 출산을 하게 된다는 ‘합리주의 선택이론’ 관점(정성호, 2009)에서 비롯된 ‘투입·산출식 인구정책’이 초저출생에 대한 적절한 해결책이 될 수 없음을 시사한다. 즉 이미 출산을 경험한 어머니들의 경우 향후 자녀의 교육 및 보육을 위해 필요한 경제적 비용은 국가의 지원보다 개인 및 가정 안에서 해결가능한 영역으로 인식하지만, 노동시간에 자녀를 양육해 줄 수 있는 기관의 서비스는 국가적인 차원에서 해결되어야 하는 것으로 인식하는 편이었다. 이 점은 비용 지원을 위한 사회보장제도는 지속적으로 필요하지만, 이것이 필수적으로 여성의 출산에 대한 의지로 작용하지 않으며, 지금 현재의 저출산 현상을 해결하기 위해 단기적인 현금 지급성 정책을 최우선하는 것은 적절치 못하다(정재훈, 2023)는 선행연구에 비추어 볼 때, 자녀의 출산에 따른 부모의 사회적 불이익을 경감시키고, 돌봄의 기능을 가정에서 국가로 전환시킬 수 있도록 마련된 공적 돌봄 정책을 보다 강화시켜야 할 필요성을 제기한다. 이에 따라 현재 국가에서 실행하는 0~11세까지의 미취학·초등단계의 교육 및 돌봄기능 강화 정책을 성공적으로 실현하고, 장기적으로 공적 돌봄의 체계를 실행할 수 있도록 수요자의 의견을 즉각적으로 수용하고 검토하여 이를 정책에 반영하고 수정하는 탄력적인 관리 시스템을 구축해야 할 것이다.

끝으로 이 연구는 출산경험이 있는 부모의 육아지원제도 이용에 대한 응답자 중심의 잠재계층분석을 통해 어머니와 아버지 각각의 그룹별 세분화된 응답특성을 객관적으로 구분하여 그 층위를 나누어 보편적인 국가의 정책에 대한 수요자의 이용패턴을 확인하는데 의의가 있었다. 그렇지만 보다 더 실질적인 어머니와 아버지의 육아지원제도에 대한 이용여부를 결정짓는 원인을 확인하기 위해서는 향후 수집될 패널 데이터의 분석 자료를 통해 현 4개월 영아를 둔 부모의 이용 제도에 대한 장기적인 추적이 필요하다. 또한 각 그룹별 인터뷰나 사례분석 등이 동반되어 이 연구의 잠재계층에서 나타난 유형별 육아지원제도 이용군의 특성을 깊이있게 분석해야 할 것이다. 이와 더불어 이 연구는 2022년에 수집된 한국영유아교육보육패널 데이터를 이용하여 최근 자료를 기반으로 한 어머니와 아버지의 육아지원제도에 대한 수요자 중심의 의견을 수렴하고, 응답자 중심 분석을 통해 부모가 필요로 하는 영아교육보육비용정책에 대한 영역을 확인하여 제도 이용 특성 및 요구 차이를 반영한 정책의 개선방안 및 설계에 도움을 줄 수 있을 것이다. 특히 2025년부터 시행될 유치원과 어린이집 통합에서 돌봄의 기능을 강화하기 위한 방안과 2024년 전국적으로 시행되고 있는 초등학교 늘봄학교 운영을 위한 내실있는 기초 연구자료로 활용될 수 있길 기대한다.

Notes

References

- 교육부(2024). 2024년 주요정책 추진계획: 교육계획으로 사회 난제 해결. 세종: 교육부.

- 관계부처 합동(2023). 제3차(2023~2027) 유아교육발전기본계획. 세종: 관계부처 합동.

-

권태희(2010). 유연근로가 여성 관리자의 직장-가정양립에 미치는 효과. 여성연구, 78,(1), 5-30.

[https://doi.org/10.33949/TWS.2010..1.001]

-

김경근, 우석진, 최윤진(2016). 교육과 출산 간의 연계성에 관한 거시-미시 접근. 한국보건사회연구원.

[https://doi.org/10.978.896827/4107]

-

김낙흥, 국소영, 김다영, 오은희(2024). 영유아기 자녀를 둔 아버지들의 가족친화제도 이용현황: 육아휴직제도, 육아기 근로시간 단축제도, 아동관련 수당 지원제도를 중심으로. 유아교육학논집, 28(1), 215-239.

[https://doi.org/10.32349/ECERR.2024.2.28.1.215]

- 김동훈, 박원순, 김태우(2022). 육아지원정책 재정자료 구축·연계 방안 연구. 서울: 육아정책연구소.

- 김동훈, 최효미, 홍근석, 김태우(2021). 양육지원정책 중장기 재정 추계 및 분담 구조 개선 연구. 서울: 육아정책연구소.

- 김리진(2016). 일가정 양립정책의 수용격차에 관한 연구: 공공기관을 중심으로. 서울대학교 행정대학원 석사학위논문.

- 김정호, 홍석철(2013). 보육료 지원의 여성 노동공급 및 출산효과 분석. 현진권(편), 보육정책의 논쟁과 추진과제, 한국경제연구원 정책연구, 2013(1) 43-75.

-

김혜진(2015). 한국 여성의 시간제 일자리 이동: 그 결정요인. 노동정책연구, 15(3), 1-27.

[https://doi.org/10.22914/jlp.2015.15.3.001]

- 민규량, 이철희(2020). 보편적 보육료 지원정책이 여성 노동공급과 출산율에 미친 영향. 노동경제논집, 43(4), 143-177. I410-ECN-0102-2022-300-000412981

- 박경선, 문혁준(2015). 대학생 예비부모의 성역할 태도, 유년기의 부모화 및 원가족 양육경험이 아버지 양육참여 인식에 미치는 영향: 남녀 대학생을 중심으로. 미래유아교육학회지, 22(1), 25-46. I410-ECN-0102-2015-300-002146536

- 박은정, 조미라, 윤지연, 류연규, 윤자영(2022). 평등한 돌봄권 보장을 위한 자녀돌봄 시간정책 개선방안 연구(Ⅰ): 고용형태별 돌봄 격차 해소를 중심으로. 서울: 육아정책연구소.

- 서민희, 이혜민(2014). 영유아 교육·보육 재정 증가 추이와 효과: 2004-2014. 육아정책연구소.

-

서정원(2015). 엄마대학원생의 학업-육아 양립 경험에 관한 현상학적 연구. 여성연구, 89(2), 83-118.

[https://doi.org/10.33949/tws.2015.89.2.003]

-

송다영, 장수정, 김은지(2010). 일가족양립갈등에 영향을 미치는 요인 분석: 직장내 지원과 가족지원의 영향력을 중심으로. 사회복지정책, 37(3), 27-52.

[https://doi.org/10.15855/SWP.2010.37.3.27]

- 오은진(2017). 여성 경력단절 실태와 정책 과제. 지역사회, 76, 83-86.

- 유계숙, 전혜정, 최성일, 김병석, 장보현, 한지숙(2006). 서울: 보건복지부.

- 유계숙, 전혜정, 최성일, 김병석, 장보현, 한지숙(2007). 공공기관의 바람직한 가족친화경영 도입방안. 서울: 보건복지부.

- 유혜미, 김아름, 김진미(2015). 국내 육아지원정책 동향 및 향후 과제. 서울: 육아정책연구소.

-

윤미례, 김태일(2017). 준실험설계에 의한 보육지원 정책의 고용효과 분석. 한국행정학보, 51(1), 205-231.

[https://doi.org/10.22783/KRILA.2024.38.1.257]

-

이지혜(2023). 육아휴직제도 변화와 여성 임금근로자의 경제활동 및 추가출산. 서울대학교 대학원 박사학위논문.

[https://doi.org/10.23170/SNU.000000179449.11032.0000218]

-

이진우(2022). 노동시간 단축제도가 가구시간배분에 미치는 영향 연구. 서울대학교 대학원 박사학위논문.

[https://doi.org/10.23170/SNU.000000170939.11032.0001058]

-

이진우, 금현섭(2017). 맞벌이 여성의 가사부담에 대한 대체행태 정도와 그 요인. 가족과 문화, 29(4), 27-52.

[https://doi.org/10.21478/FAMILY.29.4.201712.002]

-

이현아, 김선미, 이승미(2016). 학령기 자녀를 둔 아버지의 가사노동시간과 자녀돌봄시간에 영향을 미치는 요인. 한국자치행정학보, 30(2), 231-261.

[https://doi.org/10.18398/KJLGAS.2016.30.2.231]

-

임양미(2015). 의사결정나무분석을 적용한 비취업모와 취업모의 후속출산계획 예측요인 탐색. 한국가정과교육학회지, 27(4), 155-172.

[https://doi.org/10.19031/jkheea.2015.12.27.4.155]

- 정성미(2023). 육아휴직의 보편적 활용을 위해: 육아휴직제도 활용을 통해 본 시사점. 공공정책, 212, 50-52.

- 정성호(2009). 저출산에 관한 이론적 접근. 한국인구학회, 32(2), 161-183.

-

정재훈(2023). 저출산 대응의 새로운 출발: 인구정책에서 가족정책으로의 전환. 한국가족복지학, 70(4), 215-234.

[https://doi.org/10.16975/kjfsw.2023.70.4.215]

- 차성란(1998). 부부의 성역할태도가 부부의 가사노동시간 및 노동공평성 인지에 미치는 상호작용적 영향력. 대한가정학회지, 36(9), 1-14.

- 최수찬, 박웅섭, 우종민, 윤영미, 김상아(2006). 남녀근로자의 직장-가정 간 갈등과 직무만족도에 관한 연구: 가족친화적 기업복지제도의 도입을 위한 논의. 한국가족복지학, 17, 143-171. G704-000964.2006..17.004

-

최정윤, 유두호(2023). 과학기술연구기관의 성별다양성과 일가정양립제도가 조직혁신에 미치는 영향 분석: 공공기관과 민간기관의 비교를 중심으로. 도시연구, 23, 139-176.

[https://doi.org/10.34165/urbanr.2023..23.139]

- 통계청(2023). 인구동향조사. https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?pop=1&idxCd=5061, 에서 인출

- 황인도, 남윤미, 성원, 심세리, 염지인, 이병주, 이하림, 정종우, 조태형, 최영준, 황설웅, 손민규. (2023). 초저출산 및 초고령사회: 극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책. 서울: 한국은행.

- 홍석철, 정용관, 김상신(2012). 2011년도 재정사업 심층평가 보고서-저출산 대응 사업군 심층평가: 결혼·출산·양육 지원사업 중심으로. 한국개발연구원.

- 홍승아(2011). 양육수당제도의 젠더효과에 관한 연구. 비판사회정책, 31, 85-119.

- 홍승아, 최인희(2014). 여성의 경력유지와 일가정양립, 돌봄정책. 젠더리뷰, 32, 36-44.

-

Almond, D., & Currie, J. (2011). Killing me softly: The Fetal Origins Hypothesis. Journal of Economic Perspectives, 25(3), 153-172.

[https://doi.org/10.1257/jep.25.3.153]

-

Braun, H. (2015). “Dankbarkeit”. Die neue ordnung, 2015(11), 436-444.

[https://doi.org/10.1163/2405-8262_rgg4_dum_03390]

-

Cha, Y., & Weeden, K. A. (2014). Overwork and the Slow Convergence in the Gender Gap in Wages. American Sociological Review, 79(3), 457-484.

[https://doi.org/10.1177/0003122414528936]

-

Cho, J., & Lee, J. (2015). Persistence of the Gender Gap and Low Employment Effects of Female Workers in a Stratified Labor Market: Evidence from South Korea. Sustainability, 7(9), 12425-12451.

[https://doi.org/10.3390/su70912425]

-

Craig, L. (2006). Does father care mean fathers share?: a comparison of how mothers and fathers in intact families spend time with children. Gender and society, 20(2), 259-281.

[https://doi.org/10.1177/0891243205285212]

-

Geiser, C. (2010). Datenanalyse mit Mplus. Wiesbaden: VS Verlaf fur Sozialwissenschaften. Boston, MA.: Springer.

[https://doi.org/10.1007/978-3-531-92042-9]

-

Goodman, L. A. (2002). Latent class analysis: The empirical study of latent types, latent variables, and latent structures. Applied latent class analysis, 3-55.

[https://doi.org/10.1017/cbo9780511499531.002]

-

Hoynes, H., Schanzenbach, D., & Almond, D. (2016). Long-Run Impacts of Childhood Access to the Safety Net. American Economic Review: 106(4), 903-934.

[https://doi.org/10.3386/w18535]

-

Nylund, K., Asparouhov, T., & Muthen, B. (2007). Deciding on the Number of Classes in Latent Class Analysis and Growth Mixture Modeling: A Monte Carlo Simulation Study. Structural Equation Modeling, 14(4), 535-569.

[https://doi.org/10.1080/10705510701575396]

-

Stoloff, J. A., Glanville, J. L., & Bienenstock, E. J. (1999). Women's participation in the labor force: the role of social networks. Social networks, 21(1), 91-108.

[https://doi.org/10.1016/s0378-8733(99)00003-9]

-

Vermunt, J. K. (2010). Latent class modeling with covariates: Two improved three-step approaches. Political Analysis, 18(4), 450-469.

[https://doi.org/10.1093/pan/mpq025]

-

Weller, B. E., Bowen, N. K., & Faubert, S, J. (2020). Latent class analysis: a guide to best practice. Journal of Black Psychology, 46(4), 287-311.

[https://doi.org/10.1177/0095798420930932]

-

Williams, J. (2010). Reshaping the Work-Family Debate: Why Men and Class Matter. Harvard University Press.

[https://doi.org/10.4159/9780674058835]