아동이 지각한 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향: 아동의 학업스트레스와 그릿의 다중 매개효과

초록

본 연구에서는 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존 간의 관계와 학업 스트레스와 그릿이 스마트 과의존에 미치는 영향을 확인해 보았다. 이를 위해 2018 한국 패널을 활용하였으며 초등학교 4학년 11차 자료를 사용해 분석에 이용하였다. 분석을 위해 SPSS 21.0을 사용해 기술분석 및 상관분석을 실시하였으며, Pross Macro 모델 6번을 사용하여 다중 매개 분석을 하였다. 분석결과 어머니의 성취압력은 아동의 스마트 과의존에 정적인 영향을 미쳤으며 학업스트레스와 그릿을 매개로 스마트 미디어에 부적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 어머니의 성취압력적 양육행동에 학업 스트레스를 경험하면서 그릿이 저하된 아동은 자기 조절 능력이 약화되어 스마트 과의존의 위험이 증가하는 것을 의미한다. 본 연구의 결과는 어머니의 성취압력, 학업 스트레스, 그리고 그릿이 아동의 스마트 과의존에 복합적으로 영향을 미치는 다중매개 경로를 제시하였다. 이러한 결과는 아동의 스마트 과의존을 예방하기 위해 어머니의 양육 태도, 아동의 학업 스트레스 관리, 그리고 그릿 증진을 목표로 한 통합적 접근이 필요함을 시사한다.

Abstract

This study examined the relationship between maternal achievement pressure and children's smart overconfidence and the effects of academic stress and grit on smart overconfidence. For this purpose, the 2018 Korean Panel was utilized, and data from the 11th grade of the fourth year of elementary school were used for analysis. Descriptive and correlation analyses were conducted using SPSS 21.0, and multiple mediation analysis was conducted using Pross-Macro Model 6. Results showed that maternal achievement pressure had a positive effect on children's smart overdependence and a negative effect on smart media through the mediation of academic stress and grit. In other words, children who experience academic stress due to maternal achievement pressure parenting behaviors and have decreased grit have weakened self-regulatory abilities, which increase the risk of smart overdependence. The findings of this study suggest a multimodal pathway through which maternal achievement pressure, academic stress, and grit influence children's smart overdependence. These findings suggest that an integrated approach aimed at mothers' parenting attitudes, children's academic stress management, and grit enhancement is required to prevent children's smart overdependence.

Keywords:

mother's achievement pressure, children's academic stress, smart overdependence, grit키워드:

어머니의 성취압력, 아동의 학업스트레스, 스마트 과의존, 그릿I. 서론

보건복지부(2023)의 실태조사에 따르면 6~17세 아동의 사교육비용이 40만 원을 넘은 것으로 조사되었으며, 초등학생부터 고등학생까지 학원 이용률은 높은 수준을 유지하고 있고 아동과 주양육자의 희망 교육 수준은 대학교 이상인 것으로 나타났다(보건복지부, 2023). 아울러 한국 아동 인권 실태 연구 중 차별 실태 조사에 따르면, 아동이 경험한 차별 중 학업 성적에 의한 차별 피해 경험이 30.5%로 가장 높게 나타났고, 학교 관계자(37.5%)와 가족과 친척(31.4%)이 학업 성적이 낮은 아동에게 차별을 가한 주요 집단으로 확인되었다(김경준 외, 2014). 이러한 결과는 높은 교육열과 학업 성적에 따른 차별 문제가 여전히 심각하다는 것을 알 수 있다. 한편, 아동 종합실태 조사(2023)에서는 아동의 우울감, 불안장애 경험, 자해 생각 여부 및 자살 시도 여부를 파악하는 문항을 추가하여 아동의 정신건강 상태를 조사하였다(보건복지부, 2023). 조사 결과, 2018년에 비해 아동의 평상시 스트레스 인지도와 우울 및 불안 수준, 공격성 수준은 감소한 것으로 나타났으나, 자살 행동(자살 생각, 계획, 시도)은 증가한 것으로 조사되었다. 특히 최근 12개월 동안 2주 이상 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느끼거나 심각한 불안을 호소한 아동이 전체의 0.7%에 해당하였으며, 이는 전체 아동 대비 낮은 비율로 보이나, 자살 생각, 계획, 시도를 경험한 아동의 비율이 이전 조사 대비 2배로 증가한 점은 아동 정신건강 문제에 대한 조기 개입의 필요성을 시사한다(보건복지부, 2023). 이와 더불어, 여성가족부(2024)에서 발표한 ‘2024년 청소년 스마트폰 및 인터넷 이용습관 진단조사’에서는 초등학교 4학년 응답자 38만 8399명 중 과의존 위험군에 속하는 아동이 5만 8081명으로 전체의 약 15%에 달하는 것으로 나타났다(여성가족부, 2024). 이처럼 아동의 교육 환경과 정신건강 그리고 스마트 미디어 사용에 대한 문제들은 상호 밀접하게 연결되어 있으며, 이는 아동이 처한 복합적 상황을 고려한 다각적인 개입과 논의가 필요함을 시사한다.

스마트 과의존이란 과도한 미디어 기기 사용으로 인해 현저성은 증가하고 조절력이 감소해 문제적 결과를 경험하는 상태이다(한국정보화진흥원 스마트쉼센터, 2024). 아동이 스마트 미디어에 과도하게 노출될 경우에는 중독으로 이어질 위험성이 크다(박선숙, 2015). 아동이 미디어에 과의존 될 경우 불안, 우울과 공격성과 같은 사회적, 정서적 행동문제가 나타나며(오윤경, 장경은, 2024), 인지 및 언어 발달에도 부정적인 영향을 미친다(김은지, 전귀연, 2020). 선행연구에 따르면 학년이 올라가면서 미디어 이용시간이 증가한 아동은 초등학교 3학년 때 학교적응에 어려움을 나타냈다고 보고되어 있다(이소은, 김미나, 2021). 또한 아동의 신체 활동이나 수면과 같은 건강에도 영향을 미친다(지영주, 2013; 홍주연, 강경자, 2022). 이러한 연구 결과는 스마트 과의존에 대한 조기 개입의 필요성을 시사한다.

아동의 스마트 과의존의 문제에는 다양한 요인들이 영향을 미치지만 아동의 경우 주 양육자인 어머니가 자녀에게 부여하는 성취압력이 중요한 심리적 요인으로 작용할 수 있다. 성취압력이란 학령기 자녀의 학습 성취를 높이기 위해 부모가 학습 관여 및 지원과 같은 학업 관련 양육행동을 하는 과정에서, 자녀가 이를 과도한 간섭이나 기대로 인식하는 현상을 의미한다(오아름, 2017). 어머니의 성취압력은 유아기부터 시작되는 경향이 있으며(정경자, 심성경, 2019), 이는 아동이 교육을 받고자 하는 욕구 보다 아동의 성공을 위해 학력에 대한 열망으로 부모의 욕구를 대변하는 것으로 볼 수 있다(성정혜, 김춘경, 2019). 부모의 성취압력적인 태도는 아동의 스마트 과의존을 일으키는 원인으로 작용한다(장재홍, 2004). 이때 아동은 부모의 기대에 부응하기 위한 부담감을 느끼며, 그로 인해 학업 스트레스나 사회적 관계에서의 압박을 스마트 미디어를 통해 해소하려는 시도를 할 수 있다(문두식, 최은실, 2015).

초등학생을 대상으로 한 연구에서 부모의 성취압력이 높을수록 자녀의 학업스트레스가 높아지는 것(박서연, 정영숙, 2010)으로 보고하고 있다. 특히, 초등학교 4학년은 중학교 진학에 따른 부담감으로 인해 학업 스트레스가 높은 시기로, 부모의 학업에 대한 기대가 크게 작용하는 시기이다(김길임, 심희옥, 2002; 김영경, 2022). 아동이 학업스트레스를 많이 받을 경우에는 우울, 불안, 사회적인 일탈, 자살시도와 같은 사회 병리적 문제를 유발할 가능성이 높아진다(문경숙, 2008). 또한 학업스트레스에 지속적으로 노출되는 아동은 정신적 신체적으로 온전한 상태를 유지하기 어려운 것으로 보고 되어있다(박미선, 2011). 이는 아동이 학업스트레스에 따른 문제가 발생하기 전에 아동이 심리적 안녕감을 기를 수 있도록 돕는 것이 중요함을 시사한다. 스트레스-취약성 모델(Belsky J, 1993)에 따르면, 아동의 스트레스 취약성에 따라 부정적 행동 패턴이 나타날 수 있다고 설명한다. 예를 들어, 스트레스에 취약한 아동은 스마트 미디어를 스트레스 해소 수단으로 사용하려는 경향이 강해지며, 이는 스마트 과의존으로 이어질 가능성이 높고, 특히 학업이 강조되는 환경에서는 이러한 경향이 더욱 두드러질 수 있다(홍설화, 2006). 아동은 아직 스트레스에 대한 대처 방식이 미성숙해 학업 스트레스로 인한 부정적인 정서를 경험을 해소할 방법을 찾기 어려워 부정적인 감정을 피하고자 쉽게 스마트 미디어에 과의존하게 된다(Byun et al., 2015; Kim et al., 2014). 청소년을 대상으로 진행한 연구에서도 스트레스가 높은 집단이 낮은 집단에 비해 스마트 과의존 수준이 높은 것으로 나타났다(김도희, 박영준, & 장재원, 2017; 정인경, 김정현, 2017). 또한 학업스트레스는 개인의 심리적 특성과 동기에 영향을 미치는 환경적 요인으로 학업스트레스가 높을수록 회복탄력성과 자기조절력에 부정적인 영향을 미친다는 결과가 보고되었다(김희주, 이지민, 2014). 예를 들어 그릿은 장기적인 목표를 유지하고 노력하고자 하는 성향으로 지속적인 학업스트레스는 동기저하와 심리적 소진을 유발하여 그릿을 약화시킬 가능성이 크다(김수현, 2024).

한편, 그릿은 열정과 인내로 장기적 목표를 달성하기 위해 고난과 실패에 굴하지 않고 목표를 향해 나아가려 하는 특성을 의미한다(Duckworth et al., 2007). 최근 아동을 대상으로 한 연구에서 그릿을 스마트 과의존 예방 요인으로 주목하고 있다(김춘경, 조민규, 2023). 그릿은 아동의 행동, 정서, 인지에도 영향을 미쳐 아동의 불안과도 같은 정서적 변인을 예측한다(신여울, 외 2019). 또한 그릿은 아동의 스마트 과의존을 완화시키는 보호요인으로 작용하며, 그릿이 높은 아동은 스마트 과의존 수준을 감소시키거나 완화할 가능성이 있다(오윤경, 장경은, 2024). 이에 본 연구에서는 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향을 분석하는 동시에, 학업 스트레스의 매개 효과를 고려하여 아동의 그릿이 이러한 상황적 취약성에 영향을 미치는 내적 요인으로 고려하였다.

초등학교 4학년의 시기는 인지적 발달에 따라 학습량과 수준이 높아지고 성취와 관련된 발달적 변화가 일어나는 시기이며, 이 시기에 그릿을 향상하는 경험은 이후 학교생활에도 긍정적인 영향을 미친다는 선행연구를 바탕으로 본 연구에서는 초등학교 4학년을 대상으로 하였다(김미숙 외, 2015). 따라서 본 연구에서는 초등학교 4학년을 대상으로, 어머니의 성취 압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향을 검토하고, 이 관계에서 아동의 학업스트레스와 그릿이 가지는 매개 효과를 분석하고자 한다. 이에 본 연구에서는 어머니의 성취압력과 아동의 스마트 과의존 간의 관계에서 아동의 그릿을 이러한 상황적 취약성에 영향을 미칠 수 있는 내적요인으로 고려하였다.

또한 아동의 미디어 중독에 영향을 미치는 변인으로 선행연구에 보고된 아동의 배경 변수를 통제변수로 투입하였다. 먼저, 아동의 성별을 통제 변수로 투입하였으며, 아동의 성별은 스마트 미디어 중독 경향성을 예측하는 변인으로 게임에서는 남아의 중독 위험군의 비율이 높으며, 여아의 경우 소셜 미디어 사용시간에서 중독 위험군의 비율이 높은 것으로 조사되었다(고은혜 등, 2016). 다음으로 어머니의 학력에서는 어머니의 교육 수준이 높아질수록 중독경향성도 높아졌으며, 대학원 이상에서는 스마트 과의존이 낮아지는 것을 볼 수 있었다(김인숙, 김도연, 2017). 이러한 선행연구를 바탕으로, 본 연구에서는 아동의 성별과 어머니의 학력을 통제변수로 설정하였다. 이를 통해 초등학교 4학년 아동을 대상으로 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향을 분석하고, 어머니의 성취압력과 아동의 스마트 과의존 간 관계에서 아동의 학업 스트레스와 그릿의 다중 매개효과를 검증하고자 한다. 본 연구의 가설은 다음과 같다. 어머니의 성취압력이 아동의 학업 스트레스와 그릿에 순차적으로 영향을 미쳐, 결과적으로 아동의 스마트 과의존에 영향을 미칠 것이다. 이러한 선행연구를 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같은 연구문제를 설정하였다.

- 1. 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향에서 아동의 학업 스트레스와 그릿은 다중 매개 효과를 보이는가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구에서는 한국청소년정책연구원의 2018 한국아동패널 조사(Panels Study on Korean Children) 11차 자료를 사용하여 분석하였다. 연구 대상은 11차 조사에 참여한 초등학교 4학년 아동 중 각 변수에 모두 응답한 1376명(남아: 700명, 여아: 676명)으로, 해당하는 아동과 어머니 1376명을 포함하여 분석하였다.

연구 대상 아동의 어머니 학력은 대학교 졸업이 521명(37.9%)으로 가장 많이 나타났으며, 그 다음으로 전문대학 졸업이 400명(29.1%)이었다. 월평균 가구 소득은 평균 566만 원(SD = 524.60)으로 나타났다. 이에 대한 자세한 결과는 <표 1>에 제시하였다.

2. 측정도구

본 연구에서는 어머니의 성취압력을 측정하기 위해 강영철(2003)의 척도 중 일부 문항을 오아름(2017)이 윤문한 척도와 동일한 척도를 사용하였다(Panel Study of Korean Children, 2018). 아동이 지각한 어머니의 성취압력 척도는 15개의 문항으로 구성되어 있으며, 예를 들어 ‘부모님은 나에게 남보다 더 좋은 성적을 얻어야 한다고 말씀하신다.’와 같은 문항을 포함한다. 이 척도는 아동이 부모에 대해 어떻게 생각하는지를 응답하도록 되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다 (1점)’에서 ‘매우 그렇다 (5점)’까지 포함하는 Likert 5점 척도로 평정된다. 요인별 문항의 점수가 높을수록 아동이 지각한 어머니의 학업 성취 압력이 높다는 것을 의미한다. 본 연구에서 사용된 어머니 성취압력 척도의 Cronbach’s α는 .88로 나타났다.

본 연구에서는 아동의 학업 스트레스를 측정하기 위해 초등학교 4학년 패널(2004-2008) 자료를 활용하였다(Panel Study of Korean Children, 2018). 아동의 학업 스트레스 척도는 ‘학교 성적이 좋지 않아서 스트레스를 받는다.’ 등을 포함한 3문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다 (1점)’에서 ‘매우 그렇다 (5점)’까지 포함하는 Likert 5점 척도로 평정된다. 요인별 문항의 점수가 높을수록 아동의 학업 스트레스 수준이 높다는 것을 의미한다. 본 연구에서 사용된 아동 학업 스트레스 척도의 Cronbach’s α는 .80으로 나타났다.

본 연구에서는 아동의 그릿을 측정하기 위해 김희명과 황매향(2015)의 한국판 아동용 그릿 척도를 아동의 연령에 맞게 아동패널 연구진이 의문문 형식으로 수정한 척도를 활용하였다(Panel Study of Korea Children, 2018). 본 연구에 사용된 그릿 척도의 문항은 총 8문항으로, 끈기(‘나는 문제를 해결하다가 어려움이 생겼을 때 크게 좌절하지 않으며, 다른 사람들보다 빨리 좌절에서 벗어난다’)와 같은 4문항, 열정(‘나는 자주 목표를 세우지만 그것을 이루기 전에 다른 목표를 세운다’)과 같은 4문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다 (1점)’에서 ‘매우 그렇다 (5점)’까지의 Likert 5점 척도로 평정되며, 역채점된 문항을 포함하여 합산 점수가 높을수록 아동의 그릿 수준이 높음을 의미한다. 본 연구에서 사용된 그릿 척도의 하위요인별 신뢰도는 끈기 .59, 열정 .62로 나타났다.

본 연구에서는 아동의 미디어 중독을 측정하기 위해 한국정보화진흥원 인터넷중독대응센터(iapc.or.kr)에서 활용되는 K-척도(인터넷중독 진단척도) 중 청소년 관찰자용 척도를 사용하였다(Panel Study of Korea Children, 2018). 아동의 스마트 과의존 척도는 15개의 문항으로 구성되어 있으며, 예를 들어 ‘PC, 스마트폰 사용으로 학교 성적이 떨어졌다’는 문항을 포함한다. 이 척도는 어머니가 응답하며, 자녀가 각 항목에 해당하는 모습을 기준으로 응답하도록 되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다 (1점)’에서 부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 Likert 4점 척도로 평정된다. 요인별 문항의 점수가 높을수록 아동의 스마트 과의존 정도가 높음을 의미한다. 본 연구에서 사용된 스마트 과의존 척도의 Cronbach's α는 .85로 나타났다.

본 연구는 아동의 스마트 과의존에 영향을 미치는 변수로 아동의 성별과 어머니의 학력을 통제변수로 포함하였으며, 아동의 성별은 더미변수로 사용하였다.

3. 자료분석

본 연구에 대한 분석은 다음과 같이 진행하였다. 첫째, SPSS 21.0을 사용하여 연구대상자의 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 실시하고, 측정 변수의 경향성을 알아보기 위해 기술 통계 및 척도의 신뢰도를 확인하였다. 둘째, 측정 변수들 간의 관계를 확인하기 위해 상관분석을 실시하였다. 마지막으로 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향력에 대한 아동의 학업스트레스와 그릿의 다중 매개 효과를 검증하기 위해서 PROCESS Macro (version 4.2), 모델 6을 활용하여 매개 검증을 실시하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 어머니의 성취압력, 아동의 학업스트레스, 그릿, 스마트 과의존의 전반적 경향

주요 변수들의 경향을 분석한 결과 아래 <표 2>에 제시하였다. 아동의 스마트 과의존의 평균은 1.77(SD = .42)로 다소 낮은 수준으로 나타났다. 어머니의 성취압력의 평균은 2.41(SD = .69)로 보통보다 낮은 수준으로 나타났다. 아동의 그릿의 평균은 3.39(SD = .55)로 보통보다 높은 수준이었다.

2. 어머니의 성취압력, 아동의 학업 스트레스, 그릿, 스마트 과의존의 상관관계

통제변수와 주요 변수 간의 상관관계를 알아보기 위해 Pearson 상관분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표 3>에 제시하였다.

분석 결과 어머니의 성취 압력은 아동의 학업스트레스(r = .34, p < .001), 스마트 과의존(r = .14, p < .001)과는 정적인 상관을 아동의 그릿(r = - .15, p < .001)과는 부적인 상관을 나타내었다. 아동의 학업스트레스는 아동의 그릿(r = - .43, p < .001)과는 부적인 상관을 스마트 과의존(r = .15, p < .001)과는 정적인 상관을 나타내었다. 아동의 그릿은 스마트 과의존과는(r = - .19, p < .001)부적인 상관을 타나내었다. 이러한 결과는 어머니의 성취 압력이 높아질수록 아동의 학업 스트레스와 스마트 과의존이 증가하고, 아동의 그릿은 감소한다는 것을 의미한다.

3. 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향에 대한 아동의 학업 스트레스, 그릿의 다중매개효과

본 연구에서는 어머니의 성취 압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향에서 아동의 학업스트레스와 그릿의 다중 매개효과를 검증하기 위해 Hayes(2022)가 제안한 PROCESS Macro의 Model 6을 사용하여 매개분석을 실시하였다. 간접효과를 검증하기 위해 부트스트래핑 표본 수를 5,000개로 설정하였으며, 95% 신뢰구간의 하한값(LLCI)과 상한값(ULCI)을 바탕으로 다중 매개효과의 유의성을 확인하였다.

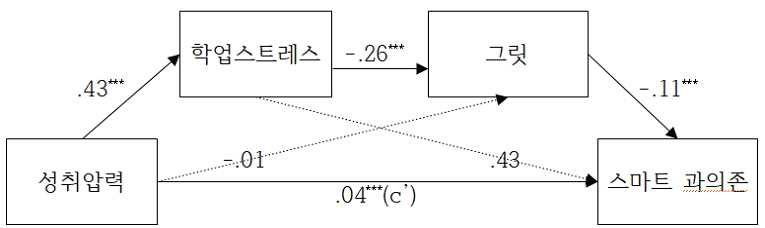

이에 대한 결과는 <표 4>에 제시하였으며, 다중 매개효과를 검증한 결과를 <그림 1>에 모형으로 나타내었다. <표 4>에서 보는 바와 같이, 어머니의 성취 압력이 아동의 학업 스트레스에 영향을 미쳐 스마트 과의존에 영향을 미치는 간접효과(경로 1)와 어머니의 성취 압력이 그릿에 영향을 미쳐 스마트 과의존에 영향을 미치는 간접효과(경로 2)는 95% 신뢰구간에서 하한값과 상한값이 0을 포함하여 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다.

어머니의 성취 압력이 아동의 스마트 미디어 과의존에 미치는 간접효과는 아동의 학업 스트레스와 그릿을 순차적으로 거쳐 유의미한 것으로 나타났다. 구체적으로, 어머니의 성취 압력이 아동의 스마트 미디어 과의존에 미치는 직접효과는 유의미하였으며(c’ = .04, p < .01), 아동의 학업 스트레스와 그릿을 매개 변수로 포함한 총 효과도 유의미하였다(c = .07, p < .001). 이는 어머니의 성취 압력이 아동의 학업 스트레스를 증가시키고, 그릿을 낮추어 결국 아동이 스마트 미디어에 과의존하는 경향을 나타낸다는 것을 시사한다.

Ⅳ. 결론 및 제언

본 연구는 초등학교 4학년 아동이 지각한 어머니의 성취압력과 아동의 스마트 과의존 간의 관계를 살펴보고, 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존 간의 관계에서 아동의 학업스트레스와 그릿의 다중매개효과를 검증하는 것을 목적으로 하였다. 본 연구의 결과에 대한 논의는 다음과 같다.

어머니의 성취압력과 아동의 스마트 과의존 간의 관계에서 어머니의 성취압력은 아동의 스마트 과의존에 정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 어머니의 성취압력 수준이 높을수록 아동의 스마트 과의존 역시 높아질 가능성을 의미한다. 이와 같은 연구 결과는 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 영향을 미친다는 선행연구와 일치한다(박서연, 정영숙, 2010). 어머니의 높은 성취압력은 아동에게 심리적으로 스트레스 요인으로 작용하고 이러한 스트레스 해소를 위해 아동이 스마트 미디어에 과의존하게 될 가능성을 높인다(전성은, 강영신, 2022). 더불어 어머니의 성취압력적 양육행동은 아동의 자율성과 자기 결정성을 저하시키는 요인으로 작용할 가능성이 있다(홍현정, 신나나, 2021). 예를 들어 자기 결정성이론(Self-Determination Theory)에 따르면 과도한 외적 압력은 내재적 동기를 약화시켜 이는 아동이 자신의 감정을 회피하거나 대체할 수 있는 활동에 몰두하도록 유도할 수 있다. 이러한 과정에서 스마트 미디어는 아동이 쉽게 접근할 수 있고, 매력적인 대체 활동으로 작용하여 과의존을 촉진하는 환경적 용인이 될 수 있다(전성은, 강영신, 2022). 이러한 연구 결과는 성취압력적 양육이 아동의 스마트 과의존을 유발할 수 있는 주요한 환경적 요인임을 시사한다.

다음으로, 본 연구에서는 어머니의 성취압력이 아동의 스마트 과의존에 미치는 영향에서 아동의 학업 스트레스와 그릿이 다중 매개 역할을 하는 것으로 나타났다. 즉, 어머니가 자녀에게 높은 성취압력을 가할수록 아동은 학업과 관련된 스트레스를 더욱 강하게 경험하게 된다. 이러한 학업 스트레스는 단순한 부담감 이상의 영향을 미치며, 아동의 정서적 안정성을 해칠 뿐만 아니라 자기조절력과 목표 지향적 행동을 유지하는 능력에도 부정적인 영향을 준다. 그 결과, 학업 스트레스가 높을수록 아동의 그릿 수준이 낮아지는 경향이 나타났다.

한편, 그릿은 장기적인 목표를 지속적으로 추구하고 어려움을 극복하는 성향을 의미하는 개념으로, 본 연구에서는 스마트 과의존을 낮추는 보호 요인으로 작용하는 경로가 확인되었다. 즉, 높은 수준의 그릿을 가진 아동일수록 스마트 미디어를 스트레스 해소 수단으로 활용하기보다는 자기조절적인 방식으로 사용하려는 경향이 강해, 스마트 과의존으로 이어질 가능성이 낮아지는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 어머니의 성취압력과 아동의 스마트 과의존 간의 관계에서 학업 스트레스와 그릿이 중요한 매개 변수로 작용함을 시사한다. 특히, 학업 스트레스는 어머니의 성취압력과 스마트 과의존을 연결하는 중요한 경로 중 하나로 확인되었다. 높은 학업 스트레스를 경험하는 아동은 정서적 불안감과 압박을 해소하기 위해 도피적 행동을 보일 가능성이 높으며, 스마트 미디어는 이러한 도피적 욕구를 충족시킬 수 있는 쉬운 수단으로 작용한다. 실제로 학업 스트레스가 높은 아동은 즉각적인 보상을 제공하는 스마트 미디어 사용을 증가시키는 경향이 있으며, 이는 장기적으로 스마트 과의존의 위험성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다. 이러한 연구 결과는 학업 스트레스가 스마트 과의존의 주요 위험 요인 중 하나로 작용한다는 선행 연구(박서연, 정영숙, 2010)와도 일치한다.

또한, 본 연구의 결과는 높은 수준의 그릿을 가진 아동이 스마트 과의존에 빠질 가능성이 낮다는 연구(오윤경, 장경은, 2024)와도 맥을 같이한다. 그릿이 높은 아동은 어려움을 극복하고 장기적인 목표를 추구하는 능력이 뛰어나며, 순간적인 스트레스를 회피하기 위해 스마트 미디어에 의존하는 경향이 상대적으로 낮다. 다시 말해, 학업 스트레스가 스마트 과의존으로 이어지는 부정적인 경로를 일부 상쇄하는 보호 요인으로서 그릿이 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.

이러한 점을 종합적으로 고려했을 때, 어머니의 성취압력은 아동의 스마트 과의존에 직간접적으로 영향을 미치는 요인으로 작용하지만, 그릿은 이러한 부정적인 영향의 보호 요인으로 기능할 수 있음을 본 연구는 보여주고 있다. 즉, 학업 스트레스로 인해 스마트 과의존이 심화될 가능성이 있더라도, 높은 수준의 그릿을 가진 아동은 자기조절력을 발휘하여 스마트 미디어 사용을 조절하고, 장기적인 목표를 달성하기 위해 보다 건설적인 방식으로 스트레스를 해소하려는 경향을 보일 수 있다. 따라서 본 연구의 결과는 아동의 스마트 과의존을 예방하기 위해서는 학업 스트레스를 줄이는 노력뿐만 아니라, 아동의 그릿을 향상시키는 개입이 필요함을 시사한다.

본 연구의 결과를 바탕으로 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 스마트 미디어 중독 점수를 연속 변수로 다루었으나, 후속 연구에서는 스마트 미디어 중독의 수준을 세분화하여, 예를 들어 경도, 중등도, 고도 중독군으로 나누어 각 그룹에 따른 성취 압력의 영향이 어떻게 다르게 나타나는지를 분석할 필요가 있다. 이를 통해 보다 구체적이고 실질적인 개입 방안을 제시할 수 있을 것이다. 둘째, 본 연구에서는 어머니의 성취압력과 아동의 스마트 과의존 간의 관계를 중심으로 논의하였으나, 아버지의 양육 행동이나 가족 내 다른 환경적 요인의 영향을 함께 고려한 연구가 필요하다. 부모의 상호작용이나 가정 내 디지털 환경이 아동의 스마트 미디어 사용에 미치는 복합적 영향을 탐구하는 것이 바람직하다. 셋째, 본 연구 결과를 바탕으로 아동의 스마트 과의존을 예방하기 위한 개입 프로그램 개발과 그 효과성을 검증하는 실험 연구가 필요하다. 예를 들어, 부모 교육 프로그램, 학업 스트레스 관리 방안, 그리고 아동의 그릿 증진 프로그램이 스마트 과의존을 감소시키는 데 어떤 영향을 미치는지 검토할 수 있다. 이와 같은 후속 연구를 통해 아동의 스마트 과의존 문제를 보다 심층적으로 이해하고, 이를 예방하고 해결하기 위한 효과적인 방안을 마련할 수 있을 것이다.

이러한 제한점에도 불구하고, 본 연구의 결과는 여러 중요한 시사점을 제공한다. 우선, 아동의 스마트 미디어 사용에 어머니의 양육 행동이 큰 영향을 미친다는 점에서, 어머니를 대상으로 한 구체적인 교육 프로그램의 필요성이 강조된다. 특히, 아동의 미디어 사용을 적절히 조절하고 올바른 디지털 습관을 형성하도록 돕는 부모 교육 프로그램은 가정환경에서 실질적인 변화를 유도할 수 있다. 또한, 아동의 스마트 과의존을 완화하는 데 중요한 보호 요인으로 그릿이 주목된다. 그릿은 후천적으로 개발될 수 있는 특성으로, 이를 증진시키기 위한 체계적인 노력이 필요하다. 가정에서의 부모 역할뿐만 아니라, 학교 교육 및 지역 사회 프로그램을 통해 아동의 그릿을 향상하는 다각적 접근이 이루어져야 한다. 조기 개입을 통해 아동이 어려움을 극복하고 목표를 지속적으로 추구하는 역량을 키운다면, 미디어 과의존뿐만 아니라 다양한 부적응 문제를 예방하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이와 함께, 아동의 그릿을 증진시키기 위한 다양한 프로그램 개발 및 효과 검증 연구가 활발히 이루어져야 할 것이다. 특히, 한국 사회의 문화적 특성과 지역적 요구를 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 아동의 전반적인 발달을 지원할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다. 이러한 노력은 스마트 과의존 문제를 해결하는 것을 넘어, 아동의 건강한 성장을 위한 근본적인 기반을 제공할 수 있을 것이다.

본 연구는 저 연령층의 스마트 미디어 중독이 사회적 이슈로 대두되고 있는 상황에서, 어머니의 성취압력과 아동의 학업 스트레스 및 그릿이 스마트 과의존에 미치는 영향을 분석함으로써 이들 변수의 역할을 확인하고자 한다. 이를 통해 아동의 스마트 미디어 중독에 대한 조기 개입 방안 마련에 필요한 기초자료를 제공하고, 특히 아동의 그릿을 강화함으로써 스마트 과의존 수준을 낮추는 데 기여할 수 있을 것이다.

References

-

강문비, 이우걸, 송주연(2023). 부모 성취압력과 자녀의 성취목표에 대한 메타분석. 교육심리연구, 37(2), 165-186.

[https://doi.org/10.17286/KJEP.2023.37.2.03]

-

고은혜, 배상률(2016). 청소년의 소셜미디어 중독 경향성에 영향을 미치는 요인에 관한 탐색적 연구 : SNS 이용행태 및 부모중재 유형을 중심으로. 청소년학연구, 23(6), 451-472.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2016.06.23.6.451]

- 김경준, 김희진, 이민희, 김윤나(2014). 한국 아동·청소년 인권실태연구 Ⅳ. 세종: 한국청소년정책연구원.

- 김길임, 심희옥(2002). 일상적 스트레스와 또래 괴롭힘의 가해와 피해경험. 아동학회지, 23(5), 139-151.

- 김도희, 박영준, 장재원(2017). 청소년의 학업스트레스가 스마트폰 중독에 미치는 영향연구: 자아존중감 부모지지 친구지지의 매개중심으로. 학교사회복지, 37, 67-89.

- 김미숙, 이성회, 백선희, 최예솔(2015). 초⋅중⋅고 학생의 그릿(Grit)에 영향을 미치는 환경 요인 및 성별⋅학년별 특성. 학습자중심교과교육연구, 15(5), 297-322.

- 김수현(2024). 청소년의 학업스트레스와 학교생활적응의 관계에서 그릿과 학습몰입의 매개효과에 관한 연구. 한국산학기술학회논문지, 25(6), 193-203. 10.5762/KAIS.2024.25.6.193

-

김영경(2022). 아동 후기 초등학교 학생의 학업스트레스가 그릿과 삶의 만족도에 미치는 영향: 어머니의 성취압력에 대한 다중집단분석을 중심으로. 한국산학기술학회논문지, 23(11), 462-477.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2022.23.11.462]

- 김윤희, 조규영(2014). B시 고등학생의 SNS 중독에 영향을 미치는 요인. Journal of The Korean Data Analysis Society, 16(2), 1075-1086.

-

김은지, 전귀연(2020). 유아의 스마트미디어 이용이 인지와 언어 발달에 미치는 영향 : 스마트미디어 중독 경향성의 매개효과와 어머니의 스마트미디어 이용 지도의 조절된 매개효과. Human Ecology Research, 58(1), 13-29.

[https://doi.org/10.6115/fer.2020.002]

-

김인숙, 김도연(2017). 어머니의 스마트폰 중독경향성이 학령전 아동의 스마트폰 과몰입에 미치는 영향. 아시아교육연구, 18(2), 221-244.

[https://doi.org/10.15753/aje.2017.06.18.2.221]

-

김희주,이지민(2014). 청소년이 지각한 부모와의 애착과 학교스트레스가 우울에 미치는 영향 : 자아탄력성의 조절효과를 중심으로. 가정과삶의질연구, 32(6), 31-45.

[https://doi.org/10.7466/JKHMA.2014.32.6.31]

-

김춘경, 조민규(2023). 후기 아동기 교사-아동 간 친밀감과 갈등, 집행기능곤란, 그릿 간 구조분석: 미디어기기 중독 수준에 따른 집단비교. 육아정책연구, 17(1), 121-145.

[https://doi.org/10.5718/kcep.2023.17.1.121]

- 문경숙(2008). 청소년의 학업스트레스와 정신건강 : 자기통제 및 감정조절의 역할. 아동학회지, 29(5), 285-299.

- 문두식, 최은실(2015). 부모의 양육태도가 청소년의 스마트폰 중독에 미치는 영향: 청소년 자아존중감의 매개효과. 청소년학연구, 22(10), 213-236.

- 박미선(2011). 고등학생의 학업스트레스 수준에 따른 '빗속의 사람' 그림 반응 차이 연구, 평택대학교 석사학위논문.

- 박서연, 정영숙(2010). 어머니의 학업성취압력과 아동의 학업스트레스 및 내재화 문제와의 관계에서 아동의 자아탄력성과 사회적 지지의 조절 효과. 한국심리학회지: 발달, 23(1), 17-32.

- 박선숙(2015). 대학생의 스마트폰 과다사용이 공격성에 미치는 영향에서 사회적 지지의 매개효과. 교정복지연구, 38 219-242.

- 보건복지부(2023). 2023 아동종합실태조사. 한국보건사회연구원.

-

성정혜, 김춘경(2019). 부모의 교육열과 아동의 자아존중감, 내재화 및 외현화 문제, 학교적응 간 구조적 관계: 아동의 성별에 따른 다집단 분석. 육아정책연구, 13(2), 47-71.

[https://doi.org/10.5718/kcep.2023.17.1.121]

-

신여울, 구민주, 박다은(2019). 고등학생의 그릿이 학교적응에 미치는 종단적영향에서 불안의 매개효과. 한국심리학회지: 발달, 32(3), 21-36.

[https://doi.org/10.35574/KJDP.2019.09.32.3.21]

- 여성가족부(2024). 2024년 청소년 스마트폰 및 인터넷 이용습관 진단조사. 여성가족부. 검색됨 출처 : http://www.mogef.go.kr

-

오윤경, 장경은(2024). 대규모 표본을 활용한 아동의 미디어 중독 수준이 공격성에 미치는 영향에서 아동이 지각하는 어머니 애착의 조절효과. 유아교육연구, 44(6), 381-398.

[https://doi.org/10.18023/kjece.2024.44.6.015]

-

이소은, 김미나(2021). 아동의 미디어 이용시간의 변화가 미디어중독과 학교적응에 미치는 영향. 교육비평, 47, 212–235.

[https://doi.org/10.36431/JPE.14.4.6]

- 장재홍(2004). 부모의 자녀양육태도가 중학생의 인터넷 중독에 미치는 영향 : 인터넷 사용욕구를 매개로. 상담학연구, 5(1), 113-128.

-

전성은, 강영신(2022). 아동이 지각한 성취압력이 미디어기기 중독에 미치는 영향: 내재화 문제와 자기조절 효능감의 삼원 조절효과. 육아정책연구, 16(3), 55-78.

[https://doi.org/10.5718/kcep.2022.16.3.55]

-

정경자, 심성경(2019). 사교육의 실시 현황 및 유아의 불만족도가 유아의 행복감에 미치는 영향. 육아지원연구, 14(4), 177-199.

[https://doi.org/10.16978/ecec.2019.14.4.007]

-

정인경, 김정현(2017). 중학생들의 학업스트레스와 학업소진이 스마트폰 중독에 미치는 영향. 한국지역사회생활과학회지, 28(2), 289-300.

[https://doi.org/10.7856/kjcls.2017.28.2.289]

- 지영주(2013). 한국 청소년의 인터넷중독, 식생활, 신체활동, 정신· 심리 상태의 분석: 2010년 청소년건강행태온라인조사를 바탕으로. 한국산학기술학회 논문지, 14(10), 4979-4988.

- 한국정보화진흥원 스마트쉼센터(2024). 유아동 스마트폰 중독 관찰자 척도. 한국정보화진흥원 스마트쉼센터.

- 홍설화(2006). 청소년기 스트레스가 인터넷 중독에 미치는 영향에 관한 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

-

홍주연, 강경자(2022). 고등학생의 스마트폰 과의존과 우울이 수면의 질에 미치는 영향. 한국산학기술학회논문지, 23(12), 654–665.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2022.23.12.654]

-

홍현정, 신나나(2021). 어머니의 양육행동과 중학생의 자기결정성 동기가 자기조절학습에 미치는 영향. 아동학회지, 42(5), 553-564.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2021.42.5.553]

-

Belsky J. (1993). Etiology of child maltreatment: a developmental-ecological analysis. Psychological bulletin, 114(3), 413–434.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.413]

-

Byun, J. H., Choi, Y. H., & Na, Y. J. (2015). Relationship between high school students' mental social health and tendency toward social networking addiction. The Journal of the Korean Society of School Health, 28(3), 248-255.

[https://doi.org/10.15434/kssh.2015.28.3.248]

-

Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2007). Development and validation of the Short Grit Scale (Grit-S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166-174.

[https://doi.org/10.1080/00223890802634290]

- Panel Study on Korean Children. (2018). Panel study of Korean children 11th survey [Data file and codebook]. Retrieved from https://panel.kicce.re.kr