부모의 A형 행동유형, 학부모역할 양육스트레스, 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 구조 관계

초록

본 연구는 부모의 A형 행동유형, 부모의 학부모역할 관련 양육스트레스, 그리고 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 구조관계를 살펴보았다. 이 구조모형에서 아버지와 어머니의 A형 행동유형이 각각의 학부모역할 스트레스와 어떤 관련성이 있는지 자기효과 및 상대방효과도 확인하였다. 한국아동패널의 2021년도 자료(14차)를 활용하였으며, 자녀가 중학교 1학년인 시기이다. 결측치를 제외하고 최종 구조방정식 모형에 포함된 연구참여자 수는 1,218명이었다. 기초통계 분석은 SPSS를 사용하였으며, 구조방정식 연구모형 분석은 Mplus를 활용하였다. 분석 결과, 구조방정식 모형은 좋은 모형적합도를 보였다. 구조모형에서 유의미하게 나온 경로를 종합한 매개효과 분석 결과, 아버지의 학부모역할 양육스트레스는 어머니 및 아버지의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 문제행동 간 관계를 매개하였다. 어머니의 학부모역할 양육스트레스는 본인의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관련성을 매개하였다. 부트스트랩 분석 결과, 각 매개경로의 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 매개효과는 통계적으로 유의한 것으로 검증되었다. 본 연구 결과, 부모의 학부모역할 양육스트레스는 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관련성에서 유의미한 매개변인이었으며, 중학생 자녀 문제행동에 미치는 아버지의 영향과 어머니의 영향이 다른 양상으로 나타났다. 이러한 결과는 향후 가족생활교육 프로그램 혹은 가족상담, 부모상담 프로그램 개발 시 시사점을 제공할 수 있다.

Abstract

The purpose of this study was to examine the mediating effect of parenting stress on the association between school parents’ Type A behavior pattern and their middle school children’s internalized and externalized problem behaviors in the structural equation model. This study also investigates the actor and partner effect of parents’ Type A behavior pattern and their parenting stress. Data were obtained from the 14th year data of the Panel Study on Korean Children. A total of 1,218 middle school students were included in the research model. Data were analyzed with SPSS for the descriptive statistics and correlations, and with Mplus for the structural equation model. The results showed that the measurement model and the research model had a good model fit. The significant paths showed that paternal parenting stress mediated both Type A behavior pattern of both father and mothers and the internalized problem behavior of middle school children. Maternal parenting stress mediated mothers’ Type A behavior pattern and the externalized problem behaviors. The results of this study suggest the significant mediating effect of parenting stress on the association between parents’ Type A behavior pattern and children’s problem behaviors, as well as different effect of mothers and fathers in parenting. The results of this study can be applied in developing family and/or marital education and counseling program.

Keywords:

Type A behavior pattern, parenting stress of school parents, internalized and externalized problem behaviors키워드:

부모의 A형 행동유형, 학부모역할 양육스트레스, 내재화 및 외현화 문제행동I. 서론

초기 청소년기에는 신체, 정서, 사회, 인지 등 다양한 영역에서 변화가 크게 두드러진다. 청소년들은 이 시기에 자신이 누구인지, 어떤 가치관을 가지고 살아가야 할지에 대한 탐색을 시작한다. 급격한 변화를 겪으면서 잦은 감정의 기복, 불안이나 우울과 같은 정서를 느끼기도 하고, 심리적 혼란과 갈등을 경험하며 부적응적 문제행동을 보이기도 한다(조미정, 김민주, 2014; 최태산, 김자경, 2015). 독립성과 자율성에 대한 욕구가 커지면서 부모로부터 벗어나 스스로 무언가를 이루어나가고자 노력하지만, 현실에서는 경험부족으로 부적절한 판단을 하기도 하는 등 어려움에 직면하기도 하며 쉽게 좌절감을 겪을 수 있다.

또한, 빠른 신체적 성장에 비해 정서적⋅정신적 성장의 속도는 비교적 더디게 이루어져 성장의 불균형으로 인한 불안정 상태에 놓이기도 한다(최혜영, 2016). 뇌발달의 관점에서 접근해 볼 때에도, 청소년기에는 분노, 공격성, 흥분, 공포와 같은 즉각적이면서도 강렬한 감정과 관련된 편도체가 먼저 발달하는 반면, 감정과 행동을 통제하고 조절하는 전전두엽은 편도체에 비해 완전한 발달을 이루지는 못한 상태로, 편도체의 발달로 인해 날 것의 감정이 두드러지는데, 이를 조절하는 이성의 영역은 발달이 느려 부적절하거나 과격한 행동이나 언어를 보이기도 한다(Cozolino, 2017). 이러한 괴리로 인해 청소년들은 외부자극에 쉽게 반응하게 되어 우울, 불안, 위축과 같은 내재화 문제를 경험하기도 하며, 공격행동이나 규칙위반과 같은 외현화 문제행동을 나타내기도 한다.

청소년들이 이러한 급격한 발달적 변화를 겪으며 경험할 수 있는 문제행동이 악화되지 않도록 이와 관련된 요인에 대한 연구가 중요하다. 청소년의 문제행동에 영향을 줄 수 있는 다양한 환경적, 맥락적 요인이 존재하지만, 그 중에서도 부모요인을 강조할 수 있다. 청소년기에는 자신의 자아정체성을 찾으려 노력하면서 부모로부터 분리되어 자기주도성을 키워나가려는 욕구가 증가하는 시기이기 때문이다. 이 시기에는 부모로부터 개별화를 시도하려는 자녀와 아직 미성년인 자녀를 관리감독 및 통제하려는 부모 사이에서 갈등이 불거지는 경우도 자주 일어난다. 따라서 청소년 자녀의 문제행동에 영향을 줄 수 있는 부모 요인에 대한 연구에 주목할 필요가 있다.

청소년 자녀에게 영향을 줄 수 있는 다양한 부모의 변인 중 부모의 A형 행동유형이 있다. A형 행동유형(type A behavior pattern: TABP)은 심혈관계 환자들과 그들의 특정적인 행동-감정 양상을 밝혀낸 Rosenman과 Friedman과 동료들의 연구에서 주장한 개념으로, 1958년에 이루어진 첫 연구에서 짧은 시간 안에 많은 것을 성취하기 위해 긴박하고 투쟁적 성향을 가진 개인들의 그룹이 심혈관계 질환을 더 많이 보인 것으로 나타났고, 이런 특징을 A형 행동유형으로 명명하였다(이충원 외, 1990; Friedman, 1977; Rebollo & Boomsma, 2006). A형 행동유형은 단기간에 많은 것을 성취하고자 투쟁적이고 공격적인 모습을 보이는 행동으로, 경쟁적인 성취욕구, 조급함, 인내심 부족, 일에 대한 강박적 몰두, 공격성, 적대감, 통제에 대한 강한 욕구 등으로 특징지어지며, 이러한 행동유형은 스트레스와 깊은 연관성이 있다고 보고된다(Möller, 2006). 이러한 A형 행동유형 경향이 높은 부모는 자녀에 대한 기대가 높고 자녀의 성취에 대한 인내심이 부족하여, 자녀와의 상호작용 과정에서 실망과 좌절과 같은 감정을 경험한다고 보고된다(민하영, 이영미, 2016). 이러한 부모의 심리적 기제는 자녀의 정서 및 행동에 영향을 미친다(김주리, 김남희, 2014). 따라서, A형 행동유형과 같이 자녀에 대해 조급하고 쉽게 좌절하며 강박적이고 성취지향적이며 통제적인 성향을 가진 부모의 성향은 자녀의 문제행동에도 영향을 줄 수 있다고 예측할 수 있기에 이와 관련된 연구들이 필요하다.

또한, 청소년 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 영향을 줄 수 있는 부모요인 중 양육스트레스를 고려할 수 있다. 많은 선행연구들에서 부모의 양육스트레스가 부모 자신의 정서나 행동 뿐만아니라 자녀의 행동에도 부정적인 영향을 미친다고 보고된다(이미정, 2020; 임소진, 전세경, 2016). 부모가 경험하는 높은 수준의 양육스트레스가 우울과 같은 부정적 정서를 증가시키고, 이러한 부정적 정서는 부모 자신의 양육역량에 대한 효능감이 낮아지도록 하여 종국에는 자녀의 문제행동을 유도할 수 있다는 것이다(임소진, 전세경, 2016; 이정윤, 장미경, 2009). 특히 본 연구는 중학생 자녀와 그 부모들을 대상으로 하기 때문에, 학부모역할 관련 양육스트레스에 초점을 맞춘다. 자녀가 청소년기에 접어들면서 부모의 역할과 자녀와의 관계가 변화하기 때문에, 부모는 자녀의 학교생활, 교우관계, 학업 등과 관련된 학부모역할 스트레스를 받을 수 있다고 나타났다(최혜영, 2016). 따라서, 본 연구는 청소년 자녀의 부모를 대상으로 학부모역할 관련 양육스트레스에 초점을 맞춘다는 데 의의가 있다. 양육스트레스 관련 선행연구는 부모라는 새로운 역할을 경험하게 되는 자녀영유아기 시기의 부모를 대상으로 훨씬 더 많이 진행되어 왔기 때문에, 청소년 자녀를 둔 부모를 대상으로 진행되는 양육스트레스는 그 중요성에 비해 주목을 덜 받고 있다(최미경 외, 2008). 이에 청소년 자녀를 둔 부모의 학부모역할 양육스트레스 관련 결과는 새로운 시사점을 제공할 수 있을거라 기대할 수 있다.

한편, 급격한 변화를 경험하는 자녀와 평소 보지 못했던 자녀의 과격한 행동으로 부모와 자녀 간 갈등이 쉽게 발생할 수 있는 자녀의 청소년 시기에 부모가 높은 수준의 A형 행동유형을 보인다면 부모의 양육스트레스로 연결될 수 있다(Šmigelskas, 2012). A형 행동유형의 특성들은 스트레스와 관련성이 높다고 꾸준하게 보고되어 왔다(정상복, 2022; Möller, 2006; Wang et al., 2011). 무슨 일이든 강박적이고 공격적이며 조급하게 하면서 단기간 내에 높은 수준의 성취를 이루려고 하는 압박적인 성향이 스트레스로 쉽게 이어질 수 있다. A형 행동유형 정도가 높은 경우 가족과의 긴장이 높아질 수 있으며 이는 양육스트레스를 높일 수 있다고 보고된다(Forgays, 1992; Forgays & Forgays, 1991). 특히 자녀 청소년기는 자녀의 학교생활, 성적, 또래관계가 중요해지는 시기로(최혜영, 2016), 청소년 자녀를 둔 부모가 A형 행동유형의 공격적이고 강박적인 특성을 보이는 경우 일상의 양육스트레스 뿐만 아니라 학부모역할 양육스트레스가 높아질 수 있음을 예측할 수 있다.

부모 양육과 관련된 선행연구에 따르면, 아버지의 양육과 어머니의 양육의 상이함이 보고된다. 비록 일반적으로는 아버지의 양육과 어머니의 양육 모두 자녀의 문제행동에 유의미한 영향이 있다고 보고되지만(김동진 외, 2018), 그 양상은 연구마다 다르게 나타난다. 어머니를 대상으로 한 연구들을 보자면, 어머니의 양육스트레스 수준이 높을수록 자녀가 내재화 및 외현화 문제행동을 보인다고 나타났다(민미희 외, 2016; 서석원, 우수경, 2016; 윤지원, 도현심, 2018; 한수정, 신유림, 2017). 아버지 대상 연구에서는 아버지의 심적 스트레스가 양육스트레스로 이어지고, 이를 매개로 하여 자녀의 문제행동에 영향을 미친다고 나타났다(이지예, 2017). 하문선(2018a)의 연구에서는 어머니의 양육스트레스가 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 아버지의 양육스트레스는 유의한 영향이 나타나지 않았다. 또한, 어머니의 양육효능감은 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 유의미한 영향을 주었으나, 아버지의 양육효능감은 아동의 행복에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다(기쁘다, 2018). 어머니의 양육은 문제행동에 유의미한 영향을 주었고, 아버지의 양육은 행복과 같은 긍정 정서에 영향을 준 것이다. 이와 같이, 어머니의 영향과 아버지의 영향은 양육의 영역에서 자녀에게 다르게 작용할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 아버지의 A형 행동유형 및 학부모역할 스트레스가 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 미치는 영향이 어머니의 A형 행동유형 및 학부모 역할 관련 양육스트레스가 자녀의 문제행동에 미치는 영향과 어떻게 다른지 살펴보고자 한다.

한편, 부모의 A형 행동유형과 학부모역할 스트레스 간 관련성을 살펴볼 때, 자녀의 문제행동과 관련된 어머니의 영향과 아버지의 영향이 다르게 나타나는지, 그리고 어머니와 아버지 사이에 자기효과와 상대방효과가 존재하는지도 살펴보고자 한다. 가족체계이론에 따르면 가족은 하나의 체계로 간주할 수 있으며 전체성과 상호의존성의 성격을 띈다. 즉, 가족구성원이 가족이라는 체계 안에서 서로가 서로에게 영향을 주고받는 관계이다(최연실 외, 2020). 이렇게 밀접한 관련성을 가진 관계이기 때문에 자기효과와 더불어 상대방효과도 존재하는지 확인할 필요가 있다.

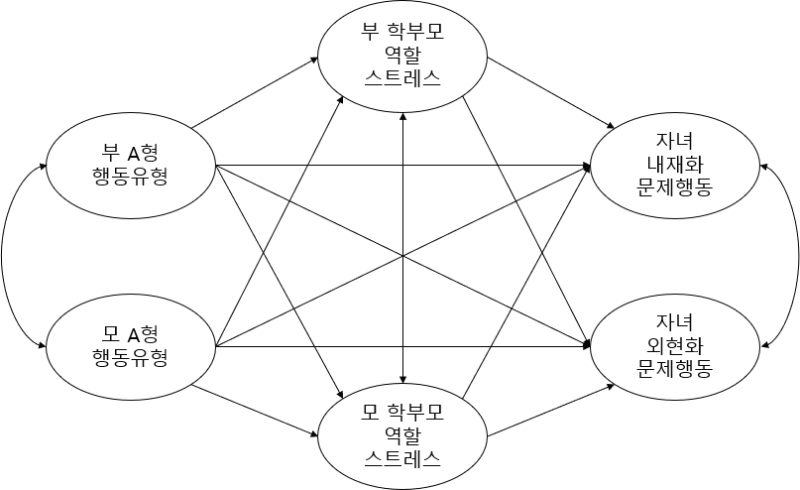

따라서, 이러한 선행연구들을 바탕으로 본 연구에서는 부모의 A형 행동유형, 학부모역할 관련 양육스트레스, 그리고 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 구조관계 탐색을 통하여, 부모의 A형 행동유형 정도가 학부모역할 양육스트레스의 간접효과를 거쳐 중학생 자녀의 내재화(불안/우울, 위축/우울, 신체증상) 및 외현화(규칙위반, 공격행동) 문제행동에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 즉, 부모의 학부모역할 관련 양육스트레스가 부모의 A형 행동유형과 중학생자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관계를 매개하는지 살펴보고, 부모의 A형 행동유형과 학부모역할 양육스트레스 간 관련성에서 자기효과와 상대방효과도 살펴보고자 한다. 청소년 자녀의 문제행동에 영향을 줄 수 있는 부모의 교육수준, 월 평균 가구소득, 자녀의 성별(이의빈, 2021; 박진아 외, 2020; 조미정, 김민주, 2014; 좌현숙, 2018)은 통제변수로 포함하여 분석을 진행하였다. 구체적인 연구문제는 아래에 제시하였고, 연구모형은 <그림 1>과 같다.

- 연구문제 1. 부모의 A형 행동유형과 부모의 학부모역할 스트레스 간 관련성에서 자기효과와 상대방효과는 어떠한가?

- 연구문제 2. 부모의 학부모역할 스트레스는 부모의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관련성을 매개하는가?

II. 이론적 배경

1. 부모의 A형 행동유형과 학부모역할 양육스트레스

A형 행동유형에는 단기간에 더 많은 성취를 만들기 위해 끊임없이 경쟁적으로 투쟁하는 것, 시간에 대하여 과도한 긴박감을 가지는 것, 원하는 바를 이루지 못할까봐 극도의 조바심을 내는 것, 인내하지 못하는 것, 일에 대한 과도한 몰두 혹은 강박, 바라는 것을 얻는 데에 방해가 되는 사람이나 통제불가한 환경에 대한 적대감과 공격성 등이 포함된다(Forgays, 1992; Friedman, 1977). 초기 연구들에서는 심장질환 환자를 대상으로 연구가 진행되었고, 이러한 A형 행동유형의 특성들이 심장질환과 유의미한 관련이 있다고 보고되었다(Haynes & Matthews, 1988; Matthews, 1982). 초기 연구에서는 심장질환 등 신체건강과의 연관성을 밝혀내는 데 주력하였으나, 비교적 최근 문헌에서는 다양한 심리⋅정서적 연관성도 보고되었는데, A형 행동유형의 이러한 조급하고 공격적인 특징들로 인해서 A형 행동유형 수준이 높은 사람들은 우울이나 조울과 같은 부정정서에 더 취약한 것으로 나타났고(Cooper et al., 1995), 언쟁적이며, 높은 수준의 스트레스를 받을 가능성이 있다고 나타났다(Wang et al., 2011).

많은 선행연구에서 A형 행동유형과 스트레스에 취약한 특성과의 관련성을 밝혀왔다. A형 행동유형의 가장 특징 중 하나가 통제할 수 없는 상황도 통제하려는 욕구가 강하다는 것인데, 이러한 경향성으로 인해 스트레스가 쉽게 유발된다(Glass, 1977). 또한, 인내하지 못하고 사소한 일에도 극심한 스트레스를 받기 때문에, 자신의 에너지를 불필요하게 많이 사용하며 스스로를 소진시키는 경향이 있다(권오현, 이재혁, 2019). 이를 양육에 적용했을 때 부모가 이렇게 조급하고 공격적이며 끊임없이 상황을 통제하려고 하는 개인적 특성을 가지고 양육을 한다면 양육스트레스가 높아진다(민하영, 이영미, 2016). 양육이라는 과정은 자녀의 삶을 멀리 내다보고 자녀를 긴 시간 돌보며, 자녀와의 상호작용을 통해 자녀 성향과 기질을 더욱 깊이 알아가고, 자녀의 성장을 기다려주는 포용력을 필요로 한다. 그러나, 부모의 A형 행동유형 수준이 높은 경우 양육이 뜻대로 되지 않는 상황에서 심리적 취약성이 나타날 수 있기에 부모의 A형 행동유형과 양육스트레스의 관련성을 밝히는 연구가 중요하다. 특히, 본 연구에서는 학부모역할 양육스트레스에 초점을 맞춘다. 한국 사회에서 청소년기 자녀를 둔 부모들은 학부모역할 관련 양육스트레스를 경험한다고 보고된다(최혜영, 2016). 한국 특유의 자녀 교육에 대한 높은 교육열 문화가 청소년기 자녀를 양육하는 부모들에게 과도한 심리적 압박감과 부담감으로 작용할 수 있고, 이에 자녀의 학교생활, 교우관계, 성적, 상급학교로의 진학 등 학부모역할과 관련된 양육스트레스를 경험할 수 있다. 따라서 단기간 내에 성공적인 결과물을 만들어야 한다는 압박감을 지닌 A형 행동유형 수준이 높은 부모가 높은 수준의 학부모역할 양육스트레스를 경험할 수 있다.

A형 행동유형을 다루는 선행연구들은 주로 만성질환자나 직장인을 대상으로 진행되어 왔고, 부모를 대상으로 A형 행동유형의 영향에 대해서 살펴본 연구는 많지 않다. Forgays(1992)가 어머니를 대상으로 A형 행동유형과 양육스트레스의 관련성을 살펴보았으며, 그 결과, 연구에 참여한 어머니들의 A형 행동유형이 높을수록, 특히 시간의 촉박함을 더 크게 지각하고 조급함이나 분노, 적개심 수준이 높을수록 자녀양육 관련 스트레스를 더욱 높게 지각한다고 나타났다. 또한 어머니의 A형 행동유형이 어머니 자신의 우울이나 양육스트레스를 유발시킬 수 있다고도 보고된다(민하영, 이영미, 2016). 그러나, 아버지의 A형 행동유형의 경우, 양육스트레스와의 관련성을 확인한 연구는 찾아보기 어렵다. 따라서 본 연구는 부모가 조급함, 강박, 공격적이고 통제적 성향으로 특징 지어지는 A형 행동유형을 보일 때 부모 자신의 학부모역할 양육스트레스에 어떤 영향을 주는지 밝혀냄으로 A형 행동유형 관련 문헌의 확장에 기여할 수 있다.

한편, 본 연구에서는 부모의 A형 행동유형과 부모의 양육스트레스 간 자기효과와 상대방효과도 살펴보았는데, 이와 관련된 선행연구는 찾아볼 수 없었으나, 가족체계에서 부부는 매우 밀접한 관계성과 상호의존성을 가지고 있음을 감안할 때, 자기효과와 더불어 아버지의 A형 행동유형이 어머니의 양육스트레스에 미치는 영향 및 어머니의 A형 행동유형이 아버지의 양육스트레스에 미치는 영향, 즉 상대방효과를 함께 살펴볼 수 있다. 전체성 및 상호의존성으로 특징지어지는 가족 관련 연구에서 자기효과와 더불어 상대방효과도 검증을 한다면, 연구를 통해서 가족관계와 관련한 더욱 의미있고 풍성한 해석이 가능하다.

2. 부모의 A형 행동유형과 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동

Achenbach와 Edelbrock(1981)는 아동⋅청소년의 문제행동을 내재화와 외현화로 구분하였다. 내재화 문제행동은 행동이나 내면의 감정을 과도하게 억제하고, 표현하고 싶은 것을 담아두며, 자신을 잘 드러내지 못하는 것으로 우울, 불안, 위축, 신체증상 등의 문제를 포함한다. 반면, 외현화 문제행동은 자기의 행동이나 감정을 적절하게 조절하거나 통제하지 못해서 생기는 공격행동, 과잉행동, 괴롭힘, 비행 등으로 겉으로 과하게 표출되는 문제적 행동을 의미한다. 초기 청소년의 내재화 및 외현화 문제행동을 방치하게 되면 성인기까지 이어져 더욱 심각하고 만성적인 형태로 지속될 수 있기 때문에(차윤희, 김영희, 2010), 초기 청소년의 내재화 및 외현화 문제행동 및 이와 관련된 요소들에 주목할 필요가 있으며, 본 논문에서는 부모의 A형 행동유형에 초점을 맞춘다.

A형 행동유형을 설명하는 여러 개념화 모델 중 하나는 인지⋅사회학습 관점(cognitive social learning perspective)으로, A형 행동유형을 낮은 자존감과 그로 인해 과도하게 인정받고 성공⋅성취를 이루려는 욕구로 설명한다(Burke, 1985; Price, 1982). 즉 낮은 자존감으로 인해서 끊임없이 무언가를 이루어 자기 가치를 스스로 증명해야 한다는 강박을 가지게 되고, 이러한 왜곡된 인지가 A형 행동패턴으로 나타난다는 것이다. 또한 자원은 한정되어 있다고 인식하기 때문에 다른 누군가가 무언가를 얻게 되면 나는 잃는 것이라는(“your win is my loss”) 생각으로 인해 타인에게 경쟁적이고 투쟁적인 행동을 보인다고 설명한다(Möller, 2006). 이렇듯 강박적이면서도 인내하지 못하는 특징을 가진 부모가 청소년 자녀를 양육할 때, 부모의 높은 수준의 A형 행동유형이 자녀의 우울, 불안, 위축, 신체증상과 같은 내재화 문제행동 및 공격성, 규칙위반과 같은 외현화 문제행동과 연결될 수 있음을 뒷받침하는 여러 문헌들이 존재한다.

선행연구에 따르면, 자녀의 행동에 대한 부모의 통제와 자녀에 대한 과도한 요구나 기대는 자녀의 우울, 부정 정서, 낮은 자존감, 공격성, 적개심과 관련되어 있다고 보고된다(Houston & Vavak, 1991; Loeb et al., 1980; Matthews et al., 1996). 또한 어머니의 A형 행동유형이 아동의 계획-조직화곤란, 행동⋅통제곤란, 정서⋅통제곤란, 부주의로 구성되어 있는 집행기능의 곤란에 영향을 미쳤고, 아동의 행복감에는 부적인 영향 주는 것으로 나타났다(송재화, 김리진, 2023). 어머니가 통제적이고 성급하고 조바심내며 공격성과 적대성을 바탕으로 하는 A형 행동유형 특징을 가지고 자녀를 양육할 때, 자녀는 집행기능을 향상시키는 데에 어려움을 겪을 수 있고 행복감과 같은 긍정정서는 저해될 수 있음을 의미한다. 또한 어머니의 초기 청소년 자녀에 대한 심리적 통제 수준이 높은 경우 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동을 높였고 자기효능감 수준은 떨어뜨리는 것으로 나타났다(최태산, 김자경, 2015). 어머니가 자녀에 대해 과도한 통제를 하려고 할 때 자녀의 문제행동을 불거지고 자기효능감과 같은 긍정적인 감정을 감소될 수 있음을 시사한다. 청소년 자녀를 둔 부모가 급격한 변화를 겪고 있는 자녀와 상호작용하며 인내심이나 이해심이 요구되는 상황이 종종 발생하는데, 부모가 A형 행동유형의 특징을 보인다면 부정적인 상호작용으로 이어질 수 있다. 이로 인해 청소년 자녀는 그 시기에 필요로 하는 정서적 유대감을 적게 느낄 수 있고, 중요한 사람으로부터 지지받는다는 느낌을 받지 못해 우울, 위축, 낮은 자존감과 같은 심리적 어려움이 유발될 수 있다(Cicchetti & Toth, 1998). 또한, 부모와의 갈등이나 심리적 거리감 혹은 단절은 청소년기 또래관계나 외부자극에 과도하게 몰입하게 만들 수 있으며, 이는 부적응 및 문제행동으로 연결되기도 한다(최미경 외, 2008).

A형 행동유형과 관련된 문헌 중에 부모의 A형 행동유형과 자녀의 A형 행동유형의 관련성을 확인한 연구들도 존재한다(Forgays & Forgays, 1991; Räikkönen, 1993). 부모가 A형 행동유형의 특성들을 보일 때, 부모를 거울삼아 성장하는 자녀들도 그 행동을 답습할 수 있음을 시사한다. 특히나 공격성, 적대성이 두드러지는 A형 행동유형 특징은 자녀의 외현화 문제행동과 상관이 있을 수 있다고 예측할 수 있다. 이러한 선행연구들을 바탕으로 본 연구의 연구모형에서는 부모의 A형 행동유형에서 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동으로 가는 경로를 설정하였다.

3. 부모의 A형 행동유형과 학부모역할 양육스트레스 및 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동

앞서 언급한 바와 같이 부모의 A형 행동유형 그 자체로 청소년기 자녀의 우울, 위축, 불안, 신체증상과 같은 내재화 문제행동 및 공격행동, 규칙위반과 같은 외현화 문제행동에 직접적인 영향을 줄 수 있지만, 청소년 자녀를 둔 부모의 학부모역할 양육스트레스를 통해서도 유의미한 영향을 줄 수 있다. 서론에서 언급한 바와 같이, 선행연구들에 따르면 부모가 높은 수준의 양육스트레스를 경험할 때 자기 자신 뿐만 아니라 자녀의 문제행동에 영향을 준다(이미정, 2020). 부모가 높은 수준의 양육스트레스를 경험하면 부정적 양육효능감 혹은 부정적 양육행동으로 이어질 수 있고, 이러한 부정적 양육패턴은 종국에 자녀에게 영향을 주어 문제행동으로 이어질 수 있다고 보고된다(임소진, 전세경, 2016; 이정윤, 장미경, 2009). 다른 선행연구들에서도 부모의 부정적인 양육과 양육스트레스는 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 영향을 줄 수 있다고 보고된다(김동진 외, 2018; 이미정, 2020; 이의빈, 2021).

한편, 자녀의 발달과 성장의 기본적인 틀을 제공하고 영향을 줄 수 있는 부모의 양육과 관련해서 다양한 차원과 변인이 확인되어 왔다(박선희 외, 2023). 온정적인 반응과 애정을 바탕으로 하는 긍정적 양육이 있는가 하면, 통제와 거부로 대표되는 부정적 양육으로 크게 나뉘어지는데, 이렇게 양육의 태도나 행동에 영향을 주는 주요 변인 중 하나가 양육스트레스라고 알려져 있다(최혜영, 2016). 즉, A형 행동유형의 특징과 비슷한 통제나 강박으로 특징되는 부정적 양육은 청소년기 자녀를 둔 부모의 학부모역할 스트레스를 가중시킬 수 있음을 시사한다. 양육스트레스는 부모가 일상적인 부모로서의 역할을 수행하면서 경험하는 스트레스와 긴장감으로, 부모-자녀관계 및 자녀의 행동을 이해할 수 있는 배경이 되기도 한다(Abidin, 1990). 특히나, 입시경쟁과 과중한 교육열이 두드러지는 한국 사회에서 학부모역할 관련 양육스트레스는 부모의 심리적 부담을 가중시킬 수 있는 측면이 있다(최혜영, 2016). 이렇게 부모가 양육을 어려워 하고 지속적인 스트레스를 받게 되면 자녀의 문제행동에게 직간접적으로 영향을 미치게 된다. 따라서, 본 연구에서는 부모의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관계에서 부모의 학부모역할 양육스트레스의 매개효과를 검증하고자 한다.

III. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 한국아동패널의 2021년도 자료(14차)를 활용하였다. 한국아동패널은 부모 및 자녀의 자료를 2008년부터 매년 수집하고 있으며, 자녀의 발달 및 부모의 특성, 교사, 학교, 보육, 가정환경, 지역사회 등 다양한 관련 자료를 제공한다. 2021년은 자녀가 중학교 1학년인 시기에 해당된다. 연구참여자 수는 1,348명(남아 688명, 여아 660명)이며, 결측치를 제외하고 최종 연구모형에 포함된 연구참여자 수는 1,218명이었다. 중학생 자녀의 월령 평균은 만 159.84개월(SD = 1.75)이었으며, 연구참여자 가족의 월 평균 가구소득은 6,422,800원(SD = 858.98)으로 나타났다. 아버지의 평균 연령은 만 46.60세(SD = 3.96)이며, 어머니의 평균 연령은 만 44.06(SD = 3.67)세로 나타났다. 부모의 교육수준은 아버지, 어머니 모두 대졸이라고 응답한 경우가 가장 많았다. 부모의 취/학업상태는 아버지의 경우 96.3%가 취업중이라고 응답하였고, 어머니의 경우 60.6%가 취업중이라고 응답하였다.

2. 측정도구

부모의 A형 행동유형을 측정하기 위하여 신승욱(2008)의 연구에서 사용된 A/B형 행동유형 척도가 사용되었다. 총 10문항으로 구성되었으며, 예시 문항으로는 ‘ 나는 약속시간에 늦는다든지 또는 일이 느리게 진행되는 것을 참지 못한다’, ‘사람들은 내가 쉽게 흥분한다고 말한다’, ‘나는 심한 압력 하에 있을 때에 쉽게 흥분하고 화를 내는 편이다’와 같은 문항이 있다. 리커트 5점 척도로(1 = 전혀 그렇지 않다, 5 = 매우 그렇다) 점수가 높을수록 A형 행동유형 수준이 높음을 의미한다. 신뢰도 Cronbach’s α는 부 .83, 모 .83으로 신뢰할 수 있는 수준으로 나타났다.

부모의 학부모역할 스트레스를 측정하기 위하여 강희경(2003)이 개발한 양육스트레스 척도의 하위척도가 사용되었다. 양육스트레스 척도는 총 24문항으로 구성되어 있으며 2개의 하위 영역(학부모역할 스트레스 17문항, 부모생활 스트레스 7문항)이 있다. 한국아동패널에서는 연구참여자 자녀가 중학생이 되는 14차 조사부터는 부모생활 스트레스 하위척도의 문항들은 적절하지 않다고 판단하여 학부모역할 스트레스 하위척도의 17문항만을 사용하였다. 예시 문항으로는 ‘선생님이 아이를 차별대우 할까봐 걱정된다’, ‘아이의 적성을 잘 찾아줄 수 있을지 걱정된다’, ‘아이의 학업 성적 때문에 스트레스 받는다’ 등이 있다. 리커트 5점 척도(1 = 전혀 그렇지 않다, 5 = 매우 그렇다)를 사용하였으며, 점수가 높을수록 학부모역할 양육스트레스 수준이 높은 것으로 해석한다. 신뢰도 Cronbach’s α는 부 .94, 모 .93으로 나타나 신뢰할만한 수준이라고 볼 수 있다.

중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동을 측정하기 위하여 오경자와 김영아(2010)가 개발한 아동‧청소년 행동평가척도(Child Behavior Checklist, CBCL 6-18)가 사용되었다. 본 척도는 부모가 응답한 척도로, 내재화 문제행동은 총 32문항이며 하위척도는 불안/우울(13문항), 위축/우울(8문항), 신체증상(11문항)이 있다. 외현화 문제행동은 총 35문항이며 하위척도에는 규칙위반(17문항)과 공격행동(18문항)이 있다. 불안/우울요인은 ‘잘 운다’, ‘신경이 날카롭고 곤두서 있거나 긴장되어 있다’ 등 정서적으로 우울하고 과도하게 걱정이 많거나 불안이 높은 것과 관련된 문항들로 구성되어 있다. 위축/우울요인은 ‘즐기는 것이 매우 적다’, ‘말을 하지 않으려 한다’ 등 위축되고 소극적인 태도, 주변에 대한 적은 흥미 등과 관련된 문항들로 구성되어 있고, 신체증상요인은 ‘어지러워한다’, ‘별다른 이유없이 지나치게 피곤해 한다’ 등 의학적으로 확인된 질병이 없음에도 다양한 신체증상의 호소와 관련된 문항으로 구성되어 있다. 규칙위반요인은 ‘잘못된 행동을 하고도 잘못했다고 느끼는 것 같지 않다’, ‘집이나 학교 또는 다른 장소에서 규율을 어긴다’ 등 규칙을 잘 지키지 못하거나 사회적 규범에 어긋나는 문제행동들을 충동적으로 하는 것과 관련된 문항들로 구성되어 있으며, 공격행동요인은 ‘말다툼을 많이 한다’, ‘자기 물건을 부순다’ 등 언어적, 신체적으로 파괴적이고 공격적인 행동이나 적대적인 태도와 관련된 문항들로 구성되어 있다. 연구참여자들은 ‘전혀 해당되지 않는다(0점)’, ‘가끔 그렇거나 그런 편이다(1점)’, ‘자주 그런 일이 있거나 많이 그렇다(2점)’의 범위에서 응답하였다. 점수가 높을수록 문제행동 수준이 높음을 의미한다.

3. 분석방법

부모의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관계에서 부모 학부모역할 스트레스의 매개효과를 분석 및 검증하기 위하여 구조방정식 구조모형을 <그림 1>과 같이 설정하였다. 우선 자료가 제공해줄 수 있는 기본적 정보를 알아보기 위하여 빈도분석, 평균, 표준편차 및 상관관계 등의 기술통계 분석을 진행하였고, 이는 SPSS 22.0을 사용하였다. 구조방정식 측정모형 및 구조모형 분석을 위하여 Mplus 8.0을 사용하였다. 연구모형에 포함된 변인들 중에 하위요인이 없는 A형 행동유형과 학부모역할 스트레스는 문항묶음(parcels)을 지표변수로 사용하여 잠재변수를 만들었으며, 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동은 각각의 하위척도를 사용하여 잠재변수를 만들었다. 내재화 문제행동의 하위척도에는 불안/우울, 위축/우울, 신체증상이 있으며, 외현화 문제행동의 하위척도에는 규칙위반, 공격행동이 있다. 또한, 분석시 자료를 최대한으로 사용하여 결측값을 다루는 것으로 알려져 있는 ML(Maximum Likelihood) 방법을 활용하여 결측치 문제를 처리하였다(Baraldi & Enders, 2010). ML은 자료가 정규분포로 확인되었을 때 사용하며, 정규분포성이 확인되지 않았을 때에는 비정규분포 자료에도 사용할 수 있는 부트스트랩 ML을 활용한다.

각 잠재변수가 지표변수에 의해 얼마나 잘 설명되는지 확인하기 위하여 측정모형의 모형적합도를 분석하였으며, 측정모형의 적합도가 좋다고 판단한 후 본 연구의 구조모형을 분석하였다. 모형적합도를 판단하기 위하여 카이제곱값(χ²), CFI, TLI, RMSEA, SRMR 값을 확인하였다(Hu & Bentler, 1999). 카이제곱값의 경우는 표본 크기에 민감하기 때문에 카이제곱값에만 의존하지 않고, 다른 수치들도 함께 종합적으로 판단하여 적합도를 평가하였다(Hoyle & Panter, 1995). CFI와 TLI 값의 경우 .90이상이며 1에 가깝게 나올수록 좋은 적합도임을 의미하며, RMSEA와 SRMR 값의 경우 .05이하이며 0에 가까울수록 좋은 적합도라고 볼 수 있다(Hu & Bentler, 1999). 유의미한 경로가 나타나 매개효과가 있는 경우, 그 매개효과를 검증하기 위하여 부트스트랩(n = 10,000) 분석을 진행하고, 95% 신뢰구간 안에 0을 포함하지 않으면 매개효과가 유의하다고 판단한다(MacKinnon, 2008).

또한 본 연구의 구조모형의 한 부분인 부모의 A형 행동유형과 부모 학부모역할 양육스트레스 간 관련성은 자기-상대방 상호의존모형(actor-partner interdependence model: APIM) 분석을 활용하였다. APIM 분석은 짝자료를 활용하는 방식으로 자기효과와 상대방효과를 검증할 수 있다(Cook & Kenny, 2005; Kenny et al., 2006; van Dulmen & Goncy, 2010). 자기효과는 자기의 행동 혹은 특성이 자기 자신에게 미치는 영향을 의미하며, 상대방효과는 자기 행동이나 특징이 상대방에게 미치는 영향을 뜻한다. 본 연구에서 수집된 부부의 자료와 같이 서로 상호의존적이며 밀접한 관계에서는 자기효과 뿐만 아니라 상대방효과도 살펴보는 것이 중요하다(Wickham & Knee, 2012).

IV. 연구결과

1. 주요 변인의 기술통계 및 상관관계

아버지와 어머니의 A형 행동유형, 학부모역할 양육스트레스, 그리고 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 기술통계 분석결과 및 상관분석 결과는 표 2에 나타나 있다. 왜도값과 첨도값을 통하여 자료의 정규분포성을 확인해 보았고, 부모의 A형 행동유형, 부모의 학부모역할 양육스트레스, 자녀의 내재화 문제행동은 왜도값이 절대값 3 이내, 첨도값이 절대값 10 이내로 정규성을 보였다(Kline, 2023). 그러나, 자녀의 외현화 문제행동 자료가 비정규성을 보였기 때문에 최종분석은 비정규자료 분석에 적합하다고 알려진 부트스트랩 ML을 활용하였다.

아래 <표 2>에서 볼 수 있듯이, 각 변인의 평균값을 살펴보자면 부모의 A형 행동유형은 모두 중간값 3점보다 낮은 것으로 나타나 본 연구에 참여한 부모의 A형 행동유형 수준은 높지 않은 것으로 보인다. 부모의 학부모역할 양육스트레스 또한 모두 중간값 3점보다 낮게 나타나 부모의 학부모역할 관련 양육스트레스가 비교적 낮은 것으로 나타났다. 아버지와 어머니의 평균값을 단순 비교해보았을 때, 아버지의 A형 행동유형 평균값이 어머니보다 다소 높은 것으로 나타났고, 어머니의 학부모역할 양육스트레스 평균값이 아버지보다 다소 높은 것으로 나타났다. 또한 상관관계 분석 결과 본 연구모형에 포함된 모든 변인들은 통계적으로 유의미한 정적 상관을 보였다. 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동은 부모의 A형 행동유형 수준이 높을수록 그리고 학부모역할 관련 양육스트레스 수준이 높을수록 심화되는 것으로 나타났다.

2. 구조관계 분석과 검증

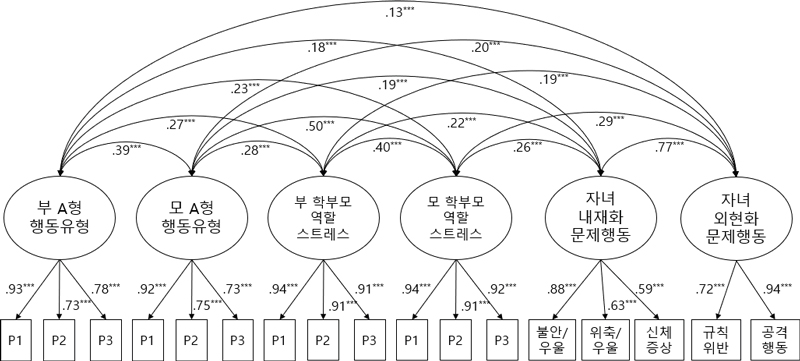

부모의 A형 행동유형, 부모의 학부모역할 양육스트레스, 그리고 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 구조관계를 확인하기 위하여 <그림 1>과 같은 구조모형을 설정하였다. 우선 문항묶음 및 하위척도로 만든 각 지표변수가 잠재변수를 잘 설명하는지 확인하기 위하여 <그림 2>와 같이 측정모형을 검증하였다. 그 결과, 측정모형의 모형적합도는 χ² = 337.940, p = .0000, RMSEA = .041(90% C. I. = [.036, .046]), CFI = .982, TLI = .977, SRMR = .024로 나타나 좋은 모형적합도를 보였다. 각 잠재변수가 지표변수에 의해 설명되는 요인부하 추정치가 모두 .5이상으로 나타나 준수한 설명력을 보였으며(Hair et al., 2010), 잠재변수들 사이의 상관은 모두 .9 이하로 변별력이 있다고 나타났다(Kline, 2023).

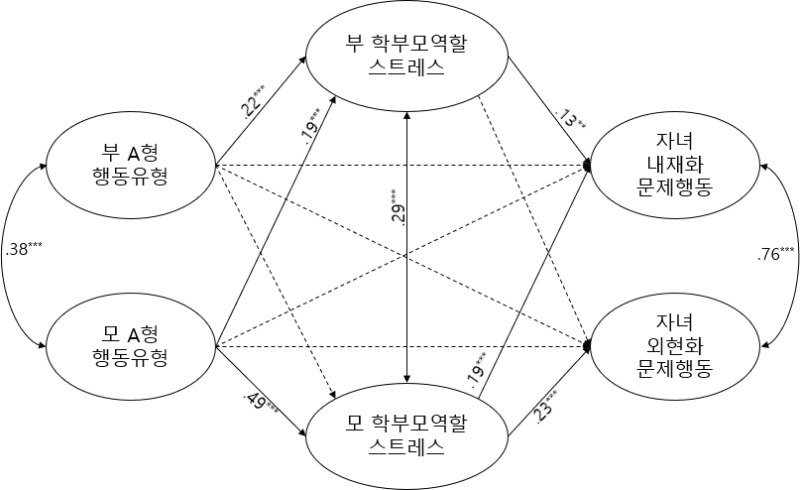

측정모형이 좋은 모형적합도를 보였기 때문에, 본 연구의 구조모형을 검증하였다. 그 결과 통제변수까지 포함한 연구모형 역시 좋은 모형적합도를 보이는 것으로 나타났고,(χ² = 417.573, p = .0000, RMSEA = .036(90% C. I. = [.031, .040]), CFI = .979, TLI = .974, SRMR = .030) 최종모형 및 각 경로의 계수와 통계적 유의성은 <그림 3>과 같다.

최종모형의 유의미한 경로를 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 우선, 부모의 A형 행동유형이 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 직접적인 영향을 주지는 않는 것으로 나타났다. 아버지 및 어머니의 A형 행동유형은 아버지의 학부모역할 양육스트레스를 높였고(아버지의 A형 행동유형 β = .22, p < .001; 어머니의 A형 행동유형 β = .19, p < .001), 아버지의 학부모역할 양육스트레스는 중학생 자녀의 내재화 문제행동 수준을 높이는 것으로 나타났다(β = .13, p < .01). 어머니의 A형 행동유형이 자신의 학부모역할 양육스트레스를 높였고(β = .49, p < .001), 이는 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동을 높이는 것으로 나타났다(내재화 문제행동 β = .19, p < .001; 외현화 문제행동 β = .23, p < .001).

유의한 경로를 바탕으로 부모의 A형 행동유형과 부모의 학부모역할 양육스트레스 간 자기효과와 상대방효과를 살펴보자면, A형 행동유형과 학부모역할 양육스트레스 사이 관련성에서 아버지와 어머니 각각의 자기효과가 나타났다. 즉, 중학생 부모의 A형 행동유형 수준이 높을수록 학부모역할 양육스트레스의 수준도 높아지는 것이다. 상대방효과를 살펴 보았을 때에는 어머니의 A형 행동유형이 아버지의 학부모역할 양육스트레스를 높이는 것으로 나타났다. 즉, 어머니의 행동패턴이 A형에 가까울수록 아버지는 학부모역할 관련 양육스트레스는 심화될 수 있다. 아버지의 A형 행동유형은 어머니의 학부모역할 양육스트레스에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

최종모형의 유의미한 경로를 바탕으로 매개효과를 살펴보자면, 아버지의 학부모역할 양육스트레스는 아버지 및 어머니의 A형 행동유형과 자녀의 내재화 문제행동(불안/우울, 위축/우울, 신체증상) 사이 관련성을 매개하였다. 아버지 및 어머니의 A형 행동유형이 중학생 자녀의 내재화 문제행동에 직접적인 관련성이 있는 것은 아니었으나, 아버지의 학부모역할 양육스트레스라는 매개변수를 통하여 간접적인 효과가 있는 것으로 나타난 것이다. 또한, 어머니의 학부모역할 스트레스는 어머니의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화(불안/우울, 위축/우울, 신체증상) 및 외현화(규칙위반, 공격행동) 문제행동 간 관계를 완전매개하는 것으로 나타났다. 어머니의 A형 행동유형이 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 직접적인 영향을 주는 것은 아니었으나, 어머니의 학부모역할 양육스트레스라는 매개를 통하여 간접적인 효과가 나타났다고 볼 수 있다.

매개효과를 검증하기 위하여 부트스트랩 분석을 진행하였고, <표 3>에 나타났듯이 각 매개경로의 신뢰구간에 0이 포함되지 않았다. 따라서 최종모형에서 나타난 매개효과는 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 통제변수로 투입되었던 부모의 교육수준, 월 평균 가계소득, 자녀 성별은 모두 통계적으로 유의하지 않는 것으로 나타났다.

V. 결론 및 논의

본 연구는 부모의 A형 행동유형, 부모의 학부모역할 양육스트레스, 그리고 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 구조관계에 대해서 살펴보았다. 구체적으로, 부모의 학부모역할 양육스트레스가 부모의 A형 행동유형과 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관련성을 매개하는지 검증하였다. 또한, 부모의 A형 행동유형과 부모의 학부모역할 양육스트레스에서 어머니와 아버지의 응답에서 자기효과와 상대방효과가 있는지 확인하였다. 연구 결과를 요약하자면 다음과 같다.

우선 부모의 A형 행동유형이 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 직접적인 영향을 미치지는 않았으나, 부모의 학부모역할 양육스트레스를 매개하여 관련성이 있는 것으로 나타났다. 더 구체적으로 유의미한 경로를 살펴보자면, 아버지와 어머니의 A형 행동유형 수준이 높을수록 아버지의 학부모역할 양육스트레스가 높아질 수 있으며, 아버지의 높은 학부모역할 관련 양육스트레스는 자녀의 내재화 문제행동 수준을 높일 수 있다고 나타났다. 즉, 청소년자녀를 둔 부모가 조급함, 조바심, 통제에 대한 과도한 욕구, 공격적, 경쟁적 특징으로 대표되는 A형 행동유형 수준이 높을수록 학부모역할과 관련된 양육스트레스는 높아지고, 중학생 자녀의 불안, 우울, 위축, 신체증상 등으로 대표되는 내재화 문제행동으로 이어질 수 있음을 시사한다. 본 연구의 결과 부모의 A형 행동유형이 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동에 직접 영향을 미치지는 않았다는 점은 흥미롭다. 이는 부모의 심리적 기제나 행동이 양육스트레스를 거쳐 자녀에게 영향을 줄 수 있다는 선행연구와 그 맥을 같이 한다(하문선, 2018b).

이와 같이 자녀의 내재화 문제행동과 관련해서는 부모의 A형 행동유형이 자녀의 우울이나 위축과 같은 부정정서, 그리고 낮은 자존감와 관련이 있다는 선행연구와 맥을 같이 한다(Cooper et al., 1995; Loeb et al., 1980). 부모가 조바심을 내며 공격적이고 적대적이며 경쟁적인 특성을 가지고 있을 때, 스스로 더 높은 학부모역할 관련 양육스트레스를 경험한다는 의미이고, 이는 자녀의 우울, 위축, 불안, 신체증상에 영향을 준다. 학부모역할 관련 양육스트레스 척도의 문항들을 보면 대부분 ‘우려된다’, ‘걱정된다’, ‘불안하다’, ‘부담스럽다’, ‘답답하다’, ‘어려워진다’ 등의 표현으로 부모의 학부모역할 양육스트레스가 묘사된다. 이와 같이 부모가 자녀의 학교생활, 교사 및 또래관계에 대해서 불안해하고 걱정하고 우려하게 되면, 자녀는 스스로 위축되며 자기 자신을 표현하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

또한, 중학생 자녀의 외현화 문제행동에 영향을 준 것은 어머니의 A형 양육행동에서 어머니의 학부모역할 양육스트레스로 이어지는 간접효과로만 나타났고, 아버지의 A형 행동유형이나 아버지의 학부모역할 양육스트레스와는 유의미한 관련성은 보이지 않았다. 즉, 중학생 자녀의 외현화 문제행동에 미치는 아버지의 영향과 어머니의 영향이 다르게 나타난 것이다. 어머니의 A형 행동유형은 본인의 학부모역할 양육스트레스 뿐만 아니라 아버지의 학부모역할 양육스트레스도 높이는 것으로 나타났으며, 어머니의 학부모역할 관련 양육스트레스는 중학생 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동 모두에 영향을 주는 것으로 나타났다. 중학생 자녀의 외현화 문제행동 역시 어머니의 A형 양육행동이 직접적으로 유의미한 관련성이 있지는 않았으나, 어머니의 학부모역할 양육스트레스의 매개효과가 나타난 것이다. 어머니가 공격적이고 적대적이며 단기간 내에 무언가를 이루려고 동분서주하고, 경쟁적으로 무언가를 성취하려는 특성을 가지고 있을 때, 중학생 자녀가 학교에서 어떻게 생활할지, 선생님이나 친구들과 관계적 문제가 생기는 것은 아닌지, 학교에서 차별을 받는 것은 아닌지 등을 강박적으로 걱정하며 학부모역할 관련 양육스트레스를 받게 되고, 어머니의 이러한 학부모역할 스트레스는 오히려 자녀를 부적응적으로 만들 수 있음을 시사한다. 또한 이러한 결과는 앞서 언급한 부모의 A형 행동유형과 자녀의 A형 행동유형 간 높은 상관이 있다는 선행연구(Forgays & Forgays, 1991; Houston & Vavak, 1991; Matthews et al., 1996)와 그 맥을 같이 한다. 즉, 어머니 개인이 가지고 있는 경쟁심이나 조바심 혹은 공격성이나 적대감이 자녀의 외현화 문제행동과 연관되어 있을 가능성이 존재한다. 다만 어머니의 A형 행동유형 특성이 자녀의 이러한 공격행동과 규칙위반행동에 직접적으로 영향을 준다기 보다는, 어머니의 성급하고 경쟁적이며 공격적인 행동이 학부모역할 관련 양육스트레스를 높였고, 이는 중학생 자녀의 외현화 문제행동을 높일 수 있는 것으로 나타났다.

어머니의 학부모역할 스트레스가 자녀의 외현화 문제행동에 유의미한 영향을 준 반면 아버지의 학부모역할 스트레스가 자녀의 외현화 문제행동에 유의미한 영향을 주지 않았다는 점은 자녀의 행동에 아버지와 어머니의 영향이 다르다는 선행연구와 그 맥을 같이 한다(기쁘다, 2018; 하문선, 2018a). 공격적인 행동이나 규칙위반의 특징을 보이는 외현화 문제행동에 영향을 주는 것은 어머니의 학부모역할 스트레스로, 어머니가 자녀의 학교생활, 성적, 교우관계 등으로 인해 스트레스를 받으며 양육에 어려움을 겪을 때 자녀의 외현화 문제행동이 나타날 수 있는 것이다. 이는 현재 한국 사회에 맞벌이가정의 수가 과거에 비해 크게 늘어났지만 어머니가 자녀의 주양육자 역할을 여전히 담당하고 있는 현상과 맥이 닿아 있다고 볼 수 있다. 본 연구의 연구참여자 부모의 취/학업상태를 보면 취/학업상태는 아버지의 경우 96.3%가 취업중이라고 응답하였고, 어머니의 경우 60.6%가 취업중이라고 응답하였다. 반면 아버지의 경우, 아버지의 양육은 자녀의 외현화 문제행동보다는 긍정정서와 맥이 닿아 있다는 연구결과(기쁘다, 2018)와 비슷한 맥락이라고 볼 수 있다. 아버지는 자녀와 보내는 시간이 어머니와 비교했을 때 더 적었을 수 있다. 이에 자녀의 행동을 통제하는 경향보다는 같이 놀아주는 역할을 담당했을 가능성이 있으며 그 때문에 아버지가 받는 학부모역할 스트레스는 자녀의 외현화 문제행동으로까지 이어지지 않았다고 추측할 수 있다.

한편, 부모의 A형 행동유형과 학부모역할 양육스트레스 간 자기효과와 상대방효과를 살펴보았을 때, 아버지와 어머니 모두 자기효과는 나타났다. 즉 아버지의 A형 행동유형 수준이 높을수록 학부모역할 관련 양육스트레스가 높아졌고, 어머니의 A형 행동유형 수준이 높을수록 자신의 학부모역할 양육스트레스를 악화시켰다. 그러나 상대방효과의 경우에는 어머니의 A형 행동유형이 아버지의 학부모역할 양육스트레스에 영향을 주는 것으로 나타났으나, 아버지의 A형 행동유형은 어머니의 학부모역할 양육스트레스와는 관련이 없는 것으로 나타났다. 아버지의 학부모역할 양육스트레스가 어머니의 A형 행동유형이라는 개인적인 특성과 관련이 있음을 의미하는데, 자기 자신 뿐만 아니라 배우자가 조급하고 적대적이며 공격적인 특성을 가질 때 아버지들은 학부모역할 관련해서도 더욱 조바심을 내게 되고 걱정과 우려를 할 수 있음을 뜻한다. 이는 아버지 양육 취약성 가설(fathering vulnerability hypothesis)이 작동되었다고 해석할 수 있다. 아버지 양육 취약성 가설은 아버지의 양육이 부부관계 혹은 배우자에게 영향을 더 많이 받는다고 주장한다(Cummings et al., 2004; Cummings et al., 2010). 어머니의 경우 배우자 역할과 어머니 역할을 잘 분리하는 데 반해, 아버지의 경우 두 역할을 잘 분리하지 못하는 경향이 있어 배우자의 영향을 받게 되고, 이러한 영향은 자녀와의 관계에도 전이될 수 있다고 주장한다(기쁘다, 2018). 이에 비추어볼 때 본 연구에서도 아버지 양육 취약성 가설에서 주장하는 이러한 경향이 나타나, 아버지의 조급함과 강박적인 A형 행동유형 성향은 어머니의 학부모역할 양육스트레스에 영향을 주지 않은 반면, 어머니의 A형 행동유형 성향은 아버지의 학부모역할 스트레스를 높였다고 볼 수 있다. 이렇게 아버지와 어머니가 받는 배우자의 영향이 다르게 나타났다는 것은 향후 가족생활교육 혹은 가족상담 프로그램 개발 시 적용할 필요가 있다.

이러한 연구결과들을 바탕으로 가족 혹은 학부모 관련 서비스를 제공하는 현장에서 적용할 수 있는 방안을 다음과 같다. 우선, 본 연구의 결과는 내재화 및 외현화 문제행동을 보이거나 비슷한 심리적 어려움을 가지고 있는 초기 청소년을 지원하는 교육 혹은 상담프로그램 개발 시 가족 혹은 부모를 대상으로 하는 개입도 포함시켜 통합적인 프로그램을 만드는 것의 중요성을 보여준다. 특히 본 연구의 연구참여자는 초기 청소년기를 지나고 있는 중학교 1학년 학생들로 아직 부모의 관심과 지지가 필요한 시기이다. 초기 청소년이 우울, 불안, 위축, 신체증상, 공격행동, 규칙위반행동과 같은 부적응적인 행동을 보일 때 그러한 행동을 수정해나갈 수 있는 개인교육도 필요하다. 그러나, 동시에 부모가 중학생 자녀를 보다 적절하게 양육할 수 있도록 변화해야 할 부분이 무엇인지 등 부모 자신의 개인적 특성이나 스트레스 수준을 돌아볼 수 있는 회기를 포함시키는 것이 필요하다. 이로써 부모 자신이 청소년 자녀에게 미칠 수 있는 영향에 대해서 자각할 수 있도록 부모의 성찰을 돕고, 적절한 지원과 교육상담을 받을 수 있도록 하는 것이 중요하다.

또한, A형 행동유형과 관련된 교육 혹은 개입프로그램을 개발하여 부모교육이나 부모상담에 적용할 수 있다. 본 연구의 결과는 부모가 조바심을 내고 경쟁적이고 공격적인 행동들을 보이며, 양육과정에서 통제할 수 없는 상황을 통제하려고 하면, 양육스트레스가 심화될 수 있고, 자녀의 문제행동으로 이어질 수 있다는 결과이기 때문에, 부모의 A형 행동유형을 어떻게 조절 또는 완화시킬 수 있을지에 대한 내용을 프로그램에 담을 필요가 있다. 즉 부모의 심리적 자원을 키울 수 있는 컨텐츠를 개발하여 포함시키는 것이 중요하다. A형 행동유형이 심장질환 및 다양한 정서적 어려움과 유의미한 연관성이 있다고 밝혀진 후, 많은 연구자와 실천가들이 어떻게 하면 A형 행동유형을 변화시킬 수 있을지 치료적 측면에 대해 연구해 왔고 다양한 개입방식들을 개발해 왔다(Haaga, 1987). 이러한 개입기법들과 관련 개념들을 활용하여 부모의 통찰과 자기인식을 이끌어낼 수 있다. 예를 들어, A형 행동유형은 낮은 자존감으로 인해 타인에게 인정받기 위해서 끊임없는 성취를 이루려는 특성과 연관성이 깊다고 보고되는데(Möller, 2006), 부모의 자아존중감과 관련된 내용을 프로그램에 담을 수 있을 것이다. 또한 쉽게 분노하며 적대적이고 공격적인 태도에 대해서는 어떻게 하면 자신의 감정을 잘 다스릴 수 있는지, 부정정서 관련된 자극을 어떻게 알아차릴 수 있을지에 대한 개입기술이 포함되어도 부모에게 큰 도움이 될 수 있다. 이러한 면들을 교육 혹은 상담프로그램의 컨텐츠에 포함시킨다면 부모의 양육부담감이나 스트레스를 줄일 수 있고, 이는 종국적으로 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동의 완화에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

지금까지 A형 행동유형과 관련된 연구는 심장질환자나 병원종사자 등의 직장인을 대상으로 주로 진행되어 왔었고, 자녀에게 미칠 수 있는 영향에도 불구하고 부모의 A형 행동유형 관련 연구는 부족한 실정이다. 이런 면에서 본 연구는 부모를 대상으로 부모의 A형 행동유형이 학부모역할 양육스트레스를 통해서 중학생 자녀의 문제행동에 유의미한 연관성이 있다는 것을 밝혀냈다는 데에 의의가 있다. 또한 이러한 구조관계를 통하여 아버지의 영향과 어머니의 영향을 구분하면서도 동시에 전체적인 가족체계 구조를 살펴볼 수 있도록 어머니와 아버지 사이의 자기효과와 상대방효과를 검증했다는 점에서 선행연구와 차별성이 있다. 그러나 제한점도 존재한다. 본 연구에서는 A형 행동유형과 연관성이 깊은 스트레스 관련 변인인 학부모역할 양육스트레스를 매개변수로 설정하였는데, 학부모역할 양육스트레스 이외에도 부모의 A형 행동유형과 자녀의 내재화 및 외현화 문제행동을 매개하는 다양한 매개변수가 있을 거라 예측할 수 있다. 향후 후속연구에서는 더욱 다양한 매개변수를 활용하여 부모의 A형 행동유형이 자녀에게 어떤 영향을 미치는지 더욱 심도 있게 탐색할 필요가 있다. 또한, 부모의 양육스트레스는 A형 행동유형과 같은 자신의 성격이나 성향에 영향을 받지만, 동시에 자녀의 기질이나 특성에 좌우되기도 하는데, 본 연구에서는 자녀의 기질이 부모의 스트레스에 미칠 수 있는 영향을 고려하지 않았다는 제한점이 있다. 따라서 향후 후속연구에서는 자녀의 기질이나 특성을 조절변인으로 추가하여 부모의 심리적 특성이 스트레스에 미치는 경로의 조절효과를 보면 본 연구를 확장할 수 있는 결과를 도출할 수 있을 것이다. 그리고, 본 연구는 한국아동패널자료를 활용하였는데, 월 평균 가계소득을 보면 생활수준이 비교적 높은 편으로 나타났다. 비록 월 평균 가계소득이 유의미한 통제변인은 아니었지만, 본 연구의 결과를 해석할 때 연구참여자들의 생활수준이 비교적 높은 편임을 감안하고 해석할 필요가 있다. 마지막으로, 후속연구에서는 매개효과의 인과관계를 보다 명확하기 하기 위해서 종단자료를 활용하여 종단연구를 진행할 필요가 있다. 이러한 제한점에도 불구하고 본 연구의 결과는 향후 가족생활교육 프로그램 혹은 가족상담, 부모상담 프로그램 개발 시 A형 행동유형과 관련된 새로운 컨텐츠를 제공할 수 있으며, 아버지의 양육과 어머니의 양육의 차이점에 대한 시사점을 제공할 수 있다.

Acknowledgments

이 논문은 2023학년도 한국방송통신대학교 국외연수비 지원을 받아 작성된 것임.

References

- 강희경(2003). 학동기 자녀를 둔 부모의 양육스트레스 척도 개발. 가정과삶의질연구, 21(2), 31-38.

-

권오현, 이재혁(2019). 한의대생의 A형 행동유형과 생활 양식 및 심리 특성과의 관계 연구. 대한예방한의학회지, 23(3), 71-82.

[https://doi.org/10.25153/spkom.2019.23.3.007]

- 기쁘다(2018). 부모의 가족 상호작용과 양육효능감, 아동 문제 행동과 행복 간 관계에 대한 종단연구. 열린부모교육연구, 10(1), 67-94.

-

김동진, 전효정, 고은경(2018). 부모의 양육스트레스, 부부갈등, 유아의 내재화 및 외현화 문제행동 간 관계에서 단기종단연구: 자기-상대방 상호의존모형의 적용. 인지발달중재학회지, 9(3) 27-50.

[https://doi.org/10.21197/JCEI.9.3.2]

- 김주리, 김남희(2014). 어머니의 행복감 및 양육행동과 유아의 행복감 간 관계. 생애학회지, 4(1), 19-32.

-

민미희, 김정민, 김지현(2016). 부부관계와 어머니의 양육스트레스 및 긍정적 양육행동이 유아의 행동문제에 미치는 영향. 한국보육지원학회지, 12(6), 103-121.

[https://doi.org/10.14698/jkcce.2016.12.06.103]

-

민하영, 이영미(2016). 학령기 자녀를 둔 어머니의 A유형 행동패턴과 우울감 관계에서 양육 스트레스의 매개효과. 한국생활과학회지, 25(3), 307-315.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2016.25.3.307]

-

박선희, 김빛나, 김영희(2023). 부모의 양육차원이 청소년의 내재화·외현화 문제행동에 미치는 영향: 다층메타분석. 청소년학연구, 30(2), 33-67.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2023.2.30.02.33]

-

박진아, 이미리, 신유림(2020). 외현화 및 내재화 문제행동 고위험군 청소년 예측모형: 의사결정나무분석을 중심으로. 정서⋅행동장애연구, 36(1), 69-91.

[https://doi.org/10.33770/JEBD.36.1.4]

-

송재화, 김리진(2023). 어머니의 A유형 행동패턴 및 아동의 자아존중감과 행복감, 집행기능곤란 간의 구조적 관계. 육아정책연구, 17(1), 27-50.

[https://doi.org/10.5718/kcep.2023.17.1.27]

- 서석원, 우수경(2016). 어머니의 양육스트레스가 유아의 문제행동에 미치는 영향: 어머니 심리적 특성의 매개효과. 유아교육학논집, 20(2), 519-539.

- 신승욱(2008). A/B형 행동 유형에 따른 초등학교 교사의 직무 스트레스와 정신건강과의 관계 분석. 춘천교육대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 오경자, 김영아(2010). 아동‧청소년 행동평가척도 매뉴얼. 서울: 휴노컨설팅.

- 윤지원, 도현심(2018). 유아의 기질 특성과 어머니의 양육스트레스 및 양육행동이 유아의 외현화 문제행동에 미치는 영향. 인간발달연구, 25(2), 51-77.

-

이미정(2020). 어머니의 양육스트레스가 자녀의 문제행동에 미치는 영향: 아버지의 양육분담 조절효과를 중심으로. 한국보육학회지, 20(4), 25-39.

[https://doi.org/10.21213/kjcec.2020.20.4.25]

-

이의빈(2021). 주관적 사회경제적 지위, 부모 우울, 부정적 양육행동과 아동의 내재화, 외현화 문제행동 간 관계. 청소년학연구, 28(5), 85-114.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2021.05.28.5.85]

- 이정윤, 장미경(2009). 어머니의 우울과 양육행동의 관계: 자녀양육관련 비합리적 사고의 매개효과. 인지행동치료, 9(2), 1-16.

- 이지예(2017). 아버지의 심리적 스트레스와 양육스트레스 및 양육행동이 유아의 문제행동에 미치는 영향. 충북대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 이충원, 윤능기, 서석권, 신동훈(1990). A형행동양상과 부모의 사회적인 통제. 예방의학회지, 23(1), 22-32.

-

임소진, 전세경(2016). 중고등학생 학부모의 양육스트레스, 부모효능감, 우울감, 부모교육참여가 자녀의 생활역량에 미치는 영향. 한국가정과교육학회지, 28(4), 123-137.

[https://doi.org/10.19031/jkheea.2016.12.28.4.123]

-

정상복(2022). 사무직 공무원의 A형 행동유형과 사회·심리적 스트레스의 관계에서 자기존중감의 매개효과. 한국산학기술학회논문지, 23(4), 216-224.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2022.23.4.216]

- 조미정, 김민주(2014). 청소년 내재화/외현화 문제 행동에 미치는 영향요인에 관한 성별차이 분석: 부모의 부부갈등과 부모애착을 중심으로. 비판사회정책, 45, 267-303.

-

좌현숙(2018). 청소년의 내재화 및 외현화 문제에 영향을 미치는 부모양육행동: 성차와 연령차를 중심으로. 청소년학연구, 25(2), 219-245.

[https://doi.org/10.21509/KJYS.2018.02.25.2.219]

- 차윤희, 김영희(2010). 아동기 문제행동의 발달궤적과 예측요인. 대한가정학회지, 48(5), 25-48.

- 최미경, 신정희, 구현경, 박선영, 한현아, 최단비(2008). 청소년 자녀를 둔 어머니의 양육효능감 및 양육스트레스와 부모교육 지식수준 및 요구도. 아동학회지, 29(5), 227-242.

- 최연실, 기쁘다, 성미애(2020). 가족상담 및 치료. 서울: 한국방송통신대학교 출판문화원.

- 최태산, 김자경(2015). 모의 심리적 통제와 초기 청소년의 자기효능감이 청소년의 외현화·내재화 문제행동에 미치는 영향. 청소년학연구, 22(8), 363-384.

-

최혜영(2016). 청소년 자녀를 둔 어머니의 학부모 역할 스트레스, 가족응집력, 가족적응력이 부모 효능감에 미치는 영향. Family and Environment Research, 54(4), 441-450.

[https://doi.org/10.6115/fer.2016.034]

-

하문선(2018a). 맞벌이 부모의 일-가족 갈등, 양육스트레스, 아동의 내재화 및 외현화문제의 관계: 자기-상대방 상호의존모형(APIM)의 적용. 아시아교육연구, 19(3), 573-600.

[https://doi.org/10.15753/aje.2018.09.19.3.573]

-

하문선(2018b). 맞벌이가정 아버지의 일-가족 갈등과 일-가족 향상, 양육스트레스와 자녀와의 상호작용 및 아동의 문제행동의 관계. 학습자중심교과교육연구, 18(21), 529-552.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2018.18.21.529]

-

한수정, 신유림(2017). 어머니의 양육스트레스 및 유아의 기질적 까다로움과 문제행동과의 관계에서 탄력성의 중재효과. 한국보육지원학회지, 13(3), 103-119.

[https://doi.org/10.14698/jkcce.2017.13.03.103]

-

Abidin, R. R. (1990). Introduction to the special issue: The stresses of parenting. Journal of Clinical Child Psychology, 19(4), 298-301.

[https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1904_1]

-

Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1981). Behavioral problems and competencies reported by parents of normal and disturbed children aged four through sixteen. Monographs of the Society for Research in Child Development, 46(1), 1-82.

[https://doi.org/10.2307/1165983]

-

Baraldi, A. N., & Enders, C. K. (2010). An introduction to modern missing data analyses. Journal of School Psychology, 48(1), 5-37.

[https://doi.org/10.1016/j.jsp.2009.10.001]

-

Burke, R. J. (1985). Beliefs and fears underlying Type A behavior: Correlates of time urgency and hostility. Journal of General Psychology, 112(2), 133-145.

[https://doi.org/10.1080/00221309.1985.9710998]

- Cicchetti, D., & Toth, S. L. (1998). Perspectives on Research and Practice in Developmental Psychopathology. In W. Damon, I. E. Sigel, & K. A. Renninger (Eds.), Handbook of child psychology: Child psychology in practice (5th ed., pp. 479–583). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc..

-

Cook, W. L., & Kenny, D. A. (2005). The actor-partner interdependence model: A model of bidirectional effects in developmental studies. International Journal of Behavioral Development, 29(2), 101-109.

[https://doi.org/10.1080/01650250444000405]

-

Cooper, H., Okamura, L., & McNeil, P. (1995). Situation and personality correlates of psychological well-being: Social activity and personal control. Journal of Research in Personality, 29(4), 395-417.

[https://doi.org/10.1006/jrpe.1995.1023]

- Cozolino, L. (2017). The neuroscience of psychotherapy: Healing the social brain (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York, NY: WW Norton & Company.

- Cummings, E. M., Goeke-Morey, M. C., & Raymond, J. (2004). Fathers in family context: Effects of marital quality and marital conflict. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (4th ed.) 196–221. New York, NY: Wiley.

- Cummings, E. M., Merrilees, C. E., & George, M. W. (2010). Fathers, marriages, and families: Revisiting and updating the framework for fathering in family context. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (5th ed.) 154–176. Hoboken, NJ: Wiley.

-

Forgays, D. K. (1992). Type A behavior and parenting stress in mothers with young children. Current Psychology, 11, 3-19.

[https://doi.org/10.1007/BF02686824]

-

Forgays, D. K., & Forgays, D. G. (1991). Type A behavior within families: Parents and older adolescent children. Journal of Behavioral Medicine, 14(4), 325-339.

[https://doi.org/10.1007/BF00845110]

- Friedman, M. (1977). Type A behavior pattern: Some of its pathophysiological components. Bulletin of the New York Academy of Medicine, 53(7), 593-604.

- Glass, D. C. (1977). Behavior patterns, stress, and coronary disease. Hillsdale, NJ: Earlbaum.

-

Haaga, D. A. (1987). Treatment of the type A behavior pattern. Clinical Psychology Review, 7(5), 557-574.

[https://doi.org/10.1016/0272-7358(87)90044-4]

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2010). Multivariate data analysis (7th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

-

Haynes, S., & Matthews, K. A. (1988). Area review: Coronary-prone behavior: Continuing evolution of the concept. Annals of Behavioral Medicine, 10(2), 47-59.

[https://doi.org/10.1207/s15324796abm1002_2]

-

Houston, B. K., & Vavak, C. R. (1991). Cynical hostility: Developmental factors, psychosocial correlates and health behaviors. Health Psychology, 10(1), 9-17.

[https://doi.org/10.1037/0278-6133.10.1.9]

- Hoyle, R. H., & Panter, A. T. (1995). Writing about structural equation models. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications, 158-176. Thousand Oaks, CA: Sage.

-

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

[https://doi.org/10.1080/10705519909540118]

- Kenny, D. A., Kashy, D. A., & Cook, W. L. (2006). Dyadic data analysis. New York, NY: The Guilford Press.

- Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed). New York, NY: Guilford publications.

- Loeb, R. C., Horst, L., & Horton, D. J. (1980). Family interaction patterns associated with self-esteem in pre-adolescent girls and boys. Merrill-Palmer Quarterly, 26, 203-217.

- MacKinnon, D. P. (2008). Introduction to statistical mediation analysis. Mahwah, NJ: Erlbaum.

-

Matthews, K. A. (1982). Psychological perspectives on the Type A behavior pattern. Psychological Bulletin, 91(2), 293-323.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.91.2.293]

-

Matthews, K. A., Woodall, K. L., Kenyon, K., & Jacob, T. (1996). Negative family environment as a predictor of boys’ future status on measures of hostile attitudes, interview behavior and anger expression. Health Psychology, 15(1), 30-37.

[https://doi.org/10.1037/0278-6133.15.1.30]

-

Möller, A. T. (2006). Type A behavior pattern and its treatment. In E. Molinari, L. Bellardita, and A. Compare. Clinical psychology for cardiac disease, 413-434. New York, NY: Springer.

[https://doi.org/10.1007/978-88-470-0378-1_22]

- Price, V. A. (1982). Type A behavior pattern: A model for research and practice. New York, NY: Academic Press.

-

Räikkönen, K. (1993). Predictive associations between Type A Behavior of parents and their children: A 6-Year follow-up. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 154(3), 315-328.

[https://doi.org/10.1080/00221325.1993.10532184]

-

Rebollo, I., & Boomsma, D. I. (2006). Genetic and environmental influences on type A behavior pattern: Evidence from twins and their parents in the Netherlands Twin Register. Psychosomatic Medicine, 68(3), 437-442.

[https://doi.org/10.1097/01.psy.0000204631.76684.28]

- Šmigelskas, K. (2012). Type A behavior pattern revisited: Long-term follow-up from the Kuopio Ischemic Heart Disease study. Doctoral dissertation, University of Eastern Finland, Finland.

-

van Dulmen, M. H., & Goncy, E. A. (2010). Extending the actor-partner interdependence model to include cross-informant data. Journal of Adolescence, 33(6), 869-877.

[https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.07.002]

-

Wang, Y., Terao, T., Hoaki, N., Goto, S., Tsuchiyama, K., Iwata, N., ... & Nakamura. J. (2011). Type A behavior pattern and hyperthymic temperament: Possible association with bipolar IV disorder. Journal of Affective Disorders, 133(1-2), 22-28.

[https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.04.017]

-

Wickham, R. E., & Knee, C. R. (2012). Interdependence theory and the actor–partner interdependence model: Where theory and method converge. Personality and Social Psychology Review, 16(4), 375-393.

[https://doi.org/10.1177/1088868312447897]