가정에서의 유아기 자녀 성교육 현황 및 부모의 인식 연구

초록

본 연구는 유아기 자녀의 성 관심도를 알아보고 가정에서 이루어지는 유아 대상 성교육의 현황을 파악하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 유아기 자녀 부모를 대상으로 자녀의 성 관련 질문과 행동에 대해 조사하였으며, 부모가 생각하는 유아 성교육의 중요도와 실제 가정에서 이루어지는 실행도를 비교분석하였다. 광주광역시 소재 어린이집과 유치원에 재원 중인 만 4, 5, 6세 유아의 부모 338명으로부터 수집한 자료를 분석에 사용하였다. 측정도구는 유아 성교육 관련 선행연구들과 유치원 성교육 표준안, 어린이집 성교육 매뉴얼 등을 참조하여 유아의 성 관심영역, 부모가 인식하는 성교육 어려움의 응답범주를 선정하였고, 또한 성교육의 12가지 세부주제를 선정하였다. SPSS와 EXCEL을 사용하여 기술통계, 교차분석, t-test 및 ANOVA를 수행하였고, 주요 분석으로 성교육 세부 주제에 대한 중요도-실행도 분석(IPA, IPGA)을 실시하였다. 본 연구의 결과는 첫째, 응답 부모의 과반 이상이 자녀의 성 관련 질문 및 행동을 경험한 적이 있다고 응답하였고, 성 행동은 유아의 연령에 따라 빈도에 차이를 보였다. 둘째, 유아는 아기의 출생기원에 관한 질문을 가장 많이 하였으며, 성기를 만지는 성행동을 가장 많이 보이는 것으로 나타났다. 셋째, 95% 이상의 부모들이 유아 성교육의 필요성을 인식하고 있었으나 유아의 수준에 맞는 성교육의 어려움을 보고하였다. 넷째, 가정 내 유아 성교육의 중요도와 실행도는 유아의 연령에 따라서 차이를 보였다. 마지막으로, 중요도-실행도 분석 결과 부모들은 성폭력예방, 신체보호 및 청결교육을 특히 강조하고 있는 반면, 성적 행동에 관한 교육은 중요성 인식만큼 실행하고 있지는 않아 개선될 필요가 있었다. 논의에서는 본 연구에서 밝혀진 가정 내 유아 성교육의 현황을 바탕으로 향후 성교육의 방향성을 제시하였다.

Abstract

The purpose of this study was to find out the sexual interest of early children and to examine the current status of sexuality education provided by parents at home. Specifically, the parents of young children were surveyed about their children's sex-related questions and behaviors, and the importance of early childhood sexuality education and the actual degree of perfermance at home were analyzed. Data were collected from 338 parents of 4-, 5-, and 6-year-old children attending daycare centers and kindergartens in Gwangju, Korea. For measurement, response categories of children's interest in sex, parents' perceived difficulties in sexuality education, and 12 specific topics on sexuality education were selected by referring to previous studies on early childhood sexuality education, kindergarten sexuality education standards, and daycare center sexuality education manuals. Descriptive statistics, χ2 test, t-test, and ANOVA were performed using SPSS and EXCEL, and as the main analysis, importance-performance analysis(IPA, IPGA) was conducted on the 12 topics of sexuality education. The results of this study are as follows: First, more than half of the parents reported that they had experienced their children's sex-related questions and behavior, and sexual behavior showed differences in frequency depending on the children's age. Second, early children asked the most questions about the baby's birth origin and showed the most sexual behavior touching their genitals. Third, more than 95% of parents were aware of the need for sexuality education for early children, but reported difficulties in providing sexuality education appropriate to the child's level. Fourth, the degree of importance and performance of early children's sexuality education at home differed depending on the child's age. Lastly, as a result of the importance-performance analysis, parents place special emphasis on sexual violence prevention, physical protection and cleanliness education, while education on sexual behavior was not implemented as much as they recognized its importance, so it needed to be improved. In the discussion, the direction of future sexuality education was presented based on the current status of early childhood sexuality education at home.

Keywords:

Sexuality Education, Early Children, Parents, Importance-Performance Analysis (IPA)키워드:

성교육, 유아기 자녀, 부모, 중요도-실행도 분석(IPA)I. 서론

인간의 성은 출생부터 평생동안 지속적으로 발달하는 자연스럽고 건강한 삶의 일부이다(Sexuality Information and Education Council of the United States, 1998). 인간에게 있어 성은 생리적인 것으로만 정의되는 것이 아니라, 도덕적, 심리적, 사회적 내용이 복잡하고 다양하게 연결되어 있다(윤가현, 2008). 따라서 성교육은 인간의 출생과 동시에 시작되고 사회화 과정 속에서 지속적으로 이루어지는 인성교육의 한 부분이며, 구체적으로 성에 관한 바른 가치관을 세우는 교육으로 볼 수 있다(보건복지부, 2011; Robinson & Davies, 2017). 이는 성교육이 어느 특정 연령이나 대상에 한정되지 않음을 의미한다(UNESCO, 2018). 그럼에도 불구하고 성 개념이나 성적 발달은 일반적으로 청소년기에 집중되며 영유아기와는 구별되어 살펴져 왔다(Pinar et al., 2009). 그 이유 중 하나로 대부분의 사람들은 생물학적 변화가 분명한 2차 성징기 이후에야 인간을 성적인 존재로 인식하는 경향이 있다. 또한, 어린 시기에 성교육을 할 경우 호기심만 자극하여 올바른 성장에 방해가 될 수 있다는 견해(곽노의 외, 2002)에 따라 2000년대 초반까지는 유아기보다는 초등학교 입학 이후에 성교육을 해야 한다는 인식이 지배적이었다(장혜선 외, 2023).

그러나 최근 들어, 아동이 학교에 입학하기 전에 성교육을 시작하는 것이 바람직하다는 견해가 점차 주류를 차지하고 있다(백유미, 2020; Jones & Jones, 2019). 이는 사회적으로 성에 관한 가치관이 변화되고 생물학적으로도 2차 성징이 나타나는 시기가 빨라진 것과 관련이 있다(Measor et al., 2012). 또한, 스마트 기기의 발달로 인해 현대 아동들이 이전 세대에 비해 비교적 이른 시기부터 미디어 매체를 통해 성적 자극에 무분별하게 노출되는 상황이 초래되면서(강은영, 2020) 유아를 대상으로 하는 성범죄 피해 사례가 증가한 것도 관련이 있다. 즉, 성범죄에 대한 유아의 민감성을 높이고 대처할 수 있도록 교육하는 것과 바람직한 성 개념 형성을 위한 올바른 미디어 사용 교육의 필요성이 대두된 것과 맞물린다. 유아 성교육은 이러한 미디어 발달과 성문제 예방과 같은 현실적인 이유 이외에도 유아발달 측면에서도 필요하다. Freud는 유아에게 성적 욕구가 있음을 주장하며 리비도를 통해 성적 본능을 설명하였다. 영유아기부터 시작하여 성적 원동력인 리비도의 변화에 따라 성적 관심이 집중되는 성감대 위치는 구강에서 항문, 생식기로 이동한다(Martorell et al., 2021). Hurlock(2017)도 발달연령의 변화에 따라 이성 의식이 단계별로 발달한다고 주장하였다. 즉, 이성 의식은 초기 성적 단계, 성적 대항기, 성적 혐오기, 성적 애착기, 이성적 단계의 5개 단계를 거쳐 발달하는데, 여기서 유아기는 초기 성적 단계에 해당한다고 보았다. 또한 Erikson(정옥분, 2004 재인용)도 만 3-6세 유아들이 자신과 타인의 몸에 관심을 갖고 탐색하기도 하며 성적 호기심을 적극적으로 보인다고 하였다. 이러한 주장들은 유아의 성관련 행동의 대부분이 성 개념 발달수준을 반영하고 성 개념을 획득하는 과정에서 시도하는 탐색적인 행동임을 보여주는 동시에, 어린 시기부터 성교육이 필요함을 시사한다(Jones & Jones, 2019). 그러므로 성교육은 일상생활에서의 기본생활습관과 인간관계 형성을 토대로 성의식, 성태도와 성행동이 습득될 수 있도록 어린 연령대부터 발달 단계에 따라 실시될 필요가 있겠다.

성교육에 대한 이러한 관점은 포괄적 성교육(Comprehensive Sexuality Education; CSE)의 개념으로 대변된다. 포괄적 성교육은 과거 성교육이 성 또는 성폭력 등에 대한 두려움과 절제에 기초한 필요성의 관점에서 접근하였던 것과 달리 연령에 따른 평생교육, 전인교육, 현실교육, 다양성을 고려한 교육, 그리고 통합교육의 관점에서 접근한다(UNESCO, 2018). 따라서 포괄적 성교육은 성에 따른 생물학적 차이에만 초점을 두는 것이 아닌 인간의 전생애를 통해 성과 관련된 모든 경험을 포괄하는 교육을 지향한다. 그리고 그러한 성교육의 시작 시기를 유아기부터로 본다. UNESCO(2018)에서는 포괄적 성교육을 위한 교육 연령대를 5-8세, 9-12세, 12-15세, 15-18세의 4개로 구분하여 각 단계별 교육을 제안하고 있다. 이처럼 성교육에 대한 최근의 세계적 추세는 유아기부터 지속적이고 점진적이며 누적적인 성교육의 필요성을 강조한다.

선행연구들에서도 특히 유아기가 성교육의 적기임을 보여준다(손인옥, 2021; 신수진, 2023; 최지연, 2019). 유아기는 성 의식이 발현되고 성에 대한 기본적 개념이 형성되는 시기이므로 성 발달에 있어 중요한 시기이다(보건복지부, 2011). 유아들은 일상생활에서 성 관련 질문을 하거나 놀이 속에서 자연스럽게 자신과 타인의 신체를 관찰하고 만지며 성적 관심을 표현하고 해결하는 모습을 보인다(Wais et al., 2019). 따라서 유아 성행동은 발달 과정 중 나타나는 행동특성과 비슷하게 개방적인 공간에서 호기심에 의해 일상적으로 자연스럽게 나타날 수 있다(보건복지부, 중앙육아종합지원센터, 2020). 특히, 3-5세경 유아들은 인지발달에 따라 질문이 많아지는데 성관련 질문을 통해 성에 대한 관심을 보인다(이병래, 2001). 유아의 성은 출생부터 지속적으로 발달해가는 과정이며 성장과 발달, 학습을 통해 구성된다(보건복지부, 중앙육아종합지원센터, 2020). 유아기에 발현되는 성 인식은 전생에 걸쳐 개인의 성인식과 성가치관에 영향을 미치므로 유아기 성교육은 균형있는 발달과 바람직한 자아를 형성하는데 매우 중요하다(연미희, 김진숙, 2010). Freud의 심리성적이론(psycho-sexual theory)에서는 발달단계별로 성적인 쾌락추구의 욕구가 충족되지 못하면 다음 발달단계로의 진행에 문제가 생기고 특정단계에 고착되며 이후 성인기 성격 형성에 직접적인 영향을 미친다고 하였다(Martorell et al., 2021). 즉, 유아기에 성에 대한 편견이나 부정적인 인식이 형성될 경우 성과 관련된 생활을 왜곡시켜 올바른 성행동과 선택을 방해하고, 정상적인 성적 발달의 저해를 초래할 수 있다(Szirom, 2017). 반대로 자신의 나이에 적합한 방식으로 단계적으로 성교육을 받는 유아는 추후 이성과 더 안정적인 관계를 형성한다는 보고도 있다(Kurtuncu et al., 2015). 이처럼 다수의 선행연구들은 어린 시기에 이루어지는 올바른 성교육이 이후 성격발달이나 대인관계 형성에 중요한 영향을 미친다는 것을 보여주며, 이와 함께 유아기가 성교육을 시작하는 적기임을 시사한다. 이에 본 연구에서는 유아기 자녀의 성교육에 연구의 초점을 맞추고자 한다.

유아 성교육을 누가 담당하는 것이 적합한가에 대해서 다양한 의견이 존재한다(장혜선 외, 2023). 유아기의 성교육은 일상생활에서 일관성 있는 교육 진행을 위해 교사와 부모가 함께 노력해야 한다(강서연, 2018; 이혜정, 2014)는 의견과 유아 성교육의 성과와 환경 변화를 고려하여 부모, 교사, 전문가가 함께 담당해야 한다는 의견이 있다(손수정, 2008). 이외에도 부모나 교사는 유아 성교육에 대한 내용 및 방법과 성지식이 부족하기 때문에 전문가가 교사와 부모를 도와 유아 성교육을 해야 한다는 주장도 있다(채희경, 2002). 실제 연구된 사례를 살펴보면, 유아 성교육에 대한 활동 및 성교육 프로그램에 대한 연구들(김여선, 2020; 류정희, 김승희, 2022; 최지연, 2019)은 유아교육현장에 적용할 목적으로 부모보다는 주로 교육기관에 치중해 있는 경향을 보였다. 특히, 성교육 전문기관이나 프로그램에서 다루는 영유아 성관련 정보는 영유아 부모가 자녀를 직접 지도하는 데에 사용하는 자료나 정보를 다룬 경우는 드문 편이다(홍경선, 2020). 또한, 부모가 자녀에게 실시하는 성교육의 경우에도 유아기 자녀보다는 주로 초등학교 이상의 자녀를 둔 부모를 대상으로 개발된 경우가 많다(김연옥, 홍경선 2022; 이은경, 김영빈, 2017). 그러나 발달연령의 특성상 유아는 상대적으로 더 많은 시간을 부모와 함께 보낸다는 점에서 유아 성교육에서 부모의 역할의 중요성은 강조될 수 밖에 없다(Medora & Wilson, 1992).

부모는 아동이 가장 먼저 접하는 사회화의 주체로 절대적인 영향을 주는 존재이다. 유아들은 아직 성에 대해 명확하게 인식하지 못하므로 부모를 통해 성적 관계성과 의미를 배우게 된다(이규은, 2018). 이에 따라 유아기 아동들은 부모의 말과 행동을 관찰하고 따르며 가정에서 자연스럽게 성에 대한 인식은 물론 성역할을 학습하게 된다(Pradikto & Sofino, 2019). 더욱이 유아 대상 성교육은 체계화된 주제에 따라 다루기 보다는 그때 그때 일상생활 속에서 자녀와의 의사소통이나 상호작용 중 자연스럽게 이루어진다는 점에서 일차적인 양육자인 부모가 유아기 성교육의 주된 제공자로 이해된다(Robinson & Davies, 2017). 기존에 수행된 다수의 선행연구에서도 성교육에서 부모의 역할을 강조하며, 특히 가정 내에서의 성교육의 중요성을 경험적으로 증명한다(Nguyen & Hoi, 2020). 육아시설을 중심으로 성교육 프로그램을 개발한 연구는 아무리 뛰어난 교육 프로그램이라도 부모 요인을 고려하지 않을 경우 지속적인 효과를 유지하기 쉽지 않음을 보고한다(이정은, 2001). 또한 성학대예방 프로그램에서 유아의 부적절한 접촉을 분별하고 판단하는데 있어 교육자로서 교사와 부모의 영향력을 비교한 결과, 부모가 교사보다 더 효과적이었다(Wurtele & Miller-Perrin, 1992). 이외에도 유아기에 부모를 통해 올바른 성교육을 받은 경우 여러 성문제로부터 자기 자신을 보호할 수 있는 자기효능감이 향상된다고 보고한다(Crosby et al., 2009). 이러한 선행연구들은 유아 성교육에 대한 이해를 위해 가정에서 부모에 의해 이루어지는 성교육의 실태를 파악할 필요성과 유아 성교육에 대한 부모의 인식에 대한 지속적이고 깊이있는 연구의 필요성을 시사한다.

유아기 성교육에 대한 부모의 중요성이 강조됨에 따라 국가 수준에서도 부모 역량 함양을 위해 성교육 프로그램을 개발하였다. 보건복지부, 중앙육아종합지원센터(2020)와 교육부(2020)에서는 각각 어린이집 영유아와 유치원 유아의 성 행동문제 관리·대응 매뉴얼을 발간하여 보육교사뿐 아니라 부모를 위한 영유아의 성 행동에 대한 일상적 지도와 성 행동문제 개선을 위한 대응 방안, 전문 기관 지원 절차 등을 안내하고 있다. 국가 수준뿐 아니라, 개인 연구자들 또한 유아 성교육과 관련된 연구를 꾸준히 수행하고 있다. 유아 성교육 관련 국내 학술지 연구 동향을 살펴보면, 연구 주제 측면에서는 유아 성교육의 인식이나 실태를 알아보는 연구가 가장 큰 비중을 차지한다(신수진, 2023; 정우영, 김희영, 2018). 실제 가정에서 자녀를 대상으로 성교육을 수행하는 데 있어 부모들은 자신의 성지식, 교육기술, 또는 자신감이나 편안함의 부족 등 여러 요인으로 인해 자녀에게 적절한 성교육을 제공하는 데 어려움을 겪는다(Breuner & Mattson, 2016). 이 때문에 부모에 의한 유아 성교육 연구들은 부모의 성교육 인식과 실태 등에 대한 자료를 수집하여 이를 바탕으로 효과적인 성교육 가이드라인을 제공하려는 목적에서 수행된다. 구체적으로, 유아기 부모를 대상으로 한 연구(강서연, 김낙흥, 2019; 백수현, 2018; 이혜정, 2014)에 따르면, 성교육 인식의 경우 성교육 시작연령은 일반적으로 만 3-5세로 응답하였으며(김지상, 문혁준, 2006; 백수현, 2018; 유현정, 김미숙, 2017), 실제로 해당 시기의 아동이 성과 관련된 질문을 많이 하는 것으로 보고된다(손인옥, 2021). 또한 부모들은 성교육을 어린 시기에 시작해야 한다고 인식하고 있었으나 대체로 교사가 어머니보다 조기 성교육을 더 시급하게 인식하였다(김지상, 문혁준, 2006; 유현정, 김미숙, 2017). 부모들은 주로 성교육 내용과 방법을 잘 모르는 것에서 오는 어려움(백수현, 2018; 유현정, 김미숙, 2017; 이병래, 2001)과 성관련 용어 사용의 적절성에 대한 혼란스러움(강서연, 김낙흥, 2019), 성교육 자료의 부족(유현정, 김미숙, 2017), 부모로부터 성교육을 받아본 경험의 부재(금선희 외, 2005), 자신의 쑥스럽고 거북한 감정(김병은, 2001) 등을 보고한다. 이에 따라 성교육을 실시할 경우 지원받고자 하는 방안으로, 많은 경우가 성교육을 위한 자료(강서연, 김낙흥, 2019; 이혜정, 2014)와 체계적인 유아 성교육을 위한 프로그램(유현정, 김미숙, 2017)의 필요성을 강조한다. 이 밖에 가정 내 성교육 실태의 경우, 부모들은 주로 유아들이 성에 대해 질문할 때 성교육을 한다고 응답하였고(김지상, 문혁준; 2006; 유현정, 김미숙, 2017), 영유아가 자주 하는 질문으로는 아기의 출생과 기원, 남녀 신체차이에 대한 질문(이병래, 2001)을 꼽았다. 유아들의 질문에 대한 대응방식으로, 부모들은 자세한 설명 없이 크면 알게 될 것이라 말하며 적당히 넘기거나(유현정, 김미숙, 2017) 또는 사실 그대로 이해한다고 응답(이병래, 2001; 이혜정, 2014)하여 부모에 따른 차이가 매우 큰 것을 알 수 있다. 부모가 목격한 자녀의 성 행동은 유아 자위와 병원 놀이 시 옷을 벗거나 들추는 행위(김연옥, 홍경선, 2022)에 대한 보고가 많았다. 성교육 지도 시 부모들은 대게 유아가 알아듣기 쉽다고 생각하는 유아어를 사용(김지상, 문혁준, 2006)하거나 유아어를 사용하다가 자연스럽게 성관련 용어를 사용한다고 응답하였다(유현정, 김미숙, 2017). 그리고 부모들이 성교육 시 주로 사용하는 교수방법은 그림책이나 이야기 나누기였다(김지상, 문혁준, 2006; 이혜정, 2014). 이처럼 기존 연구들은 유아기 자녀를 대상으로 하는 가정 내 성교육에 대해 부모를 대상으로 시기, 방법, 실태, 어려움 등 다양한 정보를 조사하여 밝히고 있다.

그러나 이러한 연구들은 주로 부모의 성교육에 대한 인식이나 실태만을 살펴보는데 그쳤으며 이에 영향을 미치는 요인이나 연관성 분석을 바탕으로 구체적인 성교육의 방향성을 제시하는 연구는 많지 않다. 드물게 이루어진 성교육 인식 및 실태 영향 요인에 관한 연구에 따르면, 아버지보다 어머니가, 부모의 학력 및 교육수준이 높을수록, 주부집단이 단순직무 취업집단보다, 확대가족이 한부모 가족보다 성교육의 필요성을 높게 인식하였으나 부모연령, 자녀성별, 자녀수, 소득에 따라서는 필요성에 대한 인식 차이를 보이지 않았다(손인옥, 2021). 유아교육기관과 가정 모두 활용할 수 있는 유아 성교육 프로그램과 유아 성교육 자료 제공을 위해 수행된 또 다른 연구에서는 부모 연령이 높을수록, 유아 연령이 낮을수록, 남아인 경우에 성교육의 필요성을 높게 인식하였으나 부모 학력, 소득과 가족 구조에 따른 필요성의 인식 차이는 없었다(유현정, 김미숙, 2017). 이처럼 사회인구학적 요인에 따른 성교육 필요성의 차이분석은 많이 이루어지지 않았을 뿐 아니라 연구들 간에도 다소 차이를 보여 이후 추가적으로 확인해 볼 필요가 있겠다. 한편, 기존의 연구들은 가정 내 성교육에 대한 부모의 인식(시기, 방법, 실태, 어려움 등)에 대해 다양한 정보를 제공하고는 있으나 구체적으로 어떤 주제를 자녀에게 가르쳐주기 원하는지 그리고 실제 가르쳐주고 있는지에 대해서는 크게 관심을 두지 않았다. 그러나 가정 내에서 어떠한 내용의 성교육을 하는 것이 효율적이고 효과적인지 성교육의 구체적 방향성을 모색하고자 한다면, 일상생활에서 경험한 유아의 성 관련 실태에 대한 정보와 더불어 부모는 유아 성교육을 어떻게 인식하고 있으며 또 실제 실시하고 있는 성교육의 내용은 무엇인지에 대해 비교하여 분석해 볼 필요가 있겠다. 즉, 부모가 인식하는 유아 성교육의 중요도와 가정 내 성교육 실행도 간의 차이분석을 통해 성교육 내용의 구체적인 강조점이나 개선점에 대한 실천적 제언을 제공할 수 있다. 그럼에도 불구하고 유아 부모들을 대상으로 하는 성교육 중요도-실행도 분석(Importance-Performance Analysis: IPA) 연구는 찾아보기 어려우며, 유치원, 초등학교, 중학교 교사를 대상으로 하는 연구가 몇 편 수행되었을 뿐이다. 유아 교사를 대상으로 성교육 내용에 대한 필요도와 실행도의 차이를 분석한 연구(최효정, 이근영, 2023)에 의하면, 필요도와 실행도 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 교사들은 성폭력 예방교육, 성적행동 교육, 남/녀 신체차이, 생명존중 교육을 가장 필요하다고 인식하고 있으나 현장에서는 제대로 수행하지 못하고 있다고 인식하였다. 초등학교(이지혜, 2014)와 중학교 교사보고의 경우도 성교육 중요도보다 수행도 점수가 낮았으며, 중요도는 높으나 수행도는 낮은 주제는 성욕구 조절에 관한 주제인 것으로 나타났다(Yi & Jung, 2015). 이처럼 성교육에 대한 IPA 분석은 현재 실시되고 있는 성교육의 전반적인 방향성을 보여줄 뿐 아니라 교육에서 더 강화되거나 혹은 덜 강화되어도 되는 부분을 구분지어 준다는 점에서 강점을 가진다(Martilla & James, 1977). 이에 본 연구에서는 유아기 자녀를 둔 부모의 성교육 인식을 다른 기존 연구들이 분석하지 않았던 IPA 분석을 통해 가정 내 성교육의 내용적인 면에 대한 분석과 향후 개선점을 제시하고자 한다.

종합할 때, 본 연구는 가정 내에서 이루어지는 유아대상 성교육의 방향성을 제시하고자, 먼저 부모들이 경험하는 유아기 자녀의 성 관련 관심도를 분석하고자 한다. 구체적으로 유아기 자녀가 어떠한 성 관련 질문 및 행동을 하는지 기본적인 정보를 조사하고, 유아의 사회인구학적 특성에 따라 질문 및 행동에 차이가 있는지 알아보고자 한다. 다음으로 가정 내 성교육 현황을 분석하고 특히 부모가 생각하는 유아기 자녀 성교육의 중요도와 실행도를 비교하고자 한다. 구체적인 성교육 주제별로 중요도와 실행도의 차이를 심층적으로 분석함으로써 가정 내 성교육의 특성을 이해하고 문제점과 개선점을 파악하고자 한다. 본 연구는 유아기 부모의 성교육 우선순위를 살펴봄으로써 전인적 성교육의 질적 향상과 활성화를 위한 방안을 모색하고자 한다. 본 연구의 결과는 기존에 수행된 부모의 유아 성교육 연구에서 다루지 않았던 성교육 주제별 분석을 통해 차후 유아 성교육을 위한 부모 교육 및 실제적인 교육프로그램 개발의 기초 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구에서 설정한 연구문제는 다음과 같다.

- 연구문제 1. 가정 내 유아기 자녀의 성 관련 관심도는 어떠한가?

1-1. 유아의 사회인구학적 변인에 따라 성 관련 질문 및 행동에 차이가 있는가?

1-2. 유아기 자녀의 성 관련 질문 및 행동의 내용은 무엇인가? - 연구문제 2. 가정 내 유아기 자녀 대상 성교육 현황은 어떠한가?

2-1. 유아기 자녀 대상 성교육 시작 시기에 대한 부모의 인식은 어떠한가?

2-2. 유아기 자녀 대상 성교육의 어려움은 무엇인가? - 연구문제 3. 가정 내 유아기 자녀 대상 성교육의 중요도와 실행도는 어떠한가?

3-1. 유아의 사회인구학적 변인에 따라 성교육 중요도 및 실행도에 차이가 있는가?

3-2. 유아기 자녀 대상 성교육의 중요도와 실행도 간 차이는 어떠한가?

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구의 분석대상은 유아기 자녀를 둔 부모 338명이었다. 자료의 수집을 위해 광주광역시 소재 어린이집 유아반 유아의 가정에 설문지 530부를 배부하였고, 이 중 회수되지 않은 설문지와 불성실하게 응답한 설문지를 제외하고 최종 338부의 자료를 분석에 사용하였다. 연구대상 가정의 사회인구학적 특성은 <표 1>과 같다.

유아기 자녀에 관한 사회인구학적 특성으로, 자녀의 연령은 만4세부터 만6세까지 분포하였고 이 중 만4세가 120명(35.7%)로 가장 많았다. 다음으로 5세가 115명(34.2%), 만6세 101명(30.1%) 순이었다. 성별은 남아 170명(50.3%), 여아 168명(49.7%)으로 비슷한 비율을 보였다. 출생 순위의 경우, 외동이를 포함한 첫째아가 235명으로 약 70%를 차지하였고 둘째 이상이 약 30%(100명)를 차지하였다. 부모의 사회인구학적 특성을 살펴보면, 취업상태의 경우 맞벌이가 247가정(74.4%)이었고 아버지만 취업한 경우가 82가정(24.7%), 어머니만 취업한 경우가 3가정(0.9%)로 나타났다. 아버지의 학력은 대졸이 249명(76.9%)으로 대다수를 차지하였고 어머니 학력 역시 대졸이 237명으로 72%를 차지하였다. 가정의 월평균 소득을 150만원 단위로 조사한 결과, 451만원~600만원인 경우가 32.7%가 가장 높은 비율을 차지하였고, 그 다음으로 601만원~750만원이 23.8%, 751만원 이상이 20.4%, 301~450만원이 19.1% 순이었으며 150~300만원인 경우는 4%였다.

2. 측정도구

유아기 자녀의 성 관련 관심도는 유아의 성 관련 질문과 행동의 2가지로 나누어 조사하였다. 가정에서 유아기 자녀가 실제로 성 관련 질문을 한 적이 있는지, 그리고 성 관련 행동을 한 것을 부모가 보거나 들은 경험이 있는지 질문하였다. 또한 구체적으로 어떠한 질문을 했는지 그리고 어떠한 성 행동을 했는지 조사하였다. 성 관련 질문의 응답 범주는 유아 성교육 관련 선행연구들(강서연, 김낙흥, 2019; 김지상, 문혁준, 2006; 손인옥, 2021; 유현정, 김미숙, 2017; 이병래, 2001)에서 빈도가 높게 나타난 유아 질문 항목을 참고하여 총 6개 응답범주를 선정하여 제시하였다. 기타 범주를 제외하고 5개 응답범주는 아기의 기원, 출생과정, 남녀차이, 성인/유아차이, 성행동 및 용어 등으로 구성하였다. 각각의 응답범주에는 질문 예를 함께 제시하여 부모들의 이해를 돕도록 하였다. 즉, 아기의 기원은 ‘아기는 어떻게 생겨나요?’의 예를 제시하였으며, 성행동 및 용어의 예로는 ‘고추를 만지면 왜 커져요?’,‘키스가 뭐에요?’ 등을 함께 제시하였다. 또한 응답 범주에 기타를 포함하고 직접 작성하도록 함으로써 응답 범주 외의 다양한 답변이 가능하도록 구성하였다.

성 행동 목록의 경우, 앞서 제시한 선행연구와 더불어 유아용 성교육 프로그램 개발연구(최지연, 2019) 및 어린이집과 유치원 성교육 매뉴얼(교육부, 2020; 보건복지부, 2011)을 참고하여 응답 범주를 구성하였다. 유아기에는 성기를 만지는 행위, 자위행위, 성 관련 욕을 하는 행위, 성인의 성행위 모방, 벗은 몸을 보여주는 행위, 화장실을 엿보는 행위, 여아가 남아처럼 소변을 보는 행위, 성 관련 그림을 그리는 행위, 치마를 들추는 경우 등 다양한 성 행동 및 성 문제행동이 나타날 수 있다(최지연, 2019). 이 중 정상적이며 흔하게 나타나는 성 행동(American Academy of Pediatrics: AAP, 2023)을 중심으로 기존 연구들에서 많이 언급되었던 행동들을 선정하였다. 구체적으로, ‘성기를 만짐’, ‘자위행위를 함’, ‘유아들끼리 성기를 보임’, ‘성행위 장면을 모방함’, ‘알몸을 보이며 놀이함’, ‘성 관련 그림을 그림’, ‘치마들추기를 함’, ‘성 관련 욕이나 이야기를 함’,‘기타’등이 포함된다.

가정 내에서 부모에 의해 이루어지는 자녀 성교육에 대한 부모들의 일반적 인식을 알아보기 위해 3가지를 질문하였다. 먼저, 유아기 성교육의 필요성을 질문하였고, 다음으로 성교육이 이루어지는 상황에 대해 물었다. 그리고 유아기 자녀 대상 성교육의 어려움에 대해 질문하였다.

성교육이 이루어지는 상황에 대한 응답범주는 이병래(2001)을 참조하여 ‘의사소통이 가능해지는 때’, ‘자녀가 성 관련 호기심을 보이는 때’, ‘성적 행동을 보이는 때’, ‘성과 관련된 상황에 노출될 때’, ‘기타’로 질문하였다. 성교육 어려움에 대한 응답범주는 앞서 제시한 선행연구들을 참조하여 가장 빈번하게 언급되는 어려움을 선정하였다. 범주는 ‘아이의 수준을 맞추기 어려움’, ‘체계적인 성교육 자료나 프로그램 부재’, ‘성적 호기심을 오히려 자극·모방할 수 있다는 우려’, ‘부모 자신의 성 관련 지식 부족’, ‘성교육을 하기 쑥스럽고 거북함’, ‘성교육 시작 시기를 모르겠음’, ‘기타’ 등이다.

가정 내에서 부모들이 유아기 자녀를 대상으로 구체적으로 어떠한 성교육 주제를 중요하게 여기고 가르치는지를 조사하기 위해 성교육의 세부 주제 12가지를 선정하였다. 주제의 선정은 교육부(2015)의 유치원 성교육표준안, 보육교사를 위한 성교육 매뉴얼(보건복지부, 2011), 그리고 유아대상 성교육 프로그램 개발연구들(이은경, 김영빈, 2017; 이혜정, 2014; 최지연, 2019) 등을 참조하였다. 유치원 성교육 표준안(교육부, 2015)에 따르면, 성교육의 영역은 인간발달(임신과출산, 성의식, 성정체성), 인간관계(결혼, 가족관계), 성건강(생식기 건강), 사회와 문화(성역할, 성폭력, 성과 매체)의 4가지 영역으로 구성된다. 유아 대상 성교육 프로그램의 경우, 성별신체구조 차이, 기본생활습관, 결혼, 아기출생과정, 성역할, 성적문제행동, 성폭력예방, 미디어 성인물노출 등을 주제로 포함하며(최지연, 2019), 또 다른 프로그램에서는 임신출산, 신체지식, 성차인식, 성 개념, 생활습관, 성폭력예방, 문제행동의 7개 영역으로 주제를 분류하였다(이혜정, 2014). 보건복지부와 인구복지협회의 전국학생성교육 실태조사를 바탕으로 제작한 유아 성교육 매뉴얼(대한민국 정책브리핑, 2013)에서 성교육의 내용을 크게 인간발달, 성과안전, 관계와 성역할, 생명존중의 4개 단원으로 구분하였다. 그리고 하위 내용으로 나의 몸, 발달적 변화, 성폭력, 성 관련 행동, 음란물, 성인식, 성역할과 양성평등, 존중, 가족 및 또래관계, 난자와 정자, 임신, 생명탄생, 소중한 생명의 13가지 주제를 포함한다.

본 연구에서는 기존 자료에서 공통적으로 다루고 있는 주제를 중심으로 12개의 성교육 주제를 선정하였다. 구체적으로 아기의 출생기원, 아기의 출생과정, 남/녀(신체)차이, 성인/유아 차이, 신체부분명칭, 신체부분역할, 성역할고정관념, 결혼, 유전, 신체보호와 청결교육, 성폭력예방과 대처, 성적 용어 및 행동의 주제 항목에 대해 각각 중요도와 실행도를 5점 평정척도로 평가하도록 하였다. 점수가 높을수록 중요도와 수행도가 높음을 의미한다.

3. 자료수집

본 연구의 자료수집은 광주광역시의 육아종합지원센터 1개소와 어린이집급식지원센터 1개소의 협조를 얻어 관내 어린이집의 원장선생님에게 연구의 목적을 설명한 뒤 승낙을 받은 12개 어린이집에 설문지를 배포하였다. 연구의 목적과 자발적 연구참여에 대한 안내는 유아반 교사를 통해 학부모에게 전달하였고, 설문지는 연구에 대한 설명문 및 연구참여 동의서와 함께 동봉하여 한 가정당 1부씩 배부하였다. 유아반 학부모들을 대상으로 총 530부를 배포하여 이 중 351부를 회수하였다. 불성실하게 응답한 경우와 연구참여 동의서가 누락된 경우를 제외하고 최종적으로 338부를 분석에 사용하였다. 자료수집은 2023년 10월 20일부터 12월 29일 사이에 이루어졌다.

4. 자료분석

자료의 분석은 SPSS 27.0 프로그램과 Excel 프로그램을 사용하였다. 구체적으로 자녀의 성 관련 질문 및 행동, 성교육에 대한 부모의 인식 등에 대한 일반적인 사항을 파악하기 위해 빈도와 백분율을 산출하였고, 성교육에 관한 중요도와 실행도의 평균과 표준편차를 구하였다. 사회인구학적 변인과 성 관련 질문 및 행동 간의 관계는 교차분석을 실시하여 살펴보았으며, 사회인구학적 변인에 따른 성교육 중요도/실행도에서의 차이는 t-test와 일원변량분석(ANOVA) 및 Scheffé 사후검정을 통해 분석하였다. 다음으로, 성교육에 대한 중요도 및 실행도 간의 차이를 분석하기 위해 성교육 주제별로 paired t-test와 중요도-수행도 분석(Importance-Performance Analysis: IPA) 및 중요도-수행도 차이분석(Importance-Performance Gap Analysis: IPGA)을 실시하였다.

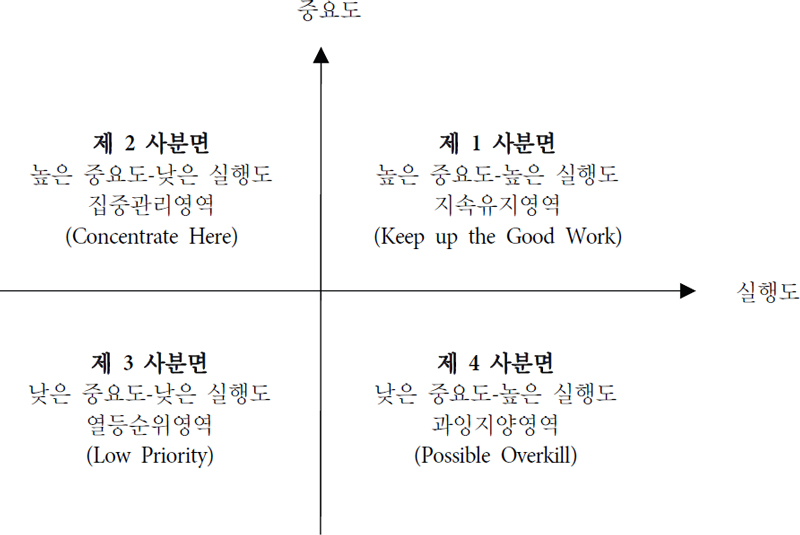

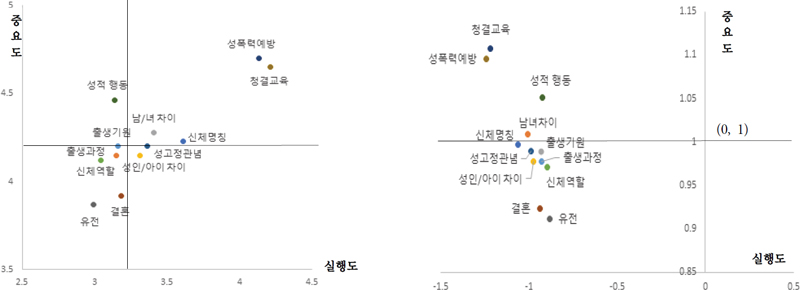

IPA는 개별 항목들에 대해 중요하게 생각하는 정도와 실제 수행정도를 조사하여 IPA 분석 매트릭스로 나타낸다. 이 때 항목별로 그래프에서의 위치에 따라 개선방향에 대한 해석이 달라진다(그림 1 참조). 즉, 1사분면은 지속유지 영역, 2사분면은 중점관리 영역, 3사분면은 열등순위 영역, 4사분면은 과잉지양영역으로 해석한다(Martilla & James, 1977). 이처럼 IPA분석은 데이터를 2*2 행렬 형태로 시각화하므로 분석 결과를 쉽게 구분하여 이해할 수 있다는 장점을 가진다. IPA 분석결과를 확인하기 위해 추가적으로 IPGA 분석을 실시하였다. IPGA는 IPA와 달리 상대적 중요도(RI)와 상대적 실행도(RP) 점수를 산출하기 때문에 그래프에서의 위치뿐 아니라 상대적 거리를 추가적으로 비교할 수 있다(Lin et al., 2009). 즉, IPA 분석 매트릭스는 그래프의 좌표 기준으로 중요도와 실행도의 평균점수를 활용하는 반면, IPGA 분석 매트릭스에서는 (0, 1)의 좌표를 기준점으로 사용하기 때문에, 각 항목별 상대적 차이를 명확히 비교할 수 있다. 따라서 IPGA 그래프에서 세로축의 상대적 중요도 점수가 1점보다 높은 경우는 중점 항목으로 그리고 1보다 낮은 경우는 중점 관리가 상대적으로 적은 항목으로 해석하며, 중점 관리의 필요성 정도는 기준점 좌표(0, 1)로부터의 거리로 비교하여 거리가 멀수록 상대적으로 요구도가 높은 것으로 본다(Ge et al., 2023).

Ⅲ. 연구결과 및 해석

1. 유아기 자녀의 성 관련 질문 및 행동

먼저, 가정에서 유아기 자녀가 성과 관련된 질문이나 행동을 한 적이 있는지 조사하였다. 그 결과, 338명 중 58.6%인 198명의 부모가 자녀의 성 관련 질문 경험이 있다고 응답하였고 41.4%(140명)는 없다고 응답하였다. 성 관련 행동의 경우는 43.8%에 해당하는 147명이 성 관련 행동을 보거나 들은 적이 있다고 응답하였고 56.3%(189명)은 없다고 응답하였다. 이를 통해 유아기 자녀들의 과반 정도가 가정에서 성과 관련된 호기심을 질문 또는 행동으로 표현하고 있으며, 성 관련 행동보다는 성 관련 질문의 빈도가 높음을 알 수 있다.

이러한 유아기 자녀의 성 관련 질문 및 행동 여부가 그들의 성과 연령에 따라 차이가 있는지 살펴보기 위해 교차분석을 실시하였다. 유아의 성에 따라 성 관련 질문 및 행동 여부를 구분한 결과(표2), 성 관련 질문 여부는 남아와 여아 간에 빈도 차이가 통계적으로 유의하지 않았으나 성 관련 행동 여부는 남녀 성에 따라 통계적으로 유의한 차이가 있었다(χ2=5.92, p< .05). 남아를 둔 부모는 자녀의 성 관련 행동을 경험한 비율이 50.3%, 경험하지 않은 비율이 49.7%로 비슷한 비율을 보였으나, 여아 부모는 62.9%가 자녀의 성 관련 행동에 대한 경험이 없으며 37.1%만이 있다고 응답하여 성에 따른 차이가 있음을 알 수 있다.

<표 3>은 유아의 연령별로 성 관련 질문과 행동 여부를 분석한 결과이다. 교차분석 결과, 성 관련 질문(χ2=16.11, p< .001)과 행동(χ2=10.36, p< .01) 모두에서 통계적으로 유의한 빈도차이를 보였다. 성 관련 질문의 경우, 만4세의 부모는 자녀가 성 관련 질문을 한 적이 ‘없다’고 응답한 비율이 55.8%로 ‘있다’고 응답한 비율(44.2%) 보다 높았다. 그러나 만5세와 만6세의 부모는 자녀가 성 관련 질문을 한 적이 ‘있다’고 응답한 비율이 각각 67.%, 66.3%로 반대의 경우보다 2배 가량 높은 것을 알 수 있다. 자녀의 성 관련 행동 여부에 대한 응답은 만5세의 항목별 비율이 다른 2개 연령 집단과는 다소 다른 경향을 엿볼 수 있다. 즉, 만4세의 부모는 자녀의 성 관련 행동을 본 적이 ‘없다’고 응답한 비율이 64.7%로 나타나 ‘있다’고 응답한 비율(35.3%)보다 훨씬 높았고, 만6세 부모의 응답도 ‘없다’는 응답(59.0%)이 ‘있다’는 응답(41.0%) 보다 높았다. 반면, 만5세 유아의 부모는 자녀의 성 관련 행동을 본 적이 ‘있다’고 응답한 경우가(55.7%) ‘없다’고 응답한 경우(44.3) 보다 높아 만4세 및 만6세와는 반대의 응답 경향을 보였다.

유아기 자녀들이 구체적으로 어떠한 질문과 행동을 했는지 중복응답이 가능하도록 하여 조사하였다. 먼저, 성 관련 질문의 경우 아기의 기원에 관한 질문이 40.0%로 가장 높은 비율을 차지하였고, 다음으로 남녀차이(30.0%), 출산과정(15.6%) 등에 대해 질문하는 것으로 나타났다. 이처럼 유아들의 관심은 자신을 포함한 아기의 기원과 그 구체적인 과정, 외적인 차이를 통한 성의 구분 등에 집중되어 있음을 알 수 있다. 한편, 성과 관련된 행동의 경우, 65.5%의 응답자가 자녀가 성기를 만지는 행동을 했다고 보고하였고, 이 밖에 유아들끼리 성기를 보이거나 비교하는 행동(11.1%), 자위행위(8.5%)를 하였다고 응답하였다. 이는 유아들의 성 관련 행동이 주로 성기에 대한 호기심으로 표현되고 있음을 보여준다.

2. 가정 내 성교육 현황

가정 내에서 이루어지는 유아기 자녀 대상 성교육의 현황을 파악하기 위해 먼저 유아기 성교육의 필요성 여부와 구체적 시기에 대해 질문하였다. 연구에 참여한 부모 338명 중 319명(94.4%)이 유아 성교육이 필요하다고 응답함으로써 거의 대부분이 어린 시기부터 성교육이 이루어져야 함을 인식하고 있었다. <표 5>는 성교육의 구체적 상황에 대한 응답결과이다. 표에서 보는 바와 같이 응답자 336명 중 148명(44.0%)의 부모들은 ‘자녀가 성 관련 호기심을 보일 때’ 성교육을 하는 것이 좋다고 응답하였고, 114명(33.9%)의 부모는‘의사소통이 가능해지는 때’로 응답하였다. 다음으로 ‘자연스럽게 성과 관련된 상황에 노출될 때’는 56명(16.7%), ‘자녀가 성적 행동을 보이는 때’는 15명(4.5%)이었다. 기타 응답으로 “단체 생활 시에 체계적으로 교육”, “5세가 되면 무조건 시작하는 것이 좋다”등이 있었다.

가정 내에서 유아기 자녀에게 성교육을 하는 것에 있어 가장 어려운 점이 무엇인지 질문하였다. 그 결과(표 6), 가장 많은 비율의 부모들(166명, 49.4%)은 어린 자녀의 ‘수준에 맞추어 교육하는 것이 어렵다’고 응답하였고, 또 다른 부모들(89명, 26.5%)은 유아기 ‘성교육이 오히려 성적 호기심을 자극할 것 같아 조심스럽다’로 응답하였다. 이 밖에 ‘체계적인 성교육 자료나 프로그램을 찾기 어렵다’고 응답한 경우도 약 12%(40명)의 비율을 보였다. 기타에는 ‘긍정적인 성을 알려주고 싶은데 정답찾기가 어렵다’고 응답하거나 ‘어려운 게 없다’고 응답한 경우가 있었다.

3. 가정 내 성교육의 중요도와 실행도

자녀의 성과 연령에 따라 부모들이 생각하는 성교육 중요도와 실행도에 차이가 있는지 분석하였다. 성교육 중요도와 실행도는 12개의 구체적인 성교육 주제에 대한 중요도 점수와 실행도 점수를 각각 합산하여 평균값을 산출한 후 분석에 사용하였다. 그 결과, 자녀의 성에 따라서는 중요도와 실행도 모두에서 통계적으로 유의한 차이가 발견되지 않았다. 이는 부모들이 자녀의 성에 따라 성교육에 대해 다르게 인식하거나 양육하고 있지 않음을 의미한다. 다음으로, 자녀의 연령에 따라 차이가 있는지 분석한 결과, 성교육 실행도에서 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(F=3.09, p< .05). 만4세아(M=3.11, SD=.86)에 비해 만5세아(M=3.39, SD=.83)와 만6세아(M=3.37, SD=.61)의 부모들이 실제 가정에서 성교육을 더 많이 실시하고 있다고 보고하였다. 실행도와는 달리 중요도에서 자녀의 연령에 따른 차이는 발견되지 않았다.

유아기 자녀 대상 성교육의 중요도와 실행도 간 차이를 알아보기 위해 12가지의 성교육 주제별로 부모가 생각하는 중요도와 실제 가정 내에서 해당 주제의 성교육 실행도 점수 간 차이를 분석하였다(표 8). 먼저 12개의 성교육 주제에 대한 중요도 점수와 실행도 점수의 전반적인 경향을 살펴보면, 중요도는 주제에 따라 3.87부터 4.70까지의 평균점수(SD=.64~.98)를 보였고 전체 12개 주제의 평균 중요도는 4.20(SD=.88)였다. 실행도는 2.99부터 4.21까지의 평균 점수(SD=.84~1.23)를 보였으며 전체 평균은 3.25(SD=1.09)로 나타나 전반적으로 실행도 보다 중요도 인식이 높은 것을 알 수 있다.

각 주제별로 중요도와 실행도 간의 차이에 대해 통계적 유의성을 분석한 결과, 모든 문항에서 유의한 차이가 발견되었으며, 방향성 역시 모든 문항에서 실행도 보다 중요도 점수가 높은 것으로 나타났다(paired t=8.49~18.29, p< .001). 이러한 결과는 실제 부모들이 유아기 자녀를 대상으로 다양한 성 관련 주제에 대해 교육하는 것이 중요함을 알고 있으나 실제로는 가정 내에서 그만큼의 성교육을 수행하고 있지는 않다는 것을 의미한다.

모든 성교육 주제에서 중요도와 실행도 간에 통계적으로 유의한 차이가 발견된 바, 12개 주제를 대상으로 IPA와 IPGA를 실시하였다. <그림 2>의 왼편 성교육 주제별 IPA 결과에 의하면, 지속유지영역인 그래프의 1사분면에는 ‘성폭력예방’, ‘청결교육’ 및 ‘남녀차이’, ‘신체명칭’에 관한 주제가 위치하였고, 집중관리영역인 2사분면에는 ‘성적 행동’ 주제가 위치하였다. 열등순위영역 3사분면에는 ‘출생과정’, ‘신체역할’, ‘결혼’, ‘유전’주제가 위치하였으며, 마지막으로 과잉지양영역의 4사분면에는 ‘성인/아이 차이’ 주제가 위치하였다. 이 밖에 ‘성고정관념’ 주제는 1사분면과 4사분면의 평균 축에 위치하였고 ‘출생기원’ 주제는 2사분면과 3사분면의 평균 축에 위치하여 중요도에서는 동일하나 실행도에서 평균 이상과 이하로 구분되었다. 전체적으로 12개의 성교육 관련 주제는 4개의 영역에 배치되어 나타났으나 대개 평균기준점 주변에 집중되어 분포하고 있음을 알 수 있다. 추가적으로 실시한 IPGA의 결과 <그림 4>의 오른편 그래프에서와 같이, 중요도 상대점수가 1이상인 주제항목은 총 4개였다. 이를 기준 좌표(0, 1)로부터의 거리가 가장 먼 순서로 나열하면 청결교육, 성폭력예방, 남녀차이, 성적 행동 순으로 관심 주제임을 알 수 있다. 그리고 신체명칭 주제는 중요도 상대점수 1점 이하 중 기준 좌표와 거리가 가장 멀었다.

Ⅳ. 논의 및 결론

본 연구는 유아기 자녀를 대상으로 가정에서 이루어지는 성교육에 대해 분석하였다. 먼저 유아기 자녀의 성 관련 질문과 행동에 대해 살펴보았고, 유아기 자녀 대상 성교육에 대한 부모들의 인식을 조사하였다. 더불어 가정에서 자녀에게 가르치는 성교육의 중요성 인식 정도와 실행 정도를 조사하였다. 다양한 성교육 주제별로 부모들이 생각하는 중요도와 실행도 간의 차이를 분석함으로써 유아기 자녀 부모들의 가정 내 성교육 경향에 대해 이해하고 향후 성교육을 위한 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 하였다. 주요 연구결과를 요약하고 논의하면 다음과 같다.

연구문제 1과 관련하여 먼저, 유아기 자녀의 성 관심도에 대한 기본적인 정보를 얻기 위해 성 관련 질문 및 행동 경험을 조사하였다. 그 결과, 질문 경험이 있는 경우가 과반 이상의 50%대 비율을 보였고, 성 관련 행동은 경험이 없는 경우가 과반 이상의 50%대 비율을 보였다. 이러한 결과는 과반 이상의 유아가 성 관련 질문을 하지만 성 관련 행동은 과반 이하가 보인다고 단순 비교하여 해석할 수도 있겠다. 그러나 경험이 있는 경우와 없는 경우의 비율이 40%대와 50%대로 크게 다르지 않은 바, 질문과 행동을 구분하기 보다는 대략적으로 만4세에서 만6세 사이 유아들의 과반 정도가 성과 관련된 호기심을 질문이나 행동으로 표현한다고 해석하는 것이 타당할 것으로 여겨진다. 유아기는 Freud의 심리성적 이론 중 남근기에 해당하는 시기로 성과 관련된 호기심이나 행동특성이 일상생활에서 나타나는 시기이다(Shaffer & Kipp, 2019). 또한 성정체성에 대한 Kolhberg(1966)의 이론에서도 유아기는 성에 대한 인지와 함께 성역할 및 성정체성을 발달시키는 시기로 본다. 따라서 본 연구의 결과는 성과 관련된 유아기의 발달적 특성을 반영한 결과라 하겠다.

둘째, 성 관련 질문 및 행동 여부가 유아의 성과 연령에 따라 다른지 분석한 결과, 성 관련 행동의 경우 남아의 부모들이 여아의 부모들에 비해 더 많은 경험을 보고하였다. 대개 유아기 아동들은 신체접촉을 통해 좋은 느낌을 경험하게 되면 이를 반복적으로 탐구하려는 행동을 하게 되는데, 이는 성적 욕구를 충족시키기 위한 목적이기 보다는 촉감을 통한 즐거움을 추구하는 감각지향 행동이라 할 수 있다(Carroll, 2009). 유아기의 성 행동은 남아와 여아 모두에게서 나타나지만 남녀의 생식기 차이로 인해 여아보다는 남아에게서 더 많이 나타나기도 하고 또 더 많이 관찰될 수도 있겠다(서울시육아종합지원센터, 2022).

한편, 유아의 연령에 따른 차이를 보면, 성 관련 질문은 만4세에 비해 만5세와 만6세의 질문 비율이 높았다. 성 관련 행동의 경우는 특히 만5세에서 성 행동을 보인다고 응답한 비율이 과반을 넘어 다른 두 연령과는 응답 경향에 차이를 보였다. 연령에 따른 성 관련 질문 및 행동에서의 차이는 유아기 성정체성 발달단계와 연관지어 해석해 볼 수 있겠다. 즉, 유아기로 접어들면서 자신 및 주변환경을 탐색하는 과정에서 다양한 인지적 발달과 함께 성에 대한 호기심이 증기한다. 특히 유아기 동안 자아개념이 발달하면서 자아정체성의 일부로서의 성정체성이 발달하는데, 유아기의 성에 대한 이해는 점진적이고 순차적으로 이루어진다. 3세경에는 자신과 타인의 성을 인식하게 되는 성정체성을 획득하며, 4세경 성안정성을 그리고 6-7세경에 성항상성의 개념을 획득하게 된다(Kohlberg, 1966). 따라서 유아기에 속한 만4, 5, 6세는 비록 개인차는 있겠으나 발달연령의 차이로 인한 성적 호기심과 성의 이해능력에서 차이가 나타날 수 있다. 만4세에 비해 만5세와 만6세가 성 관련 질문을 더 많이 하는 것은 연령이 증가할수록 성적 호기심과 이에 대한 탐구욕구가 더 강해지는 것으로 해석할 수 있겠다. 그리고 성 관련 행동의 비율이 만5세에서 높았던 것은 성 관련 질문과 같이 연령증가에 따라 행동도 증가할 수 있으나 성 관련 행동에 대한 부모의 제재나 안내 교육, 그리고 이를 받아들이는 유아의 통제능력의 향상 등에 의해 만6세에는 다소 감소할 가능성도 생각해 볼 수 있겠다.

셋째, 성 관련 질문 및 행동의 구체적인 내용을 살펴본 결과, 유아기 자녀들은 아기의 기원에 관한 질문을 가장 많이 하는 것으로 나타났다. 이는 선행연구들(유현정, 김미숙, 2017; 이병래, 2001)의 결과와 일치한다. 그 다음으로 남녀의 (신체)차이에 대한 질문 비율이 높았는데, 이는 유아기 아동이 성정체성을 발달시키면서 성을 구분하게 되는데 이 때 시각적인 생식기의 차이에 대한 관심과 호기심이 질문의 형태로 나타난 결과일 수 있다. 이처럼 유아기 자녀들의 관심사는 성적 행동이나 현상 보다는 아기의 출생기원이나 남녀의 (신체)차이 등 자아인식 및 정체감에 초점을 두고 있음을 알 수 있다. 즉, 자아인식과 자아정체감이 발달하는 과정에서 유아는 자신의 존재와 자신의 특성에 대한 궁금증은 물론 자신과 구별되는 타인에 대한 관심을 표현하는데(Martorell et al., 2021), 이러한 자아의 발달이 성과 관련된 부분에서도 자연스럽게 나타난 것으로 이해된다.

유아기 자녀가 보이는 성 관련 행동의 내용을 조사한 결과에 따르면, 성기를 만진다고 응답한 비율이 약 64%에 달했고 유아들끼리 성기를 보이거나 비교한다는 응답이 약 11%였다. 두 가지 응답내용은 모두 직접적으로 성기와 관련된 행동이라는 점에서 부모들에게는 당혹스러운 경험일 수 있다. 그러나 자신의 성기를 만지거나 타인에게 성기를 보여주고 타인의 성기를 만지려는 행동은 만2세부터 만6세까지 꾸준하게 나타나는 정상적이고 일반적인 성 행동이다(보건복지부, 중앙육아종합지원센터, 2020; AAP, 2023). 유아기 아동들 중 일부는 Freud가 언급한 것과 같이 직접 성기 접촉을 통해 만족을 추구하기도 하지만(도기숙, 2015), 이는 신체 탐색을 통한 자아인식 및 성정체감의 발달과 함께 나타나는 성적 호기심의 해소 과정으로 이해된다(보건복지부, 2011). 기타 응답에 포함되었던 ‘성행위 장면을 모방한다’등의 행위 역시 일반적이지는 않지만 유아기에 나타날 수 있는 정상적인 행동으로 볼 수 있다(AAP, 2023). 이처럼 유아기 자녀들이 보이는 성 행동은 대부분 정상적인 발달상의 특징이지만 반복성이나 집착성 등의 관점에서 유아의 성 행동에 관심을 두고 살펴볼 필요는 있다. 성 행동을 정상범주부터 부적절, 문제, 학대, 폭력 등 정도에 따라 5개의 연속적 단계로 구분한 Hackett(2014)에 의하면, 성 행동의 정상성 여부는 발달적 적합성, 사회적 용인성, 상호성 및 동의성 등에 의해 정해진다. 따라서 유아의 성 행동이 위험한 성적 행동(harmful sexual behavior)으로 전이되지 않도록 유아에게 안내하고 주의를 기울일 필요가 있겠다. 성정체성 발달 과정에서 나타나는 자녀의 다양한 성 관련 행동 및 놀이에 대한 부모의 반응은 아동의 성인식 및 성행동은 물론 전반적인 정서사회적 적응에까지 경향을 미친다(Spivey et al., 2018). 따라서 부모들이 자녀로부터 관련 질문을 받거나 자녀의 성 행동을 관찰하였을 때 무시하거나 혹은 정확하지 않은 정보를 제공하는 잘못된 양육을 하지 않아야 한다. 부모의 역할은 유아기 자녀들이 자신의 성과 신체, 출생과정 등에 대해 질문할 때 정확한 정보로 궁금증을 해결해주고 성행동이 성 문제행동으로 변질되지 않도록 올바른 성지식과 성태도는 물론 건강하고 올바른 자아상 형성에 도움을 주는 것이라 하겠다.

연구문제 2에서는 부모들이 생각하는 성교육 시기와 어려움에 대해 조사하였다. 먼저 응답자의 약 95%가 유아기에 성교육이 필요하다고 응답하였는데, 이는 과거와 달리 부모들도 최근에는 포괄적 성교육의 관점(CSE)에서 성교육을 전 연령대에 해당하는 자연스러운 발달 및 인성 교육의 일부로 인식하고 있음을 의미한다. 이러한 해석은 가정 내 성교육의 구체적 상황에 대한 조사에서 가장 높은 빈도를 보인 응답이 ‘자녀가 성 관련 호기심을 보이는 때’였던 것과 일맥상통한다. 즉, 부모들은 유아기의 성 인식과 성적 호기심, 성적 행동 등이 모두 자연스러운 발달의 일부라고 인식함으로써 자녀가 성적인 호기심을 보일 때 자연스럽게 성교육을 하고 있음을 알 수 있다. 일부 부모들은 자녀와 ‘의사소통이 가능해질 때’성교육을 해야 한다고 응답하였는데, 이는 성교육이 특정한 교육의 주제라기 보다는 일상 속에서 다양한 상호작용 및 의사소통 과정에서 자연스럽게 다루어지는 생활주제 중 하나로 인식되고 있음을 시사한다.

다음으로 유아기 자녀를 대상으로 한 성교육의 어려움에 대해, 과반 정도의 부모들이 ‘자녀의 수준에 맞추는 것이 어렵다’고 응답하였다. 이는 기존 연구(백수현, 2018; 유현정, 김미숙, 2017; 이병래, 2001)와 마찬가지로, 과거 부모들이 성교육을 받았던 시기가 초등학교 고학년 혹은 중학교 시기였던 것과 달리 유아기 자녀를 대상으로 어떠한 내용을 얼마만큼 자세하게 혹은 어떤 방식으로 가르쳐주어야 하는지에 대한 정보와 판단이 부족한 것에서 기인한다. 뿐만 아니라 이는 성과 관련된 지식이 아니더라도 유아기 아동의 인식수준 및 이해방식 등과 관련된 전반적인 인지발달 특성에 대한 정보와 경험의 제한에서 기인할 수도 있다. 따라서 본 결과는 부모들이 유아기 자녀를 대상으로 성교육을 제공할 때 자녀의 개별적 성향이나 선호도뿐 아니라 인지능력 면에서 해당 시기의 발달적 제한성과 특이성을 함께 고려할 수 있도록 체계적인 정보를 제공할 필요가 있음을 시사한다. 이 밖에 유아기 자녀 성교육의 또 다른 어려움으로 ‘성적 호기심을 자극할 것 같아 조심스럽다’는 응답을 한 비율이 두 번째로 높았다. 이는 유아교육 기관 내 성교육 관련 선행연구(곽노의 외, 2002)에서도 보고되었던 사항으로, 적지 않은 부모들이 이른 시기에 성교육을 실시하는 것에 대한 우려를 가지고 있음을 보여준다. 아마도 이러한 이유로 부모들은 성교육의 시기를 늦추거나 성 관련 지식을 제공하는 것에서 수동적인 자세를 취할지 모른다. 그러나 최근 성교육을 바라보는 시각이 과거와는 달리 전인적인 인성교육의 한 부분으로 이해하고 있는 바(UNESCO, 2018), 성교육의 시기를 늦추거나 수동적으로 교육하기 보다는 발달 시기에 맞는 정확한 성교육을 적극적으로 실시할 필요가 있다. 유아의 성적 호기심이 성적 문제행동의 탐닉 등으로 변질되지 않도록 가정 내에서의 성교육에서는 먼저 자녀의 수준을 파악하고 그에 맞는 교육을 제공해야 한다. 즉, 자녀의 인식수준, 이해수준, 관심수준, 통제(자기조절)수준 등을 정확히 파악하여 생활 속에서 자연스럽게 성 관련 지식에 노출되도록 개인 맞춤형 접근이 필요하다고 하겠다. 유치원 및 어린이집 등 기관에서의 성교육은 유아들에게 체계화된 프로그램을 통해 정확하고 필수적인 내용의 성교육을 제공한다는 장점이 있다(최지연, 2019). 그러나 기관의 교육은 개별 유아의 수준을 모두 반영하는 것이 불가능하며 또한 자연스러운 상황에서 성 관련 주제에 노출되는 것에도 일부 제한이 따른다. 이러한 점에서 유아기 성교육은 가정에서 부모를 통해 이루어지는 것이 가장 효과적일 수 있겠다. 기관은 가정에서의 성교육을 보완하고 가정과의 연계를 통해 부모들의 교육을 지원하는 역할을 제공해야 할 것이다.

연구문제3을 위해 먼저, 유아기 성교육에 대한 부모들의 중요성 인식 정도와 실제 가정에서 이루어지는 실행 정도를 조사하여 그 차이를 분석하였다. 성교육의 중요도 및 실행도가 자녀의 특성에 따라 차이가 있는지 분석한 결과, 성에 따라서는 중요도 및 실행도 모두 유의한 차이가 없었다. 이는 성교육이 여아에게 더 중요하거나 남녀에 따라 다른 내용의 성교육을 제공해야 한다고 여겼던 과거의 인식(교육부, 2015; 여성신문, 2019)에서 벗어나 부모들은 평등한 관점에서 성을 바라보고 이를 교육하고 있음을 의미한다. 연령에 따른 차이분석에서는 중요도의 경우 통계적으로 유의한 차이가 없었지만 실행도에서 차이를 보여, 만4세에 비해 만5세와 만6세 유아의 부모들이 가정에서 자녀에게 성교육을 실행하는 경향이 더 높았다. 이는 발달단계 상 동일하게 유아기에 속하더라도 부모들은 자녀의 연령에 따라 어린 유아보다는 더 큰 유아들에게 실제적으로 성교육을 더 시키는 것을 의미하며, 발달 상 자연스럽고 바람직한 성교육 수행 경향을 반영한다고 하겠다.

둘째, 12가지의 성교육 주제별로 부모가 생각하는 중요도와 성교육 실행도 점수 간 차이를 분석하였다. 그 결과, 모든 주제에서 중요도 점수가 실행도 점수 보다 통계적으로 유의하게 높았다. 이는 교사를 대상으로 성교육의 중요도-실행도를 분석한 연구들(이지혜, 2014; Yi & Jung, 2015)의 결과와 일치한다. 부모들은 다양한 성 관련 주제에 대해 교육의 필요성과 중요성을 높게 인식하고는 있으나 실제로는 자녀의 연령에 따른 제한이나 방법적인 어려움, 체계적인 정보의 부재 등으로 인해 중요도 만큼의 높은 실행도를 보이지 못하고 있음을 추론케 한다. 본 연구 결과 부모들의 약 95%가 유아 성교육이 필요함을 인식하는 바, 생활속에서 자연스럽게 자녀들과 이야기하며 가르칠 수 있도록 구체적인 교육 방법과 정보를 제공할 필요가 있겠다.

12가지 성교육 주제별로 중요도와 실행도를 비교하여 향후 더욱 중점적으로 강조되고 개선되어야 할 주제가 무엇인지 분석하였다. IPA 결과를 중심으로 논의하면, 부모들은 성폭력 예방과 신체보호 및 청결교육 등의 주제를 가장 중요하게 여기며 또 실제 교육도 많이 시키는 것을 알 수 있다. 이는 부모들이 성에 대한 유아의 발달적 특성이나 호기심의 관점보다는 성과 관련된 피해/가해로 부터의 보호/예방을 교육의 일차적인 목적으로 여기고 있음을 시사한다. 최근 들어 아동 대상 성범죄가 지속적으로 증가하여 전체 성범죄 피해자 중 13세 미만 피해자가 4명 중 1명꼴로 나타날 뿐 아니라 디지털 성범죄가 급증하고 있는 현상(여성가족부, 2023)에 대한 부모들의 우려가 가정 내 성교육 주제에도 반영되고 있음을 알 수 있다. 이 주제들은 성 관련 피해/가해로부터 어린 아동들을 보호/예방하려는 목적을 가진다는 점에서 중요한 성교육 주제로 이해되나, 해당 주제만 부각되거나 지나치게 강조된다면 과거의 성교육이 비판받았던 지점인 두려움에 기반한 성의 이미지(보건복지부, 2011; Robinson & Davies, 2017)나 성에 대한 방어적 면을 강화시킬 가능성도 배재할 수 없다. IPA matrix 해석 기준에 의하면 성폭력예방과 신체보호 및 청결교육, 남녀차이, 신체명칭 등의 주제는 지속유지되어야 하는 주제들이다. 따라서 부모들이 가지는 중요도와 실행도를 유지하되 다른 주제들과의 균형도 함께 고려되어야 할 것이다. 한편, IPA matrix에서 중요도는 높으나 수행도는 낮은 2사분면에 위치한 주제는 ‘성적 행동’에 대한 교육이었다. 이는 중점관리 및 개선 주제로 해석되는 바, 부모들이 유아의 성적 행동을 발견하였을 때 구체적으로 어떻게 반응하고 대처해야 하는지에 대한 부모교육과 안내 등을 통해 실행도를 높일 필요가 있겠다. 다음으로 출생과정, 신체역할, 유전, 결혼 등의 주제는 중요도와 실행도가 모두 낮은 3사분면에 위치하여 열등순위 주제로 분류된다. 그러나 이러한 해석이 온전히 부모의 관점임을 감안할 때, 해당 주제를 열등순위에 두는 것에 대해 고려해볼 필요가 있겠다. 즉, 유아가 가장 많이 하는 질문이 아기의 출생기원이라는 여러 연구의 일관된 결과는 가정 내 유아 성교육의 주요 주제로 출생기원이 비중있게 다루어져야 함을 시사한다. 가정 내 성교육은 일방적인 게 아닌 일상 속에서 상호작용을 통해 자연스럽게 이루어지는 교육이므로 유아는 교육의 대상이자 주체가 되어야 한다. 따라서 어떤 주제를 강화할지는 부모의 요구와 자녀의 요구를 통합적으로 반영하여 결정되어야 할 것이다.

본 연구의 결과를 바탕으로 가정 내 유아기 자녀를 대상으로 하는 성교육에 대해 몇 가지 제언이 가능하다. 첫째, 부모는 유아기 자녀의 성 관련 질문과 행동을 정상적이고 자연스러운 것으로 받아들여야 한다. 부모들은 먼저 유아기 자녀의 성 관련 질문과 행동이 언제든지 나타날 수 있음을 인지해야 한다. 부모로부터의 성교육은 정확한 지식을 가르쳐주는 것 못지않게 성에 대해 긍정적인 인식을 심어주는 것이 중요하다(AAP, 2023)는 점에서 부모들은 자녀의 질문과 행동에 대해 준비되어 있어야 하고 자연스럽게 받아들여야 한다. 더불어 부모는 자녀의 성 관련 질문과 행동에 정확한 성지식을 가지고 대처해야 한다. 이를 위해 구체적인 사례중심의 성지식 자료가 보급될 필요가 있으며, 이는 기관에서의 성교육과 차별화된 생활 속에서의 교육정보를 포함해야 할 것이다.

둘째, 성교육의 구체적인 내용은 부모의 필요와 유아기 자녀의 호기심을 모두 충족시켜주는 방향으로 이루어질 필요가 있다. 유아기 자녀의 질문은 성에 대한 체계적인 지식을 요구하기 보다는 당장의 호기심을 해소하고자 하는 경우가 많다. 따라서 유아가 궁금해 하는 내용에 대한 성교육이 이루어져야 할 것이다. 본 연구에서는 아기의 기원과 남녀의 신체차이에 대한 유아의 질문이 압도적이었다. 그러나 중요도-실행도 분석 결과 부모들이 가장 중요하게 여기고 더불어 실제 교육도 많이 시키는 주제는 성폭력예방과 신체보호 및 청결교육이었다. 이는 성교육과 관련된 부모의 요구와 유아의 요구에 차이가 있음을 의미한다. 따라서 이러한 차이를 반영한 성교육 주제 선정이 이루어질 필요가 있겠다. 한편, 부모들의 필요 중 중요도는 높으나 실행도가 낮았던 주제인 성적 행동에 대한 교육도 보다 적극적으로 제공되어야 하겠다.

셋째, 유아기 자녀에 대한 충분한 이해를 바탕으로 성교육을 실시해야 한다. 즉, 자녀가 성과 관련하여 무엇을 궁금해하는지 혹은 성 관련 지식수준이 어떠한지에 대한 부분 뿐 아니라 유아기 아동의 일반적인 이해능력이나 의사소통 수준, 정서표현 방식, 혹은 행동억제 수준 등에 대한 발달지식을 바탕으로 개별 자녀에 대한 이해가 이루어져야 더욱 효과적인 성교육이 가능할 것이다.

넷째, 생활 속에서 지속적이고 긍정적인 성교육이 이루어질 수 있도록 부모는 자녀와 신뢰롭고 애정적인 관계를 유지해야 한다. 자녀의 성 정체감 발달에 있어 부모-자녀 관계는 매우 중요한 요인으로 인식된다(Szepsenwol et al., 2017). 이는 특히 아동기나 청소년기 자녀 대상 성교육에서 강조되는 사항(Breuner & Mattson, 2016)이지만 유아기 자녀의 경우도 예외일 수는 없다. 자녀의 성 관련 질문이나 성 행동에 부정적으로 대처하거나 평소 자녀의 질문을 귀찮아하는 등의 부모 반응은 이후 부모를 통한 호기심 해결을 방해할 수 있다. 자녀에 대한 긍정적으로 반응과 애정적인 태도는 유아로 하여금 부모를 호기심이나 문제해결을 위한 신뢰로운 존재로 인식시킴으로써 성교육을 포함한 긍정적인 양육결과를 도출할 수 있다.

본 연구의 제한점 및 후속연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 설문조사 과정에서 응답의 수월성을 높이기 위해 자녀 성교육의 어려움, 자녀의 성 관련 질문, 성 관련 행동, 성교육 주제 등에서 응답범주를 정하여 객관식으로 질문하였다. 가능한 정확한 응답을 확보하기 위해 선행연구 및 성교육 자료에서 주로 다루어졌던 내용을 중심으로 응답범주를 선정하였으나 객관식의 특성 상 다양한 항목을 포함하지 못하였다는 한계를 가진다. 기타 응답의 경우 구체적인 내용을 추가로 작성하도록 주관식 질문을 배치하였으나 대부분 객관식 항목 내에서 응답하는 경향을 보였다. 후속 연구에서 주관식 위주의 설문조사나 면접 등을 통해 더욱 다양한 답변을 이끌어낸다면 더욱 풍부한 자료를 확보할 수 있을 것으로 사료된다. 둘째, 본 연구는 성교육 주제별로 부모의 중요성 인식과 실제 수행 사이의 차이를 분석함으로써 가정 내에서 이루어지는 성교육의 현황을 파악하고 향후 강조점과 방향 등에 대해 제언하는 것을 연구의 주요 목적으로 하였다. 이러한 이유로 부모에 관한 배경정보나 혹은 자녀의 보육 및 교육기관 내 성교육 경험 등에 대해 충분히 조사하지 못하였다는 제한점이 있다. 자녀의 성과 연령 외에 다른 배경변인이나 성교육 경험, 성지식 수준 및 부모 관련 특성들을 함께 조사한다면 개별 유아에게 맞는 맞춤형 성교육의 방향성을 제시하는 데에 도움이 될 것이다. 셋째, 가정 내 성교육의 중요도와 실행도를 부모의 관점에서만 조사하였다는 제한점이 있다. 성교육의 당사자인 유아의 관점에서 어떠한 성교육 주제가 더 궁금한지, 실제 부모님들이 어떤 내용에 대해 알려주는지를 조사한다면 부모와 자녀의 관점을 모두 파악한 보다 정확한 제언이 가능할 것이다. 그러나 현실적으로 유아를 대상으로 하는 조사가 쉽지 않은 만큼 유아의 관점이나 인식을 포함할 수 있는 다양한 방법을 고안할 필요가 있겠다.

이러한 제한점에도 불구하고 본 연구는 가정에서 이루어지는 유아 대상 성교육에 대한 부모의 인식과 현황을 조사하고 이와 함께 유아기 자녀의 성 관심도를 부모의 관점에서 살펴보았다는 점에 의의가 있다. 더불어 유아기 대상 성교육의 중요성에 대한 부모의 인식과 실제 성교육 실행 간의 관계를 구체적인 성교육의 주제별로 비교 분석함으로써 성교육에 대한 인식과 수행 간의 괴리를 확인하였다. 또한 중요도-실행도 분석을 통해 가정 내 성교육 양상을 파악하고, 이를 토대로 가정 내 성교육의 향후 방향성을 제시하였다는 점에서 기초연구로서의 가치를 찾을 수 있겠다.

References

- 강서연(2018). 유아기 자녀를 둔 아버지의 가정 내 성교육에 대한 인식 및 실제. 중앙대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

강서연, 김낙흥(2019). 유아기 자녀를 둔 아버지의 가정 내 성교육에 대한 어려움 및 요구. 아동교육, 28(4), 35-54.

[https://doi.org/10.17643/KJCE.2019.28.4.03]

- 강은영(2020). 디지털성범죄의 현황과 특성. 대전: 통계개발원.

- 곽노의, 유규종, 이병래, 강병재(2002). 유아교육에서의 성교육 요구조사. 열린유아교육연구, 7(1), 99-123.

- 교육부(2015). 학교 성교육 표준안. 세종: 교육부.

- 교육부(2020). 유치원 유아의 성 행동문제 관리·대응 지침. https://www.moe.go.kr/, 에서 인출.

- 금선희, 김명희, 강인순(2005). 유아 어머니의 자녀 성교육 실천정도. 부모자녀건강학회지, 8(1), 49-63.

- 김병은(2001). 가정에서의 유아성교육실태. 한양대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김여선(2020). 통합적 접근에 의한 유아 성교육 프로그램 개발 및 효과. 전남대학교 일반대학원 박사학위논문.

-

김연옥, 홍경선(2022). 영유아자녀 성교육을 위한 부모교육 프로그램 개발: 그림책을 중심으로. 어린이문학교육연구, 23(2), 177-199.

[https://doi.org/10.22154/JCLE.23.2.8]

- 김지상, 문혁준(2006). 유아 성교육에 대한 교사와 학부모 인식의 차이에 관한 연구. 생활과학연구논집, 26(1), 131-150.

-

도기숙(2015). 유아의 섹슈얼리티: 유아 성교육의 담론과 프로그램 개발을 중심으로. 독어교육, 62(62), 382-408.

[https://doi.org/10.22969/kzfd.2015.62.62.382]

-

류정희, 김승희(2022). 유아 성평등 교육프로그램 개발과 적용. 유아교육연구, 42(3), 79-103.

[https://doi.org/10.18023/kjece.2022.42.3.004]

- 백수현(2018). 유아기 자녀를 둔 어머니의 성교육에 대한 인식과 요구: -포커스그룹 인터뷰를 중심으로-. 중앙대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

백유미(2020). 유아⋅초등⋅중등 학생의 성교육 국내 학술지 연구 동향. 융합정보 논문지, 10(6), 128-139.

[https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2020.10.06.128]

- 보건복지부(2011). 보육교사를 위한 유아 성교육 매뉴얼. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010200&bid=0019&tag=&act=view&list_no=336892, 에서 인출.

- 보건복지부, 중앙육아종합지원센터(2020). 어린이집 영유아의 성 행동문제 관리·대응 매뉴얼. https://central.childcare.go.kr, 에서 인출.

- 서울시육아종합지원센터(2022). 영유아 성행동 이해 부모교육. https://www.youtube.com/watch?v=7BGXqJ1qOco&t=1s, 에서 인출.

- 손수정(2008). 유아교육기관의 성교육 운영 실태와 교사의 요구분석. 금오공과대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 손인옥(2021). 영유아기 자녀를 둔 부모의 ‘부모성교육’ 인식과 요구에 관한 연구. 울산대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

신수진(2023). 키워드 네트워크 분석을 활용한 유아 성교육 관련 연구 동향 분석: 2001년 이후 국내 학술 논문을 중심으로. 학습자중심교과교육연구, 23(10), 829-847.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2023.23.10.829]

- 여성가족부(2023. 3). 디지털 성범죄 피해 양상 지속되나, 처벌 강화 추세. https://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=709168, 에서 인출.

- 여성신문(2019. 1). 교육부 성교육 표준안, 뻔뻔한 성차별주의 국제적 망신. https://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=184225, 에서 인출.

- 연미희, 김진숙(2010). 부모교육: 이론과 실제. 서울:동문사.

- 유현정, 김미숙(2017). 교사와 부모의 유아 성교육에 대한 인식, 필요성에 미치는 요인 및 교육시기 요구에 관한 차이 비교 연구. 한국사회과학연구, 36(1), 71-108.

- 윤가현(2008). 성학. 서울: 군자출판사.

- 이규은(2018). 성, 사랑, 성교육 그리고 가족. 경기: 공동체.

- 이병래(2001). 유아성교육에 대한 어머니의 인식 및 태도. 열린유아교육연구, 6(1), 67-87.

-

이은경, 김영빈(2017). 유아 부모를 위한 성교육프로그램 개발 및 효과 분석. 여성학연구, 27(1), 143-182.

[https://doi.org/10.22772/pnujws.27.1.201702.143]

- 이정은(2001). 성교육 프로그램(육아시설을 중심으로). 서울: 한국성폭력상담소.

- 이지혜(2014). 중요도-실행도 분석을 통한 학교급별 성교육 실태 분석. 학습자중심교과교육연구, 14(7), 49–75.

- 이혜정(2014). 부모의 성교육 인식 및 실태, 요구에 따른 유아 성교육 프로그램 구성. 유아교육학논집, 18(4), 115-136.

-

장혜선, 신명환, 차은석(2023). 유아기 자녀 성교육에 대한 어머니의 인식과 선호 교육 방안. 주관성 연구, 62, 139-160.

[https://doi.org/10.18346/KSSSS.62.7]

- 정옥분(2004). 영유아발달의 이해. 서울: 학지사.

-

정우영, 김희영(2018). 유아 성교육 관련 국내 학술지 연구 동향. 어린이미디어연구, 17(1), 107-131.

[https://doi.org/10.21183/kjcm.2018.03.17.1.107]

- 채희경(2002). 취학전 아동의 성교육 교재분석과 성교육교재 개발을 위한 제안. 서울대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 최지연(2019). 유아 성교육 프로그램 개발 연구. 중부대학교 일반대학원 박사학위논문.

-

최효정, 이근영(2023). 유아 성교육에 대한 유아교사의 인식, 경험, 요구 분석. 유아교육연구, 43(1), 291-313.

[https://doi.org/10.18023/kjece.2023.43.1.012]

-

홍경선(2020). 영유아 부모의 자녀 성교육을 위한 기초 연구. 인문사회21, 11(5), 1409-1418.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.11.5.101]

- Carroll, J. L. (2009). 성 심리학 (오영희, 노영희, 강성희, 권젬마, 이은경 역). 서울: 시그마 프레스.

- Wais, M., Rupke, E., Glockler, M., Goebel, W., & Doorn, M. V. (2019). 발도르프 성교육 (이정희, 여상훈 역). 경기: 씽크스마트.

- American Academy of Pediatrics. (2023). Sexual behaviors in young children: What’s normal, what’s not? Retrieved from https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/preschool/Pages/Sexual-Behaviors-Young-Children.aspx, .

-

Breuner, C. C., & Mattson, G. (2016). Sexuality education for children and adolescents. Pediatrics, 138(2), e20161348.

[https://doi.org/10.1542/peds.2016-1348]

-

Crosby, R. A., Hanson, A., & Rager, K. (2009). The protective value of parental sex education: A clinic-based exploratory study of adolescent females. Journal of Pediatric and adolescent Gynecology. 22(3), 189-192.

[https://doi.org/10.1016/j.jpag.2008.08.006]

- Ge, M., Deng, Z., & Qi, B. (2023). Study of patient safety culture base on IPGA matrix analysis. Preventive Medicine Research, 12(1), 28-35.

- Hackett, S. (2014). Children and young people with harmful sexual behaviours. London: Research in Practice.

- Hurlock, E. B. (2017). Child development (6th ed.). New York: McGraw-Hill Book Co.

- Jones, S., & Jones, B. (2019). How and when to tell your kids about sex: A lifelong approach to shaping your child’s sexual character. Colorado Springs: NavPress.

- Kohlberg, L. (1966). A cognitive-developmental analysis of children’s sex-role concepts and attitudes. In E. E. Maccoby (Ed.), The development of sex differences, 82-173. Stanford, CA: Stanford University Press.

-

Kurtuncu, M., Akhan, L. U., Tanir, İ. M., & Yildiz, H. (2015). The sexual development and education of preschool children: Knowledge and opinions from doctors and nurses. Sexuality & Disability. 33(2), 207–221.

[https://doi.org/10.1007/s11195-015-9393-9]

-

Lin, S. P., Chan, Y. H., & Tsai, M. C. (2009). A transformation function corresponding to IPA and gap analysis. Total Quality Management & Business Excellence, 20(8), 829-846.

[https://doi.org/10.1080/14783360903128272]

-

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 77-79.

[https://doi.org/10.1177/002224297704100112]

- Martorell, G., Papalia, D., & Feldman, R. (2021). A child’s world: Infancy through adolescence. NY: McGraw Hill.

-

Measor, L., Miller, K., & Tiffin, C. (2012). Young people’s views on sex education: Education, attitudes, and behaviour. London, UK: Routledge.

[https://doi.org/10.4324/9780203046692]

-

Medora, N. P., & Wilson, S. (1992). Sexuality education for young children: The role of parents. Day Care and Early Education, 19, 24-27.

[https://doi.org/10.1007/BF01617079]

-

Nguyen, S. T. U., & Hoi, H. (2020. 10). Consequences of neglecting sex education in families and schools. ICETC’20: 2020 12th International Conference on Education Technology and Computers, London, UK.

[https://doi.org/10.1145/3436756.3437050]

- Pinar, G., Doğan N., Ökdem, Ş., Algier, L., & Oksuz, E. (2009). Knowledge, attitudes and behavior of students related to sexual health in a private university. Journal of Medical Investigations, 7(2), 105–113.

- Pradikto, B., & Sofino, S. (2019). Sex education in family: Study on children living far apart with the family. Journal of Nonformal Education, 5(2), 132-137.

-

Robinson, K. H., & Davies, C. (2017). Sexuality Education in Early Childhood. In Allen, L., & Rasmussen, M. L. (eds), The Palgrave Handbook of Sexuality Education. London, UK: Palgrave Macmillan.

[https://doi.org/10.1057/978-1-137-40033-8_11]

- Sexuality Information and Education Council of the United States. (1998). Right from the start: Guidelines for sexuality issues. NY: SIECUS.

- Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2019). Developmental psychology. Belmont, CA: Wadsworth.

-

Spivey, L. A., Huebner, D. M., & Diamond, L. M. (2018). Parent responses to childhood gender nonconformity: Effects of parent and child characteristics. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 5(3), 360-370.

[https://doi.org/10.1037/sgd0000279]

-

Szepsenwol, O., Griskevicius, V., Simpson, J. A., Young, E. S., Fleck, C., & Jones, R. E. (2017). The effect of predictable early childhood environments on sociosexuality in early adulthood. Evolutionary Behaviroal Sciences, 11(2), 131-145.

[https://doi.org/10.1037/ebs0000082]

-

Szirom, T. (2017). Teaching gender?: sex education and sexual stereotypes (Vol. 21). UK: Routledge.

[https://doi.org/10.4324/9781315168388]

- UNESCO. (2018). International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. Paris, France: UNESCO.

- Wurtele, S. K., & Miller-Perrin, C. L. (1992). Preventing child sexual abuse: Sharing the responsibility. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

-

Yi, J. S., & Jung, H. (2015). Perceived importance and performance of sex education between health teachers and general teachers in middle schools: Based on the Importance Performance Analysis (IPA). Journal of the Korean Society of School Health, 28, 10-21.

[https://doi.org/10.15434/kssh.2015.28.1.10]