유아기 자녀를 둔 남성 대상 놀이중심 아버지교육 프로그램 개발 연구

초록

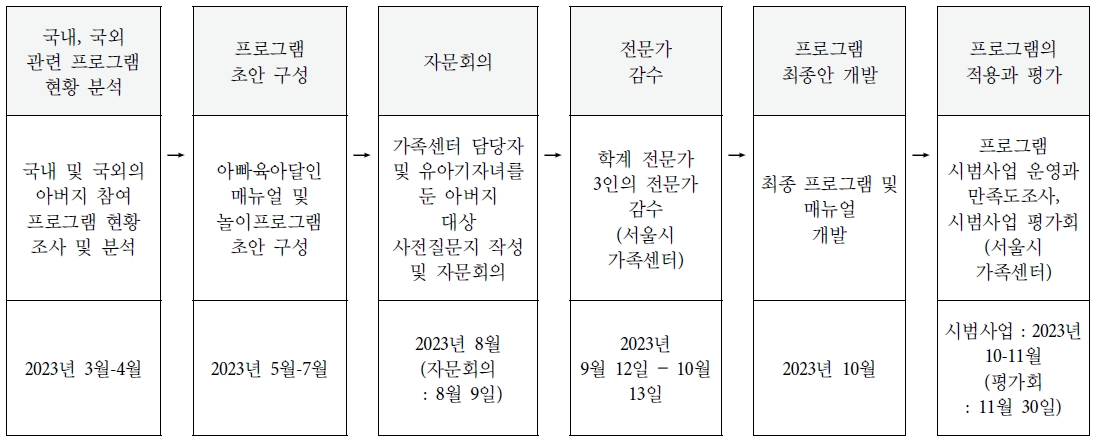

아버지상(像)이 변화하고 아버지 역할의 중요성이 강조되면서 많은 아버지들이 자녀와 더 많은 시간을 보내고 좋은 아버지가 되고 싶어 하면서도 한편으로 아버지역할에 어려움을 느끼고 있다. 본 연구는 국내외 아버지참여 프로그램 현황 분석, 프로그램 초안 구성, 자문회의, 전문가 감수, 최종 프로그램 개발, 현장 적용 및 평가의 절차를 거쳐 유아기 자녀를 둔 아버지 대상 교육·문화 프로그램을 개발했다.

아버지 양육 참여 관련 문헌고찰과 국내외 아버지참여 프로그램 현황 분석 결과 유아기 아버지들에게 요구되는 프로그램의 주요 내용은 유아기 자녀의 발달에 대한 이해와 양육태도 및 양육행동을 중심으로 한 양육자로서의 아버지 역할, 자녀와 좋은 관계를 형성하기 위한 의사소통 방법, 공동양육자로서 함께 자녀를 잘 키워나가기 위한 부모의 협력, 그리고 부모 스스로 자신을 돌보는 것으로 나타났다. 또한 자녀와의 놀이방법에 대한 요구가 높았으며, 교육과 놀이 등 자녀와 함께 하는 활동을 결합한 프로그램 운영방식을 선호하였다.

유아기 자녀를 둔 아버지 대상 프로그램의 내용으로 자녀발달에 대한 이해와 아버지 역할, 자녀와의 의사소통 훈련, 그리고 부부 공동양육과 자기돌봄의 3가지 주제를 선정하였으며, 강의와 더불어 각 주제를 응용한 놀이를 차시별로 2가지씩 개발하여 아버지 대상 강의와 자녀와 함께 하는 놀이활동이 함께 이루어지도록 구성하였다. 자녀와의 놀이방법에 대한 아버지들의 요구가 높은 점을 반영하여 유아기 발달수준에 적합하며 가정에서 쉽게 활용할 수 있는 놀이를 개발하되, 각 차시별 주제와 연계하여 강의 내용을 적용하고 연습, 훈련할 수 있는 놀이를 개발하는데 초점을 맞추었다. 이 점이 본 프로그램의 가장 큰 차별성이라고 할 수 있을 것이다. 본 프로그램은 자문회의와 전문가 감수를 반영하여 수정, 보완되었으며, 프로그램 개발 후 전문강사 교육을 실시하여 프로그램의 확산을 꾀하였고, 유관기관에서의 시범운영을 통해 프로그램 참여자의 만족도를 확인했다.

본 연구과정에서 이루어진 관련 문헌과 프로그햄 현황 분석은 향후 아버지 대상 프로그램 개발을 위한 기초자료로 활용될 수 있으며, 최종 개발된 남성 양육자 대상 프로그램은 유치원, 어린이집, 가족센터 등 유관기관에서 활용됨으로써 남성 양육자의 양육참여 활성화에 기여할 수 있을 것이다.

Abstract

As the image of fathers changes and the importance of the father's role is emphasized, fathers want to spend more time with their children and be a good father, but at the same time, they are experiencing difficulties in their father's role. This study developed a program and manual for fathers with children in early childhood through the following procedures: analysis of the current programs for fathers, development of a preliminary version, advisory meetings, expert supervision, field application and final program development.

As a result of a review of literature about fathers' child-rearing participation and an analysis of the programs for father, the demands of the program for fathers in early childhood are understanding of the early childhood development, father's role as a caregiver centered on parenting attitude and behavior, how to have good relationships with children, communication skills, parents' cooperation, and parents’self-care. And there was a high demand for a program to combine education and experiences with children.

Three topics were selected as the contents of the program for fathers with children in early childhood: understanding of child development, father's role, communication training with children, and joint parenting and self-care. In addition to lectures, play applied to each topic was provided. We developed play that is suitable for early childhood children and can be easily used at home, and allows fathers to apply, practice, and train the lecture content in each session. This program was revised and supplemented to reflect advisory meetings and expert supervision. After developing the program, we trained professional instructors and operated pilot program. And we conducted a satisfaction survey.

This program will be used in organizations such as kindergartens, daycare centers, and family centers, thereby contribute to promote fathers' participation in childcare.

Keywords:

program for fathers, play, early childhood development, communication, coparenting키워드:

아버지 프로그램, 놀이, 유아기 발달, 의사소통, 공동양육I. 서론

아버지 역할이 ‘일 중심’에서 ‘일·가정균형’을 추구하는 방향으로 변화하고 있고, 이러한 추세는 가정과 학교, 지역사회 모든 영역에서 강하게 나타나고 있다(이현아 외, 2017; 이현아, 2020). 이러한 아버지 역할 변화는 특히 젊은 세대 남성을 중심으로 두드러져, 소위 밀레니얼 세대라 불리는 Y세대 아버지는 전통적 성역할태도를 지닌 이전 세대와 달리 부부가 동반자적 의식을 가지고 가사와 육아에 대한 요구가 있고 가능한 시간이 있으면 참여하는 특징을 보인다(이현아, 김주희, 2021). 이러한 추세는 통계로도 확인할 수 있다. 2021년 하반기 지역별 고용조사에 따르면 국내 맞벌이 비율이 46.3%로 꾸준히 증가하고 있으며(통계청, 2022), 6세 이하 자녀를 둔 경우의 맞벌이 비율도 47.3%로 전년 대비 2.5% 상승한 것으로 나타나, 가정에서 '양육자로서의 아버지' 역할은 필수불가결한 요소가 되었다. 또한 고용노동부(2024)가 발표한 ‘22년 육아휴직자 및 육아기 근로시간 단축 사용자 통계'에서도 전체 육아휴직자 중 남성이 차지하는 비중이 점차 증가하는 추세이다. 2016년 전체 육아휴직자 중 남성 비율이 8.5%에 불과하던 것이 2022년에는 28.9%로 늘어나 육아휴직자 10명 중 3명은 남성이 차지할 정도로 아버지 육아 참여가 증가하는 추세에 있다. 아버지 역할의 중요성은 '아버지 효과(fathering effect)'를 통해 설명할 수 있다(Parke, 1996). 이는 아버지가 자녀의 삶에 더 많이 개입되었을 때 자녀에게 긍정적인 결과를 가져온다는 것으로, 유아기 아버지의 양육 참여는 이후 자녀의 학업 성취도 및 자기 조절, 문제해결 능력과 관련되었으며, 유아의 사회적 행동에서도 어머니보다 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났다.

아버지 참여에 대한 사회적 관심에 부응하여 공공부문에서 부모교육의 한 형태로 아버지교육이 실시되고 있다. 2016년 관계부처 합동으로 부모교육활성화방안이 발표되면서 여성가족부, 보건복지부, 교육부 등 부처별로 이루어지고 있던 부모교육이 생애주기별 맞춤형 부모교육 강화, 부모교육의 접근성 및 전문성 제고, 부모교육 추진체계 정비 등으로 체계화된 바 있다(여성가족부, 2017). 그리고 그 후속 작업으로 2017년 부모교육 매뉴얼 및 콘텐츠를 개발하여 보급한 바 있으며, 그 중 아버지 대상 부모교육프로그램 매뉴얼(여성가족부, 2017)은 아버지상(像)의 변화와 부성에 대한 이해, 아버지 역할의 중요성을 다루는 것으로 시작하여, 구체적인 아버지 역할을 지원하기 위해 시간 계획, 놀이, 가족과의 소통, 아버지의 마음가짐과 태도 등을 이해하고 실천할 수 있는 내용을 포함하고 있다. 이 프로그램은 여성가족부 홈페이지에 탑재되어 누구든지 활용할 수 있도록 했다는 점에서 정책적 기여도가 크다고 할 수 있다. 그러나 여성가족부에서 개발한 아버지교육 프로그램은 자녀의 연령대를 세분화하지 않고 있어 보완할 필요성이 제기되었다. 즉, 자녀의 발달단계에 따른 아버지 역할과 요구가 다르다는 점을 고려하여 영아기와 유아기, 아동기, 청소년기 등 자녀의 연령대별로 세분화된 아버지교육프로그램 매뉴얼이 필요하다고 할 수 있다. 따라서 본 연구는 유아기 자녀를 둔 아버지 대상의 프로그램을 개발하고자 하였다. 유아기는 자녀와의 언어적 소통이 본격적으로 시작되고 함께 하는 놀이를 통해 자녀와의 애착을 형성할 수 있는 중요한 시기로, 이 시기에 아버지들이 경험하는 자녀양육에 대한 어려움을 해결할 수 있도록 지원하고자 한다.

어린 자녀를 둔 남성들의 양육 참여가 늘어나면서 자녀와 소통하고 놀아주는데 어려움을 경험하는 아버지도 증가하고 있다. 박보미(2019)가 미취학 자녀를 양육 중인 2040 남성들을 대상으로 육아경험과 의미를 조사한 결과, 좋은 아버지상에 대한 응답은 친구 같은/친한 아버지(43.1%), 자상한/인자한 아버지(12.1%), 잘 놀아주는 아버지(9.9%) 순으로 높았고, 아이를 키우면서 어려웠던 점은 양육에 관한 지식·경험 부족(24.4%), 경제적 어려움(24.1%), 양육시간 부족(12.4%) 순으로 나타났다. 이를 통해 어린 자녀를 둔 아버지들이 친구 같고 자상하고 잘 놀아주는 아버지상을 추구하지만, 실제로는 자녀 양육 관련 지식과 경험이 부족하고 경제적, 시간적 제약도 큰 것으로 나타났다.

유아기는 여전히 부모와 함께하는 시간이 가장 많으며, 부모는 유아가 맺는 최초의 놀이 친구라는 점에서 놀이에서의 부모 역할은 중요하다. 특히 유아기 자녀와의 질적인 놀이가 모-자녀 애착 관계에는 영향이 없었지만, 부-자녀 애착 관계에 긍정적 영향을 미쳤다는 점에서, 보살핌보다는 주로 놀이 친구로서의 역할이 기대되는 아버지에게 놀이가 유아와의 중요한 연결고리로 작용한다는 점을 재확인할 수 있다(Teufl & Ahnert, 2022).

이와 관련하여 최근에는 아버지와의 거친 신체 놀이와 같은 활동적 상호작용이 유아의 정서조절 및 사회적 유능감, 리더십과 같은 사회정서발달에도 영향을 미친다는 결과가 제시되고 있다(차민주, 김낙흥, 2020; 홍유정, 한세영, 2020; Flanders et al., 2010). 즉, 아버지는 신체 놀이를 통해 자녀와 친밀감을 형성하고 애정을 표현하며(MacDonald & Parke, 1984), 유아가 새로운 자극을 추구하고 도전을 하게 한다(John et al., 2013; Paquette, 2004). 이는 자녀들에게 더욱 즐거움과 흥미를 느끼게 할 뿐만 아니라, 예측할 수 없는 상황에서 자기를 통제하는 전략을 배우고(Paquette et al., 2000), 공격적인 정서를 조절하는 것을 연습할 수 있다는 점에서 중요하다. 그러나 아버지가 자녀와의 놀이 과정에서 적절한 통제를 하지 못할 경우, 공격적인 성향이 높은 아동의 경우 오히려 정서 조절 능력이 감소되었다는 결과도 존재한다(Flanders et al., 2009). 이는 아버지의 신체 놀이가 자녀에게 긍정적인 영향을 미치기 위해서는 아버지가 자녀의 정서에 대해 이해하고, 조율하는 능력이 중요함을 시사한다.

한편 유아의 정서사회성 발달은 놀이를 통해 촉진될 수 있다. 유아는 놀이를 통해 부모와 또래, 교사 등 의미 있는 타인과 정서적으로 교류하며, 다양한 정서를 경험하고 표현 및 조절할 뿐만 아니라, 타인의 정서를 지각하고 공감하며, 이를 긍정적으로 다루는 방법을 습득한다(Johnson et al., 1999). 또한 놀이 상황 속에서 타인과 즐거운 상호작용을 통해 긍정적인 자아개념을 형성할 수 있으며, 자율성과 인내심, 성취감 등의 다양한 정서 경험을 통해 정서적 유능성을 발달시켜 나가며(김지혜, 2005), 또래 놀이를 통해 사회적 관계에서 요구되는 기술을 습득할 수 있다(Johnson et al., 2005). 따라서 유아기 아버지가 자녀와의 놀이 속에서 질 높은 상호작용을 하기 위해서는 긍정적으로 부모 역할을 인식하여야 하며, 이러한 바탕에서 자녀와 좋은 관계를 형성할 수 있을 때, 유아와의 놀이에서 유아의 생각이나 의견 등을 존중하고, 행동을 격려하는 상호작용을 할 수 있다(Elder et al., 1995).

유아기 아버지가 자녀와 함께 하는 놀이의 중요성은 아버지와 자녀의 애착 증진과 발달에 적합한 놀이 방법을 배울 수 있는 프로그램에 대한 요구가 크다는 연구결과(김용훈, 이경숙, 2022)와도 연관된다. 유아에게 있어 놀이는 삶 그 자체라고 할 정도로 일상적이다. 놀이를 통해서 유아는 자기 자신을 알아가고, 세상을 탐색하면서 성취감과 즐거움을 느낀다고 할 수 있다. 유아기 자녀에게 있어 놀이의 의미가 중요한 만큼, 실제 아버지교육에 대한 요구도 조사에서도 자녀와 함께 하는 놀이방법에 대한 요구가 높은 것으로 나타났다. 서울가족학교 아버지교실 만족도 조사에서 이루어진 교육주제와 관련된 요구도 분석 결과에 의하면 놀이방법’에 대한 요구가 가장 높은 것으로 확인되었다. 이러한 결과들에 근거하여 ‘놀이’라는 매개를 통해 아버지와 유아기 자녀와의 긍정적인 상호교류를 지원하는 아버지 참여 프로그램 개발이 필요함을 알 수 있다.

또한 남녀가 감정을 느끼고 인식하는 데는 별 차이가 없고, 남성이 다른 사람의 감정을 읽는 능력도 여성에 비해 떨어지지 않는 것으로 나타났다. 즉, 아버지도 감정코칭을 할 수 있는 자질은 이미 충분히 갖추고 있다고 한다. 특히 아버지가 자녀의 감정에 반응하고 공감해 줄 때의 효과는 매우 크다고 한다(최성애 외, 2020). 그러나 2022 서울가족보고서에 의하면, 남성 양육자가 여성 양육자와 비교해 자녀와의 대화가 충분하지 않다고 인식했으며, 남성 양육자의 42%가 ‘자녀와의 소통’에서 어려움을 겪는다고 하였다(서울시가족센터, 2023). 이러한 조사 결과는 남성 양육자가 자녀 양육에 필요한 발달적 지식을 얻고, 자녀와 효과적으로 의사소통하는 방법을 배우는 기회를 제공하는 프로그램을 실시하여 아버지가 자녀와의 소통에 자신감을 얻고, 그 결과 긍정적인 부모자녀관계를 형성할 수 있을 것이다.

한편 유아기는 부모가 협력하여 가장 많은 시간과 에너지를 투자해야 하는 시기라는 점에서(Shaffer & Kipp, 2013), 부모 공동양육(coparenting)에서의 아버지 역할 중요성이 대두되고 있다. 부모공동양육은 미국의 이혼 가정에서 자녀를 양육하는 것과 관련된 논의에서 그 기원을 찾을 수 있으나(Ahrons, 1981), 지금은 아버지의 양육 참여가 자녀의 발달을 비롯한 가족 전반에 긍정적 영향을 미친다는 결과들이 제시되면서 일반 가정에서도 부모의 공동양육에 대한 관심이 높아지고 있다. 부모공동양육에 대한 개념은 다양하게 정의되어왔는데, 이를 종합해 보면 자녀를 양육하는 데 책임이 있는 부모 간의 조정(coordination)을 나타내는 것으로, 단순히 자녀를 양육하는 책임을 수행하는 것 이상을 의미한다(McHale et al., 2004). 즉, 부모가 서로의 양육과 관련된 역할이나 생각, 행동 등을 격려하고 지지하거나, 방해하고 비판하는 태도 모두를 포함한다(Belsky et al., 1995). Feinberg(2003)는 양육에 대한 동의(childrearing agreement), 양육 분담(division of labor), 양육지지/침해(support/undermining), 공동의 가정관리(joint family management)의 네 가지 구성요소를 포함하는 공동양육 모형을 제시하였다. 즉, 부모 각자가 자녀에게 미치는 영향보다 부부가 함께 제공하는 부부공동양육의 영향이 더 큰 것으로 제시되고 있다(Emery, 1982). 따라서 아버지의 양육 참여를 어머니 중심으로 이루어지는 자녀양육에서의 아버지 역할 개념이 아닌, 부모로서의 공동 책임을 가지고 협력하는 공동양육에서의 아버지 역할 개념으로 접근할 필요가 있다.

이에 본 연구에서는 국내외 아버지 대상 프로그램의 분석을 토대로 유아기 자녀를 둔 아버지의 유아기 자녀 발달에 대한 이해와 그에 기초한 돌봄 기술 및 자녀와의 긍정적인 상호교류를 위한 의사소통 방법 습득, 그리고 양육의 공동책임자인 어머니와의 협력을 지원하기 위한 교육·문화 프로그램을 개발하고자 하였다. 본 연구는 ‘유아기’자녀를 둔 아버지를 그 대상으로 한정하여 자녀의 발달단계를 반영한 맞춤형 프로그램을 개발하고자 하였다. 특히 유아기는 소통과 놀이를 통해 부모-자녀 간에 신뢰감과 애정이 증진되는 시기라는 점에서 각 차시별 교육 내용을 ‘놀이’를 통해 적용할 수 있게 하는 놀이중심 프로그램을 개발하였다는 것이 기존 프로그램과의 차별성이라고 할 수 있다. 즉 아버지가 자녀의 발달 특성을 이해하고, 자녀와 효과적으로 의사소통하는 기법을 습득하며, 부부가 함께 양육에 참여하는 방법을 배우는 모든 과정에 놀이의 중요성을 반영하여, 놀이를 통해 각 개념들을 적용할 수 있도록 놀이 사례를 함께 개발하여 그 활용도를 높이고자 하였다. 또한 프로그램의 기획 단계에서부터 전체 개발 과정에서 본 프로그램을 관리하고 운영하는 기관과의 긴밀한 소통을 통해 프로그램의 현장 적용성과 효과성을 높이고자 하였다.

본 연구과정에서 이루어진 관련 문헌과 프로그램 현황 분석은 향후 아버지 대상 프로그램 개발을 위한 기초자료로 활용될 수 있으며, 본 연구를 통해 개발된 남성 양육자 대상 프로그램은 유치원, 어린이집, 가족센터 등 유관기관에서 활용됨으로써 남성 양육자의 양육참여 활성화에 기여할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 아버지참여 프로그램 현황 분석

유아기 아버지 대상 프로그램을 개발하기에 앞서 국내와 국외의 아버지참여 프로그램 현황과 가족센터 및 관련 기관의 유아기 아버지 대상(또는 유아기 아버지를 포함하는) 프로그램 현황을 분석하였다.

국내 아버지 참여 프로그램 개발 현황은 <표 1>과 같다.

앞서 소개된 연구들에 근거하여 국내 아버지 참여 프로그램의 특징을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 아버지 참여 프로그램의 내용은 아버지의 역할과 정체성을 강조하는 것에서 나아가 실제적인 양육의 기술과 자녀 발달의 이해를 돕는 내용들이 많이 제시되고 있다. 과거 아버지의 양육 참여가 저조했던 시기에는 가정 내 아버지 역할의 중요성을 인식하고 참여를 독려하는 내용이 주를 이루었다면(한창균, 김용수, 2016), 아버지의 양육 참여가 본격화, 일반화되는 오늘날에는 실제 양육에 필요한 내용들이 많은 비중을 차지하였다(홍길희, 황정해, 2007). 또한 최근에는 공동양육에 대한 인식이 높아지면서 아버지의 양육 스트레스, 배우자의 지지와 같은 부부 관계적 측면까지 다루어지며 최근의 몇몇 프로그램은 공동양육의 개념을 일부 포함하고 있다.

둘째, 아버지 참여 프로그램의 진행 방식은 ‘강의 중심’에서 ‘다양한 매체 사용 및 구성원의 주도적인 참여’로 점차 발전되고 있다. 과거 강의 및 실습, 과제 수행의 방식에서 나아가 다양한 동영상, 게임 등을 활용하거나 역할극, 자조 모임과 같은 구성원의 주도적인 참여를 유도하는 방식을 시도하고 있다(권기남, 2012; 명현주, 2012; 신용주, 2009). 또한, 점차 온라인 네트워크 및 소셜 미디어를 적극적으로 활용하여 가정과 연계한 활동의 피드백을 제공하거나(고영광, 송승민, 2022, 신혜영, 김명순, 2021; 양진희, 2022), 실시간으로 자료를 제공하는 등 일상생활에서도 지속적으로 프로그램과 연결될 수 있는 실질적인 기반을 제공하고 있다(이지연, 2018).

셋째, 아버지 참여 프로그램에서 부-자녀 활동 및 놀이가 중요한 요소로 포함되고 있다. 아버지 대상의 일방적인 강의 방식에서 탈피하여 점차 자녀와 함께 미술, 만들기, 신체활동 및 놀이 등 다양한 체험 활동을 할 수 있는 시간도 포함해 프로그램을 구성하고자 하였다(정우영, 조형숙, 2023; 정재용 외, 2010). 이것은 가정 내에서 ‘놀이 친구’로서의 아버지 역할이 중요하며, 부-자녀 놀이가 모-자녀 놀이와 차별화되는 다양한 이점을 제공할 수 있다는 선행연구에 근거하고 있다. 부-자녀 활동 및 놀이 자체가 실질적으로 자녀와의 긍정적 상호작용을 촉진할 수 있는 효과적인 방법이라는 측면에서 향후 더 많은 관심이 집중될 것이다.

이와 더불어 최근 국내 아버지 참여 프로그램의 개선 방안을 제언한 다양한 연구들(김예랑, 2020; 손순복, 2016; 최지은, 김현경, 2020)에 의하면, 프로그램 내용의 측면에서는 아버지에 대한 고정관념을 탈피하여 공동양육과 같은 아버지 역할에 대한 시대적, 문화적인 규범과 기대의 변화에 맞게 진화되어야 함을 강조하였다. 또한 가족은 서로 영향을 주고받는 하나의 역동적인 체계라는 점에서, 아버지를 포함한 부모 혹은 가족 전체의 관점에서 프로그램이 계획되어야 함을 제안하였다. 다음으로 프로그램 운영 방식의 측면에서 아버지들은 강의 및 체험이 함께 진행되는 교육 방법을 선호하였으며, 원하는 시간대나 장소는 다양하게 나타나 대상자의 요구를 반영하여 프로그램이 계획될 필요성이 있음을 알 수 있다.

국외 아버지 참여 프로그램 개발 현황은 <표 2>와 같다.

앞서 소개된 연구들에 근거하여 국외 아버지 참여 프로그램의 특징을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국외 프로그램의 경우, 아버지 교육뿐만 아니라 자녀와의 다양한 야외활동 및 지역사회 연계 프로그램이 활발하게 진행되고 있다. 지역 센터를 기반으로 아버지들의 지속적인 자조 모임을 주최하고 있었으며, 여러 기관과의 협력을 통해 자원봉사, 건강 관련 상담, 교사와의 협의체 구성 등 다양한 서비스를 제공하고 있었다(Anderson et al., 2002; Fagan & Stevenson, 2002; Fuerst & Fuerst, 1993; Gadsden & Rethemeyer, 2001; Hayes et al., 2010; Roy & Dyson, 2010).

둘째, 부부관계 및 부부 공동양육에 대한 관심이 강조되고 있다. 자녀에게 안정적인 환경을 제공하기 위한 방법의 일환으로, 긍정적인 부부관계 형성에 필요한 의사소통 기술 및 갈등 해결 방법을 중요하게 다루고 있다(Cowan et al., 2008; Feinberg & Kan, 2008; Rienks et al., 2011). 또한, 가정과의 연계를 통해서 교육 내용을 배우자와 함께 나누거나, 간헐적으로 부부 모두를 프로그램에 참여시키는 경우도 있었다.

셋째, 부-자녀 놀이 및 다양한 활동이 시도되고 있다. 초기 프로그램에서부터 현재까지 일관적으로 부-자녀 상호작용의 중요성을 강조하고 있으며, 이를 증진시키기 위한 방법으로 놀이지도, 책을 매개로 한 상호작용, 숲 활동 등 자녀와 함께하는 다양한 활동이 시행되고 있다(Anderson et al., 2015; Bauman & Wasserman, 2010; Block & Rowlett, 2008; Campbell & Palm, 2004; Potter et al., 2012; Self-Brown et al., 2017; Sheppard et al., 2004; Weikart et al., 1978; Wilson et al., 2019). 또한, 자녀의 정서 조절 전략, 문제행동 예방, 언어 능력 발달 등 다양한 영역에서 구체적인 목표를 갖고 직접적으로 개입할 수 있는 전략들이 포함된다는 점도 특징적이다.

이와 더불어 국외 아버지 참여 프로그램의 개선 방안을 제언한 연구들(Diniz et al., 2021; Diniz et al., 2023; Holmes et al., 2020; Panter‐Brick et al., 2014)에 의하면, 프로그램 내용의 측면에서는 자녀 행동을 이해하는 것뿐만 아니라 정서, 인지 및 그로 인한 종단적 결과를 고려해야 함을 제안하였다. 또한 아버지의 참여를 촉진할 수 있는 다양한 가족 상황에서의 생태학적 매커니즘을 고려해야 함을 강조한다. 이는 가족 체계적 요인이 아버지의 양육 참여에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 아버지의 참여가 다시 아동 발달에 기여하는 통합적인 과정을 이해하는 것이 중요함을 의미한다. 이와 더불어 ‘돌봄의 형평성’을 목표로 한 새로운 아버지 모델이 부상하면서, 어머니만큼 자녀 양육에 온전히 참여하는 아버지들을 위한 일-가정 양립 측면에서의 다양한 프로그램이 필요함을 제안하였다.

다음으로 프로그램 운영 방식의 측면에서는 오늘날 가족의 다양성을 고려할 때, 이를 고려한 맞춤형 개입 프로그램 개발의 필요성을 시사한다. 특히 아버지 프로그램에 참여하는 남성이 아버지뿐만 아니라 할아버지, 삼촌 및 가족의 친구까지 포함되는 경우가 많아졌으며, 여러 대상을 고려한 프로그램의 개발이 필요함을 논의하였다.

먼저 가족센터는 가족돌봄 및 가족교육의 일환으로 아버지 프로그램을 지속적으로 진행해 오고 있다. 여성가족부(2023)의 「2023년 가족사업안내」을 보면, ‘가족관계’ 영역에서 일・가정 양립의 중요성 및 가정 내 아버지 역할 지원, 자녀와의 상호작용 방법 등에 대한 지원, 육아 및 가정생활에 적극적인 아빠들의 자조모임 운영 및 아버지-자녀가 함께하는 돌봄 프로그램 등 아버지 관련 내용을 제시하고 있어 다양한 요구를 가진 아버지들을 고려한 프로그램이 수행되고 있음을 알 수 있다. 아버지 관련 가족센터 프로그램들은 내용 측면에서는 자녀 양육의 역량을 강화하고 가족 친화적 환경을 조성하는데 초점을 두고 있으며, 진행 방식 측면에서는 다양한 매체를 활용하며 부-자녀 놀이 및 활동 프로그램을 포함하는 경우가 많아지고 있다.

그 외에도 <표 3>과 같이 자녀 양육이나 일·가정 양립과 관련된 기관에서 다양한 아버지 관련 프로그램을 수행하고 있다. 프로그램의 내용이나 방식에 있어서 아버지 프로그램의 변화 흐름에 발맞추어 자녀의 발달단계에 따른 양육 역량을 증진시키는 방안과 함께 놀이나 활동을 포함한 체험형 프로그램을 진행하고 있으며, 온라인을 통한 자조모임 등 적극적으로 매체를 활용하고 있다.

2. 아버지교육 프로그램 운영 관련 요구도

아버지교육 프로그램의 개발에 있어서 주제와 내용 구성도 중요하지만 아버지들의 참여를 이끌어냄으로써 프로그램에서 의도한 목적을 달성하기 위해서는 프로그램 운영방식에 대한 아버지들의 요구사항을 반영하여 프로그램의 회기와 시간 등 운영 방식을 계획하는 것도 중요하다.

손순복(2016)의 영유아 아버지역할에 대한 교육프로그램 수요 연구에서 교육회기마다 다른 내용으로 진행할 것을 요구하는 비율(77%)이 하나의 내용에 집중하는 것에 대한 요구보다 월등히 높게 나타났는데, 아버지 프로그램에 있어 콘텐츠의 다양화에 대한 수요가 높음을 확인한 것이라 할 수 있다. 또한 건강가정지원센터 아버지 대상 프로그램 참여 경험과 요구를 분석한 결과, 아버지들은 가족이 함께하는 프로그램을 선호하며, 일방적인 교육보다는 참여자가 직접 소통하고 체험하는 방식을 선호하는 것으로 나타났다(이현아 외, 2017).

건강가정·다문화가족지원센터 아버지참여 프로그램에 대한 만족도를 분석한 결과, 개인단위보다는 가족단위로 진행하고, 10명 이하의 소규모인원을 대상으로 할 때 만족도가 높은 경향이며, 실시회기가 1회기로 끝나거나 4회기 이상 여러 번 진행하는 경우 프로그램에 대한 만족도가 높은 특징을 나타냈다(이현아, 2018). 유아기 자녀를 둔 부모 대상의 부모교육에 대한 김좌겸(2024)의 요구조사 결과에서는 교육 방법으로는 ‘실제 상황에서의 코칭 또는 역할 놀이’를 요구하였으며, 부모교육 프로그램 실시의 회기와 시간에 대해서는 ‘2-4회기’가 적절하며 ‘1시간-1시간 30분’의 시간을 가장 많이 선호하는 것으로 나타났다. 경기도 영유아기 부모교육 프로그램에 대한 요구도 조사(이나련, 김미정, 2014)에서도 교육 횟수에 대한 선호도는 2회 이상 5회 이내가 가장 높았으며, 부모교육에 집중할 수 있도록 부모교육 참가 시 자녀에 대한 돌봄을 제공해 줄 것을 우선적인 정책적 지원으로 꼽았다.

아버지 참여 프로그램 운영에 대한 선행연구 결과들을 종합해 보면, 전체 프로그램을 몇 개의 회기로 구성하되 각 회기의 주제와 내용은 다양하게 구성하며, 아버지 혼자 참여하는 교육의 형태보다는 가족이 함께 참여하며 참여자 간의 소통과 체험이 이루어지는 방식을 선호한다고 할 수 있다.

Ⅲ. 연구방법

본 연구는 서울시 자치구 가족센터를 중심으로 운영될 유아기 자녀를 둔 아버지 대상 교육프로그램의 개발 절차는 국내 및 국외 관련 프로그램 현황 분석, 프로그램 초안 구성, 자문회의, 전문가 감수, 프로그램 최종안 개발, 프로그램 적용과 평가의 순서로 진행되었다. 구체적인 절차는 다음 <그림 1>과 같다. 이 중 전문가 감수와 프로그램 시범운영 및 평가회는 본 프로그램의 기획 및 운영, 관리 기관인 서울시가족센터를 중심으로 수행되었다.

1. 자문회의

위의 절차 중 프로그램 초안 구성 후 2023년 8월 9일에 자문회의를 실시하였으며, 자문회의 1주일 전 대상별 사전질문지를 배포하여 의견을 수집하였다. 자문회의의 참여자와 사전질문지는 <표 4>와 같다.

2. 전문가 감수

2023년 9월 12일~10월 13일의 기간 동안 서울시가족센터에서 외부 전문가(학계 전문가) 3인을 선정하여 본 프로그램 개발 연구결과에 대한 전문가 감수를 실시하였다. 전문가 감수는 연구결과의 완성도를 높이기 위한 보완 사항. 분석내용 기술상의 오류 및 수정 필요사항, 서술의 간결성과 용어 사용의 적정성 및 통일성을 중심으로 진행되었다.

3. 프로그램 시범사업 운영과 만족도조사 및 시범사업 평가회

위의 자문회의와 전문가 감수결과를 토대로 수정, 보완하여 마련된 프로그램 최종안을 가지고 2023년 10월~11월 기간동안 서울시가족센터에서 자치구 가족센터를 대상으로 시범사업을 운영하였다. 7월~8월 중 자치구센터에 사전 안내하고 수행기관을 모집하였으며, 9월에 수행기관을 선정한 후 실무자 간담회를 실시하여 시범사업 운영에 대해 구체적으로 안내하였다. 2023년 10월 6일부터 11월 26일까지 서울지역 12개 자치구 가족센터에서 0-9세 자녀를 둔 남성양육자 및 자녀를 대상으로 총 21회기를 진행하였고, 총 317명이 참여했다(남성 양육자 164명, 자녀 153명).

시범사업 참여자를 대상으로 만족도조사가 이루어졌으며, 만족도 설문지는 프로그램에 대한 전반적 만족도(프로그램 내용, 강사. 진행환경, 시간, 진행과정에 대한 만족도, 재참여의사, 타인에게 권유 의사)와 강사 만족도, 프로그램 차시별 만족도(각 차시별 2문항으로 구성), 아버지역할 및 자녀 양육 역량 강화에 대한 질문, 자녀와의 친밀감 증진에 대한 질문의 5개 영역으로 구성되었다. 프로그램에 참여한 아버지 164명 중 159명이 만족도조사에 참여했다.

시범사업 종료 후 2023년 11월 30일에 시범사업 운영에 대한 평가회가 진행되었다. 평가회에는 시범사업에 참여한 강사 3명, 수행기관 실무자 11명, 프로그램 개발 연구진 5명, 서울시가족센터 관계자 5명, 총 24명이 참여하여 시범사업 운영 전반에 대한 평가 의견을 공유했다. 평가회에서 공유된 의견은 본 프로그램과 참여자용 교육자료, 강사용 매뉴얼에 최종 반영되었으며, 서울시가족센터의 차년도 사업 계획에도 반영하기로 하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 프로그램 초안 구성

이론적 배경에서 제시한 바와 같이 국내외 아버지참여 프로그램 현황을 조사하고 관련 문헌의 내용을 분석한 결과 유아기 아버지들에게 요구되는 프로그램의 주요 내용은 유아기 자녀에 대한 이해와 양육태도 및 양육행동을 중심으로 한 양육자로서의 아버지역할, 자녀와 좋은 관계를 형성하기 위한 의사소통 방법, 부모가 공동양육자로서 함께 자녀를 잘 키워나가기 위한 협력, 그리고 부모 스스로 자신을 돌보는 것이 중요함을 확인하였다. 선행연구 결과에서 나타난 프로그램 회기에 대한 요구를 반영하고 아버지들의 지속적인 참여의 어려움을 감안하여 전체 3회기로 구성하였으며, 다양한 콘텐츠로 진행하는 방식에 대한 요구도가 높은 점(손순복, 2016)을 감안하여 회기별로 다른 내용으로 구성하였다. 이는 가족센터 및 유관기관에서 프로그램 운영 시 기관별 상황에 따라 3회기 전체를 실시하지 않고 한 회기, 또는 두 회기를 선택하여 진행할 수 있는 장점도 가진다고 할 수 있다. 프로그램의 목적을 위해서는 3회기를 순차적으로 모두 진행하는 것이 가장 바람직하며 이러한 방식을 최우선으로 권장하되 참여하는 부모 특성, 교육 현장 상황이나 어려움을 고려하여 현실적인 대안을 제공하고자 하였다. 프로그램 진행 시간은 선행 연구결과를 토대로 차시별 총 1시간 30분 분량으로 계획하였으며, 세부 시간 배분 및 조정은 이후 자문회의 등의 절차를 통해 조정하고자 하였다. 그리고 앞에서 분석한 참여자들의 프로그램 운영방식에 대한 선호를 반영하여 교육과 체험(참여)을 결합하여 각 차시별 프로그램에서 아버지 대상 강의와 자녀와 함께 하는 놀이 활동이 함께 이루어지도록 구성하였다.

아버지들이 자녀와의 놀이방법에 대한 요구가 매우 높은 점을 반영하여 유아기 자녀의 발달수준에 적합한 놀이를 개발하되 단순히 자녀와 놀아주는 방법을 제시하는 것을 넘어 각 차시별 주제와 연계하여 강의 내용을 적용하고 연습, 훈련할 수 있는 놀이의 개발에 초점을 맞추고자 하였으며, 이 점이 본 프로그램의 가장 큰 차별성이자 장점이라고 할 수 있을 것이다. 또한 놀이 개발에 있어서 놀이자료의 준비와 놀이방법이 간단해 가정에서도 쉽게 놀이할 수 있는 놀이를 구상하고, 연령대가 다른 형제와 함께 놀이하는 경우, 부모가 자녀와 함께 놀이하는 경우 등 여러 상황에 맞춘 다양한 활용법을 제시하고자 했다.

본 연구의 유아기 아버지 프로그램은 자녀발달에 대한 이해와 아버지 역할을 시작으로 자녀와의 의사소통 훈련, 그리고 부부 공동양육과 자기돌봄의 3가지 주제를 선정하였으며, 각 주제를 응용한 놀이를 차시별 2가지씩 개발하였다(<표 5> 참고). 1차시 “유아기 우리 아이, 그리고 아버지 역할”, 2차시 “아이 말을 잘 듣고, 잘 말하는 아빠 되기”, 3차시 “함께 하는 육아, 행복한 아빠 엄마”로 3차시 프로그램을 구성하였으며, 참여자용 교육자료와 구체적인 강의 내용과 강의 팁을 담은 강사용 매뉴얼 및 별도의 놀이응용 자료를 개발하였다.

놀이응용 자료에서는 먼저 해당 놀이의 주안점, 즉 놀이에서 강의 내용과 관련하여 중점적으로 다루어져야 할 사항과 놀이목표, 놀이개요, 놀이자료를 제시했다. 그리고 도입, 전개, 마무리로 나누어 자세한 놀이방법과 아빠와의 상호작용을 소개하였으며, 가정에서 놀이할 때의 규칙이나 다양한 응용방법 등 놀이 관련 참고사항(tip)도 첨부하여 접근성과 활용도를 높이고자 하였다. 또한 놀이별로 관련될 수 있는 영역별 발달의 내용과 지도지침을 제시하였다.

2. 자문회의

위와 같이 마련된 프로그램 초안을 수정, 보완하여 최종 프로그램을 개발하기 위해 자문회의를 실시하였다. 자문회의는 7명의 자문단을 대상으로 사전설문지와 비대면 회의 방식으로 진행하였다. 자문단은 아버지교육프로그램 진행 경험이 있는 서울시 3개 자치구 가족센터 센터장 3명과 유아기 자녀를 둔 아버지 4명- 아빠 1(5세 딸, 9세 아들). 아빠 2(7세 아들), 아빠 3(4세 딸), 아빠 4(7세, 10세 아들) -으로 구성하였다.

가족센터 담당자용과 아버지용으로 사전설문지를 별도로 작성하여 자문회의 일주일 전에 배부하여 응답을 받은 후 2023년 8월 9일에 90분간 온라인 자문회의를 진행하였다.

자문회의에서 논의된 주요 내용은 <표 6>과 같으며 연구진 회의를 통해 프로그램 매뉴얼 개발에 반영하여 최종 결과물을 도출하였다. 초안을 수정해 아버지 대상 이론 강의 시간과 자녀와의 놀이 활동 시간의 비중을 조정했으며, 강사용 매뉴얼에서 각 용어에 대한 쉽고 자세한 설명을 추가하고 전체적으로 관련 사례와 예시를 추가하였다. 또한 자녀 연령에 따라 난이도를 조절할 수 있도록 놀이 활용 방법을 제시하였다. 3차시 공동양육의 경우 한부모가족 아버지의 참여를 고려하여 부부 공동양육만이 아닌 양육을 함께 하는 모든 공동양육자에 적용할 수 있는 개념으로 정의하고 적용하였으며, 강사용 매뉴얼에서 참여대상의 특성에 따라 공동양육의 개념을 어떻게 전달하고 강의를 진행할지에 대한 자세한 팁을 제공하였다. 마지막으로 프로그램의 운영에 있어서는 차시별 주제와 놀이에서의 적용이라는 본 프로그램의 취지상 차시별로 아버지 강의와 자녀와의 놀이 활동이 연계되도록 진행하는 것을 원칙으로 하되 각 운영기관의 상황을 고려할 수 있도록 하였으며, 시범사업 운영 시 센터별로 다양한 운영 방식을 적용해 볼 것을 제안하였다.

3. 전문가 감수

다음으로 학계전문가 3인을 감수위원으로 선정하여 개발된 프로그램에 대한 전문가 감수가 진행되었다. <표 7>은 전문가 감수 내용 중 프로그램에 대한 의견과 수정 및 보완에 대한 제안사항이다.

위의 전문가 감수 내용을 프로그램 개요와 매뉴얼에 반영하여 각 차시별로 강의 주제 및 내용과 놀이 목표의 연결성이 좀 더 뚜렷이 드러나도록 하였다. 또한 회기별로 강의를 도입, 전개, 놀이응용, 마무리로 구성하고 각각의 소요시간을 제시하였으며, 강의와 놀이의 진행 방법에 대한 기술을 보완하였다.

그리고 놀이 교육자료에서 놀이 제목에 [온정], [온정과 통제], [의사소통], [양육 책임], [양육 분담]과 같이 주요 요소를 추가함으로써 강의 주제와 연결하여 각 놀이가 가지는 의미를 명시하였다. 또한 각 놀이별로 상세한 놀이방법과 함께 놀이를 하는 과정에서의 자녀와의 상호작용을 구체적인 예시와 함께 제시하였다.

4. 유아기 자녀를 둔 아버지 대상 놀이중심 교육 프로그램 최종안

위에서 제시한 절차를 거쳐 유아기 자녀를 둔 아버지 대상 놀이중심 교육 프로그램 최종안이 마련되었다(<표 8> 참고). 본 프로그램의 주요 내용은 다음과 같다.

1차시는 양육효능감의 필요성과 발달의 네 가지 영역별로 유아기 자녀의 발달특성을 이해하도록 내용을 구성하였다. 그리고 자신의 양육태도를 점검하고 온정과 통제의 개념을 중심으로 바람직한 양육행동을 이해하고 적용할 수 있도록 하였다.

2차시는 자녀가 어떤 상황에서 힘들고 속상한지, 그리고 그 상황에서 아버지는 어떻게 행동하는지를 점검하는 것으로 시작해서 아이의 행동 중 수용 가능한 행동과 가능하지 않은 행동을 구분하여 문제를 누가 해결할 것인지 파악하도록 하였다. 그리고 문제를 누가 해결할지에 따라 적절한 대처기술(반영적 경청 및 나-전달법)이 다름을 알고, 각 기술을 적용할 수 있도록 하였다.

3차시는 공동양육의 개념이 아직 생소할 수 있다는 점을 감안하여 공동양육의 정확한 개념과 필요성을 먼저 제시하였다. 다음으로 Feinberg(2003)의 모형을 토대로 공동양육의 구성요소를 양육 지지(support), 양육 동의(childrearing agreement), 양육 분담(division of labor)의 세 가지 하위요인으로 구분하고, 하위요인별로 공동양육의 원인과 어려움, 그리고 이를 해소하기 위한 해법을 자신의 경험과 연결하여 모색해보도록 하였다. 마지막으로 부모가 행복해야 아이가 행복하고 가족이 행복할 수 있다는 점에서 양육자로서 자신을 돌보는 것의 중요성에 대해 인식하고 생활에 적용하는 방법을 찾아볼 수 있도록 구성하였다.

각 차시별로 주제를 적용한 놀이를 두 가지씩 개발, 제시하였다. 즉 각 차시 교육에서의 주요개념(1차시 온정과 통제, 2차시 의사소통, 3차시 양육책임과 양육분담)이 놀이응용에 적용될 수 있도록 하였다. 1차시 놀이인 우리 몸 자석놀이와 까막잡기놀이는 신체놀이, 놀이규칙을 통해 자녀의 발달과정을 점검하고 온정과 통제를 실천해보도록 하였으며1), 2차시 놀이인 포스트잇 떨어뜨리기 놀이와 재활용품 쌓기놀이는 놀이과정 중 어려움이 발생했을 때 반영적 경청 및 나-전달법을 활용하여 아빠와 자녀가 문제를 해결해보는 연습을 할 수 있도록 하였다. 3차시 놀이인 이심전심 놀이와 아빠와 함께 보물찾기 놀이는 양육의 책임자로서 자녀의 특성에 대해 알아보고 공동양육자와의 양육분담과 지지를 놀이에서 실천하도록 하였다.

5. 개발된 프로그램의 적용과 평가

2023년 9월 8일에 본 프로그램을 개발한 연구자들에 의해 전문 강사 38명에 대한 강사양성교육이 이루어졌으며, 연구진과 양성된 전문 강사들이 참여하여 서울시 소재 12개 자치구 가족센터에서 317명의 아버지와 자녀를 대상으로 총 21회기의 프로그램이 시범사업으로 운영되었다. 이와 같이 시범사업을 실시함으로써 본 프로그램의 현장 적용 및 보급 과정에서 나타날 수 있는 문제점을 파악하고자 하였다. 시범사업은 개발된 프로그램의 현장 적용성을 확인하는 절차인 만큼 연구진은 3차시가 모두 순차적으로 진행될 것을 제안하였으나, 각 센터별 연간계획이 이미 수립, 실행되고 있어 타 프로그램(서울가족학교 아버지교실, 아자프로젝트, 공동육아나눔터 상시프로그램 등)과 연계하여 진행되어야 하는 현장 상황을 고려하여 1-3차시가 모두 진행된 센터도 있으나 대부분의 센터는 한 회기, 또는 두 회기를 선택하여 진행하였다. 시범사업에서는 개발된 프로그램에 대한 적용과 평가가 객관적이고 정확하게 이루어질 수 있도록 현장 상황 및 강사 간 편차를 최소화하기 위해 표준화된 프로그램 매뉴얼 상의 내용과 시간을 준수할 것을 참여 센터와 강사들에게 요청하였고, 서울시가족센터 담당자들이 프로그램 진행 시 5회의 현장 모니터링을 진행했다. 또한 서울시가족센터는 놀이방법을 영상으로 제작하여 홈페이지에 업로드 하여 가정에서의 놀이 활용도를 높이고자 하였으며, 해당 영상은 높은 조회수를 기록하였다(서울시가족센터, 2023).

서울시가족센터에서는 시범사업 참여자를 대상으로 만족도조사를 실시하였다. 시범사업에 참여한 아버지 164명 중 159명이 만족도조사에 참여했으며, 이 중 98.7%가 ‘아버지역할 및 자녀양육에 대한 역량이 강화되었거나 앞으로 강화될 것이다’(매우 그렇다 79.7%, 약간 그렇다 19%)라고 응답했으며, 98.1%의 아버지가 ‘프로그램이 자녀와의 친밀감 증진에 도움이 되었다’(매우 그렇다 63.5%, 약간 그렇다 34.6%)라고 응답했다. 프로그램에 대한 전반적인 만족도는 5점 만점에 4.74점, 강사 만족도는 4.82점이었다.

프로그램 차시별 만족도는 <표 9>와 같다.

시범사업 종료 후 2023년 11월 30일에 시범사업에 참여했던 수행기관(서울시 자치구 가족센터) 실무자와 강사, 연구진 및 사업 운영기관(서울시가족센터) 관계자 등 총 24명이 참여하여 평가회를 진행하였다. 평가회에서는 시범사업 운영과 관련하여 <표 10>의 내용과 같이 다양한 의견이 공유되었다.

평가회에서 공유된 의견은 연구진에 의해 프로그램 및 강사용 매뉴얼에 반영되었으며, 서울시가족센터의 차년도 본 사업 추진 계획에도 반영하도록 하였다. 평가의견을 토대로 프로그램과 매뉴얼에서 각 놀이 활동의 연령별 적용 방법을 구체적으로 제시하였으며, 가정에서의 활용도를 높일 수 있도록 형제가 있는 경우, 아빠, 엄마와 함께 하는 놀이 등 다양한 상황에 따른 응용 방법을 추가하였다. 그리고 차년도 사업 수행 시 가정에서 놀이의 발달적 의미를 이해하고 놀이방법 및 응용에 대한 지침을 적용할 수 있도록 프로그램 운영 시 놀이 응용 교육 자료를 배포할 것을 제안했다.

한편 전체 시간 구성 및 실습 시간 등 시간에 대한 의견이 많으며, 다회기 교육에 대한 요청, 공동양육 주제에 대한 부모 모두의 참여에 대한 필요성 제기 등 프로그램 운영에 대한 의견을 종합적으로 반영하여 차년도 사업 수행에 대한 계획이 수립되어야 할 것이다. 즉 1-3차시의 연속 운영 및 교육과 놀이 활동의 병행이라는 중요한 원칙을 유지하는 선에서 프로그램 수행기관별로 참여 부모의 특성 및 현장 상황을 반영한 회기 구성과 시간 배분이 이루어질 수 있도록 운영·지원기관과 수행기관 간의 의사소통과 조율이 중요할 것이다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 어린 자녀를 둔 남성들의 양육참여 증가에 따라 자녀와 소통하고 놀아주는 방법에 대한 아버지 교육의 수요가 커진 점을 반영하여 유아기 아버지 대상의 교육·문화 프로그램을 개발하는 것을 목적으로 하였다. 프로그램 개발을 위해 먼저 관련 선행연구를 고찰하고 국내 및 국외 관련 프로그램 현황 분석을 토대로 프로그램 초안을 구성하고, 프로그램 초안에 대해 가족센터 담당자와 유아기자녀를 둔 아버지를 대상으로 자문회의를 진행하여 현장에서의 적용가능성을 높이기 위해 자문회의 결과를 프로그램 개발에 반영하였다. 또한 학계 전문가의 감수를 받아 이 내용 또한 프로그램에 반영하여 최종 프로그램을 확정하였으며, 실제 가족센터 현장에서 프로그램이 활용될 수 있도록 강사용 매뉴얼을 개발하였다. 그 후 프로그램의 활용도를 높이기 위해 강사양성교육을 실시하고, 실제 12개 가족센터에서 317명의 아버지와 자녀를 대상으로 시범사업을 진행하였다. 시범사업 후 진행된 평가회에서 수렴된 의견 또한 프로그램과 매뉴얼에 최종 반영되었다. 본 연구에서 개발한 아버지 대상 프로그램의 특징은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 본 연구에서 개발한 프로그램은 각 차시별 교육 내용을 ‘놀이’를 통해 적용할 수 있도록 놀이 프로그램을 함께 개발하였다는 점이 가장 큰 특징이자 차별점이라고 할 수 있다. 유아기 놀이의 중요성과 자녀와의 놀이방법에 대한 아버지 요구를 반영하여 각 차시별 프로그램에서 아버지 대상 강의와 자녀와 함께 하는 놀이 활동을 연계하여 함께 개발한 것이다. 구체적으로 각 차시별 주제를 적용한 놀이를 두 가지씩 개발하였는데, 1차시 놀이를 통해서는 자녀의 발달과정을 점검하고 온정과 통제를 실천해보도록 하였으며, 2차시 놀이를 통해서는 놀이과정 중 어려움이 발생했을 때 반영적 경청 및 나-전달법을 활용하여 아빠와 자녀가 문제를 해결해보는 연습을 할 수 있도록 하였다. 3차시 놀이는 양육의 책임자로서 자녀의 특성에 대해 알아보고 공동양육자와의 양육분담과 지지를 실천하도록 개발한 것이다. 이처럼 주제에 맞는 놀이를 개발하여 아버지가 자녀와 놀이를 하면서 강의 내용을 적용하고 연습할 수 있도록 구성하였다. 특히 놀이 개발에 있어 놀이자료와 놀이방법을 간단하게 함으로써 가정에서도 쉽게 활용할 수 있도록 하였다. 또한 실제 가정에서의 자녀와 놀이과정에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 적용할 수 있도록 상황사례별 활용법도 제시하였다.

둘째, 본 연구에서 개발한 아버지 대상 프로그램은 ‘유아기’자녀를 둔 아버지의 특성과 요구를 최대한 반영하도록 하였다. 자녀의 발달단계에 따라 아버지 역할이 다르기 때문에 아버지대상 프로그램은 자녀의 발달단계를 반영한 맞춤형으로 개발될 필요가 있다. 그 중에서도 특히 ‘유아기’는 소통과 놀이를 통해 부모-자녀 간에 신뢰감과 애정이 증진되는 시기라는 점에서 아버지 역할과 참여가 중요하기 때문에 놀이를 접목한 유아기 아버지 대상의 프로그램 개발이 특히 필요한 시기라고 보았다. 따라서 본 연구는 유아기 자녀의 특성과 유아기 자녀를 둔 아버지의 수요를 반영하여 프로그램을 구성하였다. 관련 문헌 고찰과 국내외 프로그램 현황 분석 결과, 유아기 아버지들에게 요구되는 프로그램의 주요 내용은 유아기 자녀에 대한 이해와 양육태도 및 양육행동을 중심으로 한 양육자로서의 아버지역할, 자녀와 좋은 관계를 형성하기 위한 의사소통 방법, 부모가 공동양육자로서 함께 자녀를 잘 키워나가기 위한 협력, 그리고 부모 스스로 자신을 돌보는 것임을 확인하고, 총 3차시로 프로그램을 구성하였다. 구체적으로 1차시 “유아기 우리 아이, 그리고 아버지 역할”, 2차시 “아이 말을 잘 듣고, 잘 말하는 아빠 되기”, 3차시 “함께 하는 육아, 행복한 아빠 엄마”의 3차시 프로그램을 구성하고, 각 차시별 강의내용 및 강의내용과 연계한 놀이를 개발하였으며, 참여자용 교육 자료와 구체적인 강의 내용 및 강의 팁을 담은 강사용 매뉴얼을 마련하였다.

셋째, 본 연구에서 개발한 프로그램은 프로그램의 현장 적용과 보급까지 고려하여 개발되었다는 점에서 강점이 있다. 초기 프로그램의 기획 단계에서부터 연구진이 프로그램 관리 및 운영 기관인 서울시 가족센터와 프로그램의 방향과 구성에 대해 긴밀하게 소통하면서 현장 적용가능성을 높이기 위해 노력하였고, 프로그램 설계 단계에서 선행 연구와 국내외 프로그램 분석 등 문헌고찰 이외에도 지역센터 담당자와 유아기 자녀를 둔 아버지 등 실제 프로그램 이해관계자의 자문 내용도 반영하여 프로그램의 현장성과 효과성을 높이고자 하였다. 나아가 프로그램 실행 단계에서는 시범사업을 통해 지역센터에서 실제 프로그램을 운영하며 현장 적용 및 보급 과정에서 나타날 수 있는 문제점을 파악하는 기회를 가졌다. 실제 시범사업에 참여했던 지역센터 담당자 및 강사들과의 평가회를 통해 프로그램의 현장 적용 및 보급과 관련된 피드백을 받아 프로그램 적용 계획에 반영하고자 하였다. 본 프로그램은 기획-설계-실행-평가라는 프로그램 개발 전 과정에서 현장 적용 및 보급을 고려하였기 때문에 기존의 다른 프로그램과 달리 현장성과 효과성이 클 것으로 기대된다. 시범사업과 평가회를 통해 확인된 본 프로그램의 장점을 최대한 살리고 보완이 요구된 사항들을 적극 반영할 수 있도록 향후 본 사업 추진 시 프로그램의 효과성을 높이기 위한 강사 교육과 관리, 기관별 상황과 참여자 특성에 맞춘 프로그램 운영방식에 대한 충분한 검토와 이에 기반한 사업계획이 이루어져야 할 것이다. 또한 유아기라는 동일한 발달단계의 자녀를 둔 아버지들을 대상으로 하는 프로그램인 만큼 프로그램 수행 기관에서는 아버지들이 본 프로그램의 참여만으로 끝나지 않고 양육에 대한 정보와 의견, 고민을 나누고 육아를 함께 해나가는 아버지 자조모임으로 연결될 수 있도록 기회를 제공할 필요가 있다.

본 연구는 학문적으로는 아버지 대상 프로그램 개발 관련 자료를 축적하는데 기여하고, 정책적으로는 지역사회 아버지 대상 프로그램 다양화와 아버지 참여 활성화에 기여하며, 교육적으로는 가족센터, 유치원, 어린이집, 학교 등 유관기관에서 활용 가능한 아버지 대상 프로그램 개발에 기여하였다는 점에서 의의가 있다. 향후 본격적인 프로그램 운영에 앞서 프로그램 효과성 검증을 위한 과학적인 근거 마련을 위해 보다 치밀한 연구 설계 하에 시범사업을 실시해야 한다. 3차시 프로그램 중 일부 차시만을 실행하기보다, 유아기 대상 아버지가 모든 차시에 온전히 참여할 수 있도록 프로그램을 운영하여 프로그램의 효과성을 검증하는 것이 필요하다. 또한 단순히 프로그램 참여 후 만족도조사만을 할 것이 아니라, 후속 연구에서는 사전사후검사를 실시하여 프로그램 참여 전과 후의 아버지의 변화를 정확하게 파악하고 이를 통해 프로그램의 효과성을 검증하거나, 프로그램 참여경험이 있는 아버지나 지역센터 담당자를 대상으로 한 심층면접조사를 실시하여 프로그램의 질적 개선을 도모할 필요가 있다. 이와 같은 근거기반의 후속 연구로 보다 효과적인 아버지대상 프로그램을 개발하여 아버지 양육효능감을 높이고 아버지의 양육 참여가 사회 전반에 확산되기를 기대한다.

Acknowledgments

본 논문은 2023년 서울시가족센터의 지원으로 수행된 ‘2023 아빠육아달인 프로그램 매뉴얼 개발 연구’의 일부 내용을 수정, 보완한 논문임.

Notes

References

- 국가평생교육진흥원 전국학부모지원센터(2024. 5). 나도 좋은 아버지가 되고 싶다 (24-6기). https://www.parents.go.kr/usr/wap/detail.do?app=10930&seq=3429211, 에서 인출.

- 권기남(2012). 유아기 자녀를 둔 저소득층 가정 아버지의 자녀양육 역할능력 향상을 위한 e-Learning 기반 아버지교육 프로그램의 효과연구. 아동교육, 21(1), 5-20.

-

고영광, 송승민(2022). 아버지-유아를 위한 신체활동 프로그램 개발 및 효과검증. 한국가족복지학, 27(4), 437-459.

[https://doi.org/10.13049/kfwa.2022.27.4.5]

- 고용노동부 아빠넷(2024). 아빠를 위한, 아빠에 의한, 아빠에 대한 육아+휴직 정보가 가득한 <아빠넷>. https://www.facebook.com/papanet4you, 에서 인출.

- 이나련, 김미정(2014). 경기도 영유아기 부모교육 프로그램 활성화 방안 : 육아종합지원센터 프로그램을 중심으로. 수원: 경기도가족여성연구원.

-

김예랑(2020). 아버지-자녀 프로그램의 현황 분석과 개선 방안 연구: 가족생활주기와 성인지 관점을 바탕으로. 인문사회 21, 11(4), 1649-1664.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.11.4.116]

-

김용훈, 이경숙(2022). 아버지 양육 참여 활성화 프로그램 개발을 위한 아버지의 양육 참여 관련 인식 및 요구도 연구. 영유아아동정신건강연구. 15(2), 73-100.

[https://doi.org/10.47801/KJIMH.15.2.4]

- 김좌겸. (2024). 유아기 자녀를 둔 부모의 부모교육에 대한 요구조사. Asia Counseling and Coaching Review, 6(1), 91-100.

- 김지혜(2005). 유아의 놀이성이 정서능력에 미치는 영향. 숙명여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 명현주(2012).‘행복한 아버지 되기’ 훈련프로그램이 아버지의 행복과 부-자녀관계에 미치는 효과. 경성대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 박보미(2019). 저출산인식조사 2019-1: 아빠들이 말하는 육아경험과 의미. 서울: 인구보건복지협회.

- 보건복지부 100인의 아빠단 운영사무국(2024). 초보아빠와 아이가 함께 만들어가는 100인의 아빠단 13기 공식 커뮤니티. https://cafe.naver.com/motherplusall, 에서 인출.

- 서울시가족센터(2023). 아빠육아달인 프로젝트 성과사례집. 서울: 서울시 가족센터.

- 서울육아종합지원센터(2024). 아이조아 아빠교실. https://seoul.childcare.go.kr/lseoul/d2_20000/d2_34100/d2_34112.jsp, 에서 인출.

- 서울특별시교육청(2015. 5). 서울교육 블로그-유아교육진흥원, '좋은 아빠되기 프로젝트' 실시. https://blog.naver.com/seouledu2012/220367449538, 에서 인출.

- 손순복(2016). 영유아 아버지의 아버지역할훈련 교육프로그램 개발을 위한 기초연구. 미래유아교육학회지, 23(3), 197-220.

-

신용주(2009). 반응적 아버지교육 프로그램의 모형 개발에 관한 연구. Andragogy Today: Interdisciplinary Journal of Adult & Continuing Education (IJACE), 12(3), 47-72.

[https://doi.org/10.22955/ace.12.3.200908.47]

-

신혜영, 김명순(2021). 만 1세 영아의 맞벌이 부모 동반참여 블렌디드러닝 부모교육 프로그램의 개발 및 효과: 부모의 언어적 행동, 반응성 및 공동양육을 중심으로. 아동학회지, 42(2), 261-277.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2021.42.2.261]

-

양진희(2022). 유아기 자녀를 둔 아버지 참여 놀이 프로그램이 아버지의 놀이신념과 의사소통능력 및 역할만족도에 미치는 효과. 인문사회 21,13(1), 2235-2250.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.13.1.158]

- 여성가족부(2017). 2017년 건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 사업안내. 서울: 여성가족부.

- 여성가족부(2023). 2023년 가족사업안내. 서울: 여성가족부.

- 이지연(2018). SNS 기반 아버지 역할 증진 프로그램이 장애 유아 아버지의 양육 참여와 역할 만족도, 아버지-유아 상호작용 행동, 가족 삶의 질에 미치는 영향. 이화여자대학교 일반대학원. 박사학위논문.

-

이현아, 박철, 김선미(2017). 지역사회 건강가정지원센터 아버지대상 프로그램 참여 경험과 요구 분석. 한국자치행정학보, 31(2), 319-349.

[https://doi.org/10.18398/kjlgas.2017.31.2.319]

-

이현아(2018). 건강가정·다문화가족지원센터의 아버지참여 프로그램 현황 및 만족도 분석, 한국가족자원경영학회지, 22(3), 61-76.

[https://doi.org/10.22626/jkfrma.2018.22.3.004]

-

이현아(2020). 건강가정·다문화가족지원센터의 아버지참여 프로그램 효과 분석. 현대사회와다문화, 10(2), 143-175.

[https://doi.org/10.35281/cms.2020.05.10.2.143]

-

이현아, 김주희(2021). 세대별 기혼남성의 가사노동시간연구 : 베이비붐세대, X세대, Y세대를 중심으로. 가족자원경영과 정책, 25(4), 71-86.

[https://doi.org/10.22626/jkfrma.2021.25.4.006]

-

정우영, 조형숙(2023). 메이커 교육 기반 유아기 자녀를 둔 아버지 교육 프로그램에 참여한 아버지의 경험과 변화. 유아교육학논집, 27(1), 229-255.

[https://doi.org/10.32349/ECERR.2023.2.27.1.229]

- 정재용, 김낙흥, 김지혜, 유은영(2010). 아버지와의 스포츠 활동 프로그램 참여에 따른 유아 자아유능감 및 아버지 양육참여의 변화. 유아교육학논집, 14(5), 349-365.

-

차민주, 김낙흥(2020). 아버지와의 거친 신체놀이가 유아의 자기통제력, 공격성, 또래유능성에 미치는 영향. 열린유아교육연구, 25(5), 189-219.

[https://doi.org/10.20437/KOAECE25-5-07]

- 최성애, 조벽, 존 가트맨(2020). 내 아이를 위한 감정코칭. 서울: 해냄.

-

최지은, 김현경(2020). 아버지 프로그램의 근거기반실천을 위한 제언: 국내ㆍ외 사례 고찰을 바탕으로. 가족과 문화, 32(3), 107-145.

[https://doi.org/10.21478/family.32.3.202009.004]

- 통계청(2022). 2021년 하반기 지역별고용조사 맞벌이 가구 및 1인 가구 고용 현황.https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301030300&bid=211&act=view&list_no=418841, 에서 인출.

- 한창균, 김용수(2016). 두란노아버지학교 참여자 경험에 대한 현상학적 연구. 교육치료연구,8(3), 469-492.

- 홍길회, 황정해(2007). 아버지됨 (fathering) 향상을 위한 아버지 교육 프로그램 개발 연구-영유아기 자녀를 둔 아버지를 대상으로. 유아교육·보육복지연구, 11(2), 6-24.

-

홍유정, 한세영(2020). 아버지의 거친 신체놀이와 양육참여 및 리더십에 따른 유아의 정서조절능력. 아동학회지, 41(2), 103-115.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2020.41.2.103]

-

Anderson, E. A., Kohler, J. K., & Letiecq, B. L. (2002). Low‐income fathers and “responsible fatherhood” programs: A qualitative investigation of participants' experiences. Family relations, 51(2), 148-155.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2002.00148.x]

-

Anderson, S., Aller, T. B., Piercy, K. W., & Roggman, L. A. (2015). ‘Helping us find our own selves’: Exploring father-role construction and early childhood programme engagement. Early Child Development and Care, 185(3), 360-376.

[https://doi.org/10.1080/03004430.2014.924112]

-

Ahrons, C. R. (1981). The continuing coparental relationship between divorced spouses. American journal of Orthopsychiatry, 51(3), 415-428.

[https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1981.tb01390.x]

-

Bauman, D. C., & Wasserman, K. B. (2010). Empowering fathers of disadvantaged preschoolers to take a more active role in preparing their children for literacy success at school. Early Childhood Education Journal, 37(5), 363-370.

[https://doi.org/10.1007/s10643-009-0367-3]

-

Belsky, J., Crnic, K., & Gable, S. (1995). The determinants of coparenting in families with toddler boys: Spousal differences and daily hassles. Child development, 66(3), 629-642.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1995.tb00894.x]

- Block, L. S., & Rowlett, L. A. (2008). The WATCH DOGS program: a case study of parent involvement implemented at one school site. Doctoral dissertation. California State University. Sacramento.

- Campbell, D., & Palm, G. (2004). Group parent education:Promoting parent learning and support. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Cowan, C. P., Cowan, P. A., Cohen, N., Pruett, M. K., & Pruett. K. (2008). Supporting fathers' involvement with kids. In J. D. Berrick & N. Gilbert (Eds.), Raising Children: Emerging needs, modern risks, and social responses (pp. 44-80). New York: Oxford University Press.

-

Diniz, E., Brandão, T., Monteiro, L., & Veríssimo, M. (2021). Father involvement during early childhood: A systematic review of the literature. Journal of Family Theory & Review, 13(1), 77-99.

[https://doi.org/10.1111/jftr.12410]

-

Diniz, E., Brandão, T., & Veríssimo, M. (2023). Father involvement during early childhood: A systematic review of qualitative studies. Family Relations. 72(5), 2710–2730.

[https://doi.org/10.1111/fare.12858]

-

Emery, R. E. (1982). Interparental conflict and the children of discord and divorce. Psychological bulletin, 92(2), 310-330.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.92.2.310]

-

Elder, G. H., Jr., Eccles, J. S., Ardelt, M., & Lord, S. (1995). Inner-city parents under economic pressure: Perspective on the strategies of parenting. Journal of Marriage and the Family, 57(3), 771–784.

[https://doi.org/10.2307/353931]

-

Fagan, J., & Stevenson, H. C. (2002). An experimental study of an empowerment‐based intervention for African American Head Start fathers. Family Relations, 51(3), 191-198.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2002.00191.x]

-

Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. Parenting: science and practice, 3(2), 95–131.

[https://doi.org/10.1207/S15327922PAR0302_01]

-

Feinberg, M. E., & Kan, M. L. (2008). Establishing family foundations: Intervention effects on coparenting, parent/infant well-being, and parent-child relations. Journal of Family Psychology, 22(2), 253–263.

[https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.253]

-

Flanders, J. L., Leo, V., Paquette, D., Pihl, R. O., & Séguin, J. R. (2009). Rough‐and‐tumble play and the regulation of aggression: an observational study of father–child play dyads. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression, 35(4), 285-295.

[https://doi.org/10.1002/ab.20309]

-

Flanders, J. L., Simard, M., Paquette, D., Parent, S., Vitaro, F., Pihl, R. O., & Séguin, J. R. (2010). Rough-and-tumble play and the development of physical aggression and emotion regulation: A five-year follow-up study. Journal of family violence,25, 357-367.

[https://doi.org/10.1007/s10896-009-9297-5]

-

Fuerst, J. S., & Fuerst, D. (1993). Chicago experience with an early childhood program: The special case of the child parent center program. Urban Education, 28(1), 69-96.

[https://doi.org/10.1177/0042085993028001005]

- Gadsden, V. L., & Rethemeyer, R. K. (2001). Bay Area Fatherhood Initiatives: Portraits and Possibilities. Philadelpia, PA: The National Center on Fathers and Families(NCOFF), Graduate School of Education, University of Pennsylvania.

-

Hayes, D., Jones, D. A., Silverstein, L. B., & Auerbach, C. F. (2010). In their own words: Early Head Start fathers. Psychology of Men & Masculinity, 11(4), 241-250.

[https://doi.org/10.1037/a0021036]

-

Holmes, E. K., Egginton, B. R., Hawkins, A. J., Robbins, N. L., & Shafer, K. (2020). Do responsible fatherhood programs work? A comprehensive meta‐analytic study. Family Relations, 69(5), 967-982.

[https://doi.org/10.1111/fare.12435]

- Johnson, J. E., Christie, J. F., & Yawkey, T. D. (1999). Play and early childhood development (2nd ed.). New York: Longman.

- Johnson, J. E., Christie, J. F., & Wardle, F. (2005). Play, development, and early education. Boston: Pearson.

-

John, A., Halliburton, A., & Humphrey, J. (2013). Child–mother and child–father play interaction patterns with preschoolers. Early Child Development and Care, 183(3-4), 483-497.

[https://doi.org/10.1080/03004430.2012.711595]

-

MacDonald, K., & Parke, R. D. (1984). Bridging the gap: Parent-child play interaction and peer interactive competence. Child development, 55(4), 1265-1277.

[https://doi.org/10.2307/1129996]

-

McHale, J. P., Kuersten-Hogan, R., & Rao, N. (2004). Growing points for coparenting theory and research. Journal of adult development, 11, 221-234.

[https://doi.org/10.1023/B:JADE.0000035629.29960.ed]

-

Panter‐Brick, C., Burgess, A., Eggerman, M., McAllister, F., Pruett, K., & Leckman, J. F. (2014). Practitioner review: engaging fathers–recommendations for a game change in parenting interventions based on a systematic review of the global evidence. Journal of child psychology and psychiatry, 55(11), 1187-1212.

[https://doi.org/10.1111/jcpp.12280]

-

Paquette, D. (2004). Theorizing the father-child relationship: Mechanisms and developmental outcomes. Human development, 47(4), 193-219.

[https://doi.org/10.1159/000078723]

-

Paquette, D., Bolté, C., Turcotte, G., Dubeau, D., & Bouchard, C. (2000). A new typology of fathering: Defining and associated variables. Infant and Child Development: An International Journal of Research and Practice, 9(4), 213-230.

[https://doi.org/10.1002/1522-7219(200012)9:4<213::AID-ICD233>3.0.CO;2-0]

- Parke, R. D. (1996). Fatherhood (Vol. 33). Cambridge, MA: Harvard University Press.

-

Potter, C., Walker, G., & Keen, B. (2012). Engaging fathers from disadvantaged areas in children’s early educational transitions: A UK perspective. Journal of Early Childhood Research, 10(2), 209-225.

[https://doi.org/10.1177/1476718X12442065]

-

Rienks, S. L., Wadsworth, M. E., Markman, H. J., Einhorn, L., & Moran Etter, E. (2011). Father involvement in urban low‐income fathers: Baseline associations and changes resulting from preventive intervention. Family relations, 60(2), 191-204.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00642.x]

-

Roy, K. M., & Dyson, O. (2010). Making daddies into fathers: Community-based fatherhood programs and the construction of masculinities for low-income African American men. American journal of community psychology, 45(1-2), 139-154.

[https://doi.org/10.1007/s10464-009-9282-4]

-

Self-Brown, S., Osborne, M. C., Lai, B. S., De Veauuse Brown, N., Glasheen, T. L., & Adams, M. C. (2017). Initial findings from a feasibility trial examining the SafeCare Dad to Kids program with marginalized fathers. Journal of family violence, 32(8), 751-766.

[https://doi.org/10.1007/s10896-017-9940-5]

- Shaffer, D. R. & Kipp, K. (2013). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence (9th ed.). Belmont, MA: Cengage Learning.

-

Sheppard, V. B., Sims-Boykin, S. D., Zambrana, R. E., & Adams, I. (2004). Low-income African American fathers' perceptions and experiences in a fatherhood support program. Journal of Applied Sociology, os-21(1), 30-50.

[https://doi.org/10.1177/19367244042100103]

-

Teufl, L., & Ahnert, L. (2022). Parent–child play and parent–child relationship: Are fathers special?. Journal of Family Psychology, 36(3), 416-426.

[https://doi.org/10.1037/fam0000933]

- Weikart, D. P. (1978). The Ypsilanti Perry Preschool Project: Preschool Years and Longitudinal Results Through Fourth Grade. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.

-

Wilson, R. E., Obure, R., Omokaro, P., Salihu, H. M., Berry, E. L., Austin, D. A., & Christner, J. G. (2019). Effectiveness of a 24/7 Dad® curriculum in improving father involvement: Profiles of engagement. International Journal of Maternal and Child Health and AIDS, 9(1), 34-41.

[https://doi.org/10.21106/ijma.338]