청년 연인관계교육의 주제 도출 및 요구 우선순위 분석

초록

본 연구는 한국 청년을 위한 개인 단위 연인관계교육의 주제를 도출하고, 청년이 인식한 중요수준 및 현재수준을 토대로 연인관계교육의 주제에 대한 요구 우선순위를 탐색하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 연인관계교육 프로그램과 청년의 연애를 다룬 선행연구를 고찰하여 연인관계교육의 주제를 개념적으로 도출하였고, 이를 기반으로 청년이 인지한 중요수준과 현재수준을 측정하는 문항을 개발하였다. 온라인 설문조사를 통하여 결혼 경험과 자녀가 없는 만 19-34세 남녀가 응답한 중요수준과 현재수준 자료를 수집하였다. 교육주제 요구의 우선순위를 탐색하기 위해 903명의 자료에 대해 대응표본 t-검정, Borich 요구도 분석 모델, The Locus for Focus 모델을 사용하였으며, 집단 간 교육주제 요구와 요구의 우선순위 차이를 살펴보기 위해 425명의 자료를 활용하여 독립표본 t-검정을 실시하고, 효과크기로 Cohen’s d 값을 산출하였다. 분석 결과, 10개의 교육범주 아래 25개의 교육주제가 도출되었다. 그중 (1) 연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정, (2) 자신의 심리적 특성 이해, (3) 자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해, (4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해, (5) 효과적인 말하기, (6) 효과적인 갈등 대처, (7) 스킨십에 대한 효과적인 의사소통, (8) 건강한 이별, (9) 폭력적 연인관계의 양상과 징후, (10) 폭력적 연인관계 대처 방법 10개가 최우선순위 교육주제로 선정되었다. 집단별 요구 및 요구의 우선순위 차이를 살펴본 결과, 성별과 연인 유무에 따라서 연인관계교육의 전반적인 주제에 대한 요구의 차이가 있었다. 본 연구는 실제 연인관계교육 주제에 대한 실증적인 자료를 제공함으로써 향후 가족센터 등에서 개인 단위 청년 연인관계교육 프로그램을 개발할 때 토대를 제공하였다는 측면에서 학문적 의의를 갖는다.

Abstract

This study aimed to conceptually derive youth relationship education (YRE) topics that are relevant to emerging adults in Korea and to explore their educational needs and priorities based on "perceived importance” and "perceived level of attainment.” Based on the literature review of existing romantic relationship education programs in the U.S. and Korea and prior research on Korean emerging adults' romantic relationships, we categorized 25 educational topics across 10 categories. Then, we measured "perceived importance" and "perceived level of attainment" for these topics 03 through an online survey from never-married, childless young adults aged 19-34 years. We used paired t-tests, the Borich needs assessment model, and the Locus for Focus model to analyze the data. An independent t-test, along with Cohen's d for effect size, was employed to examine differences in the educational needs and priorities between groups. We found that Tthe 10 highest-priority educational topics for YRE were (a) Wise Decision Making for the Formation, Development, and Maintenance of Romantic Relationships, (b) Understanding One's Psychological Characteristics, (c) Understanding How One Expresses and Feels Love, (d) Understanding One's Own Communication and Interpersonal Conflict Managing Styles, (e) Speaking Effectively, (6f) Managing Conflict Effectively, (g) Communicating Effectively about Touching, (h) Healthy Breakups, (9i) Understanding the Signs and Symptoms of Abusive Relationships, and (j) Understanding How to Deal with Abusive Relationships. The study also revealed that overall educational needs varied by gender and relationship status. By providing crucial empirical data for developing effective YRE programs, the results provide a valuable foundation for professionals aiming to develop individual-oriented YRE programs.

Keywords:

relationship education, family life education, young adults, dating, intimate relationships, needs analysis, Borich needs키워드:

관계교육, 가족생활교육, 청년, 연애, 낭만적 관계, 요구도 분석, 보리치 요구도I. 서론

결혼을 선택하지 않거나 미루는 경향이 증가하고 있으나 다수의 청년은 연애, 비혼동거 등 다양한 파트너십을 통해 낭만적 관계를 추구한다. 연애(dating)를 통해 자신을 이해하고 친밀성을 경험하는 것은 청년시기의 중요한 발달과업이기도 하다(Arnett, 2000). 이 때문에 대학 등 정규교육기관과 가족센터 등 지역사회기관에서는 청년을 대상으로 낭만적 관계에 관한 교육을 제공하고 있다. 대학의 경우, <결혼과 가족> 등의 교양 교과목을 통해 연인관계 등을 교육하고 있는데, 한 학기라는 많은 시간을 투자해야 하며, 대학생이 아닌 청년은 교육에서 소외될 수 있다는 한계가 있다. 지역사회기관의 경우, 국내에서 예비부부교육, 결혼준비교육 등으로 불리는 교육 프로그램은 결혼을 염두에 두기 때문에 결혼의향이나 결혼계획, 교제상대가 없는 청년은 교육에서 소외될 수 있다. 예를 들어 서울시 소재 25개 자치구 가족센터에서 실시하는 서울가족학교 예비부부교실은 결혼을 앞두고 있거나 결혼에 관심이 있는 이들을 대상으로 한 커플 단위 프로그램이다.

최근 가족센터에서는 예비부부나 신혼부부가 아닌 청년을 대상으로 교육을 제공하려는 움직임이 일어나고 있다. 예를 들어 일부 자치구 가족센터에서는 참여대상을 모든 성인 커플, 현재의 연애를 점검하고 싶은 개인, 연애를 준비하고 싶은 개인 등으로 하는 시도가 있었다(관악구 가족센터, 2022; 광진구 가족센터, 2022; 동작구 가족센터, 2022). 그러나 대부분 서울가족학교 예비부부교실의 교육주제를 그대로 사용하여 미혼(비혼) 청년의 연인관계에 관한 전반적인 교육주제를 다루지 못하였으며, 대부분 커플을 단위로 하여 개인 단위로는 프로그램에 참여할 수 없는 한계가 있다. 따라서 정규교육에서의 연인관계교육 프로그램뿐만 아니라 상대적으로 짧은 기간에 지역사회기관에서 청년 개인을 단위로 하여 연인관계에 관한 전반적인 교육주제로 구성된 연인관계교육이 필요한 실정이다.

최근 미국에서는 청소년 및 청년 개인을 대상으로 건강한 연인관계를 형성하고 유지하는 데 필요한 지식, 태도, 기술 등을 제공하는 교육인 youth relationship education(이하 YRE; Hawkins, 2018; Huntington et al., 2022)이라는 신조어가 등장하였다. 실시되고 있는 YRE 프로그램 사례도 다양하여 국내에서 개인 단위 청년 연인관계교육을 개발할 때 참고가 될 수 있다. 다만 미국 YRE는 빈곤 정책의 연장선에서, 저소득층 청소년과 청년을 대상으로 계획하지 않은 임신 등 건강하지 않은 연인관계를 예방하는 접근(Fincham et al., 2011)을 취하기 때문에 우리나라와는 맥락이 다르다. 우리나라에서의 연인관계교육은 한국 청년이 마주한 발달과업과 삶의 맥락(이은수, 2020)에서, 자신에 대한 이해를 기반으로 사랑과 연애에 대해 성찰하고 관련 역량을 강화하는 접근을 취하는 것이 더욱 적절할 것이다.

한편, 가족센터와 같은 지역사회기관에서 실시하는 연인관계교육은 정규교육기관에서 실시하는 교육과 달리 청년이라면 누구나 참여할 수 있다는 장점이 있으나, 학습자의 자발적인 참여 의지가 요구된다. 따라서 교육에 참여할 학습자가 현재 경험하는 어려움이나 도움이 필요하다고 느끼는 부분을 다루는 것이 중요하다. 이에 잠재적 학습자를 대상으로 교육주제에 대한 요구를 조사하고 분석하는 작업이 필요하다. 또한 한정된 자원과 회기 안에서 학습자에게 가장 필요한 교육주제를 우선적으로 제공하기 위해서는, 교육주제 요구의 우선순위를 살펴볼 필요가 있다.

이상의 논의를 토대로 본 연구에서는 청년 개인을 위한 연인관계교육의 주제를 도출하고 교육주제 요구의 우선순위를 탐색하고자 한다. 일반적으로 가족생활교육 등 교육에 대한 요구(needs)는 귀속요구(ascribed needs)와 인식요구(felt needs)로 나눌 수 있다. 귀속요구란 이론이나 연구, 전문가 등의 관점에서 학습자에게 필요하다고 보는 요구이며, 인식요구란 학습자가 실제 경험을 토대로 느끼고 지각하는 요구이다(Arcus et al., 1993). 귀속요구를 파악함으로써 청년 개인을 위한 연인관계교육의 주제를 도출할 수 있으며, 인식요구를 파악함으로써 교육주제 요구의 우선순위를 파악할 수 있다. 이때 교육주제에 대한 인식요구는 각 교육주제에서 목표하는 역량에 부여하는 중요도인 중요수준(perceived importance)과 각 교육주제에서 목표하는 역량을 현재 보유하고 있다고 인식하는 정도인 현재수준(perceived level of attainment)의 차이, 즉 불일치수준을 의미한다(Borich, 1980). 불일치수준이 클수록 해당 교육주제 요구의 우선순위가 높음을 의미한다. 본 연구에서는 Borich(1980)의 정의에 따라 연인관계교육의 주제별로 목표하는 역량의 중요수준과 현재수준, 그리고 두 수준의 불일치수준을 살펴봄으로써 연인관계교육 주제 요구의 우선순위를 도출하고자 한다.

참여자 집단의 성격에 따라 맞춤형 교육을 구성하기 위해서는 청년 전체 집단의 교육주제 요구와 요구의 우선순위를 살펴볼 뿐만 아니라, 하위집단별로 교육주제 요구와 요구의 우선순위가 어떠한지 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어 성별에 따라 연인관계에서의 경험이 다르므로(이은주, 2017), 청년 남성과 여성의 연인관계교육 주제 요구의 우선순위가 동일하지 않을 수 있다. 개인적 수준의 특성뿐만 아니라 관계적 수준의 특성에 따라서도 교육주제 요구와 요구의 우선순위가 다를 수 있다. 가령 현재 연인이 있는 청년과 없는 청년, 연인이 있는 청년 중에서도 장기간 연애를 지속한 청년과 상대적으로 단기간 연애를 지속한 청년에 따라 요구와 요구의 우선순위가 다를 수 있다. 또한 현재 상대적으로 건강하고 만족스러운 연인관계를 유지하고 있는 청년들과 그렇지 않은 청년들의 중요수준 및 현재수준이 달라 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 성별, 연인 유무, 연애 지속기간, 연인관계만족도 수준별로 연인관계교육 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지 살펴보고자 한다.

본 연구의 목적은 한국 청년에게 요구되는 연인관계교육 주제를 도출하고 청년이 인식한 중요수준 및 현재수준을 토대로 미혼(비혼) 청년의 교육주제 요구의 우선순위를 파악하는 것이다. 연구문제는 다음과 같다.

- 연구문제 1. 한국 청년에게 요구되는 연인관계교육의 교육주제는 무엇이며 어떻게 분류할 수 있는가?

- 연구문제 2. 청년이 인식한 중요수준 및 현재수준을 토대로 살펴본 연인관계교육의 교육주제 요구의 우선순위는 어떠한가?

- 연구문제 3. 연인관계교육의 교육주제 요구와 요구의 우선순위는 성별, 연인 유무, 연애 지속기간, 연인관계만족도별로 차이가 있는가?

연구문제 1은 국내외 대표적인 연인관계교육 프로그램과 연애 및 연인관계를 다룬 선행연구를 고찰하여 연인관계교육 주제를 도출하는 과정이다. 연구문제 2와 3을 규명하기 위해서는 결혼 경험이 없는 청년을 참여자로 하여, 교육주제에 대한 요구 분석을 실시하고자 한다. 본 연구의 결과는 한국 청년을 위한 개인 단위 연인관계교육 프로그램을 개발할 때 어떤 주제로 교육을 구성할 것인지에 대한 정보와 의사결정의 근거를 제공할 것으로 기대된다.

Ⅱ. 선행연구 고찰

1. 연인관계교육 개념

청소년이나 청년을 대상으로 한 낭만적 관계에 대한 교육은 국내외에서 오랫동안 연구되고 실시되어왔다. 우리나라에서는 중고등학생, 대학생, 결혼을 앞둔 커플을 대상으로 결혼준비교육 및 예비부부교육이 주로 이루어져 왔다. 미국의 경우 과거에는 주로 종교기관이나 민간 영역에서 커플관계교육(couple relationship education: CRE)이 주로 이루어져 오다가, 2003년부터 Healthy Marriage Initiative(현재는 Healthy Marriage and Responsible Fatherhood; HMRF)라는 정부의 정책 아래, 저소득층 커플의 안정적인 연인관계와 결혼을 지원하는 커플관계교육이 주로 이뤄져 왔다. 그러나 결혼준비교육과 예비부부교육의 경우, 결혼을 가정하고 결혼생활에 초점을 맞춰, 결혼이 필수가 아닌 선택이 된 현대 사회에서 결혼제도 밖에서 유지되는 다양한 연인관계를 포함하지 못하며(Markman et al., 2022), 커플관계교육의 경우, 커플은 관계가 위기에 처했을 때 비로소 전문적인 도움을 구하는 경향이 있기 때문에(Lebow et al., 2012), 이미 역기능적인 패턴이 고착화된 커플을 돕는 것은 어렵다는 문제가 제기되어 왔다(Hawkins, 2018). 메타분석에 따르면 커플관계교육의 효과크기가 유의하지만 크지는 않아서 프로그램의 효과가 일반적으로 미미하다는 비판을 받아왔다(Hawkins et al., 2008).

낭만적 관계를 다룬 기존 교육의 제한점이 제기되면서 연인관계에 관한 전반적인 내용을 다루며, 연인관계를 형성하기 이전에 더욱 예방적인 차원에서 개인이 참여할 수 있는 교육이 필요하다는 논의가 증가하였다(Markman et al., 2022). 이러한 배경에서 최근 미국과 같은 서구에서는 정부의 정책 아래 청소년과 청년 개인을 대상으로 건강한 연인관계를 형성하고 유지하는 데 필요한 지식, 태도, 기술 등을 제공하는 교육이 대두되었다. 미국의 경우, 이러한 교육을 지칭하기 위해 ‘youth relationship education(이하 YRE)’(Hawkins, 2018; Huntington et al., 2022)과 같은 신조어가 등장하였으며, 그 외 ‘youth-focused relationship education’(McElwain et al., 2017), ‘relationship education for singles/emerging adults/youth’(Fincham et al., 2011) 등의 용어로도 사용되고 있다.

YRE와 같은 용어가 제안되기 이전에도 YRE의 특성을 일부 갖춘 교육이 다양한 용어로 실시되어 왔기 때문에, 기존 유사 용어들과 YRE 간의 명확한 구분이 필요하다. 특히 국내의 경우 결혼에 방점을 두지 않은 연인관계 전반을 다룬 교육에 대한 관심은 아직 매우 적으며, 이에 관련 용어도 명확히 정립되지 않은 실정이다. 선행연구에서 사용된 YRE 유사 용어로는 낭만적 관계교육(relationship education: RE), 커플관계교육(couple relationship education: CRE), 연인관계 및 부부관계교육(relationship and marriage education: RME, marriage and relationship education: MRE), 예비부부교육 또는 결혼준비교육(premarital education) 등이 있다. 위 용어 중 가장 포괄적인 개념인 낭만적 관계교육(RE)이란 커플과 개인을 대상으로 성공적이고 안정적인 연인관계 및 부부관계에 대한 지식, 태도, 기술 등을 제공하는 교육이다(Fincham et al., 2011; Stanley et al., 2020). 학자마다 낭만적 관계교육을 분류하는 기준이 조금씩 다른데, Stanley et al.(2020)은 교육 단위에 따라 커플을 단위로 하는 커플 단위 낭만적 관계교육(couple-focused relationship education)과 개인을 단위로 하는 개인 단위 낭만적 관계교육(individual-oriented relationship education)으로 나누었다. 이때 개인 단위 낭만적 관계교육은 다시 1) 현재 낭만적 관계를 형성 중인 개인을 대상으로 건강한 관계를 유지하는 것을 돕는 교육과, 2) 현재 파트너 여부와 상관없이 개인을 대상으로 건강한 관계를 형성하고 유지하는 것을 돕는 교육으로 구성된다. Hawkins(2018)의 경우 낭만적 관계교육이라는 상위범주 아래 커플관계교육(CRE)과 YRE를 하위범주로 둘 것을 제안하였다.

커플관계교육(CRE)이란 안정적인 관계의 커플을 대상으로 관계를 건강하고 만족스럽게 유지하는 것을 돕고, 관계의 긴장과 해체를 감소시키는 것을 목적으로 하는 낭만적 관계교육이다(Hawkins, 2018). 선행연구에서 커플관계교육은 대체로 결혼, 약혼, 동거 상태의 커플을 대상으로 한다. 커플관계교육의 유의어로 연인관계 및 부부교육(RME, MRE)이 있다. 커플관계교육과 YRE는 교육 대상, 교육 단위, 교육 목적이라는 3가지 차원에서 차이가 있다. 커플관계교육은 결혼, 약혼, 동거와 같이 헌신된 관계에 있는 커플을 단위로 하는 반면, YRE는 현재 교제상대 유무와 상관없이 청소년 및 청년 개인을 단위로 한다. 즉, YRE의 대상은 현재 연애 중이거나 연애 중이지 않을 수 있다. 또한 커플관계교육은 건강한 관계를 유지하고 관계 내 문제는 감소시키는 것을 목적으로 한다면, YRE는 건강한 관계를 형성하고 건강하지 않은 관계는 예방 및 종결하는 것을 목적으로 한다.

다음으로 결혼준비교육이란 결혼을 하지 않은 개인 또는 커플을 대상으로 성공적인 결혼생활을 할 수 있도록 결혼과 관련된 역량 개발을 돕는 교육이다(정민자, 박무성, 2015). 예비부부교육은 결혼을 진지하게 고민 중이거나 결혼을 준비 중인 커플을 대상으로 하는 교육(Clyde et al., 2020)을 의미하거나 결혼준비교육과 혼용하여 사용된다. 결혼준비교육은 결혼에 초점을 두지만 YRE는 연인관계에 관한 전반적인 주제를 다룬다는 점에서 두 교육은 차이가 있다(Clyde et al., 2020; Simpson et al., 2018).

YRE는 기존의 낭만적 관계교육과 비교하여 다음과 같은 장점이 있다. 첫째, 결혼에 방점을 둔 주제가 아닌 연인관계에 관한 전반적인 교육주제를 다룸으로써, 커플뿐만 아니라 결혼의향 또는 구체적인 결혼계획이 없거나 교제상대가 없는 개인도 교육에 참여할 수 있기 때문에 교육 대상의 폭이 더욱 넓다. 둘째, 연인관계를 형성하기 이전에 접근하여, 문제를 사후에 처방하는 것이 아닌 사전에 예방하는 가족생활교육 접근에 가장 부합한다(기쁘다 외, 2020). 마지막으로 개인 단위로 참여하여 이별 및 폭력적 관계와 같이 커플 단위 교육에서는 다루기 어려운 민감한 주제를 다룰 수 있다(Markman et al., 2022). 이처럼 YRE는 기존 낭만적 관계를 다룬 교육과는 차별된다. 위와 같은 내용을 바탕으로 본 연구에서는 미혼(비혼) 청년 개인을 대상으로 건강한 연인관계를 형성하고 유지하는 데 필요한 지식, 태도, 기술 등을 제공하는 교육을 ‘청년 연인관계교육’으로 명명하고자 한다.

2. 국내외 연인관계교육 프로그램 현황

연인관계교육 프로그램이 활발한 미국과 국내를 중심으로 현황을 살펴보면 다음과 같다. 미국에서는 공공영역과 민간영역 모두에서 연인관계교육 프로그램과 연구가 활발히 진행되고 있다. 미국의 보건복지부(Department of Health and Human Services: HHS) 아동가족실(Administration for Children and Families: ACF)은 HMRF 정책을 근거로 보조금 지급을 통해 다양한 지역사회기관 및 교육기관에서 실시하는 커플관계교육, 결혼준비교육, 연인관계교육의 프로그램과 연구를 지원한다. 이외에 정부의 보조금을 받지 않는 민간영역의 프로그램(Davila et al., 2021)과 대학교의 정규 교과목도 있다(Sharp & Ganong, 2000).

미국의 연인관계교육 연구로는 프로그램의 효과성을 검증한 연구가 대다수이다. 이들 선행연구에서는 연인관계교육 프로그램이 관계 지식(relationship knowledge), 관계 태도(relationship attitudes), 관계 기술(relationship skills) 측면에서 긍정적인 효과가 있는 것으로 보고하였다(Simpson et al., 2018). 지속적인 연구를 기반으로 효과성이 검증된 대표적인 근거기반(evidence-based) 프로그램은 <표 1>과 같다. 각 프로그램은 교육 대상, 교육 목적, 교육주제가 다르다. 예를 들어, RQ+(Pearson, 2007)와 Connections(Kamper, 1996)는 모두 중고등학생을 대상으로 하지만, RQ+는 연인관계에 대해 건강한 의사결정을 할 수 있도록 돕는 것이 주요 목적인 반면, Connections는 주로 결혼에 관련된 주제를 다뤄 결혼준비교육의 성격을 강하게 띤다. Love Notes(The Dibble Institute, 2023)는 계획하지 않은 임신을 했거나 자녀를 양육하고 있는 만 14-24세의 청소년과 청년을 대상으로 성과 임신에 대해 현명한 의사결정을 할 수 있도록 돕는 것을 주요 목적으로 한다. 한편 WMR(Stanley & Markman, 2008)은 저명한 커플 기반 심리교육 예방 프로그램인 Prevention and Relationship Enhancement Program(이하 PREP)을 개인 단위로 구성한 버전이다. 주로 저소득층 성인 개인을 대상으로 안전한 낭만적 관계를 분별하고, 성관계, 동거, 결혼, 이별에 관하여 신중하게 의사결정을 하도록 돕는 것을 주요 목적으로 한다. PICK(Premarital Interpersonal Choices and Knowledge; Van Epp, 2006)은 현재 교제상대가 없는 중학생부터 성인까지를 대상으로, 교제상대 및 배우자 선택에 필요한 지식과 태도를 형성하는 것을 주요 목적으로 한다.

국내에서는 2000년대까지 대학생, 미혼(비혼)자 개인, 예비부부를 대상으로 결혼준비교육 또는 예비부부교육 연구가 활발히 진행되었다. 결혼준비교육 프로그램에 대한 효과성 평가 연구(고미숙, 전영자, 2015)와 요구도 분석 및 개발 연구(손정영, 김정옥, 2005; 정민자, 박무성, 2015; 정현숙, 2004)가 주를 이뤘으며, 대다수가 대학생을 대상으로 하였다. 그러나 대부분 결혼 준비와 관련된 주제를 다뤄, 결혼 전 청소년과 청년이 맺는 연인관계에 관한 전반적인 주제는 다루지 못했으며, 2000년대 이후로는 가족센터 사업을 중심으로 가족생활교육이 전개되면서 관련 연구가 매우 적은 실정이다.

최근 결혼에 방점을 두지 않은 개인 단위의 연인관계교육 연구가 국내에서 시도된 사례가 있다. 유인영과 박미정(2019a, 2019b)은 고등학생 개인을 대상으로 연인관계교육 프로그램을 개발하고 그 효과성을 평가했다. 헤어짐과 데이트폭력, 건강한 이성교제 전략 등의 주제를 다룸으로써 결혼뿐만 아니라 연인관계에 대한 전반적인 주제를 다루고자 했다. 그러나 아직 청년을 대상으로 한 연인관계교육에 대한 연구는 거의 찾아볼 수 없어, 연인관계교육에 대한 학문적 관심이 더욱 필요하다.

3. 청년 연인관계교육의 필요성

연인관계교육은 청소년과 청년을 분리해서 실시할 필요가 있다. 특히 한국적 맥락에서는 청년에 초점을 맞출 필요가 있다. 우리나라 청소년의 경우, 대학 진학을 위한 성적과 학업 문제에 관심이 집중되어 있어 중고등학생을 대상으로 연인관계교육 프로그램을 실시하는 데에는 현실적인 어려움이 따른다. 나아가 청년기의 연애는 청소년기보다 성적인 욕구와 감정을 느끼며 성행동이 수반되고, 본격적인 연애로 인해 결혼 및 출산과 관련된 생각을 정립하는 시기로, 고등학교 시기까지의 연애와는 신체적·정신적·사회적·질적으로 다르다(최연선, 이경화, 2022; Simpson et al., 2018). 특히 청년 시기에 의미 있는 연인관계를 형성하고 유지하는 것은 청년의 주요 발달과업 중 하나로(Arnett, 2000), 청년을 대상으로 연인관계교육을 제공하는 것은 현실적이면서 중요하다.

우리나라 청년이 연인관계에서 어떤 경험을 하고 있는지 선행연구를 통해 살펴본 결과, 중요하게 언급되거나 어려움을 겪고 있는 영역은 다음과 같다. 첫째, 청년은 연애 과정을 통해 자신의 행동과 관계를 맺는 패턴을 관찰하며, 연애를 시작하기 전보다 자신을 향한 관심과 인식이 확장된다(이은수, 2020). 즉, 자기이해가 향상한다. 둘째, 청년은 성행동을 통해 연인과의 친밀함이 향상하고, 의사소통을 통해 서로의 의견을 존중하며 성행동을 결정하기도 하지만, 기존의 성가치관과 성행동의 불일치로 내적 갈등을 경험하기도 한다(김혜선, 박효진, 2020). 셋째, 한국 청년들은 연인관계를 오래 유지하기 위해 노력을 쏟기도 하지만, 갈등이 발생하거나 기대와는 다른 상대의 모습이 보이면 이별을 선택하기도 한다(김혜선, 박효진, 2020; 이은주, 2017). 즉, 관계를 유지하기 위해 연인관계에 집중하고 노력하는 것을 의미하는 헌신과 몰입(commitment)이 중요하다. 넷째, 청년은 관계 내 불평등한 권력구조를 겪기도 하며(이은수, 2020), 데이트 비용 분담에서도 평등 이슈를 마주한다(이은주, 2017).

이때 선행연구에서 공통으로 언급된 점은 우리나라 청년들이 건강한 연인관계를 형성하고 유지하는 것을 돕는 예방적 개입이 부족하다는 것이다(김혜선, 박효진, 2020; 이은주, 2017). 건강한 연인관계를 형성하고 유지하는 것이 청년기의 중요한 발달과업인 만큼(Arnett, 2000) 이들이 연인관계에서 문제를 겪기 이전에 문제를 예방할 수 있는 역량, 문제가 발생하더라도 스스로 해결할 수 있는 역량을 개발하는 것은 중요하다. 이때, 교육을 통해 청년이 건강한 연인관계를 형성하고 유지하는 역량을 강화하는 데 도움을 줄 수 있다. 따라서 우리나라에서도 청년을 대상으로 한 연인관계교육이 필요하다.

4. 가족생활교육 교육주제 요구 우선순위 분석

연인관계교육 주제를 도출하고, 교육주제 요구의 우선순위를 제공하는 방법으로 요구 분석이 있다. 이때 교육주제에 대한 귀속요구와 인식요구를 파악할 필요가 있다. 첫째, 귀속요구(ascribed needs)를 파악함으로써 연인관계교육 주제를 도출할 수 있다. 귀속요구란 학습자 이외의 이론이나 연구에서 학습자에게 필요하다고 보는 요구(Arcus et al., 1993)로, 청년들이 건강한 연인관계를 형성 및 유지하기 위해서 전문가들이 필요하다고 보는 역량이다. 이러한 역량이 무엇인지 밝혀내고, 구체적으로 어떤 역량인지 명확히 서술하기 위해서는 전문가에 의해 개발된 기존의 프로그램과 관련 문헌을 고찰하는 것이 필요하다. 유인영과 박미정(2019a)은 고등학교 교과과정에서 실시하는 ‘건강한 커플관계 교육’ 프로그램을 개발하기 위하여 국내외 관련 문헌 고찰을 통한 교육주제 요소를 추출하였으나 고등학생을 대상으로 한 연인관계교육으로 청년을 대상으로 하지 않는다. 20-30대 청년을 대상으로 커플관계교육 요구를 분석한 최연선과 이경화(2022)는 기존 예비부부 및 신혼부부교육 프로그램을 바탕으로 교육영역 및 주제를 선정하여 미혼(비혼) 청년만을 대상으로 하는 교육주제를 다루지 못했다. 이처럼 청년을 대상으로 한 연인관계교육의 주제를 체계적으로 도출한 국내 선행연구는 아직 부재하다. 따라서, 기존의 국내외 연인관계교육 프로그램 및 청년의 연인관계를 다룬 문헌 등을 통해 귀속요구를 살펴봄으로써 연인관계교육 주제를 도출할 뿐 아니라 우리나라 맥락에 적합한 교육주제를 선별하는 것이 필요하다.

둘째, 인식요구(felt needs)를 살펴봄으로써 연인관계교육 주제 요구의 우선순위를 파악할 수 있다. 인식요구란 학습자가 느끼고 지각하는 요구(Arcus et al., 1993)로, 청년들이 건강한 연인관계를 형성 및 유지하기 위해 스스로 필요하다고 판단한 역량이다. 연인관계교육과 같은 가족생활교육은 참여자가 스스로 필요를 느껴 자발적으로 참여하는 경우가 많기 때문에(Myers-Walls et al., 2011) 인식요구가 정확히 파악될 때, 프로그램 효과성이 높아지며, 학습자의 참여를 촉진할 수 있다(Duncan & Goddard, 2016). 이때 Borich(1980)에 따르면, 교육주제에 대한 인식요구는 중요수준(perceived importance)과 현재수준(perceived level of attainment)의 차이인 불일치수준을 의미한다. 청년기 연인관계교육에서 중요수준이란 각 교육주제에서 목표하는 역량에 대해 청년이 부여한 주관적 중요도를 의미하며, 현재수준이란 각 교육주제에서 목표하는 역량을 얼마나 보유하고 있다고 인식하는지를 의미한다. 중요수준이 높고, 현재수준이 낮을수록, 즉 불일치수준이 클수록 해당 교육주제에 대한 요구가 높음을 의미한다. 그러나 낭만적 관계교육의 주제 요구 분석을 실시한 국내 선행연구 중 중요수준과 현재수준의 차이를 살펴본 연구는 이가은과 김서영(2022), 최연선과 이경화(2022)를 제외하고 없었으며, 다수의 연구(유인영, 박미정, 2019a; 손정영, 김정옥, 2005; 장하나, 장진경, 2021; 정현숙, 2004)가 단순히 중요수준을 파악하는 것에 그쳐 요구의 개념을 정확하게 반영하지 못했다는 한계가 있다.

제한된 회기 안에 어떤 교육주제로 연인관계교육 프로그램을 구성할지에 대한 의사결정에 체계적인 정보와 정당성을 제공하기 위해서, 교육주제 요구의 우선순위를 파악하는 것이 필요하다. 교육주제 요구의 우선순위를 파악하는 대표적인 방법으로는 Borich(1980)의 요구도 분석 모델(Borich needs assessment model)과 The Locus for Focus 모델(Mink et al., 1991)이 있다. 전자는 중요수준과 현재수준을 기반으로 한 공식을 활용하여 우선순위를 도출하는 방식이며, 후자는 불일치수준의 평균과 중요수준의 평균을 교차한 사분면에 교육주제의 위치를 도식화하고 교육주제 우선순위의 기준점을 제시하는 방식이다. 두 모델을 함께 사용함으로써 보다 체계적인 요구 우선순위를 도출할 수 있다. 두 모델은 국내에서 교육학, 인적자원개발, 보건학, 간호학 등 다양한 학문분야에서 교육 요구의 우선순위를 파악하는 데 활발히 사용되고 있다(박은솔 외, 2018; 신수진 외, 2023; 조대연, 2009; 최민정 외, 2021). 그러나 낭만적 관계에 관한 교육의 교육주제 요구 분석을 실시한 국내 선행연구의 다수는 체계적으로 우선순위를 도출하기보다 점수 또는 응답 수가 높은 주제부터 낮은 주제까지 나열했다는 한계가 있다. 유인영과 박미정(2019a), 장하나와 장진경(2021)은 응답자가 각 교육주제의 중요수준을 4점 또는 5점 리커트 척도로 응답하게 한 후, 교육주제별 중요수준의 평균 점수를 기준으로 점수가 가장 높은 주제부터 가장 낮은 주제까지 나열하였다. 또한 손정영과 김정옥(2005)은 응답자에게 중요수준 1순위부터 특정 순위까지를 순서대로 선택하도록 하였고, 정현숙(2004)은 선호하는 교육주제에 복수 응답하도록 하여 응답 수를 기준으로 우선순위를 도출하였다. 즉, 언급한 선행연구들은 중요수준과 현재수준의 차이를 살펴보지 않았을 뿐 아니라 단순히 중요수준 평균값을 나열하거나 응답 비율을 제시했다는 한계가 있다(조대연, 2009). 반면 Borich의 요구도 분석과 The Locus for Focus 모델은 중요수준과 현재수준의 차이를 규명하려는 요구 분석의 개념적 차원에서 부합하며, 두 수준을 활용하여 체계적인 방식으로 교육주제 우선순위를 도출한다는 점에서 기존의 요구 분석 방법과 비교된다.

이에 본 연구에서는 국내외 대표적인 연인관계교육 프로그램과 청년의 연애 및 연인관계를 다룬 선행연구 등 다수의 문헌을 고찰하여, 연인관계교육 주제에 대한 귀속요구를 통해 교육주제를 도출하고자 한다. 나아가 도출한 교육주제를 바탕으로 국내 청년의 인식요구를 조사하되, 중요수준과 현재수준을 토대로 하여 체계적으로 교육주제 요구의 우선순위를 도출하고자 한다. 이때 미국 연인관계교육 프로그램의 효과성 연구에서 성별에 따라 효과성이 다르게 나타나거나 사전 사후 점수가 다른 결과(Bradford et al., 2016)와 성별에 따라 연인관계교육 주제 요구의 우선순위가 다르게 나타날 수 있음(정민자, 박무성, 2015)을 고려하여, 성별에 따라 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지 살펴보고자 한다. 더하여 현재 연인 유무에 따라 연인관계교육 프로그램의 효과성이 다르게 나타난 선행연구 결과(Cottle et al., 2014)에 기반하여 연인 유무에 따른 교육주제 요구와 요구의 우선순위를 비교하고자 한다. 또한 연인이 있는 청년 중 장기간 연애를 지속한 청년과 상대적으로 단기간 연애를 지속한 청년은 경험하는 연애의 양상이 달라 교육주제 요구와 요구의 우선순위가 다를 수 있다. 마지막으로 현재 상대적으로 건강하고 만족스러운 연인관계를 유지하고 있는 청년들과 그렇지 않은 청년들의 중요수준 및 현재수준이 달라 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 성별, 연인 유무, 연애 지속기간, 연인관계만족도 수준별로 연인관계교육 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지 살펴보고자 한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 교육주제 도출 방법

연인관계교육의 주제 도출을 위하여 대표적인 국내외 연인관계교육 프로그램과 청년의 연애 및 연인관계에 관련한 선행연구를 고찰하여, 연애 및 연인관계에서 요구되는 역량(competencies)을 도출하였다. 프로그램을 고찰할 때는 프로그램의 목표(objectives)에 기반하여 역량을 도출하였으며, 선행연구를 고찰할 때는 중요하게 언급되거나 청년들이 어려움을 겪고 있는 영역을 기반으로 역량을 도출하였다. 도출된 역량을 배타성, 포괄성, 명료성, 한국의 시의성 등을 고려하여 정리하고, 상위범주로 묶는 등 범주화하였다. 그 후 각 역량을 정의하였으며, 해당 역량을 다루는 교육주제명을 지정하였다. 도출된 교육범주와 교육주제는 가족생활교육 전문가 2인의 검토를 받아 내용타당도를 높였다.

2. 교육주제 요구 우선순위 분석 방법

본 연구에서는 결혼 경험이 없고 자녀가 없는 전국의 만 19-34세 청년을 참여자로 온라인 설문조사를 실시한 연구과제 ‘청년의 일과 사랑의 지형과 교차성’ 자료를 활용하였다. 이 연구에서 청년의 연령 범위는 청년기본법에 근거하여 설정하였다. 성별의 경우 남성과 여성을 1:1로, 연령대의 경우 만 19-24세, 만 25-29세, 만 30-34세를 1:1:1 비율로 균등할당하여 표집하였다. 자료수집은 대표적인 온라인 조사업체인 ㈜마크로밀 엠브레인에 의뢰하였다. 이 업체가 확보하고 있는 대규모 온라인 패널 구성원에게 조사 참여를 묻는 이메일을 발송하였고, 참여를 희망하는 경우 컴퓨터 또는 모바일 디바이스를 이용하여 자기보고식 조사에 응답하도록 하였다. 모든 문항에 응답한 후 다음 페이지로 넘어갈 수 있도록 설계하였기 때문에 결측값이 없었다. 설문조사는 2022년 10월 25일부터 11월 2일까지 실시되었으며, 총 1,122명의 응답이 수집되었다. 모든 자료수집 과정은 연구자들이 속한 대학교 생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받았다.

본 연구는 연애 경험을 토대로 응답해야 하는 문항이 포함되므로 연애 경험이 있는 응답자의 자료를 분석하였다. 연애경험이 있음은 중학교 입학 이후의 연애한 상대가 1명 이상인 경우로 조작화하였고, 연애는 ‘두 사람이 서로를 연인으로 인정하고 사귀는 것’이라고 조작적으로 정의하고 설문지에 제시하였다. 연구과제의 전체 응답자 중 연애경험이 없는 216명과 불성실하게 응답한 3명을 제외한 총 903명의 응답이 연구문제 2의 최종 분석대상이었다. 연구문제 3의 경우에는 연애 지속기간 및 연인관계만족도 수준별 교육주제 요구와 요구의 우선순위 차이를 분석하기 위해서는 조사 당시 연애 중인 응답자 총 425명의 응답을 활용하였다.

연구참여자의 일반적 특성은 <표 2>와 같다. 먼저 전체 응답자의 경우, 성별은 1:1로 할당표집하여 유사한 비율이었으며, 연령은 평균 27.58세(SD = 3.93)였다. 경제활동을 하는 경우가 701명(77.6%)으로 대부분이 수입이 있는 활동을 하고 있었다. 교육년수는 평균 15.02년(SD = 1.88)이었다. 거주지역은 지역 인구에 따라 할당표집하여 인천, 경기가 298명(33.0%)으로 가장 많았으며, 서울 219명(24.3%), 부산, 대구, 울산, 경상 174명(19.3%), 대전, 세종, 충청 95명(10.5%), 광주, 전라 81명(9.0%), 강원 23명(2.5%), 제주 13명(1.4%) 순이었다. 중학교부터 현재까지의 연인 수는 평균 4.00명(SD = 3.21)이었으며, 425명(47.1%)이 현재 연인이 있었다.

연인이 있는 응답자의 특성은 다음과 같다. 여성이 241명(56.7%)으로 남성보다 더 많았으며, 연령은 평균 27.87세(SD = 3.63)였다. 경제활동을 하는 경우가 367명(86.4%)으로 대다수가 수입이 있는 활동을 하고 있었다. 인천, 경기가 143명(33.6%)으로 가장 많았으며, 서울 111명(26.1%), 부산, 대구, 울산, 경상 74명(17.4%), 대전, 세종, 충청 45명(10.6%), 광주, 전라 34명(8.0%), 강원 10명(2.4%), 제주 8명(1.9%) 순이었다. 중학교부터 현재까지의 연인 수는 평균 4.86명(SD = 3.65)이었다. 연인의 연령은 평균 28.23세(SD = 4.24)였으며, 남성 연상 커플 234명(55.1%), 동갑 커플 101명(23.8%), 여성 연상 커플 90명(21.2%) 순으로 많았다. 연애 지속기간은 평균 33.47개월(SD = 29.48)이었으며, 중간값은 25개월이었다. 연인관계만족도는 평균 15.09점(SD = 3.54)으로 18점 이상의 연인관계만족도 상위집단은 126명(29.6%), 18점 미만의 연인관계만족도 중하위집단은 299명(70.4%)이었다.

한국 청년의 연인관계교육 주제 요구의 우선순위를 분석하기 위해 앞서 도출한 교육범주 및 교욱주제를 바탕으로 한국 청년의 중요수준과 현재수준을 측정할 수 있는 문항을 개발하였다. 본 연구에서 중요수준은 연인관계교육의 각 주제에서 목표하는 역량에 대해 청년이 부여한 주관적 중요도로, 현재수준은 각 역량에 대해 청년이 인식한 보유도로 조작화하였다. 개발한 문항은 총 25개로, 중요수준과 현재수준을 나누어 응답하도록 했다. 중요수준은 ‘연애와 연인관계에 관한 교육에서 다룰 수 있는 내용들입니다. 다음의 각 내용이 연애에서 얼마나 중요하다고 생각하시는지, 귀하의 생각과 가장 가까운 응답을 선택해 주십시오.’라는 질문으로 측정하였으며, ‘전혀 중요하지 않다’ 1점부터 ‘매우 중요하다’ 5점까지 리커트 척도로 측정하였다. 점수가 높을수록 해당 교육주제를 연애에서 더 중요하게 여긴다는 것을 의미한다. 현재수준은 연애경험이 있는 응답자를 대상으로 ‘연애 및 연인관계와 관련하여 귀하가 알고 있거나 수행하는 정도를 알아보는 문항입니다. 귀하와 가장 가까운 응답을 선택해 주십시오.’라는 질문으로 측정하였으며, ‘전혀 그렇지 않다’ 1점부터 ‘매우 그렇다’ 5점까지 리커트 척도로 측정하였다. 점수가 높을수록 해당 교육주제에서 목표하는 역량을 갖고 있다고 인식하는 정도가 높은 것을 의미한다.

연인관계만족도는 Funk & Rogge(2007)의 커플관계만족도 척도(Couples Satisfactions Index; CSD)를 번안하여 사용하였으며, 구체적으로 ‘모든 것을 고려했을 때, 귀하는 현재 연인과의 관계에서 얼마나 행복하십니까?’라는 질문에 대해 0 ‘심각하게 불행하다’부터 5 ‘완벽할 정도로 행복하다’로 응답한 점수와 ‘나와 연인의 관계는 따뜻하고 편안하다’, ‘연인과 관계는 나에게 의미 있다’, ‘전반적으로, 나는 연인과의 관계에 만족한다’에 대해 0 ‘전혀 그렇지 않다’부터 5 ‘항상 그렇다’로 응답한 점수를 합산하여 0점부터 20점까지의 연속변수로 사용하였다.

연구문제 3에서 연애 지속기간에 따른 교육주제 요구와 요구의 우선순위 차이를 분석하기 위해서 연애 지속 개월 수의 중위값인 25개월을 기준으로 25개월 이상인 장기 연애 집단과 25개월 미만인 중단기 연애 집단으로 분류하였다. 연인관계만족도 상위 집단과 중하위 집단의 교육주제 요구와 요구의 우선순위 차이를 분석하기 위해서는 연인관계만족도 점수 상위 29.6%인 18점 이상이면 상위 집단으로, 18점 미만이면 중하위 집단으로 분류하였다. 조직 내에서 역할을 성공적으로 수행하고 우수한 성과를 이루는 데 필요한 지식, 행동, 가치들을 체계화한 역량모델(Competency Model)(McClelland, 1973)에서는 우수한 직무 수행자의 특성을 파악함으로써 직무를 성공적으로 수행하기 위해 요구되는 역량을 도출한다. 역량모델을 참고하여 연인관계만족도에 따른 집단을 분류할 때, 평균 또는 중위값이 아닌 상위 30% 값을 기준으로 하였다.

교육주제 요구의 우선순위는 다음의 4단계에 걸쳐 도출하였다. 첫째, 교육주제별 중요수준과 현재수준의 평균값을 비교하는 대응표본 t-검정을 실시하여, 두 수준 간 차이가 있는지 살펴보았다. 이때, 중요수준과 현재수준의 차이값, 즉 불일치수준 값이 클수록 t 값이 커져, 교육주제 요구의 우선수위가 높을 수 있다. 그러나 중요수준과 현재수준 값이 모두 높은 교육주제와 모두 낮은 교육주제는 같은 크기의 불일치수준 값을 가질 수 있기 때문에, t-검정은 같은 값의 불일치수준을 갖는 교육주제 간의 우선순위를 제공하지 못한다(조대연, 2009). 예를 들어 중요수준의 평균이 5점이고 현재수준의 평균이 3점인 A 주제와 중요수준의 평균이 3점이고 현재수준의 평균이 1점인 B 주제가 있다고 가정했을 때, 단순히 불일치 수준의 산술 평균 값으로 우선순위를 판별한다면 두 주제는 동일한 우선순위를 갖는다. 즉, Borich(1980)의 교육주제 요구 정의에 따라 중요수준과 현재수준의 차이 여부를 살펴볼 수는 있으나, 정확한 우선순위를 결정하는 데 한계가 존재하여, 다음 Borich 요구도 분석 모델을 통해 요구 우선순위를 결정하였다.

Borich 요구도 분석 모델(Borich needs assessment model)은 <수식 1>을 통해 교육주제 요구를 ‘평균 가중 불일치 점수(mean weighted discrepancy scores, 이하 MWDS)’라는 값으로 산출한다. 이때 MWDS가 클수록 요구 우선순위가 높은 교육주제임을 의미한다. 이 경우 A 주제가 B 주제의 MWDS보다 높아 불일치 수준의 산술 평균이 같은 교육주제 간에도 우선순위에 차등을 둘 수 있다는 점에서 유용하다.

수식 1. Borich 요구도 분석 모델

- DS = 불일치수준 점수(discrepancy score)

- I = 중요수준 점수(important score)

- P = 현재수준 점수(proficiency score)

- i = 청년 개인

- j = 교육주제

- WDS = 가중 불일치 점수(weighted discrepancy score)

- = 중요수준의 평균 점수(mean important score)

- MWDS = 평균 가중 불일치 점수(mean weighted discrepancy score)

- S = 표본 크기(sample size)

우선, 개인 i마다 교육주제 j에 대하여 중요수준 I와 현재수준 P의 차인 불일치수준 점수 DS를 구한다. 이후 DS에 중요수준의 평균인 를 곱하여 개인 i마다 교육주제 j에 대하여 가중 불일치 점수 WDSij를 구한다(Narine & Harder, 2021). 이렇게 중요수준의 평균을 곱하면, 개인마다 다른 중요수준의 오차를 극복할 수 있으며(Narine & Harder, 2021), 중요수준에 가중치를 둠으로써 불일치수준이 같은 교육주제 간 요구 우선순위를 분별할 수 있다(조대연, 2009). 마지막으로 교육주제 j에 대하여 모든 개인의 WDS의 평균인 평균 가중 불일치 점수 MWDSj를 구하며, MWDS 값이 큰 교육주제일수록 요구 우선순위가 높은 교육주제임을 의미한다.

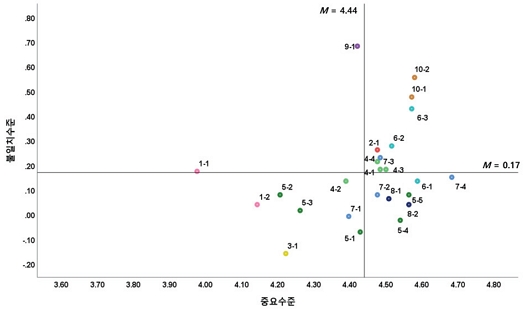

다음으로 The Locus for Focus 모델(Mink et al., 1991)을 통해 교육주제의 위치를 도식화하고 교육주제 우선순위의 기준점을 살펴보았다. The Locus for Focus 모델은 2개의 축으로 만들어진 좌표평면에 항목들의 점수와 순위를 시각적으로 확인할 수 있는 2×2 매트릭스 결정 모형 중 하나이다. 가로축은 중요수준을, 세로축은 불일치수준을 의미하며, 가로축의 중앙값은 중요수준의 평균값을, 세로축의 중앙값은 불일치수준의 평균값을 의미한다(<그림 1> 참고). 이때 제1사분면에 위치한 교육주제는 중요수준과 불일치수준 모두 평균보다 높아 일차적으로 고려해야 하는 교육주제이다. Borich 요구도 분석 모델로 도출된 MWDS는 1순위부터 마지막 순위까지 순위 정보를 제공하지만, 어느 순위까지 일차적으로 고려해야 하는지에 대한 기준점을 제시못하는 반면, The Locus for Focus 모델은 일차적으로 고려해야 할 교육주제에 관한 기준점을 제시하나 제1사분면 안에서의 우선순위 정보는 제공하지 못한다. 따라서 두 모델을 종합적으로 고려하였다. 우선 The Locus for Focus 모델 제1사분면에 속한 교육주제의 개수만큼 MWDS의 상위 교육주제를 도출하였으며, The Locus for Focus 모델 제1사분면에 속한 교육주제를 도출하였다. 이러한 방법으로 두 모델에서 중복적으로 도출된 교육주제는 ‘최우선순위’ 교육주제로, 한 모델에서만 도출된 교육주제는 ‘차순위’ 교육주제로 선정하였다.

집단 간 교육주제 요구와 요구의 우선순위의 차이를 살펴보기 위하여 교육주제별 집단 간 중요수준의 평균, 현재수준의 평균, MWDS를 비교하는 독립 t-검정을 실시하고, 효과크기로 Cohen’s d값을 산출하였다. Cohen’s d를 산출하기 위한 공식은 <수식 2>와 같으며, 모든 분석은 SPSS Statistics 26.0을 사용하였다.

수식 2. Cohen’s d 산출 공식

- M = 평균(mean)

- SD = 표준편차(standard deviation)

Ⅳ. 연구결과

1. 연인관계교육 주제 도출 결과

교육주제를 도출하기 위해 미혼(비혼) 청년 및 청소년을 대상으로 한 기존 국내외 연인관계교육 프로그램의 목표와 선행연구에서 중요하게 언급되는 영역을 기반으로 연애 및 연인관계에서 요구되는 역량을 도출하였다. 도출된 역량을 정리하고 해당 역량을 다루는 교육주제를 범주화하여 교육범주를 정리하면 <표 3>과 같다. 2개 이상의 프로그램 및 2편 이상의 선행연구에서 반복된 교육범주는 갈등관리, 건강한 연인관계의 조건, 결혼, 목표 설정, 사랑, 상대이해, 성평등 및 성역할, 섹슈얼리티, 연애와 디지털, 원가족 이해, 의사소통, 이별, 자기이해, 재무관리, 폭력적 연인관계, 현명한 의사결정, 헌신/몰입이었다.

본 연구에서는 청년시기 건강한 연인관계의 형성, 발전, 유지를 지원하는 교육을 연인관계교육이라고 정의한다. 이때 ‘결혼·출산·부모됨’과 관련된 교육주제는 개인 단위 청년 연인관계교육의 교육범주에서 제외하였다. 결혼이 필수가 아닌 선택이 되었으며 초혼연령도 상당히 늦어진 오늘날 한국 청년의 상황에 맞추어 기존의 결혼준비교육, 예비부부교육과 차별적인 연인관계교육의 교육범주를 구성하고자 했기 때문이었다. 출산과 부모됨 역시 한국 사회에서는 결혼제도 안에서 이루어지는 경향이 매우 강하기 때문에 결혼과 마찬가지로 본 연구에서 관심을 두는 연인관계교육의 범위에 포함하지 않았다. 또한 주로 미국 연인관계교육에서 다루는 섹스팅, 포르노물, 사이버 데이트 폭력 등을 다룬 ‘연애와 디지털’에 관한 교육주제는 주로 인터넷 상에서의 위험한 연인관계를 예방하는 것에 초점을 둬 폭력적 연인관계 범주 안에서 다룰 수 있다고 생각되어 별도의 교육범주로 도출하지 않았다. 한편, ‘평등한 연인관계’와 관련된 교육주제는 기존 국내외 연인관계교육 프로그램에서 주로 다루지 않았지만, 국내 청년의 연애경험을 살펴본 선행연구에서 평등이 주요한 영역으로 언급되는 바, ‘평등한 연인관계’와 관한 교육주제를 포함하였다.

도출된 교육범주 및 교육주제는 가족생활교육 전문가 2인의 검토를 받아 내용타당도를 높였다. 전문가의 의견에 기반하여 의사소통 교육범주와 갈등관리 교육범주를 의사소통 및 갈등관리 교육범주로 합쳤다. 자기이해와 상대이해 범주와 관련하여 기존 교육에서는 성격을 중점으로 다뤘으나 자존감, 애착 등 다양한 심리적 특성에 대한 이해를 추가하였다. 또한 스토킹, 데이트 폭력, 원치 않는 임신, 가스라이팅 등 다양한 양상의 위험한 연인관계를 포괄하기 위하여 ‘데이트 폭력’이 아닌 ‘폭력적 연인관계’ 교육범주로 명명하였다. 이러한 과정을 통해 한국 청년 연인관계교육의 교육주제를 도출한 결과는 <표 4>와 같으며, 10개의 교육범주 아래 25개의 교육주제로 분류하였다.

2. 연인관계교육 주제 요구 우선순위 분석 결과

먼저 교육주제별로 중요수준과 현재수준의 산술평균을 각각 산출한 후, 두 수준의 평균 간 대응표본 t-검정을 실시한 결과는 <표 5>와 같다. 중요수준의 전체 평균은 4.18점, 현재수준의 전체 평균은 3.82점이었다. 중요수준과 현재수준이 모두 5점 척도로 측정된 것을 고려했을 때, 청년은 전반적으로 연인관계교육 주제에서 목표하는 역량이 연애 및 연인관계에서 대체로 중요하다고 인식하고 있었으며, 중간보다 더 높은 수준의 역량을 갖고 있다고 인식하고 있었다. 총 25개 교육주제 모두 중요수준과 현재수준의 차이가 통계적으로 유의한 차이가 있었으며, 모든 교육주제에 대하여 중요수준의 평균 점수가 현재수준보다 컸다. 특히 ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’의 효과크기 d 값은 .892로 중요수준과 현재수준 간의 불일치수준이 가장 큰 교육주제로 나타났다.

교육주제 요구의 우선순위를 결정하기 위해 Borich 요구도 분석 모델의 공식을 통해 교육주제별 요구를 값으로 나타낸 평균 가중화 불일치 점수(MWDS)를 계산하였다. MWDS가 클수록 중요수준과 현재수준 간의 차이가 크고, 교육주제 요구의 우선순위가 높음을 의미한다. <표 5>에서 보는 바와 같이 ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’의 MWDS가 3.28점으로 1순위였다. 2순위는 ‘9-1) 건강한 이별’(3.15점), 3순위는 ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’(3.13점), 4순위는 ‘10-1) 폭력적 연인관계의 양상과 징후’(2.47점), 5순위는 ‘6-2) 효과적인 말하기’(2.32점), 6순위는 ‘4-4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’(2.05점), 7순위는 ‘2-1) 연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정’(2.01점), 8순위는 ‘7-3) 스킨십에 대한 효과적인 의사소통’(1.88점), 9순위는 ‘4-3) 자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’(1.83점), 10순위는 ‘4-1) 자신의 심리적 특성 이해’(1.72점)의 순으로 나타났다.

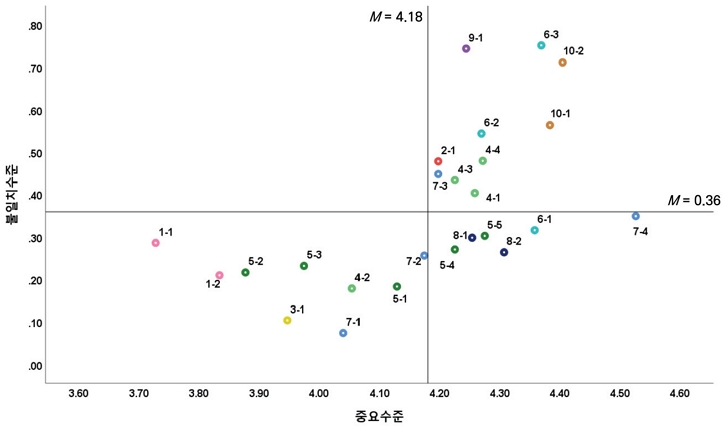

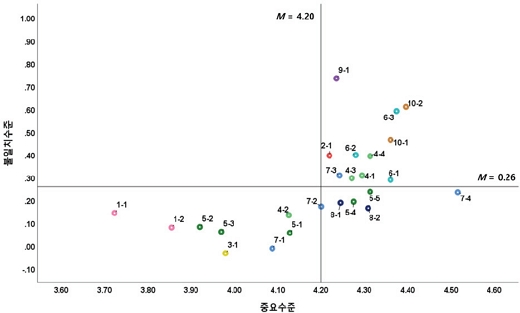

다음으로 The Locus for Focus 모델을 활용해 교육주제를 좌표평면에 도식화한 결과는 <그림 2>와 같다. 가로축의 중앙값은 중요수준의 평균을, 세로축의 중앙값은 불일치수준의 평균을 의미하며, 각 4.18점과 0.36점이었다. 불일치수준과 중요수준의 값이 각 수준의 평균보다 커 제1사분면에 위치한 교육주제는 총 10개로 ‘2-1) 연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정’, ‘4-1) 자신의 심리적 특성 이해’, ‘4-3) 자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’, ‘4-4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’, ‘6-2) 효과적인 말하기’, ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’, ‘7-3) 스킨십에 대한 효과적인 의사소통’, ‘9-1) 건강한 이별’, ‘10-1) 폭력적 연인관계의 양상과 징후’, ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’으로 나타났다.

이후 Borich 요구도 분석 모델 결과와 The Locus for Focus 모델 결과를 종합적으로 살펴보았다. Borich 요구도 분석 모델에 의해 도출된 MWDS 중 1순위 교육주제부터 The Locus for Focus 모델을 통해 도식화된 1사분면에 포함되는 교육주제 수인 10순위까지의 교육주제를 도출하였다. 그 결과, The Locus for Focus 제1사분면에 위치한 교육주제와 전부 일치하였다. 따라서 ‘2-1) 연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정’, ‘4-1) 자신의 심리적 특성 이해’, ‘4-3) 자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’, ‘4-4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’, ‘6-2) 효과적인 말하기’, ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’, ‘7-3) 스킨십에 대한 효과적인 의사소통’, ‘9-1) 건강한 이별’, ‘10-1) 폭력적 연인관계의 양상과 징후’, ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’ 10개의 교육주제를 청년의 연인관계교육 교육주제에 대한 ‘최우선순위’로 채택하였다.

전체 청년의 연인관계교육 교육주제 요구의 우선순위 파악에 이어 성별로 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지를 분석하였다. 먼저 남성과 여성의 교육주제별 중요수준의 산술평균, 현재수준의 산술평균, MWDS를 산출하였다. 이후 성별에 따라 중요수준과 현재수준의 평균 차이가 있는지, MWDS의 차이가 있는지 확인하기 위하여 독립표본 t-검정을 실시하였다.

분석 결과는 <표 6>과 같다. 중요수준의 경우, 남성 평균은 4.05점, 여성은 4.30점으로 여성과 남성 모두 전반적으로 모든 교육주제에서 목표하는 역량이 연애에서 중요하다고 인식하였다. 그러나 ‘1-1) 청년시기 연애의 의미’, ‘3-1) 건강한 연인관계를 위한 헌신/몰입’, ‘5-1) 연애상대의 심리적 특성 이해’, ‘5-3) 연애상대의 대인관계 이해’를 제외하고 모든 교육주제에 대하여 남성에 비해 여성의 중요수준이 통계적으로 유의하게 높았다. 즉, 여성은 남성보다 대부분의 연인관계교육 교육주제에서 목표하는 역량을 더욱 중요하게 인식하고 있었다. 특히 ‘9-1) 건강한 이별’(d = .594), ‘10-1) 폭력적 연인관계의 양상과 징후’(d = .557), ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’(d = .587)은 중간 효과크기로 다른 교육주제에 비해 여성과 남성의 중요수준 차이가 크게 나타났다.

현재수준의 경우, 남성 평균은 3.81점, 여성은 3.82점으로 여성과 남성은 모든 교육주제에서 목표하는 역량을 중간 이상 수준으로 보유하고 있다고 인식하였다. 앞서 살펴본 중요수준과 달리, 현재수준의 경우 ‘4-2) 자신의 가족 이해’, ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’, ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’만 성별에 따라 통계적으로 유의한 수준에서 차이가 있었다. ‘4-2) 자신의 가족 이해’의 현재수준은 남성에 비해 여성이 더 높았으며(t = -2.59, p < .01), ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’(t = 2.40, p < .05)와 ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’(t = 2.15, p < .05)의 현재수준은 여성에 비해 남성이 더 높았다. 그러나 3가지 교육주제 모두 집단 간 차이의 효과크키가 작아, 성별에 따라 연인관계교육 교육주제 현재수준에 큰 차이가 없음을 알 수 있다.

MWDS의 경우, ‘1-1) 청년시기 연애의 의미’, ‘1-2) 연애와 연애상대에 대한 자신의 기대 이해’, ‘3-1) 건강한 연인관계를 위한 헌신/몰입’, ‘5-1) 연애상대의 심리적 특성 이해’, ‘5-3) 연애상대의 대인관계 이해’, ‘7-1) 스킨십의 의미’를 제외하고 모든 교육주제에 대하여 여성의 MWDS가 남성보다 통계적으로 유의한 수준에서 높았다. 즉, 전반적으로 남성에 비해 여성이 연인관계교육 주제에 대한 요구가 높았다. 남성과 여성의 MWDS 상위 10위 안에 속하는 교육주제는 ‘2-1) 연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정’, ‘4-1) 자신의 심리적 특성 이해’, ‘4-3) 자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’, ‘4-4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’, ‘6-2) 효과적인 말하기’, ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’, ‘7-3) 스킨십에 대한 효과적인 의사소통’, ‘9-1) 건강한 이별’, ‘10-1) 폭력적 연인관계의 양상과 징후’, ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’으로 일치했으며, 이는 앞서 전체 청년 집단을 대상으로 도출된 연인관계교육 최우선순위 교육주제와도 일치하였다.

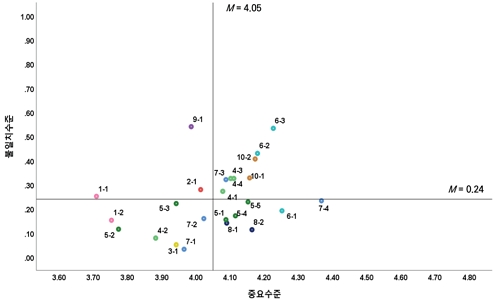

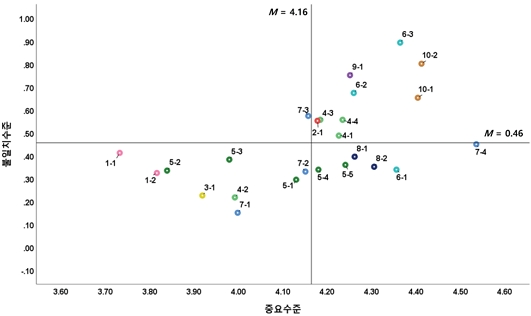

남성과 여성의 The Locus for Focus 모델 결과를 함께 살펴보면 <그림 3>과 <그림 4>와 같다. 여성의 경우, 전반적으로 교육주제가 우측 상단에 포진해있어 남성에 비해 불일치수준과 중요수준이 모두 높은 것을 확인할 수 있다. 앞서 독립 t-검정 결과 대부분의 교육주제에서 남성에 비해 여성의 중요수준이 높고, Borich 요구도 분석 모델 결과 대부분의 교육주제에서 남성에 비해 여성의 MWDS가 높은 것과 맥을 같이 하는 것을 볼 수 있다.

다음으로 연인 유무에 따라 교육주제 요구의 우선순위에 차이가 있는지 분석한 결과는 <표 7>과 같다. 중요수준의 평균은 연인이 있는 집단 4.20점, 연인이 없는 집단 4.16점으로 두 집단 모두 전반적으로 모든 교육주제에서 목표하는 역량이 연애에서 중요하다고 인식하였다. 그러나 ‘4-2) 자신의 가족 이해’(t = 2.52, p < .05)를 제외하고 연인 유무에 따라 교육주제는 통계적으로 유의한 수준에서 차이가 없었다. ‘4-2) 자신의 가족 이해’ 또한 효과크기 .168로 그 차이가 매우 작은 것을 볼 수 있다.

현재수준의 경우 평균은 연인이 있는 집단 3.94점, 연인이 없는 집단 3.71점으로 두 집단 모두 모든 교육주제에서 목표하는 역량을 중간 이상 수준으로 보유하고 있다고 인식하였다. 앞서 살펴본 중요수준과 달리 현재수준의 경우 ‘6-1) 효과적인 듣기’와 ‘9-1) 건강한 이별’을 제외하고 모든 교육주제에 대하여 연인이 있는 집단의 현재수준이 통계적으로 유의한 수준에서 높게 나타났다.

MWDS의 경우 ‘4-2) 자신의 가족 이해’, ‘6-1) 효과적인 듣기’, ‘9-1) 건강한 이별’ 3개의 교육주제를 제외하고 모든 교육주제에 대하여 연인이 없는 집단의 MWDS가 연인이 있는 집단의 MWDS에 비해 통게적으로 유의한 수준에서 높게 나타났다. 즉, 전반적으로 연인이 있는 집단에 비해 없는 집단이 연인관계교육 주제에 대한 요구가 높았다. 연인이 있는 집단과 연인이 없는 집단의 MWDS 상위 10위 안에 속하는 교육주제는 ‘2-1) 연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정’, ‘4-1) 자신의 심리적 특성 이해’, ‘4-3) 자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’, ‘4-4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’, ‘6-2) 효과적인 말하기’, ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’, ‘7-3) 스킨십에 대한 효과적인 의사소통’, ‘9-1) 건강한 이별’, ‘10-1) 폭력적 연인관계의 양상과 징후’, ‘10-2) 폭력적 연인관계 대처 방법’으로 일치했으며, 이는 앞서 전체 청년 집단을 대상으로 도출된 연인관계교육 최우선순위 교육주제와도 일치하였다.

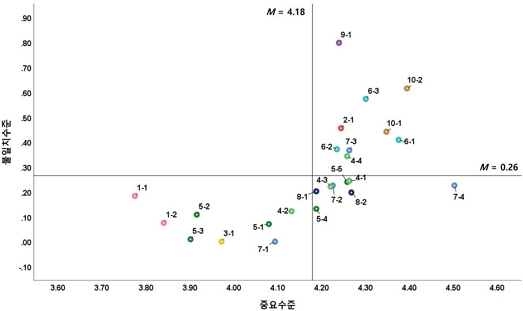

연인이 있는 집단과 없는 집단의 The Locus for Focus 모델 결과를 함께 살펴보면 <그림 5>와 <그림 6>과 같다. 연인이 없는 집단의 경우, 전반적으로 교육주제가 상단에 포진해있어 연인이 있는 집단에 비해 불일치수준이 높은 것을 확인할 수 있다. 앞서 독립 t-검정 결과 대부분의 교육주제에서 연인이 있는 집단에 비해 연인이 없는 집단의 MWDS가 높은 것과 맥을 같이 하는 것을 볼 수 있다.

다음으로 연애 중인 청년 425명만을 대상으로 연애 지속기간에 따라 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지 분석한 결과는 <표 8>과 같다. 중요수준 평균은 연애 지속기간 장기 집단 4.18점, 중단기 집단 4.22점으로 두 집단 모두 전반적으로 모든 교육주제에서 목표하는 역량이 연애에서 중요하다고 인식하였다. 그러나 ‘5-4) 연애상대가 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’(t = -2.29, p < .05)와 ‘6-3) 효과적인 갈등 대처’(t = -1.97, p < .05)를 제외하고 연애 지속기간에 따라 중요수준은 통계적으로 유의한 수준에서 차이가 없었다. 유의한 차이를 보인 두 교육주제의 효과크기는 .222, .191로 차이가 매우 작은 것을 볼 수 있다.

현재수준의 평균은 연애 지속기간 장기 집단 3.92점, 중단기 집단 3.96점으로 두 집단 모두 모든 교육주제에서 목표하는 역량을 중간 이상 수준으로 보유하고 있다고 인식하였다. 중요수준과 유사하게 현재수준 또한 ‘6-1) 효과적인 듣기’(t = -2.75, p < .01), ‘8-1) 평등한 연인관계의 의미’(t = -1.97, p < .01), ‘8-2) 평등한 연인관계 실천’(t = -1.97, p < .01) 3개의 교육주제를 제외하고 모든 교육주제에 대하여 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

MWDS의 분석 결과, ‘6-1) 효과적인 듣기’ 교육주제를 제외하고 모든 교육주제에 대하여 연애 지속기간에 따른 MWDS의 유의한 차이는 없었다. 즉, 연애 지속기간에 따라 대부분의 연인관계교육 주제 요구에는 차이가 없었다.

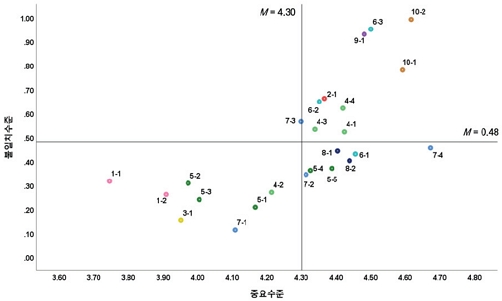

연애 지속기간 장기 집단과 중단기 집단의 The Locus for Focus 모델 결과를 함께 살펴보면 <그림 7>과 <그림 8>과 같다. 두 집단의 교육주제 포진 양상이 비슷한 것을 볼 수 있다. 앞서 독립 t-검정 결과 대부분의 교육주제에서 두 집단 간 중요수준과 MWDS의 차이가 없는 것과 맥을 같이 하는 결과이다.

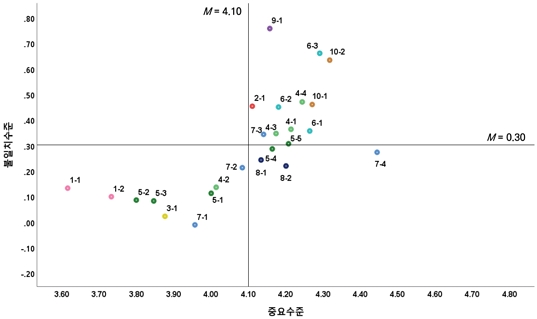

연애 중인 청년 425명만을 대상으로 연인관계만족도에 따른 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지를 분석한 결과는 <표 9>와 같다. 먼저 중요수준의 경우, 연인관계만족도 상위 잡단의 중요수준 평균은 4.44점, 중하위 집단은 4.10점으로 두 집단 모두 전반적으로 모든 교육주제에서 목표하는 역량이 연애에서 중요하다고 인식하였다. 특히, 청년 전체 집단의 중요수준 평균이 4.18점인 것을 고려했을 때 연인관계만족도 상위 집단의 중요수준 평균이 매우 높다는 것을 알 수 있다. 모든 교육주제에 대하여 중하위 집단에 비해 상위 집단의 중요수준이 통계적으로 유의하게 높았다. 즉, 연인관계만족도가 높은 집단은 상대적으로 낮은 집단보다 연인관계교육 교육주제에서 목표하는 모든 역량을 더욱 중요하게 인식하였다. 특히 ‘5-1) 연애상대의 심리적 특성 이해’(d = .593), ‘5-2) 연애상대의 가족 이해’(d = .512), ‘5-3) 연애상대의 대인관계 이해’(d = .539), ‘7-1) 스킨십의 의미’(d = .585), ‘7-2) 스킨십에 대한 자신의 가치관 이해’(d = .501), ‘8-1) 평등한 연인관계의 의미’(d = .504)는 중간 효과크기로 다른 교육주제에 비해 상위 집단과 중하위 집단의 중요수준 차이가 크게 나타났다.

현재수준의 경우, 연인관계만족도 상위 집단의 현재수준 전체 평균은 4.27점, 중하위 집단은 3.80점으로 상위 집단은 연인관계교육 교육주제에서 목표하는 역량을 높은 수준으로 보유하고 있다고 인식하고 있었으며, 중하위 집단은 중간 이상 수준으로 보유하고 있다고 인식하고 있었다. 앞서 살펴본 중요수준과 마찬가지로, 모든 교육주제에 대하여 중하위 집단에 비해 상위 집단의 현재수준이 통계적으로 유의하게 높았다. 특히 ‘5-1) 연애상대의 심리적 특성 이해’(d = .892)와 ‘8-1) 평등한 연인관계의 의미’(d = .806)는 큰 효과크기로 다른 교육주제에 비해 상위 집단과 중하위 집단의 현재수준 차이가 크게 나타났다.

MWDS의 분석 결과, ‘4-4) 자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’(t = 2.45, p < .05), ‘5-1) 연애상대의 심리적 특성 이해’(t = 2.09, p < .05), ‘5-4) 연애상대가 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’(t = 3.53, p < .001), ‘5-5) 연애상대의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’(t = 2.34, p < .05), ‘6-1) 효과적인 듣기’(t = 2.34, p < .05), ‘8-2) 평등한 연인관계 실천’(t = 1.98, p < .05) 6개의 교육주제를 제외하고 모든 교육주제에 대하여 상위 집단과 중하위 집단의 MWDS는 유의한 차이가 없었다. 즉, 전반적으로 연인관계만족도에 따른 교육주제에 대한 요구는 차이가 없었다. 상위 집단과 중하위 집단의 MWDS 상위 10위 안에 속하는 교육주제는 중하위 집단의 ‘6-1) 효과적인 듣기’를 제외하고 앞서 전체 청년 집단을 대상으로 도출된 연인관계교육 최우선순위 교육주제와 일치하였다.

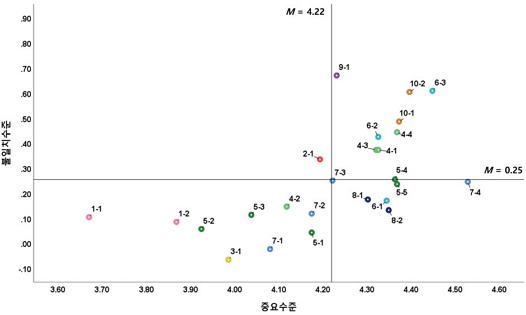

연인관계만족도 상위 집단과 중하위 집단의 The Locus for Focus 모델 결과를 함께 살펴보면 <그림 9>와 <그림 10>과 같다. 상위 집단의 경우, 전반적으로 교육주제가 우측에 포진해있어 중하위 집단에 비해 중요수준이 높은 것을 확인할 수 있다. 앞서 독립 t-검정 결과 모든 교육주제에서 중하위 집단에 비해 상위 집단의 중요수준이 높고, Borich 요구도 분석 모델 결과 대부분의 교육주제에서 연인관계만족도에 따른 MWDS의 차이가 없던 것과 맥을 같이 하는 것을 볼 수 있다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구에서는 한국 청년 개인을 위한 연인관계교육 주제를 도출하고, 중요수준 및 현재수준을 고려한 한국 청년의 교육주제 요구의 우선순위를 파악하였다. 이때, 성별, 연인 유무, 연애 지속기간, 연인관계만족도 수준에 따라 교육주제 요구와 요구의 우선순위에 차이가 있는지도 살펴보았다. 이를 위해 국내외 대표적인 연인관계교육 프로그램과 청년의 연애 및 연인관계를 다룬 선행연구를 고찰하여 교육주제를 도출하였으며, 결혼경험과 자녀가 없는 청년을 대상으로, 앞서 도출한 주제에 대한 중요수준 및 현재수준 자료를 수집하였다. 수집한 903명의 응답을 대응 t-검정, Borich 요구도 분석 모델, The Locus for Focus 모델, 독립 t-검정을 통해 분석하였다. 본 연구에서 나타난 주요 결과를 토대로 결론을 내리고 논의하면 다음과 같다.

첫째, 총 10개의 교육범주 아래 25개의 교육주제를 도출하였다. 본 연구에서 정리한 교육범주 및 교육주제는 ‘자기이해’, ‘이별’, ‘폭력적 연인관계’와 같이 기존에 결혼을 염두에 둔 교육이나 커플 단위 교육에서 다루지 않는 내용을 포함함으로써 청년시기에 적합한 개인 단위 연인관계교육의 내용을 개념화했다는 데 의의가 있다. 서로를 이해하고 관계를 안정적으로 지속하는 것에 초점을 둔 커플 단위 교육과 달리, 개인 단위 청년 연인관계교육은 자신에 대한 이해를 기반으로 사랑과 연애에 대해 성찰함으로써 안전하고 건강한 관계를 형성하고, 건강하지 않은 관계는 종결하는 것에 중점을 두는 것이 중요할 것이다.

둘째, Borich 요구도 분석 모델과 The Locus for Focus 모델을 종합적으로 고려했을 때, ‘연인관계 형성, 발전, 유지를 위한 현명한 의사결정’, ‘자신의 심리적 특성 이해’, ‘자신이 사랑을 표현하고 느끼는 방식 이해’, ‘자신의 의사소통 및 대인갈등 대처 스타일 이해’, ‘효과적인 말하기’, ‘효과적인 갈등 대처’, ‘스킨십에 대한 효과적인 의사소통’, ‘건강한 이별’, ‘폭력적 연인관계의 양상과 징후’, ‘폭력적 연인관계 대처 방법’과 같이 10개의 교육주제가 최우선순위 교육주제로 도출되었다. 교육범주로는 ‘현명한 의사결정’, ‘자기이해’, ‘의사소통 및 갈등관리’, ‘섹슈얼리티’, ‘이별’, ‘폭력적 연인관계’에 해당한다. 이는 향후 개인 단위 청년 연인관계교육을 개발할 때, 이러한 10개의 교육주제를 가장 우선적으로 포함해야 할 것을 의미한다.

이때 ‘자기이해’, ‘폭력적 연인관계’, ‘이별’, ‘의사소통 및 갈등관리’, ‘현명한 의사결정’ 범주에 속한 교육주제가 10개의 최우선순위 교육주제 안에 포함되었으나, ‘상대이해’ 범주에 해당하는 교육주제는 포함되지 않았다. ‘자기이해’ 교육주제에 대한 요구는 높지만 ‘상대이해’ 교육주제에 대한 요구는 상대적으로 낮게 나타나 예비부부교육 및 커플관계교육 교육주제의 요구를 분석한 선행연구(정민자, 박무성, 2015; 최연선, 이경화, 2022)와는 상반된 결과를 보였다. 20-30대 청년의 커플관계교육 주제의 요구를 분석한 최연선과 이경화(2022)의 연구에서는 ‘성격차이의 이해’가 2순위로 높은 교육주제로 나타났으며, 미혼(비혼)자의 예비부부교육 주제의 요구를 분석한 정민자와 박무성(2015)의 연구에서는 ‘나와 배우자의 성격과 기질 이해’가 3순위로 높은 교육주제로 나타났다. 이는 커플 단위 연인관계교육에서는 현재 연애 중인 커플이 서로의 심리적 특성을 이해함으로써 보다 안정적인 연인관계를 지속해가고자 하는 요구가 높은 반면, 현재 연애 여부와 무관한 개인 단위 연인관계교육에서는 연애를 준비하고 점검하는 과정에서 자신에 대해 성찰하고 이해하고자 하는 요구가 높은 것에 기인할 수 있다. 대학생의 연애 경험을 살펴본 선행연구(이은수, 2020)에서 청년들은 자기 자신에 대한 이해와 정체성 확립이 이뤄지기 이전에 연인관계를 형성하는 경우 연애에서 어려움을 겪는 모습을 보였으며, 타인과 친밀하고 건강한 연인관계를 형성하기 위해 자기 자신을 이해하는 노력을 기울이는 것을 살펴볼 수 있다. 따라서 개인 단위 청년 연인관계교육은 상대방을 이해하는 것도 중요하지만 참여자가 자신의 연애와 연인상대에 대한 가치관, 신념, 태도 등을 다각도로 이해하고 성찰하는 장을 제공하는 것에 초점을 맞출 필요가 있다.

‘이별’과 ‘폭력적 연인관계’, ‘현명한 의사결정’ 범주의 교육주제에 대한 요구가 매우 높게 나타난 결과 또한 주목해볼 필요가 있다. 2017년부터 2022년까지 2020년 소폭 감소한 것을 제외하면 데이트폭력 신고 건수는 꾸준하게 증가하는 추세이며(치안정책연구소, 2022), 특히 가해자와 피해자의 연령별 현황을 살펴보면, 20대와 30대가 차례로 가장 많은 실정이다(경찰청, 2020). 이처럼 폭력적 연인관계, 건강한 이별, 현명한 의사결정에 관한 교육주제 요구의 우선순위가 높게 나타난 것은 최근 통계와 언론 노출을 통해 데이트폭력에 대한 우려는 증가했으나 관련 예방 교육에 대한 경험은 낮은 것에 기인할 수 있다. 고등학생을 대상으로 건강한 커플관계교육 주제의 요구 순위를 분석한 유인영과 박미정(2019a)의 연구에서도 데이트 폭력에 대한 이해가 1위로 나타난 것은 본 연구의 결과를 뒷받침한다. 특히, 이와 같은 교육주제는 커플 단위의 교육이나 이미 커플인 참여자를 대상으로 하는 교육에서는 다루기 어렵다(Stanley et al., 2020). 즉, 기존의 낭만적 관계 교육에서 다룰 수 없는 교육주제에 대한 요구가 매우 높게 나타난 것을 통해, 개인 단위의 연인관계교육이 필요함을 알 수 있다. 커플관계교육은 관계의 안정적인 지속을 목적으로 하지만 연인관계교육은 건강한 관계를 형성하고 건강하지 않은 관계는 예방 및 종결하는 것을 목적으로 하기에 관계 안에서의 폭력과 이별과 같은 교육주제를 다루기에 적절하다.

다음으로 ‘의사소통 및 갈등관리’ 교육주제에 대한 요구가 매우 높게 나타난 것은 예비부부교육 및 커플관계교육 교육주제의 요구를 분석한 선행연구과 유사한 결과이다. 20-30대 청년을 대상으로 커플관계교육 교육주제 요구를 살펴본 최연선과 이경화(2022)와 예비부부교육 주제 요구를 살펴본 장하나와 장진경(2021)에서 갈등해결 방법과 의사소통 방법이 각각 1위와 3위로 나타났으며, 미혼(비혼)자를 대상으로 예비부부교육 교육주제 요구를 살펴본 정민자와 박무성(2015)에서 의사소통과 갈등해결이 차례로 1위, 2위로 나타나, 예비부부교육 및 커플관계교육에서도 ‘의사소통과 갈등관리’의 요구가 매우 높은 것을 알 수 있다. 실제로 의사소통과 갈등관리를 다룬 교육주제는 국내 연구(손정영, 김정옥, 2005; 정현숙, 2004)뿐만 아니라 해외연구 및 프로그램에서도 가장 많이 다뤄진 주제이다(Scott & Huz, 2020). 기존의 커플관계교육에서 주요하게 다뤄온 의사소통 및 갈등관리 주제는 개인 단위 연인관계교육에서도 주요하게 다뤄야 할 필요가 있음을 알 수 있다.

셋째, 청년 전체 집단, 남성 집단, 여성 집단, 연인이 있는 집단, 연인이 없는 집단, 연애 장기간 지속 집단, 연애 중단기간 지속 집단, 연인관계만족도 상위 집단, 연인관계만족도 중하위 집단 모두에서 연인관계교육 주제별 평균 가중 불일치 점수에 따른 요구의 우선순위를 살펴봤을 때 상위 10위 안에 속하는 교육주제는 대부분 앞서 도출된 최우선순위 교육주제와 일치하였다. 즉, 집단 간 상위 우선순위 교육주제에 거의 차이가 없었다. 이를 통해 청년이 다양한 집단으로 구성되어 하위집단마다 연인관계교육 교육주제 요구가 다를 수 있음에도 불구하고, 도출된 10개의 최우선순위 교육주제가 청년 모두에게 요구가 높은 교육주제임을 유추해볼 수 있다.

넷째, 연애 지속기간, 연인관계만족도 수준에 따라 전반적으로 교육주제 요구에 차이가 없었으나, 성별과 연인 유무에 따라서는 차이가 있었다. 즉, 남성보다 여성이, 연인이 있는 집단보다 연인이 없는 집단이 연인관계교육의 전반적인 주제에 대한 요구가 더 높았다. 남성과 여성의 현재수준은 유사했으나 여성의 중요수준이 남성보다 높았다. 이는 여성이 연인관계교육 주제에서 목표하는 각 역량을 중요하게 여기는 정도에 비해 현재 자신이 보유한 수준이 미치지 못한다고 생각하는 경향이 더 크기 때문일 수 있다. 또한 남성과 여성은 건강한 이별, 폭력적 연인관계의 양상과 징후, 폭력적 연인관계 대처 방법 등의 주제에서 성별 차이가 크게 나타났다. 이러한 결과는 실제로 연인관계교육 프로그램을 개발할 때 성인지적 관점을 고려할 필요가 있음을 시사한다. 데이트폭력 등 폭력적 연인관계와 관련된 교육주제를 다룰 때 여성 청년의 요구를 민감하게 다룰 필요가 있으며, 주제에 따라서는 청년 여성과 남성을 분리하여 각각의 요구에 부응하는 프로그램을 개발하는 것도 도움이 될 수 있을 것이다.

한편 연인이 없는 집단이 연인이 있는 집단보다 연인관계교육 주제에 대한 요구가 더욱 높다는 결과는 기존의 커플 단위 낭만적 관계교육이 포괄하지 못하는 연애 중이지 않은 청년들 대상 연인관계교육의 필요성이 크게 드러나는 결과라고 할 수 있다. 더하여 전반적으로 여성과 연인관계만족도 상위 집단이 인식한 교육주제의 중요수준이 남성과 연인관계만족도 중하위 집단에 비해 통계적으로 유의하게 높았다. 가족생활교육은 참여자가 스스로 필요와 중요성을 느껴 자발적으로 참여하는 경우가 많기 때문에(Myers-Walls et al., 2011) 교육주제에 대한 필요성 및 중요성을 높게 인식하는 경우 참여의향이 높을 수 있다. 실제로 박지수 외(2022)에서 예비부부교육 교육주제에 대한 필요성을 높게 인식할수록 참여의향이 높은 것으로 나타났다. 따라서 향후 국내의 개인 단위 청년 연인관계교육을 실시할 때, 청년 중 여성과 연인관계만족도 수준이 높은 청년의 참여의향이 더욱 높을 수 있음을 유추해볼 수 있다. 반면, 교육주제에 관심이 적은 집단이 해당 주제에 대한 지식이나 관심이 부족할 가능성도 높으므로, 실제 프로그램 개발시 남성과 연인관계만족도 중하위 집단이 자발적으로 참여하여 도움을 받을 수 있을 수 있도록 고려할 필요가 있을 것이다.

한편, 본 연구는 연구방법 차원에서의 다음과 같은 한계가 있다. 먼저, 해외 프로그램의 교육주제 및 선행연구의 고찰을 통해 연인관계교육 주제를 체계적으로 도출했으나, 전문가 인터뷰나 델파이 조사 등의 방식까지는 활용하지 못했다. 추후 연구에서는 보다 다양한 방식으로 귀속요구를 살펴볼 필요가 있다. 둘째, 현재수준 측정을 위하여 현재 연애를 하고 있거나 연애 경험이 있는 응답자만을 분석하여 연애 경험이 없는 청년의 연인관계교육 주제의 요구는 살펴보지 못했다는 제한점이 있다. 추후 연구에서는 연애 경험이 없는 응답자의 요구도 분석할 수 있는 연구방법을 사용하여 연애 경험이 없는 청년의 연인관계교육 주제의 요구를 살펴볼 필요가 있을 것이다. 다른 한계로는 설문조사에서 제시한 교육주제가 매우 다양하고 포괄적이어서, 비교적 구체적인 설명을 제시했음에도 응답자 간 해석 차이로 인해 응답 오차가 발생했을 수 있다. 추후 연구에서는 보다 구체적이고 세분화된 교육주제를 바탕으로 요구 조사를 실시할 필요가 있을 것이다.

본 연구의 후속 연구 및 현장에 대한 제언은 다음과 같다. 첫째, 연구 결과 도출된 10개의 최우선순위 교육주제에 대한 요구가 높은 원인을 파악할 필요가 있다. ‘폭력적 연인관계’, ‘건강한 이별’과 같이 연애의 부정적인 양상을 다루는 교육주제에 대한 요구가 높았는데, 이는 청년이 평소 해당 주제에 대한 교육의 기회가 적어서일 수 있고, 실제로 위험하고 건강하지 않은 연인관계에 대해 불안감을 갖고 있어서 이러한 관계에 처하는 것을 사전에 예방하는 교육을 희망했기 때문일 수 있다. 추후 연구에서 청년을 대상으로 인터뷰를 실시하는 등 양적 연구뿐만 아니라 질적 연구를 통해 요구의 이면을 살펴볼 수 있을 것이다. 둘째, 청소년 및 기혼자와의 비교, 다른 국가와의 비교를 통해 본 연구에서 도출된 10개의 최우선순위 교육주제가 한국 미혼(비혼) 청년의 고유한 요구인지 파악해보는 것을 제안한다.

마지막이자 가장 중요한 제언은 본 연구의 결과를 토대로 실제로 청년을 위한 연인관계교육 프로그램을 설계, 실시, 평가하는 것이다. 본 연구에서는 교육주제 측면에서 귀속요구와 인식요구를 모두 파악함으로써 효과적인 프로그램 개발에서 근간이 되는 자료를 확보하였다. 특히 최우선순위 교육주제를 파악함으로써, 선택적인 교육주제를 다룰 수밖에 없는 가족센터 등의 현장에서 연인관계교육의 주제를 선정할 때 본 연구의 결과가 유용한 자료가 될 것이다. 더불어 이러한 교육의 효과성을 검증할 필요가 있다. 연인관계교육의 효과성에 관한 다수의 연구가 이루어진 서구에서처럼 국내에서도 청년 개인 단위 연인관계교육이 어떤 효과가 있으며, 커플 단위 교육의 효과와는 어떤 차이가 있는지 검증할 것을 제안한다.

Acknowledgments

본 연구는 제1저자의 석사학위논문을 축약한 것이며, 2024년 생활과학분야 공동춘계학술대회에서 구두 발표하였음. 본 연구는 아산사회복지재단의 지원을 받아 수집된 자료를 활용하였음.

References

- 고미숙, 전영자(2015). 결혼준비교육 프로그램이 대학생들의 결혼에 대한 인지 변화에 미치는 효과. 인지발달중재학회지, 6(3), 111-128.

- 관악구 가족센터(2022. 10). 성인커플교실 <우리연애 We Are O.K?!> 참여커플 모집 안내. https://gwanak.familynet.or.kr/center/lay1/program/S295T322C449/receipt/view.do?seq=152928, 에서 인출.

- 기쁘다, 성미애, 이재림(2020). 가족생활교육. 서울: 한국방송통신대학교출판문화원.

-

김혜선, 박효진(2020). 대학생의 연애를 통해서 본 친밀한 관계의 경험. 한국사회복지질적연구, 14(1), 133-153.

[https://doi.org/10.22867/kaqsw.2020.14.1.133]

- 광진구 가족센터(2022. 7). [예비부부교실] 우리커플이야기. https://gwangjin.familynet.or.kr/center/lay1/program/S295T322C449/receipt/view.do?seq=145642, 에서 인출.

- 경찰청(2020. 9). 경찰, 데이트폭력 근절을 위한 집중신고기간 운영 결과. https://www.police.go.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1002&q_bbscttSn=20200911095605209, 에서 인출.

- 동작구 가족센터(2022. 8). 1인가구의 안전하고 행복한 연애를 위한 ‘너와나의愛티켓’.https://dchfc.familynet.or.kr/center/lay1/program/S295T322C449/receipt/view.do?seq=148104, 에서 인출.

-

박은솔, 안선회, 조대연(2018). 진로진학상담교사 직무역량 요구분석. 한국교원교육연구, 35(1), 189-206.

[https://doi.org/10.24211/tjkte.2018.35.1.189]

-

박지수, 이지훈, 백예슬, 김서영, 이재림(2022). 예비부부교육 참여의향 및 참여행동 예측요인: Andersen 과 Newman 의 행동모델 적용. 한국가족관계학회지, 27(2), 233-257.

[https://doi.org/10.21321/jfr.27.2.233]

- 손정영, 김정옥(2005). 결혼준비교육 프로그램의 개발 및 효과 검증. 한국가족관계학회지, 10(3), 219-236.

-

신수진, 홍은민, 도지영, 이미지(2023). 임상간호교육자의 교육요구도 우선순위 분석: Borich 요구도와 locus for focus model 활용. 한국간호교육학회지, 29(4), 405-414.

[https://doi.org/10.5977/jkasne.2023.29.4.405]

-

유인영, 박미정(2019a). 백워드 디자인에 기반한 고등학교 '건강한 커플관계' 교육과정(안) 개발. 한국가정과교육학회지, 31(3), 1-21.

[https://doi.org/10.19031/jkheea.2019.09.31.3.1]

-

유인영, 박미정(2019b). ‘건강한 커플관계’ 교육이 고등학생의 관계형성능력과 결혼 가치관에 미치는 영향. 한국가정과교육학회지, 31(4), 129-147.

[https://doi.org/10.19031/jkheea.2019.12.31.4.129]

-

이가은, 김서영(2022). 결혼의향이 높은 미혼남녀의 예비부부교육 요구도 우선순위 분석: Borich 요구도와 The Locus for Focus 모델 활용. 가족정책연구, 2(2), 69-84.

[https://doi.org/10.52946/jfp.2022.2.2.69]

-

이은수(2020). 대학생의 연애 경험에 관한 질적 연구. 인문사회 21, 11(1), 679-691.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.11.1.50]

- 이은주(2017). 대학생의 연애 경험을 통한 사회적 관계 맺기에 관한 연구. 한국가족관계학회 추계학술대회 자료집, 61-70.

- 장하나, 장진경(2021). 서울시 건강가정지원센터 예비부부 교육프로그램 요구도 조사: 서울시에 거주하는 2-30대 남녀를 중심으로. 가정과삶의질학회 춘계학술대회 자료집, 235.

- 정민자, 박무성(2015). 이혼 예방을 위한 예비부부교육 요구도 분석: 가정폭력을 중심으로. 한국공안행정학회보, 24(3), 263-296.

- 정현숙(2004). 결혼전교육프로그램 개발을 위한 기초연구. 한국가정관리학회지,22(1). 91-101.

- 정현숙(2016). 가족생활교육. 서울: 신정.

- 조대연(2009). 설문조사를 통한 요구분석에서 우선순위결정 방안 탐색. 교육문제연구, 35, 165-187.

-

최민정, 정효성, 정용선, 이희영(2021). 코로나바이러스감염증-19 유행 대비 요양병원 감염관리 교육 요구도 우선순위 분석: Borich 요구도와 The Locus for Focus Model 활용. 보건사회연구, 41(1), 8-21.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2021.41.1.8]

-

최연선, 이경화(2022). 20-30 대의 커플관계교육 요구분석. 평생교육·HRD 연구, 18(4), 1-21.

[https://doi.org/10.35637/klehrd.2022.18.4.001]

- 치안정책연구소(2022. 12). 치안전망2023. https://psi.police.ac.kr/police/board/view.do?bbsId=BBSMSTR_000000000156&pageIndex=1&nttId=158871&menuNo=115006000000, 에서 인출.

- Arcus, M. E., Schvaneveldt, J. D., & Moss, J. (1993). Handbook of family life education, Vol. 1: Foundations of family life education. Newbury Park, CA: Sage.

-

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist, 55(5), 469-480.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469]

-

Borich, G. D. (1980). A needs assessment model for conducting follow-up studies. Journal of Teacher Educㄴation, 31(3), 39-42.

[https://doi.org/10.1177/002248718003100310]

-

Bradford, K., Stewart, J. W., Pfister, R., & Higginbotham, B. J. (2016). Avoid falling for a jerk (ette): Effectiveness of the premarital interpersonal choices and knowledge program among emerging adults. Journal of Marital and Family Therapy, 42(4), 630-644.

[https://doi.org/10.1111/jmft.12174]

-

Clyde, T. L., Hawkins, A. J., & Willoughby, B. J. (2020). Revising premarital relationship interventions for the next generation. Journal of Marital and Family Therapy, 46(1), 149-164.

[https://doi.org/10.1111/jmft.12378]

-

Cottle, N. R., Thompson, A. K., Burr, B. K., & Hubler, D. S. (2014). The effectiveness of relationship education in the college classroom. Journal of Couple & Relationship Therapy, 13(4), 267-283.

[https://doi.org/10.1080/15332691.2014.956357]

-

Davila, J., Zhou, J., Norona, J., Bhatia, V., Mize, L., & Lashman, K. (2021). Teaching romantic competence skills to emerging adults: A relationship education workshop. Personal Relationships, 28(2), 251-275.

[https://doi.org/10.1111/pere.12366]

- Duncan, S. F., & Goddard, H. W. (2016). Family life education: Principles and practices for effective outreach. Thousand Oaks, CA: Sage.

-

Funk, J. L., & Rogge, R. D. (2007). Testing the ruler with item response theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology, 21(4), 572-583.

[https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.572]

- Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Rhoades, G. K. (2011). Relationship education in emerging adulthood: Problems and prospects. In F. D. Fincham, & M. Cui (Eds.), Romantic relationships in emerging adulthood (pp. 293–316). New York: Cambridge University Press.

-

Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2008). Does marriage and relationship education work? A meta-analytic study. Journal of Consulting and Clinical Psychology,76(5), 723-734.

[https://doi.org/10.1037/a0012584]

-

Hawkins, A. J. (2018). Shifting the relationship education field to prioritize youth relationship education. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(3), 165-180.

[https://doi.org/10.1080/15332691.2017.1341355]

-

Huntington, C., Owen, J., Stanley, S., Knopp, K., & Rhoades, G. (2022). Impact and implementation findings from a cluster randomized trial of a youth relationship education curriculum. Family Process, 61(3), 1062-1079.

[https://doi.org/10.1111/famp.12734]

- Kamper, C. (1996). Connections: Relationships and marriage. Berkeley, CA: Dibble Fund for Marriage Education.

-

Lebow, J. L., Chambers, A. L., Christensen, A., & Johnson, S. M. (2012). Research on the treatment of couple distress. Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), 145-168.

[https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2011.00249.x]

-

Markman, H. J., Hawkins, A. J., Stanley, S. M., Halford, W. K., & Rhoades, G. (2022). Helping couples achieve relationship success: A decade of progress in couple relationship education research and practice, 2010–2019. Journal of Marital and Family Therapy, 48(1), 251-282.

[https://doi.org/10.1111/jmft.12565]

-

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28(1), 1-14.

[https://doi.org/10.1037/h0034092]

-

McElwain, A., McGill, J., & Savasuk-Luxton, R. (2017). Youth relationship education: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 82, 499-507.

[https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.09.036]

- Mink, O. G., Shultz, J. M., & Mink, B. P. (1991). Developing and managing open organizations: A model and method for maximizing organizational potential. Austin: Somerset Consulting Group.

-

Myers-Walls, J. A., Ballard, S. M., Darling, C. A., & Myers Bowman, K. S. (2011). Reconceptualizing the domain and boundaries of family life education. Family Relations, 60(4), 357-372.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2011.00659.x]

-

Narine, L., & Harder, A. (2021). Comparing the Borich model with the Ranked Discrepancy Model for competency assessment: A novel approach. Advancements in Agricultural Development, 2(3), 96-111.

[https://doi.org/10.37433/aad.v2i3.169]

- Pearson, M. (2007). Love U2: Relationship smarts plus. Berkeley, CA:. The Dibble Institute for Marriage Education.

- Scott, M. E., & Huz, I. (2020, 6). An overview of healthy marriage and relationship education curricula. Retrieved from https://mastresearchcenter.org/mast-center-research/an-overview-of-healthy-marriage-and-relationship-education-curricula/, .

-

Sharp, E. A., & Ganong, L. H. (2000). Raising awareness about marital expectations: Are unrealistic beliefs changed by integrative teaching?. Family Relations, 49(1), 71-76.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2000.00071.x]

-

Simpson, D. M., Leonhardt, N. D., & Hawkins, A. J. (2018). Learning about love: A meta-analytic study of individually-oriented relationship education programs for adolescents and emerging adults. Journal of Youth and Adolescence, 47(3), 477-489.

[https://doi.org/10.1007/s10964-017-0725-1]

- Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2008). Within our reach instructor manual: Version 2.0. Green wood Village, CO:PREP Educational Products.

-

Stanley, S. M., Carlson, R. G., Rhoades, G. K., Markman, H. J., Ritchie, L. L., & Hawkins, A. J. (2020). Best practices in relationship education focused on intimate relationships. Family Relations, 69(3), 497-519.

[https://doi.org/10.1111/fare.12419]

- The Dibble Institute. (2023. 12) Love Notes 4.0. Retrieved from https://dibbleinstitute.org/our-programs/love-notes-4-0/, .

- Van Epp, J. C. (2006). How to avoid marrying a jerk: The foolproof way to follow your heart without losing your mind. New York: McGraw-Hill.