베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 유형화 및 예측요인

초록

본 연구는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족을 유형화하고 이에 영향을 미치는 요인을 분석하였다. 베이비붐 세대 남성 348명 여성 346명 총 694명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였으며 수집된 자료는 SPSS 21.0과 Mplus 8.9을 활용하여 남녀를 각각 분석하였다. 그 결과 베이비붐 세대 남녀 모두 결혼만족은 3가지 유형으로 도출되었다. ‘만족형’으로 명명된 베이비붐 세대 남성은 41.6%, 여성은 35.7%, ‘무난형’을 명명된 남성은 50.9%, 여성은 46.2%, ‘불만족형’으로 명명된 남성은 7.5%, 여성은 18.1%로 나타났다. 베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형에 대한 예측요인은 주관적 경제적 지위, 신경증, 친화성, 개방성, 배우자 건강, 결혼대안수준, 자녀결혼여부, 성인자녀와의 관계로 나타났으며 베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에 대한 예측요인은 신경증, 가구형태, 결혼대안수준, 성인자녀와의 관계로 나타났다. 본 연구는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 영역을 다각적이고 구체적으로 접근하여 유형화하고 집단별 특징을 실증적으로 탐색하였으며 베이비붐 세대의 결혼만족 향상을 위한 다양한 교육과 사회적 지원이 필요함을 제안하였다.

Abstract

This study classified the marital satisfaction of baby boomer men and women and analyzed the factors influencing it. An online survey was conducted with 694 participants, including 348 men and 346 women from the baby boomer generation. The collected data were analyzed separately for men and women using SPSS 21.0 and Mplus 8.9. As a result, three types of marital satisfaction were identified for both baby boomer men and women. Among baby boomer men, 41.6% were classified as 'satisfied type', 50.9% as 'moderate type', and 7.5% as 'dissatisfied type'. For baby boomer women, 35.7% were classified as 'satisfied type', 46.2% as 'moderate type', and 18.1% as 'dissatisfied type'.

Predictors of marital satisfaction types for baby boomer men included subjective economic status, neuroticism, agreeableness, openness, spouse's health, level of alternatives to marriage, marital status of children, and relationship with adult children. For baby boomer women, predictors included neuroticism, household type, level of alternatives to marriage, and relationship with adult children.

This study approached the area of marital satisfaction among baby boomer men and women in a multifaceted and specific manner, classified the types, and empirically explored the characteristics of each group. It suggested that various educational and social supports are needed to improve the marital satisfaction of the baby boomer generation.

Keywords:

Babyboomer, Marital satisfaction types, Latent profile analysis키워드:

베이비붐 세대, 결혼만족 유형, 잠재프로파일분석I. 서론

우리나라의 65세 이상 고령인구 비율은 15.7%로 빠르게 증가하고 있으며 2025년에는 전체 인구의 20% 이상을 차지할 것이다(통계청, 2021). 이러한 고령인구의 빠른 증가 원인 중 하나는 최근 노년기로 진입을 시작한 베이비붐 세대이다. 우리나라 1차 베이비붐 세대는 일반적으로 1955년에서 1963년에 출생자로(통계청, 2016) 1955년생 베이비붐 세대 약 71만 명이 2020년에 노년기로 진입하게 되면서 미래 한국사회의 초고령화에 중추적인 역할을 할 것으로 예상된다(김지훈, 강욱모, 2021).

일반적으로 베이비붐 세대는 그 크기와 함께 기존 세대와는 다른 정치·경제·사회문화 경험을 해온 세대로 주목받고 있다. 이전 세대에 비해 도시지역에 거주하며 교육 및 소득수준이 높고 사회활동 참여도 높은 편이다. 이들은 어린 시절에는 저개발 전통사회에서 성장하였으나 청·장년기를 거치면서 선진경제 민주사회로의 변화를 경험한 세대이다. 가족관계 측면에서 보면 유년 시절에는 확대가족을 경험하였으나 결혼 후에는 핵가족 중심으로 변화하였으며 자녀 수가 적고 노후에 자녀로부터의 부양을 기대하지 않는 특징이 있다(정경희, 2012). 또한 평균수명 연장으로 생애주기가 길어짐에 따라 부부 및 세대관계 기간이 과거보다 증가하면서(Jean Turner et al., 2006)베이비붐 세대는 이전 세대와는 다른 노년기 가족관계를 경험하고 있다.

베이비붐 세대의 부부관계 연구가 중요한 이유는 자녀에 대한 의존도가 이전 세대보다 낮고(박근수, 김태일, 2016; 정경희, 2012) 평균수명 연장으로 부부만이 생활하는 기간이 길어졌기 때문이다. 현재 대부분의 베이비붐 세대는 자녀의 독립 및 결혼으로 새로운 지위와 역할을 부여받고 은퇴를 경험하면서 가정 내 역할도 변하게 된다. 또한 삶의 패턴이 변하게 되는 전기 노년기의 역할변화와 지원교환 등의 전환기적 특성은 후기 노년기에도 영향을 미치므로(남석인 외, 2018) 최근 노년기로 진입을 시작한 베이비붐 세대의 부부관계에 대한 관심과 개입이 요구된다.

베이비붐 세대의 부부관계의 맥락도 기존세대와는 다른 양상으로 보인다. 이혼 부부의 평균 혼인 지속기간은 17.3년으로 10년 전보다 4.1년이 증가하였으며 혼인 지속기간 30년 이상 부부의 이혼은 10년 전보다 2.2배, 전년 대비 7.5% 증가하였다(통계청, 2022). 이러한 이혼의 추이는 60세 이상, 혼인 지속기간 20∼30년 이상 노년 부부의 이혼이 증가하고 있음을 보여준다. 이혼이 증가하는 시기에는 결혼의 유지 또는 해체를 파악하는 것이 중요하며(Lewis & Spanier, 1979) 학자들은 결혼을 지속하거나 별거 또는 이혼의 원인을 밝히는 데 큰 노력을 기울여 왔다(김선영, 김영희, 2005). 이혼 관련 연구에서는 이혼을 예측할 수 있는 요인으로 애정(표현), 성격, 행동, 결혼만족, 문제해결방식 등 다차원적인 측면을 나타내고 있는데(이명신, 2006; Huston et al., 2001; Rogge et al., 2006) 이 중 결혼만족은 이혼에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 보고 있다(이경성, 2001; Tavakol et al., 2017).

결혼만족은 개인의 주관적인 신념이나 생각으로 결혼생활을 평가하는 것이다(정현숙, 2019; Abreu-Afonso et al., 2022; Li & Fung, 2011; Tavakol et al., 2017). 대부분의 결혼만족 연구는 결혼생활에 대한 만족 또는 불만족에 대한 연속선상의 질문 또는 하위척도를 통해 전반적인 결혼만족을 측정하였다. 그러나 결혼한 부부의 형태는 별거, 동거, 쇼윈도 부부, 졸혼 등 다양하게 나타날 수 있으므로(김정석, 김미선, 2020) 전반적인 결혼만족을 측정하는 것만으로는 다양한 부부형태와 관련있는 결혼생활의 측면을 파악하기 어렵다. 즉 장기결혼을 유지한 부부는 결혼이라는 형태는 유지하지만, 어떤 측면에서 결혼생활을 만족하는지 그리고 각 영역에 대한 만족도는 어느 정도인지는 개인마다 다르게 나타날 수 있다. 따라서 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족을 응답 패턴에 따라 유형화하여 베이비붐 세대의 결혼만족을 구체화하고 다각적으로 접근할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족을 유형화하는 시도를 하고자 한다.

유형화 연구는 사회현상을 분류하여 설명하기 위한 체계를 구성하는 것으로(Noller & Fitzpatrick, 1988) 기존의 부부 유형화는 부부관계의 다양한 측면 중 일부분만을 변수로 구성하여 유형화하였다(Givertz et al., 2009). 예를 들어 결혼의 질과 결혼 안정성에 대한 유형(Lewis & Spanier, 1979), 이데올로기, 자율성, 갈등에 대한 유형(Noller & Fitzpatrick, 1988), 갈등해결 방식과 특정한 애착에 대한 유형(Gottman, 1993) 등이 있다. 이러한 유형화 연구는 부부관계의 부분적인 측면을 강조하고 있어 부부관계를 다양하고 포괄적으로 설명하기에는 한계가 있다(Lavee & Olson, 1993). 또한 국내연구에서 노년기 부부관계를 설명하는 변인으로 친밀감, 의사소통, 갈등, 여가생활 등 다양하게 접근하고 있으므로(김영희, 정면숙, 2018) 노년기에 진입을 시작한 베이비붐 세대의 결혼만족을 유형화하기 위해서는 전반적이고 포괄적인 관점에서 접근하는 것이 필요하다.

다양한 변수와 방법을 이용한 결혼 유형(typology of marriages)은 연구되었으나 유형에 따른 예측요인을 파악할 수 없다면 ‘우아하지만, 쓸모없는 연습(elegant but useless exercise)’이다(Fitzpatrick, 1983: Givertz et al., 2009에서 재인용). 이는 결혼만족 유형에 영향을 미치는 관련 요인을 살펴보는 것이 중요하다는 것을 의미한다. 특히 베이비붐 세대는 성별에 따른 상이한 성장배경으로 인한 개인의 인구사회학적 특성, 성역할, 결혼생활에 대한 기대의 차이로 결혼생활의 경험이 다를 수 있다. 베이비붐 세대는 유년 시절에는 남성 중심의 전통적인 가치관에 기반한 가정생활을 경험한 반면 청·장년 시절에는 핵가족의 증가와 애정 기반의 부부관계를 경험한 세대이다. 특히 베이비붐 세대 여성은 적극적인 경제활동으로 성평등 의식을 갖게 되었지만 여전히 남성 중심의 사회문화를 경험했기 때문에 결혼만족은 베이비붐 세대의 남녀의 차이로 연결될 수 있다(이선형 외, 2014). 따라서 베이비붐 세대의 결혼만족 유형화와 관련요인을 살펴봄에 있어 남녀를 구분하여 분석할 필요가 있다.

결혼만족을 설명하는 이론으로 가족학적 시각에 의한 가족과정 모델(정현숙, 유계숙, 2001)이 있다. 가족과정 모델에서 가족과정의 결과(결혼만족)는 가족관계의 틀(성, 세대, 가족생활주기)을 기초로 가족과정(상호관계)을 통해 나타난다. 이러한 접근법은 체계적인 관점과 가족생태학적 접근을 기초하여 설명하고 있어 본 연구에서는 가족생태학적 관점과 사회교환이론을 활용하여 결혼만족에 영향을 미치는 예측요인을 접근하고자 한다.

결혼만족에 영향을 미치는 예측요인을 고찰해보면 결혼기간이 길고 초혼일 경우, 교육수준과 소득이 높을수록 결혼만족이 높은 집단에 포함되었다(Lavee & Olson, 1993). 성격은 매력을 나타낼 수 있는 교환적 자원으로, 자신뿐만 아니라 배우자에 대한 만족감에 영향을 미치며(Barelds, 2005) 베이비붐 세대를 대상으로 한 연구에서도 신경증이 높을수록 결혼만족이 낮게 나타났다(손정연, 한경혜, 2014). 또한 노년기 부부의 성역할 태도가 평등할수록 결혼만족이 높게 나타났으며 결혼생활에서의 대안 비교수준(결혼대안수준)은 현재 관계나 상황에 대한 결과와 대안에 대한 결과를 비교하여 평가하는 기준이므로(Nye, 1979: 서해정 2008에서 재인용) 결혼만족과 밀접한 관련이 있다(김효민, 2010; 서해정 2008). 또한 성인자녀와의 관계가 긍정적일수록 부부의 결혼만족이 높게 나타났다(성준모, 김혜경, 2019; 이은진, 남석인, 2021).

종합하면, 본 연구는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족을 응답 패턴에 따라 유형화하고 각 유형에 대한 예측요인을 밝혀내고자 한다. 이러한 연구 결과는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족을 파악할 수 있는 실증적 자료가 될 것이며 노년기 부부 및 가족의 교육과 상담을 위한 기초자료로 활용될 수 있다. 이러한 목적을 달성하기 위해 설정된 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

- 연구문제 1. 베이비붐 세대 남·녀의 결혼만족 유형은 어떠한가?

- 연구문제 2. 베이비붐 세대 남·녀의 결혼만족 유형에 대한 예측요인은 무엇인가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 베이비붐 세대

우리나라의 연령별 인구현황을 살펴보면 2024년 6월 시점에서 62~70세 인구(베이비붐 세대)는 전체 인구(51,271,480명)의 약 13% (6,642,823명)를 차지하고 있다(행정안전부, 2024). 이러한 베이비붐 세대의 개념은 출생률과 해당 시기에 따라 학자마다 다르게 정의하고 있으나(차성란, 2012) 일반적으로 한국전쟁 이후에 출생한 1955년에서 가족계획이 본격적으로 실시되기 전인 1963년 사이에 태어난 세대로 정의하고 있다(통계청, 2016). 베이비붐 세대는 급변하는 한국사회의 정치, 경제, 문화의 중심에서 중추적인 역할을 하였으며 다른 세대와는 차별화된 고유한 특징을 지니고 있다. 베이비붐 세대는 출산율 급등으로 인해 학급당 학생 수가 70명이 넘는 ‘콩나물 교실’에서 교육받았으며(김지경, 2010) 고등교육을 받은 최초의 세대이다. 베이비붐 세대는 중학교 무시험 진학제도(1966년)와 고교평준화(1974년)의 혜택을 보면서 전 세대보다 교육의 기회가 많았으나 대학 진학률은 30%를 넘지 못했다(방하남, 2011). 따라서 대학 졸업이 주는 상대적 프리미엄은 사회경제적 지위가 높은 직업으로 연결되었다.

경제적인 특징을 살펴보면 베이비붐 세대가 학교 교육을 마치고 사회에 진출한 1980년대부터 한국은 수출산업의 호조기, 제24회 서울 88올림픽 개최, 건설경기 호황을 통해 경제적으로 확대되었고 이는 베이비붐 세대에게 사회적 자원과 일자리 기회를 제공하였다(방하남, 2011). 또한 이즈음 부동산 시장에서는 아파트 붐이 일어나 아파트의 보급량이 많아지고 부동산으로 부를 축적할 수 있는 기회가 많았다(김용선, 2013). 이들은 ‘부지런히 일하는 생산자’로 살면서 증가한 소득으로 대량소비를 하는 풍요를 경험하였다(차성란, 2012). 그러나 베이비붐 세대는 30대 후반에서 40대 초반에 외환위기(IMF, 1997년)와 글로벌 금융위기(2008년)를 겪으면서 구조정리 및 정리해고의 최대 피해자가 되었다. 즉 성인기 초반에는 폭넓은 기회와 선택으로 많은 일자리를 가질 수 있었지만, 중반 이후에는 비자발적 실직을 경험하였다(방하남, 2011).

정치적인 특징을 살펴보면 베이비붐 세대는 유년 시절에 4·19혁명과 5·16 군사 쿠데타 등의 사건으로 혼란스러운 정치체계를 경험하였다. 특히 어린 시절에서 대학교 때까지 대통령이 같은 시기를 보낸 베이비붐 세대는 박정희 독재체계하에서 권위주의 교육과 새마을 운동을 경험한 세대이다(김혜경, 마경희, 2015). 그러나 5·18 광주 민주화 운동(1980년대)과 6·10 민주항쟁(1987년) 등을 통해 정치적 변화를 경험하면서 민주화에 이바지한 세대이기도 하다(송양민, 2010; 차성란, 2012). 전쟁을 경험하면서 생존을 위협받았던 이전의 해방둥이 세대와 달리 경제 발전의 영향으로 의식주 걱정이 적었던 베이비붐 세대는 민주주의에 대한 열망이 더 컸다(차성란, 2012).

베이비붐 세대 가족 특징을 살펴보면 우선 핵가족 형태의 보편화와 다세대 공존을 들 수 있다(정경희, 2012). 베이비붐 세대의 형제자매 수는 약 5.1명이지만 평균 자녀의 수는 1.9명으로 원가족보다 형성가족의 규모가 작아졌고 부모 세대와 손자녀 세대가 함께 생존하는 다세대 가족이 증가하였다(박시내, 심규호, 2010; 정경희 외, 2010). 핵가족의 보편화로 인한 가족생활주기의 변화는 배우자와의 관계를 더욱 중요하게 하였다. 베이비붐 세대의 경우 빈둥지 기간이 19.4년으로 이전 세대의 1.4년에 비하여 급속히 늘어났으므로(한경혜, 2011: 정경희, 2014에서 재인용) 배우자는 개인의 삶에서 의미 있는 존재가 되었을 것이다.

베이비붐 세대는 부모에 대한 효와 부양을, 자녀에 대한 책임과 의무를 동시에 지닌 세대 특징을 가지고 있다(김성령, 2011). 특히 여성의 경우 자녀를 적게 출산하는 대신 자녀에 대한 책임감을 크게 느끼며 어머니라는 역할을 통해 정체성을 찾기 때문에 자녀 양육을 중요하게 생각하고(신경교, 2020) 자녀가 결혼할 때까지 지원해야 한다고 생각한다(정경희 외, 2010). 그러나 자녀에 대한 의존성은 낮아 부모는 부양하지만, 자녀로부터의 부양은 기대하지 않는 일방적인 부양을 제공하는 경향이 있다(박근수, 김태일, 2016).

베이비붐 세대는 성역할에서도 전통적 가치관과 현대적 가치관을 모두 경험한 세대이다(차성란, 2012). 부계 중심의 가족관계와 전통적인 성역할 분담체계에서 성장하였지만 청·장년기를 거치면서 평등적이고 양계적인 변화를 경험하였다(김은경, 2013). 또한 유년 시절에는 개인보다 가족과 가문의 이익이 중요하다는 전통적인 가치관을 습득하였지만 도시화와 산업화를 통해 개인 중심주의 가치관을 경험하였다(차성란, 2012). 특히 베이비붐 세대 여성은 이전 세대보다 학력이 높아지고, 20세기 후반에 성역할의 변화로 사회진출이 확대되면서(장유미 외, 2015; 한경혜, 손정연, 2012) 자아실현이나 자기 계발에 대한 욕구가 구체화되고 성평등 의식을 갖게 되는 첫 번째 세대이다(정경희 외, 2010). 그러나 여성들의 전문직 및 사무직 종사자 비율은 낮았으며 일과 가정의 이중 노동으로 불평등한 성역할을 수행하였다(김은경, 2013).

마지막으로 베이비붐 세대는 도구적 가족주의의 성격을 가지고 있다(김혜경, 마경희, 2015). 일반적으로 베이비붐 세대는 소자녀를 출산하여 자녀교육에 집중 투자하는 자녀 중심의 가족관계를 형성하였다. 또한 경제소득활동은 부부가 함께 하였으나 이러한 아내의 소득활동이 부부간의 친밀성을 높여주거나 성역할 분담 등의 변화를 가져오지는 못하였다(김혜경, 마경희, 2015). 즉 자신보다는 가족, 부부 친밀성보다는 자녀의 성공을 더 높은 가치로 생각하였다.

위와 같이 베이비붐 세대는 적극적이고 목적 중심적인 특징을 가졌지만, 정서적, 심리적 정체성을 형성하는 데는 부족한 세대이므로 가족관계의 중요성이 더욱 요구된다(박서영, 2023). 특히 베이비붐 세대는 핵가족의 보편화, 평균수명 연장으로 자녀 독립 후 부부만 지내는 시간이 급격히 증가하면서 부부관계는 이전보다 중요해졌다. 이에 베이비붐 세대의 부부관계를 살펴보는 것은 중요하며 본 연구에서는 부부관계 질을 반영할 수 있는 결혼만족에 주목하고자 한다.

2. 결혼만족

결혼만족 개념은 가족관계에 관한 연구가 시작된 1930년대부터 사용되었으며(권정혜, 채규만, 1999) 결혼관계에서의 다양한 현상을 살펴보기 위한 개념으로 가족학 분야에서 가장 많이 연구된 주제이다(Adams, 1988; Mckenry & Price, 1988; Nye, 1988: 정현숙, 1997에서 재인용). 결혼만족에 대한 정의는 학자마다 다르게 설명하고 있지만 크게 두 가지로 개념화할 수 있다. 우선 결혼만족을 개인의 주관적인 경험으로 개념화하는 것이다. Hawkins(1968)는 현재 결혼생활에서 배우자에 대한 행복(happiness), 만족(satisfaction), 기쁨(pleasure)과 같은 주관적인 감정으로 정의하였으며 Bahr et al.(1983)은 결혼의 전반적인 질에 대한 주관적인 평가라고 정의하였다. 국내 연구에서도 결혼만족은 부부관계에 대한 주관적인 평가 및 태도로 정의하였다(권정혜, 채규만, 1999; 정현숙, 1997).

또 다른 정의는 사회교환이론의 비교수준(CL)과 대안의 비교수준(CLalt)의 개념을 적용한 것이다. Lenthall(1977)은 결혼만족이 결혼의 결과와 개인의 결혼생활에 대한 내적인 기준의 비교라고 정의하였으며 Lewis와 Spanier(1982: Jeong, 1992에서 재인용)는 결혼에서 얻는 보상과 비교수준(CL)간의 상호작용 또는 결혼생활에서의 비용과 비교수준(CL)간의 부정적인 상호작용(minus interaction)이라고 하였다. 국내 연구에서는 개인이 결혼생활에서 가지는 기대와 실제 결혼생활의 결과 간 일치 정도라고 정의하였다(김효민, 2010).

대부분의 국내연구에서는 결혼만족을 개인의 결혼생활에 대한 주관적 경험 및 평가로 개념화하고 있고 결혼생활에서의 비교수준에 따른 일치 정도 또한 주관적 판단에 의해 결정된다. 본 연구에서는 결혼생활에 대한 만족의 높고 낮음을 평가하는 것이 아니라 베이비붐 세대가 장기간 결혼생활을 유지하면서 배우자에게 만족하고 결혼생활에서 중요하다고 생각하는 결혼만족의 영역을 측정하고자 한다. 또한 결혼생활에 대한 평가와 기준은 개인마다 다르므로 본 연구에서의 결혼만족은 개인이 주관적으로 결혼생활의 다양한 측면을 평가하는 것으로(정현숙, 2019; Abreu-Afonso et al., 2022; Li & Fung, 2011) 정의하고자 한다.

일반적으로 성별에 따른 노년기 부부의 결혼만족은 차이가 나타나는 것으로 알려져 있다. 대부분 연구에서 남성의 결혼만족은 여성보다 높은 경향을 보였으며(권오균, 허준수, 2010; 김연수, 2002; 김효민, 2010; 유시순, 2003; 임나현, 2013; Fowers, 1991; Jackson et al., 2014; Qian & Sayer, 2016) 결혼만족 유형 중 ‘전통적 유형’에서 남편이 아내보다 결혼만족이 높게 나타났다(Allen & Olson, 2001). 이는 가부장적인 사회에서 남성보다 여성에게 복종과 인내를 강요하는 문화 때문이며 남성은 여성보다 배우자를 친구로 생각하고 배우자와 지지적인 관계를 교환하고 있다고 지각하기 때문이다(김태현, 전길양, 1997). Bernard에 따르면, 남성은 결혼을 통해 여성보다 정신 건강의 이점을 얻기 때문에 남성의 결혼만족이 높으며(Fowers, 1991) 여성은 결혼 후 가사와 육아노동을 전적으로 부담하고(Jackson et al., 2014) 남편과의 관계에서 정서를 관리하는 불평등한 감정노동을 제공하기 때문에(Loscocco & Walzer, 2013) 여성이 남성보다 결혼만족을 낮게 지각하는 경향이 있다.

이처럼 결혼만족은 지극히 주관적인 경험으로, 개인의 가족생활주기, 역할, 경제적 자원 등에 따라 달라질 수 있으므로 성별에 따른 결혼만족의 차이를 고려해야 한다(박병선, 배성우, 2011). 베이비붐 세대는 유년 시절에는 전통적인 성역할에 기반한 가정생활과 남성 중심의 사회문화를 경험한 반면 청·장년 시절에는 핵가족의 증가와 애정 기반의 부부관계를 경험한 세대이다. 특히 베이비붐 세대 여성의 경우 성장 과정에서 가부장적인 젠더규범을 내면화한 동시에 적극적인 경제활동으로 성평등 의식을 갖게 되는 세대이다(이선형 외, 2014). 이러한 남성 중심의 사회문화 속에서 성평등한 젠더의식은 베이비붐 세대의 남성과 여성의 차이로 연결된다(이선형 외, 2014).

또한 베이비붐 세대 여성은 일반적으로 남성보다 현저히 적은 자원을 가지고 있다. 예를 들어 후기 베이비붐 세대로 갈수록 부부간의 격차는 줄어들긴 하지만 부부간의 연령차 및 교육수준의 차이가 나타났으며(이선형 외, 2014) 베이비붐 세대 여성은 남성보다 서비스직 및 단순노무직 종사자의 비율이 높고 정보화 이용률도 낮게 나타났다(정경희 외, 2010).

이러한 차이는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족과 관련이 있으며 결혼생활에서 배우자 역할에 대한 상이한 기대를 갖게 할 수 있다(문정화, 김미혜, 2015). 뿐만 아니라 결혼생활에 영향을 미치는 사회경제적 요인 및 가족관계에서도 베이비붐 세대의 남성과 여성은 다른 특성을 보이고 있다. 따라서 본 연구에서는 결혼만족 유형과 관련 요인을 살펴봄에 있어 남녀를 구분하고자 한다.

3. 결혼만족 관련 요인

결혼만족과 관련된 연구는 수적으로 우세하나 결혼만족을 설명하는 이론적 틀은 소수의 중범위 이론을 제외하고는 상대적으로 부족한 실정이며(정현숙, 1997; 정현숙, 2001) 특히 결혼만족 유형에 대한 이론적 접근은 매우 드물다. 이에 정현숙과 유계숙(2001)은 결혼만족을 설명하는 이론으로 가족학적 시각에 의한 가족과정 모델을 제시하였다. 가족과정 모델은 가족관계의 틀(성, 세대, 가족생활주기)을 기초로 가족과정(상호관계)을 통해 가족과정의 결과(결혼만족)로 나타난다는 모델이다. 이러한 접근법은 체계적인 관점과 가족생태학적 접근을 기초하여 설명하고 있어 본 연구에서는 가족생태학적 관점과 사회교환이론을 활용하여 결혼만족에 접근하고자 한다.

가족의 생태적 구조는 개인과 가족뿐만 아니라 다양한 환경과 상호영향을 미친다. 가족생태학적 관점에서 개인의 결혼만족은 부부의 내부적인 과정(internal processes)과 부부를 둘러싼 환경의 외부 요인이 상호작용하여 결정된다(Skowroński et al., 2014). 본 연구에서는 결혼만족을 접근하는 데 있어 서로 다른 사회규범 및 문화를 형성한 남녀의 차이(거시체계)를 반영하고자 하며 가족을 둘러싼 환경보다는 가족내의 역동성에 초점을 두고자 한다. 따라서 개인 특성을 나타낼 수 있는 개인의 인구사회학적 특성, 건강, 성격특성, 성역할 태도와 미시체계에서의 가족 요인을 나타낼 수 있는 배우자 특성, 결혼 및 가구 특성, 세대관계 특성을 살펴보고자 한다.

개인요인과 가족요인은 미시적인 관점인 사회교환이론을 적용하여 설명할 수 있다. 사회교환이론은 교환과정을 심리학적 이론에 기반하기 때문에 결혼만족을 설명하는 데 있어 타 이론보다 실증적이다(김효민, 2010; 정현숙, 유계숙, 2001). 즉, 결혼만족은 결혼의 비용과 보상이라는 메커니즘을 통해 조절되는 심리적 상태이며(Buunk & Van Yperen, 1991) 개인의 기대와 같거나 그 이상일 때 관계에 대한 매력을 느끼게 된다(유계숙 외, 2003). 사회교환이론의 주요 개념을 살펴보면 크게 보상과 비용, 호혜성, 비교수준과 대안에 대한 비교수준 등으로 구분할 수 있다.

(1) 개인의 인구사회학적 특성

결혼만족과 관련된 개인의 인구사회학적 특성은 연령, 교육수준, 직업, 월평균 소득, 주관적 경제적 지위, 종교, 건강 등이 있다. 연령에 따른 결혼만족 유형의 차이를 살펴보면 대체로 연령이 낮을수록 결혼만족이 높게 나타났으며(권오균, 허준수, 2010; Madanian & Mansor, 2013). 교육수준에 따른 결혼만족 유형에서도 차이가 나타났다. 결혼만족 영역에서 점수가 모두 높은 ‘활기 있는 유형’은 일반적으로 대학을 졸업하였으며 부부간의 교육수준의 차이는 없었다. 그러나 결혼만족 영역에서 모든 점수가 낮은 ‘활기 없는 유형’은 개인의 교육수준이 낮았으며 부모역할과 종교적 영역에 대한 만족이 높은 ‘전통적 유형’의 경우에는 전문대 졸업이 많았다(Allen & Olson, 2001; Olson & Fowers, 1993). 노년기 부부를 대상으로 한 연구에서도 교육수준이 높을수록 결혼만족이 높게 나타났다.

직업 유무에 따른 결혼만족의 차이는 유의하지 않았으나(권오균, 허준수, 2010; 김효민, 2010; 임나현, 2013) 기혼 노인의 직업 유무에서 직업이 없을 때 결혼만족이 높게 나타났다(유시순, 2003). 또한 은퇴한 사람의 결혼만족이 높고 주부의 경우에는 결혼만족이 낮아 은퇴 여부에 따른 결혼만족의 차이가 나타났다(권오균, 허준수, 2010).

소득과 주관적 경제적 지위에 따른 결혼만족은 대체로 소득이 높을수록 결혼만족이 높게 나타나(김길현, 하규수, 2012; 임나현, 2013; Lavee & Olson, 1993) 노년기에도 안정적인 수입이 필요함을 알 수 있다. 또한 주관적 경제적 지위가 낮을수록 더 큰 스트레스를 경험하였으며 낮은 결혼만족을 나타냈다. 그러나 노년기의 월평균 소득에 따른 결혼만족의 차이가 유의하지 않다는 연구(권오균, 허준수, 2010)도 있어 은퇴를 시작하는 베이비붐 세대의 경제 상태에 따른 결혼만족 유형의 차이를 살펴볼 필요가 있다.

종교 유무에 따른 결혼만족의 차이는 일관적이지 않다. 종교가 없는 집단보다 종교가 있는 집단이 결혼만족이 높았으며(김길현, 하규수, 2012; 임나현, 2013) 종교가 없는 집단보다 불교인 집단에서 결혼만족이 높게 나타났다(나예원, 2016). 또한 종교의 동일성, 배우자를 위한 기도, 배우자에 대한 용서가 결혼만족에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Olson et al., 2015).

건강은 다른 연령층보다 베이비붐 세대와 같은 장·노년기 부부에서 중요한 요인이며 결혼만족과 매우 밀접한 관련이 있다(김길현, 하규수, 2012; 권오균, 허준수, 2010; 임나현, 2013; Korporaal et al., 2013). 노년기의 건강 상태가 좋을수록 삶이 즐겁고 결혼만족이 높아지며 수명연장에도 도움이 되는 것으로 나타났다(권오균, 허준수, 2010; 임나현, 2013; Tavakol et al., 2017). 이는 건강할수록 배우자와 친밀한 관계를 유지하고 건강이 나쁠수록 경제 문제 등과 같은 다양한 갈등이 높아지기 때문에 노년기 이후의 건강관리가 매우 중요하다는 것을 알 수 있다(김길현, 하규수, 2012).

(2) 성격특성

일반적으로 성격은 개인의 삶 속에서 일관적으로 나타나는 고유의 행동 패턴이다(Snyder & Ickes, 1985). Terman과 동료들은 사람들이 결혼생활에 영향을 미치는 지속적인 성향이 있다는 개념을 처음으로 발전시켰으며(Claxton et al., 2012) 지난 수년간 학자들은 개인의 성격이 대인 간의 상호작용(interpersonal interaction)과 관련이 깊다고 주장하였다(Donnellan et al., 2004; Karney & Bradbury, 1995).

일반적으로 성격특성은 외향성, 신경증, 친화성, 성실성, 개방성으로 구분한다. 이 중 신경증(Neuroticism)은 정서적 불안정을 측정하는 것으로 불안, 두려움, 우울 등의 부정적인 정서와 일상생활에서 부적응을 경험하는 것을 의미한다. 신경증은 대부분 결혼만족과 부적관계를 나타내며(유미순, 유가효, 2017; 이태손, 2015; Barelds, 2005; Chen et al., 2007; Claxton et al., 2012; Kelly & Conley, 1987) 신경증이 높을수록 이혼이나 결혼불안정성이 높게 나타났다(Kelly & Conley, 1987; Rogge et al., 2006). 이러한 결과는 종단연구에서도 나타났다(Karney & Bradbury, 1995; Kelly & Conley, 1987; Rogge et al., 2006).

외향성(Extraversion)은 다른 사람과 상호작용을 잘하고 사교적인 특징으로 부부관계나 결혼생활의 적응과 관련이 높은 요인이다(이태손, 2015). 외향성은 긍정적인 정서지만 결혼만족에 대해서는 일관된 결과를 나타내지 않는다. 외향성과 결혼만족이 서로 정적인 관계라는 연구(유미순, 유가효, 2017; Barelds, 2005)가 있지만 외향성과 결혼만족 간에 관련이 없다는 연구도 있다(이태손, 2015; Donnellan et al., 2004). 한편 성별에 따라 외향성의 결혼만족에 대한 영향이 다르다는 결과도 보고되고 있다. 남편의 높은 외향성은 아내의 낮은 결혼만족을 나타내지만(김경미, 2009) 아내의 높은 외향성은 남편의 높은 결혼만족과 관련이 있다(Chen et al., 2007).

친화성(Agreeableness)은 타인과 조화로운 관계를 유지하는 정도를 측정하는 것으로 긍정적인 부부관계와 밀접한 관련이 있다(김경미, 2009). 성실성(Conscientiousness)은 사회적 규범과 규칙을 지키며 책임감 있게 행동하는 것으로 부부관계에 기초가 될 수 있는 성격특성이다(이태손, 2015). 개방성(Openness)은 지적능력과 이해의 폭을 의미하며 변화에 대한 수용도를 측정하므로 결혼생활을 유지하는데 중요한 요인이다(이태손, 2015). 친화성, 성실성, 개방성은 긍정적인 개념으로 일반적으로 결혼만족과 정적인 관계에 있지만 일관적이지는 않다(Claxton et al., 2012). 평균 결혼기간이 18년 된 부부들을 대상으로 한 연구(Donnellan et al., 2004)에서 아내의 개방성, 성실성, 친화성은 각각 결혼 만족도와 긍정적인 관련이 나타났으며 결혼 후 첫 2년간 개방성, 친화성, 성실성에 대해 배우자가 낮게 평가할수록 결혼 만족도가 감소 하였다(Watson & Humrichouse, 2006).

(3) 성역할 태도

성역할 태도와 결혼만족의 연관성은 가족학자들에게 오랫동안 관심의 대상이 되어왔으며(Helms et al., 2019) 성역할 태도는 부부관계 만족, 부부 친밀감, 결혼만족 등에 영향을 미치는 중요한 요인이다. 중년기 부부를 대상으로 한 연구(전혜성, 서미아, 2012)와 노년기를 대상으로 한 연구(임나현, 2016)에서 성역할 태도가 평등할수록 부부의 결혼만족이 높게 나타났으며 전통적인 태도를 지닐수록 부부만족 및 적응이 낮게 나타났다(김태현, 박주희, 2005). 이는 전통적인 성역할 태도를 지닌 가족일수록 더 많은 갈등을 지니고 있다는 결과(Marks et al., 2009)와 같은 맥락으로 이해할 수 있다.

성역할 태도와 결혼만족 간의 관계가 성별에 따라 정반대로 나타나기도 하였다(박하영, 2017; 조혜선, 2003; Mickelson et al., 2006). 남성의 성역할 태도가 진보적일수록, 여성의 성역할 태도가 보수적일수록 결혼만족이 높게 나타났다(조혜선, 2003; Mickelson et al., 2006). 성역할 태도를 유형화하여 남성 노인과 여성 노인의 부부관계 만족과 부부갈등 수준을 연구한 결과(박하영, 2017) 남성 노인의 경우에는 평등한 성역할을 가질수록 결혼만족이 높게 나타났으나 여성 노인의 경우에는 성역할 태도 이외의 다양한 가족관계 요인이 복합적으로 영향을 미치므로 성역할 태도는 부부관계에 통계적으로 유의한 요인은 아니었다(박하영, 2017).

(1) 배우자 특성

배우자 특성은 배우자의 연령, 교육수준, 직업, 건강이 있다. 배우자의 연령에 따른 결혼만족 차이는 남편과 아내에 따라 다르게 나타났다. 일반적으로 남성은 연령이 낮은 아내를 선호한다고 하지만 아내의 현재 연령은 남편과 아내의 결혼만족에 영향을 미치지 않았다(Wendorf et al., 2011). 다른 연구에서는 남편과 아내 모두 연령이 적은 배우자와의 결혼만족은 높았으며 연령이 많은 배우자와의 결혼만족은 낮게 나타나(Lee & McKinnish, 2018) 일관적이지 않다. 한편 배우자의 연령이 결혼만족 유형에 유의하지 않은 연구도 있다(Allen & Olson, 2001).

배우자의 교육수준과 결혼만족에 관한 연구를 살펴보면 교육수준에 따른 결혼만족의 차이는 여성 노인보다 남성 노인이 통계적으로 유의하였다(서병숙, 김수현, 2000). 그러나 성별에 따른 결혼만족에 대한 메타연구(Jackson et al., 2014)에서 남편의 교육수준과 아내의 교육수준 그리고 교육수준의 유사성에 따른 결혼만족에 대해서는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

배우자의 직업 또는 고용상태는 결혼만족과 관련이 있는 것으로 나타났다. 아내의 직업이 전문직일 경우 결혼만족이 높았고 남편의 직업이 생산직이거나 단순노무직일 경우 결혼만족이 낮게 나타났다(조지은, 2006). 배우자의 은퇴상태가 결혼만족에 미치는 영향을 탐색한 연구에서(Lee & Shehan, 1989) 남편은 은퇴를 하고 아내는 일을 하고 있는 경우 고용상태를 유지하는 맞벌이 부부보다 결혼만족이 낮게 나타났다. 그러나 퇴직한 남편의 아내가 스스로 퇴직을 했거나 전업주부라면 아내의 결혼만족은 평균과 비슷하였다(Lee & Shehan, 1989).

배우자의 건강과 결혼만족 연구에서 배우자의 건강이 좋지 않을 때 결혼만족이 낮게 나타났으며 아내가 남편보다 배우자의 건강에 더 민감하였다(서병숙, 김수현, 2000). 또한 노년기 부부 중 아내는 자신의 건강상태가 좋다는 조건에서만 배우자의 건강 문제가 결혼만족에 중요한 요인으로 나타났으며 남편의 경우에는 자신과 배우자의 건강 문제는 결혼 만족과 관련이 없었다(Korporaal et al., 2013).

(2) 결혼 및 가구 특성

결혼 및 가구 특성은 결혼기간, 결혼형태, 가구형태, 결혼대안수준으로 구성하였다. 결혼기간과 결혼만족과의 관계를 살펴보면 노년기의 결혼기간이 길어질수록 결혼만족이 낮아진다는 연구(권오균, 허준수, 2010; Wendorf et al., 2011)와 결혼기간과 결혼만족과 차이가 없다는 연구(김효민, 2010; 임나현, 2013)가 있다. Gottman(1999: Rostami et al., 2014에서 재인용)은 부부의 결혼기간은 결혼만족에 유의한 영향을 미치며 결혼 후 첫 7년과 16년에서 24년의 기간이 결혼생활에서 중요한 시간이라고 하였다. 혼인 형태에서는 초혼인 경우가 재혼인 경우보다 결혼만족이 높은 집단에 포함되었으며(Lavee & Olson, 1993) ‘전통적 유형’의 경우 초혼의 비율이 재혼보다 많았다(Allen & Olson, 2001).

가구형태에 따른 결혼만족의 차이는 통계적으로 유의하게 나타났으며 다른 가족구성원과 함께 동거하는 것이 부부만 있는 가족보다 결혼만족이 높았다(권오균, 허준수, 2010; 김연수, 2002). 결혼대안수준은 결혼의 해체율이 높은 사회에서의 예측요인으로 작용하므로(서해정, 2008) 노년기의 이혼이 증가하는 현재 시점에서 살펴볼 필요가 있다. 결혼대안수준은 현재 관계나 상황에 관한 결과와 대안에 관한 결과를 비교하여 평가하는 기준으로 관계를 계속 유지할 것인지 해체할 것인지를 결정하는 것이다(Nye, 1979: 서해정 2008에서 재인용).

Udry(1981)는 결혼대안수준은 부부해체를 예측하는 데 유용하며 남편과 아내의 결혼대안수준이 높을수록 부부의 해체 속도는 빠르게 나타났다. 결혼대안수준과 부부의 결혼만족을 살펴본 연구(김효민, 2010)에서 자신의 결혼대안수준이 높을수록 개인의 결혼만족은 낮게 나타났으나, 배우자의 결혼대안수준이 개인의 결혼만족에 영향을 미치지 않았다. 또한 부부간의 결혼대안수준의 차이가 클수록 결혼만족이 낮아졌다(김효민, 2010).

(3) 세대관계 특성

세대관계에서는 장·노년기 가족관계의 특성을 반영하기 위하여 자녀 수, 자녀 결혼 여부, 손자녀 유무, 손자녀 돌봄 여부, 성인자녀와의 관계를 살펴보고자 한다. 자녀 수와 결혼만족에 관한 연구에서는 자녀가 많을수록 결혼만족은 낮게 나타났다(권오균, 허준수, 2010; 나예원, 2016; Jose & Alfons, 2007; Madanian & Mansor, 2013; Wendorf et al., 2011; White & Edwards, 1990). 자녀 결혼 여부는 아니지만 전반적으로 자녀가 부재할 때 결혼행복감이 높게 나타났으며 노년기 부부는 자녀가 집을 떠나는 빈둥지 기간에 부모와 자녀의 특성과 관계없이 결혼행복감이 향상되었다(Jose & Alfons, 2007; White & Edwards, 1990). 그러나 남편의 경우에는 자녀 수가 결혼만족에 영향을 미치지 않는 연구(김효민, 2010)도 있다.

한편 손자녀 돌봄과 결혼만족에 대한 양적연구는 매우 부족하므로 조부모의 손자녀 돌봄 경험에 대한 질적연구를 통해 고찰하고자 한다. 조부모의 손자녀 돌봄은 한국의 전통적 가족주의의 특징을 반영하고 있으며(양혜경, 2016) 현재 손자녀를 돌보는 조부모는 대부분 베이비붐 세대로, 그들은 성인자녀가 결혼한 후에도 자녀를 지원하는 것이 필요하다고 생각한다(조계정, 최정숙, 2019). 손자녀 돌봄과 노년기 부부의 결혼만족을 살펴보면 노년기 부부가 함께 손자녀를 양육하는 경우 부부관계가 더 좋아지는 경향이 있다(조계정, 최정숙, 2019). 남편은 여성의 위치를 다시 생각하고 지난날 아내의 헌신에 감사하였으며 아내 또한 손자녀 양육을 하면서 남편이 남성의 권위를 내려놓고 가사를 적극적으로 맡아주는 것에 감사하였다(조계정, 최정숙, 2019). 그러나 손자녀 돌봄에 대한 배우자의 비협조는 부부간의 갈등을 야기하는 요인이기도 하다(김은주, 서영희, 2007).

마지막으로 생활범위가 가족중심으로 축소된 노년기 가족의 성인자녀와의 관계를 살펴보면 자녀와의 낮은 상호작용 빈도는 부부간의 만족에 부정적인 영향을 미쳐 부부갈등을 높이며(정연표, 이홍직, 2011) 이는 낮은 결혼만족과 연관되어 있을 수 있다(김미령, 2017; 노유지 외, 2018). 또한 노년기 남성의 성인자녀와의 정서적 유대감은 결혼만족에 영향을 미치지 않았지만, 노년기 여성의 경우 성인자녀와의 애정적 결속도는 결혼만족을 설명하는 중요한 요인이었다. 이는 노년기 여성의 경우 자녀와의 정서적 친밀함이 부부관계에 영향을 미치는 것으로 이해할 수 있다(서병숙, 김수현, 2000).

Ⅲ. 연구방법

1. 연구대상 및 자료수집

베이비붐 세대의 결혼만족은 장기 결혼 유지를 예측하는데 중요하므로 연구대상자의 결혼만족을 평가하는 데 있어 1955년에서 1963년에 출생하고 25년 이상 결혼생활을 유지하면서(Perrig-Chiello et al., 2015; Sharlin, 1996) 한 명 이상의 자녀가 있는 대상으로 선정하였다. 모든 과정은 4년제 대학의 생명윤리심의위원회(Institutional Review Board: IRB)의 승인을 받은 후 실시하였다. 본 연구는 2023년 1월 16일∼20일 동안 자료수집을 하였으며 특정한 연령대를 대상으로 하면서도 최대한 다양한 특성의 대상자를 선정하기 위해 리서치 기관을 통해 온라인 조사를 하였다. 연구 참여자의 성별에 따른 차이를 나타낼 수 있도록 남녀의 비율을 동일하게 실시하였으나 불성실하게 응답한 12부를 제외하고 남성 348부, 여성 346부로 총 694부를 최종 분석에 활용하였다. 조사대상자의 일반적 특성은 <표 1>과 같다.

2. 측정도구

결혼만족 척도는 부부의 다양한 상호작용에서 나타나는 결혼생활에 대한 만족 정도 또는 배우자에 대한 만족 정도를 측정하고자 하였다. 본 연구에서는 결혼만족 측정을 위해 위해 예비조사로서 실시한 포커스 그룹 인터뷰(FGI)에서 도출된 영역과 기존의 다차원 결혼만족 척도(K-MSI, ENRICH 결혼만족 척도, 한국형 결혼만족도척도, 부부적응척도)를 비교하여 공통된 영역 9가지와 발견된 영역 1가지(부부정체성)를 기반으로 구성된 척도를 사용하였다.

구성된 척도는 가족학 교수와 박사 5명에게 검토받음으로써 객관성과 타당도를 갖출 수 있도록 노력하였다. 베이비붐 세대 결혼만족 척도는 총 61문항이며 5점 리커트 척도로 측정하였다. 각 영역에 대한 기존척도 및 개념, 신뢰도를 나타내는 Cronbach α값은 <표 2>와 같다. 모든 영역에 대한 점수는 평균 점수로 분석하였으며 평균 점수가 높을수록 각 영역의 결혼만족이 높음을 의미한다.

개인요인 중 개인의 인구사회학적 특성은 연령, 교육수준, 직업, 월평균 소득, 주관적 경제적 지위, 종교, 건강으로 구성하였다. 개인의 성격특성은 이태손(2015)이 McCrace와 Costa(1977)의 성격요인 모델을 바탕으로 김경미(2009), 김선영(2003), 정종현(2012)의 연구를 참고하여 구성한 척도를 사용하였다. 이 척도는 성격 척도에 대한 정규성 검증 및 하위척도들간의 상관관계 검사를 실행하였으며(이태손, 2015) 다른 연구 척도보다 신뢰도가 확보되어 선정하였다.

성격특성은 각 6문항씩 총 30문항이며 5점 리커트 척도로 측정하였다. 성격특성에 대한 신뢰도는 Cronbach α값이 외향성은 .771, 신경증은 .779, 친화성은 .714, 성실성은 .792, 개방성은 .842로 나타났다. 성격특성의 각 영역에 대한 평균 점수가 높을수록 외향성, 신경증, 친화성, 성실성, 개방성이 높다는 것을 의미한다.

개인의 성역할 태도는 한국형 남녀평등의식검사 개발(이수연 외, 2018)연구에서 축약형 척도 12문항을 사용하였다. 본 연구에서는 하위영역에 따른 영향을 살펴보는 것이 아니므로 전체 문항의 평균 점수를 분석에 활용하였다. 5점 리커트 척도로 측정하였으며 11문항을 역코딩하였다. 성역할 태도에 대한 신뢰도는 Cronbach α값이 .847로 나타났으며 평균 점수가 높을수록 평등한 성역할 태도를 지닌 것을 의미한다.

배우자의 특성은 배우자의 연령, 교육수준, 직업, 종교, 건강을 살펴보았으며 결혼 및 가구 특성은 결혼기간, 결혼형태, 가구형태, 결혼대안수준을 살펴보았다. 결혼대안수준은 서해정(2008)이 Levinger(1979)와 Udry(1981)의 결혼대안수준 척도를 수정·보완하여 구성한 것을 사용하였다. 결혼대안수준은 배우자와 이혼하게 된다면 어떠한 결과가 나타나는지에 대한 질문으로 심리적 극복, 다른 배우자의 대체가능성, 재혼 가능성, 경제적 독립가능성에 관한 문항으로 구성되어 있다. 5점 리커트 척도로 측정하였으며 4번과 8번 문항은 역코딩하여 사용하였다. 평균 점수가 높을수록 결혼대안수준이 높음을 의미하며 결혼대안수준에 대한 신뢰도는 Cronbach α값이 .792로 나타났다.

세대관계 특성은 자녀 수, 자녀 결혼 여부, 손자녀 유무, 손자녀 돌봄 여부, 성인자녀와의 관계를 살펴보았다. 베이비붐 세대의 자녀와의 관계에 대한 주관적인 지각을 살펴보기 위해 노년기 부모와 성인자녀와의 관계에 대한 척도(김지연, 2002)를 수정하여 사용하였다. 5점 리커트 척도로 측정하였으며 부정 문항 6개는 역코딩하여 분석하였다. 성인자녀와의 관계에 대한 신뢰도는 Cronbach α값이 .850으로 나타났으며 평균 점수가 높을수록 성인자녀와의 관계가 긍정적이라는 것을 의미한다.

3. 자료분석

본 연구는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족을 유형화하고 관련 변인을 검증하기 위해 SPSS 21.0과 Mplus 8.9를 사용하여 다음과 같은 방법으로 분석하였다. 우선 베이비붐 세대의 결혼만족과 개인 및 가족 요인들의 전반적인 빈도와 백분율, 평균과 표준편차를 산출하고 측정변수의 신뢰도를 알아보기 위해 내적 일치도 계수인 Cronbach’s α를 구하였다. 베이비붐 세대 결혼만족의 영역과 예측요인에 따른 남녀의 차이를 살펴보기 위하여 교차분석과 t 검증을 하였다.

둘째, 베이비붐 세대의 결혼만족을 유형화하기 위해 잠재프로파일분석(LPA)을 활용하였다. Mplus의 Mixture 명령어를 활용하여 최적의 모형을 선정하였는데 최종 잠재계층 수는 모형의 적합도 지수, 잠재계층 비율, 스크리 도표, 그래프, 이론 및 선행연구 등을 종합적으로 검토하여 결정하였다.

마지막으로 결혼만족 유형을 예측하는 변수를 측정하기 위해 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 다항 로지스틱 회귀분석은 종속변수의 범주가 세 개 이상일 때 사용되는 분석 방법으로 발생하지 않을 확률대비 발생할 확률값인 오즈(odds)값을 산출하여 로그를 취한 것이다(김원표, 2017). 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하기에 앞서 베이비붐 세대의 개인요인과 가족요인에 따른 결혼만족 유형의 차이를 살펴보기 위하여 교차분석 및 F 검증을 하였다. 또한 본 연구에서 도출된 3개의 프로파일 집단 중 2개의 프로파일 집단을 참조집단(reference group)으로 설정하여 모든 집단 간의 영향력을 비교하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 베이비붐 세대 결혼만족 하위영역의 일반적 특성

베이비붐 세대의 결혼만족 유형을 분석하기에 앞서 성별에 따른 베이비붐 세대 결혼만족 영역의 차이를 검증한 결과는 <표 3>과 같다.

베이비붐 세대의 결혼만족에 대한 전체 평균은 3.35(SD=.81)으로 대체로 만족하는 편에 포함되며 남성(M=3.62, SD=.69)이 여성(M=3.08, SD=.82)보다 높은 결혼만족이 나타나 성별에 따른 차이가 통계적으로 유의하였다(t=11.144, p<.001). 결혼만족 영역의 평균을 살펴보면 배우자의 개인특성(M=3.90, SD=.76), 배우자의 부모역할(M=3.56, SD=.88), 부부 정체성(M=3.53, SD=.79) 순으로 높게 나타났다. 반면 애정표현 및 성적관계(M=3.12, SD=.76),의사소통 및 갈등해결(M=3.14, SD=.70), 재정만족(M=3.15, SD=.73), 가사역할(M=3.20, SD=.96) 순으로 낮은 수치를 보였다.

성별에 따른 결혼만족 영역의 평균을 살펴보면 베이비붐 세대 남성의 결혼만족 영역에서는 배우자의 개인특성(M=4.17, SD=.64) 배우자의 부모역할(M=3.92, SD=.72), 부부 정체성(M=3.76, SD=.69), 부부공유 여가활동(M=3.72, SD=.84) 순으로 높게 나타났으며 애정표현 및 성적관계(M=3.31, SD=.67)와 의사소통 및 갈등해결(M=3.32, SD=.62)은 상대적으로 낮게 나타났다. 베이비붐 세대 여성의 결혼만족 영역은 배우자의 개인특성(M=3.62, SD=.77), 부부 정체성(M=3.29, SD=.82), 배우자 가족과의 관계(M=3.25, SD=.70), 배우자의 부모역할(M=3.21, SD=.89) 순으로 높게 나타났으며 가사역할(M=2.78, SD=.99), 애정표현 및 성적관계(M=2.86, SD=.74) 순으로 낮게 나타났다.

베이비붐 세대 결혼만족 영역 중 애정표현 및 성적관계와 배우자 가족과의 관계를 제외한 배우자의 개인특성(t=7.501, p<.01), 의사소통 및 갈등해결(t=4.538, p<.05), 재정만족(t=19.974, p<.001), 부부 공유 여가활동(t=15.872, p<.001), 배우자의 부모역할(t=22.909, p<.01), 가사역할(t=32.613, p<.01), 부부 정체성(t=16.753, p<.001), 영적신념(t=7.290 p<.01)에서 성별에 따른 차이가 나타났다.

2. 베이비붐 세대 남성과 여성의 결혼만족 유형

베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형을 분석하기 위해 투입한 지표는 10가지이며 잠재계층을 비교하기 위해서 1-프로파일을 시작으로 집단 수를 1개씩 증가하면서 평가하였다. 잠재프로파일분석 결과는 <표 4>와 같이 1∼4개의 프로파일 모형으로 나타났다.

<표 4>와 같이 정보-기반지수, 분류의 질, 통계검증을 이용한 비교 지수에서는 2-프로파일 모형과 4-프로파일 모형이 가장 적합한 것으로 나타났다. 3-프로파일 모형의 경우 LMR의 p-value가 통계적으로 유의하지 않게 나타났지만 Global Maxima를 확인하기 위하여 STARTS와 STITERATIONS 명령문을 활용하여 best loglikelihood 값을 확인하였으며 잠재계층의 수를 분석하는 과정은 탐색적인 과정이므로 해석 가능성과 이론을 기반으로 계층 수를 결정하는 것이 적절하다(박영사워크샵, 이메일, 2. 13, 2023). 따라서 최종모형을 선정하는 과정에 3-프로파일 모형도 포함하였으며 다음과 같은 기준을 바탕으로 최종모형을 결정하였다.

첫째, 잠재계층 분류율의 최소 빈도수를 확인한 결과 2-프로파일과 3-프로파일은 모든 집단에서 5% 이상으로 나타났으나 4-프로파일 모형은 5% 이하이므로 해석하는 데 어려움이 있다. 둘째, 스크리 도표를 통해 프로파일의 수를 확인한 결과 프로파일의 수가 3개에서 4개로 증가하는 시점에서 상대적으로 감소 폭이 줄어들었다. 마지막으로 3-프로파일과 4-프로파일의 그래프 패턴을 파악하여 프로파일 간의 구분이 잘 이루어지는지를 확인한 결과 4-프로파일의 두 개의 집단이 유사한 패턴을 나타내고 있어 3-프로파일을 최종 선정하였다.

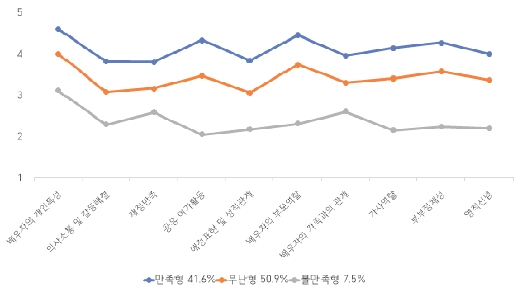

베이비붐 세대 남성의 결혼만족의 10가지 하위지표에 따라 확인된 결혼만족 프로파일은 <그림 1>과 같다. 도출된 결혼만족 프로파일의 각 유형별 특성을 관찰하여 집단을 명명하였다.

베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형에서 Class1은 41.6%에 해당하며 다른 집단보다 모든 영역에서 높은 평균값을 가지는 집단으로 ‘만족형’이라고 명명하였다. 만족형은 배우자의 개인특성(M=4.58, SD=.06)을 제외하고 배우자의 부모역할(M=4.44, SD=.07)과 부부 공유 여가활동(M=4.33, SD=.08)에 대한 만족이 다른 영역보다 높게 나타났다. 그러나 재정만족(M=3.80, SD=.09), 의사소통 및 갈등해결(M=3.81, SD=.09), 애정표현 및 성적관계(M=3.83, SD=.09)에 대해서는 상대적으로 낮은 점수가 나타났다. Class2는 50.9%를 차지하고 있으며 결혼만족이 높은 집단과 낮은 집단에 가운데에 위치하고 있어 ‘무난형’이라고 명명하였다. 그러나 의사소통 및 갈등해결(M=3.07, SD=.07)과 애정표현 및 성적관계(M=3.06, SD=.08)에 대한 만족은 상대적으로 낮게 나타났다.

마지막으로 Class3은 7.5%를 차지하고 있으며 결혼만족이 가장 낮은 집단으로 ‘불만족형’이라고 명명하였다. 이 유형은 다른 유형에 비해 모든 영역에서 상대적으로 낮은 점수를 나타내기만 배우자의 개인특성과 재정만족, 배우자 가족의 관계를 제외한 나머지 하위영역 점수가 평균 점수(3점)보다 낮게 나타나 수치상으로도 낮은 결혼만족을 보였다. 불만족형은 배우자의 개인특성(M=3.11, SD=.23)을 제외하고 배우자 가족과의 관계(M=2.60, SD=.18)와 재정만족(M=2.59, SD=.11)이 다른 영역보다 상대적 높게 나타났다. 그러나 부부 공유 여가활동(M=2.05, SD=.11)에 대한 만족이 가장 낮았으며 가사역할(M=2.16, SD=.14), 애정표현 및 성적관계(M=2.18, SD=.12) 영역이 다른 영역보다 낮게 나타났다.

베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형의 잠재프로파일분석 결과는 <표 5>와 같이 1∼5개의 프로파일 모형으로 나타났다. 정보-기반지수, 분류의 질, 통계검증을 이용한 비교 지수에서는 2-프로파일 모형부터 4-프로파일 모형이 적합한 것으로 나타났다. 따라서 다음과 기준을 바탕으로 최종모형을 결정하였다. 첫째, 잠재계층 분류율의 최소 빈도수를 확인한 결과 2-프로파일에서 4-프로파일 모두 5% 이상으로 나타났다. 둘째, 스크리 도표를 통해 프로파일의 수를 확인한 결과 프로파일의 수가 3개에서 4개, 4개에서 5개로 증가하는 시점에서 상대적으로 감소하였다.

마지막으로 3-프로파일과 4-프로파일의 그래프 패턴을 파악하여 프로파일 간의 구분이 잘 이루어지는지를 확인한 결과 4-프로파일에서는 몇 가지의 영역이 집단 간 유사한 패턴을 나타내고 있고 베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형과의 비교를 위해 3-프로파일을 최종 선정하였다.

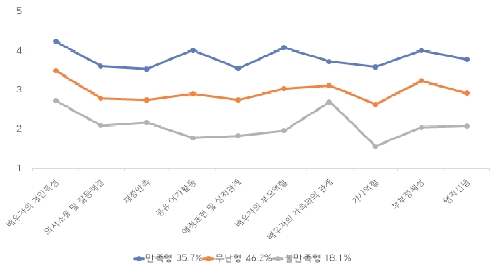

베이비붐 세대 여성의 결혼만족 10가지의 하위지표에 따라 확인된 결혼만족 프로파일은 <그림 2>와 같다. 도출된 결혼만족 프로파일의 각 유형별 특성을 관찰하여 집단을 명명하였다.

베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에서 Class1은 35.7%에 해당하며 다른 집단보다 모든 영역에서 높은 평균값을 가지는 집단으로 ‘만족형’이라고 명명하였다. 만족형은 배우자의 개인특성(M=4.23, SD=.04)을 제외하고 배우자의 부모역할(M=4.07, SD=.04), 부부 공유 여가활동(M=4.01, SD=.05), 부부 정체성(M=4.00, SD=.04)에 대한 만족이 다른 영역보다 높게 나타났다. 그러나 재정만족(M=3.53, SD=.05), 애정표현 및 성적관계(M=3.54, SD=.05), 가사역할(M=3.58, SD=.06)에 대한 만족은 상대적으로 낮게 나타났다. Class2는 46.2%를 차지하고 있으며 결혼만족이 높은 집단과 낮은 집단에 가운데에 위치하고 있어 ‘무난형’이라고 명명하였다. 무난형은 개인의 특성(M=3.49, SD=.05)과 부부 정체성(M=3.23, SD=.06) 영역이 다른 영역보다 높게 나타났으며 가사역할 영역(M=2.63, SD=.08)이 다른 영역보다 상대적으로 낮게 나타났다. 마지막으로 Class3은 18.1%를 차지하고 있으며 결혼만족이 가장 낮은 집단이므로 ‘불만족형’이라고 명명하였다. 불만족형은 배우자의 개인특성(M=2.72, SD=.13)을 제외하면 배우자의 가족과의 관계(M=2.69, SD=.10)에 대한 만족이 다른 영역보다 높았다. 그러나 가사역할(M=1.56, SD=.10), 부부 공유 여가활동(M=1.77, SD=.14), 배우자의 부모역할(M=1.95, SD=.10)에 대한 만족은 다른 영역과 비교했을 때 상대적으로 낮게 나타났다.

3. 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 요인

베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 요인을 살펴보기 위하여 예측요인에 따른 베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형에 대한 차이를 검증한 후 유의한 예측요인만을 투입하여 다항로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 차이분석 결과 개인요인에서는 주관적 경제적 지위(F=13.682, p<.001)와 건강(F=10.834, p<.001)에 따른 집단별 차이가 나타났다. 만족형은 다른 두 집단보다 주관적 경제적 지위와 건강에 대한 평균 점수가 높게 나타났다.

성격특성에 따른 집단별 차이는 통계적으로 유의하였다. 만족형은 다른 두 집단보다 외향성(F=10.979, p<.001), 친화성(F=27.810, p<.001), 성실성(F=20.016, 개방성(F=19.860, p<.001)의 평균 점수가 높게 나타났다. 그러나 신경증은 만족형이 다른 두 집단보다 평균 점수가 낮게 나타나 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(F=16.516, p<.001). 성역할 태도에 따른 집단별 차이도 통계적으로 유의하였는데(F=3.482, p<.001) 만족형은 무난형보다 평등한 성역할 태도를 보였다. 그러나 사후검증에서 불만족형과 다른 두 집단은 통계적으로 유의하지 않았다.

베이비붐 세대 남성의 가족요인에서 배우자의 교육수준를 보면 대학 이상이 만족형에서는 93명(47.4%), 무난형에서는 90명(45.9%), 불만족형에서는 13명(6.6%) 순으로 나타났다. 반면 고졸에서는 무난형(82명, 59.9%)이 가장 높게 나타나 집단 간의 차이가 통계적으로 유의였다(χ²=15.169, p<.01). 배우자의 건강에 대한 인식에 따라 집단별 차이(F=19.822, p<.001)가 나타났으며 사후검증 결과 세 집단 모두에서 유의한 차이가 나타났다.

가구형태에서는 부부만 사는 경우에는 만족형(66명, 46.2%), 무난형(66명, 46.2%), 불만족형(11명, 7.7%)순으로 나타났으며 부부와 자녀가 함께 사는 경우에는 무난형(111명, 56.9%), 만족형(72명, 36.9%), 불만족형(12명, 6.2%)순으로 나타나 통계적으로 유의하였다(χ²=15.096, p<.001). 또한 결혼대안수준에 따른 집단별 차이가 나타났는데(F=24.607, p<.001) 사후검증 결과 세 집단에서 차이를 보였다.

자녀 결혼 여부에서는 자녀가 결혼을 했을 때는 만족형(82명, 48.5%)이 가장 높은 비율을 차지한 반면 자녀가 결혼을 하지 않았을 때는 무난형(101명, 56.4%)이 가장 높게 나타나 집단 간의 유의한 차이를 보였다(χ²=7.117, p<.05). 또한 성인자녀와의 관계에 따른 집단별 차이가 통계적으로 유의하였다(F=56.111, p<.001). 만족형은 다른 두 집단보다, 무난형은 불만족형보다 평균 점수가 높게 나타났다.

베이비붐 세대 남성의 결혼만족 유형이 도출된 최종 모형을 바탕으로 예측요인에 대한 영향을 분석하기 위하여 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였으며 그 결과는 <표 6>과 같다. 앞서 실시한 교차분석과 F 검증에서 통계적으로 유의한 것으로 나타난 변수만을 모형에 투입하였으며 불만족형과 무난형을 참조집단으로 설정하였다.

개인요인에서는 주관적 경제적 지위가 높을수록 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 1.59배 증가하였다. 성격특성에서는 신경증 점수가 높을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 68%(OR=.32 p<.05) 감소하였다. 또한 친화성이 높을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 37.88배, 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 속할 승산이 7.18배 증가하였다. 마지막으로 개방적인 성격을 가질수록 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 2.29배 높게 나타났다.

가족요인에서는 배우자의 건강이 좋을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)과 무난형(Class2)에 속할 승산이 각각 3.16배, 2.35배 증가하였다. 또한 결혼대안수준이 높을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)과 무난형(Class2)에 포함될 확률이 각각 99%(OR=.01, p<.001), 95%(OR=.05, p<.001)가 낮아졌으며 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 79%(OR=.21, p<.001) 감소하는 것으로 나타났다.

세대관계 특성에서는 자녀가 결혼을 한 경우 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)과 무난형(Class2)에 속할 확률이 각각 4.79배, 3.86배가 높아졌다. 또한 성인자녀와의 관계가 좋을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 59.24배, 무난형(Class2)에 속할 확률은 10.71배 증가하였으며 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 포함될 승산은 5.52배 증가하였다.

베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 요인을 살펴보기 위하여 예측요인에 따른 베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에 대한 차이를 검증한 후 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 개인요인에서는 주관적 경제적 지위가 높을수록 집단별 차이가 나타났으며(F=8.635, p<.001) 사후검증 결과 만족형과 무난형이 불만족형보다 주관적 경제적 지위가 높게 나타났다. 성격특성에서는 외향성(F=11.041, p<.001), 친화성(F=6.779, p<.01), 성실성(F=5.287, p<.01), 개방성(F=6.073, p<.01)이 유의한 차이를 나타냈다. 만족형은 다른 두 집단보다 외향성과 개방성의 평균 점수가 높게 나타났다. 친화성과 성실성은 세 집단 모두에서 차이가 나타났는데 만족형이 다른 두 집단 보다, 불만족형이 무난형보다 친화성과 성실성의 평균 점수가 높았다. 신경증에 따른 결혼만족 유형의 차이는 모든 집단에서 나타났는데(F=29.159, p<.001) 불만족형이 두 집단보다, 무난형이 만족형보다 신경증 점수가 높았다. 베이비붐 세대 여성의 가족요인에서는 배우자의 종교와 건강, 가구형태, 결혼대안수준, 자녀 결혼 여부, 성인자녀와의 관계에서 유의한 차이를 나타냈다. 배우자가 종교를 가지고 있을 때 만족형은 77명(41.4%), 불만족형에서는 28명(15.5%)으로 나타났으며 배우자의 종교가 없을 때는 만족형에서는 47명(29.4%), 불만족형에서는 36명(22.5%)으로 나타나 통계적으로 유의한 차이를 보였다(χ²=6.442, p<.05). 배우자의 건강에 따라 집단별 차이가 나타났으며(F=7.673, p<.01) 사후검증 결과 만족형과 무난형은 불만족형보다 배우자의 건강에 대한 평균 점수가 높게 나타났다.

가구형태를 살펴보면 부부만 사는 경우 만족형은 68명(43.3%), 무난형은 74명(47.1%), 불만족형은 15명(9.6%)으로 나타났으며 부부와 자녀가 함께 사는 경우 만족형은 50명(30.3%), 무난형은 72명(43.6%), 불만족형은 43명(26.1%)으로 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(χ²=17.406, p<.01). 또한 결혼대안수준에 따른 집단별 차이가 통계적으로 유의하게 나타났다(F=23.375, p<.001). 불만족형은 다른 두 집단보다, 무난형은 만족형보다 결혼대안수준이 높게 나타났다.

자녀 결혼 여부에서는 자녀가 결혼을 했을 때 만족형이 88명(41.1%), 무난형에서는 94명(43.9%), 불만족형에서는 32명(15.0%)으로 나타났으며 자녀가 결혼을 하지 않았을 때는 무난형(64명, 48.5%), 만족형(36명, 27.3%), 불만족형(32명, 24.2%) 순으로 나타나 유의한 차이를 보였다(χ²=8.54, p<.05). 마지막으로 성인자녀와의 관계에 따른 집단별 차이가 나타났는데(F=26.958, p<.001) 만족형이 다른 두 집단보다 성인자녀와의 관계에 대한 평균 점수가 높게 나타났다.

베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 예측요인을 살펴보기 위하여 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였으며 그 결과는 <표 7>과 같다. 앞서 실시한 χ² 검증과 F 검증에서 통계적으로 유의한 변수만을 투입하였으며 불만족형과 무난형을 참조집단으로 설정하였다.

개인요인에서는 성격특성 중 신경증 점수가 높을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 71%(OR=.29, p<.01)가 낮아지며 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 51%(OR=.49, p<.05) 감소하였다.

가족요인에서는 가구형태가 베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 부부와 자녀가 함께 살 때보다 부부만 살 때 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)과 무난형(Class2)에 포함될 승산이 각각 3.56배, 2.73배 높게 나타났다. 또한 결혼대안수준이 높을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)과 무난형(Class2)에 속할 승산이 각각 97%(OR=.03, p<.001), 76%(OR=.24, p<.01) 낮아졌으며 무난형(class2)보다 만족형(Class1)에 속할 확률이 85%(OR=.15, p<.001) 감소하였다. 성인자녀와의 관계에서는 관계가 좋을수록 불만족형(Class3)보다 만족형(Class1)에 포함될 승산이 4.81배 높게 나타났으며, 무난형(Class2)보다 만족형(Class1)에 속할 승산은 3.40배 증가하였다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구의 결과를 토대로 논의하면 다음과 같다. 우선 성별에 관계없이 베이비붐 세대의 결혼만족은 세 유형으로 나타났으며 대부분 중간 수준 이상의 결혼만족 유형에 포함되었다. 이는 베이비붐 세대를 대상으로 진행한 연구에서 71.7%가 결혼생활에 만족한다는 연구 결과(정경희 외. 2010)와 유사하다. 또한 장기간 결혼생활을 유지해 온 부부들은 결혼생활에 불만족하는 사람들은 이미 이혼을 했기 때문에 상대적으로 결혼만족이 높은 경향이 있다는 연구 결과(Henry et al., 2007)를 반영한다.

둘째, 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 하위영역 중 배우자의 개인특성에 대한 만족이 모든 유형에서 높게 나타났다. 이는 우리나라 부부를 대상을 한 연구에서 배우자의 개인특성이 다른 영역보다 높은 만족도를 나타낸 결과와 유사하며(정현숙, 2001) 남편의 높은 성실성과 친화성이 아내의 높은 결혼만족에 영향을 미치는 연구(김경미, 2009)와 맥을 같이 한다. 또한 장기결혼을 유지한 베이비붐 세대에게 배우자의 습관이나 성격 등의 삶의 태도는 다른 영역보다 결혼생활에서 가장 중요한 요인임을 알 수 있다.

셋째, 만족형에서는 성별과 관계없이 유사한 패턴을 형성하였다. 즉 베이비붐 세대 남녀는 다른 유형에 비해 모든 하위영역에서 높은 만족을 보였으며 특히 부부 공유 여가활동과 배우자의 부모역할에 대한 만족이 높게 나타났다. 반면 의사소통 및 갈등해결과 애정표현 및 성적관계는 다른 영역에 비해 낮게 나타났다. 우선 부부 공유 여가활동에 대해 논의해보면 이러한 결과는 베이비붐 세대 부부가 함께 여가활동을 하는 것이 중요함을 시사하며 부부 공동 여가활동이 긍정적인 부부관계를 유지하고 결혼행복감이 향상된다는 선행연구(이여봉, 2010; 조혜숙, 2013)와 유사한 결과로 볼 수 있다. 또한 베이비붐 세대는 이전 세대보다는 풍요로운 생활을 하였고 자녀에 의지하지 않는 독립적인 가치관을 가지고 있기 때문에 이러한 부부 공유 여가활동은 과거와는 다른 노년의 라이프 스타일을 보여준다고 사료된다. 따라서 베이비붐 세대 부부가 여가를 함께 즐길 수 있는 프로그램 개발 및 여가활동의 중요성과 방법에 대한 교육을 마련해야 할 것이다.

또한 배우자의 부모역할에 대한 만족은 결혼생활을 유지하는데 중요한 요인임을 알 수 있다. 이는 자녀에 대한 아버지의 관심이 어머니의 결혼만족과 관련이 있다는 연구(White, 1999)와 일치하며 배우자의 부모역할과 결혼만족이 서로 관련이 있다는 연구(Camisasca et al., 2019)와 맥을 같이 한다. 또한 베이비붐 세대는 적은 수의 자녀를 양육하고 이전 세대보다 경제적으로 풍요롭기 때문에 자녀의 돌봄이 가족생활에서 핵심적인 요소(김정선, 강숙, 2012)가 되었다고 추측할 수 있다.

의사소통 및 갈등해결과 애정표현 및 성적관계는 부부관계에서 매우 중요한 영역이지만 상대적으로 낮은 만족감을 나타났다. 이러한 결과는 베이비붐 세대는 도구적 가족주의의 성격을 가지고 있기 때문에 경제적 생존을 중요하게 생각하고 부부간의 애정보다는 자녀 중심의 가족관계를 형성했다는 연구 결과(김혜경, 마경희, 2015)를 고려하여 이해할 수 있다. 따라서 평균수명 연장으로 부부만 지내는 시기가 증가하고 부부중심의 핵가족이 보편화된 베이비붐 세대를 위한 의사소통 및 부부 친밀감을 증대할 수 있는 프로그램이 개발되어야 할 것이다.

넷째, 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 하위영역에서 중간수준의 만족도를 보이는 ‘무난형’이 나타났으나 성별에 따라 다소 차이를 보였다. 베이비붐 세대의 남성의 경우 무난형에 속하는 경우 배우자의 부모역할에 대한 만족도가 더 높아 이에 대한 중요성을 더 많이 지각하고 있음을 반영한다. 이는 베이비붐 세대는 도구적인 아버지 역할과 표현적인 어머니 역할을 습득한 세대이므로 남성은 대부분 자녀양육을 아내의 역할로 인식하여 상대적으로 배우자 부모역할에 대한 만족이 높을 수 있다고 해석할 수 있다.

한편 무난형에 포함되는 베이비붐 세대 여성은 부부 정체성 영역의 점수가 다른 영역에 비해 상대적으로 높은 편으로 나타났다. 이는 부부 정체성이 관계 만족과 밀접한 관련이 있다는 연구(Stanley & Markman, 1992)를 부분적으로 지지한다. 베이비붐 세대 여성은 전통적인 가치관을 내면화하여 부모 부양책임을 당연시하였으나 서구적인 가치관을 가진 자녀의 부양이나 도움을 기대할 수도 없고, 기대하지도 않으며 부부 중심의 가치관을 수용하는 상황에서 부부로서의 정체성에서 결혼생활의 의미를 찾는 것이 아닌지 추측해 볼 수 있다. 따라서 빈둥지 시기를 경험하는 베이비붐 세대를 위한 상담 및 교육에서 배우자에 대한 의미와 정체성에 대해 재저작해보고 부부관계를 재정립할 기회가 마련되어야 한다.

마지막으로 불만족형은 전반적으로 다른 두 유형에 비해 모든 영역에서 결혼만족가 낮은 집단이다. 특히 베이비붐 세대 여성의 경우에는 배우자 가족과의 관계가 상대적으로 높게 나타난 반면 가사역할 만족은 낮은 특징을 가지고 있다. 이는 배우자 부모와의 관계가 부부의 결혼생활에서 중요한 요인이라는 연구(김혜리 외, 2012; 유연지, 2006)를 일부 지지한다. 특히 낮은 수준의 결혼만족 유형에서는 장기간 결혼생활을 유지해 온 이유가 배우자 가족과의 관계에 대한 만족이 다른 영역에 비해서는 상대적으로 높기 때문이라고 사료된다. 베이비붐 세대의 약 1/3이 부모세대와 교류가 주 2회 이상으로 나타났으며 부모 세대와 도구적 지원교환을 활발히 한다는 연구(정경희 외, 2010) 결과에서 보듯 베이비붐 세대는 부모 세대와 도구적 경제적 교류가 빈번하며 이러한 배우자 가족과의 관계는 갈등의 대상이 될 수도 있지만 다른 영역의 만족이 낮은 경우에는 결혼생활을 유지하는 중요한 요인이 될 수도 있음을 나타낸다. 나아가 불만족형에 포함되는 베이비붐 세대가 황혼이혼을 고려할 때 친밀한 배우자 가족과의 관계 단절은 하나의 비용으로 생각될 수 있다.

불만족형에서는 가사역할 만족이 다른 영역에 비해 가장 낮았으며 특히 베이비붐 세대 여성은 남성보다 가사역할 만족 정도가 낮게 나타났다. 이러한 결과는 대부분 여성들은 취업과 상관없이 가사노동의 많은 부분을 담당하고 있다는 연구(유계숙, 2010; Shelton & John, 1996)와 남편의 낮은 가사노동의 참여는 아내의 부부관계에 대한 인식에 부정적인 영향을 미치는 연구 결과(김수진, 고선강, 2018)와 일치한다. 베이비붐 세대 여성은 성평등한 가치관을 습득하였지만 남성중심의 사회에서 살아왔기 때문에 남편이 은퇴 전에는 가사노동이 자신의 역할이라고 생각할 수 있다. 그러나 남편이 은퇴한 후에는 가사역할 분담에 대한 인식이 변하게 되고, 결국 베이비붐 세대 남성이 은퇴 후 가정 내의 역할 변화에 적응하지 못한다면 부부갈등의 원인이 될 수 있다. 따라서 은퇴를 시작하거나 준비하는 부부를 위한 현실적이고 실제적인 가사분담에 대한 교육 프로그램이 필요하다.

베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 개인요인을 살펴본 결과 베이비붐 세대 남성의 경우에는 주관적 경제적 지위, 성격특성이 통계적으로 유의하였으며 베이비붐 세대 여성의 경우에는 성격특성에서 신경증만 유의하였다. 이러한 결과는 경제적 상태가 결혼지속에 큰 영향을 미친다는 연구(홍백의 외, 2009)와 소득이 높을수록 결혼만족이 높게 나타난 연구(김길현, 하규수, 2012; 임나현, 2013; Lavee & Olson, 1993)와 맥을 같이 한다. 또한 상대적으로 남성이 여성보다는 장기간 결혼생활을 유지하기 위해 주관적 경제적 지위를 더 중요하게 고려한다고 이해할 수 있다. 또한 자신의 생계부양자 역할수행 정도가 결혼만족을 결정하는 요인으로 생각하고 있음을 반영한다. 따라서 남성들이 은퇴 후에도 지속적인 경제활동을 할 수 있는 사회제도가 구축될 필요가 있으며 가정 내에서 경제적 부양자 이외의 다양한 역할을 인식하고 수행할 수 있는 실천적 방안에 대한 교육이 필요함을 시사한다. 한편, 월평균 소득은 통계적으로 유의하지 않았는데 이는 은퇴를 경험하고 있는 베이비붐 세대의 특성을 반영한 결과로 볼 수 있다.

둘째, 성격특성에서는 성별에 관계없이 신경증 점수가 높을수록 만족형보다 불만족형에 포함될 확률이 높았다. 이러한 결과는 신경증과 결혼만족이 부적관계를 나타낸 연구(유미순, 유가효, 2017; 이태손, 2015; Barelds, 2005; Chen et al., 2007; Claxton et al., 2012; Kelly & Conley, 1987)와 일치하며 성별과 관계없이 같은 결과가 나타나고 신경증의 승산(odds)이 높게 나타난 것은 신경증이 결혼만족과 강한 관련성이 있다는 연구(김경미, 2009; Karney & Bradbury, 1995: Claxton et al., 2012에서 재인용)를 반영한 결과이다. 이는 신경증이 높은 경우 긴장, 불안, 우울 등의 부정적인 감정을 경험하며 스트레스 상황에서 취약할 수 있으므로 부부관계에서 발생하는 갈등에 대처하지 못하게 되어 결혼만족이 낮게 나타날 수 있음을 보여준다.

베이비붐 세대 남성의 경우 자신의 친화성이 높다고 지각할수록 불만족형과 무난형보다 만족형에 포함될 확률이 높았고 개방성이 높을수록 무난형보다 만족형에 속할 확률이 높았다. 이러한 결과는 친화성과 개방성이 높을수록 결혼만족이 높다는 연구(김경미, 2009; 유미순, 유가효, 2017; 이태손, 2015)와 일치한다. 특히 베이비붐 세대 남성의 친화성의 영향력은 다른 성격특성보다 높게 나타났는데 이러한 결과는 이타적인 행동은 부부관계에 긍정적인 영향을 미쳐 아내의 결혼만족을 높이고 더불어 자신의 결혼만족도 높아질 수 있다고 조심스럽게 해석할 수 있다.

그러나 베이비붐 세대 여성의 친화성과 개방성이 결혼만족 유형에 미치는 영향은 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 결혼만족은 자신뿐만 아니라 배우자의 성격특성도 반영되기 때문에 배우자의 성격이 베이비붐 세대 여성의 결혼만족에 영향을 더 미치는 것이 아닌지 추측해 볼 수 있다. 또한 사회문화적으로 여성에게는 친화성에 대한 기대수준이 높고 당연시 하는 경향이 있어 결혼만족에 유의한 영향을 미치지 않는 반면, 남성의 동일한 성격특성은 결혼생활에 더 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석해 볼 수 있다. 따라서 후속연구에서는 자신뿐만 아니라 배우자의 성격특성도 함께 살펴보는 것이 필요해 보인다.

베이비붐 세대 남녀의 결혼만족 유형에 영향을 미치는 가족요인을 살펴본 결과 베이비붐 세대 남성의 경우에는 배우자의 건강, 결혼대안수준, 자녀 결혼 여부, 성인자녀와의 관계가 통계적으로 유의하였으며 베이비붐 세대 여성의 경우에는 가구형태, 결혼대안수준, 성인자녀와의 관계가 통계적으로 유의하였다. 우선 베이비붐 세대 남성은 배우자의 건강이 좋을수록 불만족형보다 만족형과 무난형에 포함되었다. 그러나 베이비붐 세대 여성의 배우자 건강은 결혼만족 유형에 영향을 미치지 않았다. 이러한 결과는 배우자의 건강이 좋지 않을 때 낮은 결혼만족을 나타내는 연구(서병숙, 김수현, 2000)와 일치한 반면 남편보다 아내가 배우자의 건강에 더 민감하다는 연구(Korporaal et al., 2013)와는 상반된 결과이다. 본 연구에서 배우자의 건강이 남성의 결혼만족 유형에만 영향을 미친 이유는 여전히 여성을 가사노동 및 가족 돌봄 수행의 주체로 보는 경향이 더 크므로 아내의 건강이 좋지 않을 경우 남성의 부담감이 더 크게 작용하고 이는 결과적으로 결혼만족을 저하시키는 요인이 될 수 있음을 반영한다. 따라서 100세 시대의 중심이 될 베이비붐 세대의 건강증진 및 노년기 돌봄을 위한 정책 수립 및 집행이 필요함을 시사한다.

둘째, 가구형태에서는 베이비붐 세대 여성의 경우, 부부 단독가구인 경우에 불만족형보다 만족형과 무난형에 포함될 확률이 높았다. 이와 같은 결과는 노년기 부부는 자녀가 독립했을 때 부모와 자녀의 특성과 관계없이 결혼행복감이 향상되었다는 연구(Jose & Alfons, 2007; White & Edwards, 1990)와 일치한다. 그러나 다른 가족구성원과 함께 동거하는 것이 부부만 있는 가족보다 결혼만족이 높다는 연구(권오균, 허준수, 2010; 김연수, 2002)와는 상반된 결과이다. 본 연구에서 베이비붐 세대의 자녀는 일반적으로 성인기에 해당하며 대부분 결혼 및 취직 등으로 독립한 경우가 많다. 그러나 성인자녀와 함께 동거하는 경우에는 자녀의 돌봄과 책임이 남아 있다고 생각되므로 부부만 살 때보다 전반적인 스트레스 수준이 높아져 결혼만족이 낮게 된다고 해석할 수 있다.

특히 자녀 돌봄의 주체가 주로 모(母)이기 때문에 성인자녀와의 동거가 여성의 결혼만족에 영향을 미친다고 해석할 수 있다. 이는 베이비붐 세대 남성에 비해 여성이 자녀에게 집안일 등의 도움을 더 많이 제공하고 있다는 연구 결과(정경희 외, 2010)와 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 따라서 성인자녀와 동거하면서 돌봄을 제공하는 모(母)가 경험하는 부담을 감소시킬 수 있는 상담 등의 다각적 접근이 필요해 보인다.

셋째, 결혼대안수준은 성별과 관계없이 베이비붐 세대 결혼만족 유형에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 결혼대안수준이 높을수록 불만족형보다 만족형과 무난형에, 무난형보다 만족형에 포함될 확률이 낮았다. 이는 결혼대안수준이 높을수록 결혼만족과 결혼 안정성이 낮다는 연구(김효민, 2010; 서해정, 2008)와 일치한다. 배우자에 대한 불만족은 결혼대안수준을 높이고 이는 결혼만족을 낮게 하며 부부의 해체를 증가시킬 수 있다. 따라서 결혼대안수준을 낮추기 위해서는 베이비붐 세대 부부가 정서적으로 친밀감을 향상할 수 있는 다양한 프로그램이 개발되고 실시되어야 할 것이다. 또한 이혼을 고려하고 있는 베이비붐 세대들을 위한 부부상담 지원이 필요함을 시사한다.

넷째, 자녀 결혼 여부는 베이비붐 세대 여성의 결혼만족 유형에 영향을 미치지 않았지만 남성의 결혼만족 유형에는 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 자녀가 결혼을 했을 때 불만족형보다 만족형과 무난형에 포함되었다. 베이비붐 세대는 결혼에 대해 ‘해야 한다’라는 응답이 66.2%로 가장 높게 나타났으며 자녀에 대한 책임에 대해 ‘결혼할 때까지’라고 대답한 비율이 41.5%로 가장 많았다(정경희, 2012). 이러한 결과는 베이비붐 세대는 자녀의 결혼에 대해 적극적이며 자녀의 결혼이 부모의 책임이라고 생각할 수 있다. 따라서 자녀의 결혼은 부모로서의 책임을 성공적으로 마무리했다는 의미로 해석할 수 있다. 특히 베이비붐 세대 남성에게 영향을 미치는 이유는 결혼이라는 경제적 지출이 많은 사건은 상대적으로 부(父)에게 부담감을 줄 수 있다고 추측해 볼 수 있다.

마지막으로 베이비붐 세대 남녀는 성인자녀와의 관계가 좋을수록 불만족형과 무난형보다 만족형에 포함될 확률이 높았다. 이러한 결과는 성인자녀와의 긍정적인 관계가 부부관계 만족에 영향을 미치는 연구(성준모, 김혜경, 2019; 이은진, 남석인, 2021; 정연표, 이홍직, 2011)와 일치하며 베이비붐 세대의 결혼만족을 살펴보기 위해서는 미시체계와의 상호작용이 중요하다는 것을 알 수 있다. 평균수명 연장으로 생애주기가 길어짐에 따라 성인자녀와의 관계 지속 기간은 이전보다 증가하였고 더욱 중요해졌다. 특히 베이비붐 세대는 적은 수의 자녀를 양육했기 때문에 자녀에 대한 애정과 친밀감이 이전 세대보다 높고 자녀 중심의 가족관계를 형성하였다. 따라서 성인자녀와의 관계는 베이비붐 세대가 결혼생활을 유지하는 데 있어 보상 및 대안이 될 수 있다. 이는 성인자녀와의 관계뿐만 아니라 고부관계 및 장서관계, 손자녀 관계 등 세대 관계 개선을 위한 가족 교육과 상담의 확대가 필요함을 시사한다.

본 연구의 제한점을 근거하여 후속연구를 제언하면 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 리서치 기관을 통해 온라인 조사를 실시하였기에 전체 베이비붐 세대의 결혼만족 유형화 및 예측요인에 대해 일반화하기 어렵다. 또한 리서치 기관의 조사대상자에 포함되어 있어야 설문에 응답을 할 수 있다는 한계점도 있어 데이터가 대표성을 갖기에는 제한적이다. 또한 베이비붐 세대 결혼만족은 대부분 중간 수준 이상의 결혼만족을 보였는데 이는 베이비붐 세대의 교육수준과 관련되어 보인다. 본 연구에서의 교육수준은 중졸 이하가 26명(3.7%), 고졸이 182명(26.2%), 전문대학 이상이 486명(70.1%)로 전문대학 이상이 가장 많았다. 하지만 실제 베이비붐 세대의 학력 조사 결과(정경희 외, 2010)를 보면 중졸 이하가 31.2%, 고졸이 44%, 전문대학 이상이 24.8%로 나타났다. 이처럼 전문 대학 이상이 많다는 것은 좋은 직업을 가졌을 확률과 관련이 있기 떄문에 결혼만족이 상대적으로 높게 나타났을 가능성이 있다. 따라서 후속연구에서는 베이비붐 세대의 교육수준을 비롯한 기타 특성을 반영한 연구 대상자를 모집해야 할 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 베이비붐 세대 남녀의 결혼만족의 유형화 및 예측요인을 개인 단위로 분석하였다. 그러나 가족체계이론에 의하면 가족구성원 한 명의 변화는 다른 가족구성원에도 영향을 미치고 특히 결혼생활에 대한 평가는 배우자의 특성 및 부부의 상호작용을 반영하므로 부부를 한 쌍의 단위로 분석하는 것이 필요해 보인다. 부부의 상호작용과 역동에 대한 이해는 결혼만족을 더욱 이해할 수 있도록 할 것이다.

마지막으로 본 연구에서 나타난 성격특성, 성역할 태도, 결혼대안수준, 성인자녀와의 관계의 영향 외에 베이비붐 세대 결혼만족에 관련된 요인들에 대해 경험적인 연구가 필요하다. 특히 베이비붐 세대의 여성의 결혼만족에 영향을 미치는 요인을 확대할 필요가 있다. 배우자의 성격특성, 대인관계, 사회문화적인 요인 등의 다양한 접근으로 베이비붐 세대의 결혼만족 유형을 논리적으로 뒷받침하기를 바란다.

Acknowledgments

본 논문은 제1저자의 박사학위논문의 일부를 수정한 것이며, 2023년 추계학술대회에서 우수학위논문(박사부분)으로 선정되어 구두 발표하였음.

References

-

권오균, 허준수(2010). 노년기 부부의 결혼만족도에 관한 연구. 노인복지연구, 47, 7-29.

[https://doi.org/10.21194/kjgsw..47.201003.7]

- 권정혜, 채규만(1999). 한국판 결혼 만족도 검사의 표준화 및 타당화 연구 I. 한국심리학회지: 임상, 18(1), 123-139.

- 김경미(2009). 부부의 성격특성과 갈등의 상호작용이 결혼만족도와 이혼의도에 미치는 영향. 충북대학교 일반대학원 박사학위논문.

-

김길현, 하규수(2012). 노년기 부부관계 요인이 결혼만족도 및 이혼의도에 미치는 영향. 한국콘텐츠학회논문지, 12(5), 256-271.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2012.12.05.256]

-

김미령(2017). 노인의 성공적 노화 요소의 삶의 만족도 영향 연구: 성인자녀와의 관계를 중심으로. 한국가족복지학, 57, 159-182.

[https://doi.org/10.16975/kjfsw.2017..57.006]

- 김선영, 김영희(2005). 결혼만족도와 이혼의도에 관련된 부부관계요인: 신혼 초와 현재 결혼생활의 변화. 대한가정학회지, 43(9), 41-57.

- 김성령(2011). 베이비붐 세대의 가족주의 가치관, 노후준비도, 생활만족도에 관한 연구. 대구대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

김수진, 고선강(2018). 남편이 은퇴한 부부의 가사노동 참여와 공유 활동이 부부관계와 우울감에 미치는 영향. 한국가족자원경영학회지, 22(2), 65-84.

[https://doi.org/10.22626/jkfrma.2018.22.2.004]

- 김연수(2002). 노년기 결혼만족에 기여하는 요인 : 노년기 이전의 결혼생활 평가를 고려하여. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

김영희, 정면숙(2018). 노년기 부부에 관한 국내 연구동향 분석. 인문사회21, 9(3), 171-184.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.9.3.14]

- 김용선(2013). 로짓모형을 활용한 베이비붐 세대의 역모기지 선택요인에 관한 연구 : 인구학적 특성과 역모기지 제도에 대한 인지 여부를 중심으로. 단국대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김원표(2017). 다시쓰는 통계분석 고급회귀분석. 서울: 와이즈인컴퍼니.

-

김은경(2013). 부산·경남지역 베이비붐 세대 기혼여성의 사회관계 및 가족관계가 생활만족도에 미치는 영향에 관한 연구. 한국생활과학회지, 22(3), 437-453.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2013.22.3.437]

- 김은주, 서영희(2007). 조부모의 손자녀 양육실제에 관한 질적 연구. 아동학회지, 28(2), 175-192.

-

김정석, 김미선(2020). 졸혼(卒婚)에 대한 사회학적 단상: 졸혼의 정의, 특성, 기제 및 전망. 한국인구학, 42(4), 99-114.

[https://doi.org/10.31693/KJPS.2020.12.43.4.99]

-

김정선, 강숙(2012). 베이비붐세대의 자녀돌봄부담감, 노화불안, 노후준비 및 삶의 질. 한국보건간호학회지, 26(3), 440-452.

[https://doi.org/10.5932/JKPHN.2012.26.3.440]

- 김지경(2010). 베이비붐 세대의 경제적 부양부담. 노동리뷰, 63, 21-36.

- 김지연(2002). 자녀와의 관계와 성격이 노인의 생활만족도에 미치는 영향. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

김지훈, 강욱모(2021). <세대간 연구> 빈곤 및 소득불평등의 궤적과 요인분해: 베이비붐세대 및 에코세대간 비교분석. 사회과학연구, 32(1), 39-59.

[https://doi.org/10.16881/jss.2021.01.32.1.39]

- 김태현, 박주희(2005). 부부의 성역할 태도에 따른 부부관계 향상. 한국가족관계학회지, 10(3), 79-106.

- 김태현, 전길양(1997). 노년기 부부의 상호간 지지와 역할공유 및 결혼적응에 관한 연구. 한국노년학, 17(2), 167-182.

- 김혜경, 마경희(2015). 베이비부머 세대의 집단주의 가치관에 관한 연구-전기 베이비부머 여성을 중심으로. 지역과 세계, 39(2), 31-70.

- 김혜리, 문정희, 안정신(2012). 기혼남성이 지각하는 장모지지와 결혼만족도간의 관계: 장모-사위관계만족도의 매개효과. 한국가족관계학회지, 17(2), 45-58.

- 김효민(2010). 결혼만족도에 영향을 미치는 관련변인의 자기효과와 상대방효과. 중앙대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 나예원(2016). 노년기 부부 결혼 및 삶의 만족도의 영향 요인에 관한 연구 : 배우자 지지의 조절효과를 중심으로. 호서대학교 벤처대학원 박사학위논문.

-

남석인, 김세진, 김호정(2018). 배우자와의 지원교환 유형이 전기노인의 우울에 미치는 영향: 성별에 따른 비교를 중심으로. 보건사회연구, 38(2), 257-289.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2018.38.2.257]

- 노유지, 이혜경, 이원형, 조정래(2018). 경제, 건강, 관계자원과 다차원적 삶의 만족: 중고령인구 패널자료를 중심으로. 행정논총, 56(3), 233-267.

-

문정화, 김미혜(2015). 베이비부머의 배우자 관계 만족도 결정요인 분석: 성별차이를 중심으로. 사회과학연구, 31(2), 105-132.

[https://doi.org/10.18859/ssrr.2015.05.31.2.105]

-

박근수, 김태일(2016). 베이비부머의 노후준비가 부모부양 의식에 미치는 영향. 한국콘텐츠학회논문지, 16(2), 467-479.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2016.16.02.467]

-

박병선, 배성우(2011). 부부관계 만족도의 종단적 변화양상과 예측요인-성별 간 차이를 중심으로. 한국가족복지학, 34, 41-76.

[https://doi.org/10.16975/kjfsw.2011..34.002]

- 박서영(2023). 베이비붐 세대의 부부관계 유형화. 상명대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 박시내, 심규호(2010). 베이비붐 세대의 현황 및 은퇴효과 분석. 대전: 통계개발원.

- 박하영(2017). 남녀노인의 성역할태도 유형이 부부관계 만족도와 부부갈등 수준에 미치는 영향. 연세대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 방하남(2011). 베이비붐 세대: 그들은 누구인가?. 노동리뷰, 5-9.

- 서병숙, 김수현(2000). 노년기 부부의 결혼만족도 연구. 한국노년학, 20(1), 55-67.

- 서해정(2008). 여성결혼이민자의 결혼의 질과 결혼안정성에 관한 연구. 경기대학교 일반대학원 박사학위논문.

-

성준모, 김혜경(2019). 중·고령자의 배우자 만족도에 영향을 미치는 종단적 요인: 성별 비교를 중심으로. 노인복지연구, 74(4), 99-123.

[https://doi.org/10.21194/KJGSW.74.4.201912.99]

-

손정연, 한경혜(2014). 베이비붐 세대의 사회경제적·심리적·관계적 특성이 결혼만족도 및 결혼안정성에 미치는 영향: 남녀차이를 중심으로. 보건사회연구, 34(4), 185-216.

[https://doi.org/10.15709/hswr.2014.34.4.185]

- 송양민(2010). 베이비붐세대의 어제 오늘 그리고 내일. 경기: 21세기북스.

- 신경교(2020). 베이비붐 세대 여성의 미혼 성인자녀와의 동거경험 연구. 백석대학교 기독교전문대학원 박사학위논문.

- 양혜경(2016). 손자녀 돌봄이 조부모의 건강에 미치는 영향. 한국가족자원경영학회지, 20(3), 1-23.

- 유계숙(2010). 맞벌이부부의 가사분담이 부인의 일-가족 전이와 결혼생활만족도에 미치는 영향. 아시아여성연구, 49(1), 41-69.

- 유계숙, 최연실, 성미애(2003). 가족학이론: 관점과 쟁점. 서울: 하우.

- 유미순, 유가효(2017). 부부의 성격이 결혼만족도 및 이혼의도에 미치는 영향: 대구시 부부를 중심으로. 계명대학교생활과학연구소 과학논집, 43, 15-42.

- 유시순(2003). 기혼 노인의 결혼 만족도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 서울여자대학교 사회복지대학원 석사학위논문.

- 유연지(2006). 부부의 원가족 특성과 고부·옹서 갈등이 결혼만족도에 미치는 영향. 고려대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 이경성(2001). 이혼의도, 시도 및 계획에 영향을 미치는 요인들. 한국심리학회지: 여성, 6(2), 97-119.

- 이명신(2006). 여성의 잠재적 이혼 의도에 영향을 미치는 요인. 상황과 복지, 22, 207-266.

- 이선형, 문은영, 김보람(2014). 젠더관점에서 본 서울시 베이비부머의 가족생활 실태 및 지원방안. 서울: 서울시여성가족재단.

- 이수연, 김인순, 고재훈(2018). 개정 한국형남녀평등의식검사 개발(Ⅱ): 표준화 규준 마련 및 검사활용 매뉴얼 제작. 서울: 한국여성정책연구원.

- 이여봉(2010). 부부역할과 여성의 결혼만족도: 연령범주별 분석. 한국인구학, 33(1), 103-131.

-

이은진, 남석인(2021). 노년기 부부의 결혼만족과 성인자녀관계만족의 종단적 상호연관성에 관한 연구: 자기-상대방 상호의존모형(APIM)의 적용. 가족과 문화, 33(2), 124-169.

[https://doi.org/10.21478/family.33.2.202106.005]

- 이태손(2015). 기혼자들의 성격특성과 사랑유형이 결혼 만족도에 미치는 영향. 대구한의대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 임나현(2013). 노년기 결혼만족도 영향요인 연구: 성역할태도와 의사소통을 중심으로. 호서대학교 벤처전문대학원 박사학위논문.

-

임나현(2016). 노년기 부부의 성역할태도가 결혼만족도에 미치는 영향. 한국콘텐츠학회논문지, 16(1), 230-240.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2016.16.01.230]

-

장유미, 허영림, 정면숙(2015). 베이비부머 세대 삶의 웰니스 변화에 관한 연구. Journal of Digital Convergence, 13(3), 215-220.

[https://doi.org/10.14400/JDC.2015.13.3.215]

-

전혜성, 서미아(2012). 중년기 부부의 부부권력 및 성역할태도가 결혼만족도에 미치는 영향. 한국콘텐츠학회논문지, 12(4), 349-357.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2012.12.04.349]

- 정경희(2012). 베이비 부머의 가족생활과 노후 생활 전망. 보건복지포럼, 187, 40-49.

- 정경희(2014). 노인의 특성변화와 정책과제. 보건복지포럼, 216, 7-17.

- 정경희, 이소정, 이윤경, 김수봉, 선우덕, 오영희, . . . 이은진(2010). 베이비 부머의 생활실태 및 복지욕구. 세종: 한국보건사회연구원.

-

정연표, 이홍직(2011). 노년기 부부의 결혼불안정성에 영향을 미치는 요인. GRI 연구논총, 13(2), 151-180.

[https://doi.org/10.23286/gri.2011.13.2.007]

- 정현숙(1997). 결혼만족도 연구와 척도의 고찰을 통한 새로운 연구방향과 척도의 모색. 대한가정학회지, 35(1), 191-204.

- 정현숙(2001). 한국형 결혼만족도 척도 개발을 위한 이론적 고찰. 대한가정학회지, 39(11), 89-106.

- 정현숙(2019). 가족관계. 서울: 신정.

- 정현숙, 유계숙(2001). 가족관계. 서울: 신정.

-

조계정, 최정숙(2019). 조부와 조모가 함께하는 손자녀 양육 경험에 관한 질적 연구. 사회복지연구, 50(1), 263-308.

[https://doi.org/10.16999/kasws.2019.50.1.263]

- 조지은(2006). 기혼 부부의 결혼만족도에 영향을 미치는 변인에 관한 연구–부모기 전이 부부를 대상으로-. 중앙대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 조혜선(2003). 결혼만족도의 결정요인: 경제적 자원, 성 역할관, 관계성 모델의 비교. 한국사회학, 37(1), 91-115.

- 조혜숙(2013). 중, 노년기 부부관계가 결혼만족도에 미치는 영향과 자아탄력성의 조절역할. 생애학회지, 3(2), 1-19.

- 차성란(2012). 베이비붐 세대를 위한 미래 사회적 자본-베이비붐 세대의 집단적 특성을 중심으로. 한국가족자원경영학회지, 16(1), 67-83.

- 통계청(2016). 한국의 사회동향. 베이비붐 세대와 인구절벽. 대전: 통계개발원.

- 통계청(2021). 장례인구추계: 2020∼2070년. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=207&tag=&act=view&list_no=415453&ref_bid=, 에서 인출.

- 통계청(2022). 2021년 혼인·이혼 통계. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=204&tag=&act=view&list_no=417326&ref_bid=, 에서 인출.

-

한경혜, 손정연(2012). 베이비붐 세대의 은퇴 과정, 경제적, 관계적 자원과 심리적 복지감: 남녀차이를 중심으로. 한국가족복지학, 38, 291-330.

[https://doi.org/10.16975/kjfsw.2012..38.010]

- 행정안전부(2024). 행정동별 연령별 인구현황. https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do, 에서 인출.

-

홍백의, 박은주, 박현정, 박진(2009). 결혼지속에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 한국사회복지학, 61(3), 307-328.

[https://doi.org/10.20970/kasw.2009.61.3.013]

-

Abreu-Afonso, J., Ramos, M. M., Queiroz-Garcia, I., & Leal, I. (2022). How Couple’s Relationship Lasts Over Time? A Model for Marital Satisfaction. Psychological Reports, 125(3), 1601-1627.

[https://doi.org/10.1177/00332941211000651]

-

Allen, W. D., & Olson, D. H. (2001). Five types of African‐American marriages. Journal of Marital and Family Therapy, 27(3), 301-314.

[https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2001.tb00326.x]

-

Bahr, S. J., Chappell, C. B., & Leigh, G. K. (1983). Age at marriage, role enactment, role consensus, and marital satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 45(4), 795-803.

[https://doi.org/10.2307/351792]

-

Barelds, D. P. (2005). Self and partner personality in intimate relationships. European Journal of Personality: Published for the European Association of Personality Psychology, 19(6), 501-518.

[https://doi.org/10.1002/per.549]

-

Buunk, B. P., & Van Yperen, N. W. (1991). Referential comparisons, relational comparisons, and exchange orientation: Their relation to marital satisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(6), 709-717.

[https://doi.org/10.1177/0146167291176015]

-

Camisasca, E., Miragoli, S., Di Blasio, P., & Feinberg, M. (2019). Co-parenting mediates the influence of marital satisfaction on child adjustment: The conditional indirect effect by parental empathy. Journal of Child and Family Studies, 28(2), 519-530.

[https://doi.org/10.1007/s10826-018-1271-5]

-

Chen, Z., Tanaka, N., Uji, M., Hiramura, H., Shikai, N., Fujihara, S., & Kitamura, T. (2007). The role of personalities in the marital adjustment of Japanese couples. Social Behavior and Personality: an international journal, 35(4), 561-572.

[https://doi.org/10.2224/sbp.2007.35.4.561]

-

Claxton, A., O’Rourke, N., Smith, J. Z., & DeLongis, A. (2012). Personality traits and marital satisfaction within enduring relationships: An intra-couple discrepancy approach. Journal of Social and Personal Relationships, 29(3), 375-396.

[https://doi.org/10.1177/0265407511431183]

-

Donnellan, M. B., Conger, R. D., & Bryant, C. M. (2004). The Big Five and enduring marriages. Journal of Research in Personality, 38(5), 481-504.

[https://doi.org/10.1016/j.jrp.2004.01.001]

- Noller, P., & Fitzpatrick, M. A. (1988). Perspectives on marital interaction (Vol. 1). Clevedon, UK & Philadelphia, USA: Multilingual Matters.

-

Fowers, B. J. (1991). His and her marriage: A multivariate study of gender and marital satisfaction. Sex Roles, 24(3), 209-221.

[https://doi.org/10.1007/BF00288892]

-

Givertz, M., Segrin, C., & Hanzal, A. (2009). The association between satisfaction and commitment differs across marital couple types. Communication Research, 36(4), 561-584.

[https://doi.org/10.1177/0093650209333035]

-

Gottman, J. M. (1993). The roles of conflict engagement, escalation, and avoidance in marital interaction: A longitudinal view of five types of couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(1), 6-15.

[https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.1.6]

-

Hawkins, J. L. (1968). Associations between companionship, hostility, and marital satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 30(4), 647-650.

[https://doi.org/10.2307/349510]

-

Helms, H. M., Supple, A. J., Hengstebeck, N. D., Wood, C. A., & Rodriguez, Y. (2019). Marital processes linking gender role attitudes and marital satisfaction among Mexican‐origin couples: Application of an actor–partner interdependence mediation model. Family Process, 58(1), 197-213.

[https://doi.org/10.1111/famp.12338]

-

Henry, N. J., Berg, C. A., Smith, T. W., & Florsheim, P. (2007). Positive and negative characteristics of marital interaction and their association with marital satisfaction in middle-aged and older couples. Psychology and Aging, 22(3), 428-441.

[https://doi.org/10.1037/0882-7974.22.3.428]

-

Huston, T. L., Caughlin, J. P., Houts, R. M., Smith, S. E., & George, L. J. (2001). The connubial crucible: newlywed years as predictors of marital delight, distress, and divorce. Journal of Personality and Social Psychology, 80(2), 237-252.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.2.237]

-

Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta‐analysis. Journal of Marriage and Family, 76(1), 105-129.

[https://doi.org/10.1111/jomf.12077]

-

Jean Turner, M., Young, C. R., & Black, K. I. (2006). Daughters‐in‐law and mothers‐in‐law seeking their place within the family: A qualitative study of differing viewpoints. Family Relations, 55(5), 588-600.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2006.00428.x]

- Jeong, G. J. (1992). Marital satisfaction and marital stability: A further conceptual reformulation. Doctoral dissertation, Kansas State University. Kansas State.

-

Jose, O., & Alfons, V. (2007). Do demographics affect marital satisfaction?. Journal of Sex & Marital Therapy, 33(1), 73-85.

[https://doi.org/10.1080/00926230600998573]

-

Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin, 118(1), 3-34.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.118.1.3]

-

Kelly, E. L., & Conley, J. J. (1987). Personality and compatibility: a prospective analysis of marital stability and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 27-40.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.1.27]

-

Korporaal, M., Broese Van Groenou, M. I., & Tilburg, T. G. V. (2013). Health problems and marital satisfaction among older couples. Journal of Aging and Health, 25(8), 1279-1298.

[https://doi.org/10.1177/0898264313501387]

-

Lavee, Y., & Olson, D. H.(1993). Seven types of marriage: Empirical typology bases on ENRICH. Journal of Marital and Family Therapy, 19(4), 325-340.

[https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1993.tb00996.x]

-

Lee, G. R., & Shehan, C. L. (1989). Retirement and marital satisfaction. Journal of Gerontology, 44(6), 226-230.

[https://doi.org/10.1093/geronj/44.6.S226]

-

Lee, W. S., & McKinnish, T. (2018). The marital satisfaction of differently aged couples. Journal of Population Economics, 31(2), 337-362.

[https://doi.org/10.1007/s00148-017-0658-8]

-

Lenthall, G. (1977). Marital satisfaction and marital stability. Journal of Marital and Family Therapy, 3(4), 25-32.

[https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1977.tb00481.x]

- Lewis, R. A., & Spanier, G. B. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. In W. Burr, R. Hill, F. I. Nye, & I. Reiss (Eds.), Contemporary theories about the family (pp. 268-294). New York, NY: Free Press.

-

Li, T., & Fung, H. H. (2011). The dynamic goal theory of marital satisfaction. Review of General Psychology, 15(3), 246-254.

[https://doi.org/10.1037/a0024694]

-

Loscocco, K., & Walzer, S. (2013). Gender and the culture of heterosexual marriage in the United States. Journal of Family Theory & Review, 5(1), 1-14.

[https://doi.org/10.1111/jftr.12003]

- Madanian, L., & Mansor, S. M. S. S. (2013). Marital satisfaction and demographic traits in an emigrant sample: Rasch analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 107, 96-103.

-

Marks, J. L., Lam, C. B., & McHale, S. M. (2009). Family patterns of gender role attitudes. Sex Roles, 61(3), 221-234.

[https://doi.org/10.1007/s11199-009-9619-3]

-

Mickelson, K. D., Claffey, S. T., & Williams, S. L. (2006). The moderating role of gender and gender role attitudes on the link between spousal support and marital quality. Sex Roles, 55(1), 73-82.

[https://doi.org/10.1007/s11199-006-9061-8]

-

Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. The Family Journal, 1(3), 196-207.

[https://doi.org/10.1177/1066480793013002]

-

Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. (2015). Shared religious beliefs, prayer, and forgiveness as predictors of marital satisfaction. Family Relations, 64(4), 519-533.

[https://doi.org/10.1111/fare.12129]

-

Perrig-Chiello, P., Hutchison, S., & Morselli, D. (2015). Patterns of psychological adaptation to divorce after a long-term marriage. Journal of Social and Personal Relationships, 32(3), 386-405.

[https://doi.org/10.1177/0265407514533769]

-

Qian, Y., & Sayer, L. C. (2016). Division of labor, gender ideology, and marital satisfaction in East Asia. Journal of Marriage and Family, 78(2), 383-400.

[https://doi.org/10.1111/jomf.12274]

-

Rogge, R. D., Bradbury, T. N., Hahlweg, K., Engl, J., & Thurmaier, F. (2006). Predicting marital distress and dissolution: refining the two-factor hypothesis. Journal of Family Psychology, 20(1), 156-159.

[https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.1.156]

-

Rostami, A., Ghazinour, M., Nygren, L., & Richter, J. (2014). Marital satisfaction with a special focus on gender differences in medical staff in Tehran, Iran. Journal of Family Issues, 35(14), 1940-1958.

[https://doi.org/10.1177/0192513X13483292]

-

Sharlin, S. A. (1996). Long-term successful marriages in Israel. Contemporary Family Therapy, 18(2), 225-242.

[https://doi.org/10.1007/BF02196724]

-

Shelton, B. A., & John, D. (1996). The division of household labor. Annual Review of Sociology, 22, 299-322.

[https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.299]

-

Skowroński, D. P., Othman, A. B., Siang, D. T. W., Han, G. L. W., Yang, J. W. J., & Waszyńska, K. (2014). The outline of selected marital satisfaction factors in the intercultural couples based on the westerner and non-westerner relationships. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 346-356.

[https://doi.org/10.2478/ppb-2014-0042]

-

Stanley, S. M., & Markman, H. J. (1992). Assessing commitment in personal relationships. Journal of Marriage and the Family, 54(3), 595-608.

[https://doi.org/10.2307/353245]

- Snyder, M., & Ickes, W. (1985). Personality and social behavior. Handbook of Social Psychology, 2(3), 883-947.

- Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H., & Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3), 197-207.

-

Udry, J. R. (1981). Marital alternatives and marital disruption. Journal of Marriage and the Family, 43(4), 889-897.

[https://doi.org/10.2307/351345]

-

Watson, D., & Humrichouse, J. (2006). Personality development in emerging adulthood: integrating evidence from self-ratings and spouse ratings. Journal of Personality and Social Psychology, 91(5), 959-974.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.5.959]

-

Wendorf, C. A., Lucas, T., Imamoğlu, E. O., Weisfeld, C. C., & Weisfeld, G. E. (2011). Marital satisfaction across three cultures: Does the number of children have an impact after accounting for other marital demographics?. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(3), 340-354.

[https://doi.org/10.1177/0022022110362637]

-

White, L. (1999). Contagion in family affection: Mothers, fathers, and young adult children. Journal of Marriage and the Family, 61(2), 284-294.

[https://doi.org/10.2307/353748]

-

White, L., & Edwards, J. N. (1990). Emptying the nest and parental well-being: An analysis of national panel data. American Sociological Review, 55(2), 235-242.

[https://doi.org/10.2307/2095629]