한국판 비전통적 남성성 척도(KNMI) 타당화

초록

본 연구에서는 Kaplan et al.(2017)이 새로운 남성성의 측정을 위해 개발한 새로운 남성성 척도(New Masculinity Inventory: NMI)를 한국어판 비전통적 남성성 척도로 타당화하고자 하였다. 이를 위해 원척도의 번역 및 역번역 과정을 거쳐 최종 번안문항을 완성하였다. 이후 20~50대 성인 남성 210명을 연구대상으로 선정하여 분석을 실시하였다. 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 비전통적 남성성 원척도는 17문항 5요인으로 구성되었으나 본 연구에서는 문항의 양호도 및 신뢰도를 저해하는 문항을 제외하고 최종적으로 15문항 4요인으로 척도를 구성하였다. 둘째, 확인적 요인분석을 통해 한국판 비전통적 남성성 척도가 4요인 구조임을 재확인하였다. 셋째, 한국판 비전통적 남성성 척도와 전통적 남성성의 상관관계를 확인하여 변별 타당도를 입증하였다. 또한 선행연구를 바탕으로 비전통적 남성성 척도와 여성주의 척도와의 상관관계를 확인하여 준거 타당도를 입증하였다. 넷째, 3주 간격으로 검사-재검사 신뢰도를 검증한 결과, 적절한 신뢰도 수준을 확인하였다. 이를 통해 한국판 비전통적 남성성 척도가 비교적 신뢰할만하고 타당한 척도임을 검증하였다.

Abstract

In this study, we attempted to validate the New Masculinity Inventory (NMI) developed by Kaplan et al. (2017) as a Korean version of a nontraditional masculinity scale. To this end, the original scale was translated and back-translated to finalize the translated items. Subsequently, 210 adult males in their 20s to 50s were selected as research subjects and analyzed. The results of the analysis are as follows. First, the original nontraditional masculinity scale consisted of 17 items and 5 factors, but in this study, items that undermined the quality and reliability of the scale were excluded, resulting in a final composition of 15 items and 4 factors. Second, confirmatory factor analysis was used to reconfirm that the Korean version of the nontraditional masculinity scale had a 4-factor structure. Third, the correlation between the Korean version of the nontraditional masculinity scale and traditional masculinity was examined to verify discriminant validity. Additionally, based on previous studies, the correlation between the nontraditional masculinity scale and the feminism scale was assessed to verify criterion validity. Fourth, the test-retest reliability was verified at three-week intervals, confirming an appropriate level of reliability. Through this process, it was verified that the Korean version of the nontraditional masculinity scale is a relatively reliable and valid measure.

Keywords:

Masculinity, Traditional Masculinity, Nontraditional Masculinity, New Masculinity키워드:

남성성, 전통적 남성성, 비전통적 남성성, 새로운 남성성I. 서론

남성성에 대한 개념은 사회의 변화에 따라 더 이상 고정된 단일 차원이 아니라 유동적이고 다차원적인 속성으로 변화하고 있다. 과거 사회생물학적 관점에 기반한 유전적 남성성이 곧 남성의 정체성이라 여겼다면, 현대 사회에서 남성성은 개인이 속한 사회적 요구에 따라 형성되고 변화되면서 그 의미와 특질이 확장되고 있다.

과거의 남성성은 가족의 주요한 경제적 지원자이자 권위있는 가장으로서의 전통적 남성성이 강조되었으며, 전통적 역할 모델에 따라 남성성이 정의되었다(Mahalik et al., 2003). 이와 달리 현대 사회에서는 성별 역할에 대한 관점의 변화로 새로운 방식으로 남성성이 정의되고 있으며, 공평하게 가족 책임을 나누고 감정적으로 연결되며 자녀 돌봄에 직접적으로 참여하는 새로운 남성성이 부상하고 있다. 즉 성별 역할과 관련된 제약과 편견을 극복하는 비전통적 남성성이 강조되고 있는 것이다(김미라, 2014; Kaplan et al., 2017). 남성성에 대한 규범은 남성의 사고, 행동, 감정 표현 방식을 반영하므로, 현대의 남성성을 효과적으로 파악하고 측정하기 위한 새로운 틀이 필요하다.

남성성과 관련된 척도들을 살펴보면, 특정한 성별 역할과 특성에 기초하여 남성 규범을 준수하는 정도를 살펴보거나(이슬기, 2023; Mahalik et al., 2003), 성역할 갈등 수준을 살펴보는 것으로(이수연 외, 2012; 하문선, 김지현, 2012; O’Neil, 2013) 남성성을 평가해왔다. 그러나 이와 같은 척도들은 현대 남성의 다양성과 사회적 기대에 부합하지 않을 수 있다. 일부 연구에서는 전통적 성역할 척도에서 역코딩된 문항을 변화하는 성역할에 대한 태도로 해석하기도 하였지만(송리라, 이민아, 2012; 이슬기 외, 2022; Mahalik et al., 2003; Luyt, 2005), 단순히 전통적 규범을 위반하는 것을 입증하는 것만으로는 변화된 남성성의 본질을 명확히 파악하기엔 부족하다. 이에 변화하는 남성성의 특성을 반영한 새로운 남성성 척도의 필요성이 제기되며, 새로운 척도는 다양한 남성성의 특성과 행동을 종합적으로 고려하여 남성의 정체성을 정확하게 파악할 수 있어야 한다.

국내 연구에서는 변화하는 남성성을 측정하는 도구로 우성범(2019)의 한국 남성규범척도(K-CMaNo)와 이혜령과 김진숙(2018)의 한국판 남성성 의미 척도(K-MAMS)가 개발되었다. 하지만 이 척도들은 성인을 대상으로 한 연구임에도 연구대상이 20명으로 한국 남성 모집단 전체를 대표하기에는 한계가 존재하거나, 청소년을 대상으로 개발되어 성인 남성에게 적용하기에는 한계가 있다고 언급하였다.

또 다른 척도로는 Kaplan et al.(2017)에 의해 개발된 새로운 남성성 척도(NMI: New Masculinity Inventory)가 있다. 새로운 남성성 척도는 개인의 자유와 자기성찰을 중시하는 전체주의적 맥락을 반영하였고, 높은 여성주의와 일관성 있는 관계를 보여주어 도구의 타당성이 입증되었다. 또한 평등하고 융통성 있는 성역할 모델을 지향하며, 이는 곧 전체론적인 자기 인식을 중시하고, 진정성과 자아실현을 추구하며, 자녀 돌봄 중시, 협력과 감정 표현, 가족 역할 참여를 중시하는 현대 남성의 특성을 반영한다(Kaplan et al., 2017).

그러나 외국에서 개발되고 타당화된 새로운 남성성 척도는 아직 국내에서 사용이 가능한지 확인되지 않았다. 과거의 남성성은 강하고 독립적이며 가부장적이었다면, 현대의 남성성은 친밀하며 타인과의 관계를 중시하고 개인의 자아실현을 중시한다는 점에서 새로운 남성성과 그 맥이 같다고 볼 수 있다.

이에 본 연구에서는 새로운 남성성(NMI) 척도를 한국어로 번안하고 한국판 비전통적 남성성(KNMI) 척도의 타당성을 검증하고자 한다. 연구를 통해 남성성 연구의 확장과 관련 개념을 다루기 위한 후속 연구에 활용할 수 있도록 기초자료를 제공하고자 한다.

- 연구문제: 한국판 비전통적 남성성 척도(KNMI)는 타당한가?

Ⅱ. 선행연구 고찰

1. 남성성의 특성

1970년대 이전의 남성성은 수평선 위의 한 지점을 나타내는 특징을 가지며, 개인은 남성성과 여성성의 한 가지 속성만을 가질 수 있다는 단일 차원의 고정된 속성으로 이해되었다. 또한 사회생물학적 관점에서 유전적으로 남성이라는 것과 젠더로서의 남성성은 인과적 관계가 있다고 보았다. 남성성은 생물학적으로 정해진 표준화된 그릇이며, 심리학적 기질들과 신체적 속성에 입각하여 측정되어지는 ‘자연적인’ 어떤 것이라는 것이 상식적 가정이었다. 또한 유전적이고 자연적인 속성으로써의 남성성으로 여겨져 문화적 차원과는 별개의 특질이나 속성으로 간주되었다(Smiler, 2004).

하지만 문화와 연결된 남성성의 구현은 다양하고 유동적이며 불안정한 구성물이다(Beynon, 2011). 남성성은 동일한 개념으로 통용되는 것이 아니며, 각기 다른 국가나 지역의 문화에서 다른 방식으로 해석되고 수행될 수 있다. 남성성은 고정불변한 것이 아니며, 계급, 사회적 지위, 지역, 인종, 연령, 기대와 환경에 따라 변화하고 혼재하는 ‘사회문화적 구성물’이다(Beynon, 2011). 따라서 남성성은 사회·역사적으로 변화하는 내면화된 사회적 규범으로, 문화적 담론을 고려하여 남성성을 연구해야 한다. 공통적으로 남성은 남성의 몸을 가지고 있지만, 남성성을 나타내는 ‘남성다움’의 표현들은 무수하다. Beynon(2001)은, ‘남성(maleness)’이 생물학적 속성이라면, ‘남성성(masculinity)’은 다양한 문화에 따라 변화한다고 강조했다. 즉 남성성이란 문화적으로 동화되는 특징이 있으며, 문화적 방식에 적절하게 재구현되도록 학습된 사회적 행위와 규칙들로 이루어진다. 즉 남성성은 특정한 문화적 맥락에서 해석되고 구현되며 경험되는 것이다.

남성성에서 남성의 유전적 특질의 영향을 완전히 배제할 수 없지만, 남성성이 사회의 변화에 따라 변화하는 특성을 지니는 것은 학자들의 공통된 주장이다. Morgan(1993)은 남성성 혹은 여성성이 무엇인가는 어떤 존재인지가 아니라 어떻게 행동하느냐의 관점에서 가장 잘 접근할 수 있다고 주장하였다. 즉 ‘남성다움’과 ‘여성다움’은 모두에게 해당되는 일정한 범주로써, 문화적으로 정의된 특성을 표시하는 것으로 해석해 볼 수 있다. 이에 대해 Clare(2000)는 성취와 힘을 강조하는 것보다 양육에 잘 참여하고 감정 표현을 잘하는 등 친밀감을 회복하기 위해 노력해야 한다고 주장한다.

결과적으로 문화적 맥락에서 변화하는 남성성은 그 움직임에 맞추어 수행이 달라진다. 문화적으로 승인된 방식으로 남성성을 수행하는 사람들은 사회 내에서 존중받을 수 있지만, 그렇지 못할 경우 사회 구성원으로서 소속감을 느끼지 못하거나 심지어 사회에서 존중받지 못하고 비난을 받을 수 있다. 남성은 사회적 요인에 따라 남성성을 유형화한다고 볼 수 있으며, 남성성의 의미와 표현은 변화될 수 있다. 즉 남성성은 사회와 문화의 추이에 따라 변화할 뿐만 아니라 남성의 역할과 특질 및 인식을 포괄적으로 보여주는 시대적 산물이다.

2. 변화하는 남성성

헤게모니적 남성성(hegemonic masculinity)은 지배적 남성성, 패권적 남성성으로 불리는 개념으로(Connell, 1995), 다양한 남성성 중에서 권력과 위계를 가지고 있는 유형을 의미한다. 즉 남성성은 단일한 개념이 아니며, 많은 남성성 중 가장 지배적이며 우세한 남성성이 이상적인 남성성으로 받아들여진다.

헤게모니적 남성성의 정당성은 남성의 우월적 지위를 유지하기 위한 수단으로서의 폭력적 형태로 발현되기도 한다. Hearn et al.(2012)은 이에 대하여 남성이 지위를 얻기 위한 경쟁에 익숙하면서도 친밀한 관계에서는 취약함을 감추기 위해 권력을 사용하는 경향이 있다고 주장했다. 마찬가지로 여성혐오 또한 여성을 이질적 집단으로 여김으로써 남성성을 정의하는 우월적 지위를 유지하는 수단으로 작용한다. 이러한 경향은 남성이 더 이상 특권을 유지할 수 없는 ‘남성성의 위기’에 더욱 강화된다. 엄진(2016)은 남성들이 특정한 여성성에 대해서는 여성혐오가 아닌, 긍정적 태도를 보임으로써 현실의 젠더관계에서 자신들이 원하는 여성상을 만들려고 시도함으로 그 영향력을 행사한다고 보았다. 즉 남성들에게 중요한 것은 여성혐오의 수단이 여성이라는 ‘대상’에 있지 않고 혐오 동조를 통한 남성성의 유지와 결속이다.

우리나라에서 헤게모니적 남성성에 대한 이상은 2000년대에 경제적 위기를 맞이하면서 균열하고 있다(마경희 외, 2017). 국가와 시민사회에서의 정치적 영향력, 가족의 생계부양자로서의 지위와 권위를 독점할 수 있었던 구조적, 제도적 기반이 와해되면서 남성의 부양자로서의 책임과 역할이 변화하였기 때문이다. 헤게모니적 남성성은 사회적 변화에 따라 경쟁하고 타협하여 변화를 겪는 것으로, 새로 부상하는 남성성은 지배자의 질서와 유연한 협상을 통해 기존 남성성의 영향을 유지하거나 확장한다. 이렇게 형성된 이상적인 남성성은 많은 남성들의 일상과 일치하지 않더라도 보편적인 남성성으로 여겨지게 된다.

우리나라에서 전통적 남성성은 가부장적 남성성과 헤게모니적 남성성이 융합된 형태로 나타난다. 한국의 가부장적 남성성은 행동의 기준을 남성에 두는 전통적인 태도를 의미하며, 가부장적 사회에서 젠더 정체성은 남성이 본질이자 원본으로서 권위가 부여되어 남성성은 젠더 권력 행사의 중심에 놓여 있다(정윤정, 2017).

우리 사회에서 전통적 남성성은 남성이 갖추어야 할 것으로 기대되는 이상적 성향과 기질로 개념화 되며(마경희 외, 2019), 강한 신체적 힘과 공격성을 지니며 내적인 정서 변화를 외부적으로 표현하지 않는 특성을 지닌다(허혜경, 박인숙, 2012). 특히 아버지는 가부장적인 남성성을 가지고 가정의 생계를 담당하는 도구적 역할이 강조되어(Mahalik et al., 2003), 성공적인 아버지 역할의 수행을 위해서 가정 생활에서의 참여는 축소되는 것이 당연시되었다(백진아, 2009). 가정에서 아버지의 남성성은 강인함과 독립성, 합리성, 적극성, 주도성, 성취와 경쟁으로 나타났으며, 이와 대조적으로 여성성은 연약함과 의존성, 돌봄, 감성, 관계지향의 양상으로 나타나(김경호, 2007), 가정에서 아버지의 자율성이 강조되고, 어머니는 관계성이 강조되었다.

전통적인 남성성은 가장으로서의 역할에 중점을 두며 가정 내에서 경제적인 책임과 권한을 갖는 주체로서 힘과 독립성, 정서적 억제를 강조하는(Berger et al., 2005) 강하고 자립적이어야 한다는 가치를 강조하였다. 또한 아버지는 남아의 남성성에 관심을 가져, 여자 자녀보다 남자 자녀에게 더 강한 책임을 느끼고 더 많은 공유 영역을 가졌다(이성희, 한은주, 1998). 그러면서 아들은 모방과 동일시의 대상으로 아버지를 바라보게 되어 아버지를 성역할 모델로 영유아기부터 성인에 이르기까지 영향을 받게 되었다.

현대 학자들은 남성 지배적 체제인 가부장제의 기원에 대해 가족에 대한 책임으로부터의 자유에 초점을 두어 설명한다(허혜경, 박인숙, 2015). 단지 남성이 생물학적으로 강하기 때문이라기보다는 가족 내에서 주변적 존재였기에 가정 밖에서 외적 활동을 하게 되면서 성역할 분리가 이루어졌다고 보고 있다. 즉 남성이 출산이나 양육 및 감정을 요하는 관계에 포함되지 않음으로써 외부 활동에 집중하게 되었으며, 이것이 근대사회로 이어져 남성 지배체제의 근간을 이루었다는 것이다. 또한 산업사회로의 이행은 남성이 생계유지자로서의 역할을 하는 데 큰 영향을 주었다. 산업경제의 출현으로 남성의 경제적 책임이 중시되면서 자녀양육에 대한 책임은 여성이 차지하게 되었다.

산업화 시기의 남성은 생산을 주도하고 남성 1인의 임금으로 생계를 충족하는 가족의 생계부양자로 여겨졌다(최선영, 장경섭, 2012). 백주희(2009)의 연구에 따르면, 우리나라의 성별, 연령, 교육수준, 결혼상태, 취업유무를 통제했을 때, 미국, 스웨덴, 일본에 비해 더 높은 수준의 전통적인 성역할 태도를 보인다고 설명했다. 이러한 전통적 남성성의 특징은 현대사회에 살고 있는 남성 세대에까지 영향을 미치고 있다.

Kaplan et al.(2017)의 새로운 남성성 개념은 다음과 같은 개념을 포함하고 있다. 먼저 남성성 치료이다. 남성성 치료는 1960년대와 1990년대의 사회적 변화와 함께 영향을 받기 시작하였다. Connell(1995)은 남성성 치료가 전통적인 남성성 규범에 대해 비판적이며, 페미니즘에 호의적인 태도를 일으켰다고 설명하였다. 그러나 그는 남성성 치료가 개인주의를 강조함으로써 사회의 성별 불평등 구조를 무시할 수 있는 위험이 있다고 지적하였다. 즉, 남성성 치료는 감정적 제약을 완화할 수 있지만, 전통적인 남성 권력 구조를 약화시키는 데는 한계가 있을 수 있다는 것을 담고 있다.

두 번째로 진정성과 자기 인식을 전제로 하는 남성 해방이다. 새로운 남성성은 ‘남성스럽지 않은’, ‘온화한’, ‘여성스러운’ 태도와 같은 모호한 개념을 넘어, 진정성(authenticity)과 자기 인식(self-awareness)을 강조한다. 이는 남성이 자신을 깊이 이해하고 진정한 자아를 찾는 과정을 통해 남성성의 변화를 추구한다는 의미를 내포한다.

세 번째로 건강과 외모 중시이다. Hearn et al.(2012)에 따르면, 전통적 남성성 규범을 벗어나는 것은 개인의 건강과 밀접한 관련이 있다. 새로운 남성성은 자아와 신체, 타인과의 관계에서 전체론적 관점을 반영하며, 몸과 마음의 균형을 강조하고 있으며, 이는 신체적 활동과 자기 개선을 통해 삶의 전반적인 안녕을 향상시키려는 경향으로 나타난다(Roseann & Kaplan, 2014). 즉 새로운 남성성은 자신의 신체와 외모에 대한 관심을 높이며 건강과 행복을 추구하는 변화된 남성성을 보여준다.

마지막으로, 남성의 양육 참여이다. 남성의 역할은 가정 내 양육과 가족 생활에 적극적으로 참여하는 방향으로 확장되고 있다(이인정, 2015). 전통적으로 남성의 감정 표현이 억제되었으나, 현대 남성은 가정에서 감정적인 소통과 정서적 친밀감을 중시하고 있는 것이다. 이는 가족 구성원 간의 협력을 촉진하고 성별 역할을 유연하게 다루려는 흐름을 보여주는 것으로, 이러한 변화는 새로운 남성성이 전통적인 기대를 넘어 자신만의 가치와 역할을 새롭게 정의하는 과정에 있음을 보여준다.

Kaplan et al.(2017)의 연구에서는 ‘남성스럽지 않은’, ‘온화한’, ‘여성스러운 태도를 보이는’ 등의 모호한 개념을 변화하는 남성성으로 정의하는 것 이상으로, 진정성(authenticity)과 자기 인식(self-awareness)을 전제로 하는 남성 해방 담론(Connell, 1995)과 자신의 신체와 외모에 관심을 많이 기울이는 남성의 맥락, 성평등적 관점을 함께 살펴보았다. 그 결과, 새로운 남성성의 지지가 성평등주의적 견해와 일치하는 것으로 나타났으며, 전통적 남성성과의 차별화 된 변인으로 입증되었다. 따라서 본 연구에서는 Kaplan et al.(2017)의 개념에 기반을 두어, 비전통적 남성성을 감정 표현, 자기 인식, 건강과 외모, 양육 참여를 중시하며 성평등과 개인의 진정성을 강조하는 남성성으로 정의하고 한국 사회에서 비전통적 남성성에 대한 지지를 평가하여 변화하는 남성성을 살펴보고자 한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 20대에서 50대의 성인 남성을 대상으로 리서치 회사에 의뢰하여 온라인 설문조사를 수행하였다. 설문에 참여한 총 210명의 자료를 분석에 사용하였다.

연구대상자의 인구통계학적 특성을 살펴보면, 연령은 50대가 29.1%로 가장 많았고, 30대 26.7%, 40대 26.2%, 20대 18.1% 순으로 나타났다. 최종학력은 4년재 대학 재학/졸업이 61.4%로 가장 높게 나타났으며, 고졸이하 16.2%, 전문대 재학/졸업 11.9%, 대학원 이상 10.5% 순으로 나타났다. 결혼유무는 미혼이 50.5%로 가장 많았고 기혼 46.7%, 기타(이혼, 사별 등) 2.9% 순으로 나타났다. 자녀유무는 없음이 54.3%로 나타났고 있음이 45.7%로 나타났다. 직업은 사무/기술직이 51.4%로 가장 많았고 경영/관리/전문직이 9.0%, 기타 8.6%, 자영업 8.1%, 학생 6.7%, 단순노무 5.7%, 서비스/판매 4.3%, 기능/장치/조립 3.8%, 판매종사자 1.4%, 농림/어업 1.0% 순으로 나타났다.

2. 측정도구

한국판 비전통적 남성성을 측정하기 위하여 Kaplan et al.(2017)이 개발한 새로운 남성성 척도를 연구자가 번안한 척도를 사용하였다. 새로운 남성성 원척도는 전체론적 주의력(holistic attentiveness) 4문항, 남성적 관념에 대한 질문(questioning male norms) 4문항, 진정성(Authenticity) 4문항, 가정생활과 양육(domesticity & nurturing) 3문항, 남성 특권에 대한 민감성(sensitivity to male privilege) 2문항의 총 17문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 Likert 형식으로 1점(전혀 그렇지 않다)에서 5점(매우 그렇다)까지로 평정한다. 점수가 높을수록 새로운 남성성의 정도가 높음을 의미한다. Kaplan et al.(2017)의 연구에서 17문항에 대한 내적합치도는 .86이었고, Kaplan과 Offer(2022)의 연구에서 내적합치도는 .83이었다.

한국판 비전통적 남성성 척도의 변별 타당도를 검증하기 위해 마경희 외(2019)가 개발한 전통적 남성성 척도를 사용하였다. 전통적 남성성 척도는 성적·물리적힘, 경쟁 성공추구 성향, 서열관계와 복종, 감정절제의 4가지 하위요인으로 구성된 총 29문항이다. 각 문항은 5점 Likert 척도로, 1점(전혀 동의하지 않는다)에서 5점(매우 동의한다)까지로 평정하며 점수가 높을수록 전통적 남성성의 정도가 높음을 의미한다. 하위요인 별 내적합치도는 성적·물리적힘 .93, 경쟁 성공추구 성향 .91, 서열관계와 복종 .90, 감정절제 .93이었다. 본 연구에서 전통적 남성성의 전체 신뢰도는 .94로 나타났다.

본 연구에서 사용한 여성주의 척도는 Morgan(1996)이 고안한 ‘자유주의 페미니스트 태도와 이데올로기 척도(Liberal Feminist Attitude and Ideology Scale; LFAIS)’11문항을 차경호 외(2006)가 번안하고 최영희(2021)가 수정한 총 6문항을 사용하였다. 여성주의 척도는 남녀평등을 중심으로 여성의 권리와 기회의 향상을 위한 페미니즘적 시각을 반영한다. 각 문항은 5점 Likert 척도로, 1점(전혀 동의하지 않는다)에서 5점(매우 동의한다)까지로 평정하며 점수가 높을수록 여성주의 정도가 높음을 의미한다. 최영희(2021)의 연구에서 내적합치도는 .81로 나타났으며 본 연구에서 여성주의 척도의 전체 신뢰도는 .72로 나타났다.

3. 연구방법 및 절차

새로운 남성성(NMI) 척도의 번안을 위해 먼저, 원 저자로부터 전자메일로 도구 사용 허가를 획득하였다. 이후 영어권 국가에서 대학을 졸업한 뒤 교육학 전공으로 대학원에 재학중인 이중 언어 사용자 1인과 함께 원 문항을 한국어로 번역하여 한국어 번역안을 구성하였다. 원 문항을 직역하는 과정에서 우리나라의 정서에 맞지 않는 표현이나 매끄럽지 않은 문장을 다시 수정하였다. 예를 들면, 4번 문항 ‘남성은 삶을 살아가는 한 방법으로써 대화를 중시하고 경청해야 한다.’ 와 8번 문항 ‘남성은 자신이 하는 성행위 방식에 구애받지 않고 성관계를 즐겨야 한다.’ 를 ‘남자는 상대방을 얼마나 만족시키는 것과 관계없이 성적 경험을 즐길 수 있어야 한다’, ‘남성은 대화와 경청을 일상화해야 한다.’ 로 수정하였다.

다음으로 한국어 번역 안을 캐나다에서 심리학부를 졸업하고 통번역가로 활동 중인 이중 언어 사용자와 국내에서 번역가로 활동 중인 이중 언어 사용자가 각각 영어로 역번역한 후 영문학을 전공한 박사과정생 1인이 두 번역안을 검토하였다. 두 번역본을 비교한 결과, 어휘나 표현의 차이가 있으나 그 의미가 같음을 확인하였다.

마지막으로 이중 언어 사용자인 아동청소년학 전공 박사 학위 소지자 1인이 원척도와 역번역된 척도를 비교하고 검토하였다. 이 과정에서 원 문항의 의미와 가깝도록 17번 문항의 ‘승진’을 ‘직업적인 성과’로 바꾸어 ‘남성은 자신의 직업적인 성과가 늦춰지더라도 배우자의 직업을 존중할 수 있어야 한다’로 수정하였다. 한국형 비전통적 남성성 척도의 문항 구성은 <표 1>에 제시하였다.

본 연구는 SPSS 22.0과 AMOS 22.0을 활용하여 다음과 같이 분석하였다.

첫째, 연구대상자의 인구통계학적 특성을 살펴보기 위해 기술통계분석을 실시하였다. 둘째, 문항의 양호도 검증을 위해 각 문항의 평균과 표준편차, 문항과 총점 간의 상관관계, 전체 내적 일치도를 평가하고, 문항 제거 시 내적 일치도 및 하위요인별 내적 일치도를 계산하여 검사의 신뢰성을 평가하였다. 또한, 검사와 재검사 간의 신뢰성을 확인하였다. 셋째, 확인적 요인분석을 통해 모형의 요인구조와 모형의 적합도 지수를 확인하였다. 요인구조의 확인은 χ2값, TLI, CFI, RMSEA를 사용하였다. 넷째, Pearson 상관관계 분석을 통해 비전통적 남성성 척도의 변별 타당도와 준거 타당도를 검증하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 문항 양호도 검증

먼저 원척도의 문항과 요인 구조가 국내에서도 적용이 가능한 지 확인하기 위해 번안된 문항에 대한 확인적 요인분석을 실시하였다. 원척도의 5요인으로 확인적 요인분석을 실시한 결과, 모델의 적합도가 χ²(109)=210.46(p<.001), RMSEA=.07, CFI=.85, TLI=.81, CFI=.85로 나타나, 기준을 충족시키지 못했다. 따라서 탐색적 요인분석을 통해 한국판 비전통적 남성성 척도의 요인 구조를 다시 살펴보았다.

탐색적 요인분석은 주성분 분석 요인추출방법을 이용하였으며, 요인회전방식으로 배리멕스 방식을 사용하였다. KMO 값은 .80 이었으며, Bartlett 구형성 검정 값은 χ2=735.24(df=120, p<.001)로, 요인분석에 적합한 것으로 나타났다. 한국판 비전통적 남성성 척도의 문항 양호도를 검증을 위해 각 문항의 평균과 표준편차, 전체 내적합치도에서 문항제거시 내적합치도와 하위요인별 내적합치도, 문항-총점 간 상관을 확인하였다. 5점 리커트 척도를 사용하였을 때 문항 평균이 1.0미만이거나 4.0초과, 문항-총점 간 상관이 .4이하인 경우에는 문항의 양호도가 떨어진다고 판단하였다. 이에 문항-총점 간 상관이 4 이하인 9번(.36)과 8번(.33) 문항을 제외하였다. 문항과 총점 간 상관은 .46~.68, 전체 내적합치도에서 문항제거시 내적합치도는 .79~.80로 나타났다. 15문항으로 구성된 비전통적 남성성 문항의 전체 내적합치도는 .81로 나타났다. 각 문항의 평균은 3.33~3.90 사이, 표준편차는 .74~1.03 사이, 왜도는 -.08~-.58 사이, 첨도는 -.55~.52 사이였다. 왜도와 첨도는 값이 0에 가까울수록 정상분포에 가깝고, 왜도의 절대값이 3보다 작고, 첨도의 절대값이 10보다 작을 때 다변량 정규성을 충족하는 것으로 가정한다(Kline, 2015). 분석 결과, 비전통적 남성성 척도는 다변량 정규성 기준을 충족하는 것으로 나타났으며, 성인남성 102명을 대상으로 3주의 간격을 두고 검사-재검사 신뢰도를 확인한 결과, 검사-재검사 신뢰도는 .82로 나타났다. 한국판 비전통적 남성성 척도의 문항 양호도 검증은 <표 2>와 같다.

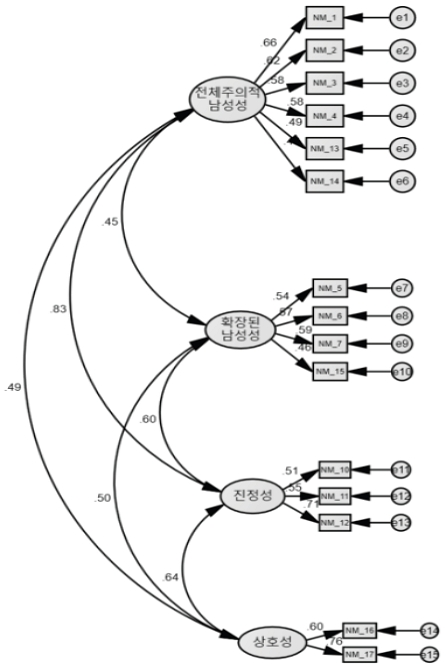

요인 1은 6문항인 ‘전체주의적 남성성’으로 남성의 전반적인 건강과 균형, 개인적인 성장을 반영하였다. 이는 남성이 신체적, 정신적 안녕에 집중함과 동시에 균형있고 조화로운 삶을 위해 노력하며 지속적으로 개인의 성장과 발전을 추구해야 한다는 특성을 반영한다. 요인 2는 4문항인 ‘확장된 남성성’으로 전통적이고 제한적인 남성성 개념에 도전하는 남성성을 반영한다. 즉 사회적으로 정의된 남성성이 지나치게 좁고 제한적이라는 것을 인식하고, 남성이 되는 것이 무엇을 의미하는 지에 대한 포괄적이고 다양한 이해를 반영한다. 확장된 남성성은 사회의 기대에 어긋나더라도 남성이 자신의 내면에 따라 행동하는 것의 중요성을 강조한다. 요인 3은 3문항인 ‘진정성’으로 자신의 감정을 진정성 있게 표현하는 것의 중요성을 반영한다. 이는 감정 표현이 나약함의 의미가 아니라 인간이 경험하는 필수적인 부분이라는 것의 동의하면서 남성이 자신의 감정을 공개적으로 표현하는 하는 것을 꺼리는 사회적 분위기에 도전하는 개념이다. 또한 사회의 고정관념이나 기대에 따르는 것이 아닌 자신의 정체성과 관심사, 가치의 차원을 편안하게 공유해야 한다는 것을 인식하는 것이다. 요인 4는 2문항인 ‘상호성’ 으로 일과 개인의 삶 사이에서 조화와 균형을 찾는 것을 중시하며, 다양한 삶의 영역에서 상호 연결성을 반영한다. 즉 일과 가족, 사회적 관계와 같은 다양한 역할과 책임을 지니고 있음을 인정하고 이러한 책임을 효율적이고 균형 있게 관리하는 것을 중시한다. 이는 개인이 시간과 에너지를 삶의 다양한 영역에 할당할 필요성을 인식하고 다른 사람을 희생시키면서 한 측면만을 지배하지 않도록 한다.

2. 확인적 요인분석

한국판 비전통적 남성성 척도의 구인 타당도 검증을 위해 확인적 요인분석을 실시하였다. 먼저 χ2=133.35(df=84, p<.001)로 나타나, 수집된 자료에 모형이 부합하지 않는 것으로 나타나 귀무가설이 기각되었다. χ2검정은 표본의 크기, 다변량 정규성, 관측변인의 수 등에 의해 영향을 받는다는 한계점을 가지고 있으므로 다른 적합도 지수를 함께 고려하는 것이 바람직하다(문수백, 2009). 각각의 적합도 지수는 TLI는 .90, CFI는 .92, RMSEA는 .05로 적합도가 양호한 것으로 나타났다. 한국판 비전통적 남성성 척도의 요인모형을 확인한 결과, 4요인 문항의 비표준화 계수 값은 모두 유의한 것으로 나타났다(p<.001). 4요인 모형의 모든 표준화 요인계수 값은 .46~.76의 값을 나타냈고, 하위요인 간 상관은 .49~.83 이었다. 확인적 요인분석을 통해 검증된 적합도 지수는 <표 3>과 같으며, 비전통적 남성성 척도에 대한 요인 모형은 [그림 1]과 같다.

3. 변별 타당도 및 준거 타당도 검증

한국판 비전통적 남성성 척도의 변별 타당도를 확인하기 위해 마경희 외(2019)가 제작한 전통적 남성성 척도와 상관관계를 살펴보았다. 그 결과, 비전통적 남성성 척도의 총점은 하위요인들 간 .31에서 .82의 상관을 보여 서로 관련되는 요인임이 확인되었다. 또한 비전통적 남성성은 전통적 남성성(r=.06, n.s)과 상관관계가 유의미하지 않았다. 즉 한국판 비전통적 남성성 척도와 전통적 남성성 척도는 서로 다른 남성성을 측정하는 것으로 나타나, 변별 타당도가 입증되었다.

다음으로 Kaplan et al.(2017)의 NMI와 페미니스트 태도 간의 높은 유사성이 한국판 비전통적 남성성과 여성주의 간의 높은 상관을 나타내는 지 확인하기 위해 준거 타당도를 확인하였다. 상관분석 결과, 비전통적 남성성은 여성주의(r=.44, p<.001)와 유의미한 정적상관이 나타나, 두 변인 간의 관련성이 검증되었다. 변별 타당도와 준거 타당도 검증 결과는 <표 4>와 같다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구의 목적은 새로운 남성성을 측정하기 위해 Kaplan et al.(2017)이 개발한 새로운 남성성 척도를 한국어로 번안하고 그 타당성을 검증하고자 하였다. 이를 위해 원척도 17문항에 대해 번역과 역번역 과정을 통해 문항을 구성하였다. 번역된 문항이 국내 남성에게도 적합한 문항인지 문항 양호도를 검증하였고 17문항 중 양호도 기준에 부합하지 않은 두 문항을 제거하여 최종 15문항으로 한국판 비전통적 남성성 척도를 구성하였다. 새로운 남성성 척도는 원 척도에서 5요인 구조를 이루었고, 한국어 버전에서는 확인적 요인분석 결과 4요인 구조로 확인되었다. 또한 한국판 비전통적 남성성 척도의 내적합치도는 .81이고 3주 간격으로 실시한 검사-재검사의 내적합치도는 .82로 나타났다. 이를 통해 한국판 비전통적 남성성 척도는 비교적 신뢰할 만하고 타당하다는 것이 입증되었다. 본 연구 결과의 요약 및 시사점은 다음과 같다.

첫째, 한국판 비전통적 남성성 척도는 15문항 4요인(전체주의적 남성성, 확장된 남성성, 진정성, 상호성)으로 구성되었음을 확인하였다. 원척도 17문항에 대한 문항 분석에서 기준에 적합하지 않은 두 문장을 제거하였다. 제거된 문항은 ‘남성적, 여성적인 특성과 역할을 구분 짓는 것은 남녀 모두에게 해롭다.’,‘남자는 상대방을 얼마나 만족시키는 것과 관계없이 성적 경험을 즐길 수 있어야 한다.’로, 문항의 신뢰도와 양호도를 저해하는 것으로 나타나 제거하였다. 한국 사회에서는 남성적 여성적인 특성과 역할을 구분 짓는 문제에 대한 인식이 서구와 다를 수 있다. 이는 서구 남성과 달리 아시아계 남성이 양육분담에 개방적이고, 남성성을 여성성의 반대 개념으로 인식하지 않았다는 Chua와 Fujino(1999)의 연구 결과와 맥을 같이 한다. 한국 사회의 특수한 문화적, 사회적 배경에서 이 문항이 공감대나 중요성을 덜 가질 수 있으며, 이는 요인적재치가 낮은 결과로 나타날 수 있다. 또 다른 삭제된 문항은 번역 과정에서 남성이 성행위에서의 성과나 능력과 관계없이 자신의 성적 경험을 즐겨야 한다는 의미를 담도록 번역하였으나, 상대에 대한 배려가 없는 성적 주도로 해석될 소지가 있다. 이러한 모호성은 일관된 응답 패턴을 방해하여 요인적재치를 낮게 만들었을 가능성이 있다.

둘째, 한국판 비전통적 남성성 척도의 확인적 요인분석 결과, 요인 1은 원척도의 하위요인 중 전체론적 주의력 4문항에 두 문항이 추가된 ‘전체주의적 남성성'으로 구성되었다. 남성성 개념도를 살펴본 우성범(2019)의 연구에서 남성이 양육보다는 부양자 역할을 더 중시하는 것으로 나타났다면, 비전통적 남성성 척도에서 전체주의적 남성성 요인은 개인의 건강과 양육 참여를 통한 개인의 자아실현을 강조하고 있다. 한국 사회의 지배적인 가치는 여성주의적 온정주의와 가족주의를 따른다는 유민봉과 심형인(2013)의 맥락을 감안할 때, 전체주의적 남성성 요인은 현대 사회에서 남성들이 양육의 중요성을 인식하고, 양육 참여를 통해 개인의 자아실현을 이루는 경향을 보여준다.

요인 2는 원척도의 하위요인인 남성적 관념에 대한 질문을 단순히 남성성에 의문을 제기하는 수준을 넘어서 현대 사회와 문화적 특성을 반영한 새로운 남성성의 개념을 포괄하는 개념인 ‘확장된 남성성’으로 명명하였다. 원문항과 동일하게 4 문항으로 구성되었으나, 요인적재치가 낮은 8번 문항이 제거되고 15번 문항이 포함되었다. 문항들은 가정에서 남성의 역할을 중시하고 사회적 기대에 어긋나더라도 자신의 내면을 중시하는 확장된 남성성의 개념을 반영한다.

요인 3은 ‘진정성’으로 원문항의 진정성 요인 4문항 중 13번 문항을 제외한 3문항으로 구성되었다. 13번 문항은 개인의 발전과 성장, 삶에서의 의미 추구를 강조하는 문항으로, 한국 사회에서 개인의 의미 추구가 전체주의적 관점보다는 진정성과 내적 성찰에 더 가까운 개념으로 이해되고 있음을 시사한다. 과거에는 남성이 사회가 요구하는 역할에 맞추어 그 기대에 부응하는 것이 중요했다면, 현대에는 개인의 자아실현과 진정성이 더 중시되고 있다. 따라서 개인의 발전과 성장을 위해 의미를 찾는 노력이 사회적 기대보다는 개인의 진정성과 연결된 것으로 보인다. 또한 진정성 요인은 기존 남성성 개념과 관련한 연구에서 정서억제(우성범, 2019), 감정억제(이혜령, 김진숙, 2018)와 다른 남성성의 차원을 나타내는 요인으로, 비전통적 남성성은 감정 표현이 더 이상 남성의 나약함을 의미하는 것이 아닌, 자기감정의 표현을 통해 진정성 있는 삶을 추구하는 것을 반영한다.

요인 4는 ‘상호성’으로 명명되었다. 이 요인에 포함된 두 문항은 한국 사회의 관계 중심적 가치관을 반영한다. 이는 서구의 남성 규범이 승리와 지배를 강조한다면, 아시아 사회는 협력과 상호 의존을 중시한다는 Owens(2010)의 주장과 맥을 같이한다. 즉 개인주의와 자기표현을 강조하는 서구의 가치관과는 달리, 아시아 전통사회는 가정의 의무와 집단, 가족의 성공을 중요한 가치로 여기는 것이다(우성범, 2019). 예를 들어, ‘남자는 자신의 직업적 성공만을 위해 가족과 친구와의 관계를 소홀히하거나 취미생활을 포기하면 안된다.’는 문항은 남성의 직업적 성공과 더불어 관계적 측면에서의 책임을 강조하고 있다. 이는 한국 사회에서 남성 규범이 온정주의적이고 집단주의적인 성향을 보여(유민봉, 심형인, 2013), 남성들이 타인의 이익을 위해 희생하고 지원하는 것을 중요한 가치로 여긴다는 점에서 나타난다. 이에 기존 원문항과 동일하게 남성 특권에 대한 민감성 요인으로 명명하기 보다는, 한국 사회의 특성을 반영한 상호성 개념으로 명명하였다. 상호성 개념은 남성이 직업적 성공만을 위해 가족과 친구와의 관계를 소홀히 하지 않으며, 배우자의 직업을 존중하고 지원하는 태도를 포함한다. 이는 남성과 여성의 상호 의존적 관계를 중시하는 한국 사회의 가치관과 부합하며, 남성 특권보다는 상호 존중과 협력을 통해 공동의 발전을 추구하는 새로운 남성성의 방향성을 제시한다. 결과적으로, 상호성 요인은 한국판 비전통적 남성성 척도에서 한국 사회의 문화적 맥락에 적합한 남성성의 새로운 정의를 제공한다.

원척도와 달리 한국판 비전통적 남성성은 ‘가정생활과 양육’ 요인이 삭제된 4요인이 도출되었다. 이는 한국판 척도의 독특한 특성으로, 전통적인 부양자 역할의 강한 문화적 영향, 변화의 필요성에도 불구하고 지속되는 문화적 지체와 연결되어 있음을 알 수 있다. 한국 사회에서는 전통적으로 남성의 역할이 직업적 성공과 경제적 책임에 더 중점을 두는 경향이 있다. 이는 우성범(2019)의 연구에서 남성성이 주로 경제적 책임과 보호자로서의 역할에 초점을 맞추고 있음을 보여준 ‘부양자 요인’과 연결하여 해석할 수 있다. 남성의 생계부양자로서의 역할이 지배적인 규범으로 자리잡고 있다면, 가정생활과 양육과 같은 다른 측면들은 남성성의 독립된 하위요인으로 인식되지 않을 수 있다. 가정에서의 양육과 돌봄은 남성성의 핵심적인 요소로 여겨지기보다는, 전통적인 경제적 부양자의 역할에 통합되었거나 상대적으로 덜 중요하게 여겨진 것으로 보인다. 배은경(2015)이 언급한 ‘문화 지체 현상’은 현대 사회에서 남성의 역할 변화가 필요함에도 불구하고, 전통적인 부양자 모델이 여전히 강하게 유지되고 있음을 시사한다. 즉, 한국 사회에서는 남성의 역할 변화에 대한 요구가 있음에도 불구하고, 이러한 변화가 실제로 척도에 반영되기보다는 여전히 전통적인 남성성의 구조가 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 이러한 문화적 차이로 인해, ‘가정생활과 양육’ 문항들이 한국 문화에서는 독립적인 요인으로서 구분되지 않고, 다른 요인들에 흡수되었을 가능성이 있다.

셋째, 한국판 비전통적 남성성의 타당도를 검증한 결과, 전통적 남성성 척도와 새로운 남성성 척도는 동일하지 않은 특성을 측정하는 것으로 나타났다. 이는 번안 타당화한 척도가 전통적 남성성과는 다른 영역을 측정하고 있음을 의미하며, 이를 통해 한국판 비전통적 남성성 척도의 변별 타당도를 확인하였다. '비전통적 남성성'은 전통적인 남성성의 특성과 대비되는 새로운 형태의 남성성을 의미하며, 전통적 남성성과의 반대 개념이라기보다는 새로운 남성성의 다양한 측면을 강조하는 것이다. 또한 준거 타당도를 확인하기 위해 여성주의와의 관계를 탐색하였다. 그 결과 한국판 비전통적 남성성 척도는 여성주의와 유의미한 정적 상관을 보였다. 새로운 남성성 이데올로기가 성평등주의적 견해와 관련이 있다는(Kaplan et al., 2017) 선행연구와 일치하는 결과를 보여준다. 또한 전통적 남성성을 지닐수록 성차별적 태도를 지닌다는(Fischer & Good, 1998; Martínez & Paterna-Bleda, 2013) 선행연구와도 일치하는 결과를 보여주고 있다. 이로써 본 연구에서 번안한 한국판 비전통적 남성성 척도가 타당함을 확인하였다.

넷째, 연구대상자의 인구통계학적 특성에 따라 비전통적 남성성의 차이가 있는지를 추가적으로 검증한 결과, 연령, 최종학력, 결혼유무, 자녀유무에 따른 비전통적 남성성은 차이가 없는 것으로 나타났다. 따라서 연구에서 사용된 비전통적 남성성 척도는 20-50대의 남성을 대상으로 사용해도 비교적 일관된 결과를 제공할 수 있는 신뢰할만한 척도로 평가된다. 본 연구의 결과는 비전통적 남성성에 대한 연구 및 관련된 개념을 이해하는 데 기여할 뿐만 아니라, 성별 역할 및 정의에 대한 사회적 태도와 인식을 평가하는데 유용한 정보를 제공할 수 있을 것이다.

마지막으로 본 연구의 한계점과 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 비전통적 남성성 척도 타당화를 위해 사용된 원척도인 새로운 남성성 척도(NMI)가 남성성에 특화된 것인지 아니면 현대 사회의 보편적인 인간성을 반영하는 것인지에 대한 심도 있는 검토가 필요하다. 즉 척도의 문항들이 특정 성별에 특화된 특성을 측정하는지, 또는 모든 성별에게 공통적으로 적용될 수 있는 특성을 측정하는지를 명확히 하지 못하는 한계가 있다. 따라서 추후 연구에서는 연구대상을 폭넓게 조사하여 그 결과를 비교 분석함으로써 새로운 남성성에 대한 본질적인 개념화가 필요하다.

둘째, 타당화 과정에서 삭제된 두 문항은 한국문화에서 새로운 남성성을 나타내는 것이 아니라는 문화적 특성의 차이를 반영하는 것이거나 번역 과정에서 한국 문화와 관련된 의미를 적절하게 전달하기 어려운 문제일 수 있다. 추후 반복적인 연구를 통해 검증과 보완이 필요하다.

셋째, 본 연구는 척도의 문항에 대한 참여자들의 해석과 경험을 질적으로 수집하는 데 제한이 있었다. 심층 인터뷰나 포커스 그룹을 통해 문항들이 현대 사회에서 기대되는 보편적인 인간적 특성을 반영하는지에 대한 심도 있는 이해가 필요하다.

Acknowledgments

본 논문은 제1저자의 박사학위논문의 일부를 수정 및 보완한 것임.

References

- 김경호(2007). 남자 비행청소년의 폭력과 남성성에 관한 연구. 청소년학연구, 14(6), 129-148.

-

김미라(2014). TV매체에 재현된 새로운 남성성(masculinity)과 그 한계 -주말 예능프로그램을 중심으로-. 한국콘텐츠학회논문지, 14(1), 88-96.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2014.14.01.088]

- 마경희, 문희영, 조서연, 김리나(2017). 지배적 남성성의 균열과 변화하는 남성의 삶 – 남성들 내부의 차이를 중심으로. 서울: 한국여성정책연구원.

- 마경희, 조영주, 문희영, 이은아, 이순미(2018). 성불평등과 남성의 삶의 질에 관한 연구(2019-53). 서울: 한국여성정책연구원.

- 문수백(2009). 구조방정식모델링의 이해와 적용. 서울: 학지사.

-

배은경(2015). ‘청년 세대’담론의 젠더화를 위한 시론: 남성성 개념을 중심으로. 젠더와 문화, 8(1), 7-41.

[https://doi.org/10.20992/gc.2015.06.8.1.7]

- 백주희(2009). 가족가치관과 성역할태도에 영향을 미치는 인구학적 변인: 국제비교 분석. 가정과삶의질연구, 27(3), 239-251.

- 백진아(2009). 한국의 가족 변화: 가부장성의 지속과 변동. 현상과인식, 33(1), 204-224.

- Beynon, J. (2011). Masculinities and culture. 임인숙, 김미영(옮김). 남성성과 문화. 서울: 고려대학교출판부.

- 송리라, 이민아(2012). 성역할 태도와 우울: 성별· 연령집단별 비교분석. 한국인구학, 35(3), 89-118.

- 엄진(2016). 전략적 여성혐오와 그 모순: 인터넷 커뮤니티 ‘일간베스트저장소’의 게시물 분석을 중심으로. 미디어, 젠더 & 문화, 31(2), 193-236.

-

우성범(2019). 한국 남성의 남자다움은 무엇인가?: 남성성에 대한 개념도 연구. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 25(3), 203-229.

[https://doi.org/10.20406/kjcs.2019.8.25.3.203]

- 유민봉, 심형인(2013). 한국사회의 문화적 특성에 관한 연구:문화합의이론을 통한 범주의 발견. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 19(3), 457-485.

- 이성희, 한은주(1998). 기혼남성의 아버지 역할행동에 관한 연구. 가정과삶의질연구, 16(2), 23-39.

-

이수연, 김인순, 김지현, 김진아(2012). 한국형 남성 성역할 갈등 검사 개발 및 타당화. 여성연구, 82(1), 5-33.

[https://doi.org/10.33949/tws.2012..1.001]

-

이슬기(2023). 한국판 남성적 규범에 대한 순응 척도 단축형 (K-CMNI-30) 개발 및 타당화. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 35(2), 495-526.

[https://doi.org/10.23844/kjcp.2023.05.35.2.495]

- 이슬기, 유성경, 방지원(2022). 영유아기 자녀가 있는 아버지의 전통적인 성역할태도와 아버지가 인식한 어머니 문지기 역할의 관계: 아버지 우울의 매개효과. 한국심리학회지: 문화 및 사회문제, 28(1), 23-41.

-

이인정(2015). 남편의 양육참여가 유아기 자녀를 둔 맞벌이 부부의 결혼만족에 미치는 영향. 사회복지연구, 46(1), 343-370.

[https://doi.org/10.16999/kasws.2015.46.1.343]

-

이혜령, 김진숙(2018). 한국판 청소년 남성성 의미 척도(K-MAMS)의 타당화. 상담학연구, 19(3), 183-207.

[https://doi.org/10.15703/kjc.19.3.201806.183]

-

정윤정(2017). ‘약한 남성’의 표상과 지배적 남성성의 공모가 만드는 젠더 전략의 사회적 함의:< 수컷의 방을 사수하라>(XTM) 를 중심으로. 미디어, 젠더 & 문화, 32(1), 75-123.

[https://doi.org/10.38196/mgc.2017.03.32.1.75]

- 차경호, 홍기원, 김명소, 한영석(2006). 한국 성인의 자존감 구성요인 탐색 및 척도개발. 한국심리학회지: 일반, 25(1), 105-139.

- 최선영, 장경섭(2012). 압축산업화 시대 노동계급가족 가부장제의 물질적 모순: '남성생계부양자' 노동생애 불안정성의 가족 전이. 한국사회학, 46(2), 203-230.

- 최영희(2021). 성인여성의 페미니즘 성향과 외모관리행동의 관계에서 교육수준의 조절효과. 한서대학교 일반대학원 박사학위논문.

-

하문선, 김지현(2012). 한국 초기 남자청소년 성역할갈등척도(K-MGRCS-Y) 개발 및 타당화 연구. 상담학연구, 13(3), 1337-1354.

[https://doi.org/10.15703/kjc.13.3.201206.1337]

- 허혜경, 박인숙(2010). 사회변동과 성역할. 서울: 문음사.

- 허혜경, 박인숙(2015). 현대사회와 젠더. 서울: 동문사.

-

Berger, J. M., Levant, R., McMillan, K. K., Kelleher, W., & Sellers, A. (2005). Impact of Gender Role Conflict, Traditional Masculinity Ideology, Alexithymia, and Age on Men's Attitudes Toward Psychological Help Seeking. Psychology of Men & Masculinity, 6(1), 73-78.

[https://doi.org/10.1037/1524-9220.6.1.73]

- Beynon, J. (2001). Masculinities and culture. UK: McGraw-Hill Education.

-

Chua, P., & Fujino, D. C. (1999). Negotiating new Asian-American masculinities: Attitudes and gender expectations. The Journal of Men’s Studies, 7(3), 391-413.

[https://doi.org/10.3149/jms.0703.391]

- Clare, A. (2000). On Men: Masculinity in Crisis. London: Chatto and Windus.

- Connell, R. (1995). Politics of changing men. Socialist Review, 25(1), 135-159.

-

Fischer, A. R., & Good, G. E. (1998). New directions for the study of gender role attitudes: A cluster analytic investigation of masculinity ideologies. Psychology of Women Quarterly, 22(3), 371-384.

[https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1998.tb00163.x]

-

Hearn, J., Nordberg, M., Andersson, K., Balkmar, D., Gottzén, L., Klinth, R., . . . & Sandberg, L. (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities, 15(1), 31-55.

[https://doi.org/10.1177/1097184X11432113]

-

Kaplan, D., & Offer, S. (2022). Masculinity ideologies, sensitivity to masculinity threats, and fathers’ involvement in housework and childcare among U.S. employed fathers. Psychology of Men & Masculinities, 23(4), 399–411.

[https://doi.org/10.1037/men0000400]

-

Kaplan, D., Rosenmann, A., & Shuhendler, S. (2017). What about nontraditional masculinities? Toward a quantitative model of therapeutic new masculinity ideology. Men and Masculinities, 20(4), 393-426.

[https://doi.org/10.1177/1097184X16634797]

- Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Publications.

-

Luyt, R. (2005). The Male Attitude Norms Inventory-II: A Measure of Masculinity Ideology in South Africa. Men and Masculinities, 8(2), 208–229.

[https://doi.org/10.1177/1097184X04264631]

-

Mahalik, J. R., Locke, B. D., Ludlow, L. H., Diemer, M. A., Scott, R. P., Gottfried, M., & Freitas, G. (2003). Development of the conformity to masculine norms inventory. Psychology of men & masculinity, 4(1), 3-25.

[https://doi.org/10.1037/1524-9220.4.1.3]

- Martínez, C., & Paterna-Bleda, C. (2013). Masculinity ideology and gender equality: Considering neosexism. Anales de Psicología, 29(2), 558-564.

-

Morgan, B. L. (1996). Putting the feminism into feminism scales: Introduction of a liberal feminist attitude and ideology scale (LFAIS). Sex Roles, 34(5), 359-390.

[https://doi.org/10.1007/BF01547807]

-

O'Neil, J. M. (2013). Gender role conflict research 30 years later: An evidence‐based diagnostic schema to assess boys and men in counseling. Journal of Counseling & Development, 91(4), 490–498.

[https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2013.00122.x]

- Owens, P. (2010). Torture, sex and military orientalism. Third World Quarterly, 31(7), 1041-1056.

-

Rosenmann, A., & Kaplan, D. (2014). Masculine body ideologies as a non-gynocentric framework for the psychological study of the male body. Body Image, 11(4), 570-580.

[https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.07.011]

- Scott, S., & Morgan, D. (2004). Body matters: Essays on the sociology of the body. London: Routledge.

-

Smiler, A. P. (2004). Thirty years after the discovery of gender: Psychological concepts and measures of masculinity. Sex roles, 50(1-2), 15-26.

[https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000011069.02279.4c]