복합외상 척도 개발 및 타당화: 사건, 가해자, 보호자 영역 중심으로

초록

본 연구는 성인의 복합외상 정도를 사건, 가해자, 보호자 영역 중심으로 측정하는 척도를 개발하고 이를 타당화 하는데 목적이 있다. 이를 위해 연구 1에서는 복합외상을 경험한 참여자 5명을 대상으로 심층면담을 진행하여 사건, 가해자, 보호자 영역에서 지각한 복합외상 경험을 현상학적 방법으로 분석하였다. 분석 결과와 선행연구를 바탕으로 40개로 구성된 복합외상 척도의 예비문항을 개발하였고 개발된 문항은 전문가 2인의 검토로 내용 타당도를 확보하였다. 다음으로 연구 2에서는 148명을 대상으로 탐색적 요인분석을 실시하여 사건 12문항, 가해자 8문항, 보호자 14문항으로 3요인, 총 34문항을 확인하였다. 연구 3에서는 218명을 대상으로 탐색적 요인분석으로 선정된 문항에 대해 확인적 요인분석을 실시하여 요인부하량과 요인간 상관 등으로 복합외상 척도가 타당하게 개발되었음을 확인하였다. 또한, 외상과 관련된 다른 척도들과 상관분석을 실시하여 준거관련 타당도인 공인타당도를 확인하였다. 추가로 본 연구에서 개발된 복합외상 척도가 복합외상을 겪는 사람들을 적절히 구분하는지 확인하기 위해 외상 체크리스트로 외상의 종류에 따라 집단을 구분하여 평균을 비교하였다. 그 결과, 복합외상을 경험한 집단에서 사건, 가해자. 보호자에 대한 평균이 높게 나타나 이 척도가 복합외상의 정도를 반영하고 있음을 확인하였다. 마지막으로 본 연구의 의의와 한계점에 대해서 논의하였다.

Abstract

The purpose of this study is to develop and validate a scale that measures the complex trauma based on the constructive concept of the incident, perpetrator, and guardian. To develop items, five participants who experienced complex trauma were interviewed and qualitative analysis was conducted using a phenomenological method. Based on the analysis results and literature reviews, we generated three factors and 40 items which were verified by two experts. Next, an exploratory factor analysis was conducted on 148 people and 34 items under three factors were identified. Then the confirmatory factor analysis was conducted on 218 people for the items selected for exploratory factor analysis, confirming that the complex trauma scale was properly developed due to factor load and correlation between factors. In addition, correlation analysis was conducted with other scales related to trauma to confirm the reference validity and the average was compared by classifying groups according to the type of trauma with a trauma checklist to confirm whether the developed complex trauma scale properly distinguishes those suffering from complex trauma. As a result, in the group that experienced complex trauma, the average for the incident, the perpetrator, and the guardian were found to be high, confirming that this scale reflects the degree of complex trauma. Implications and limitations of this study are discussed.

Keywords:

complex posttraumatic stress syndrome, PTSD, Phenomenology, scale development, validation키워드:

복합외상, 현상학, 척도 개발, 타당화I. 서론

세월호 사건을 기점으로 우리나라에는 외상 후 스트레스 장애(PTSD)에 대한 사회적 인식이 확산되었다. 외상사건을 경험한 개인은 정신적으로 심각하고 부정적인 영향을 받으며 그 영향이 평생에 걸쳐 지속되기도 하는 것으로 나타나며(Solomon & Siegel, 2003), PTSD에 관한 논의는 DSM-Ⅲ에 진단명이 채택되면서 본격적으로 시작되었다. DSM-Ⅲ에서는 외상사건을 ‘대부분의 사람들에게 심각한 고통을 초래하는 사건’으로 정의하였고(American Psychiatric Association: 이하 APA, 1987), DSM-Ⅲ-TR에서는 ‘보통의 인간 경험을 넘어서는’이라는 문구가 추가되었으며, 가장 최근 버전인 DSM-Ⅴ에서는 ‘죽음 또는 죽음의 위협, 심각한 상해 또는 성적인 폭력을 직접 경험하거나 다른 사람에게 일어나는 것을 직접 목격하거나, 가까운 가족이나 친구에게 일어났음을 알게 되는 것, 트라우마 사건의 혐오스러운 세부 내용에 반복적으로 또는 극단적으로 노출되는 것’으로 정의하고 있다(APA, 2013).

외상의 유형은 불가항력적-자연발생적 외상, 비의도적-인간 발생적인 외상, 의도적-인간 발생적인 외상사건 등의 범주로 나눌 수 있다. 불가항력적 외상사건은 지진, 태풍 등과 같은 자연재해에 해당하는 사건이고 비의도적-인간 발생적 외상은 교통사고, 산업재해와 같은 사건이 그 예이다. 의도적-인간 발생적 사건은 사람에 의해 의도한 사건으로 의도된 폭력, 성폭력과 같은 대인 간의 외상을 의미한다. 특히 의도적-인간 발생적 외상사건에는 아동폭력피해. 가정폭력, 성매매 등 대인 폭력의 성격을 띤 사건들을 들 수 있으며 이처럼 반복적으로 지속되면서 대인 폭력의 성격을 띤 외상사건의 피해자들은 기존의 PTSD 증상과는 다른 양상이 나타난다고 하여 이와 같은 유형의 외상을 복합외상(complex trauma)이라고 명명하고 있다(안현의, 2007).

Herman(1992)은 복합외상으로 인한 정서적, 행동적, 대인관계 능력상의 변화는 단순 PTSD 진단이 충분히 포괄하지 못함을 제시하며 이를 복합외상 후 스트레스 증후군(Complex Posttraumatic Stress Disorder; complex PTSD)으로 구분하여야 한다고 주장하였다. 그 이후, 세계보건기구의 국제질병분류(ICD-10, 1992)에서는 복합외상을 ‘재앙적 경험 후 성격 변화를 견디는 것’으로 명명하기도 하였으며, 미국 심리학회의 정신장애 진단 및 통계 매뉴얼(DSM-IV; APA, 1994)에서는 ‘달리 분류되지 않은 극단적 스트레스로 인한 장애(Disorder of Extreme Stress Nor Otherwise Specified; DESNOS)’로 표현하도록 제안하였다. 복합외상에 대한 수년간의 연구와 관련 증거들이 나오면서 세계보건기구는 ICD-11(2018)에서 비로소 복합 외상후스트레스장애(CPTSD)를 공식적으로 PTSD와 구별되는 독립된 증상으로 구분하였다(Hyland et al., 2023). ICD-11에 따르면, 복합외상은 외상(PTSD)의 세 가지 주요 증상인 ‘외상을 지금 여기서 외상을 다시 경험하고, 외상을 상기시키는 것을 회피하며 계속되는 위협감을 느끼는 것’ 이외에 추가로 ‘정서조절 장애, 부정적 자아개념, 그리고 관계의 어려움’이 더해진 여섯 가지 증상으로 정의된다(World Health Organization, 2022). 분류 체계에 따라 진단기준이 조금씩 차이가 있지만, 복합외상이란 도피할 수 없는 상황에서 타인의 강압적인 힘에 의해 외상에 반복해서 노출될 때 경험하는 스트레스로 인한 정신장애를 말하며, 외상으로 인한 주요 어려움과 더불어 개인의 성격적인 변화에 초점을 두고 있음을 볼 수 있다.

안현의와 주혜선(2011)은 다양한 외상사건들을 단순외상과 복합외상 유형으로 구분하여 한국 성인 집단을 연구한 결과, 단순외상보다 대인관계적 특성을 포함한 복합외상을 경험한 대상자의 외상 후 스트레스 증상의 심각성이 유의미하게 더 높은 양상을 보였다(박은아, 2015). 대인관계에서 겪게 되는 부정적 정서경험은 심리적 어려움을 초래하는 요인이 되며 잠재적 외상 스트레스 뿐 아니라 대인관계 문제가 두드러지고 정서를 조절하는 능력도 낮아지는 것으로 보고된다(박진희, 박분희, 2023). 따라서 PTSD와 복합외상의 차이를 이해하고 복합외상의 성격특성을 이해하는 것이 치료에서 매우 중요하다. 불안 장애 범주의 증상들을 주로 나타내는 PTSD와는 달리 복합외상증후군은 개인의 심리구조 전반에서 복잡한 양상을 나타내기 때문에 기존의 PTSD 치료 방법만으로는 많은 한계를 가질 수 있기 때문이다(안현의 외, 2009). 그동안 PTSD를 치료하기 위해 개발된 치료법들은 주로 증상 완화에 초점을 맞추고 있으나 복합외상에 적용한 경우에는 그 효과가 일관되지 않았다. 예를 들어, 외상 치료에 주로 사용되는 지속적 노출기법은 외상이 유형에 상관없이 효과적이라고 주장하지만(Rothbaum et al., 1992), DESNOS와 PTSD가 동시에 진단 내려진 경우 복합외상을 고려하지 않은 단순외상 치료법은 PTSD 증상을 악화시키거나 삶의 질을 저하시키는 것으로 나타났다(Ford & Kidd, 1998). PTSD의 치료법 중 하나인 EMDR(eye movement desensitization and reprocessing) 치료 역시 침입적 회상에는 효과가 있으나 장기적 외상 경험자에게는 효과가 없다는 보고가 있다(Turner et al., 1996).

따라서 복합외상을 진단하고 이에 따른 차별화된 치료개입을 진행하는 것이 필요하다. 하지만, 기존의 PTSD 진단으로 복합외상을 진단하기에는 한계가 있으며 복합외상을 진단하는 것은 쉽지 않다. 복합외상을 위한 기준이 분명하지 않을 뿐 아니라 현재 병원이나 임상 장면에서 진단이 증상에 기반을 두고 있으나 실제 임상 장면에서는 동반 장애가 많이 일어나고 있기 때문에 복합외상을 경험한 내담자들에 대해 정신과 의사나 임상가들이 일관된 진단을 내리지 못하는 경우가 흔하다. 미국 정신의학회(American Psychiatric Association, 2013)는 만성불안과 범불안장애(GAD)와 같은 재발성 우울장애, 그리고 주요우울장애(MDD)는 부정적 정서나 주관적인 정서적 고통의 구성요소를 공유로 인해 주로 동반되어 나타나는 질환으로 정신적 고통장애(distress disorder)로 칭했다(Thoma & McKay, 2014). 우울증과 히스테리성 성격장애, 조울증과 양극성 장애, 반사회성과 우울 증세, 불안과 공항 장애 및 강박적 성격장애 등, 정서 장애와 성격장애 진단을 동시에 받는 경우는 드물지 않으며 이는 Kessler et al.(1995), 그리고 Creamer et al.(2001)의 연구결과와도 일치한다. 또한, 복합외상사건 경험이 있는 내담자들은 자기 인식변화나 대인관계에서의 좌절 경험이 크기 때문에 상담자와 신뢰 관계를 형성하기가 비교적 쉽지 않으며 자신의 어려움과 정서를 인식하여 문제 영역을 구분해내고 표현하기까지는 상당히 오랜 시간이 소요된다. 이는 복합외상 진단에 있어 내담자의 주요 증상의 측면에서 관찰하는 것도 중요하지만 이를 보완할 수 있는 다른 접근방식이 필요함을 시사한다.

Seiler et al.(2023)은 복합외상을 측정하기 위해 국외에서 다양한 척도들이 사용되고 있으나 복합외상 관련 척도들의 타당화와 경험적 연구가 여전히 더 필요함을 주장하였다. 지금까지 개발된 측정 도구들 가운데 국내에서 타당화 된 복합외상 관련 측정 도구를 살펴보면 <표 1>과 같다.

<표 1>의 척도들을 살펴보면 그 내용이 DSM-Ⅵ, ICD-10, DESNOS를 기반으로 하여 개인 내적 정서와 신체 증상, 인지 변화 등에 초점을 두고 있음을 확인할 수 있다(안현의 외, 2009). 하지만, 위에 언급한 세 가지의 진단기준도, 표에 제시한 여러 가지 척도에서도 복합외상과 관련된 대상에 대한 증상을 구분하지 않았다.

복합외상을 진단함에 있어 내담자가 호소하는 주요 증상의 측면에서 관찰하는 것도 중요하지만, 복합외상이 자기-타인과의 대인관계 인식에 크게 영향을 미친다는 점에서 복합외상과 관련된 중요 대상 영역 차원에서 내담자의 증상이 어떻게 나타나는지 살펴보는 것이 중요하며, 대인관계와 비대인관계를 구분하여 사건의 경험과 심리적 영향의 복합적인 영향 관계를 명료화하는 데 도움이 된다(Lancaster et al., 2009). 이동훈 외(2018)는 DSM-Ⅳ-TR의 진단기준과 외상사건의 대상이 대인인지 비대인지에 따라 성인의 PTSD에 차이가 있음을 밝혔는데, 대인 외상이 비대인 외상보다 과각성 증상과 심리적 고통, 그리고 정서조절곤란이 더 발생함을 검증하였다. 그 외에도 여러 연구에서 대인외상 사건이 비대인외상 사건보다 PTSD 증상(Cougle et al., 2013)과 우울증(Anders et al., 2012) 등을 더 경험하며, 외상 후 부정적 인지(박지은, 정남운, 2016) 등이 높은 것으로 나타났다. 따라서 심리적으로 혼란스러운 내담자에게 복합외상과 관련된 대상 중심으로 문제의 영역이 어디인지를 구분하고 접근하는 것은 단순히 정서적으로나 신체적으로 나타나는 증상에 초점을 맞추는 것이 아닌 직접적이고 적극적으로 치료해야 하는 문제 영역을 구분하고 진단할 수 있도록 하여 증상에 대한 진단을 보완하는 효과적인 측면이 될 수 있다.

복합외상은 대인 폭력의 성격을 지니는 의도적-인간 발생적 외상에 기인하기에 관련된 중요 대상 영역으로 사건과 가해자가 존재하고 실제로 상담을 진행하고 있는 연구자들의 경험에 따르면 보호자 요인 또한 간과하기가 어렵다. 보호자 요인을 살펴보면, 보호자의 사건에 대한 태도나 기대, 좌절, 배신감 등이 중요 원인으로 작용하여 외상을 일으키기도 하고 악화시키기도 한다. 또한, 내담자가 외상으로부터 회복되는 과정에서 외상의 영역이 초기에는 사건과 가해자에 대한 내용이 주를 이루다가 상담이 진행됨에 따라 점차 보호자로 이동해 보호자에 대해 표현하지 못했던 상처들이 나타나고 이에 관한 치료적 개입이 이루어졌을 때 회복이 마무리됨을 경험하였다.

이에 본 연구에서는 복합외상의 성격과 선행연구 결과, 그리고 그동안 개발된 복합외상 척도들을 참고하여 복합외상을 대표하는 문제 영역을 크게 사건, 가해자, 그리고 보호자의 구성개념을 기반으로 구분하여 내담자의 복합외상 증상을 살펴보려고 한다. 사건은 복합외상 사건, 특별히 학교 폭력, 가정폭력, 성폭력 등의 관계 외상을 의미한다. 가해자는 사건에 직접 참여하여 내담자에게 피해를 준 사람을 의미한다. 보호자는 가해자를 제외하고 그 상황을 알고 있거나 내담자를 보호해야 하는 위치에 있는 사람, 즉 학교 폭력의 경우 교우들, 교사, 부모님 등, 아버지 폭력의 경우 어머니, 시부모 폭력의 경우는 배우자가 원가족, 지인들 등이 보호자가 될 것이다. 사건, 가해자, 보호자에 대해 이같이 정의한 구성개념을 기반으로 복합외상을 경험한 내담자를 대상으로 사건, 가해자, 보호자 영역 중심의 복합외상을 측정하는 척도를 개발하여 타당화하고자 하였다.

이를 위한 연구 과정 및 분석 과정은 다음과 같다. 첫째, 복합외상 내담자들이 사건, 가해자, 보호자 영역에 대해 어떻게 지각하는지를 질적연구 방법론 가운데 현상학적 연구방법을 사용하여 분석하였다. 현상학적 질적 연구는 인간의 체험을 있는 그대로 살펴보고 그 체험을 바로 그 체험이게 만드는 본질적인 구성요소를 파악하여 이를 기술하여 체험의 본질을 탐구하는 것으로 현상에 대한 개인들의 경험들을 보편적 본질에 대한 기술로 축소하는 것이다(김영천, 2013). 그리하여 본 연구는 국내의 복합외상을 경험한 내담자들이 사건, 가해자, 그리고 보호자 영역에서 지각한 복합외상 경험의 본질을 현상학적 방법에 토대하여 살펴보고 이를 기반으로 복합외상 예비문항을 개발하고자 하였다. 둘째, 개발된 척도의 변별도와 신뢰도, 탐색적 요인분석을 통해 구인타당도 등을 확인하여 최종문항을 결정하였다. 셋째, 확인적 요인분석을 통해 척도의 수렴 타당도와 구인간 변별타당도를 확인하였다. 넷째, 복합외상을 측정하는 다른 도구들과의 상관분석을 실시하여 준거관련 타당도를 만족하는지 확인하였다. 다섯째, 복합외상이 실제적으로 복합외상이 있는 내담자를 구분할 수 있는지 확인하기 위해 위기체크리스트를 이용하여 외상 경험이 있는 집단, 개인과 사고로 인한 외상집단. 신체폭행복합외상 집단, 성폭행 복합 집단, 복합심리폭행집단으로 나누어 본 연구에서 개발한 복합외상척도로 집단 평균을 비교하였다.

국내에서 쓰이고 있는 외상 척도는 해외에서 번역한 척도를 이용하는 경우가 많아 한국의 문화적 특성을 반영하지 못하거나 복합외상을 측정하기에 미흡한 영역을 이용하고 있다는 단점이 있다. 기존 척도와 이론을 분석하고 실제 참여자를 통한 질적연구와 온라인 설문을 통해 문항을 제작하며 기존에 사용하던 증상의 측면에서가 아닌 현장 중심적인 대상 중심 영역에서 복합외상의 증상을 살펴보는 것은 복합외상에 대한 이해를 높이고 상담자의 복합외상에 대한 전문성 강화에 기여할 수 있을 것이다. 아울러 문제 영역을 구분할 수 있도록 하여 효과적으로 내담자에게 치료개입을 할 수 있는 기반을 마련함으로써 내담자의 복지와 안녕에 기여하리라 기대한다.

Ⅱ. 연구 1 : 문항개발

연구 1에서는 외상 사건을 경험한 내담자를 대상으로 복합외상의 본질과 구조를 파악하여 그를 측정하는 문항을 개발하고자 하였다. 이를 위해 복합외상 내담자들이 지각한 복합외상 증상을 사건, 가해자, 보호자의 대상 중심 측면에서 살펴보고 질적연구 방법론 가운데 현상학적 관점에서 분석을 실시하였다. 분석 결과와 선행 연구를 바탕으로 상담전문가 2인(한국상담심리학회 심리상담 전문가 1급, 상담 경력 15년 이상)의 검토를 통해 복합외상 척도의 예비문항을 개발하였다.

1. 연구대상 및 자료 수집

본 연구에서는 Giorgi(1997)의 ‘적절성’과 ‘충분성’의 두 가지 원칙을 가지고 연구에 적합한 대상자를 인위적으로 표집하는 유의적 표집방법(purposive sampling)을 사용하였다. 연구참여자 선정 기준은 복합외상 사건 경험이 있는 20세 이상의 성인 가운데 연구자 중 1인에게 1년 이상 상담을 안정적으로 진행하고 있는 내담자로 선정하였다. 이는 복합외상 사건의 위험성을 고려하여 문제가 있을 경우, 상담자에게 부당함이나 불편함을 표현할 수 있을 정도의 신뢰 관계가 형성된 내담자를 대상으로 하고자 함이다. 본 연구참여자들이 겪은 외상사건은 주로 가족 간 갈등에서 비롯된 신체적 폭행과 학대, 지인에 의한 성폭행, 학교 폭력 등 다양하였으며 이들에 대한 인구통계학적 특성과 사건, 증상에 대한 간략한 정보는 <표 2>와 같다.

본 연구의 자료 수집은 참여자들과의 1:1 방식의 심층면담을 통해 이루어졌다. 면담은 반구조화된 방식으로 진행하였으며, 면담을 진행하기에 앞서 한국상담심리학회 소속 심리상담 전문가 1급을 소지하고 있으며 상담 경력이 15년 이상인 상담전문가 2인과 심리상담 전문가 2급이며 상담 경력 10년 이상인 1인과의 인터뷰를 통하여 반구조화된 심층면담지를 작성하였다. 면담 방식은 연구참여자를 보호하기 위해 상담을 진행하는 동일 장소에서 진행하였으며, 1시간 반 내외로 소요되었다. 필요한 내담자의 경우 상담 시간 전후를 활용하여 추가 질문을 하였다.

2. 연구 절차 및 자료 분석

현상학적 질적 분석방법으로 자료를 분석하였다. Creswell(2015)은 현상학적 질적 연구의 목적은 인간의 체험을 살피고 그 본질적 요소나 구조를 밝히는 것이라고 하였다. 현상학적 분석 절차는 크게 자료의 검토, 의미나 주제의 추출, 의미나 주제 단위로 진술을 통합, 의미나 주제 단위로 묶인 자료에 대한 성찰, 의미나 주제에 대한 통합적인 구조적 진술의 구성이다. 이 연구에서는 이를 기반으로 Moustakas(1994)가 제안한 반 캄의 변형 방법을 사용하여 분석하였다(김영천, 2013). 첫 번째, 모든 면담은 연구자가 직접 실시하였고 심층 면담을 통해 수집한 자료는 동의하에 모두 전사하였다. 면담을 진행하는 동안 면담의 주요 내용이나 키워드 등을 기록하였고 참여자 5명의 상담기록지를 토대로 외상 관련 내용을 정리한 자료를 생성하여 자료 분석 과정에 참고하였다. 둘째, 정리한 내용을 바탕으로 대인 외상과 관련된 내용, 특별히 사건, 가해자, 보호자에 관한 복합외상 내용의 개념을 구분하였고 사건에 대해 22개 개념, 가해자 영역에서 24개 개념, 그리고 보호자 영역에서 18개 개념으로 요약하였다. 셋째, 두 번째 단계에서 정리한 내용을 읽으면서 비슷한 내용을 묶고 제거하는 환원과 소거, 불변적 구성요소를 결정하였다. 나열한 개념들을 바탕으로 하위 범주를 구성하였다. 즉, 사건, 가해자, 보호자 대상에 대한 복합외상의 증상은 무엇인지 의미 단위를 확인하였다. 사건 영역에서 7개, 가해자 영역에서 9개, 보호자 영역에서 5개의 하위범주를 구성하였다. 네 번째, 앞에 정리한 하위범주이자 의미 단위인 각 대상에 대한 복합외상의 증상을 묶어 상위범주인 핵심주제를 정리하였다. 사건 영역에서 3개, 가해자 영역에서 4개, 보호자 영역에서 3개의 상위범주로 핵심주제를 선택하였다. 다섯 번째로 의미 단위와 핵심주제를 중심으로 전사 내용과 상담기록지를 정리한 자료와 비교하며 확인하였다. 현상학적 방법에 의한 질적 분석의 결과를 <표 3>에 제시한다.

현상학 연구에서는 체험자의 체험을 통해 그 본질에 다가가기 위하여 연구자가 현상학적 환원을 수행하는 것을 강조한다(서경혜, 2023). 자료 분석 과정에서 연구자의 경험과 선이해가 현상의 본질을 이해하는 데 편견이나 방해가 되지 않도록 현상학적 괄호 치기를 하여 판단 중지의 태도를 유지하려고 노력하였고 분석 과정에서 지속적인 자기 성찰의 시간을 가짐으로써 연구자의 중립성을 유지하기 위해 노력하였다. 질적 분석 결과와 이론적 배경에 제시한 기존 척도의 문항을 바탕으로 개발한 예비척도는 상담심리학 박사이자 상담전문가 2인이 검토하여 내용 타당도를 확보하였으며 40개의 예비문항을 선정하였다. 40문항은 사건 요인 14개 문항, 가해자 요인 12문항, 보호자 요인 14문항의 3개의 하위요인으로 구성하였고 설문 형식은 <부록 1>에 수록하였다.

Ⅲ. 연구 2 : 예비문항에 대한 탐색적 요인분석

연구 2에서는 연구 1에서 개발한 문항들을 탐색적으로 분석하여 복합외상의 요인 구조를 밝히고자 하였다. 이를 위해 각 문항들이 하위요인으로 적절히 분류되는지를 검증하고자 탐색적 요인분석을 실시하였다.

1. 연구대상

본 연구는 표본의 독립성을 확보하기 위해 리서치 회사를 통해 온라인 설문으로 무선적으로 참여자를 모집하였다. 참여자는 남성 68명(45.9%), 여성 80명(54.1%)으로 전체 148명이었고 연령대는 20대 46명(31.1%), 30대 56명(37.8%), 40대 46명(31.1%) 이다. 지역은 서울 48명(32%), 경기 24명(16.2%), 부산, 대구, 인천, 광주, 대전 등 76명(51.8%)으로 전국적으로 분포되어 있다. 외상 체크리스트 설문 결과, 개인의 실패나 질병과 같은 개인 외상을 겪은 사람 111명(75%), 신체적 폭행외상 41명(27.7%), 성폭행 13명(8.8%), 심리적 폭행 64명(43.2%), 교통사고와 같은 외적 사고와 관련된 외상을 겪은 사람 91명(61.5%)이고 이에 대해 상담 경험이 있는 사람이 27명(18.2%)으로 상담 기간에 대한 분포는 상담 6개월 미만 18명(12.2%), 6개월 이상 12개월 미만 4명(2.7%), 1년 이상 5명(3.4%)이다.

2. 측정도구

연구 1에서 개발한 복합외상 예비척도 40문항에 대해 4점 리커트 척도로 측정하였고, 문항 총점 상관계수로 변별도를 확인하여 부적 상관을 나타낸 한 개 문항(‘그 일에 대해 생각이 잘 나지 않는다’)을 제거하고 39문항으로 탐색적 요인분석을 실시하였다. 39문항에 대한 문항 내적 합치도는 사건 영역의 신뢰도는 .92, 가해자 영역은 .93, 보호자 영역은 .95이다.

3. 자료분석

복합외상 척도의 요인구조를 결정하기 위해 탐색적 요인분석(exploratory factor analysis, EFA)을 실시한다. 먼저 자료의 적절성을 문항 간 상관과 왜도, 첨도를 통해 확인하고 Kaiser Meyer Olkin(KMO) 표본적합도와 Bartlett의 구형성 검증 지표를 확인함으로써 탐색적 요인분석이 적절함을 확인한다. 탐색적 요인분석의 추정방법은 최대우도법(Maximum likelihood, ML)을 사용한다. 최대우도추정은 자료가 정규성을 충족할 경우, 추정치의 기댓값이 모수치와 같다는 불편향성, 표본의 크기가 클수록 추정치가 모수치에 가까워진다는 일관성, 분산이 작다는 효율성이 있어 신뢰할만한 추정치를 줄 가능성이 높고 다양한 적합도를 제공하며 모수에 대해 통계적 검정을 할 수 있는 장점이 있다. 그리고 척도에 따라 값이 변하지 않는다는 특징이 있어 EFA에 적절한 추정 방법이다(김수영, 2016). 요인 회전은 요인 간 상관을 고려하는 사각 회전 중에 Geomin방법(Yates, 1987)을 사용한다.

요인 수를 결정하기 위해 고유치, 누적분산비와 스크리도표를 확인하고 요인 수에 따른 χ²차이 검정을 확인한다. 추가적으로 정보 준거인 AIC, BIC와 근사적합도 지수인 CFI, TLI, RMSEA, SRMR를 비교한다(Kline, 2023). AIC는 표본 크기가 작을 때 잘 작동하고(Bozdogan, 2000), BIC는 다른 방법보다 요인 수 결정에 잘 작동한다는 연구가 있다(Lopes & West, 2004). AIC와 BIC는 작을수록 좋으며 모형적합도의 기준은 RMSEA는 신뢰구간의 하한이 .05 이하가 적절하고 적은 수의 요인을 가진 모형을 선택한다(Preacher et al., 2013). SRMR는 .08 이하인 경우 좋은 적합도로 판단하고(Hu & Bentler, 1998), CFI는 .95 이상인 경우 좋은 모형적합도로 판단한다(Hu & Bentler, 1998). 그리고 요인부하량과 요인 간 상관, 신뢰도, 문항과 요인 상관, 문항 총계 상관을 확인하여 최종 요인 수를 결정한다. 이를 분석하기 위해 spss 22.0과 mplus 8.4를 사용한다.

4. 연구 결과

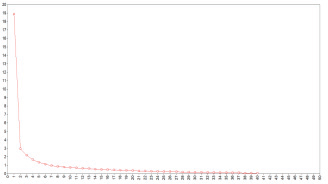

KMO 및 Bartlett의 검정을 실시한 결과 KM 표본 적합도는 .930, Bartlett은 기각되어 이 자료가 탐색적 요인분석으로 요인을 구분할 필요가 있음을 확인하였다(χ2(780) = 5187.061, p < .001). <그림 1>에 스크리 도표를 제시하였다. 그 결과, 고유값이 1이상인 요인은 6개이고, 스크리 도표와 설명된 총분산을 확인한 결과 6개 이하의 요인 개수가 적절하였다(1요인 18.87, 47.18%, 2요인 2.95, 7.37%, 3요인 2.18, 5.45%, 4요인 1.66, 4.15%, 5요인 1.35, 3.37%, 6요인 1.11, 2.78%).

<표 4>에 제시한 탐색적 요인분석의 결과를 보면 4요인 모형이 가장 적절하였다(BIC=11906.05, CFI=.872, RMSEA=.083[.076, .090], SRMR=.042). 그러나 연구 1의 결과로 개발한 문항은 사건(1-14번 문항), 가해자(15-26 문항), 보호자(27-40번 문항) 영역 등 3요인으로 구성되어 있으며, 근사적합도 지수들은 5요인 모형이 4요인 모형보다 적절하므로(CFI=.900, RMSEA=.076[.069, .083], SRMR=.036) 3요인 모형과 4요인 모형, 5요인 모형을 경쟁 모형으로 비교하는 것이 가능하다.

탐색적 요인분석 결과 3요인, 4요인, 5요인 모형 모두 전반적으로 문항개발 의도와 비슷하게 문항이 분류되었다. 3요인 모형에서는 4개 문항의 요인부하량이 기준치를 넘지 못하였거나(5번, b=0.21, p<.05) 중복으로 분류된 되었다(7번, b=0.91, 0.33, p<.05; 10번, b=0.49, 0.42, p<.05 30번, b=0.40, 0.43, p<.05). 5요인 모형에서는 5요인으로 분류되는 문항이 존재하지 않았다. 마지막으로 4요인 모형에서는 1요인이 사건 관련 문항을, 2요인이 가해자 관련 문항을, 3요인이 보호자 관련 문항으로 적합하게 분류되었다. 4요인 모형에서 네 번째 요인으로 분류된 18번(생각하면 짜증이 난다)과 19번(화가 난다) 문항은 가해자 요인으로 개발되었으나 내용적으로 적절하게 분류되지 않았으며 1요인을 제외한 다른 요인과의 상관이 유의하지 않았다(1 vs 4, r=0.35, p<.05; 2, 3 vs 4, r=0.23, 0.24). 따라서 18번과 19번 문항을 제거하고 3요인으로 척도를 개발하는 것이 타당하였다. 4요인 모형에서 네 번째 요인을 제거하고 남은 세 요인에 대한 상관은 통계적으로 유의하였고 Kline(2023)이 제시한 .90이하이므로 각 요인이 변별타당도를 확보하였다고 할 수있다(1 vs 2, 3 r=0.58, 0.53, p<.05; 2 vs 3 r=0.63, p<.05). 탐색적 요인분석 결과 어떠한 요인에도 적절하게 기여하지 못하는 3개 문항을 추가로 제거하고 남은 36문항에 대해 3요인 모형과 4요인 모형의 분석 결과를 <표 5>에 제시하였다.

탐색적 요인분석 결과 남은 34문항에 대해 신뢰도와 변별도, 기술통계치를 <표 6>에 제시한다. 각 요인에 대한 문항의 기여 정도를 문항 제거 시 신뢰도 값으로, 신뢰도는 문항 내적 합치도 Cronbach’s α로, 변별도를 문항 총계 상관으로 확인한 결과, 사건 영역인 1요인 12개 문항, 가해자 영역인 2요인 8개 문항, 보호자 영역인 3요인 14개 문항 모두 문항 제거 시 신뢰도가 Cronbach’s α와 비슷하거나 낮았으며 신뢰도는 .90 이상, 변별도는 .05 이상으로 적절하였다.

Ⅳ. 연구 3 : 확인적 요인분석과 타당도 검증

연구 3에서는 연구 1과 연구 2를 통해 선별된 문항들이 다른 표본에서도 타당한지를 확인하고 기존의 척도들과의 관계를 밝힘으로써 준거관련 타당도가 확보되는지를 검증하고자 하였다. 또한, 본 연구에서 개별된 척도가 외상 집단과 기준 집단을 적절히 구별할 수 있는지를 검증하고자 한다. 위에 기술한 연구문제에 대해 개발된 문항에 대해 확인적 요인분석을 실시하고, 준거관련 타당도를 확인하기 위하여 상관분석을 실시하였다. 그리고 개발된 복합외상 척도가 기준집단과 외상집단을 구분하는지 확인하기 위해 각 하위요인에 대해 평균을 비교하였다.

1. 연구대상

연구 3에 참여하는 연구 대상자는 온라인 설문으로 모집하였다. 참여자는 남성 101명(46.3%), 여성 117명(53.7%)으로 전체 218명이었고 연령대는 20대 88명(40.4%), 30대 63명(28.9%), 40대 66명(30.3%)이고 평균 연령은 33.73(표준편차 8.44)세이다. 지역은 서울 71명(33%), 경기 40명(18.3%), 부산 19명(8.7%) 등 각 지역에 분포되어 있다. 개인문제나 사고로 인한 외상을 격은 사람은 77명(35.3%), 개인, 사고, 신체적으로 복합외상을 겪은 사람은 52명(23.9%), 개인, 사고, 성폭력에 의한 복합외상을 겪은 사람은 36명(16,5%), 개인, 사고, 심리적 복합외상은 30명(13.8%), 외상을 겪지 않은 사람은 23명(10.5%)이다. 이에 대해 상담 경험이 있는 사람은 42명(19.3%)이고, 그 기간이 6개월 미만이 26명(11.9%), 6개월이상 1년 미만은 5명(2.3%), 1년 이상인 사람은 11명(5%)이다. 이들의 체크리스트의 개인 평균은 1.28(0.97), 사고 평균은 1.05(1.01), 신체폭행 평균은 0.62(1.11), 성폭행 평균은 0.22(0.59), 심리폭행 평균은 0.92(1.20), 전체 체크리스크 평균은 4.08(3.6)이다.

2. 측정도구

Foa et al.(1997)가 개발한 외상 후 스트레스 증상 진단 척도(Post-traumatic Diagnosis Scale, PDS) 가운데 외상적 사건 유형에 관한 12문항을 기초로 장진이(2010)가 대인간 외상 경험을 세분화하여 추가한 것에 서영석 외(2012)가 보고한 한국인이 외상이라고 지각하는 외상사건 중 대인관계 외상을 추가하여 사용하였다. ‘홍수, 지진, 태풍, 해일, 산사태’, ‘일에 대한 심한 좌절, 실패’, ‘학창 시절 또래에 의한 심한 신체적 폭행’ 등 20개의 외상사건에 대한 문항으로 구성하였으며 ‘예’, ‘아니오’로 체크하여 외상 경험의 유무를 구분하기 위한 질문으로 구성하였다.

본 연구에서 문항개발절차를 걸쳐 제작된 사건, 가해자, 보호자 영역 중심의 복합외상 척도이다. 개발된 척도는 3개의 하위요인으로 구성되며, 각 하위요인은 사건 12문항, 가해자 8문항, 보호자 14문항, 총 34문항의 4점 척도로 구성되었다. 각 하위요인의 신뢰도는 사건영역 .907, 가해자 영역 .911, 보호자 영역 .944이다.

주혜선과 안현의(2008)가 개발하고 타당화하였으며 외상에 대해 다양한 차원에서 심리적 위기를 측정하였다. 총 53문항으로 이 연구에서는 4점 척도를 사용하였다. 외상 당시 인지적 반응 요인의 신뢰도는 .771, 외상 당시 정서적 반응 .878, 외상 당시 신체적 반응 .922, 외상 후 외상과 관련된 인지적 평가 .919, 외상 후 자신, 타인, 세상에 대한 신념 .936, 외상 후 정서적 반응 .846, 외상 후 대처 전략 .842, 외상 심각성 .907, 외상 후 사회적지지 .929이었다.

장진이와 안현의(2011)가 개발하고 타당화하였다. 지속적 대인간 외상으로 인해 외상 후 스트레스가 발생하면 개인의 심층적인 심리구조인 자기체계(self-system)에 변화가 초래되고 이를 측정하는 도구이다. 총 58문제이고 4점 척도를 사용하였다. 상위요인인 주체적 자기손상에 대한 하위요인으로 자기지속성 손상, 자기반성 손상, 자기자각손상, 자기주도성손상, 자기통합성손상, 상위요인인 대상적 자기 손상에 대해 하위요인으로 부정적 자기, 죄책감, 수치심, 상위요인인 자기조절손상에 대한 하위요인으로 과소자기조절, 과잉자기조절, 자기파괴적 행동으로 구성된 이중구조의 척도이다. 이 연구에서는 요인분석 결과 하위요인들을 각 상위요인으로 묶는 것이 적절하게 나타났다. 신뢰도는 주체적 자기손상 .967, 대상적 자기손상 .956, 자기 조절 손상 .919이었다.

Tedeschi와 Calhoun(1996)이 개발하고 송승훈 외(2009)가 타당화한 한국판 외상후 성장 척도를 사용하였다. 총 16문항 4점 척도를 사용하였고 본 연구에서 각 하위요인의 신뢰도는 성장 자기지각변화(6문항)가 .912, 성장 대인관계 깊이 증가(5문항)가 .903, 성장 새로운 가능성 발견(3문항)이 .826, 성장 영적 종교적 관심 증가(2문항)이 .906이다.

3. 분석방법

복합외상 척도의 하위요인의 구인타당도인 수렴타당도와 변별타당도를 확인하기 위해 확인적 요인분석을 실시한다. 공인타당도를 확인하기 위하여 외상 후 위기체크리스트, 외상화된 자기체계척도, 지각된 사회적지지 척도의 하위요인과 복합외상척도의 하위요인의 상관관계를 분석한다. 마지막으로 기준집단과 외상집단으로 구분하여 복합외상 각 하위요인의 평균을 비교한다.

4. 연구 결과

복합외상의 요인구조를 확인하기 위해 확인적 요인분석을 실시하였다. 그 결과, 모형적합도의 일부가 적절하였고(χ2(524) = 1421.623, p<.000, RMSEA .089[.083, .094], CFI .826, SRMR .063), 개발된 척도의 문항 수에 비해 표본크기가 다소 적어 충분히 좋은 모형적합도는 아니었으나 각 하위요인에 대한 요인부하량은 모두 적절하여 수렴타당도를 확보하였다(사건 [.523, .828], 가해자 [.692, .821], 보호자 [.581, .847]). 그리고 하위요인인 사건, 가해자, 피해자 요인의 상관이 적절하여 변별타당도를 만족하였다(r=[.706, .776]). 따라서 이들 척도는 구인타당도를 확보하였다고 판단할 수 있겠다.

복합외상 척도의 준거관련 타당도 중 하나인 공인타당도를 확인하기 위하여 외상 후 위기체크리스트, 자기체계, 사회적지지, 외상 후 성장 척도와 상관을 분석하였다. 그 결과인 상관과 기술 통계량을 <표 8>에 제시한다. 복합외상 척도의 각 하위요인과 전체 평균은 외상 후 위기, 자기체계의 각 하위요인과 모두 정적인 상관이 있으므로(r=[.548, .824]), 공인타당도를 확인하였다. 외상후 성장의 성장 지각은 사건, 보호자, 전체 평균과 상관이 부적으로 유의하였고(r=[-.192, -.207]), 성장 대인은 피해자 요인과(r=-.148) 부적으로 유의한 상관이 있었다. 성장 영성은 가해자(r=.178), 전체 평균(r=.144)과 정적으로 유의한 상관이 있었다. 외상 후 성장 전체 평균과 보호자 요인의 상관이 부적으로 유의하였다(r=-.137).

외상체크리스트의 결과에 따라 체크리스트에 반응이 없는 연구참여자를 무집단으로 분류하고, 개인외상과 사고 외상에 반응한 사람은 사고 집단으로, 신체 폭력과 사고 등 여러 외상이 있는 사람을 신체복합집단, 성폭력이 있는 사람은 성복합 집단, 심리 폭력이 있는 사람들은 심리복합으로 분류하여 다변량 분산분석으로 집단간 평균을 비교하였다. 각 집단의 평균과 표준편차는 <표 9>에 제시하였고, 다변량 분산분석 결과는 <표 10>에 제시하였다.

다변량 분산분석은 각 집단에 대해 등분산성 조건을 만족하여야 하는데, 복합외상의 사건 요인과 보호자 요인은 등분산을 만족하였고 가해자 요인은 등분산성 가정을 충족하지 못하였다. 다변량 분산분석 결과 각 집단의 평균차는 유의한 차이가 있었다(p<.001). 사건 요인은 모든 집단이 무집단보다 높았고, 신체복합집단과 성복합 집단의 사건 요인 평균은 사고 집단 평균보다 높았다. 가해자 요인과 보호자 요인은 신체복합, 성복합집단의 평균이 무집단이나 사고집단보다 높았다. 복합외상 전체 평균도 신체복합, 성복합집단의 평균이 무집단이나 사고집단보다 높았다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 복합외상을 경험한 내담자를 대상으로 복합외상의 증상을 사건, 가해자, 보호자의 대상 중심 영역에 따라 측정하는 복합외상 척도를 개발하고 통계적으로 타당화하기 위해 이루어졌다. 내담자가 보고하는 주요 증상뿐 아니라, 복합외상 관련 대상 영역에 따라 살펴봄으로써 효과적으로 복합외상 내담자를 선별하고 차별화된 개입을 할 수 있을 것으로 기대하였다. 연구의 주요 결과와 이에 관한 논의사항을 정리하면 다음과 같다.

먼저 연구 1에서는 외상사건을 경험한 내담자를 심층 면담하고 인터뷰 내용을 현상학적 방법으로 분석하여 사건, 가해자, 보호자 영역으로 문제의 영역을 구분하여 40문항으로 구성된 예비문항을 개발하였다. 다음으로 연구 2에서는 연구 1에서 개발한 문항을 탐색적 요인 분석하여 하위요인으로 분류하고 연구 1에서의 개발 목적과 부합하는지 확인하고 사건 요인 12문항, 가해자 요인 8문항, 보호자 요인 14문항, 총 34문항을 최종 선별하였다. 그 결과, 이론적 배경을 바탕으로 질적 분석을 통해 개발된 문항이 통계적으로도 적절하게 분류됨을 확인하였으며 개발된 문항들이 특정 사람에게만 적용되는 것이 아닌 보편적으로 사용 가능하다는 일반화 가능성을 확인하였다. 마지막으로 연구 3의 결과로, 본 연구에서 개발된 척도를 다른 집단에도 적용하여 교차타당도를 획득하였으며, 기존의 척도들과의 상관분석을 통해 공인 타당도를 확인하였다. 그리고 본 척도가 복합외상을 경험한 사람들과 그렇지 않은 사람들을 적절히 구분하는지 외상 체크리스트를 통해 집단을 분류하고 평균을 비교하여 분석한 결과, 두 집단의 차이가 유의하게 나타났음을 확인하였다. 즉, 본 연구에서 개발된 복합외상 척도는 복합외상의 정도를 적절하게 측정하고 있으며, 복합외상 집단을 구분하는 데에 효과적임을 확인하였다.

이러한 연구 결과를 바탕으로 본 연구의 의의를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 개발한 복합외상 척도는 복합외상 내담자의 외상 영역별 척도가 부재한 상황에서 중요한 영역인 사건, 가해자, 보호자 영역의 구성개념을 중심으로 복합외상을 측정하는 유일한 도구라는 점에서 의의가 있다. 기존의 척도와 진단기준에서는 같은 증상이라도 사건에 대한 증상인지 가해자에 대한 증상인지를 구분할 수 없었고 따라서 문제 영역을 구분하고 치료적으로 접근하기에는 어려움이 있었다. 복합외상에 대한 기존의 증상인 정서적 각성 조절의 어려움, 주의와 의식의 변화(기억상실, 해리 및 이인화 경험), 신체화 증상, 자기에 대한 부정적 시각(만성적 죄책감과 수치심), 대인관계에서 신뢰와 친밀감의 어려움, 의미체계의 변화 등으로는 내담자의 문제 영역을 변별하는 데 한계가 있다. 관계 외상 경험자들은 대인관계에서 신뢰심을 형성하는 데 어려움을 겪는 경향이 있으므로 상담자와 신뢰 관계를 형성하는데에도 적지 않은 시간이 소요되며 치료 기간이 장기화될 가능성이 높다. 상담 기간이 길어지면 내담자에게 중요 대상인 보호자에 대해 다루지 못한 상태에서 상담이 종결되기도 한다. 따라서 대상에 따른 증상을 구분하는 것은 상담에서 개입해야 할 영역에 대한 구성틀을 제공함으로써 효과적인 개입을 돕고 상담 기간 단축에도 도움이 될 수 있다.

복합외상에 대한 치료 가운데 증상 완화에 초점을 둔 치료법들의 PTSD와 복합외상에 대한 효과가 일관되지 않은 반면, 문제의 영역을 구분하고 그에 대한 사고과정을 점검하는 인지행동치료가 단순외상뿐만 아니라 복합외상의 치료에도 효과적(Resick et al., 2003)이라는 연구결과는 개인적 특성, 종류, 증상, 관련 대상 등을 고려해야 함을 시사한다. 또한, 복합외상을 경험한 사람들에게 효과가 있다고 검증된 정서중심치료는 대인관계 문제에 대해서 효과적인 것으로 보고되며(Greenberg & Paivio, 2008), 정서중심치료에는 부적응 문제의 발생 원인, 목표, 변화 원리, 기법 등을 체계적으로 전개하는 과정이 포함된다(박진희, 박분희, 2023). 이 과정에서 복합외상으로 인해 고통을 경험하는 영역을 사건, 가해자, 보호자 등과 같이 구분할 수 있다면 상담에서 중점적으로 다루어야 하는 영역을 효과적으로 개입하는 데 도움이 될 것이다.

둘째, 기존 국내 연구에서 사용되고 있는 복합외상 관련 척도들은 대부분 외국의 척도를 그대로 번안하여 사용해왔다. 하지만, 우리나라에서 복합외상이라고 지각하는 외상사건과 서구에서 진단기준이 되는 사건에는 차이가 있다. 서영석 외(2012)는 한국인이 경험하는 외상사건을 분류하였는데, 기존의 정의에 따른 외상사건 외에도 부모의 이혼, 학업이나 취업에서의 실패, 이사, 관계의 실패나 심각한 거절, 경제적 타격, 체면 손상, 가족 내 심리적 폭행, 왕따, 성폭행 등이 외상으로 분류됨을 확인하였다. 이러한 한계를 극복하기 위해 본 척도는 개발 과정에서 질적연구 방법인 현상학적 연구방법을 사용하여 우리나라의 복합외상 경험이 있는 내담자가 실제 상담 현장에서 주관적으로 경험하는 영역별 복합외상 경험을 반영하였고 이론적 고찰, 전문가 검증을 통해 문항을 개발하였다는 데 의의가 있다.

본 연구의 제한점 및 후속연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 복합외상에 대한 진단기준이나 척도 개발은 심리학 기반이 강한 미국을 중심으로 발전하였다. 복합외상의 진단기준인 DENOS를 적용한 도구인 Structured for Disorders of Extreme Stress(SIDES) 북아프리카, 동아프리카, 중동 지역에서 실시했을 때, 서구문화와 같은 요인구조가 나타나지 않았다(de Jong et al., 2005). 따라서 본 연구에서 문항개발 및 척도 타당화를 위해 참고한 진단기준과 복합외상 척도들이 국내 문화를 모두 반영하지 못할 가능성이 있다. 향후 국내 문화에 기반한 복합외상 척도 개발과 관련 연구가 더욱 필요하다. 둘째, 본 연구에서는 복합외상의 성격과 선행연구 결과, 그리고 그동안 개발된 복합외상 척도들을 참고하여 복합외상을 대표하는 문제 영역을 크게 사건, 가해자, 그리고 보호자의 구성개념으로 구분하였다. 후속연구에서는 이러한 영역 구분과 각 영역과 관련하여 상담에서 유의해서 개입해야 할 부분에 관해 더 많은 표본을 대상으로 살펴볼 필요가 있다. 특히 보호자 영역은 내담자의 독립성과 애착 외상과 연결될 가능성이 있기에 주목할 필요가 있으며 이와 관련하여 피해자와 보호자의 의사소통이나 도움 추구 등에 대한 개입을 위한 후속 연구가 이루어져야 할 것이다.

그러나 이러한 한계에도 불구하고 복합외상을 관련된 주요 대상과 관련하여 살펴보는 국내 도구가 부재한 상황에서 복합외상과 관련된 중요 대상 영역 차원에서 한국의 문화적 특성을 반영한 복합외상 척도를 개발하고 타당화하는 것은 기존 척도들의 한계를 보완하여 정확한 진단을 돕고 상담자의 전문성 증진뿐 아니라 궁극적으로 복합외상 내담자의 치료와 안녕에 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다.

References

- Greenberg, L. S. & Paivio, S. C. (2008). 심리치료에서 정서를 어떻게 다룰 것인가 (이흥표 역). 서울: 학지사. (원서 1997년 출판).

- 김수영(2016). 구조방정식 모형의 기본과 확장. 서울: 학지사.

- 김영천(2013). 질적연구방법론 Ⅱ: Methods. 파주: 아카데미프레스.

-

남보라, 권호인, 권정혜(2010). 한국판 외상 후 스트레스 진단 척도의 신뢰도 및 타당도 연구. 한국심리학회지: 임상, 29(1), 147-167.

[https://doi.org/10.15842/kjcp.2010.29.1.009]

-

박은아(2015). 성인의 대인외상경험과 외상 후 성장의 관계: 낙관성과 관계의 질의 다중매개효과. 한국사회복지학, 67(1), 263-288.

[https://doi.org/10.20970/KASW.2015.67.1.011]

- 박지은, 정남운(2016). 외상후 부정적 인지와 외상 후 성장의 관계에서 용서의 조절효과: 대인관계 외상 경험자를 중심으로. 인간이해, 37(2), 167-185.

-

박진희, 박분희(2023). 정서중심치료 기반 복합외상대학생의 정서조절 집단상담 프로그램 개발과 효과. 교육치료연구, 15(2), 159-180.

[https://doi.org/10.35185/KJET.15.2.2]

- 서경혜(2023). 질적연구방법론. 서울: 학지사.

- 서영석, 조화진, 안하얀, 이정선(2012). 한국인이 경험한 외상사건 : 종류 및 발생률. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 24(3), 671-701.

-

송승훈, 이홍석, 박준호, 김교헌(2009). 한국판 외상후 성장척도의 타당도 및 신뢰도 연구. 한국심리학회지: 건강, 14(1), 193-214.

[https://doi.org/10.17315/KJHP.2009.14.1.012]

- 안현의(2007). 복합외상(complex trauma)의 개념과 경험적 근거. 한국심리학회지: 일반, 26(1), 105-119.

- 안현의, 주혜선(2011). 단순 및 복합 외상 유형에 따른 PTSD의 증상 구조. 한국심리학회지: 일반, 30(3), 869-887.

- 안현의, 장진이, 조하나(2009). 자기체계의 손상으로 본 복합외상증후군. 한국심리학회지: 일반, 28(2), 283-301.

-

이동훈, 김지윤, 이덕희, 강민수(2018). DSM 진단기준과 대인 및 비대인 외상사건에 따른 성인의 PTSD 증상, 심리적 디스트레스, 정서조절곤란의 차이. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 30(3), 741-773.

[https://doi.org/10.23844/KJCP.2018.08.30.3.741]

- 이지민(2007). 장기간 반복된 외상 생존자들의 증후군 : 성매매 여성을 대상으로. 부산대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 장미수(2011). 한국판 외상정서평가척도 타당화. 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 장진이(2010). 반복적 대인간 외상 경험자의 자기체계 손상과 심리적 특성. 이화여자대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 장진이, 안현의(2011). 외상화된 자기체계 척도의 개발과 타당화. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 23(2), 359-385.

- 조명숙, 이영호(2011). 사건중심척도의 타당화 연구. 한국심리학회지: 일반, 30(3), 763-774

- 주혜선, 안현의(2008). 외상후 위기 체크리스트: 개발 및 타당화 연구. 한국심리학회지: 일반, 27(1), 235-257.

- 주혜선, 안현의(2013). 자서전적 외상 기억 질문지(ATMQ) 개발 및 타당화. 한국심리학회지: 일반, 32(1), 151-175.

- Creswell, J. W. (2015). 질적 연구방법론 - 다섯 가지 접근(조흥식, 정선욱, 김진숙, 권지성 공역). 서울: 학지사. (원서 2013년 출판)

- American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed., text revision). Washington, DC: Author.

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text revision). Washington, DC: Author.

-

Anders, S. L., Shallcross, S. L., & Frazier, P. A. (2012). Beyond criterion A1: The effects of relational and non-relational traumatic events. Journal of Trauma & Dissociation, 13(2), 134-151.

[https://doi.org/10.1080/15299732.2012.642744]

-

Bozdogan, H. (2000). Akaike’s information criterion and recent developments in information complexity. Journal of mathematical psychology, 44(1), 62-91.

[https://doi.org/10.1006/jmps.1999.1277]

-

Cougle, J. R., Resnick, H., & Kilpatrick, D. G. (2013). Factors associated with chronicity in posttraumatic stress disorder: A prospective analysis of a national sample of women. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 5(1), 43-49.

[https://doi.org/10.1037/a0025954]

-

Creamer, M., Burgess, P., & McFarlane, A. C. (2001). Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. Psychological medicine, 31(7), 1237-1247.

[https://doi.org/10.1017/s0033291701004287]

-

de Jong, J. T. V. M., Komproe, I. H., Spinazzola, J., van der Kolk, B. A., & Van Ommeren, M. H. (2005). DESNOS in three postconflict settings: Assessing cross-cultural construct equivalence. Journal of Traumatic Stress, 18(1), 13-21.

[https://doi.org/10.1002/jts.20005]

-

Foa, E. B., Cashman, L., Jaycox, L., & Perry, K. (1997). The validation of a self-report measure of posttraumatic stress disorder: the Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychological assessment, 9(4), 445-451.

[https://doi.org/10.1037//1040-3590.9.4.445]

-

Ford, J. D., & Kidd, P. (1998). Early childhood trauma and disorders of extreme stress as predictors of treatment outcome with chronic PTSD. Journal of Traumatic Stress, 11(4), 743-761.

[https://doi.org/10.1023/a:1024497400891]

-

Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology, 28(2), 235-260.

[https://doi.org/10.1163/156916297x00103]

-

Herman, J. L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. Journal of traumatic stress, 5(3), 377-391.

[https://doi.org/10.1007/bf00977235]

-

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424-453.

[https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.4.424]

-

Hyland, P., Shevlin, M., & Brewin, C. R. (2023). The memory and identity theory of ICD-11 complex posttraumatic stress disorder. Psychological Review, 130(4), 1044-1065.

[https://doi.org/10.1037/rev0000418]

-

Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry, 52(12), 1048-1060.

[https://doi.org/10.1001/archpsyc.1995.03950240066012]

- Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.

-

Lancaster, S. L., Melka, S. E., & Rodriguez, B. F. (2009). An examination of the differential effects of the experience of DSM-IV defined traumatic events and life stressors. Journal of Anxiety Disorders, 23(5), 711-717.

[https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2009.02.010]

- Lopes, H. F., & West, M. (2004). Bayesian model assessment in factor analysis. Statistica Sinica, 14(1), 41-67.

-

Preacher, K. J., Zhang, G., Kim, C., & Mels, G. (2013). Choosing the optimal number of factors in exploratory factor analysis: A model selection perspective. Multivariate Behavioral Research, 48(1), 28-56.

[https://doi.org/10.1080/00273171.2012.710386]

-

Resick, P. A., Nishith, P., & Griffin, M. G. (2003). How well does cognitive-behavioral therapy treat symptoms of complex PTSD? An examination of child sexual abuse survivors within a clinical trial. CNS spectrums, 8(5), 340-355.

[https://doi.org/10.1017/s1092852900018605]

-

Rothbaum, B. O., Foa, E. B., Riggs, D. S., Murdock, T., & Walsh, W. (1992). A prospective examination of post‐traumatic stress disorder in rape victims. Journal of Traumatic stress, 5(3), 455-475.

[https://doi.org/10.1002/jts.2490050309]

-

Seiler, N., Davoodi, K., Keem, M., & Das, S. (2023). Assessment tools for complex post traumatic stress disorder: A systematic review. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 27(3), 292-300.

[https://doi.org/10.1080/13651501.2023.2197965]

- Solomon, M. F., & Siegel, D. J. (2003). Healing trauma. New York: WW Norton & Company.

- Thoma, N. C., & McKay, D. (2014). Working with emotion in cognitive-behavioral therapy: Techniques for clinical practice. New York: Guilford Publications.

- Turner, S. W., McFarlane, A. C., & van der Kolk, B. A. (1996). The therapeutic environment and new explorations in the treatment of posttraumatic stress disorder. New York: Guilford Press.

- World Health Organization. (2022). ICD-11 for mortality and morbidity statistics (Version 02/2022). Retrieved from https://icd.who.int/browse11/L-m/en#/, .

- Yates, A. (1987). Multivariate exploratory data analysis: A perspective on exploratory factor analysis. Albany: State University of New York Press.