보육교사의 민감성과 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계: 사회적 지지의 조절효과

초록

본 연구의 목적은 보육교사의 민감성과 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계를 알아보고 어린이집 내 사회적 지지 조절효과가 있는지 검증하는 것이다. 이를 위해 경기도 지역 어린이집에 근무하는 보육교사를 대상으로 설문조사를 실시하였고, 부실 응답을 제외한 총 270부를 분석에 사용하였다. 자료의 분석을 위해 기술통계량, 상관분석을 실시하였고, 조절효과 분석을 위해 PROCESS 매크로 프로그램을 사용하였다. 분석 결과, 민감성이 높은 교사일수록 영유아 문제행동 지도전략을 더 많이 사용함을 알 수 있었고, 사회적 지지는 교사의 민감성과 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계에서 유의한 조절효과를 보였다. 본 연구의 결과 교사의 민감성이 높아질수록 영유아 문제행동 지도전략 수준도 높아지는 것으로 나타났다. 그리고 독립변수와 조절변수의 상호작용항 또한 유의하게 나타났고, 부적 영향력을 보였다. 즉 민감성이 낮은 교사집단에 있어 사회적 지지의 효과는 상대적으로 더 크다는 것을 알 수 있다. 민감성이 낮을 경우, 교사의 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 정적 영향력은 사회적 지지 수준이 높을수록 더 크다는 의미이다. 따라서 민감성이 낮은 교사들에게 있어 사회적 지지는 매우 중요한 자원임을 알 수 있다. 그러므로 민감성이 낮은 보육교사들의 경우 사회적 지지가 영유아 문제행동 지도전략에 있어 더욱 중요한 요인이 될 수 있음을 시사한다.

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between childcare teachers’ sensitivity and teacher strategy addressing challenging behaviors of preschool children, and to verify whether social support in the workplace has a significant effect of moderation in the relationship between teachers’ sensitivity and teacher strategy. To this end, a survey was conducted for 270 childcare teachers working at daycare centers in Gyeonggi-do. Descriptive statistics and correlation analysis were performed for data analysis, and a PROCESS macro program was used to analyze the moderating effect. The results showed teacher’s sensitivity was significantly and positively related to teacher strategy addressing challenging behaviors of preschool children. And the interaction term of teachers’ sensitivity and social support in the workplace showed a significant influence, which means the moderating role of social support in the workplace was significant in the relationship between teachers’ sensitivity and teacher strategy addressing challenging behaviors of preschool children. The effect of the interaction term was negative, and it means the role of social support was much stronger for the childcare teachers with a lower level of teachers’ sensitivity. The results of this study suggest that social support in the workplace can be a critical factor in teacher strategy addressing challenging behaviors of preschool children, especially for childcare teachers with low sensitivity. It is necessary to develop and support programs within the institution so that the level of social support in the workplace can be raised and more systematic support can be provided.

Keywords:

sensitivity, teacher strategy addressing challenging behaviors of preschool children, social support in the workplace, moderating effect키워드:

민감성, 영유아 문제행동 지도전략, 사회적 지지, 조절효과I. 서론

현대사회의 산업화로 인하여 가족의 구조와 기능에는 큰 변화가 생겼으며, 여성의 사회진출과 경제활동이 활발해지면서 영유아들의 교육기관 이용률이 증가하고 이용하는 영유아들의 연령은 낮아지고 이용시간 은 점점 늘어나고 있다. 영유아는 어린 시기부터 많은 시간을 기관에서 보내면서 교사, 또래와의 관계를 통해 사회적 기술을 습득하게 된다. 영유아기는 인생에서 가장 중요한 발달적 변화가 많이 일어나는 시기이며, 긍정적 사회관계 경험은 이후 안정적인 성장발달에 영향을 미친다(손진희, 박형신, 2021). 대부분의 영유아들은 사회⋅인지⋅정서⋅신체적으로 발달하고 성장하면서 유능감을 갖게 되지만, 때로 교사나 또래와의 관계 속에서 불안감과 욕구 좌절을 경험하며 부정적인 문제행동을 보이기도 한다.

영유아기에 보이는 문제행동을 방치하게 되면 청소년기 학교 부적응에 이어 인격 형성에 어려움을 주어 성인기에 사회적 고립이나 반사회적 행동을 초래할 수 있다(안주희, 2021). 그러므로, 문제행동을 조기에 발견하고 예방하는 일은 매우 중요하다(Campbell & Ewing, 1990). 이러한 점에서 영유아가 보이는 문제행동은 교사가 문제행동을 객관적으로 파악하여 지도할 수 있을 때 더욱 효과적이라고 할 수 있다. 이는 영유아들의 발달특성에 대한 이해를 바탕으로 많은 시간을 함께 보내며 관찰할 수 있기 때문이다.

보육교사는 영유아의 긍정적 사회관계 형성을 위한 노력뿐만 아니라 문제행동을 인식하고 문제행동에 따라 적절한 반응을 해주는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다. 또한, 보육교사는 영유아와 많은 시간을 기관에서 보내면서 문제행동을 발견할 때마다 그 행동을 중재하고 반복하지 않도록 영유아의 행동을 수정하고 학습시키는 역할을 한다. 이때 영유아의 문제행동을 수정하기 위해 사용하는 지도방법이 문제행동 지도전략이다.

영유아의 문제행동 지도전략은 교사의 민감성과 밀접한 관련성이 있는 것으로 보고되었다(오연주 외, 2013; 이현숙, 김민정, 2020; Denham & Burton, 1996). 민감성이란 영유아가 보내는 신호를 정확하게 해석하고 상황을 파악하여 일관성 있는 반응을 보여주는 것으로(Howes, 1995), 영유아의 감정 그리고 영유아가 원하는 것을 알아차리고 이에 맞고 적절하게 반응하고 행동하는 것까지 포함한다. 그리고 민감성이 높은 교사는 영유아가 보내는 언어적⋅비언어적 표현을 정확하게 인지하며, 정서적으로 안정된 보육공간의 환경을 제공하고, 영유아의 다양한 신체적⋅정서적 표현들에 적절하게 반응해 줌으로써, 영유아가 스스로를 존중받고 가치 있는 존재로 인식하고 소중한 존재로 여기는 마음을 갖게 한다(서향원, 2019). 교사 민감성의 특징은 영유아가 보내는 신호를 바르게 해석하고, 영유아의 요구에 민감하지만 적절하게 그리고 즉각적으로 반응할 수 있는 것이다. 따라서 민감성이 높은 교사는 영유아와 친밀한 관계를 형성하고 안정된 애착관계를 형성할 수 있다(Howes & Hamilton, 1992). 보육교사의 민감성은 영유아 문제행동 지도전략에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 민감성이 높은 보육교사는 영유아의 발달특성과 행동특성을 바르게 이해하고, 영유아의 욕구와 신호에 적절하고 민감하게 대처하며 영유아의 문제행동에 긍정적으로 반응할 가능성이 높다(김은실, 손현동 2011; 이현숙, 김민정, 2020; Rimm-Kaufman et al., 2002). 즉 민감성이 높은 보육교사는 영유아와 긍정적인 관계를 형성하여 영유아 문제행동이 발견될 경우 조기개입과 예방에 있어 중요한 자원이 될 수 있다.

이렇듯 교사의 민감성은 영유아의 관계에서 중요한 요인임을 알 수 있는데, 보육교사의 민감성에 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 먼저 사회적 지지를 살펴볼 수 있다(김아령, 2015). 김수연(2012)의 연구에서 사회적 지지가 높은 교사일수록 즐거움을 느끼며 보육에 최선을 다하며, 기술과 지식의 필요성을 인식하여 자기 자신을 개발하기 위해 노력한다. 이러한 사회적 지지는 도시화 및 산업화의 영향으로 급속히 개별화되어가는 현대사회에서 가족과 직장동료 등으로부터 받을 수 있는 다양한 지지로, 개인에게 일어날 수 있는 여러 가지 문제를 보다 용이하게 해결할 수 있게 한다. 사회적 지지는 일상생활 속에서 보육교사들이 받을 수 있는 긍정적인 자원이라는 면에서 중요하다. 이는 사회적 지지가 높을수록 보육교사들이 영유아들의 문제행동에 대한 긍정적 예방과 긍정적 반응전략을 더 많이 사용한다는 데에서도 알 수 있다(박현주, 2011). 또 대부분의 어린이집 교사는 교사로서의 전문성을 바탕으로 영유아를 돌보고 가르치고 있지만, 교사 간에 서로의 어려움을 공감하고 도와주며 서로의 교수법을 나누고 지지함으로써 영유아를 더욱더 효율적으로 지도할 수 있게 됨을 시사한다.

선행연구들에서는 사회적 지지를 높게 인지하는 교사들의 경우 영유아와의 상호작용에서 더 반응적인 태도를 보인다고 하였으며(이종금, 전정민, 2020), 동료 교사나 원장 및 원감으로부터 받는 격려나 피드백을 통한 사회적 지지가 보육교사 자신에 대한 긍정적인 믿음을 형성하고 행복감, 자신감을 갖게 하여 보육의 질을 높인다고 보았다(방명애, 김근아, 2002; 임진형, 2000; Yuh & Choi, 2017). 또 보육교사가 직장에서의 대인관계로부터 느끼는 지지 수준에 따라 교사의 민감성에 차이가 있음을 확인하였는데, 지지 수준과 교사의 민감성은 정적 관계를 보였다(정영희, 이영숙, 2012). 한편 교사의 민감성이란 아동을 기민하게 관찰하면서 이들의 발달적, 정서적 신호에 빠르고 적절하게 반응하는 능력을 뜻하므로(Gerber et al., 2007) 민감성이 높은 교사는 아동의 문제행동에 있어서도 보다 적절한 전략을 사용한다(조주희, 박혜준, 2018). 교사의 민감성은 학생들과의 상호작용에도 긍정적 영향을 미치며(Koenen et al., 2018), 민감성이 높은 교사들은 학생들이 학업에 몰입하고 교실 내 활동에 집중하게 돕는다(Buhs et al., 2015). 그러나 보육교사의 민감성과 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계에서 사회적 지지가 어떠한 역할을 하는지에 대해 살펴본 연구는 찾아보기 어렵다.

따라서 본 연구에서는 보육교사 민감성이 문제행동 지도전략에 영향을 미치며, 사회적 지지가 보육교사 민감성에 영향을 주어 문제행동 지도전략의 관계에서 조절역할을 할 것으로 예측하여 이들 간의 관계를 분석하고자 한다. 이를 통하여 영유아의 문제행동 지도전략을 위한 실천적인 교사교육과 지원방안을 마련하고자 한다. 이를 바탕으로 궁극적으로 영유아 문제행동의 조기발견과 예방을 위해서 보육서비스 질을 강화하기 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

- 연구문제 1. 보육교사의 민감성, 영유아 문제행동 지도전략, 사회적 지지 간의 상관은 어떠한가?

- 연구문제 2. 보육교사의 민감성과 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계에서 사회적 지지는 유의한 조절 효과를 보이는가?

Ⅱ. 선행연구 고찰

1. 영유아 문제행동 지도전략

영유아 문제행동 지도전략은 영유아의 문제행동 발생 시 상황을 대처하기 위해 의도적으로 사용하는 행동적, 인지적 노력을 의미한다(김병옥, 이진숙, 2008). 즉, 교사의 문제행동 지도전략은 주의가 산만한 행동, 친구를 때리는 공격적인 행동, 수업에 방해가 되는 행동, 부적절한 생활습관 등 반복적으로 영유아가 문제행동을 보일 때 바람직한 행동을 할 수 있도록 협력하는 교육적 지도이다(권혜진, 2018). 영유아와 장시간 함께 지내는 보육교사는 영유아의 문제행동 지도에 있어 매우 중요한 역할을 담당하고 있다. 영유아의 문제행동을 조기에 발견하지 못한다면 문제행동은 고착화되어 사회적 관계에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다(Campbell, 2002). 교사를 통해 적절한 시기에 이루어지는 적절한 접근은 문제행동을 감소시키거나 영유아 문제를 스스로 해결할 수 있는 능력을 기르는 데 긍정적인 효과를 나타낼 수 있다(고현주, 2017).

교사는 영유아의 발달단계, 태도, 기질, 교사의 가치관과 지식에 따라 여러 가지 문제행동 지도전략 중에 적합하다고 판단되는 전략을 선택하게 되는데(이은정, 2016), 영유아가 보이는 문제행동을 중재하기 위해 보육교사는 다양한 개입방법을 사용한다. 김연하(2007)의 연구에서는 문제행동 지도 시기와 방법, 영유아 문제행동이 발생된 시점을 기준으로 문제행동 지도전략을 두 개의 이론적 축을 바탕으로 분류하여 도식화하였다.

영유아의 문제행동을 예방하는 방법에는 영유아의 호기심을 자극하는 흥미로운 수업을 전개하거나(노정화, 1997), 교실 환경 재배치를 통해 영유아 문제행동에 관심을 가져야 예방할 수 있다고 하였으며(김경숙, 2008), Kounin(1970)은 교사의 빈틈없는 주의와 경계, 수업 진행의 순조로움, 문제행동에 대해 즉각적으로 대처하는 관리의 시기 적절성을 통해 문제행동을 예방할 수 있다고 하였다(김지희, 2020에서 재인용). 그러므로 영유아가 문제행동을 보일 때 적절한 시기의 예방전략으로 문제행동을 감소시키거나, 영유아가 흥미와 관심을 가지고 활동에 참여할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 할 수 있다(홍성호, 2015). 그러나 현실적으로 모든 문제행동을 다 예방하는 것은 어려운 일이므로 영유아가 문제행동을 보일 때 교사의 대처하는 지도전략을 살펴볼 필요가 있다(김경숙, 2008).

예방적 전략과는 달리 반응적(reactive) 전략은 지도전략의 개입시기에 있어 차이가 있다. 즉 문제행동이 일어난 후 개입하는 것이다. 문제행동의 지도전략이 각 축의 어느 쪽에 위치하는지에 따라 긍정적 예방전략, 긍정적 반응전략, 부정적 반응전략으로 구분할 수 있는데 논리적으로 부정적인 전략이 예방적일 수는 없기 때문에 부정적 예방전략으로 구분하지 않는다(조주희, 박혜준, 2018). 긍정적 반응전략은 문제행동이 일어난 후 관심과 칭찬을 통해 영유아가 바람직한 행동과 문제해결 기술방법을 습득할 수 있도록 돕는 방법으로, 긍정적 반응전략을 사용하는 교사는 문제행동을 보이는 영유아에게 바람직한 방법이 무엇인지 알려주고, 영유아가 상황에 맞는 행동을 보였을 때 관심과 칭찬을 통해 영유아의 문제행동을 감소시키도록 해야한다. 반면 부정적 반응전략은 영유아가 보인 문제행동 결과 그 자체에 초점을 맞춰 개입하기 때문에 영유아가 바람직한 행동을 배울 수 없으며, 문제행동을 촉발시키고, 유지시키는 환경이 변화되지 않는다면 다시 문제행동으로 나타날 가능성이 높다. 따라서 부정적 반응전략은 문제행동 지도전략에 효과적이지 않으며(Kaiser & Rasmisky, 2003). 영유아의 문제행동을 증가시키기도 하는 것으로 나타났다(Stormont et al., 2005).

2. 보육교사의 민감성

영유아는 인생 초기의 경험이 삶의 전반에 기초하여 발달이 이루어진다. 민감성은 영유아의 모든 발달 영역에 큰 영향을 미치기 때문에 가정뿐만 아니라 어린이집이라는 환경에서 영유아들과 오랫동안 함께 보내는 보육교사에게 필수적인 자질이라고 볼 수 있다(배진희, 2013). 양육자의 민감성에 대한 연구는 가정의 어머니와 관련된 연구로 많이 진행되었으나 지금은 여성의 경제활동이 활발해지고, 가족 형태의 다양한 변화로 인해 기관을 이용하는 영유아들이 증가하게 되면서, 그 대상을 보육교사로 확대하고 있다(김연수, 2014). 오늘날의 보육교사는 부모 다음으로 영유아의 주된 양육자로서의 의미를 가지며 돌봄과 교육에 대해 영유아의 성장과 발달에 중요한 영향을 미친다. 보육교사의 민감성은 항상 일관성 있는 태도로 영유아의 다양한 신체적⋅정서적 표현에 대해 공감하고 이해하며 즉각적으로 반응해 주는 것으로, 영유아의 전인적 발달과 사회적 유능성, 과제수행에 기여하는 질적 요인이 된다(김진영, 2017). 장은영과 신나리(2018)에 의하면 교사의 민감성은 일상생활에서 발생하는 다양한 영유아의 개인적 욕구에 대해 긍정적으로 반응함으로써 영유아의 전인적인 발달과 학습을 조장하는 능력이라고 하였다.

교사의 민감성은 영유아의 사회정서발달에 영향을 미치는 것으로 나타나는데, 교사의 민감성이 높을수록 영유아의 사회정서발달 역시 높아진다는 결과를 보였으며(유지현, 황혜정, 2015 재인용; Kontos & Wilcox-Herzog, 1997), 민감한 교사의 애정적인 신체 접촉, 따뜻한 미소와 말은 영유아의 상호작용 욕구를 높이고, 교사와 영유아 간의 상호작용 빈도를 증진시켜 영유아에게 정서적으로 안정된 환경을 제공한다고 하였다(김미영, 2011). 따라서 전문성을 지닌 교사의 민감성은 영유아의 기본욕구를 충족시켜주고, 보육과 교육 활동을 통한 발달지원으로 이어지기 때문에 무엇보다 중요하다고 할 수 있다(이형민 외, 2008).

3. 사회적 지지

사회적 지지(social support)란 한 개인이 가족, 동료, 주변사람 등과 같은 대인 관계로부터 얻을 수 있는 모든 긍정적인 영향을 말한다(박유진, 김재휘, 2005). 사회적 지지는 타인과 형성되는 관계에서 심리적, 물질적으로 도움을 받는 것을 의미하며, 조직행동에 긍정적인 자원으로서 작용하게 된다(Cohen & Hoberman, 1983; 김윤지, 2017). 사회적 지지는 개인의 심리적 안정과 건강에 영향을 주는 것으로 널리 알려져 있다(이가희, 2022). 사회적 지지의 개념과 관련하여 선행연구들에서는 사회적 지지의 중요성과 효과에 대해서도 다양하게 주장하고 있는데 사회적 지지의 긍정적인 효과를 살펴보면, 대인관계에서 발생하는 문제에 대해 확인되지 않은 내용으로 인한 오해와 근심을 중지시키려는 의지로 문제를 공유하고, 유익한 정보를 제공함으로써 문제해결 방법을 찾을 수 있도록 한다는 점을 들 수 있다. 이러한 긍정적인 효과의 영향으로 보아 직장 내 지지는 스트레스의 완충역할을 하며, 개인의 심리적 안정을 돕고 어려움을 극복할 수 있도록 도와주는 등의 문제해결 능력을 배우는 데 영향을 주는 하나의 요인으로 작용한다고 할 수 있다(정순영, 2017).

이종금, 전정민(2020)은 다른 조직에 비해 작은 규모의 형태로 운영되는 어린이집의 특성을 고려할 때 함께 일하는 원장 및 동료교사로부터 받는 직장 내 사회적 지지의 영향이 크며, 이들과의 협력적인 관계를 통한 직장 내 지지는 교사의 정서적 안정감뿐만 아니라 교사 유아 간 상호작용을 증진시키므로 긍정적인 영향을 준다고 하였다. 그리고, 직장 내 지지를 많이 받는 보육교사일수록 교사의 직무수행 만족도와 조직에 대한 헌신 정도에 긍정적인 영향을 준다고 하였다(이희은, 2017; Yang et al., 2022). 나아가 직장 내 지지는 보육교사에게 행복감과 자신감을 갖게 하는 데 영향을 주는 중요한 자원이라고 하였다(방명애, 김근아, 2002; 임진형, 2000; Yuh & Choi, 2017).

앞서 살펴본 주요 변수들 간의 관련성을 고찰한 선행연구들을 살펴보면, 먼저 보육교사의 민감성과 직장 내 사회적 지지와의 관계에 대해서 이종금, 전정민(2020)은 사회적 지지가 높은 교사들의 경우 영유아와의 상호작용에서 더 반응적인 태도를 보인다고 하였으며, 동료 교사나 원장 및 원감으로부터 받는 격려나 피드백을 통한 사회적 지지가 보육교사 자신에 대한 긍정적인 믿음을 형성한다고 보았다. 또한, 사회적 지지는 보육교사에게 행복감과 자신감을 갖게 하는 데 있어 중요한 자원이라고 하여(방명애, 김근아, 2002; 임진형, 2000; Yuh & Choi, 2017) 아동에 대한 교사의 민감성과 반응을 높이는 데 기여할 것임을 알 수 있다. 또다른 연구들에서는 직장에서 대인 관계, 원장 등으로부터 오는 지지가 보육교사의 민감성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다(정영희, 이영숙, 2012; Holmes, 2019).

또한 교사의 민감성은 학생들과의 상호작용에도 긍정적 영향을 미치는 것으로 보고되었고(Koenen et al., 2018) 학생들이 교실에서 활동에 더 집중할 수 있도록 돕는 것으로 알려져 있다(Buhs et al., 2015). 교사의 민감성이란 아동을 모니터링하고 이들의 발달과 학습에 대한 지원이 필요할 때 그 신호를 기민하게 감지하며 학업, 정서적 신호에 실시간으로 반응할 수 있는 것을 말하므로(Gerber et al., 2007), 민감성이 높은 교사는 아동의 문제행동에 적절히 대처할 것임을 예측할 수 있다. 또 선행연구들에서는 사회저 지지를 높게 받은 교사는 영유아의 문제행동을 효과적으로 지도한다고 보고하고 있다(조주희, 박혜준, 2018; 김수지, 조부경, 2023). 그러나 민감성과 교사의 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계에서 사회적 지지가 어떠한 역할을 하는지에 대하여 세 변수 간의 관련성을 탐색한 연구는 찾아보기 어렵다. 이 연구에서는 선행연구들에서 발견한 결과들, 즉 사회적 지지와 교사 민감성 간의 관계, 그리고 사회적 지지와 교사의 문제행동 지도전략 간의 관계를 토대로, 사회적 지지가 보육교사 민감성과 문제행동 지도전략 간의 관계를 증재할 것으로 가정하고, 사회적 지지의 조절효과를 검증하였다.

Ⅲ. 연구방법

1. 분석자료

본 연구에서는 자료수집을 위해 2022년 9월 19일부터 9월 30일까지 경기도 지역 어린이집에 290부를 배부하였고, 총 270부의 설문지를 회수하였다. 회수된 설문지 중 응답에 부실기재가 있는 17부를 제외하고 총 253부의 설문지를 최종적으로 자료 분석에 활용하였다.

연구대상자의 사회인구학적 특성은 <표 1>과 같다. 교사의 연령은 20대가 74명(29.25%)으로 가장 많았고, 40대가 70명(27.67%), 30대 62명(24.51%), 50대 47명(18.56%)으로 평균연령은 35세로 나타났다. 결혼 여부를 보면, 기혼 149명(58.89%)으로 미혼 104명(41.11%)보다 다소 많았다. 교사로 재직한 경력으로는 1년∼4년 미만 69명(27.27%)이 가장 많았으며, 4년∼7년 미만 66명(26.09%), 10년 이상 53명(20.95%), 7년∼10년 미만 46명(18.18%) 1년 미만 19명(7.51%) 순이었다. 기관유형은 국공립 어린이집 156명(61.66%), 민간 어린이집 63명(24.90%), 가정 어린이집 34명(13.44%) 순이였으며, 최종학력은 2∼3년제 대학 졸업 145명(57.31%)이 가장 많았으며, 그다음으로 4년제 대학교 졸업 87명(34.39%), 고등학교 졸업 12명(4.74%), 대학원 졸업 9명(3.56%) 순이었다. 전공 분야로는 아동학(보육학, 아동복지학 포함) 135명(53.36%)으로 가장 많았으며, 유아교육학 65명 (25.69%), 사회복지학 33명(13.04%) 기타 20명(7.91%) 순이었고, 담당 반 연령은 만 0∼2세 159명(62.85%), 만 3∼5세 84명(33.20%), 기타 10명(3.95%) 순으로 나타났다. 직위는 일반교사 223명(88.14%), 주임교사 21명(8.30%), 원감교사 9명(3.56%) 순이었다.

2. 측정도구

영유아 문제행동 지도전략을 측정하기 위해 Stormont, Lewis와 Smith(2005)의 Behavior Support Questionnaire, 그리고 Nugesser와 Watkins(2005)의 Interventions of Preschool Teachers to Address Challenging Behaviors를 바탕으로 김연하(2007)가 한국 정서에 맞도록 번안하고 신뢰도와 타당도를 검증한 유아 문제행동 지도전략 척도(Teacher Strategy Questionnaire: TSQ)를 사용하였다. 이 척도의 하위요인은 ‘긍정적 예방전략’ 18문항, ‘긍정적 반응전략’ 9문항, ‘부정적 반응전략’ 7문항으로 총 34문항으로 구성되었으며, ‘전혀 그렇지 않다’ 1점으로 시작으로 ‘매우 그렇다’ 5점까지의 Likert 척도로 구성되어 있다. 점수가 높을수록 교사가 영유아의 문제행동을 지도할 때 해당 문제 행동을 감소시키거나 예방하기 위한 지도전략의 사용이 많음을 의미한다. 긍정적 예방전략은 문제행동의 원인이 되는 환경요인을 제거하거나 교사가 바람직한 행동을 유도하는 내용과 규칙적인 일과계획으로 영유아의 행동에 대한 구체적이고 일관성 있는 기대를 통해 영유아의 문제행동을 예방하는 내용으로 구성되어 있다. 긍정적 반응전략은 영유아의 문제행동 발생 시 바람직한 행동을 할 수 있도록 언어로 또는 몸으로 모델링을 해주거나 영유아가 바람직한 행동을 보였을 때 즉시 칭찬과 관심으로 바람직한 행동을 유지시키려는 내용으로 구성되어 있다. 그리고 부정적 반응전략은 영유아가 문제행동을 나타낼 때 격리시키거나 벌을 통해 문제 상황을 멈추게 하는 내용으로 구성되어 있다. 본 연구에서 영유아 문제행동 지도전략 척도의 합계 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .82로 나타났다.

본 연구에서는 보육교사의 민감성을 측정하기 위해 민광미(2014)가 개발하고 수정, 보완한 영아 교사용 민감성 측정도구를 사용하였다. 이 척도의 하위요인은 ‘적절성’ 9문항, ‘정확성’ 6문항, ‘즉시성’ 8문항, ‘융통성’ 5문항, ‘일관성’ 4문항으로 총 32문항으로 구성되었으며, ‘전혀 그렇지 않다’ 1점으로 시작으로 ‘매우 그렇다’ 5점까지의 Likert 척도로 구성되어 있다. 민감성 중 적절성은 모든 상황에 영유아에게 적절하게 반응해 주는 것을 의미하며, 정확성은 영유아의 행동특성이나 욕구를 정확하게 파악하고 해석하는 것을 의미한다. 즉시성은 교사에게 보내는 영유아의 신호를 즉시 알아차리고 반응하는 것을 의미하며, 일관성이란 영유가 보낸 신호에 일관된 반응을 보여주는 것을 말한다. 마지막으로 융통성이란 영유아의 개개인의 발달수준에 맞게 대처하는 것을 의미한다. 본 연구에서 보육교사의 민감성 척도의 합계 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .94로 나타났다.

본 연구에서는 사회적 지지를 측정하기 위해 박지원(1985)이 개발한 것을 기초로 임진형(2000)이 수정하고 보완한 척도를 사용하였다. 사회적 지지를 직장 외 지지와 직장 내 지지로 구분하여 살펴보기도 하지만, 이 연구에서는 보육교사들에게 보다 직접적인 영향을 미칠 것으로 보이는 직장 내에서의 사회적 지지에 초점을 두어 살펴보았다. 사회적 지지 척도는 보육교사가 원장과 원감, 동료 교사와 선배 교사 등에게 지지를 제공받는 원천에 대하여 어떻게 인식하는지를 살펴보기 위한 척도이다. 사회적 지지의 하위요인으로는 ‘정서적 지지’ 9문항, ‘정보적 지지’ 7문항, ‘평가적 지지’ 5문항, ‘물리적 지지’ 4문항으로 총 25문항으로 구성되었으며, ‘전혀 그렇지 않다’ 1점으로 시작으로 ‘매우 그렇다’ 5점까지의 Likert 척도로 구성되어 있다. 점수가 높을수록 보육교사의 사회적 지지 수준이 높다는 것을 의미한다. 척도의 내적 일관성을 확인한 결과 Cronbach’s α값이 .96로 신뢰할 만한 높은 수준을 보였다.

3. 자료분석

본 연구에서 수집한 자료의 통계적 분석을 위해 사용된 프로그램은 SP22 22.0 프로그램이며, 다음과 같은 절차에 따라 분석하였다. 첫째, 연구대상자들의 인구사회학적 특성을 살펴보기 위해 빈도분석을 실시하고 주요 변수들에 대한 기술통계분석을 실시하여 전반적인 경향을 살펴보았다. 보육교사의 민감성, 영유아 문제행동 지도전략, 그리고 사회적 지지 간의 관련성을 살펴보기 위해 상관분석을 실시하였다. 마지막으로 보육교사의 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향에 있어 사회적 지지의 조절효과를 알아보기 위하여 PROCESS 매크로 프로그램을 이용하여 분석을 실시하였다. 이때 이 연구의 주요 변수들에 유의한 영향을 미치는 것으로 보고된 인구사회학적 변수인 보육교사의 경력(김연수, 2014; 김숙경, 2015; 홍혜림, 2015), 결혼상태(김연수, 2014; 박금자, 2012; 오은성, 2013), 담당반 연령(박금자, 2012; 이은정, 2016; 정호경, 이사자, 2014), 그리고 최종학력(이선희, 이승연, 2011; 신희이, 문혁준, 2012)을 통제변수로 포함시켜 분석하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 기술통계

주요 변수들의 기술통계량을 살펴보면 다음의 <표 2>와 같다. 영유아 문제행동 지도전략의 평균은 3.69점(표준편차 .30)으로 ‘보통’을 상회하는 수준으로 나타났으며 보육교사의 민감성은 평균 4.19점(표준편차 .41)으로 ‘높은’ 수준으로 나타났다. 기술통계분석에서 영유아 문제행동 지도전략의 평균과 민감성이 ‘보통’ 또는 ‘높은’ 수준으로 나타난 것에 비해 지도전략 하위변수 중 부정적 반응전략의 평균이 2.82점(표준편차 .56)으로 ‘낮은’ 수준으로 나타난 것으로 보아 연구 대상에 참여한 보육교사들의 민감성이 높은 수준임을 예상해 볼 때 연구에 참여한 보육교사들은 영유아 문제행동 지도전략 중 부정적 지도전략을 사용하는 교사가 적었음을 예측할 수 있다. 사회적 지지의 평균은 3.95점(표준편차 .57)으로 ‘보통’ 수준을 상회하는 것으로 나타났다. 또 왜도와 첨도를 살펴본 결과 정규분포 가정에 위배되지 않음이 확인되었다.

2. 보육교사 민감성, 영유아 문제행동 지도전략, 사회적 지지 간의 상관분석

보육교사의 민감성, 영유아 문제행동 지도전략, 사회적 지지의 상관은 어떠한지 피어슨 적률상관분석을 실시한 결과 <표 3>과 같이 나타났다. 지도전략은 민감성(r=.45, p<.01), 사회적 지지(r=.34, p<.01)와 유의한 정적 상관을 보였다. 이는 영유아 문제행동 지도전략 수준이 높을 때 민감성과, 사회적 지지를 높게 지각한다는 것을 알 수 있다. 민감성은 사회적 지지(r=.63, p<.01)와 유의한 정적 상관을 보였다. 즉 민감성 수준이 높은 교사들이 직장 내 사회적 지지를 높게 지각함을 알 수 있다.

3. 보육교사 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향과 사회적 지지의 조절효과

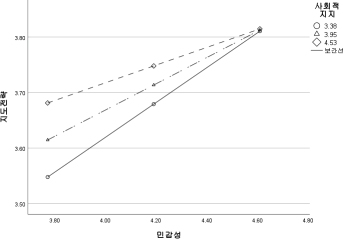

보육교사의 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향과 사회적 지지의 조절 효과를 검증하기 위해 PROCESS 매크로 프로그램을 이용하여 분석을 실시하였다. 보육교사의 인구사회학적 특성 중 선행연구들에서 유의한 영향을 보고하였던 교사의 결혼상태, 경력, 담당 반 연령, 최종학력을 통제변수로 투입하였으며, 보육교사의 민감성과 사회적 지지 변수들은 모두 평균중심화(mean centering)하였다. 또한 결과를 제시함에 있어 상호작용항의 효과를 보다 구체적으로 살펴보기 위하여 사회적 지지의 세 가지 수준(m±SD)에 따라 변화하는 민감성과 지도전략 간의 관계를 그래프로 나타내었다(<표 4>, <표 5>, [그림 1]).

조절효과 분석을 실시한 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의했고(F= 13.57, p<.001), 설명력은 28%로 나타났다. 독립변수인 보육교사의 민감성은 영유아 문제행동 지도전략에 유의한 정적인 영향을 미쳤다(B=.24, p<.001). 조절변수인 사회적 지지 자체의 효과는 유의하지 않았으나, 민감성과 사회적 지지의 상호작용항은 영유아 문제행동 지도전략에 유의한 부적 영향을 미치는 것으로 나타났다(B=-.14, p<.05). 즉, 보육교사의 민감성이 높을수록 영유아 문제행동 지도전략 수준이 높아지며, 보육교사의 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향은 사회적 지지 수준에 의해 조절됨을 알 수 있다.

전반적으로 교사의 민감성 수준이 높을수록 영유아 문제행동 지도전략의 수준도 높아짐을 알 수 있었다. 사회적 지지의 조절효과를 살펴보면, 민감성이 지도전략에 미치는 정적 영향력의 크기가 사회적 지지 수준이 높은 집단의 경우 그렇지 않은 집단에 비해 상대적으로 작음을 알 수 있다. 즉 사회적 지지 수준이 낮은 집단의 경우 교사의 민감성에 따라 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향력이 상대적으로 더 큰 것으로 나타났다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구에서는 보육교사의 민감성에 따른 영유아 문제행동 지도전략에 주목하며, 보육교사의 민감성에 영향을 미치는 요인으로 사회적 지지의 조절효과를 살펴보고자 하였다. 이를 위해 경기지역 중 용인시, 화성시, 오산시에 있는 보육 시설에서 근무하고 있는 보육교사를 대상으로 수집한 253부의 설문지를 분석하였으며, 수집된 자료를 바탕으로 보육교사의 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향에 있어 사회적 지지가 조절효과를 갖는지 분석하였다. 그 결과를 요약하고 논의하면 다음과 같다.

첫째, 기술통계 분석 결과, 영유아 문제행동 지도전략의 평균은 3.69점으로 ‘보통’을 상회하는 수준으로 나타났고, 민감성 평균은 4.19점으로 ‘높은’ 수준으로, 사회적 지지의 평균도 3.95점으로 높은 편으로 나타났다. 이는 연구에 참여한 대부분의 보육교사들은 영유아 문제행동 지도전략에 대해 민감하게 반응하고 있으며 직장 내 사회적 지지를 받고 있다고 인식하고 있음을 알 수 있다. 그리고, 선행연구들에서와 표집이 상이하여 지역과 응답자 개인특성의 차이 등으로 인해 본 연구 결과와 직접적으로 비교하기는 어렵겠으나, 동일한 척도를 사용했던 연구들과 유사한 수준임을 알 수 있다(김영미, 2022; 박예영, 2018; 한혜란, 2022).

둘째, 보육교사의 민감성, 영유아 문제행동 지도전략, 사회적 지지 간의 상관분석을 실시한 결과, 먼저 보육교사 민감성은 영유아 문제행동 지도전략과 유의한 정적 상관을 보였다. 이러한 결과는 교사의 민감성이 높으면 높은 수준의 영유아 문제행동 지도전략을 사용함을 의미한다. 이는 보육교사의 민감성이 문제행동 지도전략과 유의한 관계가 있다고 보고한 김민정 외(2020)의 연구와 일치한다. 직장 내 사회적 지지가 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계를 살펴본 결과, 사회적 지지는 영유아 문제행동 지도전략과 유의한 정적 관계를 보였다. 이러한 결과는 사회적 지지를 받는 보육교사의 경우 영유아 문제행동 지도전략의 수준도 높음을 뜻한다. 조준희와 박혜준(2018)의 연구결과과 맥을 함께 하는 결과이다.

셋째, 보육교사의 민감성과 영유아 문제행동 지도전략 간의 관계에서 사회적 지지는 유의한 조절효과를 보이는 것으로 나타났다. 보다 구체적으로 살펴보면, 먼저 독립변수인 교사의 민감성이 높아질수록 종속변수인 영유아 문제행동 지도전략 수준도 높아지는 것으로 나타났다. 즉 교사의 민감성이 높아지면 영유아 문제행동 지도전략을 사용하는 수준도 높음을 뜻한다. 이러한 결과는 민감성이 높은 교사는 영유아의 행동특성에 대한 이해가 높고, 영유아의 요구에 반응할 수 있어 영유아의 문제행동에 대해 긍정적으로 대처할 가능성이 높다는 연구(이현숙, 김민정, 2020), 그리고 민감한 보육교사가 영유아의 개별적 발달수준에 적합한 기대를 가지고 있으면 긍정적이고 적극적인 방식으로 문제행동을 지도하게 되어 영유아의 문제행동을 개선하는데 효과적이라는 선행연구(Smith, 2004)와 맥을 같이 한다.

다음으로, 독립변수와 조절변수의 상호작용항 또한 유의하게 나타났으며 부적인 영향력을 보여 민감성이 낮은 교사집단에 있어 사회적 지지의 효과는 상대적으로 더 크다는 것을 알 수 있다. 즉 교사의 민감성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 정적 영향력은 어린이집에서의 사회적 지지 수준에 따라 상이한데, 민감성이 낮은 집단에서 더 큰 격차를 보임을 의미한다. 이는 사회적 지지의 영향으로 인해 영유아 문제행동 지도전략이 달라지기 때문에 민감성이 낮은 교사에게 있어 사회적 지지는 매우 중요한 자원임을 알 수 있다.

이러한 주요 결과를 고려할 때, 보육교사의 영유아 문제행동 지도전략을 향상시키기 위해서는 교사의 민감성을 높이기 위한 교육뿐 아니라 사회적 지지 수준을 높이기 위한 다양한 방안에 대해서도 더 많은 관심이 필요하다 할 것이다. 먼저 민감성이 낮은 보육교사의 경우 민감성을 향상시키기 위해서는 무엇보다 현장에서 직접 경험해 보고 습득하는 것이 빠를 것이다. 이를 위해 교사자격을 취득하기 이전에 거쳐야 하는 실습기간 동안 형식적인 활동이 아닌 선임교사를 통해 영유아 수업지도 뿐만 아니라 현장에서 이루어져야 하는 부모상담, 영유아 관찰법, 영유아와 상호작용하는 방법, 영유아의 필요를 발견하고 제공해줄 수 있는 다양한 활동들을 경험해보게 함으로써 민감성을 향상시킬수 있는 기회를 제공할 필요가 있다. 미국의 교사들을 대상으로 인터뷰를 실시한 선행연구에 따르면 민감성 증진을 위해 필요한 것으로 경청, 공감, 리터러시(문해) 기술, 시기적절한 관찰 행동을 강조하고 있다(Holmes, 2019). 교사의 민감성 증진에 있어 효과성이 입증된 프로그램(Virmani et al., 2012)을 도입하거나, 상기한 능력과 기술을 향상시킬 수 있는 교육과 프로그램을 제공할 필요가 있다. 또 교사민감성에 영향을 미치는 것으로 알려진 교사 개인의 정신건강과 심리적 웰빙 증진을 위한(정유정, 김진욱, 2017) 보다 다양한 교육과 서비스를 제공하는 등 다각도에서의 접근이 요구된다.

한편 보육교사가 근무하는 어린이집 환경 또한 교사의 민감성에 큰 영향을 미치는데, Holmes(2019)가 민감성을 위해 강조한 보육교사들 간의 우호적인 관계(fellowship) 또한 교실 내외에서 교사들 상호 간에 정서적, 정보적, 도구적 지지를 주고 받는 것을 뜻하므로 사회적 지지라 할 수 있다. 나아가 직장 내 사회적 지지는 무엇보다도 기관의 장인 원장의 의지에 따라 변화될 가능성이 높다고 할 수 있으므로 원장들을 대상으로 한 사회적 지지의 중요성, 그리고 보다 지지적인 어린이집 환경과 문화를 조성하기 위한 구체적인 방법 등에 대한 교육도 병행할 필요가 있을 것이다. 이와 더불어, 동료 교사들 간의 상호 지지나 지원을 강화시킬 수 있는 네트워크나 자조 모임 형성, 또는 이러한 모임을 구성하거나 지원하기 위한 프로그램과 인력, 예산의 확보 등에 있어 각 지역의 육아종합지원센터를 거점으로 하여 관련 사업과 프로그램을 활성화시킬 수 있을 것이다. 이를 통해 궁극적으로 보육의 질을 제고할 수 있을 것이다.

본 연구가 갖는 한계점과 그에 따른 후속 연구 제안을 하자면 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 용인시, 화성시, 오산시 소재의 어린이집에 근무하는 보육교사를 대상으로 연구가 진행되었으나, 후속 연구에서는 결과가 보다 대표성을 띌 수 있도록 다양한 지역으로 표집을 확대하여 조사를 실시할 필요가 있다. 또한, 본 연구의 대상자들 중 상당수는 현재 영아반을 담당하고 있는 교사들이었다. 현재 영아반을 담당하고 있어도 이전에 유아반을 담당한 경험이 있을 것이므로 영유아 문제행동 지도전략에 있어 큰 차이가 발견되지는 않을 것으로 추측되나, 후속 연구에서는 조사 시점에 유아반을 담당하고 있는 교사들만을 대상으로 진행하여 본 연구의 결과와 차이가 있는지 살펴볼 필요가 있다. 셋째, 본 연구는 자기보고식 설문지를 통해 자료를 수집하였으나 후속 연구에서는 주관적 인식 수준과 객관적 수준의 차이를 비교할 수 있도록 관찰법, 면담, 자기보고 등 보다 다양한 방법을 활용하여 연구를 실시할 필요가 있다. 넷째, 영유아 문제행동 지도전략 변수에 있어 하위요인별로 나누어 살펴보는 작업이 필요하며, 조절효과 모형에서 유의하게 나타난 통제변수인 보육교사의 결혼상태에 따라 집단을 구분하여 살펴보는 등 보다 심층적인 연구를 진행할 필요가 있다. 보육교사들의 결혼상태나 자녀여부 등에 따라 조절효과의 크기나 유의성에 있어 어떠한 차이가 있는지 비교⋅분석함으로써 의미있는 결과를 산출할 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgments

본 논문은 제1저자의 석사학위논문의 일부를 수정한 것이며, 2023년 가정과삶의질학회 공동주관 생활과학분야 춘계학술대회에서 포스터 발표한 바 있음.

References

- 고현주(2017). 보육교사의 교육신념이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향. 경희대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 권혜진(2018). 교사의 정서지능과 문제해결 능력이 영유아문제행동 지도전략에 미치는 영향. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김경숙(2008). 유아 문제행동에 대한 교사의 인식 및 대처전략. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김미영(2011). 영아전담 어린이집 보육교사의 교사 민감성에 관한 연구: 환경변인 및 개인변인을 중심으로. 고려대학교 일반대학원 석사학위논문.

-

김민정, 김은혜, 이현숙(2020). 보육교사의 민감성이 영유아문제행동 지도전략에 미치는 영향: 정서조절능력을 매개로. 한국가족복지학, 25(4), 511-531.

[https://doi.org/10.13049/kfwa.2020.25.4.4]

- 김병옥, 이진숙(2008). 아동의 스트레스 대처전략과 정서조절 능력 및 행동문제: 저소득층 아동과 일반아동 비교. 한국생활과학회지, 17(6), 1051-1063.

- 김수연(2012). 유아의 정서조절 전략 관련 변인들에 대한 구조모형분석: 교사의 사회적지지, 정서노동, 소진, 상호작용을 중심으로. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김수지, 조부경(2023). 유치원교사의 사회적 지지와 유아 문제행동 지도전략의 관계에서 회복탄력성의 매개효과. 한국어린이미디어학회 추계학술대회 자료집, 168-173.

- 김숙경(2015). 교사의 유아문제행동 지도전략에 따른 유아의 자기조절능력. 경기대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김아령(2015). 보육교사의 사회적 지지가 교사 민감성에 미치는 영향과 심리적 소진의 매개효과. 중앙대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김연수(2014). 영아 보육교사의 직무환경 및 민감성이 교사-영아 상호작용에 미치는 영향. 수원대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 김연하(2007). 유아 문제행동 지도전략 척도-교사용(TSQ)의 개발과 타당화 연구. 아동학회지, 28(5), 73-89.

- 김영미(2022). 보육교사의 정서지능이 문제행동 지도전략에 미치는 영향 직무 스트레스 매개효과를 중심으로. 예명대학원대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 김윤지(2017). 유아교사 탄력성과 교사-유아 상호작용의 관계에서 사회적 지지(원장, 동료교사, 학부모)의 조절효과. 성균관대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김은실, 손현동(2012). 사회적 위축 아동 어머니의 민감성에 영향을 주는 정서와 유발 변인에 대한 질적 분석. 교원교육, 28(4), 311-336.

- 김지희(2020), 보육교사의 자아탄력성과 조직효과성이 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향. 남서울대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 김진영(2017). 보육교사의 민감성이 교사효능감과 유아-교사 상호작용에 미치는 영향. 우석대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 노정화(1997). 유치원 학급운영과 관련하여 초임교사와 경력교사의 유아 행동에 대한 반응. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 민광미(2014). 영아반 교사용 민감성 척도개발 및 타당화 연구. 건국대학교 교육대학원 박사학위논문.

- 박금자(2012). 유아교사의 효능감이 유아 문제행동에 대한 교사의 대처전략에 미치는 영향. 카톨릭대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 박예영(2018). 보유교사의 정서지능 및 민감성이 교사-영아 상호작용에 미치는 영향. 성신여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 박유진, 김재휘(2005). 인터넷 커뮤니티의 사회적 지지가 커뮤니티 몰입과 동일시 및 개인의 자아존중감에 미치는 영향. 한국심리학회지: 사회 및 성격, 19(1), 71-100.

- 박지원(1985). 사회적 지지척도 개발을 위한 일 연구. 연세대학교 교육대학원 박사학위논문.

- 박현주(2011). 사회조직에서의 갈등이 조직몰입과 이직의도에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과와 사회적 지지의 조절효과를 중심으로. 청주대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 방명애, 김근아(2002). 통합경험이 있는 장애아동 부모의 통합교육에 대한 인식과 상관관계가 있는 변인분석. 언어청각장애연구, 7(3), 298-313.

- 배진희(2013). 보육교사의 보육신념과 영아의 사회⋅정서행동 간의 관계: 교사 민감성의 매개효과. 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문.

- 서향원(2019). 유아 교사의 민감성과 놀이성이 교사-유아 상호작용에 미치는 영향. 인천대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 신희이, 문혁준(2012). 영아교사의 민감성과 보육교사직 헌신도가 전문성 발달에 미치는 영향. 육아정책연구, 6(2), 1-24.

-

손진희, 박형신(2021). 보육교사가 인식한 사회적 지지가 교사-영유아 상호작용에 미치는 영향: 직업행복감과 심리적 소진의 매개효과를 중심으로. 한국영유아보육학. 127(1), 21-43.

[https://doi.org/10.37918/kce.2021.3.127.21]

- 안주희(2021). 교사의 전문성 인식과 자아탄력성이 유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향. 성신여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

오연주, 이정수, 모아라(2013). 교사의 정서표현, 자기효능감과 유아의 문제행동 대처전략. 아동과 권리, 17(3), 349-367.

[https://doi.org/10.21459/kccr.2018.22.2.301]

- 오은성(2013). 교사의 직무스트레스와 조직 효과성이 유아문제행동 지도전략에 미치는 영향. 광주여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

유지현, 황혜정(2015). 영아교사의 민감성, 효능감, 영아와의 상호작용이 영아의 사회⋅정서발달에 미치는 영향. 한국보육지원학회지, 11(3), 1-23.

[https://doi.org/10.14698/jkcce.2015.11.3.001]

- 이가희(2022). 보육교사의 사회적 지지와 직무스트레스가 이직의도에 미치는 영향. 카톨릭대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

이선희, 이승연(2011). 만 1세반 자유놀이시간에서의 영아-교사 상호작용과 교사 민감성 분석. 한국교원교육연구, 28(1), 163-189.

[https://doi.org/10.24211/tjkte.2011.28.1.163]

- 이은정(2016). 영유아교사의 아동권리인식과 문제행동인식 및 문제행동지도 전략 간의 관계 연구. 중앙대학교 교육대학원 석사학위논문.

-

이종금, 전정민(2020). 영아교사의 사회적 지지와 놀이교수 효능감이 영아와 교사 간의 상호작용에 미치는 영향. 한국자치행정학보, 34(3), 167-186.

[https://doi.org/10.18398/kjlgas.2020.34.3.167]

-

이현숙, 김민정(2020). 보육교사의 교사효능감이 영유아 문제행동 대처전략에 미치는 영향: 교사의 민감성을 매개로. 한국웰니스학회지, 15(2), 303-315.

[https://doi.org/10.21097/ksw.2020.05.15.2.303]

- 이형민, 박성연, 서소정(2008). 어머니의 양육유형 및 민감성이 영아의 발달에 미치는 영향. 대한가정학회, 46(2), 97-111.

-

이희은(2017). 유아교사의 직무수행과 관련변인 간의 구조관계분석: 직무만족, 행복감, 관계지향 조직문화를 중심으로. 미래유아교육학회지, 24(1). 231-256.

[https://doi.org/10.22155/JFECE.24.1.231.256]

- 임진형(2000). 유치원 초임교사의 사회적 지지, 자기효능감과 직무스트레스 간의 관계. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 장은영, 신나리(2018). 보육교사의 역할갈등과 조직몰입이 민감성에 미치는 영향. 한국보육지원학회 학술대회자료집, 2018, 105-105.

- 정순영(2017). 보육교사가 지각한 사회적 지지가 행복감 및 정서지능에 미치는 영향. 광주여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 정영희, 이영숙(2012). 어린이집 교사의 직무환경과 민감성 분석. 미래유아교육학회지, 19(2), 107-132.

-

정유정, 김진욱(2017). 영아반 보육교사의 교사 민감성에 영향을 미치는 변인 분석: 정서안정성, 대인관계 스트레스, 근무환경을 중심으로. 아동학회지, 38(2), 205-218.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2017.38.2.205]

-

정호경, 이시자(2014). 유아교사의 사회 인구학적 요인 및 자아탄력성수준에 따른 유아 문제행동 인식과 지도전략. 한국보육지원학회지, 10(6), 347-368.

[https://doi.org/10.14698/jkcce.2014.10.6.347]

-

조주희, 박혜준(2018). 사회적 지지와 교사효능감이 보육교사의 영유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향. 유아특수교육연구, 18(1), 77-98.

[https://doi.org/10.21214/kecse.2018.18.1.77]

- 한누리, 문혁준(2012). 어머니의 역할지능 및 유아 리더십과 정서지능이 남아와 여아의 또래관계에 미치는 영향. 가정과삶의질학회 학술발표대회 자료집, 370-370.

- 한혜란(2022). 보육교사에 대한 사회적 지지와 교사효능감이 교사-영유아 상호작용에 미치는 영향. 총신대학교 일반대학원 석사학위논문.

- 홍성호(2015). 유아의 문제행동에 대한 보육교사의 인식 및 행동지원의 지도전략 실행도와 중요도에 대한 연구. 인하대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 홍혜림(2015). 유아교사의 소진감이 유아 문제행동 지도전략에 미치는 영향. 경기대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 황혜정(2005). 유아의 문제행동 진단을 위한 부모용, 교사용 검사 개발 연구. 유아교육연구, 25(2), 235-258.

-

Buhs, E. S., Rudasill, K. M., Kalutskaya, I. N., & Griese, E. R. (2015). Shyness and engagement: Contributions of peer rejection and teacher sensitivity. Early Childhood Research Quarterly, 30(Part A), 12–19.

[https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2014.07.010]

-

Campbell, S. B., & Ewing, L. J. (1990). Follow-up of hard-to-manage preschoolers: Adjustment at age 9 and predictors of continuing symptoms. Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 31(6), 871– 889.

[https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1990.tb00831.x]

- Campbell, S. B. (2002). Behavior problems in preschool children. NY: The Guilford Press.

-

Cohen, S., & Hoberman, H. M. (1983). Positive events and social supports as buffers of life change stress. Journal of Applied Social Psychology, 13(2), 99–125.

[https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1983.tb02325.x]

-

Denham, S. A., & Burton, R. (1996). A social-emotional intervention for at-risk four-year olds. Journal of Psychology, 34(3), 225-245.

[https://doi.org/10.1016/0022-4405(96)00013-1]

-

Gerber, E. B., Whitebook, M., & Weinstein, R. S. (2007). At the heart of childcare: Predictors of teacher sensitivity in center-based childcare. Early Childhood Research Quarterly, 22(3), 327-346.

[https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.12.003]

- Holmes, A. V. (2019). Voices from within: Teacher sensitivity in an early childhood elementary school. LSU doctoral dissertations. 4950.

-

Howes, C., & Smith, E. W. (1995). Relation among child care quality, teacher behavior, children’s play actives, emotional security, and cognitive activity in child care. Early Childhood Research Quarterly, 10(4), 381-404.

[https://doi.org/10.1016/0885-2006(95)90013-6]

-

Howes, C., & Hamilton, C. E. (1992). Children’s relationships with child care teachers: Stability and concordance with parental attachments. Child Development, 63(4), 867–878.

[https://doi.org/10.2307/1131239]

- Kaiser, B., & Rasminsky, J. (2003). Challenging behavior in young children: Understanding, preventing, and responding effectively. MA: Allyn & Bacon.

-

Koenen, A., Vervoort, E., Kelchtermans, G., Verschueren, K., & Spilt, J. L. (2019). Teacher sensitivity in interaction with individual students: The role of teachers’ daily negative emotions. European Journal of Special needs Education, 34(4), 514-529.

[https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1553876]

- Kontos, A., & Wilcox-Herzog, A. (1997). Teachers’ interactions with children: Why are they so important?. Young Children, 52(2), 4-12.

-

Rimm-Kaufman, S. E., Early, D. M., Cox, M. J., Saluja, G., Pianta, R. C., Bradley, R. H., & Payne, C. (2002). Early behavioral attributes and teachers’ sensitivity as predictors of competent behavior in the kindergarten classroom. Journal of Applied Developmental Psychology, 23(4), 451–470.

[https://doi.org/10.1016/S0193-3973(02)00128-4]

- Smith, S. C. (2004). The effects of targeted positive behavior support strategies on preschoolers externalizing behavior. Unpublished doctoral dissertation. University of Missouri, Columbia.

-

Stormont, M., Lewis, T. J., & Covington Smith, S. (2005). Behavior support strategies in early childhood settings: Teachers’ importance and feasibility ratings. Journal of Positive Behavior Interventions, 7(3), 131-139.

[https://doi.org/10.1177/10983007050070030201]

-

Yang, Y., Lu, X., Ban, Y., & Sun, J. (2022). Social support and job satisfaction in kindergarten teachers: The mediating role of copying styles Frontiers in Psychology, 13.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.809272]

-

Yuh, J., & Choi, S. (2017). Sources of social support, job satisfaction, and quality of life among childcare teachers. The Social Science Journal, 54(4), 450-457.

[https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.08.002]