예비부부를 위한 인지행동치료 프로그램의 효과: 상호순환모델에 따른 부부관계전념의 변화를 중심으로

초록

본 연구의 목적은 예비부부를 대상으로 인지행동치료 프로그램 실시한 후 상호순환모델(mutual cyclical model)에 따라 부부관계전념의 질적 변화를 살펴보는 것이다. 이를 위해 서울 및 수도권의 예비부부 2쌍을 대상으로, 인지적 재구성, 의사소통훈련, 문제해결훈련, 스트레스 대처훈련으로 구성된 인지행동치료 프로그램을 실시하였다. 프로그램은 주 1회 2회기씩, 회기 당 90분으로 총 8회기가 진행되었다. 프로그램 실시 후 예비부부의 부부관계전념의 변화를 파악하기 위해 상호순환모델을 기초로 본인의 부부관계전념의지, 부부관계전념행동, 배우자의 부부관계전념행동에 대한 인식 각각의 변화 및 상호작용에 대한 내용분석을 실시하였다. 분석 결과, 프로그램 실시 후 예비부부의 부부관계전념은 상호작용을 통해 향상되는 것으로 나타났다. 구체적으로, 상호순환모델에 따라, A의 부부관계전념의지는 A의 부부관계전념행동에 영향을 미치며, B(배우자)는 A의 부부관계전념행동을 인식함으로써 자신의 부부관계전념의지가 변화되고, 이는 부부관계전념행동으로 이어지게 된다. A는 다시 B(배우자)의 변화된 부부관계전념행동을 인식함으로써 자신의 부부관계전념의지가 순환적으로 변화됨을 확인하였다.

Abstract

The purpose of this study was to examine the qualitative changes in the marital commitment according to the mutual cyclical model after conducting a cognitive behavior therapy program for premarital couples. To this end, it conducted the cognitive behavior therapy program consisting of cognitive reorganization, communication training, problem-solving training, stress coping training. The program was implemented for a total of 8 sessions, 90 minutes a session, two sessions a week. To understand the changes in the premarital couples’ marital commitment after participating in the program, it conducted a content analysis on the changes in and the interactions among their marital commitment intention, marital commitment behavior and recognition on spouses’ marital commitment behavior, based on the mutual cyclical model. The findings showed that premarital couples’ marital commitment was enhanced by their interactions. Specifically, A’s marital commitment intention had an effect on A’s marital commitment behavior, according to the mutual cyclical model, while B changed his/her own marital commitment intention, by recognizing A’s marital commitment behavior, leading to the marital commitment behavior. It was found that A, in turn, cyclically changes his/her marital commitment intention, by recognizing B’s changes in marital commitment behavior.

Keywords:

premarital couples, cognitive behavior therapy, marital commitment, mutual cyclical model키워드:

예비부부, 인지행동치료, 부부관계전념, 상호순환모델I. 서론

결혼이란 적정 연령에 도달한 남녀가 서로의 애정과 신뢰를 확인하고 자유의사 결정에 의해 정신적⋅육체적으로 결합하여 부부가 되는 것을 의미한다(이정덕 외, 1998). 결혼 초기는 다른 배경에서 성장한 두 사람이 원가족에서 독립하여 부부관계를 형성하여 새로운 가정을 시작하고, 새로운 역할과 생활방식 등을 조율하며 개인에서 부부라는 공동체적 삶으로 전환하는 시기이다(정윤경, 2016). 이 시기의 부부들은 부부 정체성 확립, 가족규칙과 새로운 역할의 체계 구축, 효과적인 의사소통과 공정한 갈등해결방식 수립 등의 복잡한 발달 과업들이 요구되어 결혼생활의 적응이 어렵다(백지은 외, 2003; Carter & McGoldrick, 2005). 특히 결혼 초기의 부부 간 적응은 다른 시기보다 어려움을 볼 수 있는데, 2021년 통계청 자료에 따르면 2003년부터 2020년까지 혼인 지속 기간이 0∼4년 이내 부부의 이혼 건수는 다른 시기에 비교해 가장 높은 비중을 차지하였으며(통계청, 2021), 2020년에는 전체 이혼 건수 중 19.8%로 25∼29년 사이의 이혼 건수(9.4%)보다 2배 이상 높았다(통계청, 2021).

이처럼 결혼 초기 적응이 더욱 어려워지는 것은 개인적 성향의 증가, 결혼에 대한 가치관의 변화, 상호 관계에 대한 이해의 부족과 관련된다(Willoughby & James, 2017). 즉 현대사회의 관계 및 결혼에 대한 가치관은 변화하고 있으며, 구체적으로 현대의 젊은 성인들은 과거와 달리 가족 및 공동체에 소속되어 자신의 삶을 규정하기보다 자유롭고 개인 중심적인 삶을 추구 하는 경향이 있고, 이에 따라 결혼에 대한 가치관도 가족보다는 개인의 삶을 강조하는 경향이 높아졌다(Finkel, 2017; Smith et al., 2011; Willoughby & James, 2017). 이러한 변화들은 다른 개인의 삶을 살던 두 사람이 부부라는 공동체적 관계를 형성해나가는 과정을 이전 세대에 비해 어렵게 만들며, 이는 결혼생활의 적응과 심리적 어려움을 가중시키게 된다(정윤경, 최지현, 2010; Shulman & Connolly, 2013; Thompson-Hayes & Webb, 2004). 최근 연구들은 현대의 젊은 성인들의 이러한 가치관의 변화에 주목하면서 젊은 성인과 예비부부를 대상으로 사회 변화와 현대사회의 결혼에 대한 가치관을 반영하는 프로그램이 필요함을 주장하고 있다(박무성, 정민자, 2015; Clyde et al., 2019).

그러나 대부분의 예비부부 관련 연구들은 예비부부의 관계 증진과 부부생활 적응에 초점을 두어 친밀감 향상, 자존감 증진, 부부 갈등 해결 등을 포괄하는 개입들을 시도하고 있으나, 현대사회 가치관의 변화를 반영하는 프로그램은 찾기 어려운 실정이다(김혜숙, 이은정, 2011; 서아연, 최연실, 2019; 이은정, 김혜숙, 2014; Williams, 2015). 이들 선행연구 대부분은 프로그램 종료 후에 효과를 보이기는 하였으나, 프로그램 이후에 장기적인 변화를 살펴보기 어려운 한계도 있었다(김혜숙, 이은정, 2011; 서아연, 최연실, 2019; 최정란, 2014). 한편, 최근 연구들은 기존의 프로그램들이 현대사회의 결혼에 대한 가치관을 반영하지 못함을 지적하며, 부부관계전념을 향상시키는 개입을 제안하고 있다(Clyde et al., 2019; Shulman & Connolly, 2013).

부부관계전념(Marital Commitment)은 부부관계를 오랫동안 지속하려는 의지이자 그 관계에 대한 장기적 지향성이다(Rusbult, & Buunk, 1993; Rusbult et al., 2004; Stanley & Markman, 1992). 부부관계전념은 부부관계를 유지시키고자 하는 능동적 동기와 바람을 나타내는 부부관계전념의지와 그 관계를 위한 실제적인 노력과 행동을 의미하는 부부관계전념행동을 포함한다(조성봉, 2017; Givertz et al., 2016). 부부관계전념의지는 부부관계에서 높은 만족도를 경험하는 정도, 부부로서의 정체성의 정도, 현재 관계가 삶에서 어느 정도의 높은 우선순위를 차지하고 있는지 등을 인지적 요소를 반영하며, 부부관계전념행동은 상대방을 지지하고 안심시키며 미래의 관계를 계획하는 등의 일상에서의 전념표현행동을 포함하고 있다(조성봉, 2018; Stanley & Markman, 1992; Weigel, 2008). 선행연구들은 부부관계전념이 부부관계의 5년, 7년, 15년 동안의 안정성을 예측하고, 갈등이 있을 때 부부관계를 회복시키며, 부부관계를 지속시키는 핵심 요소임을 밝혀왔다(Givertz et al., 2016; Joel et al., 2013; Weigel & Ballard-Reisch, 2014).

부부관계전념의 형성 과정을 살펴보면, 부부관계전념은 부부 간의 상호작용을 통해 형성된다. 전념은 친밀한 관계의 발달을 설명하는 상호의존성 이론(interdependence theory)에 이론적 근거를 두고 있는데, 상호의존성 이론은 파트너들 간의 상호관계에 주목하여 서로가 개인의 사고와 감정, 동기, 행동에 영향을 주고받는 것으로 설명한다(Kelley & Thibaut, 1978). 부부는 상호의존성이 높아질수록 서로를 필요로 하고 부부관계전념의지를 가지게 되며, 관계를 지속시키기 위해 부부관계전념행동을 하게 된다(Arriaga, & Rusbult, 1998; Weigel, 2008). 이러한 맥락에서 Weigel과 Ballard-Reisch(2014)은 부부관계전념에 대한 상호순환모델(mutual cyclical model)을 제안하였다. 이 모델은 A의 전념의지가 A의 전념행동에, A의 전념행동이 B의 A에 대한 전념행동 인식을 통해 B의 전념의지에 영향을 미쳤으며, B의 전념의지도 이와 같은 경로를 통해 A의 전념의지에 영향 미치는 구조이다. 이 외의 부부관계전념 관련 선행연구들도 부부의 상호작용에 초점을 맞추어 연구를 진행하였으며, 부부관계의 상호작용의 중요성을 강조하였다(나남숙, 이인수, 2017; Givertz et al., 2016). 이들 연구들은 부부관계전념에 대한 상호순환모델의 관점에서 부부가 연결되어 있는 건강한 상호의존성을 가지며, 부부관계전념을 향상시키는 선순환이 이루어질 수 있도록 돕는 개입의 필요성을 시사한다.

본 연구에서는 예비부부를 위한 개입으로 인지행동치료(Cognitive Behavior Thearapy: CBT)에 주목하였다. CBT는 Aron T. Beck에 의해 개발된 치료기법으로, 치료 기간이 단기적이며 구조화되어 있다. CBT는 개인이 직면한 상황을 어떻게 생각하는지에 따라 정서와 행동이 달라지고, 행동은 사고 패턴과 감정에 영향 미친다는 것을 가정하고 있다(Beck, 1976). 특히, 개인은 끊임없이 주변 환경과 자신에게서 일어나는 사건들의 의미를 평가하기 때문에 CBT에서 인지적 과정은 핵심 요인이며. 내담자의 변화 및 적응을 위해 인지와 행동에 초점을 맞춰 다양한 기법들을 사용한다. 부부관계전념에 인지적, 행동적 요소가 포함된 것을 고려하였을 때(조성봉, 2017; Givertz et al., 2016), 본 연구에서는 인지행동치료가 부부관계전념에 대한 상호순환모델 개입에 효과적일 것으로 기대하였다. 그 이유는 첫째, CBT는 사고가 감정과 행동에 영향을 미친다고 가정하며(Wright et al., 2009), 상호순환모델은 부부관계전념의지가 부부관계전념행동에 영향을 미친다고 가정한다. 이들은 인지적 부분이 행동에 영향을 미친다고 가정하고 있으므로, 부부관계전념에 대한 개입으로 CBT의 인지적 개입이 효과적일 것으로 기대하였다. 둘째, 상호순환모델에서 배우자의 부부관계전념행동 인식은 개인이 상대방의 행동을 해석하는 인지적 과정이며, CBT는 타인의 행동을 해석하는 역할을 하는 ‘인지’를 핵심 요인으로 본다. CBT에서는 이러한 해석이 합리적인지 여부를 검토하여 보다 정확한 해석을 하도록 돕는다. 셋째, CBT는 인지적 개입들이 성공적으로 시행된다면 이는 행동에 유익한 영향을 미칠 것이고, 마찬가지로 행동의 긍정적인 변화들은 바람직한 인지적 변화와 관련이 있다고 주장하며 인지적 개입과 함께 의사소통 등을 행동적 개입을 시행한다. 상호순환모델에서도 부부관계전념의지는 부부관계전념행동의 동기이자 결과라고 하였으며, 부부관계전념을 강화하기 위해서는 배우자 간의 말하고 행동하는 것에 더 나은 이해를 가지는 것이 필요하다고 하였다(Weigel & Ballard-Reisch, 2014). 이에 따라 CBT의 의사소통과 같은 행동적 개입이 효과적일 것으로 기대하였다. 특히, CBT가 상호순환모델에 입각하여 예비부부의 부부관계전념을 향상시키는 데 효과적일 것으로 판단하였다. 따라서, 본 연구에서는 예비부부를 대상으로 인지행동치료(CBT) 프로그램을 실시하여 그 효과가 어떠한지를 상호순환모델을 중심으로 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 결혼 날짜를 확정하여 2년 이내에 결혼 예정인 서울 및 수도권 지역의 예비부부를 대상으로 하였다. 본 연구 대상자의 모집은 결혼준비를 키워드로 하여 SNS을 중심으로 이루어졌다. 본 프로그램 참여를 희망하는 참여자들 중 다른 프로그램에 참여한 적이 없으며, 8회기 동안 결석하지 않고 모두 참여 가능한 예비부부를 선별하였다. 총 2쌍의 예비부부를 대상으로 프로그램을 진행하고 내용분석을 실시하였다. 연구 대상자의 일반적 특성은 표 1과 같다.

2. 인지행동치료 프로그램

예비부부를 위한 인지행동치료 프로그램은 인지적 재구성(심리교육 및 자기/배우자감찰, 결혼 동기 명료화, 부부관계신념 탐색 및 조율, 가치관 명료화), 의사소통훈련, 문제해결훈련, 스트레스 대처훈련으로 구성되었다. 프로그램 진행 과정은 초기, 중기, 종결로 이루어지는 총 3단계 8회기로 구성하였다.

초기 단계(1∼2회기)에는 CBT 모델 심리교육과 자기감찰(self-monitoring)을 통해 예비부부가 자신의 생각, 감정, 행동을 감찰하고, 결혼 동기를 명료화 하며 부부관계신념을 탐색하고 조율하는 인지적 재구성을 진행하였다. 중기 단계(3∼7회기)에는 예비부부가 자신의 가치관을 명료화하고 배우자의 가치관을 이해하는 작업을 진행하였다. 이와 더불어 자기감찰과 배우자감찰(spouse-monitoring)을 반복적으로 연습하고, 이를 토대로 CBT 기반의 의사소통훈련과 스트레스 대처훈련, 문제해결훈련을 실시하였다. 종결 단계(8회기)에는 관계의 안전감 확보를 위한 의사소통훈련과 일상에서도 지속적으로 사용할 수 있도록 인지⋅행동적 예행연습을 진행하였다. 또한 매회기 마지막 3분 정도의 시간동안 회기에서 다룬 내용을 정리하며 각각 소감문을 작성하도록 하였으며, 종결 회기에서는 그동안 작성한 총 8회의 소감문을 다시 보며 다짐하는 시간을 가졌다. 프로그램의 구성과 내용은 표2와 같다.

본 프로그램은 2021년 5월 1일∼5월 23일까지 진행되었으며, 주 1회 2회기씩, 한 회기당 90분으로 총 8회기로 진행되었다. 본 프로그램은 아동가족심리치료 전공 박사과정 수료 및 인지행동상담사인 본 연구자가 진행하였다.

3. 자료분석

본 연구의 프로그램은 예비부부의 부부관계전념 향상에 목적을 두어, 부부관계전념의 상호순환모델에 따라 예비부부의 부부관계전념의지와 부부관계전념행동, 배우자의 부부관계전념행동 인식의 선순환이 이루어질 수 있도록 도움을 주는 데 의의가 있다. 이에 따라 본 프로그램에서는 심리교육 및 자기/배우자감찰, 결혼 동기 명료화, 부부관계신념 탐색 및 조율, 가치관 명료화로 구성된 인지적 재구성을 통해 적응적인 사고 및 신념으로 수정 및 강화하고, 의사소통훈련, 문제해결훈련을 통해 긍정적인 상호작용을 향상시키고, 스트레스 대처훈련을 통해 스트레스를 대처하는 능력을 향상시키고자 하였다. 따라서 본연구에서는 프로그램 실시 후, 예비부부의 부부관계전념의지와 부부관계전념행동, 배우자의 부부관계전념행동에 대한 인식이 어떻게 변화하였는지 상호순환모델에 따른 변화 과정을 살펴보고자 하였다. 이를 위해 회기 내 진행했던 worksheet 및 연구자의 회기별 기록, 회기 녹음 내용을 전사한 것 등에서 추출한 내용을 중심으로 부부관계전념에 대한 상호순환모델에 따라 예비부부의 부부관계전념의지, 부부관계전념행동, 부부관계전념행동에 대한 인식의 변화에 대한 내용분석을 실시하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. A예비부부의 사례

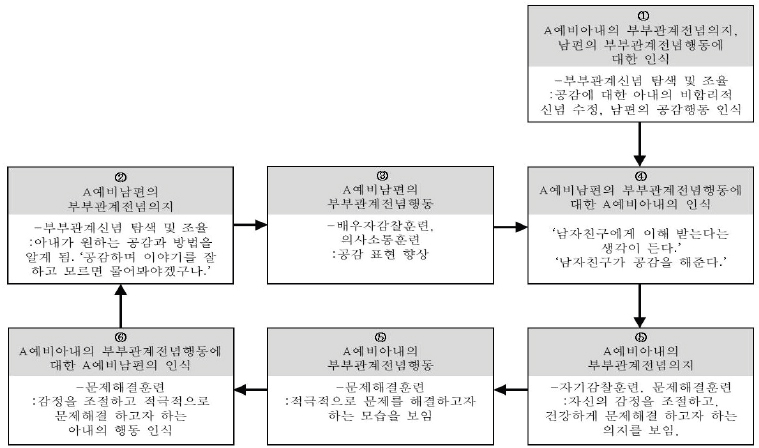

A예비부부의 사례에서 부부관계신념 탐색 및 조율, 자기/배우자감찰훈련, 의사소통훈련, 문제해결훈련을 통해 아내와 남편의 부부관계전념의지, 부부관계전념행동, 배우자의 부부관계전념행동에 대한 인식이 상호 연결되어 향상되었음을 확인할

① 부부관계신념에 대한 개입을 통해 공감에 대한 아내의 비합리적 신념이 수정되었고, 아내는 ‘남편이 공감을 하기 위해 노력한다는 것’을 인식하고 남편의 부부관계전념행동을 인지하게 되었다. ② 남편은 아내의 이야기를 통해 ‘아내가 원하는 공감을 이해하고 어떻게 공감을 할 수 있을지’에 대해 알게 되면서 부부관계전념의지가 향상되었다. ③ 남편은 배우자감찰훈련과 의사소통훈련을 통해 아내에게 공감을 표현하는 부부관계전념행동이 향상되고, 이러한 변화는 일상에서도 공감을 하는 모습으로 나타났다. ④ 아내는 남편의 공감을 표현하는 부부관계전념행동을 인식하게 되었다. ⑤ 아내는 자기감찰훈련과 문제해결훈련을 통해 자신의 분노 수준 감찰하고 감정을 조절하여 건강한 문제해결을 하려는 의지를 보였다. 또한 아내는 문제해결을 하기 위해 노력하는 모습을 보였다. ⑥ 이에 남편도 문제해결을 위해 노력하는 아내의 행동을 인식할 뿐만 아니라, 문제해결을 위해 자신이 배우자를 감찰하는 것이 필요함을 깨닫고 노력하는 모습을 보였다. A예비부부는 모든 회기를 마칠 때 ‘앞으로 CBT 대화법을 사용하여 관계를 안전하게 유지할 수 있도록 노력하겠다.’고 하며 부부관계전념의지를 보였다(그림 1).

부부관계신념에 대한 개입에서 연구자는 소크라테스식 질문 유형 중 하나인 안내에 따른 발견을 통해 아내의 비합리적 신념을 찾아 수정하였으며, 이를 통해 남편의 부부관계전념행동(공감하려고 노력하는 행동)을 인식할 수 있도록 하였다.

부부관계신념에 대한 개입에서 아내는 남편이 공감을 해주길 바라며, “남편에게 공감해줬으면 좋겠다고 말을 했는데 지금까지 거의 바뀐 것이 없다.”고 하였다. 연구자는 소크라테스식 질문 유형 중 하나인 ‘안내에 따른 발견(guided discovery)’과 CBT 모델을 활용하여 아내가 생각하는 공감에 대한 구체적인 사고를 찾고, 공감을 잘 받지 못했다는 생각이 들었던 최근 사건에서의 사고와 감정을 찾도록 하였다. 이를 통해 아내는 ‘남편에게 충분히 공감 받지 못했다.’는 생각이 들 때, 서운한 감정을 느낀다는 것을 발견하였다.

[사고와 감정의 탐색]

연구자: 그럼 A아내님께서 생각하시는 공감은 어떤 거예요?

A예비아내: 사실 이게 약간 이기적인 걸일 수도 있는데 그냥 제 생각이랑 똑같았으면 좋겠어요. 제 생각과 똑같아서 거기에 진심으로 ‘진짜 너가 그래서 힘들었겠다.’ 이런 식으로 공감해주고 제 마음을 알아주고. 내 생각에 똑같고 내 마음을 알아주고 다독여주는 거요.

연구자: 내 생각이랑 똑같다. 이렇게 ‘공감을 잘 받지 못했다.’는 생각이 들었던 어떤 최근 사건이 있을까요?

A예비아내: 그냥 뭐 제가 일이 너무 많아서 힘들었을 때

연구자: 상황이네요. 일이 많아서 힘들었을 때

A예비아내: 그런 상황이 있을 때 저는 “오늘 하루 고생 많았어.”라고 하고 더 얘기해줬으면 좋겠는데, “고생했어.” 한마디만 하고 바로 자기가 하고 싶은 말을 또 이어 나가더라고요. 그럼 저는 ‘충분히 공감 받지 못했다.’는 생각이 들었고 거기서부터 이제 화가 났고 “왜 내 생각은 공감 안 해주고 자꾸 너 얘기만 하려고 그래.” 이렇게 행동을 했던 것 같아요.

연구자: 그럼 아까 전에 배운 CBT 모델로 A아내님이 말씀하신 것을 다시 정리하자면, 힘든 상황에서 두 분이 만나셨는데 이제 A남편님이 “고생했어.”라고 말하고 본인의 얘기를 하는 상황에서 그때 스쳐 지나간 생각은 ‘내 얘기에 왜 더 반응 안 해주지. 충분히 공감 받지 못했다.’라는 생각이 지나가니까 감정은 화가 나는데, 화는 사실 두 번째 감정이거든요. 화 밑에 또 어떤 감정들이 있을 수 있어요. 아까 전에도 걱정돼서 화났다고 했잖아요. 그러니까 여기서는 ‘충분히 공감 같지 못했다.’라는 생각이 드니까 어떤 감정이었을까요?

A예비아내: 서운한 것 같아요.

다음으로, 연구자는 소크라테스식 질문을 통해 내담자의 ‘남편에게 공감해줬으면 좋겠다고 말을 했는데 지금까지 거의 바뀐 것이 없다.’라는 생각을 ‘내가 원하는 양만큼채우는 것은 사람이 다르기 때문에 어렵겠구나.’, ‘남편이 공감하기 위해 노력하고 있다’는 생각으로 수정하였다. 또한 아내는 남편이 자신에게 공감하려는 노력들이 보인다고 하였는데(“그런 노력들은 보이긴 해요.”), 이는 아내의 인지적 왜곡이 수정되면서 공감하려고 노력하는 남편의 행동을 인식할 수 있도록 한 것으로 볼 수 있다. 이후 남편의 입장에서 ‘아내에게 바로 다른 이야기를 하는 이유는 재미있는 이야기를 하여 힘든 것을 잊도록 도와주기 위한 행동’이었음을 듣고, 아내는 자신이 힘들 때 남편이 다른 이야기를 하는 것이 아내를 위해주는 남편 나름의 방법임을 이해하게 되었다. 이러한 과정들은 남편의 부부관계전념행동에 대한 아내의 인식을 확장시킨 것으로 볼 수 있다.

[비합리적 사고 수정]

연구자: 그런데 아까 전에 A아내님께서 ‘이게 약간 이기적인 것 같은데’라고도 말씀하셨거든요. 그건 의미인가요?

A예비아내: 남자친구랑도 이런 거에 대해서 얘기를 해봤는데 자기 입장에서는 많이 노력을 한 거더라고요. 저는 아예 “고생했어.”라는 말도 공감했다는 생각이 안 들었는데, 생각을 해 보면 이 입장에서도 나름대로 공감을 해 주고 있었던 거예요. 그런데 저는 그 양이 부족했던 거고, 그런데 ‘이 양까지 채우는 건 나의 이기적인 욕심이 아닌가’라는 생각이 또 들었던 것 같아요.

연구자: 이기적인 욕심이라는 건 어떤 건가요?

A예비아내: 내가 원하는 양만큼 채우는 것은 사람이 다르기 때문에 어렵겠구나.

연구자: 예전에는 ‘충분히 공감 받지 못했다.’라고 생각했었는데 이 사실을 알고 나니 지금은 어떤 생각이 드세요?

A예비아내: 되게 노력하고 있다는 생각은 들어요. 왜냐면 공감해 주는 척을 하거든요. 되게 기계처럼 “네가 그래서 그렇겠구나.” 이렇게 하니까 그 상황이 되게 웃겨요. 그러면 저절로 풀리는 마음도 있고. 네 그런 노력들은 보이긴 해요.

연구자는 아내가 부부관계신념 체크리스트에 체크한 문항에 대해 소크라테스식 질문을 하여 아내의 비합리적 신념을 발견하였다(“시간을 투자해서 같이 고민해준다는 생각이 들지 않았을 때, ‘내 생각을 무시하는 건가?’, ‘나의 앞으로의 인생에 대해서는 중요하게 생각해주지 않는 건가?’라는 생각이 들었을 때가 있었어요.”). 또한 감정을 인식할 수 있는 질문들을 통해 아내는 자신이 서운함을 느낀다는 것과 서운해서 화가 난다는 것을 깨닫게 되었다.

[비합리적 신념 탐색]

연구자: 아까 5번. ‘내가 중요하게 생각하는 일에 상대방이 동의하지 않으면 인격적으로 무시당하는 기분이다.’를 체크해 주셨는데. 조금 자세히 말씀해 주시겠어요?

A예비아내: 그런데 이게 제가 좀 살짝 지금 강하게 쓴것 같기는 한데. 4점으로 바꿀게요.

연구자: 네. 어떨 때 이런 생각이 드는 것 같으세요?

A예비아내: 제가 이직을 하거나 앞으로 인생에서 조금중요하게 결정해야 될 상항 같은 거 있잖아요. 그런 것을 이제 앞에 있었던 얘기와 똑같은 거 같아요. 중요한 일에 대해서 얘기를 하면 시간을 투자해서 같이 고민해준다는 생각이 들지 않았을 때, ‘내 생각을 무시하는 건가? 나의 앞으로의 인생에 대해서는 중요하게 생각해주지 않는 건가?’라는 생각이 들었을 때가 있었어요.

연구자: ‘내 생각을 무시하는 건가? 내 앞으로 인생을 중요하게 생각하지 않는 건가?’라는 생각이 드시는군요. 그럴 때 기분은 어때요?

A예비아내: 그럴 때는 분노, 어우 분노, 공감 받지 못한다는.

연구자: 분노. 네 아까 전에 분노는 두 번째 감정이라고 했는데. ‘내 생각을 무시하나? 내 인생을 중요하게 생각하지 않나?’라고 생각하면은 분노 전에 무슨 감정이 들까요?

A예비아내: 모르겠어요. 짜증이...

연구자: 짜증이 난다. 내가 앞으로 함께 계속 할 사람이 ‘내 인생을 중요하게 생각하지 않는 것 같다.’라고 하면 서운할 수도 있을 것 같고.

A예비아내: 네 서운해요.

연구자: 주로 서운한 감정이 많으시네요. 서운해서 화가 난다.

A예비아내: 맞아요.

‘내가 중요하게 생각하는 일에 상대방이 동의하지 않으면 인격적으로 무시당하는 기분이다.’라는 사고에 아내가 동의하는 정도는 처음에는 5점이었고, 앞의 작업들을 통해 그 강도가 4점으로 줄어든 모습을 보였다(“이게 제가 좀 살짝 지금 강하게 쓴 것 같기는 한데. 4점으로 바꿀게요.”). 또한 연구자의 소크라테스식 질문을 통해 아내의 생각은 ‘무시보다는 서운한 감정이 큰 것 같다.’는 생각으로 수정이 되었으며, 처음 보고한 비합리적 사고에 대한 강도가 ‘2정도 되는 것 같다.’고 보고하였다.

[비합리적 신념 수정]

연구자: 그러면은 A아내님 여기서는 ‘무시당한다.’는 생각이 있었는데, 어떤 부분 때문에 ‘내 생각을 무시하는 건가’라는 생각이 드세요?

A예비아내: 어떨 때요? 그냥... 정확하게 무시라는 것보다는. 네... 지금도 생각해 보니까 공감 받지 못해서 서운한 게 큰 것 같아요. 무시한다기보다는 그냥 서운한 감정이 드는 게 더 큰 것 같아요. 얘기를 해보니까.

연구자: 그 순간적으로 무시하나라는 생각이 들지만은 지금 얘기해보니까 공감 받지 못해서 서운한 게 크다는 말씀이시군요.

A예비아내: 네

연구자: 그러면 지금 다시 한 번 보셨을 때, ‘시간을 투자해서 고민해주지 않는다는 생각이 들 때, 내 생각을 무시하는 건가, 내 앞으로의 인생에 대해 중요하게 생각하지 않나.’라는 생각이 어느 정도 그런 것 같으세요? 아까 5에서 4로 내려갔는데.

A예비아내: 2 정도 되는 거 같아요.

남편은 아내의 비합리적 부부관계신념을 수정하는 과정을 통해 아내가 원하는 공감의 방식이 ‘더 물어봐주고 그 상황에 대해서 얘기하는 것’임을 깨닫게 되었다. 연구자는 남편에게 “들어보니까 어떤 생각이 드나요?”라고 질문하여 남편이 스스로 어떻게 할 수 있을지 생각해 볼 수 있도록 하였다. 이에 남편은 “그거(아내가 힘든 사건)에 대한 얘기를 하면 좋겠구나 생각이 들었어요.”라며 아내에게 공감하는 방법을 알고 공감하고자 하는 의지를 보였다. 그리고 앞으로 회기들을 통해 이 부분을 함께 연습하기로 하였다.

남편이 ‘아내와 얘기를 하고 싶지만 어떻게 해야 할지 방법을 모르겠다.’고 하여, 연구자는 남편이 할 수 있는 방법에 대해 아내와 남편에게 질문을 하여 생각해보도록 하였다. 이러한 과정을 통해 남편은 아내에게 물어보는 것도 방법이 될 수 있다는 것을 알게 되었으며(“물어봐야겠다는 생각이 들어요.”), 회기 마무리 소감에서 ‘공감하며 이야기를 잘 들어주고 모르면 물어봐야겠구나.’라고 하며 아내를 적극적으로 공감하려는 의지를 보였다.

연구자: 그러네요. 그러면 이럴 경우 A아내님은 어떻게 해주셨으면 좋겠어요?

A예비아내: 그냥 예를 들어서 제가 “이직에 대해서 고민을 하고 있다.”라고 얘기를 하면, “너가 힘들어서 그렇게 이직을 고민하게 된거니.”라고 하면서 좀 알아줬으면... “힘들어서 그런 거니?” 아니면 “다른 사람이 너를 원해서 그러니까 넌 대단하다.”라고 그렇게 얘기를 해줬으면 좋겠는 경우도 있었고..

(중략)

연구자: A아내님은 A남편님이 “그러면 뭐 때문에 그래?”, “어떤 게 힘들어?”처럼 물어보면 어떨 것 같으세요?

A예비아내: 물어보면 되게 좋을 거 같아요. 그러니까 자기가 모르겠어서, 그럼 저한테 “어떤 것 때문에 그렇게 힘든데”라고 한 번만 더 되물어보면, 저는 또 거기서 설명하니까 좀 더 공감 받는다는 생각이 더 들 것 같아요. 오히려 제 의견을 그대로 얘기해주지 않아도 한 번 그거에 대해서 다시 물어보고 “네가 그래서 그렇게 얘기했구나.”라는 식의 대화가 되면, 제가 계속 말했던 것처럼 공감 받았다는 생각이 더 들 것 같아요. ‘내 것에 대해서 더 고민을 해 주고 공감을 해주고 이것에 관심이 있구나.’라는 걸더 알 수 있어서 더 좋을 것 같아요.

A예비남편: 아!

연구자: 그러면 A아내님이 얘기를 하고 A남편님이 “그래.”라고 하고 A아내님의 이야기가 끝나는 것보다는, A남편님이 궁금한 점이 있거나 모르는 게 있으면, 그것에 대해서 한 번 더 물어보면 좋겠다는 말씀이시군요. A남편님, A아내님의 얘기 들으니까 어떤 생각이 드세요?

A예비남편: 물어봐야겠다는 생각이 들어요.

[회기 소감]

A예비남편: 새롭게 알게 된 점은 ‘뭔가 힘들다는 얘기나 이런 얘기들을 했을 때 공감하는 이야기들을 조금 더 했어야 되는구나.’라는 걸 알게 됐고, 적용하고 싶은 점은 ‘공감하며 이야기를 잘 들어주고 모르겠으면 물어봐야겠구나.’라는 생각을 했습니다.

연구자는 배우자감찰훈련을 통해 남편이 배우자 입장에서 생각과 감정을 파악할 수 있도록 하였으며, 이를 기반으로 의사소통훈련을 하였다. 이를 통해 남편이 아내에게 공감을 표현하는 것이 향상되고 일상에서도 공감하는 모습을 보여 남편의 부부관계전념행동이 향상되었음을 볼 수 있었다.

가. 배우자감찰훈련과 의사소통훈련을 통해 남편의 공감표현이 향상됨

연구자는 A예비부부가 과제로 적어온 사고기록지 중에 갈등이 있었던 상황으로 배우자감찰훈련을 진행하였다. 구체적으로 하나의 상황에서 입장을 바꿔서 서로의 상황, 생각, 감정, 행동을 유추해보고, 다시 배우자 입장에서의 상황, 생각, 감정, 행동을 들어보고, 자신이 유추한 것과 비교하는 과정을 거쳤다. 연구자는 배우자감찰훈련을 한 상황을 토대로 의사소통훈련을 진행하였으며, 남편은 아내의 말을 듣고 아내 입장에서 상황, 생각, 감정을 정리하여 반영해주었다. 이를 통해 남편은 ‘그 상황에서 배우자의 상황과 생각 등을 정확하게 이해할 수 있었다.’고 하여 조망수용이 향상된 모습을 보였다.

A예비남편: 너가 내가 짜증난다고 짜증내지 말라고 얘기를 했을 때, ‘짜증 낸 게 아닌데.’라는 생각을 들어서. 어 그랬구나... 그래. 네가 ‘짜증 낸 게 아닌데.’라는 생각이 들었구나. 그때 네가 서운했구나.

(중략)

A예비남편: 뭔가 상황을 이제 정확하게 알고 나니까 조금 수월했던 것 같아요. 왜 그랬는지가 정리가 되니까. 구체적으로 ‘나의 그 말에 이런 생각이 들어서 이랬구나.’가 되니까. 좀 더 정확하게 이해할 수 있었어요.

나. 남편은 일상에서 아내에게 공감을 하며 질문하는 모습을 보임.

남편은 일상에서 아내에게 공감하며 질문하는 모습을 보였다. 이는 5회기 아내의 사고기록지 과제에서 ‘상황: 일이 끝나고 남편을 만나서 “힘들다.”라고 말을 했는데, “아 힘들었겠다. 뭐 때문에 힘들었어?”라고 말을 해줬다.’라는 것을 통해서도 확인할 수 있었다.

의사소통훈련에서 남편이 아내의 말을 CBT 모델로 반영해주니 아내는 ‘이해받는다는 생각이 든다.’고 하였으며, 일상에서도 남편의 공감하는 행동을 인식하는 모습을 보였다.

가. 의사소통훈련에서 남편에게 이해받는 생각이 든다고 함.

자기/배우자감찰훈련을 토대로 한 CBT 기본 의사소통훈련에서 아내가 자신의 생각과 감정을 남편에게 말하고, 남편이 아내의 생각, 감정을 그대로 듣고 반영하는 훈련을 하였다. 이후 아내는 ‘남자친구에게 이해받는다는 생각이 든다.’고 하여 남편의 부부관계전념행동에 대한 인식이 향상되었음을 볼 수 있었다. 이와 더불어 ‘자신의 입장을 배우자에게 어떻게 전달을 해야 할지 알게 되었다,’고 하여 아내의 부부관계전념의지도 향상된 것을 관찰할 수 있었다.

A예비아내: 평소라면 서로가 그 상황에 대해서 이해를 하지 못했으니까 오해가 쌓일 수도 있는데, 이렇게 해보면서 그 상황에서 어떻게 해야 잘 전달하는지도 알게 되었고, 또 이렇게 오빠가 반응해 주니까 ‘이해받는다.’는 생각이 들어요.

나. 일상에서 남편의 공감하는 행동을 인식함.

일상에서 남편은 아내가 힘들다고 할 때 질문하는 모습을 보였고 아내는 공감을 해준다고 인식하였는데, 이는 5회기 아내의 사고기록지 과제를 통해 확인할 수 있다. 이는 남편의 부부관계전념행동(공감 표현)의 향상과 아내의 비합리적 부부관계신념의 변화(남편에게 공감해줬으면 좋겠다고 말을 했는데 지금까지 거의 바뀐 것이 없다. → 남편이 공감하기 위해 노력하고 있다.)를 통해, 남편의 부부관계전념행동에 대한 아내의 인식이 향상된 것으로 볼 수 있다.

[아내의 사고기록지 과제]

상황: 일이 끝나고 남편을 만나서 “힘들다.”라고 말을 했는데, “아 힘들었겠다. 뭐 때문에 힘들었어?”라고 공감하는 말을 길게 해줌.

생각: 공감을 잘 해주네. 위로 받는 것 같다.

감정: 안정감, 편안함.

행동: “오 공감을 해주네.”라고 말함.

아내는 관계에서 문제가 생겼을 때 원만한 해결을 하고자 하는 의지가 향상되었으며, 문제해결훈련에서 정한 안건에 대해 문제해결을 할 수 있는 방법을 찾는 것을 통해 아내의 부부관계전념의지와 부부관계전념행동을 볼 수 있었다.

가. 아내의 문제해결을 위한 의지가 향상됨.

아내는 CBT 모델 심리교육과 부부관계신념의 탐색 및 조율을 한 회기의 소감에서 “‘같은 상황 안에서 서로의 생각과 입장이 달랐구나.’를 알 수 있었습니다. 이전과는 다르게 서로의 사고가 어떠한 감정과 행동을 도출해내는지 생각해보고, 더 적용해서 우리 사이의 문제가 생겼을 때 원만한 문제해결을 하고 싶습니다.”라고 하였다. 이를 통해 관계의 어려움이 생겼을 때 건강하게 문제해결을 하고자 하는 아내의 의지가 향상되었음을 볼 수 있다.

나. 자기감찰훈련과 문제해결훈련에서 부부관계전념의지와 부부관계전념행동을 보임.

자기감찰훈련에서 자신의 분노 수준을 감찰하는 활동을 하였다. 이 과정에서 아내는 자신이 남편보다 빨간불(분노 수준이 매우 높은 것)로 빨리 올라간다는 것과 그 상황에서 자신의 행동을 인지하게 되었으며, 스스로 통제할 수 있는 방법을 찾으려는 모습을 보였다(“노란 불에서 빨간불로 가기 전에 제 스스로를 통제할 수 있는 그런 방법이 있나. 남자친구는 빨간 불이 잘 안 오르는 편인데 저는 좀 많이 올라가네요.”).

문제해결훈련의 ‘부부 공동의 가치관 조율’ 활동에서 A예비부부는 1단계인 안건을 ‘우리 관계에서 아내가 빨간불로 가는 것을 줄이는 방법’으로 정하여 문제를 해결하고자 하였다. 2단계인 의견 모으기에서 ‘커플 상황에서 아내의 화가 10으로 올라가는 상황’을 구체적으로 파악하였으며, 아내와 남편이 각자 ‘아내의 화가 10으로 올라가는 것을 방지하기 위해 어떻게 해야 하는지’를 생각해보도록 하였다. 연구자는 “A아내님의 화 수준이 4정도일 때 A남편님이 알아채는 방법은 어떤 것들이 있을까요?”, “어떻게 얘기를 해줄 수 있을까요?”라는 질문을 통해 아내가 할 수 있는 방법을 구체적으로 생각하도록 도왔으며, 아내는 “자신의 화의 수준이 4정도일 때 남편에게 자신의 상황, 생각, 감정을 구체적으로 말을 해줘야겠다.”고 하였다. 또한 연구자는 “A남편님은 A아내님이 화가 4정도일 때 이렇게 얘기를 해 주면 어떨 것 같으세요?”, “그 이후의 감정은 어떻게 될 것 같으세요?”와 같은 질문을 통해, 아내가 남편에게 자신의 상황, 생각, 감정을 구체적으로 말했을 때 어떤 긍정적인 결과가 있을지를 예측해 볼 수 있도록 하였다. 회기 소감에서 아내는 “‘남자친구한테 어떻게 이야기해야 우리가 이런 관계를 잘 이어나갈 수 있겠구나.’라는 걸 깨닫게 되어서 되게 좋았던 것 같아요”라고 말하였는데, 이를 통해 아내의 부부관계전념의지가 향상되고 부부관계전념행동의 방법을 깨닫게 되었음을 확인할 수 있었다. 또한 문제해결 하는 과정은 의사소통과 문제해결을 위한 행동을 통해 이루어짐으로 그 자체로 부부관계전념행동이 되는데, 아내의 문제해결을 위한 노력을 통해 아내의 부부관계전념행동이 향상되었음을 확인할 수 있었다.

[회기 소감]

A예비아내: ‘저는 제 감정에도 단계가 있구나.’라는 걸좀 깨달았고, ‘앞으로 이제 저희 관계에서 문제가 생겼을 때 서로의 생각이나 감정을 솔직하게 얘기해서 원만히 해결하고 적용시켜야겠다.’는 생각이 들었어요. ‘남자친구한테 어떻게 이야기해야 우리가 이런 관계를 잘 이어나갈 수 있겠구나.’라는 걸 깨닫게 되어서 되게 좋았던 것 같아요.

문제해결훈련의 ‘부부 공동의 가치관 조율’ 활동에서 ‘우리 관계에서 아내가 빨간불로 가는 것(화가 10정도 엄청 많이 나는 것)을 줄이는 방법’을 안건으로 문제를 해결하는 과정을 통해, 남편은 “제가 뭔가 잘못 말을 하고 있어서 (아내의) 화가 조금 더 나는지.”라고 하며, 자신이 아내에게 미치는 영향을 인식하고 자신의 행동을 되돌아보는 모습을 보였다. 이 과정에서 원만한 갈등해결을 위해 자신의 분노 수준을 조절하려는 아내의 모습을 보고 남편은 아내의 부부관계전념행동을 인식하였으며, 이는 남편이 자신의 모습을 되돌아보는 부부관계전념의지를 향상시킨 것으로 보인다.

연구자: A남편님은요? 우리가 어떤 얘기를 여기서 나누면 A아내님이 화가 10정도 나는 것을 줄일 수 있을까요?

A 예비남편: 저도. 제 입장에서는 중간 중간 제가 뭔가를 잘못 말을 하고 있어서 (아내가) 화가 조금 더 나는지.

이 과정을 통해 남편은 아내가 화가 나는 상황에서 자신이 배우자감찰을 잘 하지 못한다는 것을 인식하게 되었다. 연구자는 ‘아내의 화가 4정도 났을 때 어떤 모습을 보이는지’에 대한 질문을 통해 남편이 배우자감찰을 할 수 있도록 도움을 주었다. 구체적으로, 연구자는 남편이 ‘아내의 화가 4정도 났을 때 어떤 행동 및 말투를 보이는지’를 생각해보고, 아내의 이야기를 통해 ‘화가 4정도 났을 때 어떤 행동 및 말투를 보이는지’ 직접 들어봄으로써, 남편의 배우자감찰 능력을 향상시키고자 하였다. 이를 통해 남편은 ‘조금 사소한 걸 잘 파악해 보려고 해보자.’라며 배우자감찰을 하기 위해 노력하는 모습을 보였다.

연구자: A남편님은 ‘내가 뭘 잘못 얘기해서 화가 나는지’를 알아보고 싶다고 하셨는데, 어떤 얘기 때문에 A아내님이 화가 8이나 9가 될 정도로 나신 것 같으세요?

A 예비남편: 계속 얘기한 것처럼 놀리는 듯한 얘기에 화가 난 것 같아요. 그런데 저는 화가 나게 하려고 한 건 아니고 그냥 즐겁자고 그 상황에서 그냥 얘기를 한 건데... 이런 말을 쓰면 안 되는 거... 그래. ‘여기서는 쓰면 안 되는 상황이었구나.’를 몰랐던 것 같아요.

(중략)

연구자: A남편님이 생각하시기에, A아내님의 화가 4정도 났을 때, 어떤 행동과 표정을 하고, 어떤 말투를 쓰시는 것 같으세요?

A예비남편: 4일 때?

연구자: 화가 좀 나려고 할 때, 어떻게 말씀하시던가요? 모습은 어땠나요?

A예비남편: 뭐라고 해야 되지. 짜증을 조금 낸다고 해야 되나. 말투가 좀 바뀌는 것 같아요.

프로그램의 마지막 회기의 소감 나누는 시간에 남편과 아내는 ‘CBT 대화법이 가장 기억에 남으며 이를 일상에서 잘 사용하여 안전한 관계를 유지하기 위해 노력하겠다.’고 하였다. 이와 더불어 아내는 ‘자신과 서로의 관계에 대해 근본적인 것부터 생각해볼 수 있었으며, 생각보다 우리 관계는 견고했고, 서로를 더 사랑하고 아끼고 있다는 것을 알 수 있었다.’고 하여 부부관계전념의지가 향상된 것을 확인할 수 있었다.

[프로그램의 마지막 소감]

A예비남편의 소감: 이렇게 상황, 생각, 감정을 넣어서 상대방에게 진지하게 이야기해본 적이 없는데, 상대방의 마음에 대해 자세하게 알 수 있는 시간이어서 좋았고, ‘오래 만났지만 몰랐던 부분들이 많았구나, 더 알아가야 하는 부분들이 있겠구나.’라는 생각이 들어서 신기했습니다. 제일 좋았던 점은 ‘상황, 생각, 감정을 정확하게 전달해야나의 마음을, 그리고 상대방의 마음을 정확하게 알 수 있구나.’라는 점을 알게 된 점입니다.

A예비아내의 소감: 오래 연애를 해오며 이렇게까지 나에 대해, 서로의 관계에 대해 근본적인 것부터 생각해 볼 시간이 없었는데, 이번 기회를 통해 첫 시간부터 마지막까지 알아볼 수 있었던 것 같다. 생각보다 우리 관계는 견고했다는 것을 깨달았고, 서로를 완벽히 이해할 순 없지만 서로를 생각보다 더 사랑하고 아끼고 있다는 것을 알수 있었다. 앞으로의 안전한 관계를 위해 CBT 대화법을 배워 적용하는 것이 제일 기억에 남았다. 앞으로는 오해할만한 상황 등에 적용해 안전한 관계를 유지할 수 있도록 노력해야겠다.

2. B예비부부의 사례

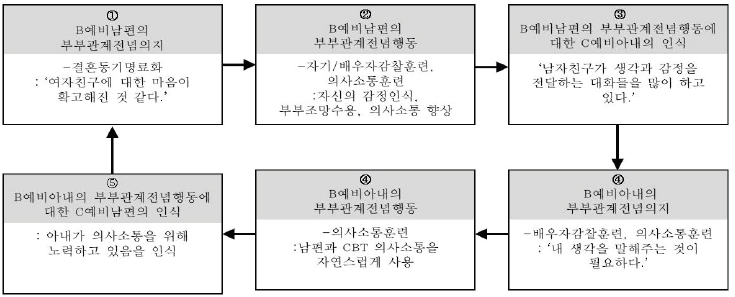

B예비부부의 사례에서 결혼 동기 명료화와 자기/배우자감찰훈련, 의사소통훈련을 통해 아내와 남편의 부부관계전념의지, 부부관계전념행동, 배우자의 부부관계전념행동에 대한 인식이 상호 연결되어 향상되었음을 볼 수 있었다.

① 남편은 결혼 동기 명료화를 통해 만남의 발달 과정을 정리하면서 ‘여자친구에 대한 마음이 더 확고해진 것 같다.’고 하며 부부관계전념의지가 향상된 모습을 보였다. 또한, 남편은 아내의 대화방식과 자신을 신경써주는 것이 노력을 통해 이루어졌다는 것을 인식하게 되고, 자신도 아내처럼 부족한 부분들을 연습하여 적용하고 싶다고 하였다. ② 남편은 자기/배우자감찰훈련을 통하여 자신의 생각, 감정을 인식하고 배우자 입장에서의 생각과 감정을 파악하는 능력이 향상되었고, 이를 기반으로 CBT 기본의사소통훈련을 하였다. ③ 아내는 남편이 ‘생각과 감정을 전달하는 대화들을 많이 하고 있다.’고 하며 남편의 부부관계전념행동을 인식하였다. ④ 아내도 자기/배우자감찰훈련과 CBT 기본 의사소통훈련을 통해 ‘자신의 생각을 말해주는 것이 필요하다.’는 것을 생각하게 되었다고 하며, 부부관계전념의지가 향상된 모습을 보였다. 또한 아내는 지속적으로 의사소통을 연습하면서 CBT모델을 활용한 의사소통을 자연스럽게 사용하는 모습을 보였다. ⑤ 이에 남편도 아내가 의사소통을 위해 노력하고 있다는 것을 인식하게 되었으며, 서로 의사소통에서 자신의 감정과 생각을 자연스럽게 표현하는 모습을 보였다. 또한 일상에서 갈등이 있을 때 회기 중 배운 의사소통기술을 사용하여 건강하고 빠르게 갈등을 해결할 수 있었다고 하였다(그림 2)

결혼 동기 명료화에 대한 개입에서 연구자는 소크라테스식 질문 유형 중 하나인 안내에 따른 발견을 통해 남편이 만남의 발달 과정과 결혼을 선택하는 이유 등에 대해서 스스로 정리해 볼 수 있도록 하였다. 구체적으로, 연구자는 “만나는 과정은 어땠던 것 같으세요?”, “어떤 점을 보고 그렇게 생각하셨어요?”, “언제 이 사람과 결혼하고 싶다는 생각을 하셨나요?” 등의 질문을 통해 처음 만났을 때 만남을 선택하게 된 이유와 상대에게 사랑받는 경험, 갈등이 있었던 경험, 결혼을 생각하고 결심하게 된 과정 등의 관계 발달의 주요 사건들과 그때의 생각과 감정 등에 대한 질문들을 하였다. 이러한 과정을 통해 남편이 스스로 아내와 결혼에 대한 스스로의 생각을 구체화할 수 있도록 하였으며, 이는 남편의 부부관계전념의지를 향상시킨 것으로 보인다. 이는 관계 발달의 주요 사건과 관계에서 만족감을 느꼈던 경험이 관계에 전념하게 되는 과정에 포함된다는 선행연구와 맥을 같이 한다(어은주, 유영주, 1992).

B예비남편: 그러고 보니까 제가 안 좋은 습관이 있었는데, 그런 행동(습관)을 한 적이 최근에 거의 없는 거예요. 그런 것을 생각해보니까 ‘여자친구와 오래 만나면 오래 만날수록 제가 더 발전하고 옆에 있으면 더 나은 사람이 될 수 있고, 제가 더 행복해질 수 있을 것 같다.’는 생각이 계속 들더라고요. 저는 그런 것 때문에 ‘여자친구와 결혼하면 정말좋을 것 같다.’라는 생각을 많이 했고, 저한테도 그런 영향을 미쳐서 나중에 아이들과 저희 가족들과도 잘 될 것 같은 생각이 계속 들더라고요. 실제로도 많이 좋아지고 있고.

(중략)

연구자: 언제 ‘이 사람과 결혼하고 싶다.’라는 생각을 하셨나요?

B예비남편: 제가 일을 하러 해외로 갔어요. 그 때 여자친구가 휴가를 내고 보러 왔는데 너무 고맙더라고요. 매일매일 신경 써주는 것도 많이 고마운데, 자기도 바쁜데 시간 내서 제 얼굴 보러 와주는 것을 보니까, 나중에도 나를 많이 계속 좋아해주고 같이 오래 오래 행복하게 좀 지낼 수 있을 것 같다는 생각을 그때 처음으로 했었어요. 이제 그냥 연애하다가 되면 되는 거고 안 되면 안 되는 거지 이런 느낌보다는 꽤 진지하게 ‘오래오래 만나야겠다.’라는 생각을 그때 처음 했었어요. 여자친구가 와서 같이 구경도 다니고 사실 그때 되게 좋았거든요.

또한 연구자는 서로 사랑받는다고 느껴질 때가 언제인지 묻는 질문을 통해 자신이 관계에서 만족감을 느꼈던 경험을 생각해보도록 하였으며, 이러한 과정은 남편이 ‘평소에 계속 연락하며 자신을 생각하는’ 아내의 부부관계전념행동을 인식하도록 하였다. 반대로, 아내가 자신에게 사랑받았던 경험을 듣는 과정을 통해, 남편은 자신의 부부관계전념행동을 아내가 인식했음을 보고 “더 잘해야겠다는 생각이 들어요.”라며 부부관계전념의지가 향상된 모습을 보였다.

연구자: 그럼 두 분은 어떨 때 가장 ‘이 사람이 나를 정말 사랑하는구나. 나를 정말 좋아해 주는구나.’가 느껴지세요?

B예비남편: 저는 오히려 그럴 때 좀 많이 느껴요. 항상 아침에 일어나서부터 저녁에 자기 전까지 계속 연락을 하거든요. 그러다가 여자친구가가 약속이 있을 때, 그 와중에도 계속 저한테 꾸준히 연락은 해 줘요. 그런데 가끔 가다 너무 재밌으면 한동안 연락이 안 될 때가 있거든요. 오히려 그때 여자친구가 평소에 저를 얼마나 많이 챙기고 생각하고 있는지 그런 걸 좀 느끼게 되더라고요.

(중략 - 여자친구가 사랑받는다고 느껴질 때에 대해서 얘기함)

연구자: 상대방이 이럴 때 사랑받는다고 느낀다는 것을 구체적으로 들어보니까 어떤 생각이 드나요?

B예비남편: 제 입장에서는 너무 당연하다고 생각했던 건데, 그거를 또 고맙게 생각해 주고 있고 감동을 받는다고 하니까 더 잘해야겠다는 생각이 들어요.

다음으로, 결혼과 부부의 의미 빈칸 채우기 활동을 하면서 연구자는 “인생의 2부 시작이란 건 어떤 의미인가요?”, “삶의 양상이 어떤 식으로 달라질 것 같으세요?”라는 질문을 통해, 남편의 결혼에 대한 생각을 구체화시키는데 도움을 주었다. 또한 결혼 후 삶이 달라지는 것과 책임감 등에 대해서 얘기한 후, 그럼에도 불구하고 결혼을 선택하는지에 대한 질문을 통해 남편이 스스로 자신의 결혼 동기를 명료화하도록 도왔다. 이처럼 결혼 후 변화와 책임감 등에 대해 생각해보고, 무엇으로 인해 결혼을 선택했는지 스스로 정리하는 과정은 부부관계전념의지를 강화시켜주는 데 기여하는 것으로 보인다.

B예비남편: 저는 결혼이란 ‘인생 2부 시작이다.’라고 써봤어요.

연구자: 네. ‘인생의 2부 시작이다.’라는 건 어떤 의미인가요?

B예비남편: 약간 그런 것 같아요. 결혼하기 전까지는 가족들이 있긴 하지만 어쨌든 사회 속에서 살면서 나만 신경 쓰게 되잖아요. 자기 스스로만. 그런데 이제 결혼을 하게 되면 나 말고도 와이프와 우리 가족을 신경 써야 되고, 그런 식으로 뭔가 신경 써야 되는 범위 대상이나, 책임감이나, 이런 부분들이 결혼 전이랑은 아예 달라지다 보니까. 어떤 사람이 인생을 살면서 전반전, 후반전에 이렇게 나뉘듯이, 약간 전반전과 후반전을 가르는 그 분기점이 결혼이 아닌가라는 생각을 좀 해봤어요. 삶의 양상이 조금 달라지는 시점이 결혼인 것 같아요.

연구자: 삶의 양상이 좀 달라지는 거. 그러니까 이전에는 내가 원하는 걸 하고 나 중심적이었다면은, 이제 나 말고도 와이프나 가족이나 신경 써야 되는 범위들도 더 많아지면서 삶의 양상이 달라진다. 삶의 양상이 어떤 식으로 달라질 것 같으세요?

B예비남편: 하고 싶은 것을 참는 일이 더 많아지지 않을까요?

연구자: 하고 싶은 것을 참는다는 것은, 어떤 영역에서는 참아야 될 것도 있고 어떤 영역에서는.

B 예비남편: 하기 싫어도 해야 되는 게 생기겠죠. 그런데 결혼하면 이제 그런 거죠. 만약에 아이가 있다면 아이를 위해서 자제할 것들이 있거나, 그리고 내가 지금당장에 피곤해서 자고 싶더라도 내가 하기로 한 설거지나 이런 집안일들 같은 게 있다면 그런 것들도 다 해놓고 자는 게 맞는 거고, 이런 식으로 어쨌든 혼자 있을 때 내가 내키는 대로 하는 거에 비하면 이제 결혼하면 신경 써야 되는 일들이 많아지다 보니까 그런 부분이 생기는 것 같아요.

(중략)

연구자: 그럼에도 불구하고 결혼을 하는 이유는 뭘까요?

B 예비남편: 사실 이제 그래도 혼자 있는 것보다는 여자친구랑 같이 있을 때 더 행복감을 많이 느껴가지고 포기해서 잃는 것보다 이제 같이 있으면서 얻는 게 훨씬 더 크다 보니까. 그래서 결혼하는 것 같아요.

1, 2회기의 마지막 소감을 나누는 시간에 남편은 “더 믿음이 굳건해지는 과정을 거치니까, 제 생각과 감정이 잘 정돈되어 여자친구에 대한 마음이 더 확고해진 것 같아요.”라며 부부관계전념의지가 향상된 모습을 보였다. 또한 남편은 아내의 대화방식과 자신을 신경써주는 것들이 노력한 부분이라는 것을 처음 알게 되었다라고 하여, 이를 통해 남편이 아내의 부부관계전념행동을 인식하게 되었음을 알 수 있었다. 그리고 남편도 아내처럼 자신의 부족한 부분을 노력해보겠다고 하며 전념의지가 향상된 모습을 보였다. 또한 남편은 CBT 모델 심리교육을 통해 부부관계전념행동을 할 수 있는 방향에 대해 알게 되고, 이를 배워서 자신과 관계에 적용해보고 싶다고 하였다.

B 예비남편: 체계적인 상담을 해보니, 제가 막연하게 여자친구를 많이 생각하고 좋아하고 있다는 것이 정리가 되는 느낌이에요. 이런 이런 일이 있었고 이런 과정들을 통해서 더 믿음이 굳건해지는 과정을 거치니까, 제 생각과 감정이 잘 정돈되어 여자친구에 대한 마음이 더 확고해진 것 같아요. 여자친구에게 잘 할 수 있을 것 같고, 여자친구가 더 좋아졌다는 느낌을 받고 있어요

그리고 새롭게 알게 된 것은 제가 여자친구를 처음에 만나면서 장점이라고 생각했던 것들, 예를 들어 대화방식이나 저를 신경써주는 거나 이런 것들이 스스로 그렇게 되려고 노력을 해서 적용을 시킨 것은 저도 몰랐던 내용이었어요. 그거를 이제 제 삶에 적용시키고 싶은 점에 넣고 싶어요. 저도 그런 부족한 부분들을 체득하고 체화를 시켜서 단점을 커버하는 데 쓰면 좋지 않을까. 그리고 제가 요즘 스트레스 때문에 감정이 왔다 갔다 할 때가 있어요. 그럴 때 이런 감정이나 상황들을 객관화시켜서 이렇게 정리를 해보면 좀 더 좋은 점이 있지 않을까라는 생각이 들어서 적용시켜보고 싶어요.

연구자는 자기/배우자감찰훈련을 통해 남편이 자신의 생각, 감정을 인식하고, 배우자 입장에서의 생각과 감정을 파악할 수 있도록 하였으며, 이를 토대로 CBT 기본 의사소통훈련을 진행하였다. 먼저, 자기감찰훈련을 통해 남편은 자신의 감정 파악의 어려움을 인식하고, 자신의 감정을 감찰하기 위해 노력하는 모습을 보였다. 연구자는 매 회기마다 과제로 사고기록지를 작성해오도록 하여 이를 토대로 자기감찰훈련을 지속적으로 진행하였으며, 배우자감찰훈련과 CBT 기본 의사소통훈련을 하는 과정에서도 자기감찰을 하도록 하였다. 이러한 지속적인 자기감찰 연습을 통하여 후반 회기에는 남편의 자기감찰이 향상된 모습을 보였다.

B예비남편: 저는 오늘 CBT 하면서 상황이나 제 생각을 얘기하는 거는 어려움이 없었는데, 제 감정을 명확하게 파악을 해서 말로 꺼내는 게 굉장히 힘들다는 것을 좀 확실히 느끼게 되더라고요. 제가 어떤 감정인지 확실하게 파악을 해보는 연습을 하는 게 좋을 것 같아요.

다음으로, 배우자감찰훈련을 통해 남편의 조망수용이 향상된 모습을 보였다. 구체적으로, 각자 과제로 사고기록지에 써온 커플 상황 중 하나를 선택하여 배우자감찰연습을 하였다. 연구자는 “아내의 표정은 어땠어요?”, “그런 생각이 드니 감정은 어땠을까요?”, “그래서 아내는 어떻게 행동하셨는가요?” 등의 질문은 통해, 남편이 아내의 생각과 감정을 감찰하도록 하였다. 또한 연구자는 남편이 생각, 감정, 행동을 구분할 수 있도록 도왔으며, 아내의 생각과 자신의 생각을 구분하도록 도왔다. 연구자는 남편의 배우자감찰을 마친 후, 자신이 아내의 입장에서 생각한 내용이 실제 아내의 입장과 몇 퍼센트 비슷할지, 그리고 어떤 부분이 다르다고 생각하는지를 스스로 생각해보도록 하였다. 마지막으로 아내의 입장에서 그때의 생각, 감정, 행동을 얘기하는 것을 듣고 남편이 자신이 감찰한 것과 실제 아내의 입장을 비교하도록 하였다.

연구자: 그러면 B남편님이 “운동을 가는 대신에 우리 산책을 갈까?”라고 말을 했잖아요. 그리고 나서 또 상황이 있죠. B아내님의 반응. 그걸 이번에 B남편님께서 한 번 해보실까요? 그때 생각을 떠올려서 이번엔 B남편님이 B아내님이 되시는 거예요.

B예비남편: 네

연구자: 지금 상황이 B남편님이 “운동을 가는 대신에 산책을 갈까?”라고 말씀하신 상황이죠?

B예비남편: 네. 이제 속으로 ‘운동하러 가기 싫구만.’ 이런 생각이 일단 들었을 것 같고요. ‘맨날 집에만 있으려고 하네.’ 이런 생각이 좀 들었을 것 같아요.

연구자: 그러면 그때 B아내님의 표정은 어땠어요?

B예비남편: 알겠다. ‘너 운동하기 싫은 거 알겠다.’라는 표정을 짓고 있었어요. 그러니까 ‘알아 너의 생각이 들린다.’

연구자: 너 운동하기 싫구나. 알겠다 너 생각이 들린다.

B예비남편: 네.

연구자: B아내님의 표정을 보고 이제 B남편님이 그렇게 생각하신 거군요.

B예비남편: 네 맞아요.

연구자: 그럼 그런 표정은 어떤 표정이었을까요?

B예비남편: 약간 이렇게 묘한 웃음을...

연구자: 약간 묘한 웃음을 지은 것을 보고, B남편님은 B아내님이 ‘운동하러 가기 싫구나. 맨날 집에만 있고 싶어 하는구나.’라는 생각이 들었을 것 같군요. 그래서...

B예비남편: 답답했을 것 같아요. 왜냐하면 운동도 하고 싶고 데이트도 하고 싶어서 제시를 한 건데, 제가 그 말에 동의를 안 해 주니까, 그런 거에 대해서는 좀 답답했을 것 같고요.

연구자: 동의 안 해주니까 좀 답답했을 것 같다. B남편님이 생각하시는 B아내님의 첫 번째 생각은 ‘운동하러 가기 싫구나. 맨날 집에만 있고 싶어 하네.’라는 것. 그리고 두 번째 생각, ‘운동도 하러 가고 싶고 데이트도 하고 싶은데, 내 말에 동의 안 해주네.’라는 생각이 드니까 감정은 어떨 거 같으세요?

B예비남편: 조금 서운할 것 같아요. 그리고 미울 것 같아요.

연구자: 밉다라는 건 생각이네요. 어떤 점 때문에 밉다라는 생각이 들 것 같으세요?

(중략)

연구자: 그래서 B아내님이 어떻게 행동하셨나요?

B예비남편: 그래서 “제가 산책을 가거나 공원 가서 걷자.”라고 했을 때 약간 ‘그래 내가 봐준다.’라는 그런 생각이었던 것 같아요. “그래, 그러면 공원 산책 가자.”라고. 이렇게 얘기를 받아줬어요.

연구자: 그러면은 “그래 공원 산책 가자”라고 한 것은 행동. 전에 있었던 생각은 ‘그래 내가 봐준다.’ 라는 거군요.

(중략)

연구자: 그럼 이렇게 쭉 얘기를 해 주셨는데, B남편님께서 생각하시기에 B아내님의 생각과 감정에 몇 퍼센트 비슷한 것 같으세요?

B예비남편: 저는 한 60% 정도

연구자: 60%로 생각하신다. 그럼 좀 다른 것 같다고 생각하시는 부분은 어떤 건가요?

B예비남편: 여자친구 같은 경우에는 다른 사람에 대한 배려를 좀 많이 하는데, 저는 상대방이 어떤 생각을 하고 있는지에 대한 부분을 너무 단순하게 생각을 하는 것 같아요.

연구자: 네. 그러면 어떻게 차이가 났는지 한번 B아내님 얘기 들어볼까요? 이번에는 B아내님의 아까와 같은 상황의 생각과 감정 말씀해 주시는 거예요.

(중략 – B예비아내의 입장을 들음)

연구자: (B예비아내가 말한 것과 B예비남편이 말한 것을 정리함). 이렇게 얘기를 해 주셨어요.

B예비남편: 안 맞는 것 같아요.

연구자: 어떤 부분이 조금 다른 것 같으세요?

B예비남편: 걱정을 해서 가자고 하는 것을 처음에 파악을 못하고 놓치던 것 같아요. 본인이 운동하는 걸 좋아하니까 같이 가자고, 자기가 좋아하는 걸 같이 하자라고 생각을 하는 줄 알았는데, 제 걱정 때문에 가자고 한 건 줄몰랐어요.

또한 남편은 배우자감찰훈련을 통해 자신이 생각한 것과 달리 아내가 자신을 걱정했다는 것을 알게 되었으며, 다시 아내의 부부관계전념행동을 인식하고 남편의 부부관계전념의지가 향상된 모습도 보였다(“항상 걱정하고 제 생각을 해 주고 배려를 해주고 있다는 걸 제가 제대로 되게 알지 못했던 것 같아서, 그 부분이 조금 미안하고 더 잘해줘야겠다는 생각이 들어요.”).

연구자: 서로가 서로를 파악하는 것(배우자감찰)과 나의 얘기를 하는 것들(자기감찰), 두 개 다 연습을 해봤어요. 이렇게 조금 더 오해 없이 두 분의 관계를 쌓아갈 수 있을 거에요. 이렇게 각자의 입장을 나눠서 얘기해보는 것을 해보니, 어떤 생각이 드세요?

B예비남편: ‘여자친구가 제 걱정을 많이 하고 있구나.’라는 생각이 들어서 많이 고맙고 미안해요.

연구자: 어떤 게 미안하세요?

B예비남편: 항상 걱정하고 제 생각을 해 주고 배려를 해주고 있다는 걸 제가 제대로 알지 못했던 것 같아서, 그 부분이 조금 미안하고 더 잘해줘야겠다는 생각이 들어요.

다음으로 연구자는 배우자감찰을 한 상황으로 CBT 기본 의사소통훈련을 진행하였다. 먼저, 남편이 청자의 역할을 하여, 배우자감찰을 한 것을 토대로 아내의 말을 듣고 반영하도록 하였다. 또한 남편이 화자의 역할을 하여, 배우자감찰을 하면서 느꼈던 부분(미안하고 고마운 것)에 대해 아내에게 말하도록 하였다. 이러한 과정들은 남편의 아내에 대한 조망수용과 의사소통 능력을 향상시킨 것으로 보인다.

아내는 의사소통훈련을 한 회기의 소감에서 남편이 ‘생각과 감정을 전달하는 대화들을 많이 하고 있다,’고 하며, 남편의 부부관계전념행동을 인식한 모습을 보였다.

B예비아내: 새롭게 알게 된 점은 얘기를 나누면서 저의 생각보다 남자친구가 저한테도 그런 대화를 많이 하고 있는 것 같다고 느꼈거든요. 이렇게 깊게 생각하지 않아서 몰랐는데, 생각해 보니까 ‘남자친구가 생각이나 감정을 전달하는 대화들을 많이 하고 있다.’라고 생각했어요.

연구자는 배우자감찰을 한 상황을 CBT 기본 의사소통훈련으로 연결하여 진행하였다. 구체적으로, 남편이 배우자감찰을 연습한 동일한 상황(운동가자고 한 상황)에서 그 때 아내가 들었던 생각과 감정을 남편에게 이야기하도록 하였다. 이러한 과정을 통해 아내는 ‘서로 나누지 않으면 모를 수 있는 부분들도 많구나. 이렇게(CBT 의사소통을 연습한 것처럼) 말을 해줘야겠다.’라는 생각이 들었다고 하며, 관계를 위해 적극적으로 의사소통하고자 하는 의지를 보였다.

연구자: 이렇게 각자의 입장을 나눠서 하는 것을 한 번해보니까 어떤 생각이 드세요?

B 예비아내: 저는 그냥 얘기 나누다 ‘그때 당시에 말을 제가 너 걱정돼서 그러는 거야라고 말을 했으면 같이 운동을 갔을 수도 있었을 텐데, 그때 왜 그것을 말을 못 했을까?’라는 생각이 들었어요.

연구자: ‘그 말을 그 상황에서 전달했으면 더 나았을텐데.’라는 생각이 드셨군요.

B 예비아내: 네.

연구자: 그러면 이렇게 서로가 서로의 생각 감정을 유추해보는 걸 해보니까 어떠셨어요?

B 예비아내: 되게 맞는 부분도 있고 아닌 부분도 있고, 잘 안다고 생각했는데 또 다른 부분도 있고. 어쨌든 서로 이렇게 어떤 부분에서는 잘 맞기 때문에 지금 만나고 결혼을 준비하고 있는 과정인데, 또 ‘이렇게 말하지 않으면, 서로 나누지 않으면 모를 수 있는 부분들도 많이 있구나.’라는 생각이 들어서 ‘이렇게 말을 해줘야 되겠다.’라는 생각이 들었어요.

또한 회기 동안에 아내는 CBT 기본 의사소통의 장점을 알게 되고, ‘꾸준히 연습해서 익숙해지게 하면 좋겠다.’라고 하였다. 연구자는 자기/배우자감찰과 의사소통훈련을 지속적으로 진행하였으며, 처음에 어색해했던 CBT 기본 의사소통을 회기를 거듭할수록 자연스럽게 사용하는 아내의 모습을 관찰할 수 있었다.

B예비아내: 제 상황에서 제 감정과 생각을 찾으려 하니조금 어려운 것이 있더라고요. 사고기록지를 쓰면서 찾아보는 것은 많이 했었는데, 그것을 토대로 의사소통에 적용시키는 것은 사실 일상생활에서 이렇게 말하는 게 좀어색하다고 느꼈었거든요. 그런데 해보면서 ‘이런 방법이 대화가 잘 통하니까, 꾸준히 연습해서 좀 익숙해지게 하면 좋겠다.’라는 생각이 들었어요.

남편은 소감을 통해 “여자친구와 제가 평소가 잘 싸우지 않는 이유가 CBT 대화기법을 바탕으로 대화했기 때문이라는 것을 알게 되었어요.”라고 보고하며, 여자친구가 CBT 대화법으로 말하기 위해 노력한다는 것을 인식하게 되었다. 이와 더불어 남편도 CBT 기본 의사소통을 자연스럽게 사용하는 모습을 보였으며, B예비부부는 일상에서 갈등이 있을 때 프로그램에서 배운 의사소통기술을 사용하여 갈등을 해결을 할 수 있었다고 하였다.

[프로그램의 마지막 소감]

B예비아내의 소감- 이번 프로그램을 통해서 평소에 알던 것들도 한 번 더 알 수 있는 시간이 되었고 또 새롭게 알게 됐던 것들도 있어서 남자친구에 대해 더 많은 이해를 하게 되었다. 프로그램 참여기간 중에 갈등상황이 한번 있었는데 여기에서 배운 CBT 기본 의사소통 기법으로 남자친구가 이야기를 해주었고 그래서 건강하고 빠르게 갈등을 해결할 수 있었다. 앞으로도 살면서 겪을 수많은 상황 속에서 이번에 배운 의사소통기술이나 합리적인 의견조율방법을 적용해나가면 원만한 부부 생활에 많은 도움이 될 것 같다.

B예비남편의 소감- 이번 프로그램을 통해서 평소 같았으면 해보지 못했던 여러 가지 활동들을 해볼 수 있어서 굉장히 흥미로웠고 몇 가지는 이미 실생활에서 잘 사용하고 있는 중입니다. 서로에 대해 파악하고 내 스스로 감정을 잘 이해하는 것만 능숙해진다면 앞으로 함께 할 결혼생활에서 심각한 갈등은 사전에 차단할 수 있을 것 같습니다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 예비부부를 대상으로 인지행동치료 프로그램을 실시한 후, 내용분석을 통해 부부관계전념에 대한 상호순환모델에 따른 예비부부의 부부관계전념의 질적 변화를 살펴보고자 하였다. 그 결과, Weigel과 Ballard-Reisch(2014)의 전념에 대한 상호순환모델(mutual cyclical model)에 따라 A의 부부관계전념의지는 A의 부부관계전념행동에 영향을 미치고, B는 A의 부부관계전념행동을 인식하여 B의 부부관계전념의지가 향상되고, 이는 B의 부부관계전념행동을 향상시키며, A는 다시 B의 부부관계전념행동을 인식하여 자신의 부부관계전념의지가 향상되는 구조임을 확인하였다. 이는 부부가 상호작용을 통해 서로 영향을 주고받으며 부부관계전념이 향상된다는 선행연구 결과를 뒷받침한다(Givertz et al., 2016; Weigel, & Ballard-Reisch, 2014).

구체적으로, 예비부부의 부부관계전념의지, 부부관계전념행동, 배우자의 부부관계전념행동에 대한 인식의 변화 각각을 살펴보면, 먼저 인지적 재구성을 통해 예비부부의 부부관계전념의지가 향상되는 것을 확인하였다. 구체적으로 본 프로그램의 ‘결혼 동기 명료화’와 ‘부부관계신념 조율 및 탐색’ 과정에서 소크라테스식 대화를 통해 예비부부의 현재 관계에 대한 적응적 사고 및 신념은 강화되고, 부적응적 사고 및 신념은 적응적으로 수정되었음을 볼 수 있었다. 소크라테스식 대화 및 질문은 내담자가 자신이 알아차리지 못했던 신념 또는 자신이 가지고 있는 신념에 대한 모순을 인식하도록 하여 사고의 변화를 시작할 수 있다는 이점이 있다. 특히 본 프로그램의 ‘결혼 동기 명료화’ 활동에서 소크라테스식 질문 중 안내에 따른 발견을 통해 만남의 발달 과정에서부터 결혼을 결정하기까지의 과정에서 자신의 사고 과정 및 신념을 파악하는 작업을 진행하였는데, 이러한 과정은 예비부부의 현재 관계에 대한 긍정적인 사고 및 적응적인 신념을 강화하는 데 효과적이었을 것으로 보인다. 이는 관계 발달의 주요 사건과 관계에서 만족감을 느꼈던 경험이 관계에 전념하게 되는 과정에 포함된다는 선행연구들과 맥을 같이 한다(어은주, 유영주, 1992).

다음으로, ‘의사소통훈련’과 ‘문제해결훈련’ 등의 개입을 통해 예비부부의 부부관계전념행동이 향상되는 것이 확인하였다. 본 프로그램에서는 ‘자기/배우자감찰훈련’을 토대로 ‘의사소통훈련’을 실시하였는데, 이는 의사소통의 기본이 되는 자신과 배우자의 생각과 감정을 파악할 수 있도록 도울 뿐 아니라, 배우자와 의사소통 과정에서 자신이 어떤 점이 부족한지를 파악하고 연습하도록 하는 데 효과가 있는 것으로 보인다. 또한 이러한 훈련이 지속될수록 배우자의 입장을 이해하고 수용하는 모습을 보였으며, 회기 중 연습한 의사소통을 일상에서 사용하고 있음을 확인할 수 있었다. 이와 함께 ‘문제해결훈련’을 통해 관계에서의 문제를 건강하게 해결하고자 하는 의지를 가지고 문제를 해결하기 위해 노력하는 모습을 관찰할 수 있었다. 이는 예비부부의 부부관계전념의지가 향상되는 과정에서 그들이 공동 지향을 가지게 되고, 자신의 이익보다는 관계의 장기적 이익을 고려하여 그 관계를 위한 행동을 선택하는 것으로 해석할 수 있다. 이는 개인의 이익과 파트너 및 관계의 이익이 양립하는 상호의존성의 딜레마 상황에서 부부관계전념이 친교적 선호를 촉진한다는 선행연구에 의해 뒷받침된다(Arriaga & Rusbult, 1998). 또한 참여자들은 인지적 재구성을 통해 부부관계전념의지가 향상되면서 ‘의사소통훈련’과 ‘문제해결훈련’ 등의 활동들에 더 적극적으로 참여하며 부부관계의 기술을 배우고 자신이 변화되고자 노력하는 모습을 보였다. 즉, 단순히 의사소통훈련과 문제해결훈련을 통해 기술을 훈련하는 것보다 부부관계전념의지에 대한 작업이 선행되었을 때, 이들의 인지적, 행동적 변화에 더 효과가 있었다.

앞서 살펴본 바처럼 예비부부의 부부관계전념의지와 부부관계전념행동이 향상됨에 따라 각 참여자가 배우자의 부부관계전념행동을 인식하는 모습을 보였다. 이는 본프로그램의 인지적 재구성을 통해 배우자감찰이 향상되고 비합리적 사고 및 신념이 적응적으로 수정되면서, 배우자의 행동에 대한 해석을 합리적으로 하게 되었다는 것으로 설명할 수 있다. 구체적으로 본 프로그램에서 배우자의 생각, 감정, 행동을 배우자의 입장에서 감찰하는 훈련을 반복한 것은 배우자의 행동과 의도를 파악하는 데 효과적이었을 것으로 판단된다. 또한 ‘부부관계신념 탐색및 조율’ 활동은 부부관계에 대한 예비부부의 비합리적 신념을 인식하고 적응적인 신념으로 변화시키며, 이를 통해 참여자가 배우자의 행동과 의도를 합리적으로 해석하는 데 도움을 준 것으로 보인다. 한편, 선행연구에서는 자신의 전념의지 수준이 높을 때 상대방의 전념행동을 더 잘 해석하는 데 도움을 줄 수 있다고 보고하였는데(Weigel, 2008), 이러한 관점에서도 배우자의 부부관계전념행동을 인식하는 것이 향상되었음을 가정할 수 있다. 또한 프로그램에서 예비부부가 배우자의 부부관계전념행동을 인식함과 동시에 자신의 부부관계전념의지 수준도 향상되는 것을 관찰할 수 있었는데, 이는 배우자의 전념행동을 인식하는 것을 통해 자신의 관계에 대한 만족이 높아지고 부부관계전념의지가 향상되는 것으로 설명할 수 있다.

종합하면, 본 프로그램은 예비부부가 부부관계전념을 효과적으로 주고받도록 하여 상호순환적으로 서로의 부부관계전념을 향상 및 강화시키는 데 효과적이었다. 부부관계전념은 부부 간 부부관계전념행동을 통해 서로 연결되는데, 구체적으로 관계에 전념하는 개인(A)은 배우자(B)에게 자신의 부부관계전념 수준을 전달하기 위해 전념행동을 하며, 상대(B)는 배우자(A)의 전념행동을 인식함으로써 배우자(A)의 부부관계전념 수준을 전달받는다. 즉, 부부관계전념행동은 서로의 부부관계전념을 직접적으로 연결시켜주는 것이다(Schoebi et al., 2012). 따라서 부부관계전념행동을 통해 배우자에게 자신의 부부관계전념을 효과적으로 전달하는 것과 배우자의 부부관계전념행동을 인식하는 것이 중요하며, 본 프로그램의 인지적, 행동적 개입들은 이에 효과적이었다. 무엇보다 부부관계전념행동은 장기적인 관점으로 그 관계를 바라보며 관계를 지속하고자 하는 의지인 부부관계전념의지가 선행되어야 한다. 즉, 부부관계전념의지는 궁극적으로 부부관계전념의 출발점이며 이를 동기 부여하는 핵심 요인이다. 본 프로그램에서 중점에 둔 인지적 재구성은 예비부부의 부부관계전념의지를 향상시키는 데 효과적이었으며, 배우자의 부부관계전념행동에 대한 인식을 향상시키는 데도 효과적이었다. 마지막으로, 이러한 과정을 통해 예비부부는 관계에 대한 만족과 공동체 지향이 향상되고 서로의 부부관계전념을 강화시키는 선순환을 가질 수 있다. 또한 이는 결혼 후 부부관계의 안정성으로 이어질 수 있을 것으로 예상하였는데, 이는 부부관계전념이 5년, 7년, 15년 동안의 관계의 안정성을 예측하였다고 보고한 선행연구결과들에 근거한다(Joel et al., 2013; Weigel & Ballard-Reisch, 2014).

본 연구의 제한점과 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 프로그램에 참여한 두 쌍의 예비부부를 분석하였으므로, 프로그램의 효과를 일반화하는 데는 신중을 기해야한다. 둘째, 본 연구에 참여한 예비부부의 교제 기간에 차이가 있었다. 이는 커플의 상호작용에 영향 미치는 변인으로 교제 기간에 따라 연구자의 개입에 따른 반응의 차이가 있었을 것으로 생각된다. 따라서 후속 연구에서는 교제 기간을 고려할 필요가 있겠다. 셋째, 본 연구의 프로그램 개입 효과가 결혼 후에도 지속적으로 유지되고 있는지 평가할 필요가 있다. 즉, 결혼 직후, 결혼 1년 차 등의 장기적인 평가를 실시하여 인지적, 행동적 변화들을 살펴보는 것도 필요할 것으로 보인다. 넷째, 현대사회의 가치관이 개인을 강조하는 것으로 변화함에 따라 ‘나’에서 ‘우리’의 관계로 전환하는 데 어려움을 겪는 것은 예비부부뿐만 아니라 데이트 관계에 있는 커플들에서도 드러나는 양상이다. 최근 젊은 성인들은 큰 고민 없이 시작하고 끝내는 인스턴트 데이트 관계를 보이는 경향성을 높아지며, 특히 데이트 폭력이 증가하고 있으며 이는 사회적으로 심각한 문제가 되고 있다(김래은 외, 2020). 이러한 경향들은 이들이 중요한 타자와의 관계를 형성하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있다는 것을 보여주며, 이는 다양한 심리⋅사회적 어려움으로 연결된다. 본 연구에서 주목한 전념은 데이트 관계의 안정성에 영향 미치는 중요한 변인임 보고되었으며(김혜수, 어성연, 2019; Sprecher, 2001), 이는 본 프로그램이 데이트 관계의 커플들에게도 유용함을 시사한다. 따라서 본프로그램은 예비부부뿐만 아니라 데이트 관계에 있는 커플들에게도 도움이 될 수 있다.

Acknowledgments

본 논문은 제 1저작의 박사학위논문의 일부를 수정 및 보완한 것임.

References

-

김래은, 구상미, 최선미(2020). 대학생의 특성에 따른 데이트폭력 가해 행동 및 데이트폭력 인식의 차이. 한국산학기술학회 논문지, 21(7), 244-254.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2020.21.7.244]

-

김혜수, 어성연(2019). 대학생의 데이트 관계 안정성에 미치는 비교수준과 대안에 대한 비교수준의 영향 및 헌신의 매개효과 검증: 상호의존이론의 적용. Family and Environment Research, 57(1), 127-142.

[https://doi.org/10.6115/fer.2019.009]

-

김혜숙, 이은정(2011). 예비부부를 위한 관계향상 프로그램 개발 및 효과-PREPARE 도구를 기초로. 상담학연구, 12(4), 1193-1210.

[https://doi.org/10.15703/kjc.12.4.201108.1193]

-

나남숙, 이인수(2017). 자기분화, 결혼만족도, 헌신간의 관계: 자기효과와 상대방효과 적용. 가족과 가족치료, 25(1), 115-136.

[https://doi.org/10.21479/kaft.2017.25.1.115]

- 박무성, 정민자(2015). 이혼 예방을 위한 예비부부교육요구도 분석: 가정폭력을 중심으로. 한국공안행정학회보, 24(3), 263-296.

- 백지은, 서선영, 신수진(2003). 예비부부를 위한 교육프로그램 구성. 한국가족관계학회지, 8(1), 1-27.

- 서아연, 최연실(2019). PREPARE/ENRICH 및 긍정심리치료 집단프로그램이 예비부부의 관계향상에 미치는 효과성 검증. 가족과 가족치료, 27(4), 671-697.

- 어은주, 유영주(1992). 주관적 비교수준에 의한 결혼만족도가 관계몰입에 미치는 영향 연구. 가정과삶의질연구, 10(2), 231-243.

-

이은정, 김혜숙(2014). 버츄프로젝트를 활용한 예비부부의 역량강화 프로그램 효과검증. 상담학연구, 15(1), 555-578.

[https://doi.org/10.15703/kjc.15.1.201402.555]

- 이정덕, 김경신, 문혜숙, 송현애, 김일명(1998). 결혼과 가족의 이해. 서울: 도서출판 신정.

- 정윤경(2016). 맞벌이 신혼부부의 돌봄 갈등 사례연구: 해결중심상담의 적용:. 해결중심치료학회지, 3(1), 55-81.

-

정윤경, 최지현(2010). 부모의 부부관계의 질과 자녀세대의 부부적응 및 결혼에 대한 가치관과의 관계. 한국심리학회지: 여성, 15(3), 331-353.

[https://doi.org/10.18205/kpa.2010.15.3.002]

-

조성봉(2017). 관계 내 헌신 (commitment)의 개념적 고찰: 동거 및 결혼 관계에의 적용을 중심으로. 가족과 가족치료, 25(4), 735-760.

[https://doi.org/10.21479/kaft.2017.25.4.735]

-

조성봉(2018). 한국판 헌신척도 (Commitment Inventory) 타당화 연구. 가족과 가족치료, 26(3), 475-498.

[https://doi.org/10.21479/kaft.2018.26.3.475]

-

최정란(2014). 사티어경험적가족치료모델 의사소통훈련 결혼준비교육이 참여자들에게 미치는 영향-자존감과 친밀감을 중심으로. 가족과 가족치료, 22(3), 229-251.

[https://doi.org/10.21479/kaft.2014.22.3.229]

- 통계청(2021). 2020년 혼인, 이혼 통계. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=204&tag=&act=view&list_no=388686&ref_bid=203,204,205,206,207,210,211,11109,11113,11814,213,215,214,11860,11695,216,218,219,220,10820,11815,11895,11816,208,245,222,223,225,, 에서 인출.

- Wright, J. H., Basco, M. R., & Thase, M. E. (2009). 인지행동치료{Learning cognitive-behavior therapy}. (김정민 역). 서울: 학지사. (원서출판 2006).

-

Arriaga, X. B., & Rusbult, C. E. (1998). Standing in my partner’s shoes: Partner perspective taking and reactions to accommodative dilemmas. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(9), 927-948.

[https://doi.org/10.1177/0146167298249002]

- Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York, NY: International Universities Press.

- Carter, B., & McGoldrick, M. (2005). Coaching at Various Stages of the Life Cycle. In B. Carter, & M. McGoldrick (Eds.), The Expanded Family Life Cycle: Invidual, Family, and Social Perspectives (pp. 436-454). Boston, MA: Allyn & Bacon.

-

Clyde, T. L., Hawkins, A. J., & Willoughby, B. J. (2019). Revising Premarital Relationship Interventions for the Next Generation. Journal of Marital and Family Therapy. 46(1), 149-164

[https://doi.org/10.1111/jmft.12378]

- Finkel, E. J. (2017). The all-or-nothing marriage: How the best marriages work. New York, NY: Dutton.

-

Givertz, M., Segrin, C., & Woszidlo, A. (2016). Direct and indirect effects of commitment on interdependence and satisfaction in married couples. Journal of Family Psychology, 30(2), 214-220.

[https://doi.org/10.1037/fam0000174]

-

Joel, S., Gordon, A. M., Impett, E. A., MacDonald, G., & Keltner, D. (2013). The things you do for me: Perceptions of a romantic partner’s investments promote gratitude and commitment. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(10), 1333-1345.

[https://doi.org/10.1177/0146167213497801]

- Kelley, H. H., & Thibaut, J. W. (1978). Interpersonal relations: A theory of interdependence. New York: Wiley.

-

Rusbult, C. E., & Buunk, B. P. (1993). Commitment processes in close relationships: An interdependence analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 10(2), 175-204.

[https://doi.org/10.1177/026540759301000202]

- Rusbult, C. E., Kumashiro, M., Coolsen, M. K., & Kirchner, J. L. (2004). Interdependence, closeness, and relationships. In D. J. Mashek & A. Aron (Eds.), Handbook of closeness and intimacy (pp. 147-172). London: Psychology Press.

-

Schoebi, D., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2012). Stability and change in the first 10 years of marriage: Does commitment confer benefits beyond the effects of satisfaction?. Journal of Personality and Social Psychology, 102(4), 729-742.

[https://doi.org/10.1037/a0026290]

-

Shulman, S., & Connolly, J. (2013). The challenge of romantic relationships in emerging adulthood: Reconceptualization of the field. Emerging Adulthood, 1(1), 27-39.

[https://doi.org/10.1177/2167696812467330]

- Smith, C., Christoffersen, K., Davidson, H., & Herzog, P. S. (2011). Lost in transition: The dark side of emerging adulthood. New York, NY: Oxford University Press.

-

Sprecher, S. (2001). Equity and social exchange in dating couples: Associations with satisfaction, commitment, and stability. Journal of Marriage and Family, 63(3), 599-613.

[https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00599.x]

-

Stanley, S. M., & Markman, H. J. (1992). Assessing commitment in personal relationships. Journal of Marriage and the Family, 45(3), 595-608.

[https://doi.org/10.2307/353245]

-

Thompson-Hayes, M., & Webb, L. M. (2004). Theory in progress: Commitment under construction: A dyadic and communicative model of marital commitment. Journal of Family Communication, 4(3-4), 249-260.

[https://doi.org/10.1080/15267431.2004.9670134]

-

Weigel, D. J. (2008). A dyadic assessment of how couples indicate their commitment to each other. Personal Relationships, 15(1), 17-39.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00182.x]

-

Weigel, D. J., & Ballard-Reisch, D. S. (2014). Constructing commitment in intimate relationships: Mapping interdependence in the everyday expressions of commitment. Communication Research, 41(3), 311-332.

[https://doi.org/10.1177/0093650212440445]

- Williams, L. (2015). Communication training, marriage enrichment, and premarital counseling. In J. L. Wetchler & L. L. Hecker (Eds.), An introduction to marriage and family therapy (pp. 401–430). New York, NY : Routledge.

- Willoughby, B. J., & James, S. L. (2017). The marriage paradox: Why emerging adults love marriage yet push it aside. New York, NY: Oxford University Press.